【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《德国合作建房的制度、实践与经验启示》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

德国的住房供给具有多元化特征,其中合作建房(cooperative housing)是一种独具特色的住房模式,在德国住房体系中起到了重要作用。合作建房一般指民众通过互相帮助、民主决策、共同管理的方式来自行建造住宅,是一种解决中低收入群体住房困难、丰富住房供给结构的良好途径。德国的合作建房制度拥有悠久的历史、成熟的经验与完善的法律制度,并有传统的住房合作社(Wohnungsbaugenossenschaft)与新兴的联建住房(Baugemeinschaft)两种实现模式(表1)。长期的实践表明,德国合作建房具有成本低廉、安全稳定、高度适配等特点,且在平抑房价、促进社会公平、丰富中低收入群体住房供给等方面具有优势。

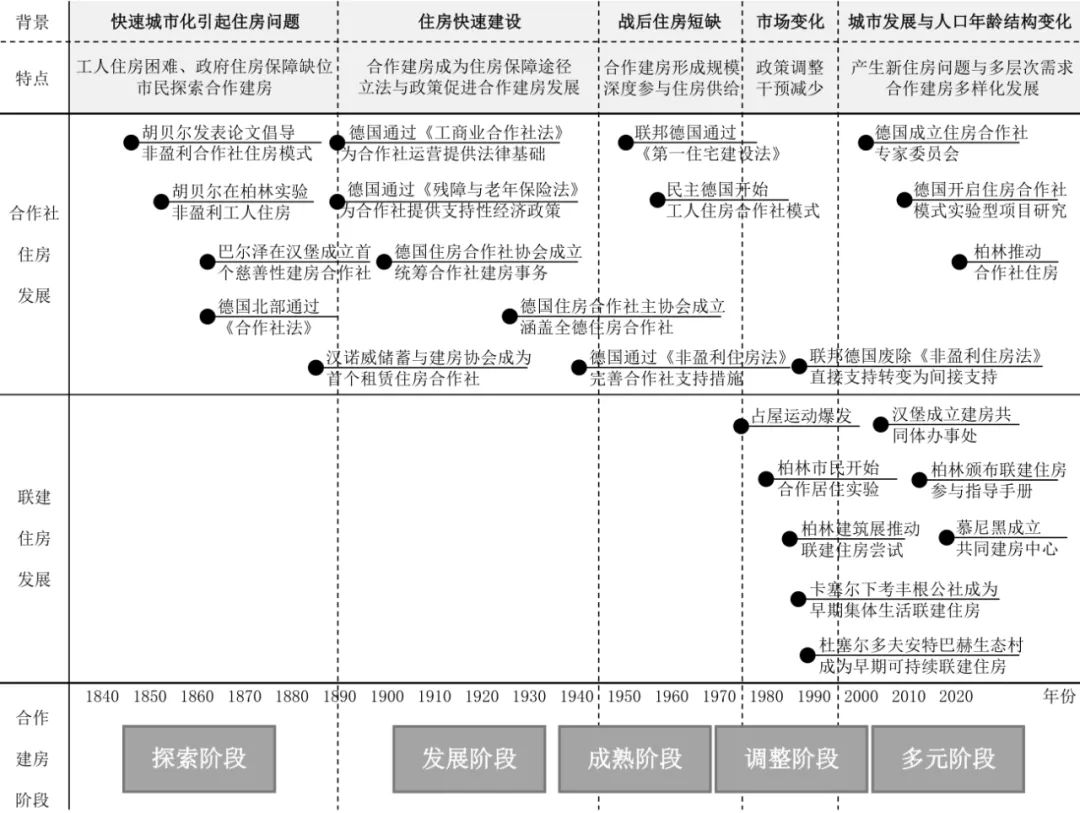

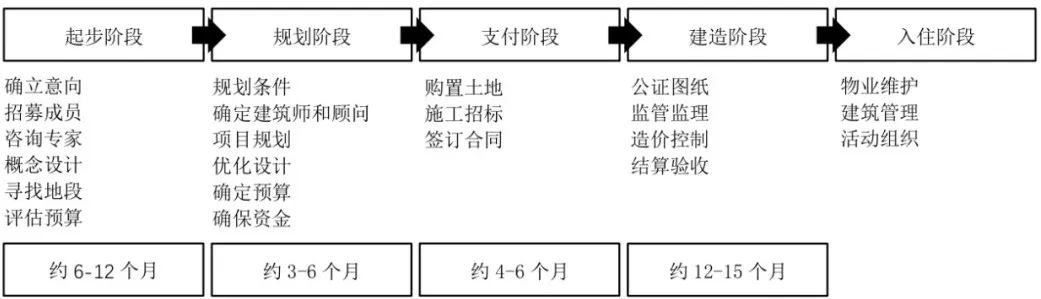

德国合作建房实践产生于19世纪中叶德国工业革命与快速城市化时期,在19世纪末—20世纪初逐步完善并建立起较为系统的法律体系与政策支持,在二战以后成为了两德举足轻重的保障性住房供给途径。1970年代以来,德国住房市场的变化促使合作建房模式进行调整,新的建房模式开始出现,促成了如今合作建房多元化发展的局面(图1)。

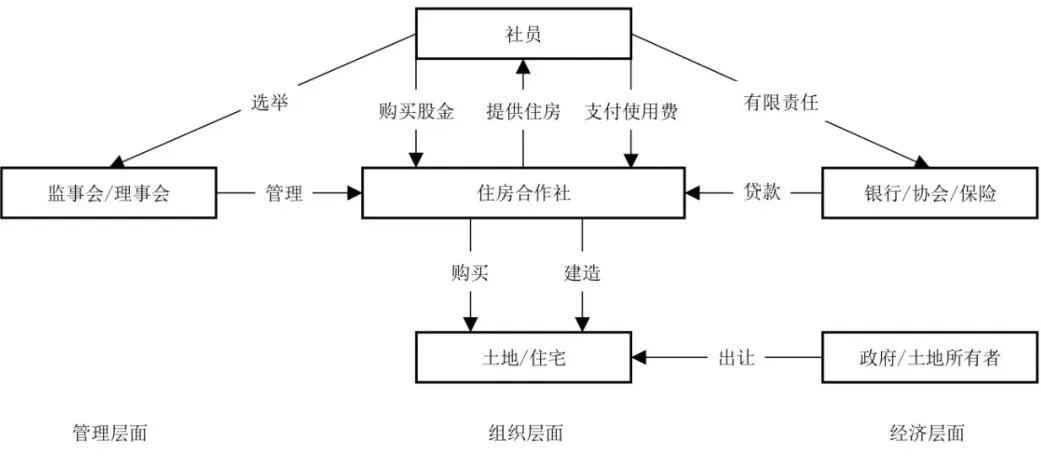

在德国合作建房两种现行模式中,住房合作社模式历史更长、范围更广。住房合作社是一种介于企业和市民组织之间、不以盈利为目的的民间自愿性互助组织,主要面向住房租赁市场,其宗旨是基于合作原则、通过入股的方式为社员提供安全稳定的住房。由于合作社采取集体产权的住房模式、民主决策的管理体系、高度集约的经济模式,因而具有突出的稳定性、便捷性与可负担性,在金融与土地政策上都得到联邦和地方政府广泛的间接支持(图2)。

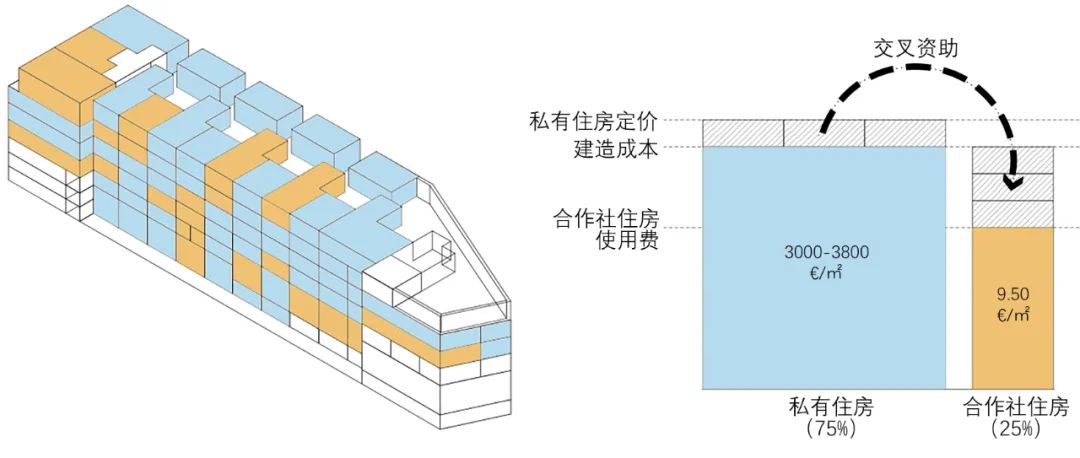

当今德国有约2 000家住房合作社,为超过500万居民提供了210万套住房。近年来合作社住房的重要实践项目是柏林的IBeB住房(图3)。该项目采取交叉资助(Quersubventionierung)模式实现了产权混合、功能复合的住房方案(图4),并推动柏林政府采取创新性的“理念程序”(Konzeptverfahren)土地竞拍模式,产生了较大影响(图5)。

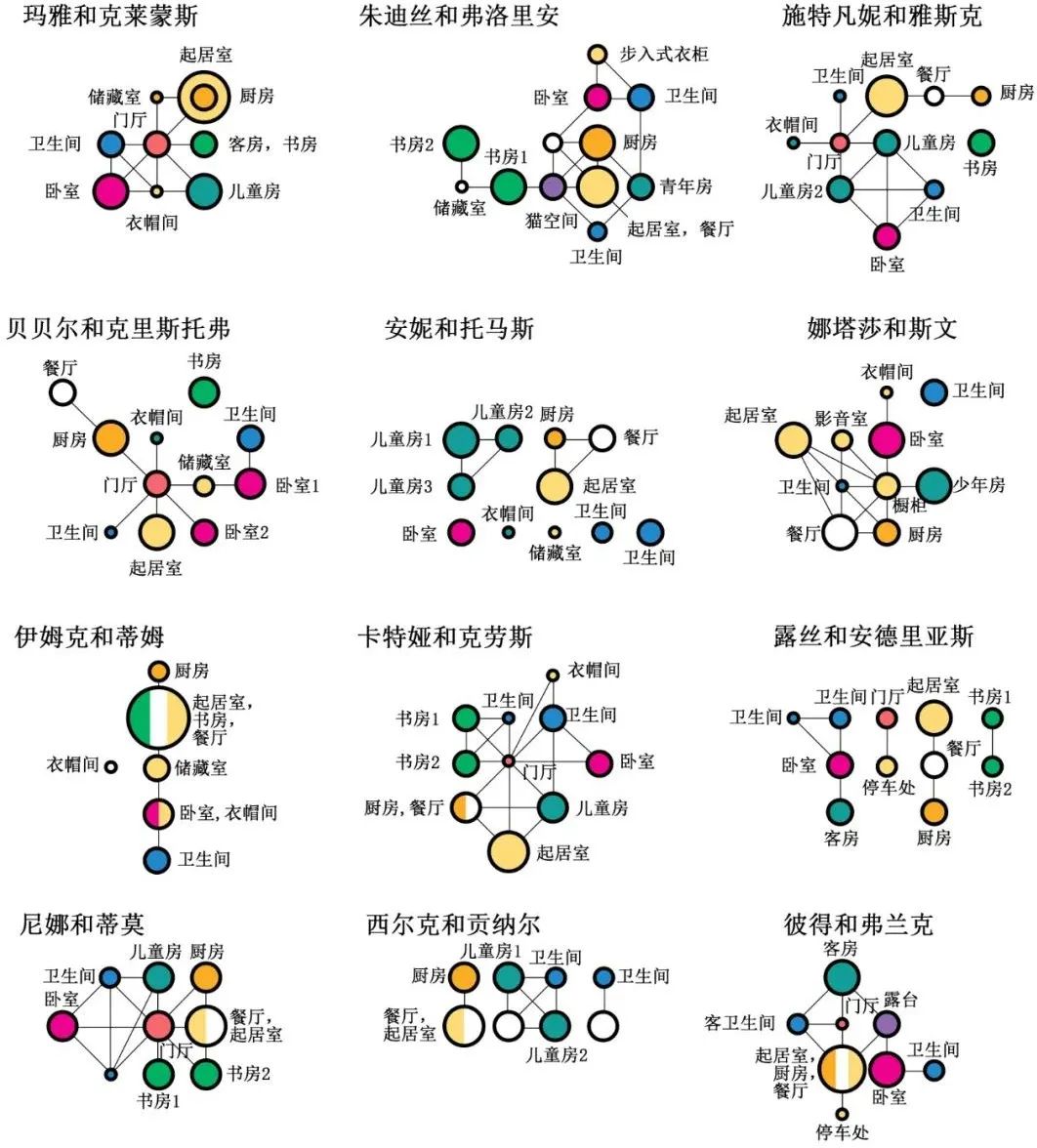

另一种合作建房模式,即联建住房模式,兴起于1970年代,一般是指具有相同居住理念或住房需求的个人及团体联合起来,组成“建房联盟”(Baugruppe)自行建造住宅。这一模式与住房合作社有相似之处,但实现模式更为多样,其中最有代表性的是私有自住模式,面向购房市场,旨在通过居民参与住房开发过程来降低成本、提高住房匹配度。因此,联建住房也被认为是住房合作社的复兴与发展,对解决特殊群体住房困难、满足多样化住房需求有积极作用(图6)。

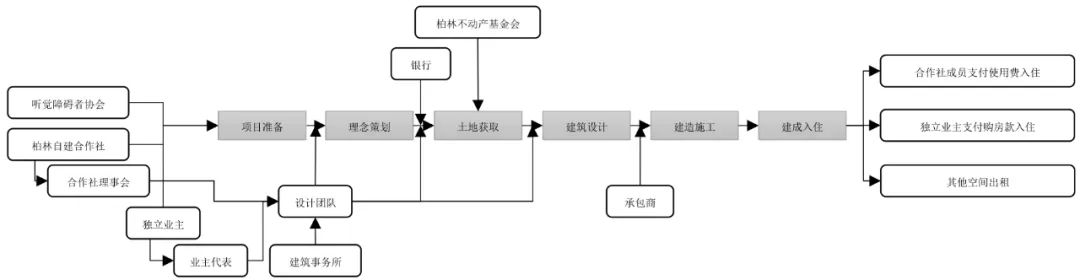

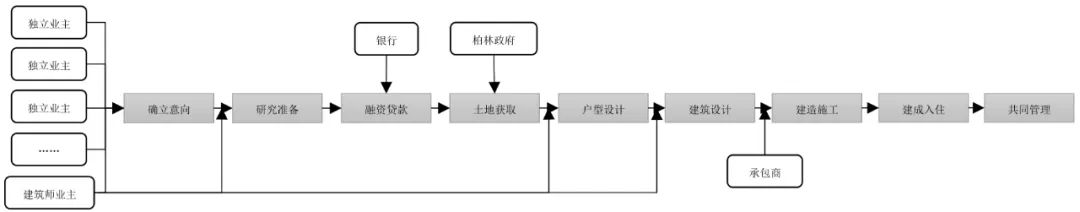

近年来德国共有500余个联建住房项目建成,容纳2万余人居住,较著名的是柏林R50住宅(图7)。该住宅由19户独立业主发起,通过高参与度的协商设计模式实现了深度定制化的住房体验(图8),并最终因其富有探索性的建房过程和高度共享的居住模式而引起广泛关注(图9)。

德国合作建房的特点主要体现在四个方面:(1)运用人本导向的规划理念,实现了困难群体的可负担住房供给并助益社会和谐发展;(2)建构多元主体的参与模式,保障了住房供给的竞争力与住房产品的适配度;(3)建立健全完善的法律保障,确保了合作建房有法可依、有章可循;(4)设立成熟恰当的支持措施,促进了合作建房持续性的长效健康运营。本研究认为德国合作建房对我国住房体系有如下启示:(1)应坚持住房供给以人为本,重视居住属性确保住有所居;(2)应破解当下住房供给的局限,促进多元主体参与住房市场;(3)应明确合作建房的法律地位,建立完整的运营与监管机制;(4)应完善合作建房的政策体系,建构系统有效的支持措施。UPI

参考文献

德国社会市场模式下“单一制”租赁住房发展的经验与启示——以柏林为例

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 德国合作建房的制度、实践与经验启示【抢先版】

规划问道

规划问道