理解、保存与维护

Comprensione, Conservazione e Manutenzione

安德烈·布鲁诺 杜骞 译

书评

修复之外——记意大利建筑师安德烈·布鲁诺

杜骞

想和布鲁诺正儿八经地谈论修复理论并不是一件易事。对于可能的陷阱,他都巧妙地回避了。被问到什么是建筑修复的“真实性”时,他说:“真实性——难以通过抽象的形式界定,与其说如何给它一个定义,还不如说建筑师应该通过作品表明他理解了这个词的价值和意义。” 一名记者来信采访,问布鲁诺是如何定义自己的修复,是批判式修复、创新式修复,还是更新式修复云云。他却反问:“那您能先告诉我这些词的定义吗?”

总之,布鲁诺不是一个激情澎湃的演说家或理论家,也不同于那些取得巨大商业成功的建筑师。他带有都灵人特有的谨慎与低调,“我不喜欢夸耀我的事业,我总在思索着我必须做的”,“建筑师应该写一本关于自己作品的书——在死后”。这些谦逊、自嘲和宿命论,给布鲁诺的作品和人生都增添了不少神秘色彩。如果我们试图以常规的修复定义去研究布鲁诺的作品,恐怕将收获了了。他的修复常常涵盖了保存、改造与更新,这不禁令人生疑:是当代窄化了“修复”的定义,让各种干预都泾渭分明?还是布鲁诺的修复观过于“原始”,有意模糊这些行为的界限?而正如其作品所传递出的复杂性,布鲁诺的人生也在建筑师、旅行家、摄影师与艺术家这些角色中切换,行走与西方与东方之间。在文化边界看似消隐而实则清晰的今天,布鲁诺的经历更多了一份令人思索的价值。

2保存与遗忘

安德烈 · 布鲁诺于 1931 年出生在意大利都灵,这是一座位于阿尔卑斯山脚下的城市,曾经是萨沃伊公国的首都,意大利北部的工业重镇,也是二战中意大利遭受攻击最猛烈的地区。“轰炸机从我们头上掠过,我家被炸毁了……我记得我在废墟中寻找自己的玩具。”二战的创伤埋在了童年的记忆里。破坏与重建,保存与遗忘,为什么、且为谁而保护?布鲁诺认为,“经历过战争的人对保护的看法和没有经历过战争的人不一样”。

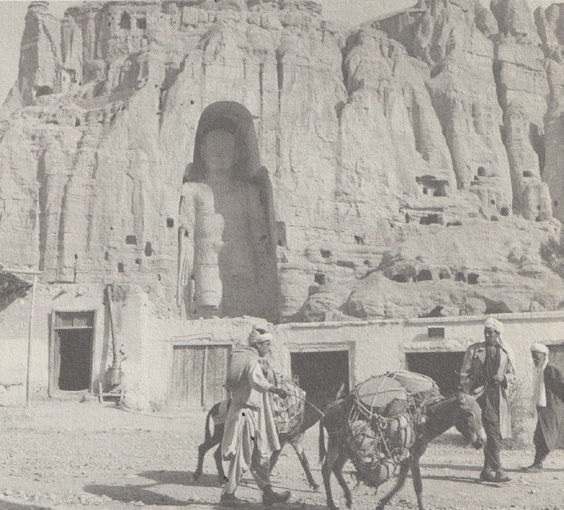

1956 年,布鲁诺从都灵皇家工学院(现都灵理工大学)建筑学专业毕业,适逢意大利战后的经济奇迹,人口增长,城市建设百废待兴。但与同时代大多数建筑师不同的是,布鲁诺没有投身当时蓬勃发展的建筑业,而是接受意大利中远东研究院(ISMEO)考古学家图奇(Giuseppe Tucci)的邀请,于 1960 年远赴阿富汗,抢救即将毁于军队铁骑下的赫拉特(Herat)要塞,在东西方文化曾经于此交流与碰撞的土地上进行古迹测绘与资料整理,这也成为了布鲁诺冒险家生涯的开始。“我有幸在巴米扬大佛的头顶上度过了一晚,那是一个满月之夜,带给我无以伦比的震撼与触动。没有人有过那样的经历之后不爱这个地方,这会深刻地影响人的一生。”(图 1-图 2)

图1 20 世纪 60 年代的巴米扬大佛

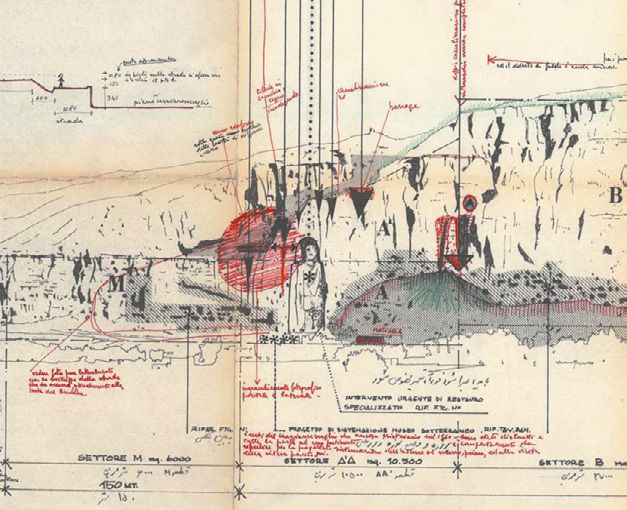

图2 布鲁诺对于巴米扬山谷的调查笔记

四年过后,第二次国际建筑师与工程师古迹保护大会在威尼斯召开,《威尼斯宪章》由此诞生。同期展览上,布鲁诺关于加兹尼陵(The Mausoleum of Abdur-Razaq at Ghazni)与巴米扬山谷的资料被呈现在威尼斯格拉西宫(Palazzo Grassi)的一个角落。这或许是最早进入国际建筑师视野的阿富汗古迹资料,但彼时的布鲁诺还只是一个无名之辈。

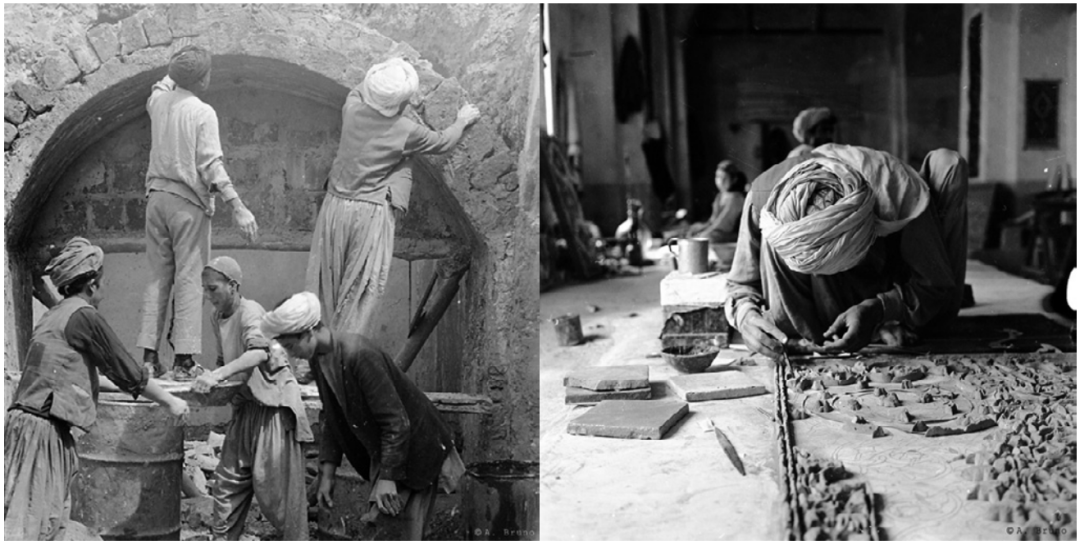

此后,布鲁诺几乎每隔一年都会受联合国的委派去往中东,在贾穆宣礼塔(Jam)、加兹尼陵、巴米扬山谷、赫拉特要塞与摩苏尔努尔大清真寺(Al-Nuri Mosque in Mosul)都留下了他的保护痕迹。东西方的修复文化也在此交织,布鲁诺说道:“《雅典宪章》规定,对历史古迹的新增必须明显区别于原有的。但情况并非总是如此,我从一起工作的当地工匠那里学到了很多。他们完全按照他们祖父、曾祖父的方式建造,使用相同的工具和技术,用手工砖建造相同的拱券,而且不需要脚手架。这在我看来具有百分之百的原真性,陵墓就这样被不间断地维护。”(图 3)

图3 阿富汗的工匠们

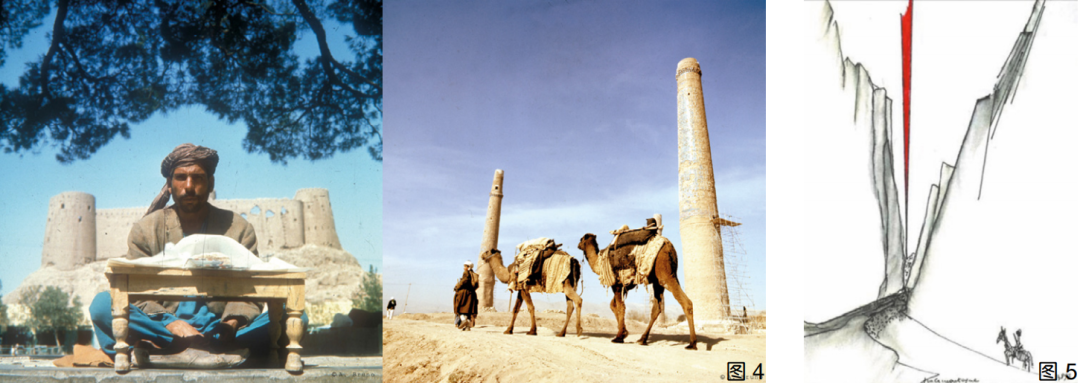

长期的域外生活使布鲁诺积攒了大量中东地区在战乱与贫困交织年代时的影像,既有历史古迹,也有风土人情,不少可称得上是摄影的佳作(图 4)。而布鲁诺所记录对象中的大部分已经消失,这使得他的资料成为当今研究这些地区(尤其是阿富汗)人文历史的重要来源,这是布鲁诺对于文化遗产领域的又一贡献。不逊于摄影的是他的速写,布鲁诺每到一处都会用画笔记录所见所闻,线条坚定,色彩强烈,传递着建筑师最直接的感受(图 5 -图 7)。将照片、速写与设计穿插,是布鲁诺思考的工具,这一习惯始终贯穿其建筑师生涯。

图4 布鲁诺在阿富汗的摄影

图5 布鲁诺对贾姆清真塔的第一印象

图6 布鲁诺对巴米扬大佛的速写

图7 阿富汗见闻

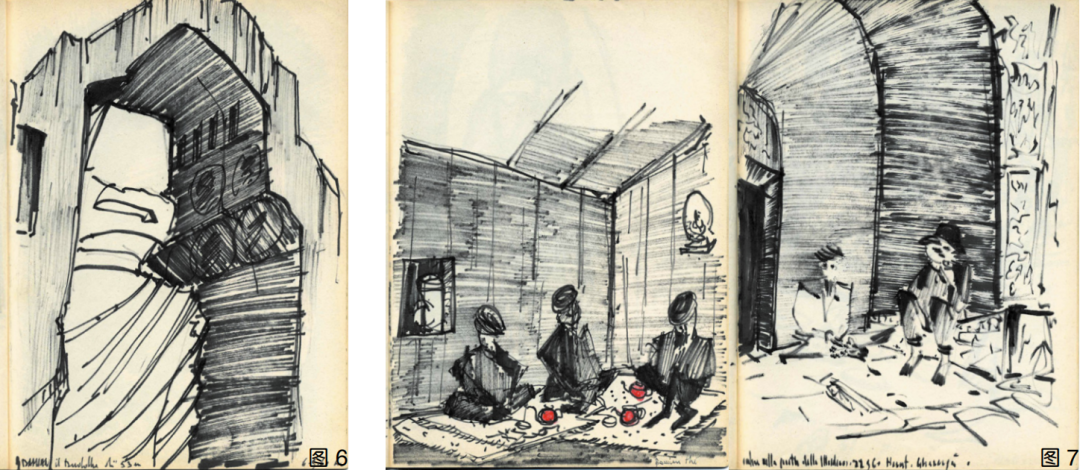

2001 年,巴米扬大佛被塔利班炸毁,举世哗然。对布鲁诺而言,一个被注以如此之多心血与情感的地方灰飞烟灭,悲由心生:“一个 60 米高的佛像就这样毁掉了,而我一个血肉之躯、白发苍苍的老人居然还在。”他在一次演讲中发问:为什么、为谁保留这些古迹?什么是值得保存的?保存与破坏意志相遇的时刻,建筑师的道德与责任是什么?而面对重建巴米扬大佛的声音,他驳斥道:“任何试图用新材料来重建消失的形象的企图,都是堪比破坏的暴力行为,是对真实性不可逆转的抹杀……在那个被掏空的空间里,仍然弥漫着灵性,佛教的记忆依然存在,有人试图抹去它,但却是徒劳的。”(图 8)

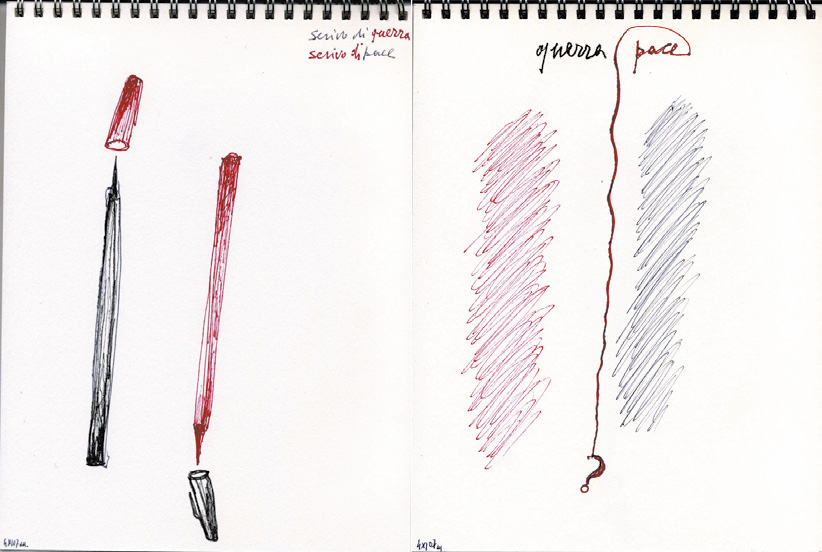

图8 纽约双子塔与巴米扬大佛

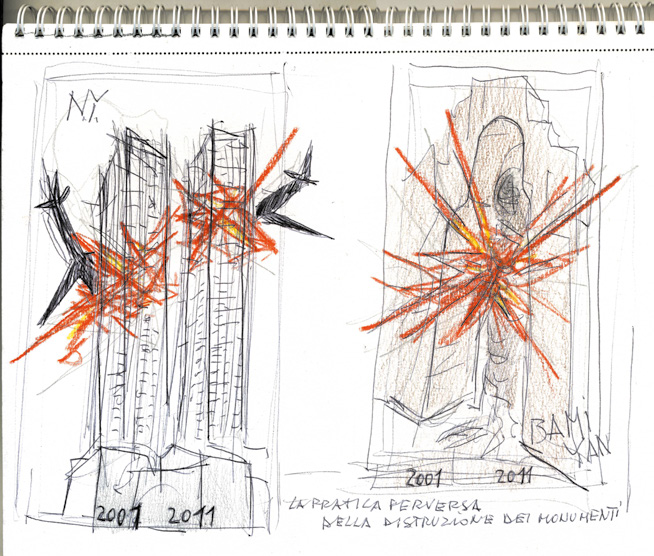

破坏是一种遗忘,重建也是一种遗忘。“拆毁与建造、战争与和平、恶与善、遗忘与铭记……区别这些事物的界限是如此微妙。”这正如布鲁诺的一幅插画所表达的——“我用黑笔写下红色的战争,用红笔写下黑色的和平”。(图 9)

图9 战争与和平

3瞬时与永恒

“所谓的永恒不过是一种临时,没有不朽之物。”

那既然如此,为什么要保护?——为了记忆。

不得不说,布鲁诺的解决手法不是普适的,而是艺术性的,带有强烈的个人色彩,这可能会令很多历史建筑保护者感到不悦。布鲁诺将自己的方案起点归于 hic et nunc(即时即地性)——“保存建筑从过去所继承下的真实一面,最美也是最有效的,把它作为其新生伊始不可重复的见证”。这句话暗示了“艺术直觉”的作用,用瞬时性标注一件作品在它问世地点独一无二的存在。它源于海德格尔的“经验”,加入了本雅明对于原真性的注解,又如布兰迪所描述的“艺术品像闪电一样击中意识”。过去、现在和未来衔接在一瞬,给建筑师以强烈的感受,而他所要传递给观者的正是这样一种真实的体验。

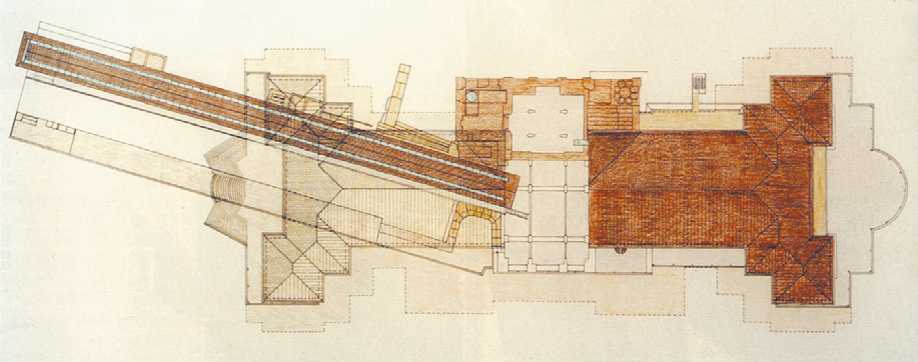

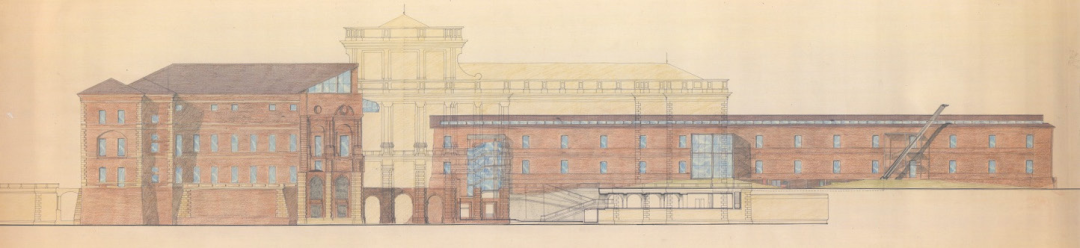

布鲁诺对即时即地性的演绎,在里沃利城堡(Castello di Rivoli)中是对一处停工工地的凝固,将真实性聚焦在一个家族由盛转衰的一刻。保留建筑施工中戛然而止的断面,采用镜像“还原”未能完工的半壁城堡,在巴洛克建筑上置入一个钢结构观景台让人俯视工地的废墟,它如指尖一般的造型寓意着两个不同时代建筑的连接……这是布鲁诺最复杂的工程,整个作品充满了建筑师的符号。而设计的原点则是对偶然性的表达,将没有真正完成的建筑形体与侥幸留存的历史碎片置于同一景框。(图 10-图 12)

图10 里沃利城堡方案平面图

图11 里沃利城堡修复后的长廊

图12 里沃利城堡方案立面图

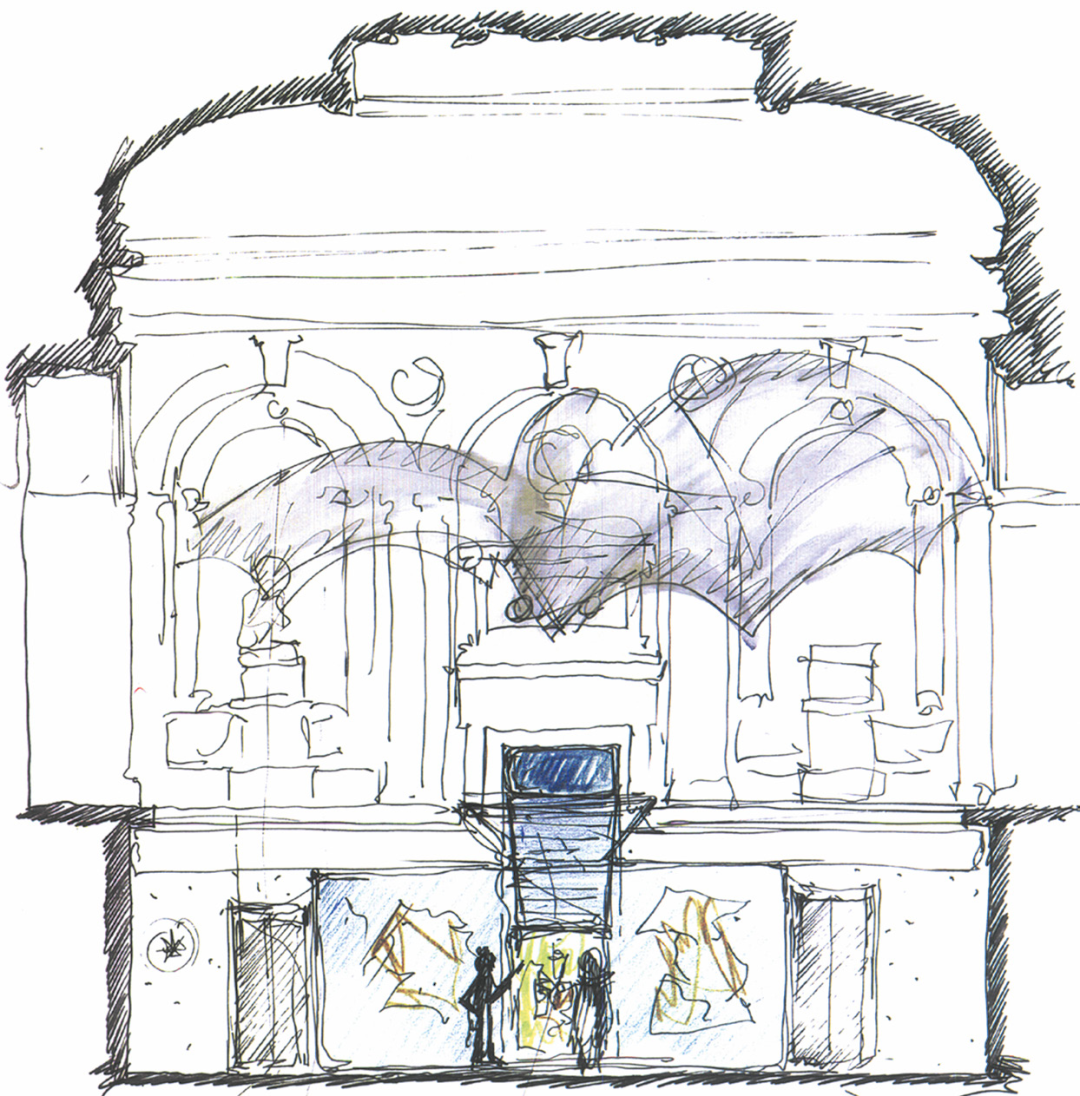

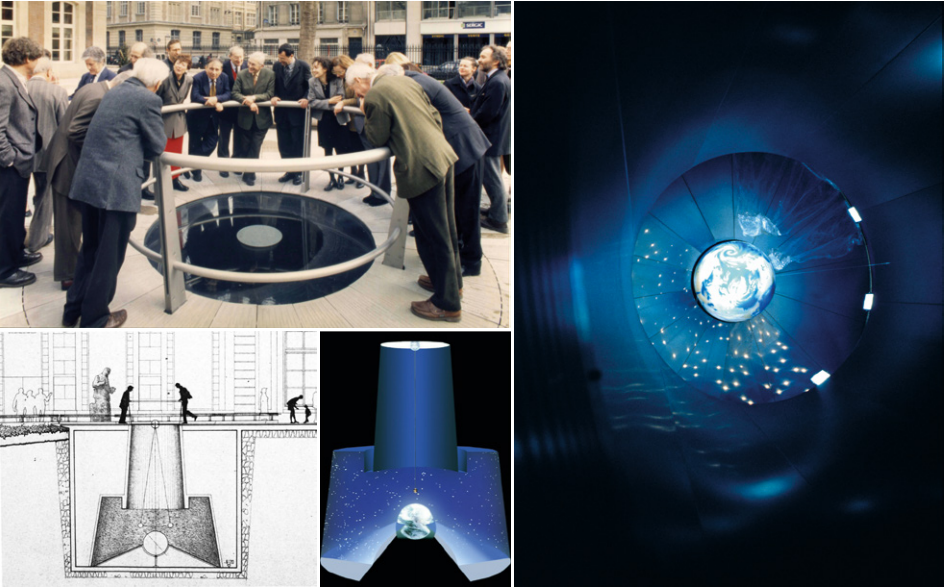

即时即地性,在法国巴黎工艺博物馆(musée des Arts et Métiers)项目(1992 -2000 年)中具象为对傅科摆——现代科学标志的致敬。博物馆的主体建筑曾是工艺与美术学院,毗邻的圣马丁礼拜堂中存放着傅科摆。布鲁诺要应对的是建筑内部展览空间的重新组织与入口设计。方案近乎直白地再现了翁贝托 · 艾柯的著名小说《傅科摆》中的第一句话——“就在那时,我看到了傅科摆”。建筑师在礼拜堂后院下挖一个 7 m 的竖井,人们可以从上方俯视悬挂的摆锤,摆锤下是微缩的地球(图 13-图 15)。傅科摆寓意着人在宇宙的坐标与文明,让人联想到艾柯书中的文字:“傅科摆从来没有改变过它的震荡平面的方向,因为在它上面,在它悬挂的地方,沿着锤摆线不偏不倚地向上无穷延伸,直至最遥远的星系,那里有一个永恒静止的‘固定点’。地球在转动,但固定直线的那段却是宇宙中唯一的固定点。”

图13 法国巴黎工艺博物馆楼梯间设计草图

图14 悬挂飞行器的法国巴黎工艺博物馆楼梯间

图15 法国巴黎工艺博物馆入口设计

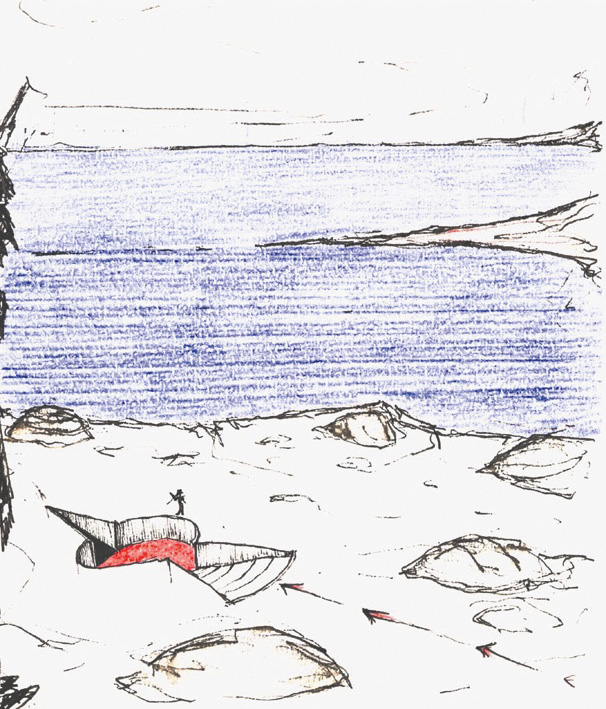

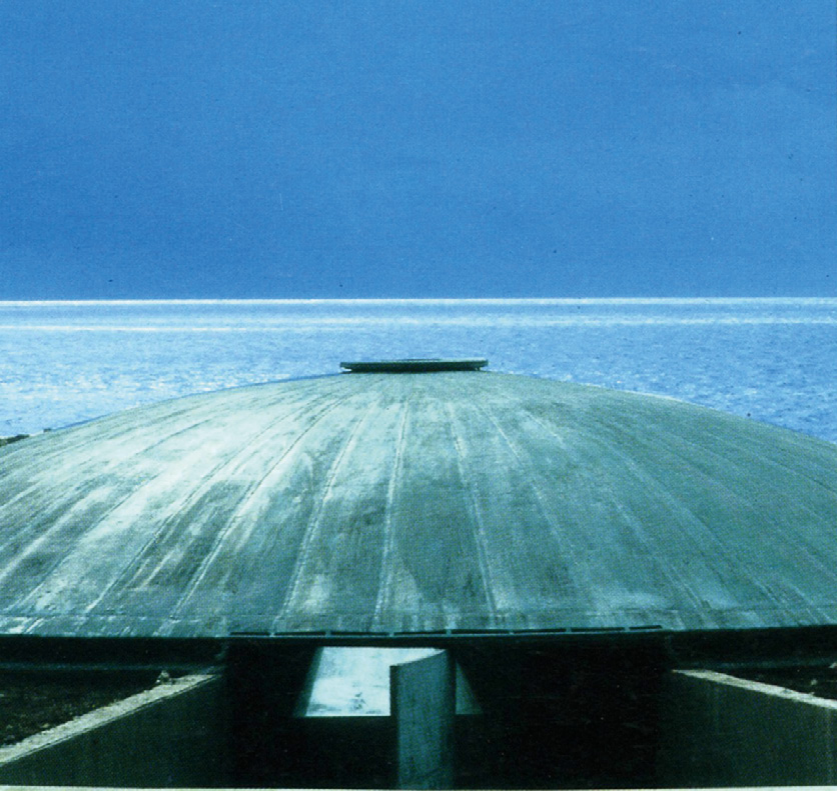

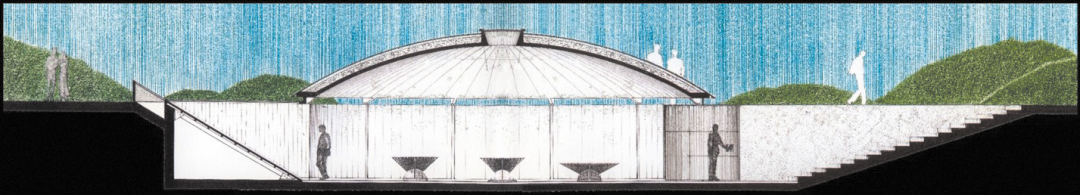

Maa 博物馆是布鲁诺最有象征意味的项目(1987 - 1989 年),即时即地性在此体现为对原始环境的确认与追忆。基地位于塞浦路斯 Maa 半岛上,是为纪念这里原始聚落的考古遗址而建。Maa 是一所空无一物的博物馆,它隐没于地下,被一个铜质的穹顶所覆盖,与周边绿色灌木丛的景观浑然一体。博物馆内部只有一个追溯历史记忆的空白空间,曾经的故事被无言地讲述。阳光分别通过屋顶中央的圆形开口、圆顶底部一道狭窄的间隙与入口台阶相对并与室外地坪齐平的玻璃板,洒在室内。一面镜子倾斜放置于室内,朝向天空,指向海洋——正是聚落迁徙而来的方向(图 16-图 18)。

图16 Maa 博物馆方案草图

图17 Maa 博物馆屋顶

图18 Maa 博物馆剖面

4对话与传递

长期行走于东西方之间,布鲁诺很自然地成为了东方文化在西方输出时的叙事者。这是一个饶有趣味的角色转换,布鲁诺叙事的脚本是展陈设计,事实上他并没有参与过东亚和南亚国家的项目,更多是借着展览神游东方。虽然他的体验是间接的,不免带有西方对东方文化的固有印象,但他的设计并没有流于表面,或给人以笨拙、自大之感。

和中国关系最大的有两个展览,一是2004 年在法国尼斯举办的“敦煌佛教艺术与丝绸之路”展览。在室外,布鲁诺采用莫高窟的彩绘玻璃搭建成半透明的洞窟,转译洞窟的实景体验。在室内,以大幅黑白喷绘艺术作品为背景,用水墨意境表现戈壁的苍凉。承托展品的小展台凸出于图底,没有复杂的装置构架,玻璃展柜也尽可能地消隐(图 19)。展陈设计如同戏剧舞台的布景,展品凸显,而文字淡出。

图19 “敦煌的佛教艺术与丝绸之路”展览

接下来是 2008 年在都灵举办的“天国:从兵马俑到丝绸之路”(Il Celeste Impero– Dall’Esercito di Terracotta alla Via della Seta)展览,对象是来自于中国 36 所博物馆的 200 余件藏品。在这次设计中,布鲁诺将文明的对话从建筑内部扩展到城市尺度:由古罗马剧场遗址为入口,栈道一侧放置大画幅的秦始皇陵兵马俑照片,曾经掩埋于地下的两种古代文明由此相遇。随着古罗马考古遗迹延伸至室内,展览流线也进入到都灵皇宫的地下拱券。在连续的拱券中出现了第一尊位于水中的佛像,作为展览正式开始的引导。随后进入兵马俑序列,镜子的反射使四尊兵马俑镜像为对称排布(图 20)。镜子是布鲁诺钟爱的“诡计”,其目的不仅在于制造空间的纵深感,更在于将观者与历史物件定格在同一景框,当下的人也彷佛被历史化了,自身的坐标与历史物件重叠——“De te fabula narrator”(这个故事里说的就是你)。

图20 “天国:从兵马俑到丝绸之路”展览设计与照片

除了上述两个展览之外,布鲁诺将建筑修复与展陈设计相结合的代表作是都灵东方艺术博物馆(2008 年),这本是一座巴洛克时期建造的小型皇室府邸。受制于历史建筑保护要求,布鲁诺没有进行大规模的改造,仅在原有较为局促的空间格局中铺陈展览流线。由于需要在不同文化间频繁切换,大量符号在此被引用——枯山水庭院、佛像衣褶、阿拉伯文字、竹林——以呈现展品的语境,展陈设计成为了跨越不同族群的文化桥梁。在外国居民占到了总人口 14% 的都灵,这座博物馆也因此具有了社会价值,以至于穆斯林都会到这座博物馆进行礼拜。

5结语

“作家完成作品后就应该缄默,以免妨碍文本自身的进展”,作为建筑师的布鲁诺也是这样践行他的职业生涯。他鲜少对自己作品和设计理念进行陈述,只在其职业生涯后期才由友人编写了关于他作品的书籍《超越修复》(Oltre il restauro)。当时,布鲁诺同意出版此书的原因仅是为了让学生上课时有教辅资料可用,进而才有了笔者所翻译的《理解、保存与维护》,即《超越修复》的第一篇。

《理解、保存与维护》是布鲁诺对自己修复理念少有的归纳,没有说教式的设计方法论,而是将个人的经历与哲学思辨融于其中。布鲁诺开篇就将建筑师的道德难题抛给读者,虽然文中没有作答,但是多年后关于他的另一篇采访稿中提到“建筑师的责任与道德在于保存记忆、物质与非物质”。这一观点让布鲁诺的修复在强调物质存在性的西方修复文化氛围中有了些许东方文化的踪迹。这源于他丰富的人生经历,在频繁的破坏与建造中对物质易逝性的体验,并将这样的体验贯穿在设计中。他从不避讳建筑师的自我表达,在保存与更新中寻找着一条可以让记忆延续的路径。

保存与遗忘、瞬时与永恒、对话与传递,是本文的三个文眼,也是理解布鲁诺的线索。这虽然不属于当代遗产保护所探讨的显学范畴,但并不妨碍我们追问保护与修复的本质。对于文化遗产保护而言,建筑师如果丧失了对文化的洞察和修复哲学的求解,又怎能通过设计唤起人们跨越文化边界的思索与共情呢?

感谢 Andrea Bruno 事务所助理建筑师吴佩微在论文撰写期间给予的协助。

本文完整阅读见《建筑遗产》2022年第4期(总第28期),微信版略去文中图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

杜骞.修复之外——记意大利建筑师安德烈·布鲁诺[J].建筑遗产,2022(04):103-108.

欢迎关注《建筑遗产》2022年第4期

(总第28期)

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

邮局订阅:邮发代号4-923

官方微店有售

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):杜骞 | 修复之外——记意大利建筑师安德烈·布鲁诺

规划问道

规划问道