高品质的步行空间体系作为影响轨道站点TOD 地区规划建设的关键,近年来越发受到重视,但当前国内TOD 规划实践中的步行改善策略多局限于站点周边的较小范围,缺少对更大尺度步行网络的统筹考虑。作为建设密度较高的国家,韩国经过几十年的发展,在轨道站点周边较大范围内建立了连续专用步行网络,并积累了成熟经验。本文通过对韩国轨道站点TOD 地区步行空间体系案例的分析与比较,总结其轨道站点地区步行空间体系的空间形态特征及规划经验,在此基础上从提出对我国的启示,以期为当前我国城市TOD 规划提供借鉴。

4个方面的启示

1.人车双网平面分离模式

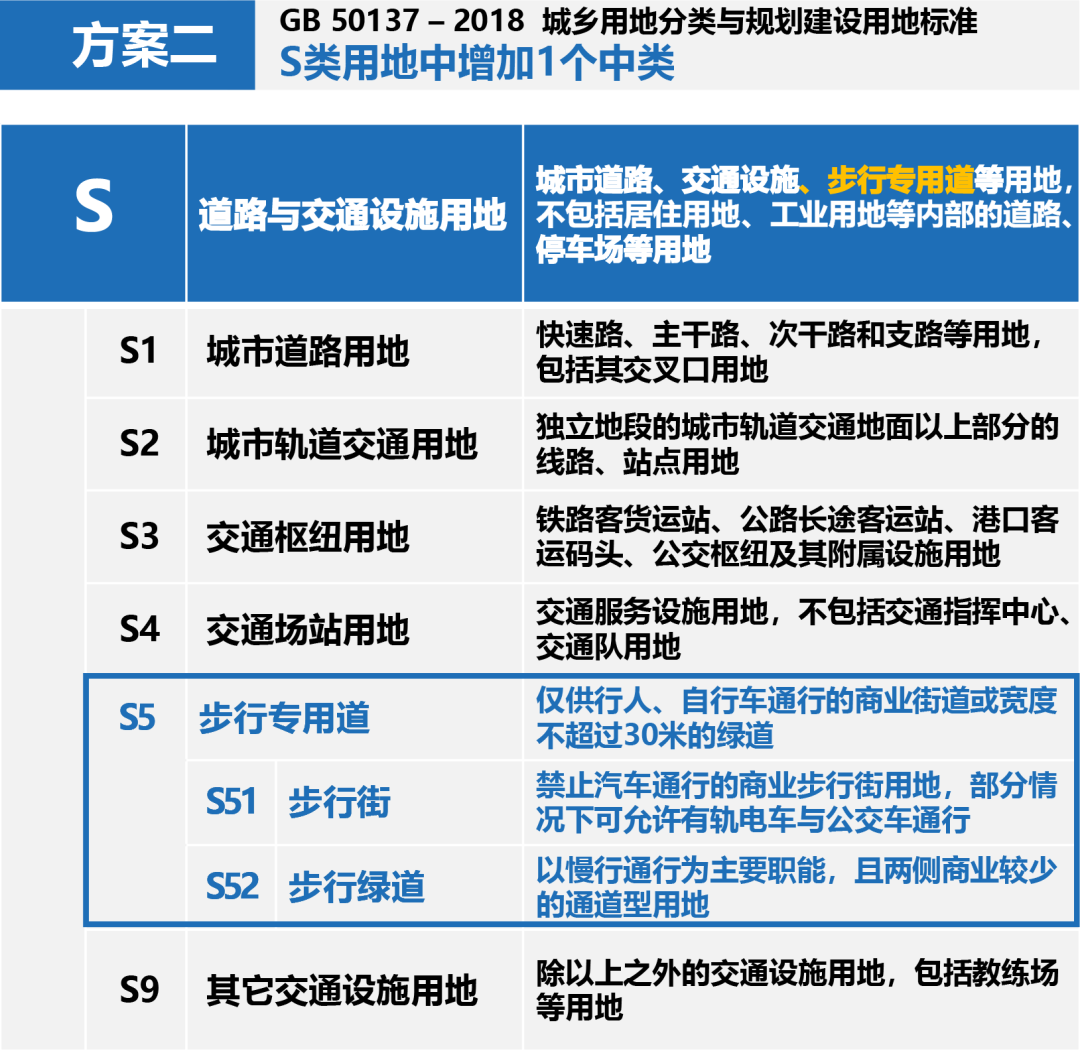

2.增加步行专用道用地类型

3.扩大站点周边步行专用网络尺度

4.以步行网络统筹各类设施布局

本文摘录自我在《规划师》发表的论文《韩国轨道站点TOD地区步行空间规划的经验与启示》,欢迎交流指正。

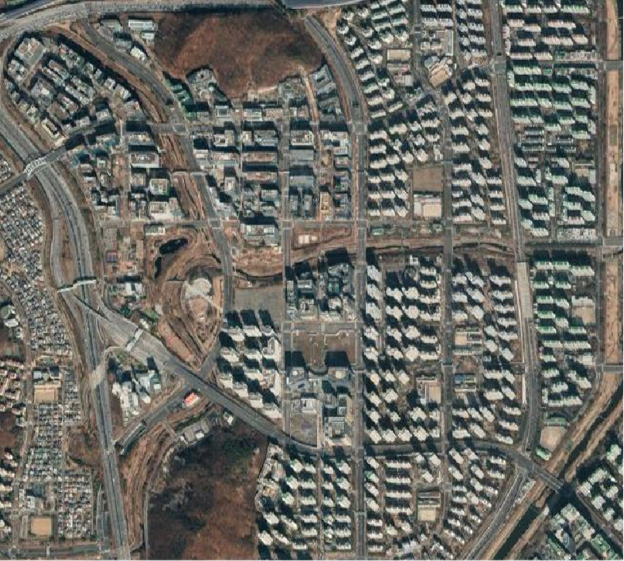

相似国情

在“大街区+私有高层小区”的城市肌理中建设好步行空间体系

韩国大城市在人口密度、城市化发展速度、城市肌理形态、住宅开发建设模式等方面与中国大陆城市有诸多相似之处。

相似点1:高层住宅比例高

韩国人口与面积与浙江省相当,同样是山多平原少的地形。首尔都市圈人口密度高,大约 60%的人住在中高层住宅小区中,这一比例在发达国家中较高,因而韩国也被西方称为“公寓共和国”。

相似点2:方格网大街区

与香港、新加坡新市镇相比,韩国城市较少采用曲线形路网,而多为正交路网,大街区形态。

相似点3:私有化住宅小区为主

韩国住房多采用由市场主体负责建设的“住宅小区”,与新加坡、香港、北欧高比例公共住房模式不同,因此城市公共步行空间与私有产权地块之间需要有清晰的责任边界,避免公共利益与私人权益之间的矛盾。

▼韩国城市与中国城市相似的建设条件

在大规模快速城市化过程中,首尔、仁川、釜山等等韩国大城市选择了轨道交通+步行专用网络的开发模式以应对机动车的快速增长。在与中国城市相同的“大街区+私有高层小区”建设条件下,韩国城市探索出了在轨道站点地区低成本、易实施、步行专用化程度高、连续完整的成规模步行网络。

这些在格网大街区肌理中构建的步行网络结构更为清晰,形态更为简洁直观,其规划与实施经验更值得中国城市借鉴,也更好借鉴。

规划挑战

在财政资金有限的快速发展阶段建设连续高品质步行专用空间

韩国在轨道站点周边建设连续的步行专用空间有三重与中国相似的挑战:

挑战1:发展建设速度快

韩国经济与城市化发展速度在所有发达国家中是最快,城市建设快还要保障高品质是另一个难题。

挑战2:财政资金少需要成本低

既要创造安全舒适的步行空间还要应该尽量压低建设成本,财政资金难以支持高成本二层连廊形式。

挑战3:避免复杂的规划管理

为了避免建设过程中复杂的规划管理工作,韩国将步行专用空间作为一种基本公共设施,尽量不采用穿越私有产权地块的公共通道或二层连廊形式。

这对轨道站点地区步行专用网络规划设计提出了一定挑战。当前,学界对香港、日本等地区轨道站点立体步行空间实践经验的介绍较为丰富,而对韩国简单普世、低成本、好管控的规划经验的引介较少。

韩国轨道站点周边连续的步行专用空间的核心特点是——甚少采用大规模穿越产权地块的、高成本的二层连廊形式。

中国香港、新加坡新市镇由政府主导住房建设,其城市公共步行空间与站点周边高层住宅小区多为公有产权,或政府对开发商具有较强约束能力,因此这两地步行空间可采用“穿小区”“穿楼”等一体化建筑设计手段;而韩国新城的住房多由市场主体负责,政府及国有开发公司更侧重于道路与公共设施的建设,减少彼此利益纠纷及产生的制度成本,以适应快速化且高品质城市建设需求。

发展历程

韩国在在轨道站点TOD地区步行空间规划方面很大程度上借鉴了日本的实践经验。

日本作为世界著名的轨道交通导向发展的国家,在二战后,其在轨道站点周边开发规划中特别注重步行专用空间体系的构建,至20世纪70年代末,日本规划技术方法已相当成熟,并积累了较多实践经验。

▼日本多摩中心站前连续步行专用空间

点击图片可了解更多日本轨道站点地区大规模步行专用空间体系的案例

20世纪80年代,韩国引入并翻译了日本关于“轨道+步行”的基础研究材料,对日本步行空间的规划理念、技术原理、技术方法、技术细则等经验做了全面引介,其中最核心的是:人车网络平面分离理念与步行专用道概念。

选择了简单适用的理念、模式,并通过在城市建设用地分类中设置步行专用道用地这种法定化方式,使得轨道站点TOD地区步行专用空间体系得以在韩国80年代以来建设的三批新城中广泛应用。

20世纪80年代末开始建设的坪村、盆唐、一山等第一批新城最早完整地运用了围绕轨道站点步行专用空间网络模式; 2000年后建设的板桥科技谷、金浦新城、云西新城等第二批、第三批新城依然延续了这一空间模式。

韩国轨道站点TOD地区

步行体系空间形态特征

下面将结合韩国典型轨道站点地区案例,分析其空间形态特征。

特点一:

轨道站点地区的主干步行网络与车行网络呈现双网平面分离状态

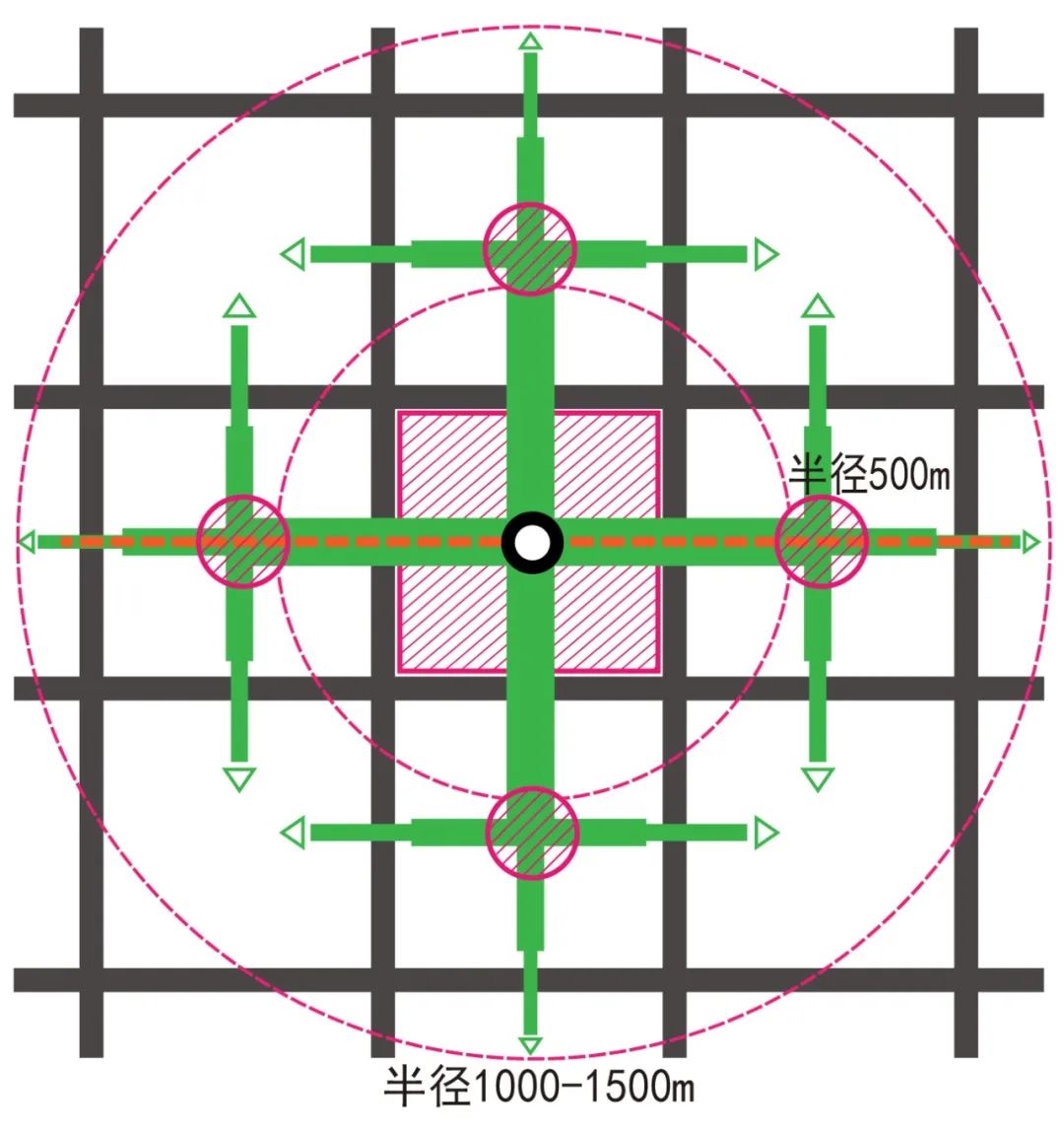

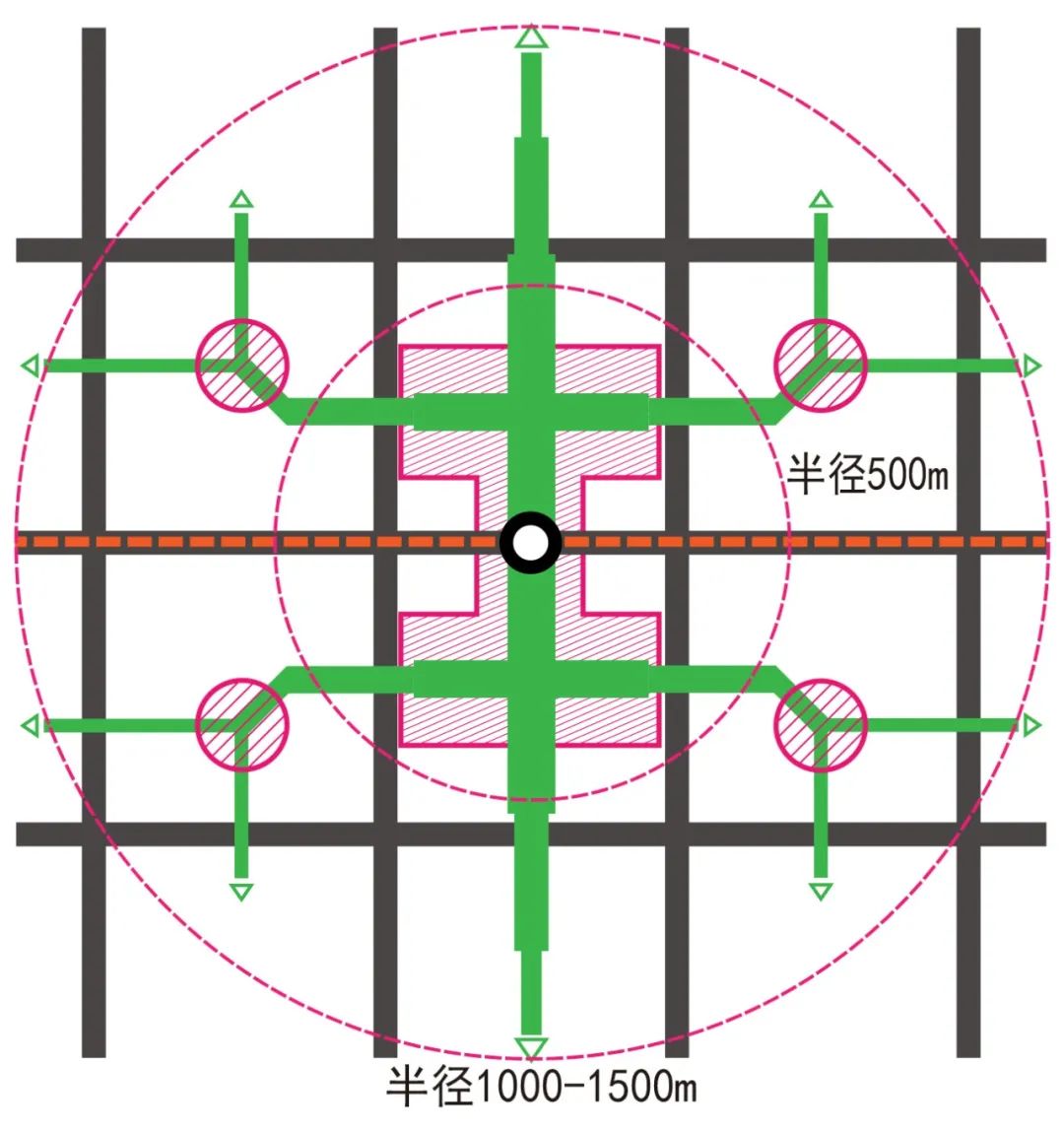

安全性是构建步行网络的基础目标,而人车分离是实现步行安全的主要策略。立体的人车分离手段成本高昂,而平面的人车网络分离逻辑更适用于轨道站点周边大范围地区。韩国轨道站点TOD地区采用的人车双网平面分离理念,是借鉴自日本筑波站、港北中心南站、川崎站、镰取站、立川站、多摩中心站等实践经验,及今野博等日本学者的相关理论著作。

▼韩国新城轨道站点地区人车双网平面分离模式示意图

韩国新城新区轨道站点地区建设的主干步行空间不是城市车行干路两侧的附属空间,而是独立布局于干路围合的街区内部,与车行干路构成错位布局的“两张网络”。由于街区内部无快速车流通过,这一布局模式在大尺度范围内系统性地消除快速了步行交通与快速车行交通之间的冲突,保障了步行的安全性,提高了居民使用步行空间的积极性。

启示01

从人车共网立体分离模式

到人车双网平面分离模式

长期以来,中国城市规划界与交通规划界通常默认步行空间附属于车行空间边缘,形成了“人车共网”的城市空间骨架。这种交通布局策略将大量车行交通与步行交通交织在一起,造成了人车矛盾,在干路交叉口处尤为突出,进而不得已在这些节点处采用立体过街方式分离车行交通与人行交通。

然而,在不改变常见的人车共网模式的情况下,仅通过拓宽路侧人行道、增设二层连廊与地下通道等措施对步行环境改善的边际效用已逐渐减少,采取的节点改善措施难以真正解决网络层面的步行安全性问题,多数“人的空间”仍然从属于“车的空间”。

人车共网立体分离模式×

站点位于干路交叉口

人车同网,矛盾叠加

被迫采用高成本立体分离措施

因此,需要将人车共网立体分离策略转变为综合性的人车双网平面分离策略,人车双网平面分离的交通组织策略系统性地避免了大量人车冲突。

在轨道线路规划中,尽可能避免将站点设置在干路交叉口,而是优先选址于街区内部或两干路交叉口之间的位置,将以站点为中心的主要步行路径布局于车行干路围合街区的中部,避免轨道交通带来的人流堆积于干路交叉口,引导多数人进入安全、安静的街区内部活动。从而形成下面两种基本的人车双网分离布局模式:

人车双网平面分离模式 A ✓

站点位于街区中心

大量人流与车流分离

采用地面化的低成本步行空间

人车双网平面分离模式 B ✓

站点位于干路两个交叉口之间

主要步行空间垂直于主要车流

采用地面化的低成本步行空间

特点二:

轨道站点地区步行空间的主要形式——地面步行专用道

韩国轨道站点周边主要步行路径位于干路所围合的街区内部,避免了大量车流对步行的威胁,因而其步行专用空间可采用低成本的地面形式——步行专用道。韩国的步行专用道是城市政府所有的一种公共空间形式,与广场、公园类似,仅供人的活动,禁止机动车进入。

步行专用道在韩国规划法规体系中是一类独立的用地类型,韩国配套了相应的规划设计细则文件以指导其规划编制及管理。

步行专用道相关法规、技术指南

1982年韩国国土交通省在修订《城市规划设施标准》时首次将“步行专用道”设立为一种与公园、广场、道路类似的城市公共设施,并规定了设置标准;之后修订的《城乡规划编制指南》《<城市公园和绿地法>实施规范》《道路交通法》等不同门类的相关法规均对“步行专用道”规划设计提出补充规定。韩国土地开发公社组织出版的技术研究报告——《步行专用道规划与设计》对该类空间的规划原则与技术细则做了系统整理。

韩国关于步行专用道的技术文件;此文件很多内容参考自日本学者今野博的著作。

[ 90年代前韩文中汉字比例还很高,重要的专有名词多为汉字词 ]

韩国步行专用道分类

步行专用道可以按照功能与两侧界面可以分为步行街、步行绿道两种类型:

步行街

步行绿道

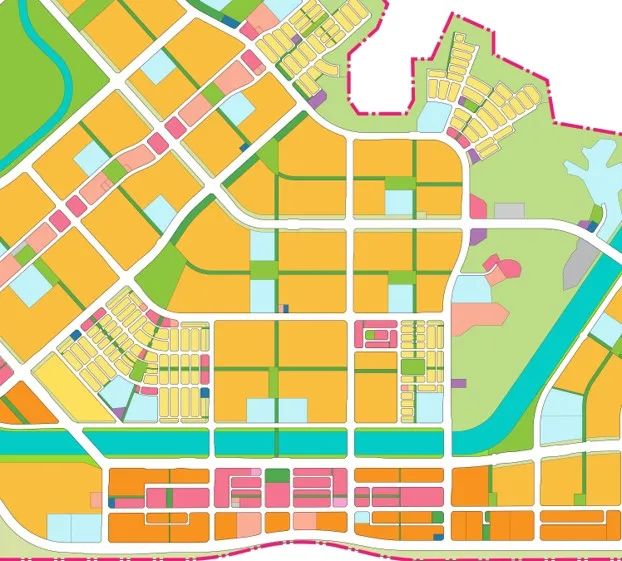

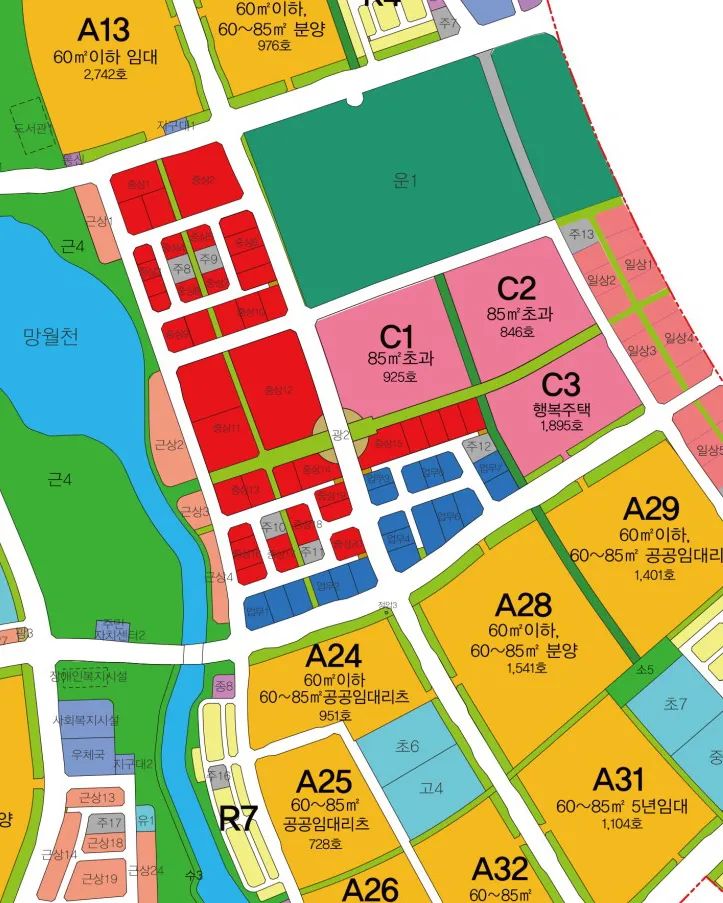

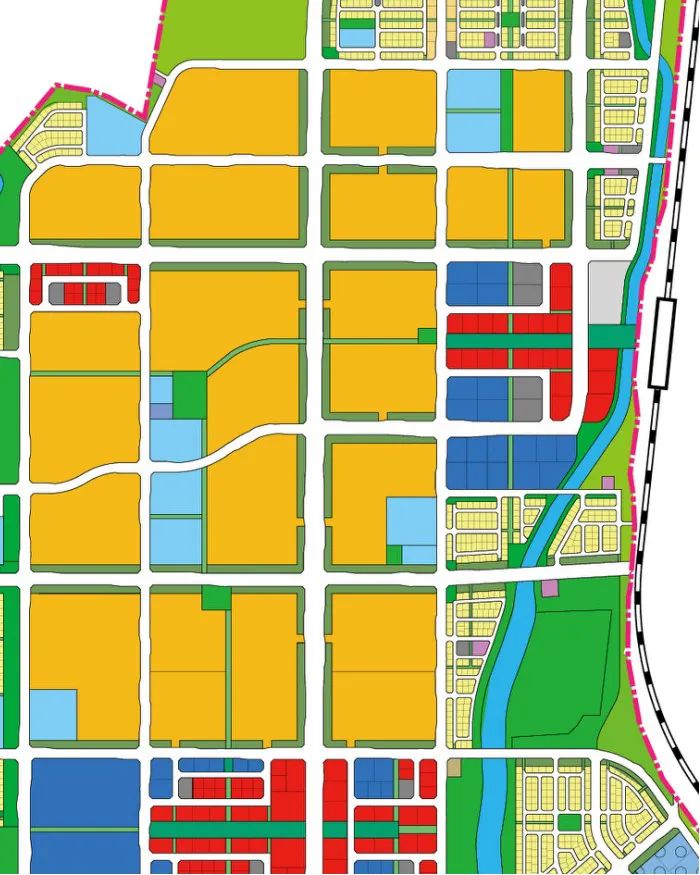

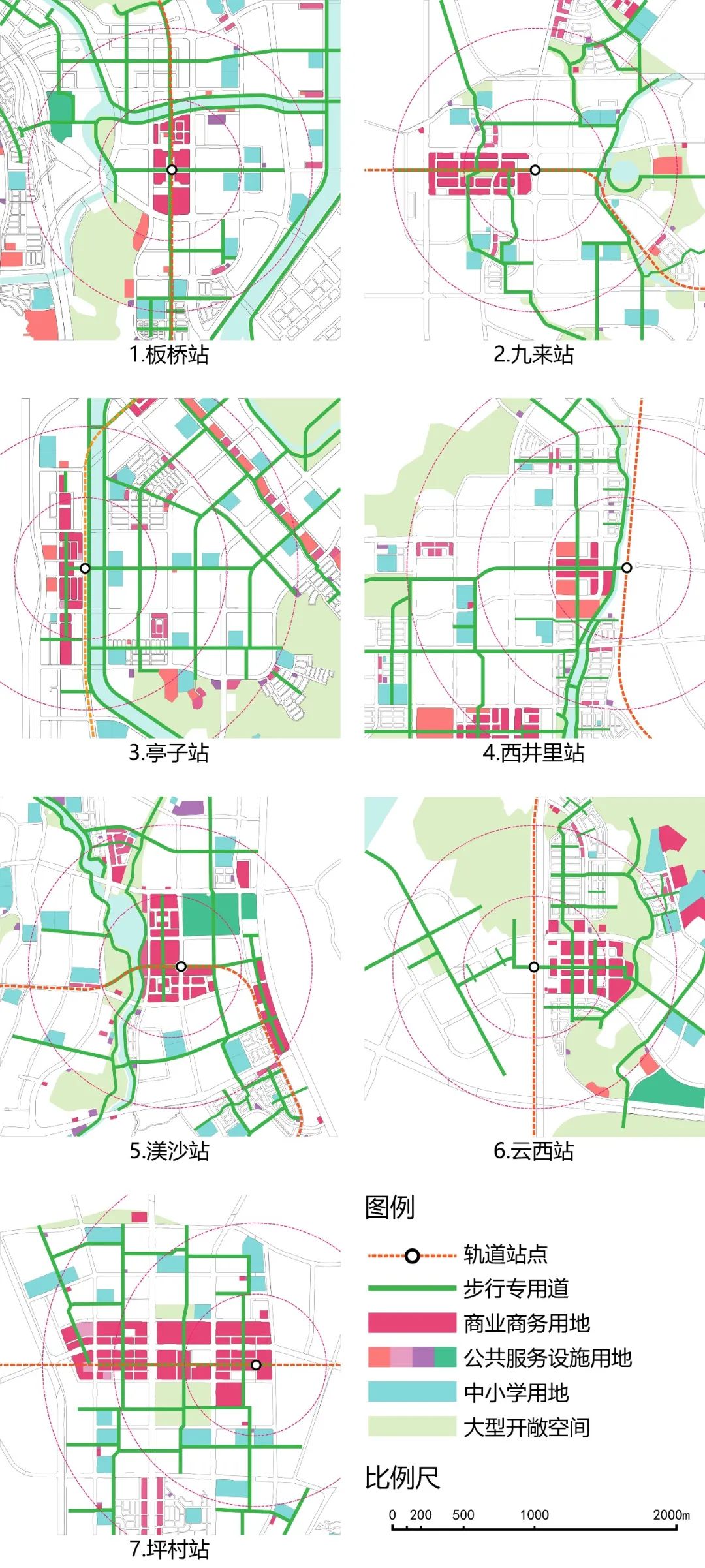

▼ 京畿道板桥站地区“控规”中的步行专用道

▼ 京畿道渼沙站与西井里站地区步行专用道

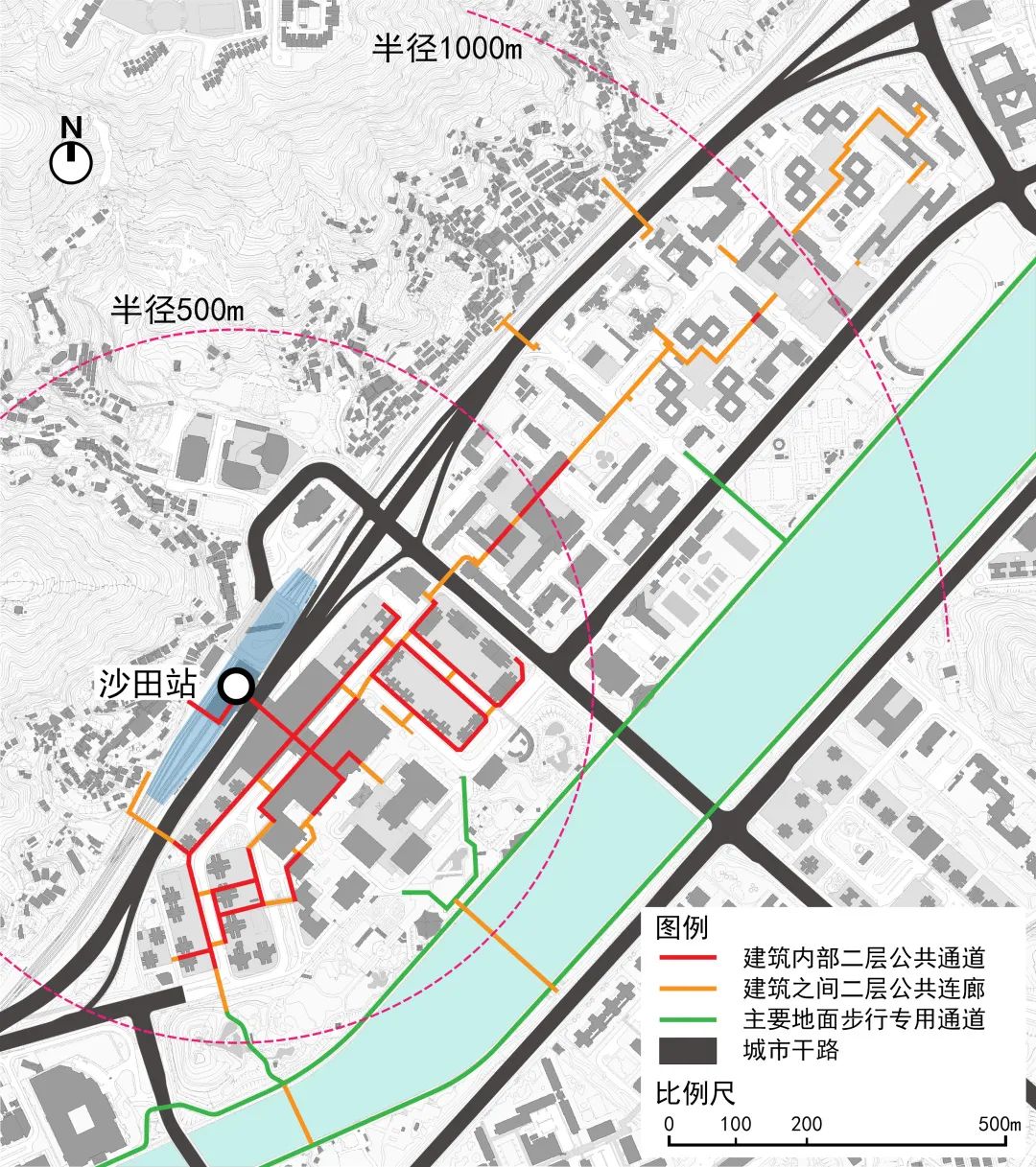

韩国地面步行专用道与香港地铁站周边连续二层连廊的不同点

与中国香港轨道站点周边连续的二层步行连廊相比,韩国新城轨道站点周边的步行专用道具有两大优点:

低成本

由于人车双网平面布局模式在网络层面批量消除了主要的人车矛盾,步行空间无须采用立体形式与车行空间分离,仅需采用地面化的步行专用空间形式。相较于建设成本高昂的二层连廊空间,建设地面化的步行专用道所需的财政资金更小,更适合用在城市快速建设期的大规模步行网络中。

易管控

韩国轨道站点地区的住宅小区、商业地块多由民营企业分散开发建设,公共步行空间的规划管控难度大。在中国香港轨道站点地区,政府开发的公共住房比例高(如沙田站),且政府对出让土地开发具有较强的管制能力,使得大量建筑内部公共通道、建筑之间的二层连廊的建筑设计管控工作得到有效落实。【即便如此,香港开发商提供的公共通道仍然经常限制公共活动,因此,2010年香港政府出台规定,日后将尽量避免在私人开发的地块内要求设置公共通道,以减少公共活动与私人权益之间冲突。】

▼韩国与香港站点周边步行空间类型对比

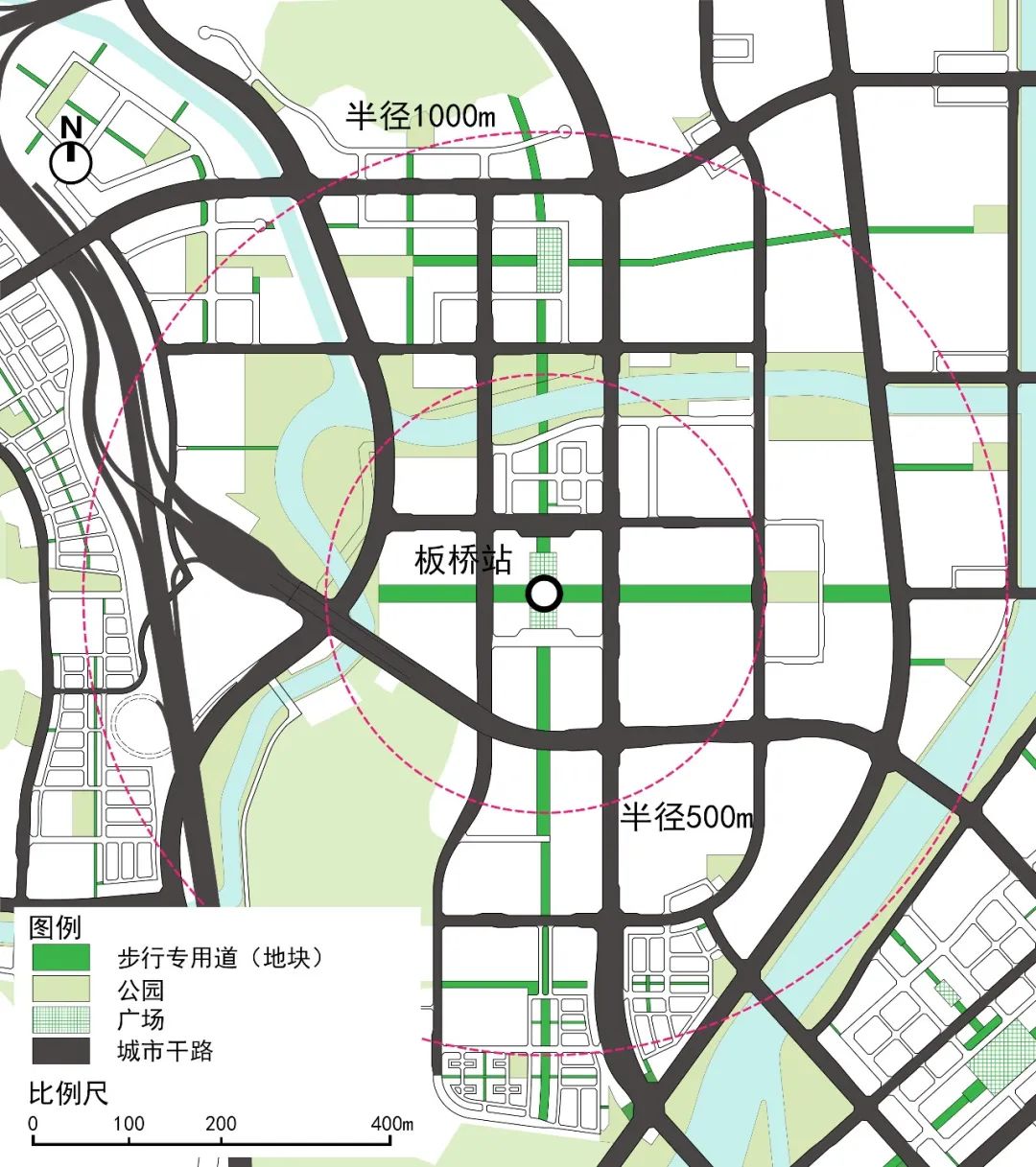

韩国板桥站

香港沙田站

相比之下,韩国将独立占地的步行专用道作为轨道站点地区步行空间的主要形式,使其与市场主体开发的私有产权住宅小区分离,通过将决定站点周边步行专用空间落地的关键性规划工作前置到法定规划用地布局的编制审批阶段,大大减少了政府部门对已出让土地的建筑设计方案审查、协调等后期规划管控工作。

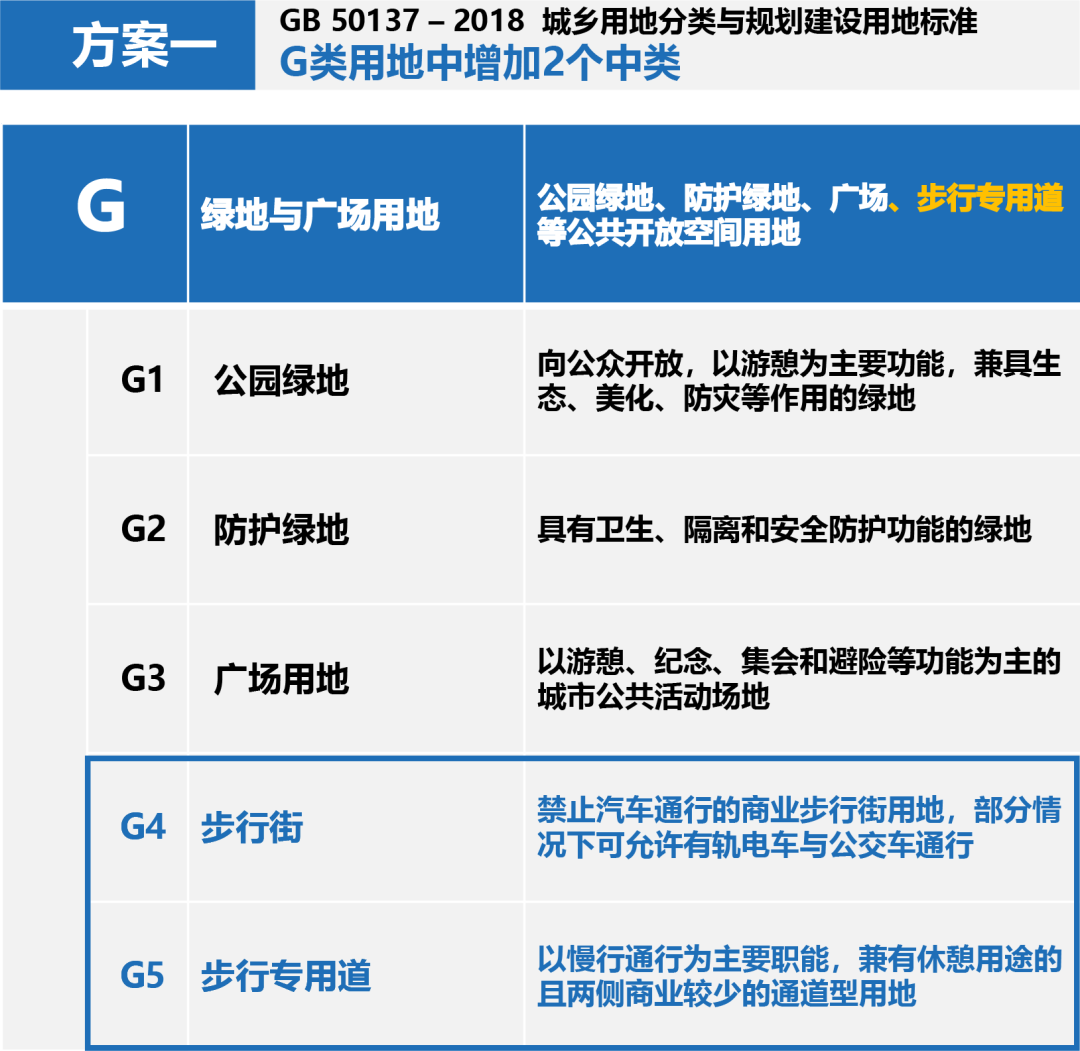

启示02

增加步行专用道用地分类

降低建设成本与管理难度

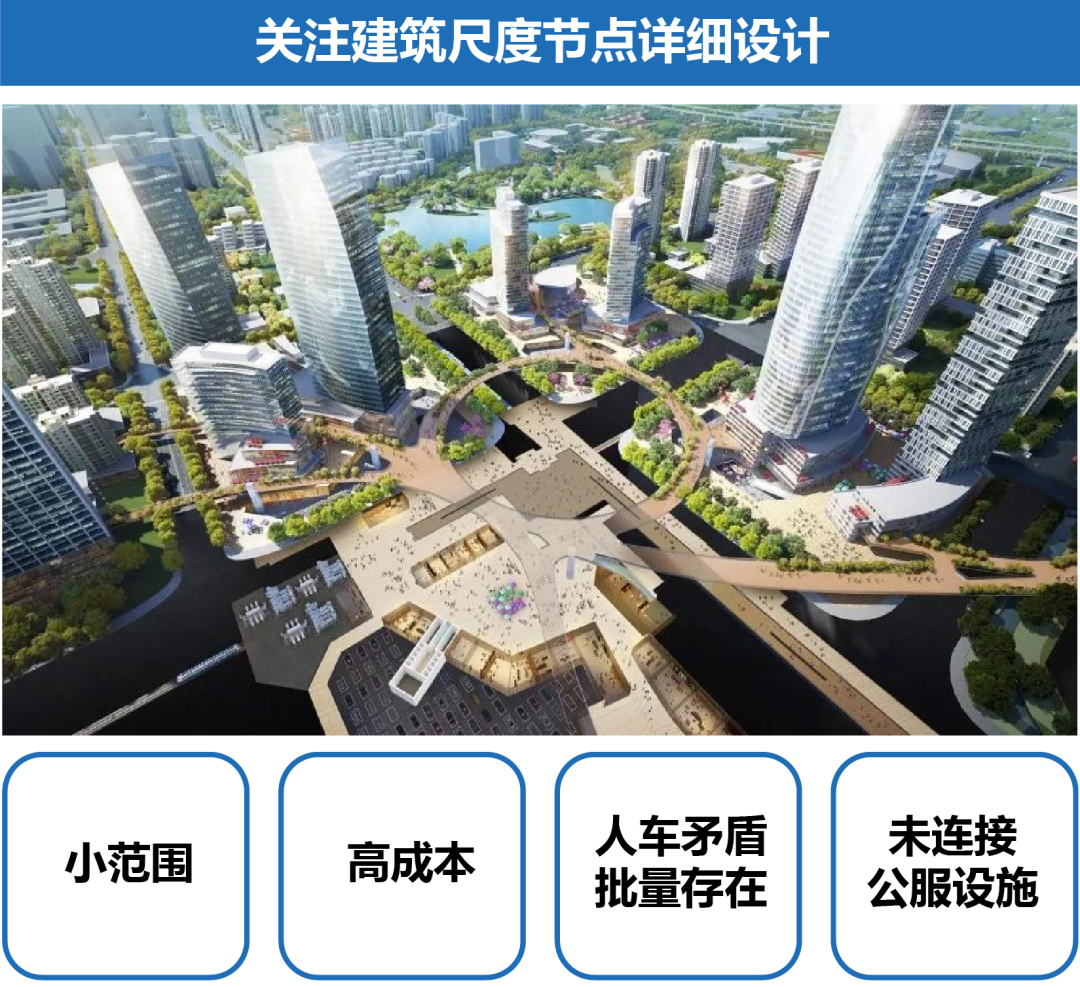

中国多数地方的财政能力还十分有限,难以像香港、新加披政府一样拿出大笔公共资金投入到立体步行空间建设上。倘若二层连廊须由开发商投入,则需要政府负责大量繁杂的建筑设计协调管控工作,这对多数规划部门而言技术管理难度很大;当政府在土地开发中处于相对弱势角色时则更加困难。

因此,虽然当前国内的TOD规划设计青睐于在站点周边采用连续二层连廊的立体空间形式,但往往由于成本高昂、规划管理难度较大,结果造成步行连廊规划甚多,而建成者寥寥。

韩国经验启示我们可以换一个思路,在轨道站点地区构建步行专用空间网络时可以采用低成本、易管理的地面步行专用道形式。

韩国轨道站点地区的步行专用空间体系主要采用低成本的地面步行专用道形式,并将步行专用道设立为独立的城市建设用地类型,从而简化了规划编制与实施管理。

由于“步行专用道”兼有交通与休憩两种职能,因此中国城市可以根据自身规划编制技术经验酌情将这类用地列入道路与交通设施用地大类(S类),或者作为公园绿地(G类)中的一个子类。对于经营性用地之间的必要性步行路径,可以选择划出独立的步行专用道地块,不予有偿出让,并鼓励两侧地块向步行专用道开设人行主要出入口。

特点三:

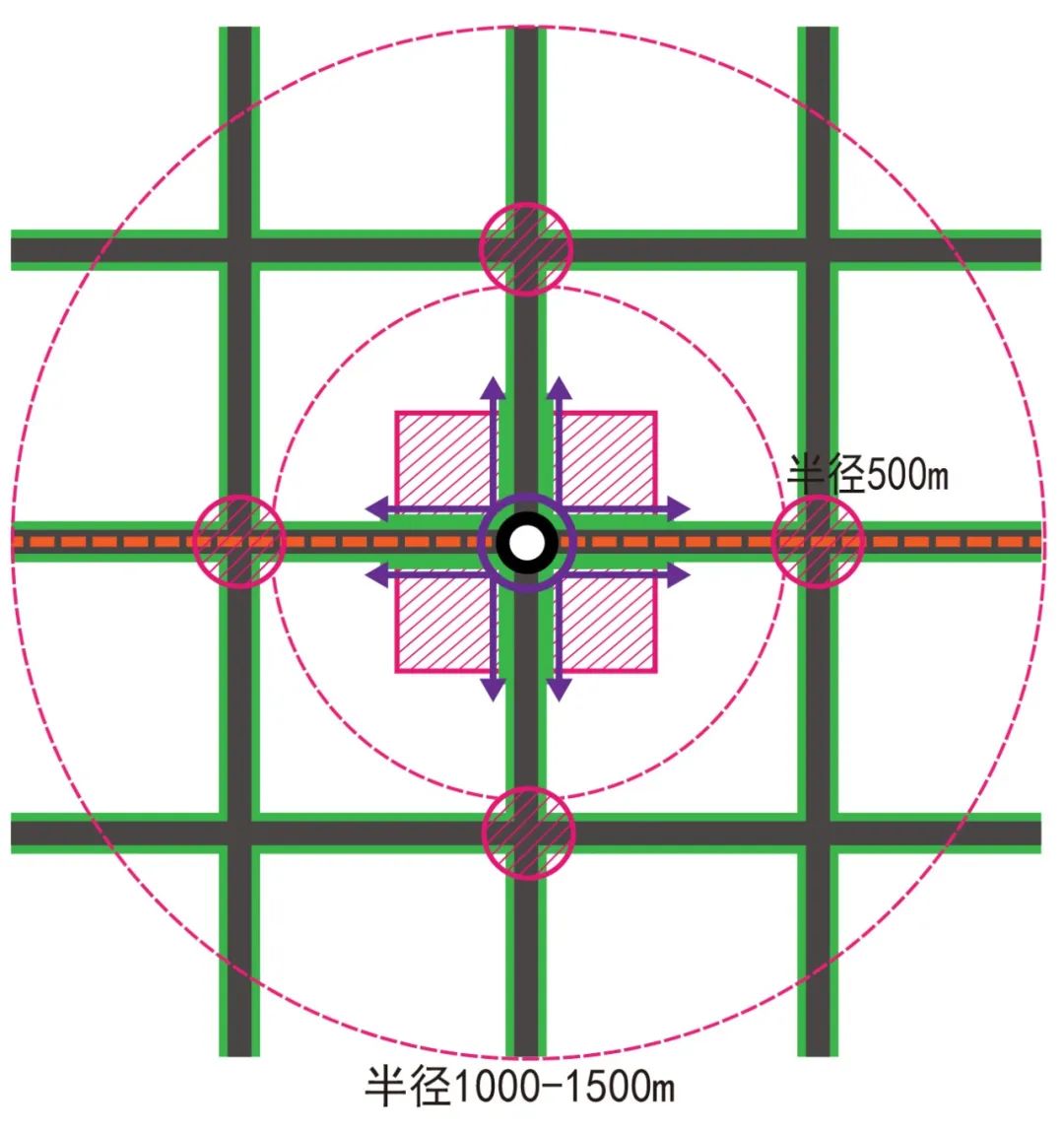

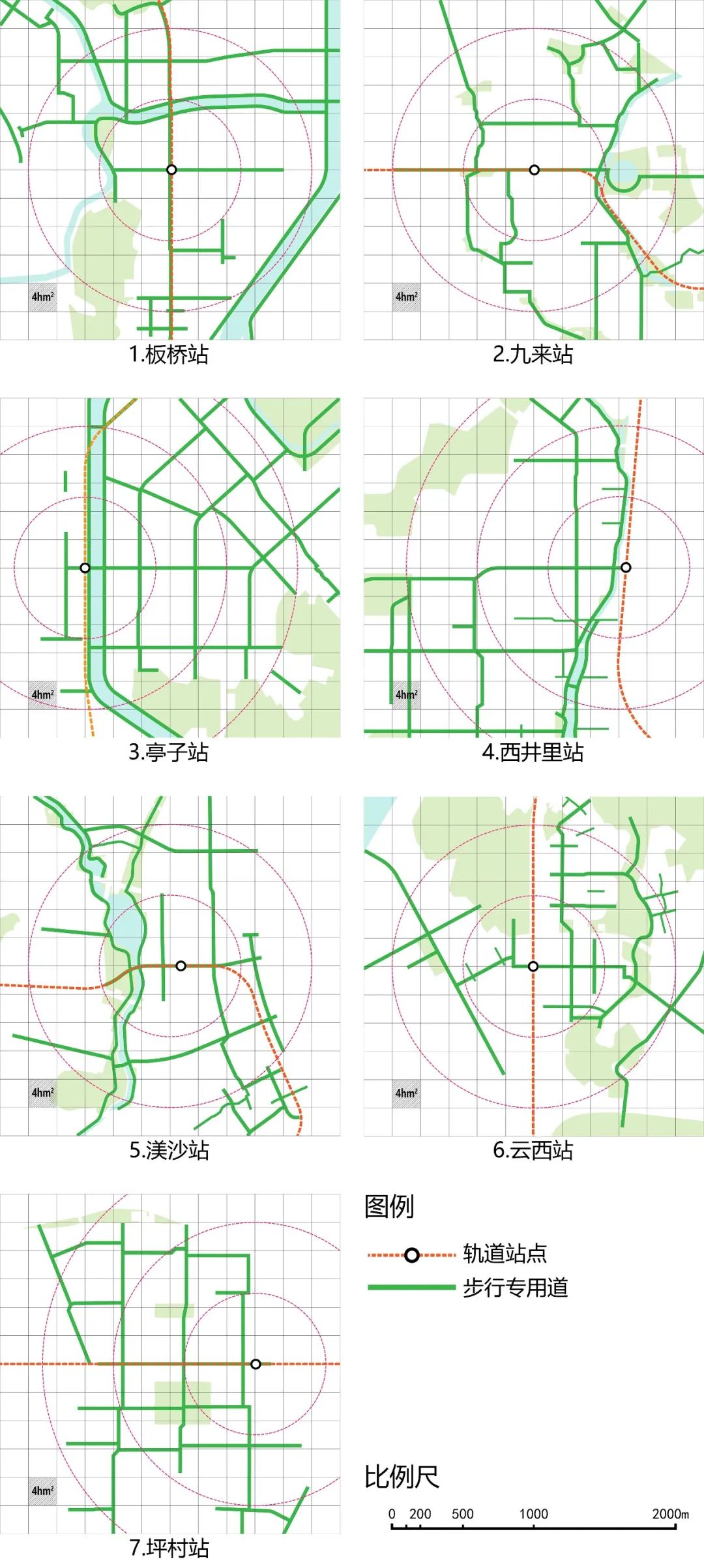

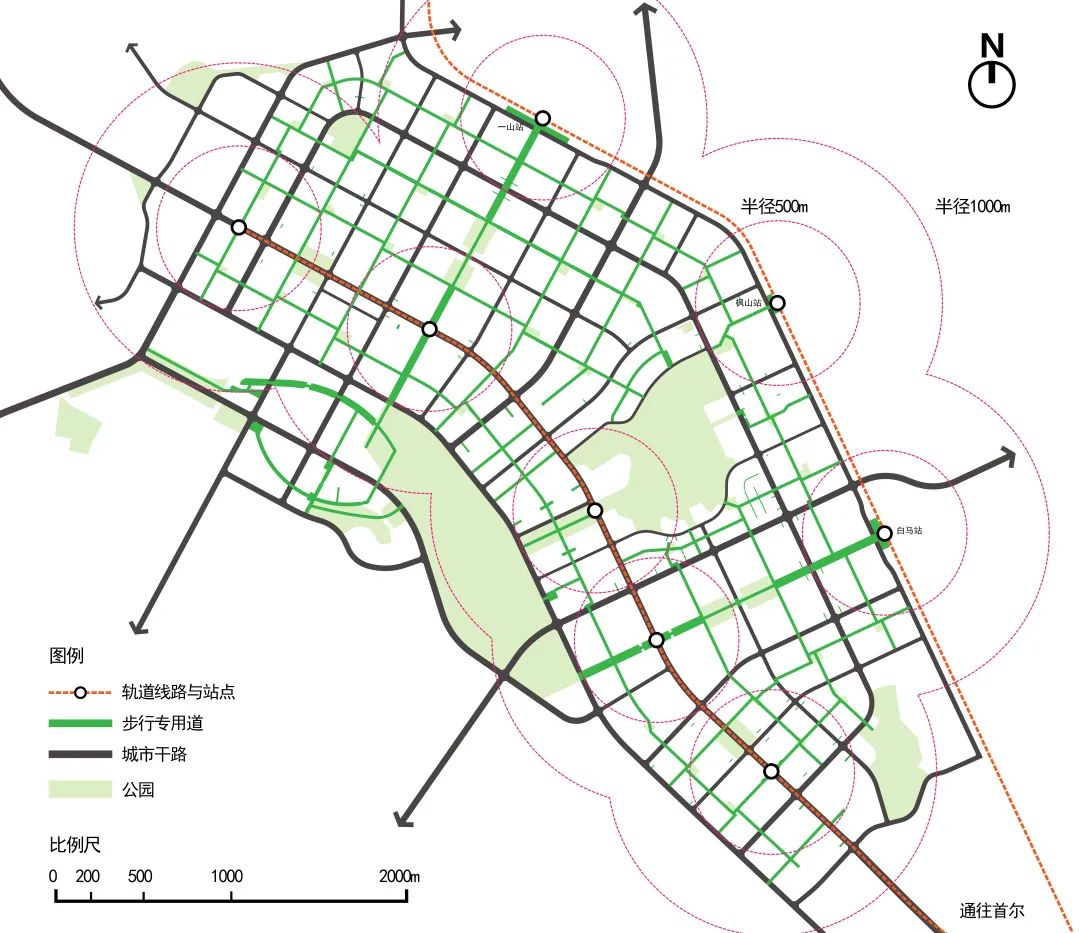

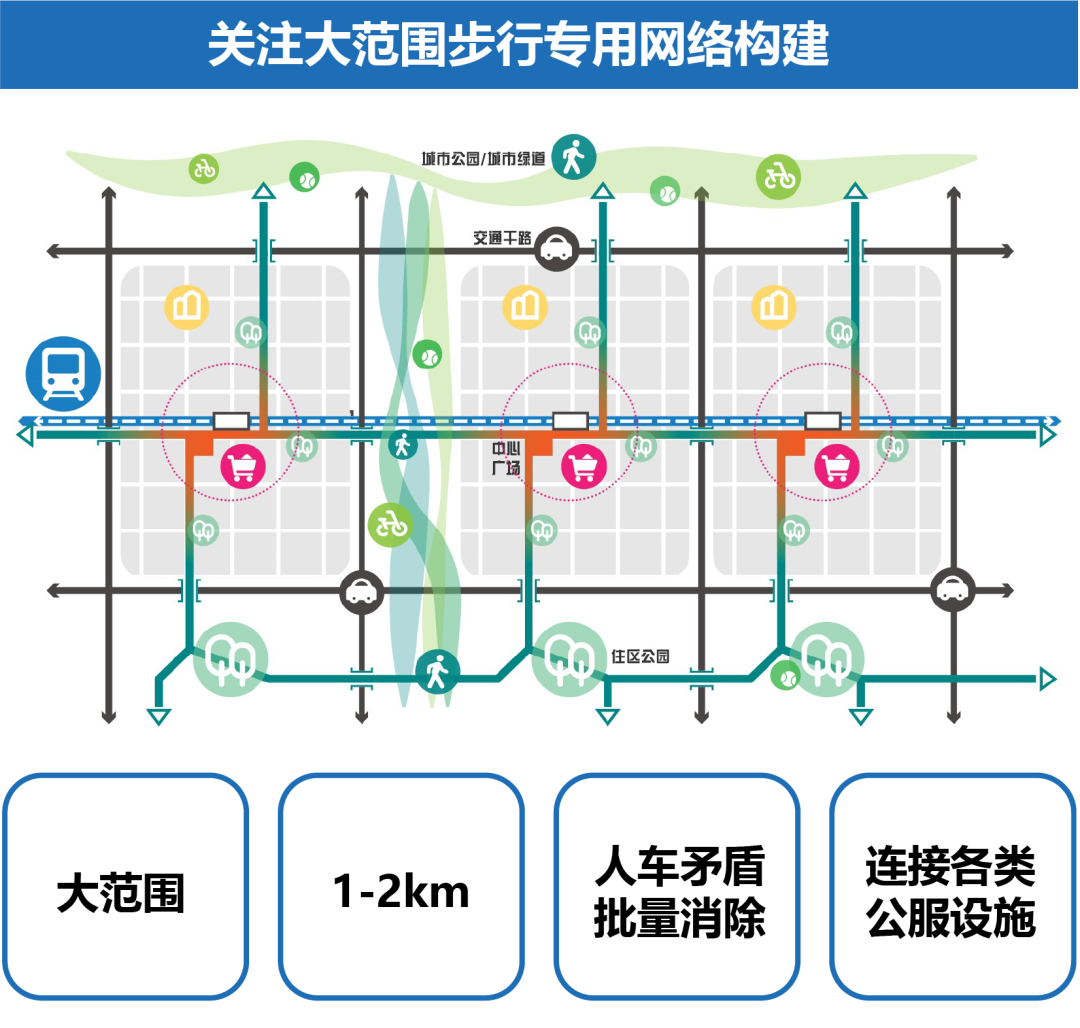

轨道站点地区的步行网络尺度大,多站之间的步行网络成规模

步行尺度是轨道站点TOD地区构建步行网络的重要依据之一。相关研究认为,轨道站点TOD地区的步行尺度一般为步行5-10分钟、对应半径为400-800m的范围。韩国新城轨道站点TOD地区步行网络通常超出上述尺度,有些轨道站点TOD地区的步行尺度甚至达到2km,这是由于连续、安全、舒适的步行专用道空间形式能够吸引更大范围内的居民使用轨道交通。

同时,韩国新城中多个轨道站点的步行路径通常会相互连接形成更大的步行网络。例如,首尔一山新城一共有2条轨道,设有8个站点,17km2范围内连续的步行专用道总长度达到55km。

▼ 一山新城连续的步行专用道网络

专用的步行网络需要占用很多建设用地吗?

韩国与中国一样面临着人口密度高、土地资源紧张的问题,其成规模的步行体系十分强调节约用地原则。

例如,轨道站地区内并非所有的步行路径都采用步行专用道形式,而仅仅是步行交通流量较大的主要步行路径采用这种形式。经统计,韩国轨道新城中站点TOD地区的主要步行专用道间距与车行次干路相仿,为300-700m,步行专用道网密度多为2-4km/km2,步行专用道仅占2-5%的用地面积。

启示03

从单站小尺度步行节点改善

到多站间步行专用网络构建

纵观国内当前的TOD规划实践,轨道站点地区的步行环境改善通常有一种倾向是对轨道站点周边的步行尺度理解偏小,局限于对站点周边小范围内步行交通节点的优化,如增加过街天桥或风雨连廊。结果是轨道站点周边构建的步行专用空间网络多数只覆盖200-300m范围内的商业设施,且对这一小范围内的立体步行设施过度设计,而300m以外甚少有实质性的步行专用空间网络,相关研究也不足。

从韩国已有实践经验来看,新建地区轨道站点TOD规划的编制范围不应局限于站点周边300m或500m范围内,应该至少扩大至1km,对于轨网密度较低且建设条件允许的郊区轨道站点,甚至应该扩大至2km;对于多个相邻轨道站点周边的步行网络,应该强化结构连接,共同形成一张连续的、成规模的专用步行空间网络。

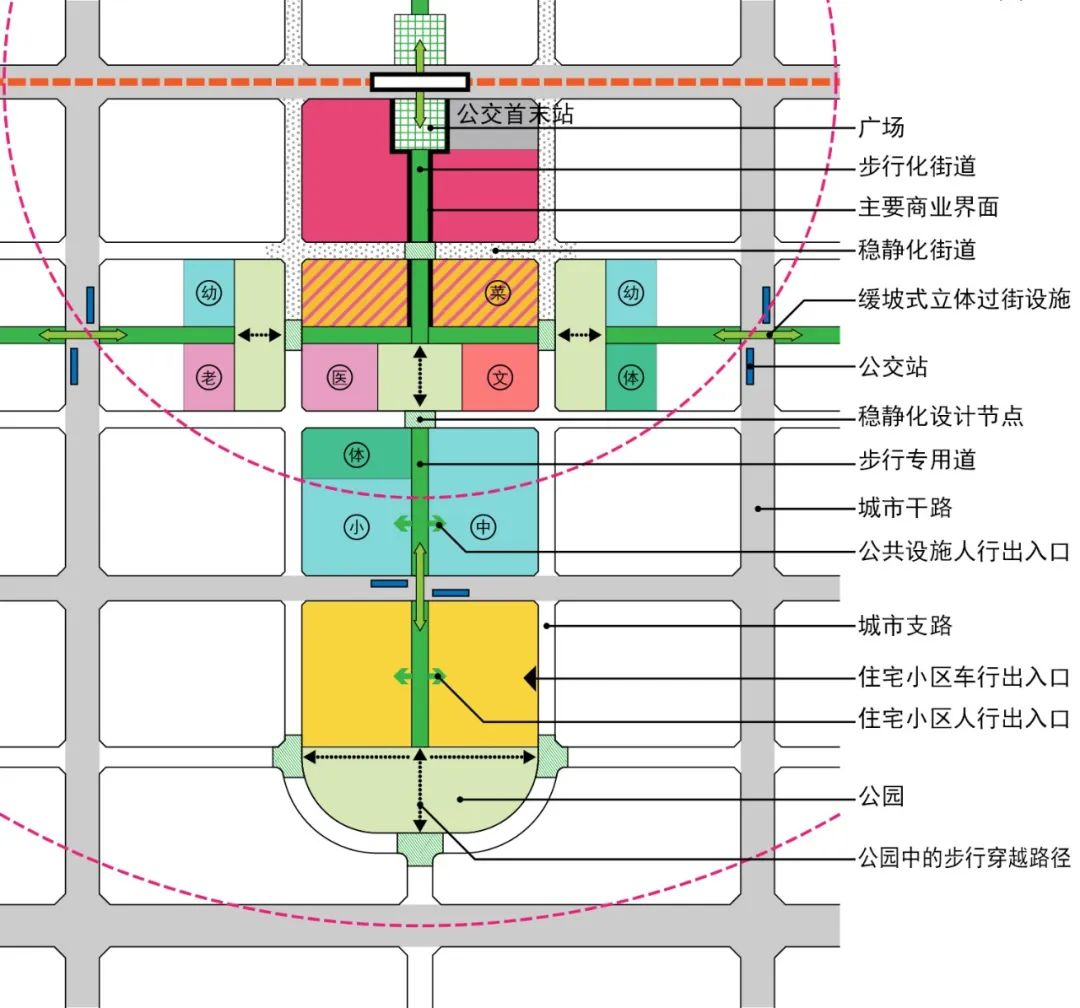

特点四:

轨道站点地区以步行网络统筹多个系统的空间布局

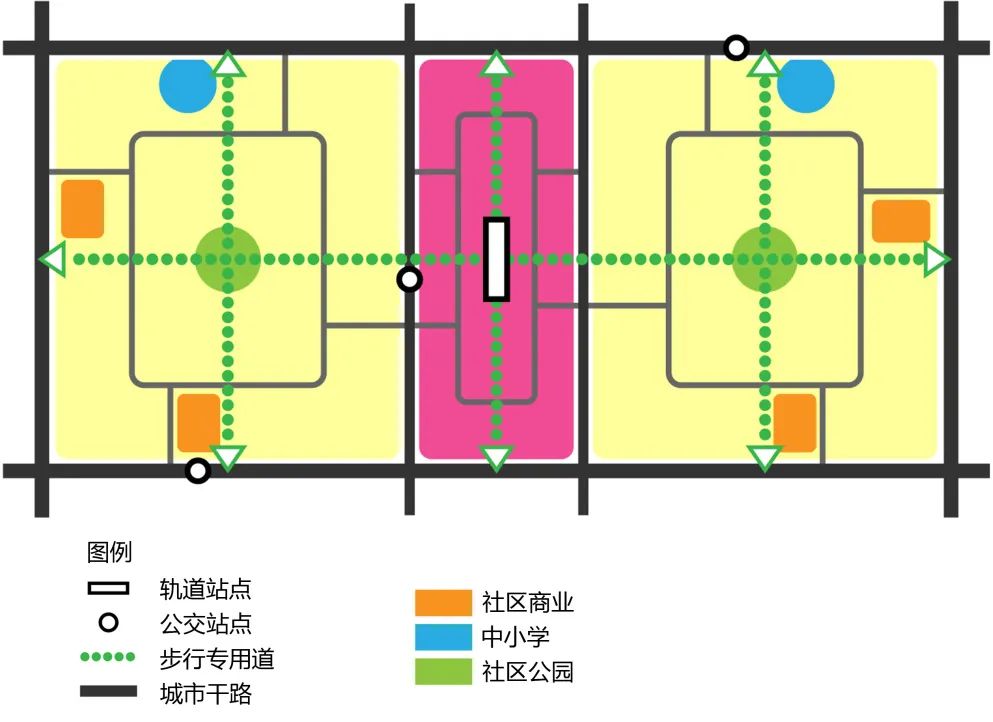

韩国轨道站点TOD地区规划中尤其强调以步行网络统筹开敞空间、街道空间、公共设施、住宅用地、交通设施等其他规划系统的空间布局,以共同构成一个TOD日常生活圈。这样有吸引力的的步行空间网络不只是单纯的交通系统,而可以作为集聚各类公共活动的生活场所。

启示04

规划前期强化步行空间体系对

其他各类设施布局的统筹作用

步行专用空间不应该局限于连接轨道站点小范围内的商场、写字楼等盈利性设施,更应该统筹站点大尺度范围内的小学与社区公园布局、交通设施与街道设计选址等公益设施系统规划,并衔接轨道站点影响范围之外的郊野公园、城市绿道等开敞空间。

要使站点地区人车平面双网分离的步行体系能够大规模落实并成为社区生活主框架,编制轨道站点地区开发前的片区规划或片区更新统筹规划时,应该在道路网、绿地、设施等总体布局阶段应用A、B两种人车双网平面分离模式,而不是将改善步行环境作为各系统布局完成后的“糊裱”工作。

▼步行专用空间网络统筹多系统布局模式

1

对于开敞空间

轨道站点TOD地区的公园不单纯作为孤岛状布局的休憩空间,而是串联在线形的步行专用道上,与其共同构成完整的步行专用空间网络,并能够承担城市慢行交通职能。

2

对于街道空间

街道空间系统也处于轨道站点TOD地区步行空间网络之中,轨道站点核心区步行专用道即为应重点设计的步行化商业街道,核心区步行专用道周边的支路则作为次级商业街道,并对其进行稳静化设计。

3

对于公共设施

实现学童安全地步行上下学既是设置“邻里单位”的基本出发点,也是韩国步行专用道网络的基本目标,因此基础教育设施一般应布局在轨道站点核心圈层以外的步行专用道两侧,而市政设施则布局于背离步行网络的地方。

4

对于住宅小区

住宅小区通常将人行出入口开向步行专用道,将沿步行专用道的建筑界面作为设计管控的主要对象,而车行出入口选址在背向于步行专用道的支路,以尽可能地减少车辆出入对步行活动的干扰。

5

对于交通节点

各类交通节点与步行专用道网络相辅相成,步行专用道与城市干路的垂直交叉点宜采用立体过街设施并布局公交站点,而步行专用道与城市支路的垂直交叉点通常进行稳静化设计。

小 结

构建完善的步行空间体系是提升未来轨道站点TOD地区品质的关键方向。韩国在轨道站点地区长期实践积累的低成本、易管控、好实施的经验值得借鉴。

首先,轨道站点地区采用人车双网平面分离基本策略,形成人行干路网络与车行干路网络错位布局的结构,系统性提升步行环境安全性;

其次,步行空间主体采用地面步行专用道,并将步行专用道作为独立用地类型纳入相关开发控制技术规范,降低了建造成本及实施管理难度;

再次,扩大对轨道站点区步行网络尺度,不止着眼于200-300米范围内的复杂立体空间,更要提高300-1000米圈层步行网络的专用性、安全性、舒适性。

最后,以步行空间体系作为生活圈空间布局框架,通过步行专用道统筹各类城市开敞空间、公共服务设施及交通设施的布局。

”

原文:张震宇,李建智,武虹园等.韩国轨道站点TOD地区步行空间规划的经验与启示[J].规划师,2022,38(11):138-146.

城意笔记

TOD | 7座Amu Plaza如何打造高铁站商业?

TOD案例 | 澳門新城A区 ——澳门计划中的海上TOD新城

日本TOD:区域中心城市如何打造核心站点?

布里斯班CBD核心十字街——女王街与阿尔伯特街

TOD取胜之道——做好城市运营

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解更多城市设计提供的设计企业合作服务,后台回复关键词“设计企业服务”。

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):不同于香港连廊模式,韩国如何在TOD地区建设专用步行空间网络?

规划问道

规划问道