●

片区整体统筹下历史文化街区的有机更新

——北京市白塔寺宫门口东西岔胡同更新项目

●申报部所:城市更新设计研究所

●协作部所:风景园林一所、遗产中心二所

●合作单位:北京北排水务设计研究院有限公司、北京吉北电力咨询有限公司、泛华(北京)城市规划设计研究院、北京明屹合创科技有限公司

●项目规模:3.65公顷

●完成时间:2022年10月

镇城塔下的流转更迭

白塔寺街区位于北京市西城区的阜成门内,这里的建设与元大都同步。这里有是中国现存年代最早、规模最大的喇嘛塔。这里既是北京33片历史文化街区之一,也是13片历史文化精华区之一。

经过近800年的历史变迁,街区见证中国多元文化包容的过程,使其成为自元大都建都起延续至今的都城标志地区,是历代国家设施布局与民间自发建筑共同形成的多元街区范本,是宗教、民俗、商业等传统文化和新思潮新文化交融共生的老北京市民生活活态博物馆。

项目组自摄并编辑

生生不息的精神内核

白塔作为地区的起源与见证,在空间与精神层面都是核心。白塔构成了神性与世俗性的独特空间,形成玄妙的、富有意蕴的历史氛围,令街区的魅力愈发独特,而脱胎于“曼荼罗”白塔也赋予了街区生生不息的生命力。

白塔在700年农耕文明缓慢更迭交替中一直是这里的精神地标,却在近100年的工业革命飞速变迁突进中开始被蚕食湮灭。这种物质空间与高速发展的不匹配使得街区开始变得空洞。

左图出自《穆默的摄影日记》(Ein Tagebuch in Bildern)1900年

右图为项目组自摄

一以贯之的有机更新

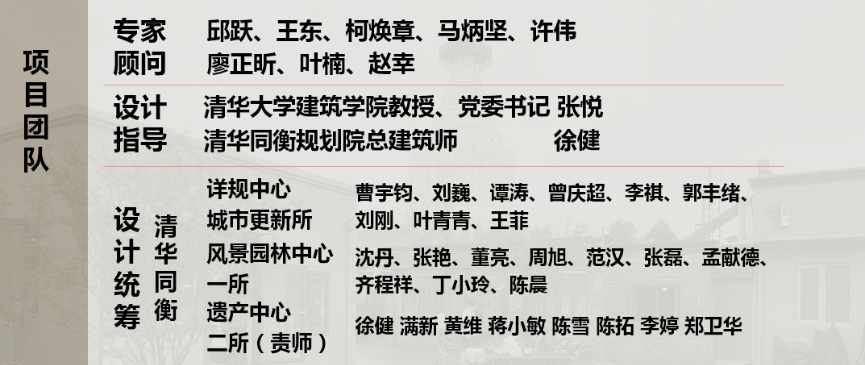

上世纪末起,以吴良镛先生为核心的清华团队对白塔寺地区开展了深入而广泛的研究,并确立和坚持通过“有机更新”方式保护这一北京极为特殊的历史文化地区,经过20余年陪伴与深耕,清华人一直在白塔寺遵循“有机更新”思想的探索老城可持续性的保护更新。从各种方式的院落点式改造、国际设计周等文化活动举办、聚焦民生刚需“开间更新”;到开展街区整理与规划,深度参与责师工作,白塔寺街区在星火点点的更新实践中渐渐向好。

我们也跟随着前辈脚步进入了这里。开始尝试从“建筑、院落”走向更大的范围有机更新。探索从片区出发,以规划入手,打破以往以街巷胡同为单位的整治提升方式,整体研究问题症结与底层原因,筛选重点、急迫问题,确定更新时序与内容,整合先前有机更新成果,分步统筹提升街区综合品质,避免出现反复和浪费。

市政底板系统完善

还白塔一个清净

街区老城长久形成的问题依然凸显,最为明显的就是天空中无序蔓延的密集线缆,就像一道道枷锁禁锢住街区的灵魂。“还白塔一个清净”的想法在第一次调研中就深深烙下。通过同衡搭建的学术周平台,为项目建立起资源链接,经过编制、申请、评审、核查一系列工作,项目纳入了市发改委“城市公共空间改造提升示范工程试点”,成为了落地的坚实基础。随后西城区高效决策,调整配合区级资金保障项目综合性、完整性与可实施性。

项目组及甲方北京华融金盈投资发展有限公司拍摄

在之后的深化设计与落地实施中,同衡作为设计统筹方综合考虑相关的地下市政管网,整合电力/排水/通信/照明等专业部门的设计力量,梳理有限路由,紧凑方案布局,从最初的“不可能实现”到通力合作的“一张图实施”。在甲方多年实施能力积累与同衡协同支持下统筹8个主管部门、5个施工单位,排水管网扩容、架空电缆入地、地面线性雨水沟铺设、通行线缆路由梳理、路灯布线、杆体合并、地面铺装、景观绿化等内容,争取做到“少开挖、多便利”。杜绝重复浪费与化解群众疑虑。

项目组及甲方北京华融金盈投资发展有限公司拍摄

此外项目实现了老城首个微型综合杆照明、安防、通信、交通等多杆体整合;采用小微箱体,梳理到最后一级电表,更大程度将空间还给胡同。电力架空线入地3800米、电表线箱整理468处、拔除线杆55根,排水系统改造1443米、更新井室25座,最大限度解决老城“蜘蛛网”难题。

经过5年的时间,市政大底板得以完善,兑现了“还白塔一个清净”,为未来的街区发展奠定了坚实的基础。

项目组及甲方北京华融金盈投资发展有限公司拍摄

公共空间更新连接

多看见一隅美好

但地面以上老城顽疾依旧,这些繁杂的问题里既有风貌保护、民生居住等硬件,也有业态引导、社区治理等软件。看似千头万绪,却又环环相扣。面对复杂局面,更需跳出具体细节,从全局寻求突破。

其实白塔寺地区在多年深耕下,针灸式的更新不断出现,沉睡街区渐渐苏醒,但零散的点位很难并发更大力量。而公共空间看似只是简单的U行界面,但对于老城、对于胡同,他是通行空间、休憩空间、交往空间、娱乐空间……是生活的点点滴滴,它的串联作用这时更容易让更新变的事半功倍,就像畅通了经络,新的血液带着养分。

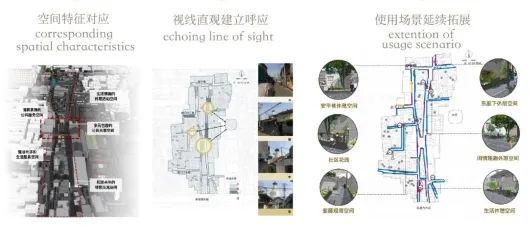

项目组绘制

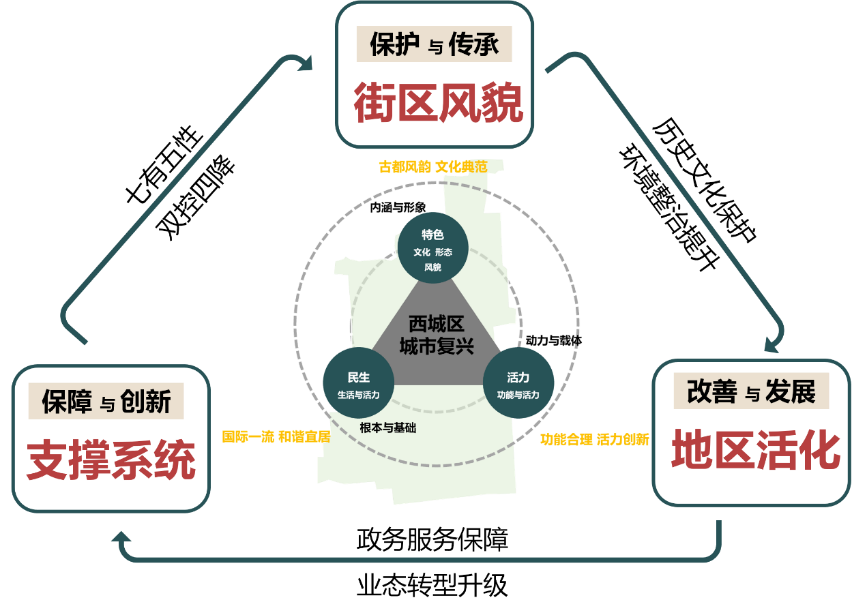

所以最终确立了以关联性最广的公共空间为切入点,以重要性与公共性最强的东西岔区域为突破口,以白塔为精神核心,通过营造塔下古朴、精致,又充满市井生活气息的公共会客厅。

项目组绘制

因此在空间提升在原有建筑与景观设计的基础上形成了“1个空间更新提升方案、1条活化发展思路、1套共治停车体系、1个风貌管控体系、1个智慧治理平台”的系列行动计划。让公共空间的系统提升像舒筋活络一般,让时间和生命得以流动。

公共空间的改变另一方面让更多人看到了美好,相信了美好,开始主动拥抱新的生活。在东西岔更新的带动下,居民开始自主出资,借助项目力量修缮私房危房,并与各方建立起良好的关系;三十多年的早点摊在大家的帮助下华丽升级成“饼哥与糕姐”;杂乱的手机店、小卖部也主动“梳洗打扮”,融入更新;百年老店白塔寺药店跨界“耀咖啡”,拓展新生,为老街区带来新生活方式。

项目组及白塔寺街区会客厅主理人刘伟拍摄

看见与聆听的价值

建立起一份信任

在项目的整个历程中,我们连续三年深度参与了北京国际设计周白塔寺分会场的活动。除了常规的报告论坛外,也希望通过展览与互动,在街区文化基因中融进更新的种子。

“老院落的新生活”主题通过场景营造的方式,再现胡同与杂院,让不同人群看到改变的发生,感受胡同生活的同时,带来保护与更新的思考,另一方面,借助人群丰富性,开展多角度调研公参,收集更广泛的更新意见与建议。

项目组自摄

“大时代的小幸福”主题,更多关注本地居民,走访与聆听的街区里共和国同龄人对幸福的理解,邀请民俗学专家鞠熙开展口述史收集,记录街区的发展点滴历程,同时用过影像的方式记录他们美好的瞬间。

项目组自摄

在一次次互动中,在地的诉求与愿景愈发的明晰,更新的目标与意义有了更多的共识,更多的人开始走出家门、走出院子、走进街区、走进公共空间。

一些感悟

发挥统筹的作用

城市更新、尤其是历史文化街区,繁杂的现状问题需要全流程多方位的统筹协同才能实现系统性的变化,同衡以总体统筹身份自立项之处深度参与,充分发展规划的统筹引领作用与更新的持续陪伴特点。在做好规划、建筑、景观的整合,做好一体化设计的基础上同时协调多方设计力量,开展一系列更新行动,并实时动态调整优化,确保每一步工作都能紧密有序衔接,各专业方案相互配合无误,保证从规划编制到实施落地“不走样”、设计方案“一张图”,保证可实施性与整体完成度。不断探索通过技术统筹实现技术治理。

而这对于规划师的角色提出了新的要求:

-

宏观的视角,为街区寻找复杂问题的症结点与突破口;

-

综合的统筹,全局视角下不断促进各专业工作的协同,化解相互制约因素;

-

技术的支持,为高效的决策响应提供技术论证与参考支持;

-

沟通的桥梁,深度参与社区营造与公众参与,以“第三方”身份为政府、居民、商户、企业、社会力量搭建有效的沟通平台。

项目组绘制

激发合作的价值

项目从矛盾与不解,到共识与合作。可以发现,当发挥各自所长,通力合作时,老城有机更新将从可行解、基本解走向最优解。

对于政府 需要更多地聚焦基础性核心痛点,重点解决市政设施、住房安全、公服短板等保障性问题,实现社会效益。发挥统领优势,协调复杂部门责权;资金精准投入,改造完善基础底板;创新支持政策,激发多元力量参与;动态监督引导,把好边界指明方向。

对于市场 洞察力与灵活性是其优势所在,当街区独特的价值与资源被挖掘时,已经受到关注。当大底板完善时,新的活力会开始涌入,加以筛选与引导,这些新鲜血液使街区新生于旧,又历久弥新。

对于社会更顺畅的沟通参与、更有效的监督反馈让社会力量能更好地参与到更新与治理中去。像在白塔寺街区会客厅等新型公共文化设施孵化之下,越来越多本地居民开始了解街区保护更新理念,形成各具特色的社区自组织,成为主动参与到街区空间更新和社会治理创新中的有生力量。

甲方北京华融金盈投资发展有限公司拍摄

项目组绘制

唤醒自愈的力量

城市是有机生命体,有着自身的发展规律,而有机更新正式顺应其发展规律,去唤醒自愈的力量,当物质空间被改善,当美好开始发生,当力量开始凝聚,当白塔始终能被看见时,活力的烟火气也开始冉冉升起。

项目组绘制

专家点评

在新时代用新技术新情怀解决了城市发展迭代过程中出现的一系列问题,建议加强跟踪,总结把这些工作的经验移植到其他街区

”

扫码订阅|查看更多院优项目

编辑/排版|王淑芸

封面图/头图 | 郑慧晴

供稿|清华同衡 详细规划研究中心 城市更新设计研究所

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):片区整体统筹下白塔寺地区有机更新探索实践 | 城市更新类

规划问道

规划问道