今年2月,国务院正式批复《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021—2035年)》,为示范区规划、建设和空间治理提供了基本依据。“上海规划资源”陆续推出“专家解读”,带你读懂这份全国范围内首个具有法定效力的跨省域国土空间总体规划。本文为中国城市规划设计研究院副院长郑德高做的题为“长三角示范区跨界协同的空间治理逻辑”解读全文,欢迎分享。

党的二十大提出,深入实施区域协调发展战略,优化重大生产力布局,畅通要素流动,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系,以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。当前国际竞争的焦点逐渐从城市单体转向城市区域,相伴而生的是跨行政地域的多主体、多层级治理诉求。尤其在城市群、都市圈跨界地区,由于原先相对“末梢”“邻避”的区位特征,区域一体化过程中所需应对的治理复杂性尤为突出,需要找准“共治”与“分治”的利益接合点,处理好“自上而下统筹”和“自下而上协同”的关系。而国土空间规划作为空间治理的重要抓手,其核心在于通过资源配置实现国土空间的高效、公平和可持续利用,以及地区间的协同互促,如何建立一套与地方治理架构相匹配的技术逻辑,直接关系到规划的针对性与可操作性。

从国内外典型跨界一体化地区的实践经验来看,尽管治理架构、沟通机制、协调路径有所差异,但总体的演进方向倾向于在市场行为准则下,鼓励区域内多元主体良性竞合,在地方政府、社会公众、企业及非政府组织之间建立起区域战略伙伴关系,并转化为长期政策与行动,以激发可持续的内生发展潜力,在目标共商、底线共管的前提下,协同各方对于成本投入与发展机会进行平衡,寻求“最大公约数”。

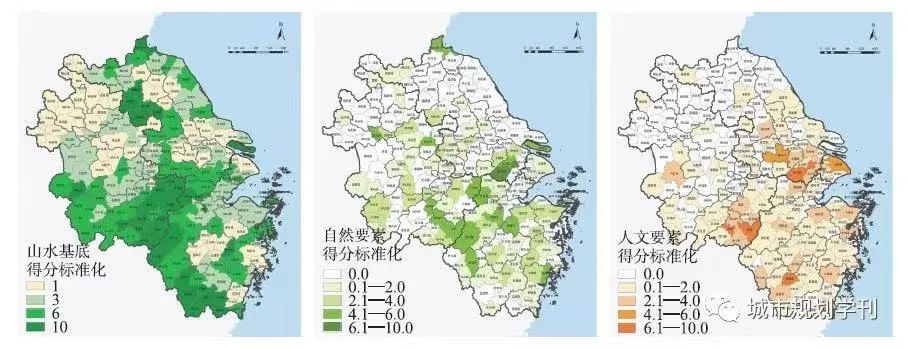

按照《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》的要求,两省一市人民政府共同组织编制《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称“一体化空间规划”),作为指引示范区空间一体化发展的蓝图和各类开发保护建设活动的基本依据。空间规划立足世界眼光、国际标准和中国特色,明确示范区的总体发展愿景是“世界级水乡人居文明典范”,并进一步从不同维度细化总体愿景的内涵并提出相应的规划策略。

在共同的规划愿景引领下,示范区进一步确定了一系列的共同规划原则与建设管理标准。在建设用地总量上,坚持“用地零增长”的原则,严格管控示范区整体开发强度,实现2035年规划建设用地总量相比现状负增长的目标。在管控指标方面,提出“就高不就低”的基本原则,以两区一县范围内当前执行的最高标准为基础,通过执委会等治理平台的多层次、多维度的沟通协商,充分考虑分散主体的现实情况和利益补偿,逐步进行校核调优并明确最终的指标标准。

从长三角一体化示范区的基础条件来看,江浙沪两省一市的人文环境和资源禀赋相近,网络型城镇体系相对发育,民间资本和基层治理有基础,具备高水平一体化治理的起步优势,有条件率先探索跨域治理与协同规划新范式。与雄安新区等重点战略片区不同,示范区从建设伊始就明确了“在不改变现行的行政隶属关系的基础上、打破行政边界隔阂”,旨在营造一种基于存量优化发展背景的“开放协商式”新型治理语境,因此采用了“执委会”而不是“管委会”的设置,作为两省一市人民政府的联合派出机构,主要承担组织协调、公共事务管理、协作类项目推进等职能。

诚然,示范区也面临着多层级、多维度治理主体交织的复杂性,例如国家和两省一市更关注整体目标实现、战略资源部署及区域带动效应,基层地方则更注重成本收益平衡,以及可以显著增加获得感的近期项目推进与社会融合效果。相比过去很多战略地区习惯于“一张白纸上绘蓝图”,进而自上而下逐层、分系统落实,本次示范区的总体规划并不替代两区一县各自的国土空间总体规划,因此无需面面俱到地对区域全要素空间作出安排,而更重要的在于统筹地方能动性与近期可操作性,凝聚价值共识,形成“拉长长板、补足短板”的统一思路,明确共同的行为准则和策略路径,聚焦关键维度,指导空间资源的统筹布局和针对性差异化配置。由此,相应生成了贯穿本次规划始终的“共同目标-关键行动-示范项目”技术逻辑。

明确一系列各主体共同认可的目标指标和管控引导标准,规划基于示范区承担的国家战略使命以及国土空间开发保护的普适性价值导向,聚焦生态绿色与高质量发展,首先提出“人与自然和谐共生、全域功能与风景共融、创新链与产业链共进、江南韵与小镇味共鸣、公共服务与基础设施共享”的“五共”愿景,作为示范区各方共同认可的发展目标,并在此基础上明确影响区域总体利益的核心领域和共性问题,确定相应的目标导向与指标标准。

在共同目标导向下,针对现状核心问题在生态修复、耕地保护与乡村振兴、城乡格局、交通与市政基础设施、公共服务等各个维度所提出的相应规划策略,并结合地方政府及相关部门的实际事权,转化为可以落实到具体实施主体的行动计划。例如,在水空间保护方面,划定结构蓝线、实施活水畅流工程、推动圩区分类治理等行动策略来拓展水空间、提升水质量、保障水安全;在空间布局上,打造以中小城镇为主体的城镇网络作为城镇功能的主要载体,并通过营造河湖田镇村共生的水乡单元,作为“自然生态单元、行政治理单元、功能关联单元”三者有机衔接的空间载体,实现人居环境与生态空间的有机融合;在产业创新共融上,构筑“研-学-产”协同共进的空间载体,明确研学机构、现代服务业集聚区、产业基地与社区等不同载体的建设要求;在文化风貌方面,通过街区尺度、建筑体量与高度、生活密度等一系列管控标准,强化江南水乡地域特色意象。

在行动计划实施过程中,结合两区一县实际条件和特色实践,考虑市场主体的意向,筛选出近期可实施,具有紧迫性、显示度和引领性的“样板”项目,在规划中予以安排。例如,在生态保护修复领域,率先推进太浦河等清水绿廊样板工程,通过清退两侧污染源,严控临侧建设,增强现状和土地整治新增耕地的生态功能,打造集防洪、排涝、航运、生态等功能为一体的综合绿色生态廊道;在城乡格局优化方面,在两省一市交界处,率先由三地合力打造一处水乡客厅,作为城乡建设的集中示范地区,充分展示示范区减量发展、分散布局、城乡空间生态空间有机融合的规划理念;在新经济引育方面,支持两区一县基于自身积累和发展导向,各自确定一个近期重点建设的产业特色示范区域(青浦西岑科创中心、吴江高铁科创新城、嘉善祥符荡创新中心),打造落实“创新经济新高地”理念的标杆载体;在基础设施共建领域,先行推进元荡路(东航路-康力大道)、汾湖大道等省级断头路的贯通,并以此撬动跨区域行政审批、技术标准、建设管理等一系列事项的协同创新。

来源:上海规划资源.

王凯:长三角一体化示范区与雄安新区规划的比较与启示

国务院批复《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021—2035年)》

原文始发于微信公众号(规划中国):郑德高:长三角示范区跨界协同的空间治理逻辑

规划问道

规划问道