导读

中国城市规划学会科技奖是规划领域首个专享的社会科技奖,专门奖励规划领域的科学技术成果和规划科技人才,是学会的最高科技奖励。2022年度中国城市规划学会科技进步奖授奖项目共31项,其中一等奖4项,二等奖9项,三等奖18项。“中国城市规划”微信公众号将陆续介绍授奖项目。

本文字数:4816字

阅读时间:15分钟

北京市城市规划设计研究院等单位的石晓冬团队凭借地下空间三维地质建模与生态红线划定技术、复杂建成环境下的地下空间开发潜力评估技术、地下空间精细化规划管控技术获得2022年度中国城市规划学会科技进步奖三等奖。

项目名称:生态可持续的超大城市地下空间规划与精细化管控关键技术及应用

主要完成人:石晓冬,赵怡婷,吴克捷,何静,周圆心,孟令君,林泷嵚,杨志刚,王强,陈蓬勃,刘韵,李沛峰,魏萌,何晗晗,蔡向民

主要完成单位:北京市城市规划设计研究院,北京市地质调查研究所

技术研发背景

超大城市作为人口规模最大、城市功能聚集度最高的地区,生态环境面临的压力更大、空间资源紧张度更高,而科学适度利用地下空间资源,促进城市空间从平面蔓延式发展到立体多维发展模式的转变,是保障超大城市生态地质环境安全、促进城市空间资源可持续利用的重要途径。

随着我国国土空间规划体系的建立,生态文明建设和全域、全要素资源管控成为城市发展的重要前提。地下空间作为重要的国土空间资源,如何有效协调生态资源保护与发展的关系,突破原有城乡分隔、地上地下分隔的既有思路,系统建立和完善地下空间规划决策与管控体系,科学支撑城市地下空间资源的安全、可持续利用是新时期国土空间规划的重要议题。

北京作为国家首都,在超大城市地下空间建设中具有较强的代表性。截至目前,北京市地下空间正以每年约350万平方米的速度增长,地下空间建成总量已达1亿平方米以上,居全国首位。项目结合北京市历年地下空间规划实践,横向参考上海、深圳、广州等超大城市地下空间规划经验,从生态安全和全域国土空间管控视角,系统总结超大城市地下空间规划思路与方法,形成了超大城市地下空间全域全覆盖规划体系、三维生态安全格局构建、综合评估与规划决策、多角度精细化管控等一系列关键技术创新,并较好地运用于各类地下空间规划编制与技术标准制定,对推动全国范围内超大城市地下空间资源的系统规划、科学决策与适度利用,促进城市空间的生态、立体、可持续发展具有普遍借鉴意义和推广价值。

科学技术内容及创新点

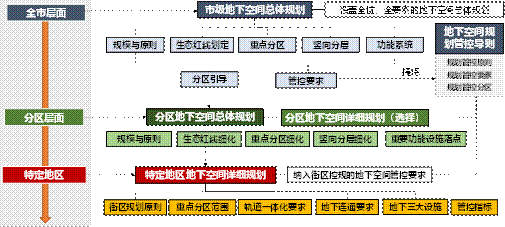

首次构建了全域全覆盖的地下空间规划与管控体系,为超大城市地下空间规划编制提供总体指导,促进地下空间资源可持续利用

项目对接国土空间规划体系,构建了覆盖建设区与非建设区的全域地下空间规划体系,形成了“全市—分区—重点地区”层层传导的地下空间规划管控机制,将“生态优先,底线约束、全域管控”等国土空间规划理念全面融入各级地下空间规划管控内容,实现了对超大城市地下空间资源的系统规划与全域管控。

图1 全域地下空间规划及管控体系示意图

运用地下空间三维探测、建模与生态评估技术,科学划定三维生态底线,实现超大城市地下空间的三维立体管控,保障城市生态安全

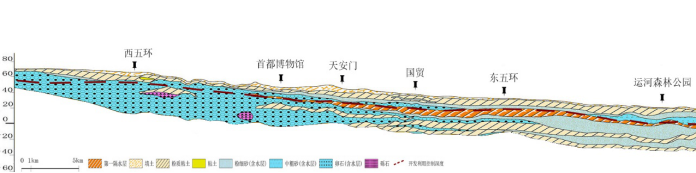

项目转变传统工程建设主导思维,以地下空间地质调查为先导,综合运用遥感影像、物探、地质钻孔、三维建模等技术方法,将地质调查技术、数据与分析方法全面融入地下空间规划中,提出了地下空间生态安全格局与三维生态红线划定方法,全面探测和系统梳理地下空间“整体生态地质环境”,明确地下空间生态适宜性分区与竖向分层区间,有力保障了国土空间规划从二维向三维空间的转变。

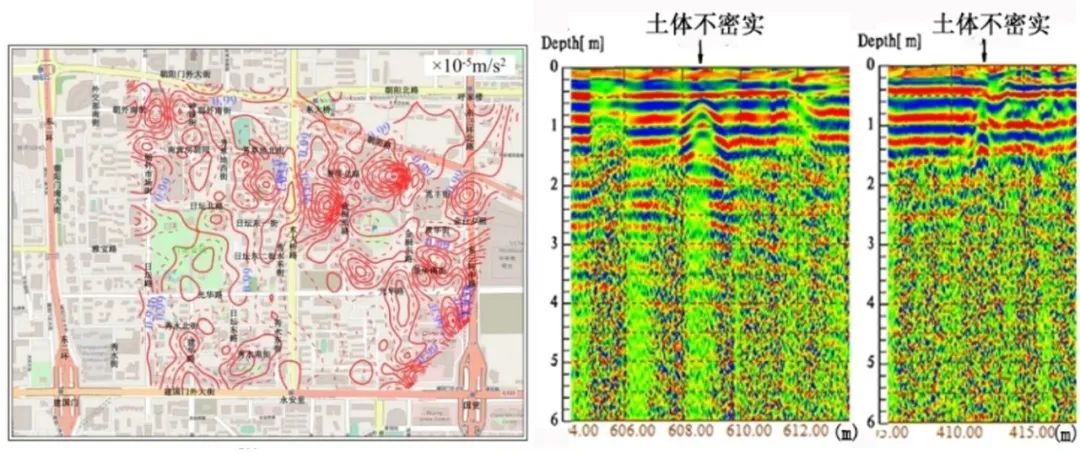

1、运用无接触探测技术,实现地下空间的三维“可视化”

项目针对地表有建构筑物的地下空间,基于遥感影像、建筑物高度、工程勘查资料等城市多种地理数据,综合判定地下空间开发利用空间范围,评估地下空间现状规模;针对地表没有建构筑的地下空间,利用非跨越式重力探测,有效探测地下建构筑物的三维空间范围,为地下空间规划提供多元数据支撑。

图2 使用非跨越式重力勘探方法对地下目标体的探测

2、建立生态适宜性评估模型,划定地下空间三维生态红线

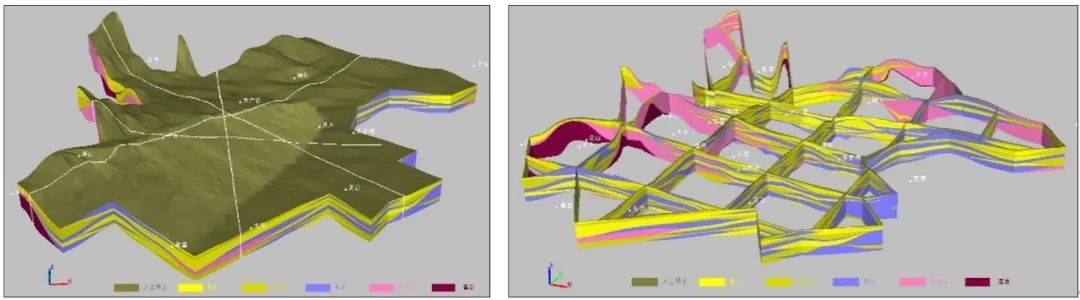

项目通过全面收集和系统分析各类地质钻孔数据,构建三维地质建模,全面展现地下空间生态地质环境特征;统筹地表生态环境、地下生态地质、城市建设因素建立地下空间生态适宜性综合评估模型,明确地下空间生态适宜性分区与竖向分层区间;提取对规划建设具有关键影响的层位或层位组合,划定地下空间三维生态红线,实现超大城市地下空间从二维向三维空间管控的转变。

图3(a)北京市平原区岩土体结构模型

图3(b)北京市平原区岩土体空间分布透视图

图4 地下空间竖向生态红线示意图

创新复杂建成环境下的地下空间开发潜力综合评估与规划决策方法,科学研判地下空间可利用资源及开发利用重点分区,实现城市空间集约发展

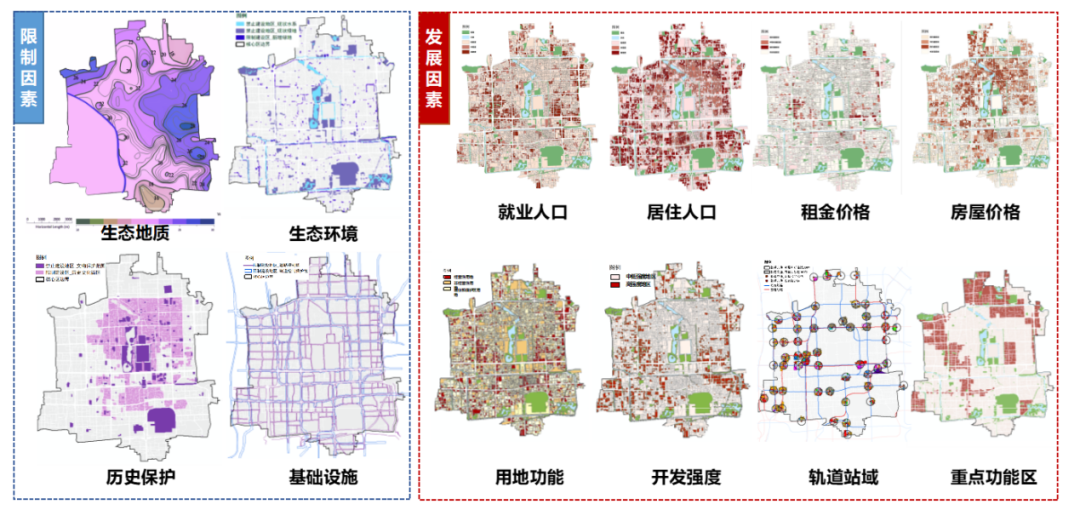

项目针对复杂建成环境,统筹地上与地下、发展与限制、存量与增量等不同维度的影响因素,建立了“开发潜力综合评估-存量与增量资源梳理-重点地区识别-差异化引导”的高度建成地区地下空间规划决策方法,评估精度达到地块层面。通过量化评估各地块的地下空间开发利用限制程度、开发动力与实施条件,综合研判地下空间重点区域类型,支撑复杂建成环境下的地下空间规划决策。

图5 地下空间各类限制与发展因素分析图

结合人体感官体验与工程建设经验,形成了针对公共空间、各类功能设施与开发地块的精细化管控方法,提升地下空间环境品质

项目强调以人为本,从地下空间的特点出发,结合人体感官体验、功能设施布局需求、地下工程建设经验,形成了针对公共空间、各类功能设施与开发地块的精细化管控方法,有效保障地下空间开发利用的经济、社会和环境效益,完善了中微观层面的地下空间精细化管控方法,为城市重点地区地下空间高质量发展提供支撑。

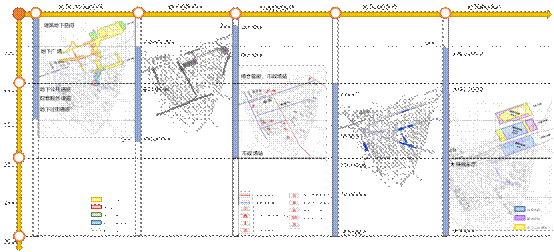

1、聚焦人的行为特征与感官体验,完善地下公共活动系统的规划管控方法

项目针对重点功能区和轨道站点周边地区,通过对区域内各类人群步行流线、地下人流时空分布特征、地下空间人体感官体验等的调查,形成了涵盖地下步行系统布局、重点连通范围、最小通行宽度及净高、经营性空间配比、最大步行距离及出入口间距等在内的地下公共空间规划管控要求和量化指标,有效指导重点地区地下公共空间的高品质建设。

图6 地下空间通行长度及出入口布局示意图

2、统筹功能设施建设需求,明确功能设施分类及耦合布局要求

项目全面统筹地下各类市政、交通、防灾安全、公共服务设施的空间布局要求,构建地下五大功能设施分类体系,并对各类地下功能设施在不同地区、不同竖向层次的空间布局关系进行提炼,形成“地下空间+”的功能耦合布局模式,有效促进超大城市地下空间的功能复合利用。

图7 地下功能设施系统竖向关系示意图

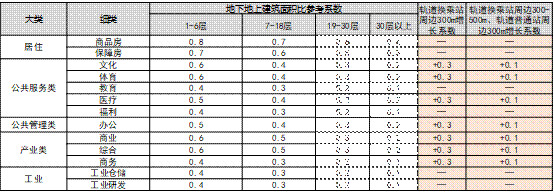

3、总结地下建筑工程经验,明确开发地块的地下建设管控要求

项目针对居住、商业商务、公共服务、行政办公、工业等不同建筑类型,结合大量工程审批数据、建设案例及相关技术规范,提出针对不同建筑类型的地下空间建筑规模占比、适宜建设范围、建设深度、建设层数等地下空间规划管控要求,形成了地块层面地下空间规划管控方法,为超大城市地下空间各类开发项目的科学管控提供支撑。

图8 不同建筑类型的地下建筑规模占比及地下层数分布示意图

国内外同类技术比较

项目结合北京城市地下空间发展特征和需求,构建了全域全覆盖的地下空间规划编制体现,实现了对“全域-分区-重点地区”地下空间资源开发利用的科学管控与有效指导,在全国具有较强的先进性和引领价值。与此同时,项目在地下空间三维立体管控、地下空间精细化管控、复杂建成环境地下空间开发潜力和资源研判等方面进行了技术创新,为城市更新发展背景下地下空间资源和潜在价值的充分挖掘提供有益参考,为超大城市地下空间生态安全保障与资源可持续利用提供具有普遍适用价值的技术支撑。

推广应用情况及应用前景

本项目提出的地下空间三维地质建模及生态红线划定技术、地下空间开发潜力综合评估技术、地下空间精细化规划管控技术能较好地运用于“宏-中-微”等不同空间尺度的地下空间规划编制过程中,对明确全域地下空间开发利用底线,识别地下空间重点利用地区,促进地下空间资源的集约高效利用,支撑地下空间科学规划管理等具有较强的技术运用价值。

全面运用于地下空间规划的编制

1、首都功能核心区:地下空间综合评估与量化指标体系

项目针对复杂建成环境的地下空间开发潜力综合评估方法直接运用于首都功能核心区控制性详细规划编制过程中,形成了对核心区全域地下空间开发潜力与重点地区的综合研判,支撑核心区地下空间规划管控规则的制定。

2、北京城市副中心:全域全覆盖地下空间规划管控体系

项目提出的分区层面地下空间规划编制与管控方法直接应用于北京城市副中心地下空间规划,构建了“通州-城市副中心-街区-地块”全域全覆盖的地下空间规划编制体系,实现了对“每一寸土地”的地下空间规划管控与引导。

3、城市重点功能区:地下公共空间精细化管控

项目针对重点地区地下公共活动系统的规划管控方法直接运用于北京商务中心区(CBD)地区的地下空间规划建设,引导构建了串联各开发用地的地下步行系统,实现了城市重点功能区地下公共空间的系统化建设与环境品质提升。

支撑地下空间规划技术标准的制定

项目提出的全域全覆盖地下空间规划体系、地下空间精细化管控方法、地下空间生态适宜性综合评估方法应用于《北京市地下空间规划技术指南》、《城市地下空间资源地质评估标准》(DB11/T 1895-2021)等技术标准文件,推动了北京市地下空间规划设计的标准化工作。

项目研究内容应用于《雄安新区规划设计指南》地下空间专章的编制,支雄安新区竖向分层、重点分区、功能分类等技术要求的制定。

形成了多项学术成果与专利

项目相关内容转化为《生态文明时代超大城市地下空间科学利用规划方法探索》、《国土空间体系下的地下空间规划编制研究》等学术报告。

项目采用的地下空间探测技术方法进一步转化为《基于城市多种地理数据基础上的地下空间开发利用现状估算方法》和《一种利用重力非跨越式探测地下空间的方法》两项专利,实现了对复杂城市背景下地下空间现状的有效探测。

经济社会效益

保障城市生态安全,促进地下空间资源可持续利用

项目转变工程建设主导思维,探索超大城市地下空间开发利用与地下生态地质环境保护的协调关系,从三维层面明确地下空间开发利用底线,加强对地下水文地质环境的保护,实现地下空间资源的科学管控、适度利用与科学预留,保障超大城市的生态安全与防灾韧性。

优化线性工程及重点建设项目选址,避免地质风险造成的经济损失

本项目通过地质综合评估,可有效识别地质灾害风险地区,优化线性工程及重点建设项目选址,最大限度减少和避免地质灾害对建设工程造成的损失,防止由于工程建设引发地质灾害及对地质环境的影响。

科学确定地下空间开发利用重点区域,提高城市空间效益

本项目科学识别开发潜力高、经济价值较大的地下空间开发利用重点区域,充分发挥轨道交通带动作用,促进地下空间的竖向分层与集约高效利用,带动周边城市区域发展。

推动地下公共空间互连互通与环境提升,释放浅层地下空间经济价值

本项目在满足地下空间功能使用需求和技术规范要求的前提下,注重提升地下空间的交通可达性、环境品质和空间适宜度,构建地下公共空间体系,提高地下空间规模效益,释放地下空间潜在经济价值。

知识产权及他人评价

本项目知识产权全部来源于北京市城市规划设计研究院地下空间相关规划研究成果。

项目完善了超大城市地下空间规划管控的顶层设计,实现了地下空间规划从服务城市开发建设向全域全要素国土空间规划管控的转变,为超大城市地下空间的科学管控与有序利用提供技术支撑;项目在明确地下空间生态安全格局与三维生态红线,科学判定地下空间重点分区与竖向分层,清楚精细化的规划管控方法,在国内外具有较强的借鉴价值,较好地应用于首都功能核心区、北京城市副中心等重点地区的地下空间规划工作中,为超大城市地下空间的科学规划与管控提供支撑;项目结合北京市历年地下空间规划实践,形成了针对地下空间规划编制体系、地下公共活动系统规划管控以及生态地质综合评估方法,推动了地下空间规划设计的标准化进程。

供稿人:赵怡婷,北京市城市规划设计研究院高级工程师

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

规划科技进步奖二等奖 | 山地城市适应性规划智能模拟技术

点击图片阅读全文

规划科技进步奖二等奖 | 自然资源统一管理与用途管制核心技术

点击图片阅读全文

规划科技进步奖二等奖 | 基于系统耦合的国土空间生态修复规划关键技术

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):规划科技进步奖三等奖 | 超大城市地下空间规划与精细化管控关键技术

规划问道

规划问道