【作者序】从人类文明史看,城市一直担任着文明坐标的角色,而生态城市承载了人类对生态文明的憧憬。生态文明建设理念包括绿色发展、循环发展和低碳发展的理念,弘扬生态文化和倡导绿色生活的理念,尊重自然和维护平衡的理念,树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念等。生态城市实践本质上是将生态文明建设理念融入城市营造全过程的社会活动,或者说,生态城市实践就是关于生态文明建设理念的城市实践探索。

从个体的生命历程看,绝大多数人都至少有三次以上选择城市(学习、工作和养老)的机会。尽管选择的理由很多,但安全的生活环境、洁净的空气与水、舒适的城市气候、亲生物的自然体验、优美的城市景观、独特的文化特质、适当的生活节奏、全龄友好的服务等,是个体选择城市的普遍准则。值得注意的是,上述这些城市特征,也是生态城市的基本特征和建设目标。

自从1970年代联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划”中提出了生态城市概念后,国内外相关学者逐渐构建起相对完整的生态城市思想体系。撰写本专栏的目的之一是讨论“从规划、建设、管理层面如何实施生态城市”,专栏尝试从本体论层面探讨生态城市实践的整体全景,从物质层面聚焦生态城市实践的若干技术性议题,从社会层面审视生态城市实践的公平与正义的议题。

生态城市有普适性的实践框架,但针对特定地区的生态城市,具体的行动路径将是地方性的。每个生态城市都是与众不同的,都有其特定的社会经济和文化背景、资源环境条件以及期望解决的问题,需要关注该城市的人(社会)—事(行动)—物(环境)—知(知识)的匹配性,“适境律”是生态城市实践成功的关键。生态城市实践特别强调策略和行动的综合性,本专栏尝试从若干核心议题入手,探讨生态城市的实践路径,并通过部分案例进一步诠释实践过程。

如果说城市是一个可持续性问题的发生器,那么生态城市应该是一种可持续性问题的解决方案。受《国际城市规划》编辑部邀请,笔者基于《生态城市实践指引》一书的部分内容形成这个生态城市专栏,期待相关讨论对我国推动城市高质量发展和下半场的可持续城镇化有所启示。

第十八篇 绿色基础设施的规划实践案例

①成都和广州绿色空间规划实践

1.1 案例背景

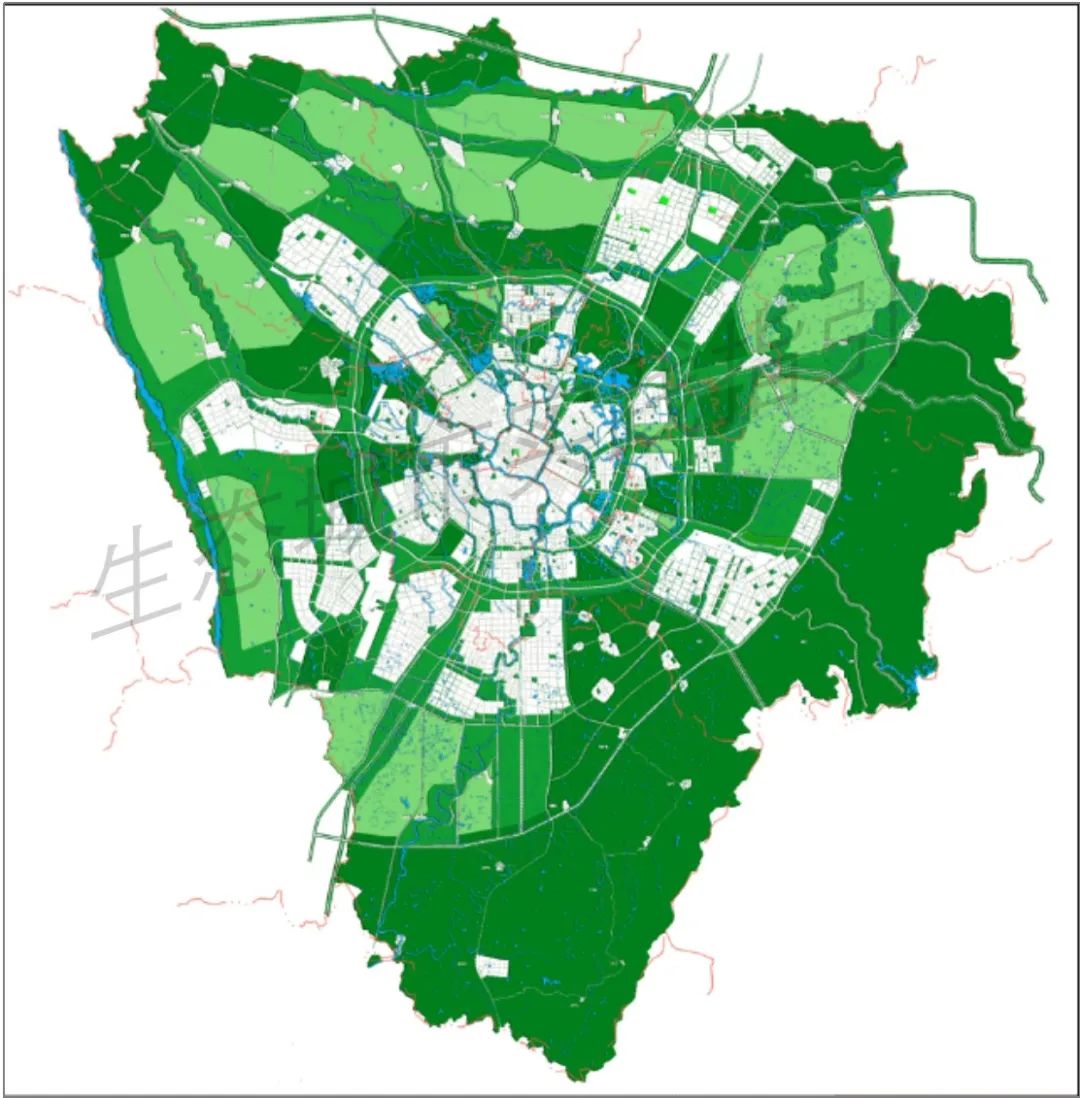

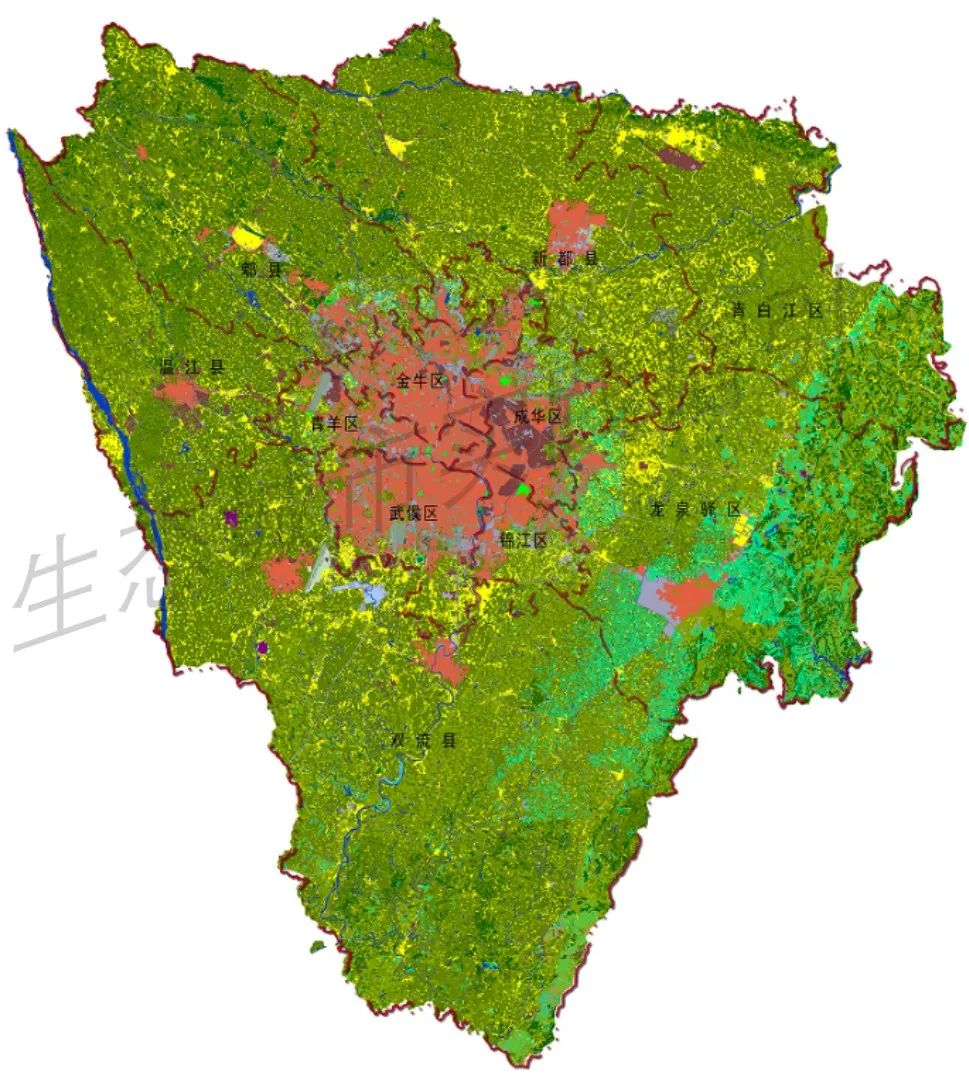

以成都市区3681km²为重点研究区域(图1)。规划主要针对以下问题:在城市化加速发展的进程中,成都市区土地利用结构不合理,城市呈现单中心圈层蔓延连片扩展的现象;城市空间发展与自然演进的时空过程出现失衡,与生态基底脱节错位;有价值的生态环境资源遭到破坏,自然生态空间严重破碎化,威胁生态安全;城乡发展脱节,“三农”问题突显,农村居民点散乱,农业生产低效,农村发展乏力,土地资源浪费;城市环境问题加剧,城市出现空气污染、噪声污染、水污染以及热岛效应等问题,生物多样性与景观多样性急剧下降,城市非建设用地与建设用地之间缺乏协调;生态空间功能不明确,导致该区域的生态系统服务难以支持成都安全健康的发展。

市域层次的规划策略:(1)建立以绿色空间网络为载体的区域生态环境支持系统,建立生态空间格局,构建基于灌区水系空间的绿色空间结构;(2)优化区域整体空间格局,引导城镇健康有序发展,优化确定城镇开发边界和建设用地规模;(3)保护关键性的生态廊道和斑块,形成区域绿色空间网络格局,优化并高效获取绿色空间的生态系统服务功能;(4)明确绿色空间网络的生态功能,控制和引导城镇建设空间的土地用途和开发强度,为合理利用土地资源提供依据;(5)促进区域城乡关系整体协调,引导大都市边缘区村镇社区的合理建设和农村经济的产业转型。

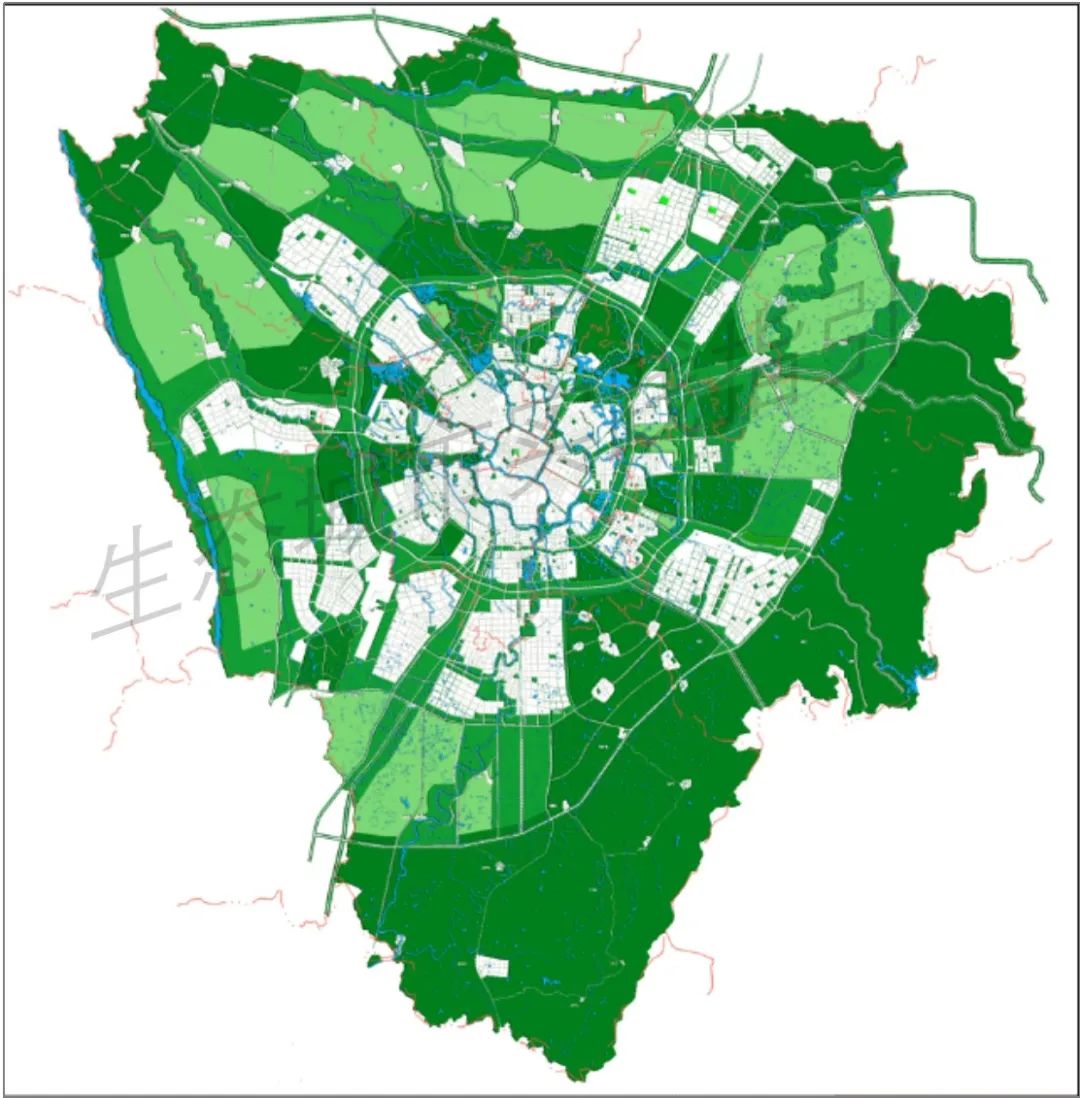

中心城区层次的规划策略:(1)根据绿色空间规划目标,选择中心城区绿色空间网络要素,连接城市绿色空间网络元素,构建中心城区绿色空间网络格局;(2)依托绿色空间确定中心城区组团式空间结构模式,引导城市空间拓展方向,高效利用土地资源,控制中心城区的无序蔓延;(3)依托城市绿色空间实现生态环境保护和雨洪管理路径,改善城市空气质量和降低热岛效应,营造城市特色空间;(4)协同匹配绿色空间的生态服务供应和城市社区的生态服务需求,为提升社区独特的环境品质和增强社区发展的适应性提供空间框架。

由纵横交错的生态廊道和生态功能单元有机构建起来的绿色空间网络体系,具有整体性和系统内部高度关联性。成都市区层次,生态功能单元较为均匀地分布在市区,特别是绕城高速以内,生态单元尽可能均匀布局,生态单元之间要有连接的廊道系统,生态廊道间隔距离保持在3~5km左右,共同构成绿色空间网络结构体系。自然保护功能的区域、带有自然原始特征的林地、生物多样性较高的湿地以及一些历史文化遗迹区域成“斑块”状散布在市区;与地表水有密切关系的区域、与成都市城市通风有密切关系的区域,成“廊道”状态贯穿成都市区,其中跟灌区水系一致的水系廊道为西北至东南走向,跟主导风向一致的通风廊道为东北至西南走向。总的来说,形成绿隔环绕、绿楔入城、绿廊交织的“两环八斑十三廊”的成都市绿色空间布局结构(图2,图3)。

图2 成都市域绿色空间网络布局结构

图3 成都中心城区绿色空间网络布局结构

图3 成都中心城区绿色空间网络布局结构

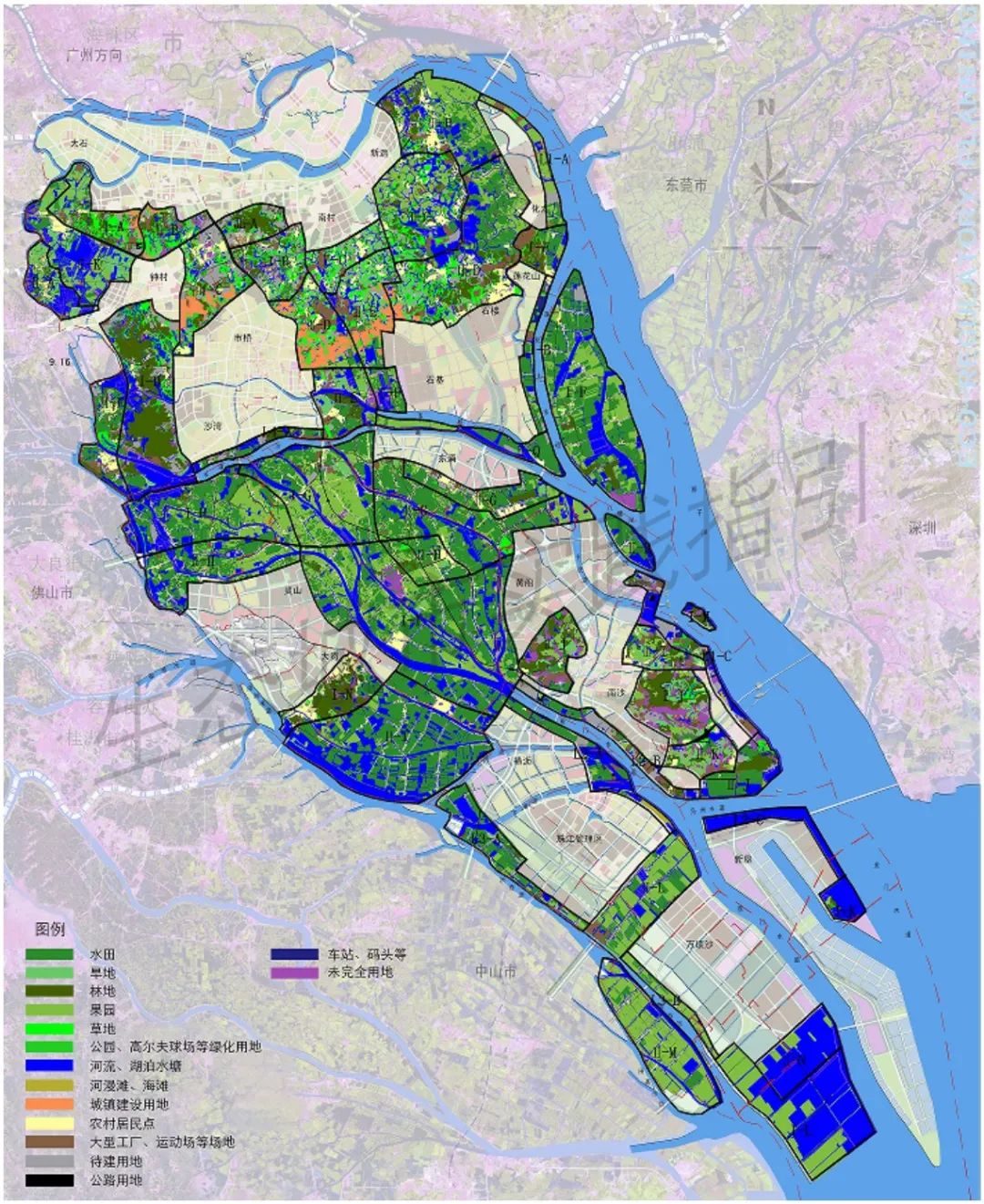

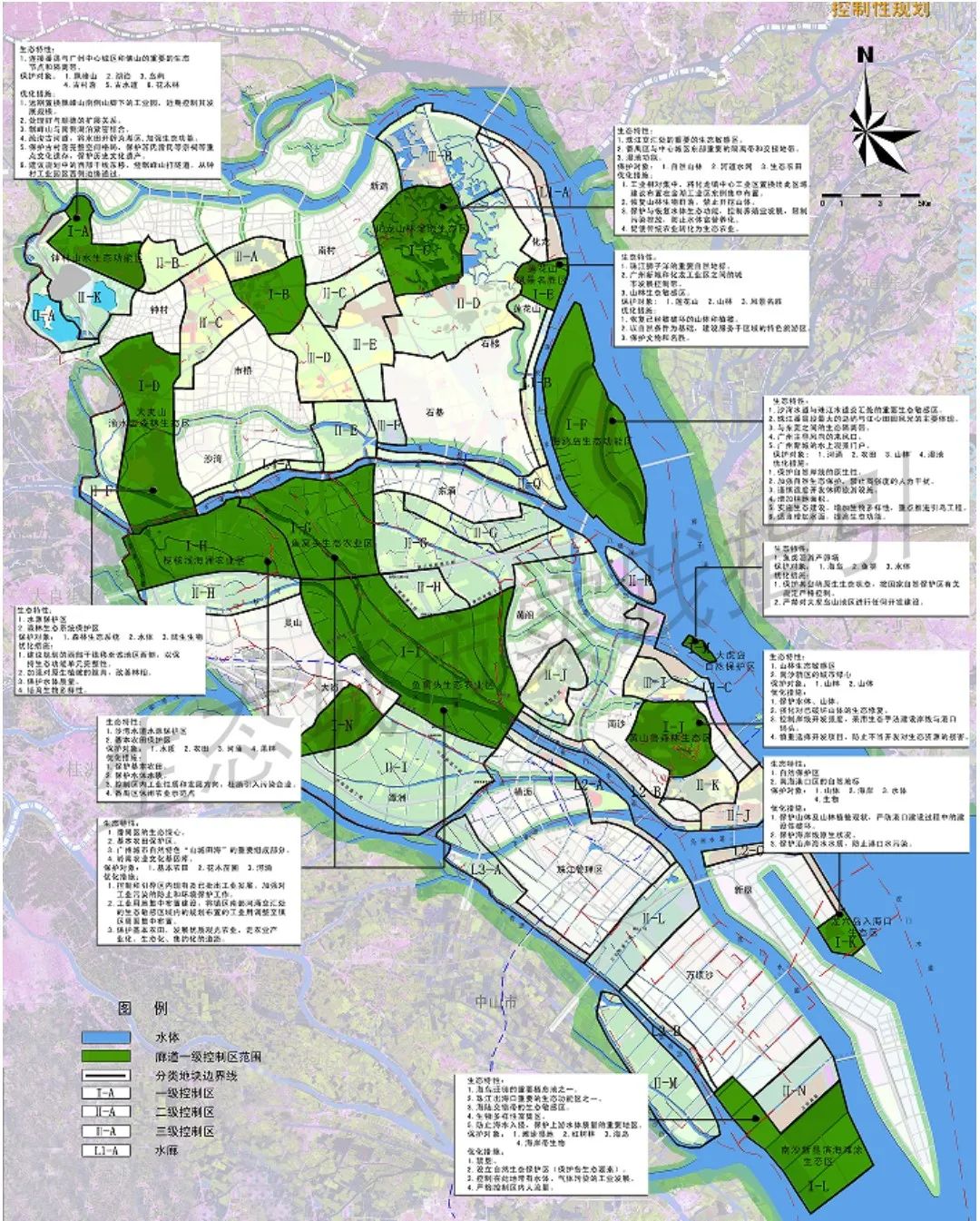

2 广州番禺片区绿色空间网络规划实践

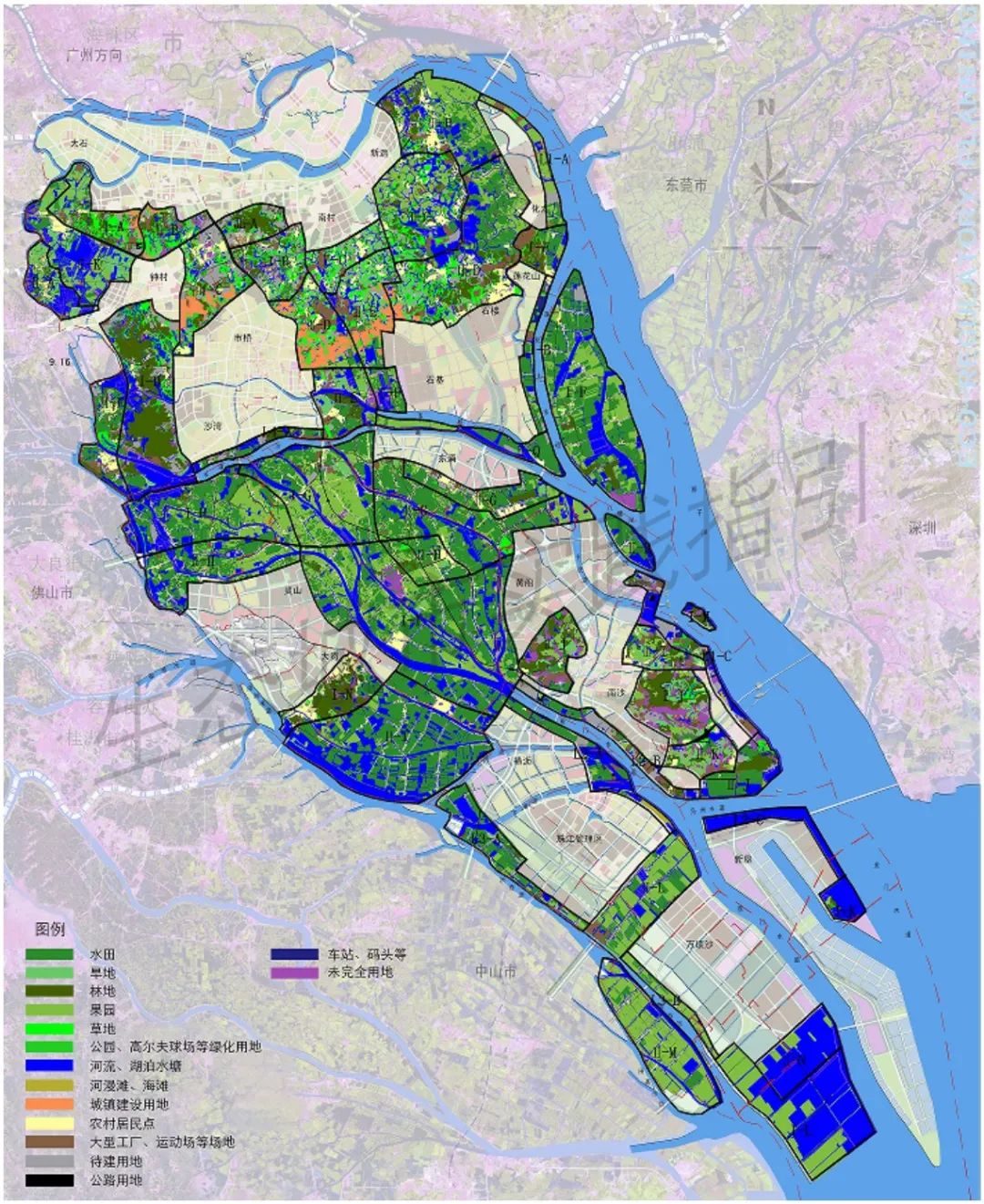

番禺片区规划面积为450km²,位于广州中心区的边缘,不合理的开发在一些环境敏感地段已经造成了严重的损害,一些重要的生态服务功能已经开始退化。针对上述问题,确定广州番禺片区生态廊道网络规划目标:对番禺片区生态廊道用地实施有效的控制管理,保护廊道内具有特殊价值的生态敏感地,维护区域生态安全格局与生态平衡要求;合理利用土地资源,控制廊道内建设区土地使用性质与建设强度;优化城市空间格局和用地布局,规避城市建成区域的无序发展和恶性扩张所造成的生态损失和土地浪费;促进区域内城乡关系的整体协调,维持区域范围内城市生态系统和其他生态系统的相对完整性;推进以城市物质空间为依托的社会、经济、文化等子系统的协调发展,增强城市内在活力和发展潜能。

从四个层次明确广州番禺片区生态廊道网络的生态定位。(1)第一层次:保护番禺片区内的生态敏感区域、自然特性明显区域和物种富集区域,作为城市区域中必不可少的组成部分;尽量维持番禺地区的自然山水形态、界定自然地域界线,形成丰富的大地景观层面,营造区域特色风貌。(2)第二层次:以生态廊道结构引导优化广州城市空间发展形态,通过对番禺片区生态用地的具体控制,形成一直贯通到广州大城市中心区的生态廊道系统(由山脉、水体、森林、农田、公园、郊野、湿地等自然保护区和大型生态性用地有机构成),合理建构大广州城市生态空间格局,防止各个组团之间任意蔓延摊“大饼式”无序发展的必要屏障——保证大广州整体空间布局的有机完整性。(3)第三层次:通过生态廊道规划控制和引导,以线、面生态的保护与优化,带动整个省域的生态环境质量总体优化,增强广东省在全国的生态环境竞争力。加强地域范围内城乡生态系统以及生物保护体系的内在有机联系,以生态为基础,整体协调社会、经济、环境、文化各方面的发展,达成区域、城乡发展的整体协调,维持区域范围内的生态完整性。(4)第四层次:番禺区在整个珠江三角洲处于核心的位置。为了维持更大区域范围内的生态平衡,应建立广州、深圳、珠海、佛山、中山和香港、澳门城市连绵区的生态安全格局,构筑珠江三角洲区域“三纵三横”的生态大廊道,番禺区正处于这一“生态大廊道”的核心区域,对这些区域的控制将直接关系到大区域的整体生态格局和未来该区域的生态安全。

结合番禺地区自然条件和环境现况,生态空间格局采用集中与分散相结合的“斑块一廊道”开放性网络型生态空间结构模式。以核心自然斑块为基础、以结构性廊道为依托,通过“斑块—廊道”的枝状分形深入城市建成区。番禺片区生态廊道网络的基本格局确定为:以本区范围内空间相对完整、生态服务功能较强的自然或半自然生态功能单元为基础,自然山系、基本农田、水系和城市绿廊为依托,按照“斑块一廊道”基本模式建构开放性绿色空间网络结构。将生态要素融入城市空间体系,最大限度地延伸廊道区的生态服务功能。根据生态廊道内关键生态过程的差异性,将生态廊道类型分为生物廊道、水系廊道、通风廊道、景观廊道四种类型。

番禺片区生态廊道网络构建方法和规划布局:(1)确定区域生态廊道网络要素,主要包括鸟类自然保护区、沿海滩涂湿地保护区、自然原始特征的山丘林地区(如湖滨湿地、河滨湿地、滩涂湿地)、自然景观区与文化景观区(如具有历史人文特征的古村落文化区)、优质水田、地表水源涵养区、洪水海潮威胁区域等(图4);(2)采用“斑块—廊道”相结合方法构建区域生态廊道网络结构,划定14个重要的复合性生态功能区“斑块”(由7类城市生态功能单元组合形成)和5条重要的“构性廊道”(不同的廊道和斑块往往包含这7种生态功能的某几类单元,形成三横三纵的空间形态);(3)将区域生态廊道网络斑块划分核心保护区、生态缓冲区、建设协调区三级功能区,并提出相应的规定性指标、指导性指标和建设导引;(4)根据禺片区生态廊道网络规划目标,确定生态廊道网络的生态服务功能,优化调整生态廊道网络的土地利用类型(图5)。UPI

图4 广州番禺片区绿色空间网络布局结构

图4 广州番禺片区绿色空间网络布局结构

图5 广州番禺片区绿色空间控制分区及规划导引

作者:颜文涛,博士,同济大学建筑与城市规划学院教授,同济大学生态智慧与城乡生态实践研究中心副主任;国际生态智慧学社理事,中国科学技术协会低碳智慧城市专业委员会主任,中国城市科学研究会生态城市研究专业委员会委员,中国自然资源学会国土空间规划研究专业委员会委员,中国水利学会城市水利专业委员会委员

专栏文章

01 生态城市实践动态

02 生态实践的逻辑

03 生态城市指标及实施途径

04 生态城市指标及实施途径案例①重庆悦来生态城

05 生态城市指标及实施途径案例②乐山生态城市实践

06 生物多样性保护的城市实践

07 生物多样性保护实践案例①新加坡生物多样性保护实践

08 生物多样性保护实践案例②墨尔本生物多样性保护实践

09 响应气候变化的城市实践

11 响应气候变化的城市实践案例②荷兰应对洪水的韧性实践探索

12 城市水系统的一体化管理

13 城市水系统一体化管理实践案例——上海黄浦江两岸生态修复实践

16 提升能效的城市空间发展实践案例②瑞典斯德哥尔摩市哈马比社区、印度斋浦尔马辛德拉世界城市

17 绿色基础设施的规划实践

编辑、排版 | 顾春雪

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 · 专栏 | 生态城市(18)绿色基础设施的规划实践案例①成都和广州绿色空间规划实践

图3 成都中心城区绿色空间网络布局结构

图3 成都中心城区绿色空间网络布局结构 图4 广州番禺片区绿色空间网络布局结构

图4 广州番禺片区绿色空间网络布局结构

规划问道

规划问道