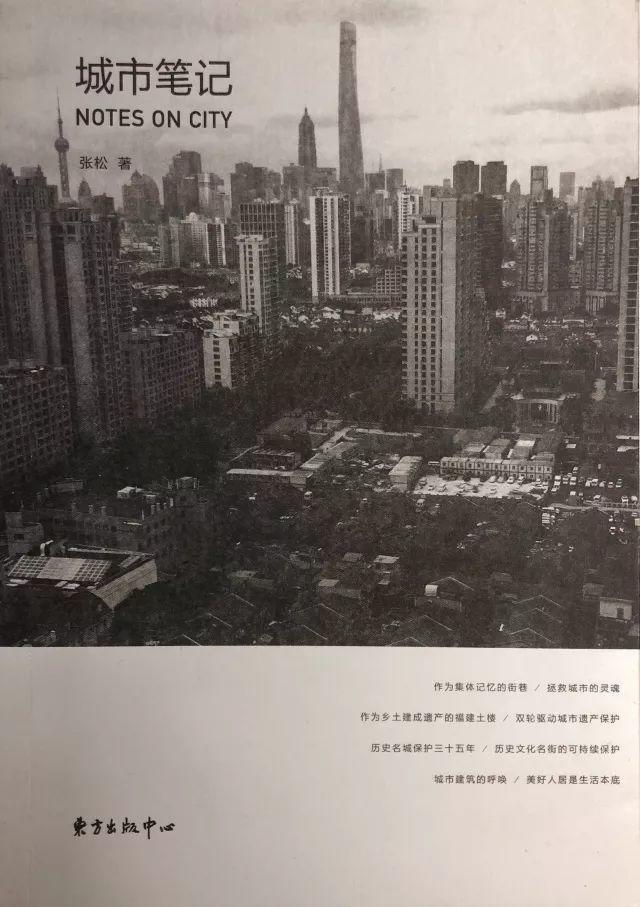

城市笔记

作者:

张松

简介

《城市笔记》是同济大学建筑与城市规划学院张松教授最新出版的关于城市规划的文化随笔集,是他作为一名城市规划师,近年来关于城市问题、城市文化和城市遗产保护等方面的点滴思考,也是他对对中国城市保护、城市规划进行持续研究后的感悟。

收集在《城市笔记》中的文章,大多发表在《中国文化报》、《中国文物报》、《文汇报》、《东方早报》、《南方都市报》、《南都周刊》、《T+城市》等文化和都市类报刊杂志上,少数几篇刊登于《人民日报》、《光明日报》等时政报纸,以及《城市规划学刊》、《时代建筑》、《社会科学报》等学术期刊,非常荣幸的是,其中也有二篇文章首发于本微信公众号。

张松教授在参与大量保护规划设计实践的基础上,以城市历史文化遗产为核心,来阐述城市规划设计和遗产保护利用的意义,以敏锐之眼,观城市之魂。这对于了解历史城市的发展,认识城市规划和城市保护的重要性很有帮助。全书分为“城市记忆”、“城市遗产”、“城市保护”、“城市更新”、“城市觉醒”五大篇章,以独特而犀利的视角,循序渐进的探讨了现代人颇为关注的城市话题。书中有不少思考,对于城市规划设计、文化遗产保护等专业领域会产生积极的影响,可作为城市管理、城市规划决策者的案头参考。

在此附上同济大学孙施文教授为《城市笔记》所写的图书推荐。

张松老师是我的同事,见面倒是经常,但专业上的相互交流并不多,相互调侃、玩笑的机会还比较多些。读过他写的一些书和文章,但肯定不算多,很多书和文章也就是瞄过一眼,毕竟专业兴趣点不相同,知道个动态也就算是了解了。

最近,张老师将这几年发表在各种报刊的文章结集出版,名之为《城市笔记》,在将新书赠我时还郑重其事地将我拍的一张校园景色的照片用钢笔速写画在了扉页上(图1),笔触甚是老到,之前我还真未见过张老师的画呢。

图1 张松老师给孙施文老师的赠书扉页上画的同济校园速写(右图为原照片)

张老师长年专注于历史遗产保护,历史见多了难免带上一丝老气和厚重,所以差不多同龄的老师们常呼之为“松叔”,年轻老师称“松爷”的也不少,其实张老师真并没有那么老。张老师继承了同济规划专家,尤其是历史保护方向的前辈们所具有强烈的现实批判精神的传统,估计加上文青和愤青的本底,又勤奋多产,除了学术期刊,在时政类的报刊上也常能见到他针砭时弊的言说,从而将这种传统进一步地发扬光大了。这本小册子可以说就是一个明证。

当然,张老师仍然保持着教师和学者的循循善诱、谆谆教诲的风范,锋芒不露,在讲道理的叙述中娓娓道来,却又是绵里藏针,用规章、法条、经典文献、名人名言以及红头文件、领导讲话等在言辞上被大家都认为已经是“普遍共识”的内容,来与一些历史保护中出现的不适宜和破坏现象的并列,从而暴露出这之间的反差;而有关上海里弄住宅的文章则将所说和所做之间存在的对立直接书录在案。有时候一言不发地将它们并列着,让读者自己去体会;有时候则是冷不防地来一句判断——“这是错误的认识”“这是极不科学的盲目认识”等,颇有惊世一拍的力度。

这次在拿到书后,我在非常短的时间内把整本《城市笔记》认真地看完了,显然不是来看张老师拍的,而是其在序言和目录中提到的“公共历史”“集体记忆”“日常生活”“生活方式”等等,这些都是近年来国际城市规划研究领域的热门话题,同时也非常契合2018年中国城市规划年会的主题(张老师是该主题策划人员之一)。通观全书,尽管全书所举的案例或者说所探讨的核心领域仍然是历史遗产保护,但在这样的视角下所讨论的,就不仅仅是为什么要保护历史遗产和怎么保护的问题了,更多是透过这样的内容在探讨什么是“好的城市”、城市政府以及规划在营造这样的“好的城市”中的职责了。

正是基于这样的概念和思想基础,张老师不仅关注所谓有保护身份的历史遗产(如列入文保单位、列入保护街区),更多的是对普遍存在却没有所谓的保护身份的历史遗产的保护,并且将之放在创造美好城市生活、营造美丽城乡的认识框架之中。张老师提出,现在法律法规强制性规定编制历史遗产保护规划,恰恰在许多人的意识中将历史遗产保护变成了一项负面的和消极的行为,甚至由此而对没有保护身份的文化遗产的保护造成了更大的冲击。这种反省性和自我批判的论调,由张老师这样的历史保护规划的专家说出来,是颇有力道的。

张老师平时言语的诙谐也同样反映在文字中,所以书中讲了许多原理、常识,但并不枯燥,有些说得还挺好玩的,时不时地还玩些文字游戏的花招,比如“城市美”“陈世美”,“曾是美”“程式美”之类的,也是够绝的。

书中颇多引经据典的文字,运用得甚是恰当,但看完后我自己估摸了一下,这些引文在篇幅上该有百分之十甚或更多吧,由此可见张老师的学识、涉猎和关注范围的广度。但这种写法却让读者产生了一些疏离感,颇有点“我不和你们争了,你们去和这些典章、名人争吧”的架势,伴随而来的是一副抽身跳离而出的样子。这也挺像张老师平时洒脱的做派,但是读者呢?读者将何处安身呢?回头一想,张老师的这些文章大多发表在一些时政报刊上,也许当领导的,是该好好学习和反思反思的。

孙施文

文化城市

文化城市