祁红是享誉中外的中国功夫茶,它与印度大吉岭红茶、斯里兰卡乌沃茶并称世界三大高山红茶,祁红赢得“茶中英豪”美称。民国4年(1915)获巴拿马万国博览会的金质奖章。

然而你们知道吗?“祁红”的发源地,并非徽州的祁门,而是至德县(今东至)的尧渡街。

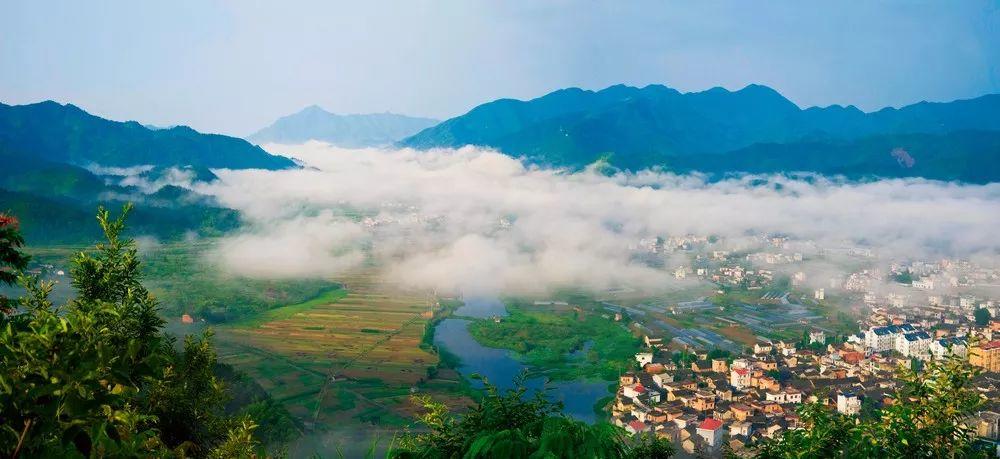

至德县是安徽省已撤销的一个县,至德相传舜帝躬耕于斯,尧帝千里访贤而渡溪,至德县城故名“尧渡”,因此自古便被誉为“尧舜之乡”。

1959年5月15日,撤销东流县、至德县,以原两县所辖区域合并设立东至县。

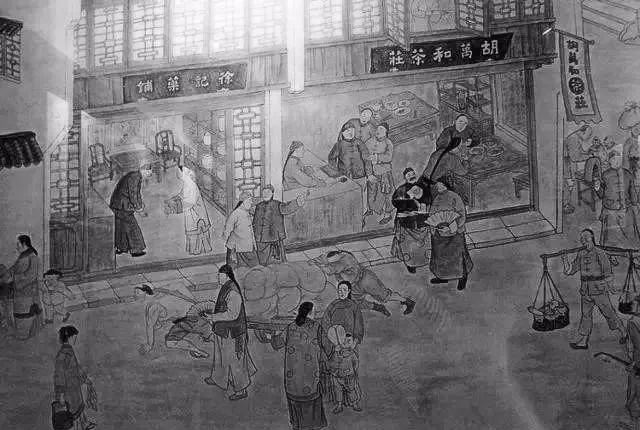

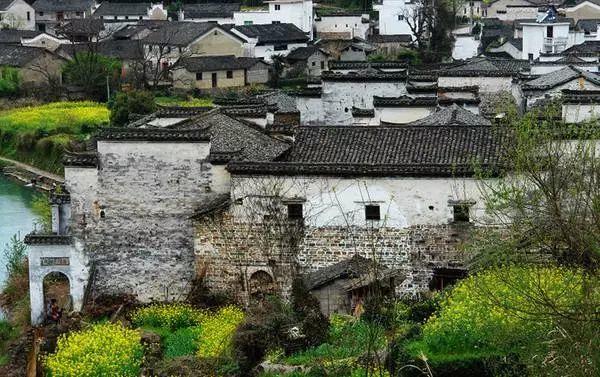

尧渡老街依河而建,古时尧渡河直通长江,击攘桥下设有商埠码头,临水的每家每户房屋后墙下留有系船的船桩和埠头。清末民初,尧渡街发展成为上至河路村下至击攘桥,分上中下街,长约 1.5公里,开有300多家店铺,建有1000多幢房屋,且大多是马头墙、鱼悬梁,前开店后住房,一进几深带天井的徽派建筑。

其时市面繁荣,人流较多,成了至德全境的茶叶药材山货的集散中心,旧城南半里,有绣花楼24间,丹阳、寻阳、鄱阳等地商贾经常来此置办酒会,故有“江南茶饭、建德先知”的谚语广为流传。

古时的尧渡老街,不仅是个物流集散地,而且还是“祁红”茶叶和芜湖铁画发源地。

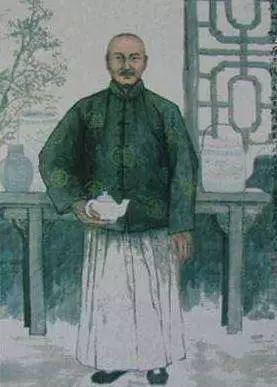

1875年的春天,一位身着传统长袍马甲的英俊中年人,带着仆从,挑着行李,来到了至德县(今东至)的尧渡街。这是进入故乡安徽皖南的第一个县城。他却并未直接归乡,而是在靠近击壤桥边的下街头,租了一幢两进三开间的老派民居,开起了茶庄。

他,就是黟县立川村人余干臣。

近乡情更怯,华发莫说愁。这一路归来的心情并非一般的不轻松。在此之前,用我们现在的话讲,这位老兄已经在福州府当基层公务员当了有七八年了。

余干臣,又名昌恺(1850—1920),原是福建崇安县令。他在福建为官期间,尽职尽责,秉公办事,而且亲民爱民。他经常深入茶区考察“闽红”的生产情况,甚至不顾官体,不耻下问,与茶农一起采茶、制茶。几年一过,不仅官当得好,而且对 “闽红”的制作技艺,了然于胸。

天有不测风云,人有旦夕祸福。1874年五月,日本侵略台湾,清廷派沈葆桢前往谈判,余干臣作为随行官员被安排一起前往。但恰在此时,余老兄收到安徽老家来信母亲去世。

余是个对母亲极孝顺的人,而且按清廷规定余干臣必须丁忧回乡守孝三年,但是天朝历来的忠孝不能两全的信仰使得这位老兄居然压下丁忧不奏请有关部门,忍痛随军去了台湾。至年底日本退出台湾,余才返回福建,却不料遭遇了嫉妒的同仁将其举报陷害。

因为按清朝规定,父母亡而隐瞒不报丁忧的官员,必革职。这对于刚过而立之年的他,这无疑是个致命的打击。身为黟城的名门望族子弟,他感到莫大的耻辱。

子曾经曰过“福兮祸之所伏,祸兮福之所倚”。余老兄遭人陷害被迫革职这样传奇的倒霉事儿,却成全了茶叶的一桩传奇美事儿。

回到家乡,他沮丧苦闷,闭门不出。忽一天,他在翻阅宋代诗人梅尧臣的诗文时,偶然看到了一篇《南有嘉茗赋》的佳文。他诵读再三,惊叹不已。他想:至德真是个人杰地灵的好地方,我现在还年富力强,何不去至德发展茶叶事业呢?

余干臣说干就干,到了至德尧渡街,一边做生意,一边了解至德县的茶叶生产历史。据唐代杨华撰写的《膳夫经年录》记载,开元年间至德已植茶,植茶历史已愈千年。不过以前都是生产绿茶。咸丰、同治年间,由于“千两朱兰茶”内外销受阻,至德茶农开始招来粤商部分改制红茶,就近销往当时中国最热闹的红茶中心市场——汉口。可是福建的“闽红”,还没有人尝试生产过。

于是,他吩咐仆人,打扫一间干净的房间,摆上制茶工具,准备试制红茶新品种。他先是收购洪方、官港的红毛茶进行加工,后又收购湿坯,进行生产。余干臣先按照传统方法进行操作,后来又吸收了福建小种红茶制造中的“熏焙”做法,将原来的“晒干”改为“烘干”。

这个改革是革命性的,使东至红茶,从此跻身世界高香茶之列。他制作出来的新红茶,品质优良,色泽乌润,条索紧细,锋稍秀丽,汤色叶底红亮,香气清鲜持久,滋味醇和浑厚。

当第一批红茶制出时,那股从未品尝过的奇异的甘醇和甜香,从内心震撼了这个见多识广的官员。不久,他悄悄派得力的学徒送了一批红茶到福州熟悉的茶行买办处,果然不出所料,他的茶叶同样震撼了那些行家,他得到了高出许多的回报。

余干臣仿照“闽红”,制作功夫红茶成功的消息,一时传遍尧渡街的大街小巷,传遍了至德全县,各路茶商纷至沓来,自此尧渡街茶商云集,热闹异常。人们尊称余干臣为“红茶之父”。

“情虽不厌住不得,薄暮归来车马疲”,余老兄搞出了红茶,心中自然是大为畅快,不过他依然谨记自己是因丁忧之过回乡的游子,家中的老父也还在期盼着儿子。

1876年,在对尧渡街茶庄稍做安顿之后他又出发了,从尧渡街经葛公、洪方沿着古徽道往回走。陪同他回乡并兼任向导的还有尧渡街茶庄的学徒洪方仁和刘春。此时的余干臣记起了福建茶商用赚取的利润不断再投入发展茶叶生产的做法,他不再是一个保守的传统徽商,他也希望他所掌握的红茶技艺也能造福于更多的桑梓故里。

当他走到毗邻的祁门县闪里之时,看到当地优越的生产条件和众多的农人在忙于茶事之时,他又禁不住停下了脚步。按照在至德尧渡街的经验,他同样做出了香高味醇、乌润紧秀的红茶,这让他倍感振奋,索性一不做二不休,在离闪里不远的历口镇又设了一个分茶庄,迅速加大了产量和红茶的推广。

得益于历口和闪离的土质优良,空气湿润,云雾笼罩,山花多,花叶上熏染了一种天然的果香、兰花香,制作出来的功夫红茶,带有或清鲜持久或爽滑醇厚且似花似果似蜜的独特的“祁门香”。为了统一口径,后来余干臣将他各个茶庄所制的功夫红茶(含尧渡街红茶庄),统一命名为“祁门红功夫茶”,简称“祁红”。

而更为重要的是,他原来在福州茶行买办的朋友,为了抢先独占这个新颖的红茶品种,悄然把出口口岸从福州北移到了上海,这样不仅短期内可以避免同行的抢购竞争,而且比起福州来,使得从祁门的出口运输不管是陆路还是水路都来得更加便捷。

如同一个开拓者,余干臣从山野间探寻出优雅的祁门红茶,荫庇故乡的水土和万世子孙。他的回乡之路成为一条探索和创造之路,为后人留下了一条幽香甜醇、绝世无双的传奇之路。

而据说,创造了如此美好祁红的余干臣,除了保持对茶的热爱之外,却心如止水,长久不能排遣对母亲过世的歉疚,晚年选择了在九华山出家遁世。

1875,红茶从这里转身。奇人传奇故事,成就传世好茶。

附录:《东至县志》余干臣词条

余干臣,约道光三十年到民国9年(1850-1920),黟县人。从小读书,后为官吏。光绪元年(1875)余被罢官,从福建回乡经商,目睹红茶畅销多利,遂到产茶区至德县(今东至)尧渡街设红茶庄,仿闽红试制工夫红茶成功。他仿制的工夫红茶质优味醇,色泽乌润,条索紧细,锋杪秀丽,汤色叶底红亮,香气清鲜持久。为扩大生产,余又在祁门县闪里开办红茶分庄,因之,所制红茶(含尧渡街红茶庄)统称“祁红”。

本图文由皖南派整理发布,版权归原作者所有,特此致谢中国知网、今日东至、里墨、王庆云先生!

文化城市

文化城市