乾隆时期“新样文殊”图像的传播与嬗变

(下)

陈 捷 张 昕

故宫博物院院刊 2018年第2期

3. 文殊图像的摹写与嬗变

通过梳理十余年间的文殊像仿建活动,可见一个颇为有趣的图像摹写与传播过程。其中的文殊手印诠释、汉藏仪轨交融等现象,生动展现了彼时宫廷造像的形象生成过程。

3.1. 手印的诠释与继承

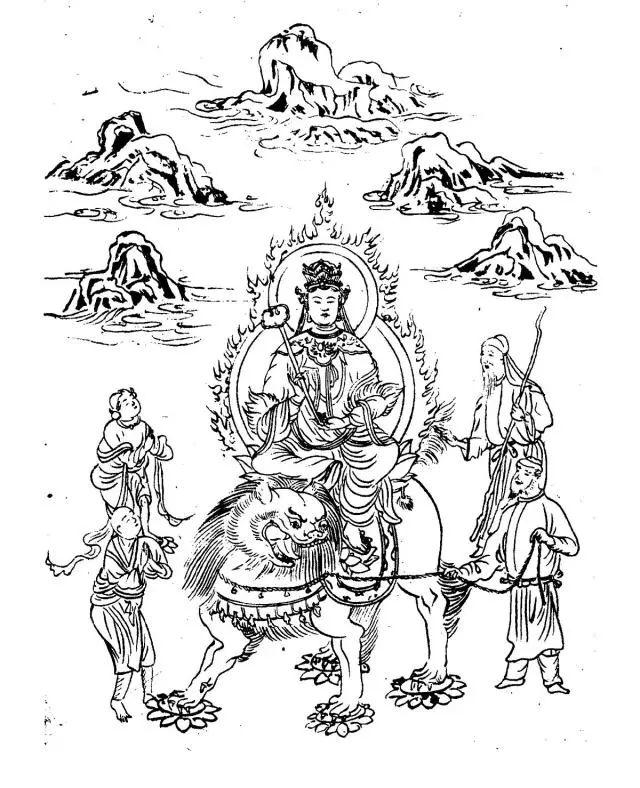

丁氏两图虽均源自五台山文殊,但主尊姿态差异颇多。甲图文殊右手上扬于身侧、手掌外翻施无畏印;左手扶于左膝之上。乙图文殊的手势则颇令人费解,右手不似无畏印或说法印,左手亦非禅定印或与愿印。然而对比各时期五台山文殊像便会发现,旧照中文殊之姿态与乙图相似,修缮后的文殊手中则增加了一柄如意(图04)。此时反观乙图便会豁然开朗,其手势并非手印,实为持物之姿。

图10/京都醍醐寺藏文殊像 镰仓时代

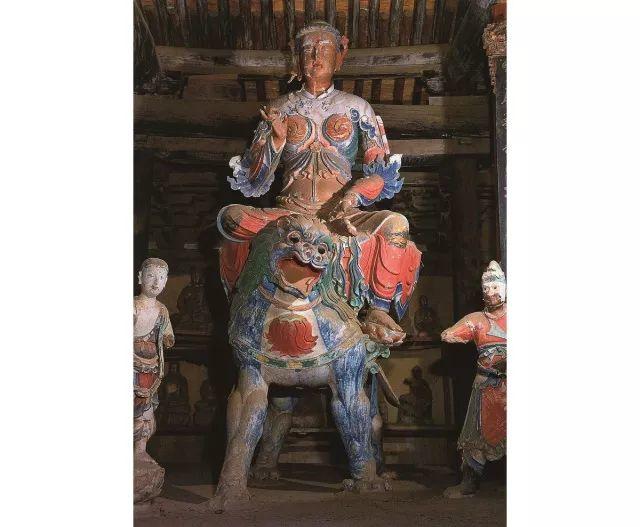

参考历代文献与实物可知,半跏趺坐、手持如意的文殊形象自晚唐以来便流行于中国北方地区,典型者如敦煌莫高窟第220窟的“新样大圣文殊师利菩萨”。此类形象源自唐代五台山地区的“五台山化现图”,日本京都醍醐寺藏镰仓时代的一幅新样文殊像即被称为“五台山文殊”(图10)。目前五台山周边仍留有“新样文殊”造像,如五台山佛光寺东大殿晚唐文殊像(图11)、佛光寺文殊殿元代文殊像以及原平慧济寺大佛殿元代文殊像等(图12)。五台山殊像寺文殊像为明弘治九年(1496)所作,同属“新样文殊”范畴,此类文殊手中的如意乃单独制作,一旦失落便会双手空悬,慧济寺文殊像即为一例。

图11/五台山佛光寺东大殿晚唐文殊像 笔者摄影

图12/原平慧济寺大佛殿元代文殊像

清初五台山诸寺历劫后大都荒败不已,殊像寺至康熙时期方得到全面修缮。由丁氏两图可知,二十六年弘历朝台时,五台山文殊仍是两手空悬。据此推测,甲图文殊所持无畏印恐为弘历自行解读的结果。弘历对“新样文殊”形象应不甚了解,将之描绘为常见的无畏印,最终也为甲图所继承。丁氏自创之乙图则较为写实,恰当表现出文殊双手空悬的姿态,并未予以曲解。

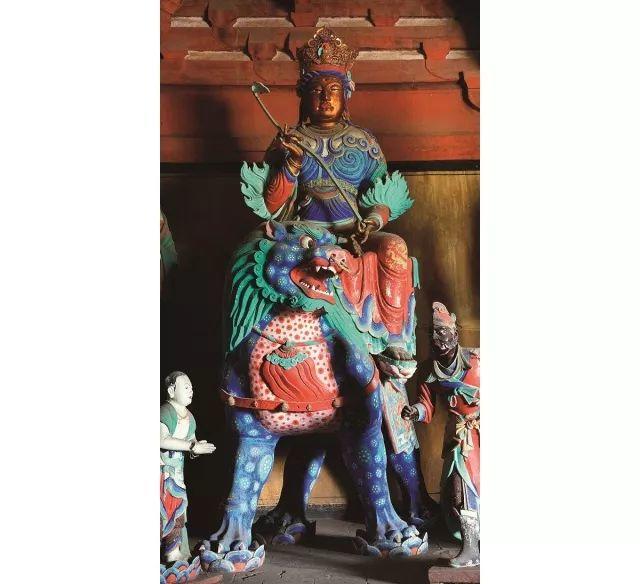

通观系列造像可知,乾隆帝的解读亦被继承下来。依《成府村志》记载,正觉寺文殊手中并无持物,承德殊像寺旧照中,文殊亦两手空悬。承德文殊右手的姿态颇为特殊,手置于胸前,近于乙图,但手掌趋于垂直,接近甲图之无畏印,显然已非“新样文殊”所固有的持物状。这种融合丁氏甲、乙两图的手势,尚待进一步探究。

3.2. 汉藏造像仪轨的融合

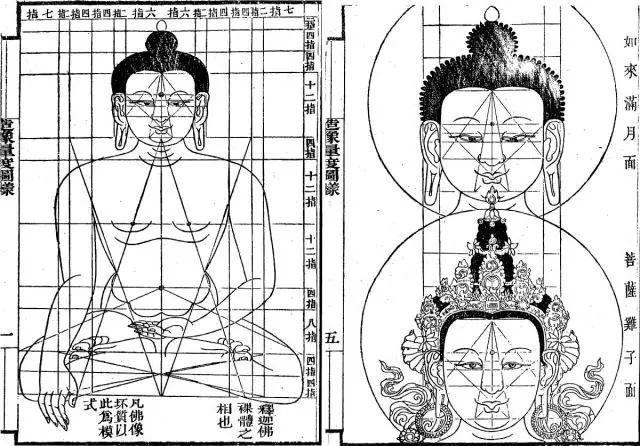

丁氏两图均摹自五台山文殊,但考诸造像仪轨,可见五台山文殊遵循了较为典型的汉传仪轨,而丁氏两图明显受到藏传仪轨的影响,承德文殊则兼而有之。首先是造型比例,根据《造像量度经》及清代工程做法的记载,面部长度与身体总高的比例关系是造像量度中的核心要素。五台山及承德文殊此比例约为1:5,属汉地传统做法。丁氏两图中文殊的比例则近于1:6,符合《造像量度经》中藏式做法的规定。

其次就造像特征而言,在面部造型上,甲图意在写仿乾隆,较为消瘦。乙图及五台山文殊面部呈卵圆形,符合菩萨“鸡子面”的常规做法(图13)。承德文殊面部则较为方正,介于菩萨“鸡子面”与佛像“满月面”之间,五官呈典型的康乾时期宫廷造像风格:额部平坦、面颊丰满、鼻部呈较短的三角锥形。在肢体表现上,丁氏两图均腰细肩广,与五台山文殊腰部粗壮、与肩同宽的做法形成鲜明对比,承德文殊仍介于二者之间。

图13/藏式造像量度图样

最后就服饰特征而言,乙图与五台山、承德文殊非常接近,衣饰繁复、包裹严密,仅手足外露,呈典型的汉式特征。承德文殊承袭了乙图五佛冠的造型特征,而未取同期宫廷造像流行的卵形冠叶之五叶冠。然而,其耳后飘带大体遵循了宫廷造像的通行做法,与五台山文殊及乙图差异显著。甲图文殊则上身裸露、仅着披肩,其钏镯璎珞齐备,下身着短裙,虽然披肩颇具汉式特征,但整体看来更多地受到藏式做法影响。

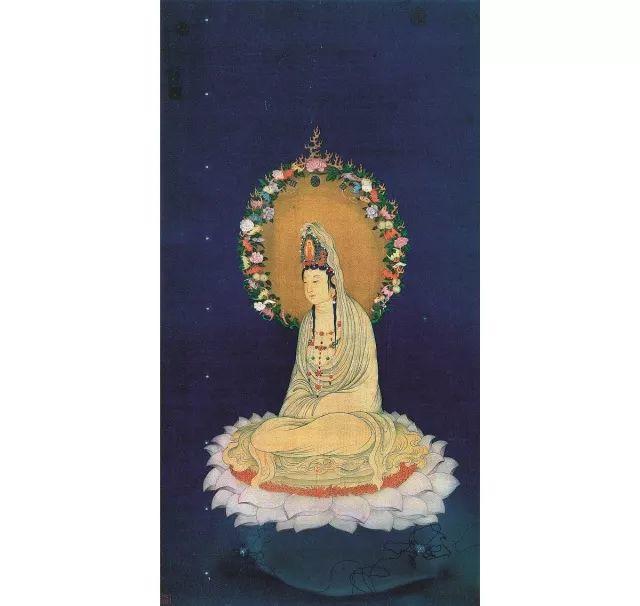

丁氏画作并未完全忠实于原物,而大量使用藏传仪轨的原因,首先是受帝王喜好的影响。三世章嘉对乾隆帝影响深远,以《造像量度经》为代表的藏式仪轨必然会对内廷画师的风格技法产生影响。除甲乙两图外,在《莲座文殊像》和《莲座大士像》中,菩萨面部与身高之比均近于1:6(图14)。在汉式衣着造型的背后,同样遵循了藏式比例关系。此外,据如意馆档案记载,绘制御用佛像时,还有先由喇嘛起稿,继而由画师加工完成的做法。虽然本文所论及的文殊像未见此种记载,但亦可能是出现藏式比例关系的原因。

图14/清丁观鹏《莲座大士像》 故宫博物院藏

其次,如前所述,丁氏甲图的藏式衣饰当与乾隆手稿密切相关。此外,甲乙两图的视角明显不同,甲图视角较低,导致主尊被青狮遮挡、画面效果欠佳,这一问题应同样源自御制手稿,也真实反映了现场的正常视觉感受。乙图视角则明显高于甲图,充分凸显了主尊文殊,应是丁氏自行调整后的结果。

3.3. 交叉互借的环形传播路径

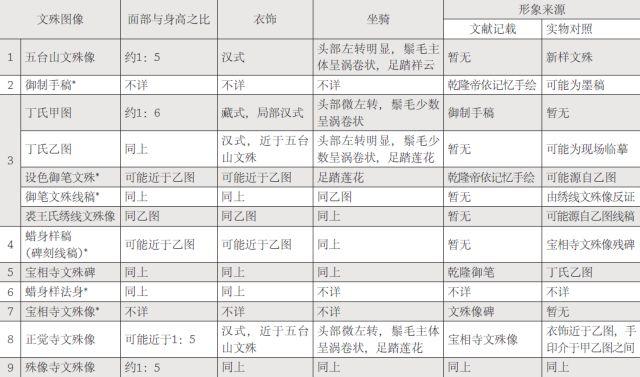

乾隆时期新样文殊图像的传播过程至少可以分为九个阶段,图像风格在历次摹写与仿建中并不统一,绝非简单的模仿与承袭(表01)。最为有趣的是,源自汉式五台山文殊,但颇具藏式特征的丁氏两图,最终又催生出整体复归汉式的正觉、殊像两寺文殊,仿佛形成了一个环形的传播路径。

表01/五台山至承德的文殊图像传播历程(标 * 号者无实物)

在传播过程中,造像比例的变化尤其值得关注。承德文殊主要依据汉式比例塑造,源自宝相寺文殊像。那么丁氏两图的藏式比例关系,何时、又为何回归了汉式?考虑到平面绘画与立体造像之间技术特征及匠作系统的差异,比例的变化可能源自造像蜡模制作阶段。立体造像彼时属于佛作系统,其内泥木造像匠师多来自民间,可能沿用了其习见的汉式比例。同时,亦不能排除匠师亲赴五台山,实地绘制图样或小稿的可能。

在细节上,诸寺造像往往融合了丁氏两图和五台山文殊的各类做法,呈现出交叉互借的特征。除前述手印的差异外,菩萨衣饰亦颇为典型。此外,诸如青狮头部姿态、鬃毛表达方法、颈部饰物等细部做法亦是如此。据此似可推测,彼时佛作匠师在蜡模制作阶段,可能以乙图或五台山文殊实物作为基本参照对象,同时亦局部参考了甲图,并加入部分全新细节,最终完成了作品。

4. 结语:权力、信仰与图像传播

宋元以降,汉地文殊与观音信仰此消彼长,新样文殊的影响力也日渐式微。由此,乾隆朝相关图像的骤然复兴和远距传播便显得不同寻常。究其原因,帝王喜好只是表征,其背后则凸显出政治需求与藏传佛教的双重影响,体现了政权、皇权与宗教信仰的平衡互动关系。这种关系在弘历对甲乙两图的取舍中表现得尤为明显。三位一体的身份塑造体现了乾隆帝以文殊化身、转轮圣王形象出现,在宗教领域再现大一统帝国的意愿。然而从现存实物来看,虽然甲图竭力予以神化,但弘历显然无意以自身形象取代文殊菩萨,其最终选择供奉的对象仍源于五台山文殊。

乾隆帝始终在追求佛教中的“不着于相”,为此还特命丁氏绘《洗象图》,以自身入画,以示扫相。但恰如其于完成御笔文殊像时的感慨:“须弥枣叶,无异无同,吾于此未免着相矣”,可见其依旧非常在意文殊的具体形象。据此而论,弘历之所以选取乙图作为造像蓝本,根本原因当在于此为五台山文殊之“真容”。同时,作为一名信徒,人神之别恐怕仍是其心中难以逾越的界限。作为供个人赏玩的《洗象图》,弘历可以将自身轻松代入。但以其本人形象替代五台山文殊,与诸佛同堂受祭,就远非前者那样简单了。

丁氏两图是乾隆朝“新样文殊”图像传播的中枢环节。在以其为核心的一系列文殊图像的摹写、仿建过程中,各类细节的转译、重塑与互借,生动体现出藏传佛教对帝室信仰及其审美观念的引导和渗透,以及对宫廷造像和绘画的深入影响。同时,亦呈现出不同民族文化、宗教文化以及匠作群体间的交流和互动。然而如前所述,环形的传播途径表明藏传佛教的影响绝非单向和线性的。汉式的最终回归,无疑反映出宗教仪轨-帝王喜好-造型设计-造像实践各环节间的复杂性与交互性。同时,造像细部特征交叉互借的现象亦需进一步探讨。

附记:本文缘于清华大学郭黛姮先生所嘱,对正觉寺文殊像的考证。在写作过程中,得益于北京建工建筑设计研究院熊炜先生提供的宝相寺文殊像残碑照片,中央美术学院邵彦教授对旧宣纸概念的提示,以及山西省佛教协会及五台山佛教协会副秘书长刘天铨先生、殊像寺住持释果祥法师、故宫博物院古建部研究员杨红女士对调研的大力协助,于此谨表谢意。

本文系国家自然科学基金资助项目(项目批准号:51008004)成果之一

全文完,图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

陈捷,中央美术学院人文学院文化遗产学系系主任、副教授;张昕,北京工业大学北京市历史建筑保护工程技术研究中心副教授。

相关链接:

美术遗产

文化城市

文化城市