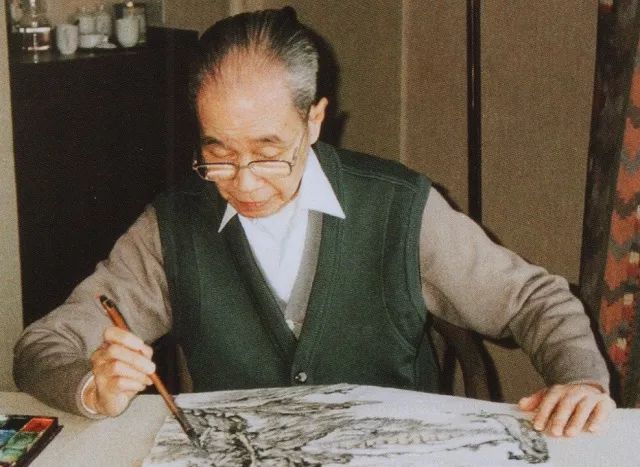

1996年,徐邦达先生在比利时作画。

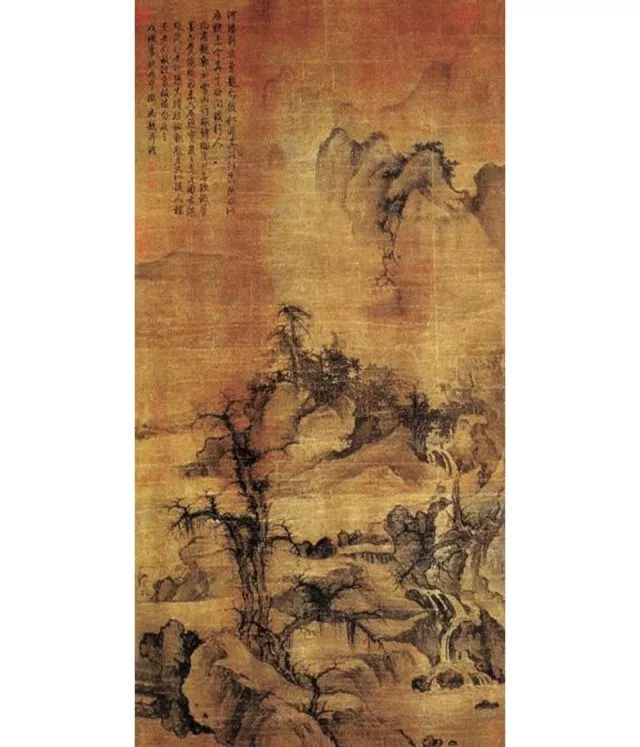

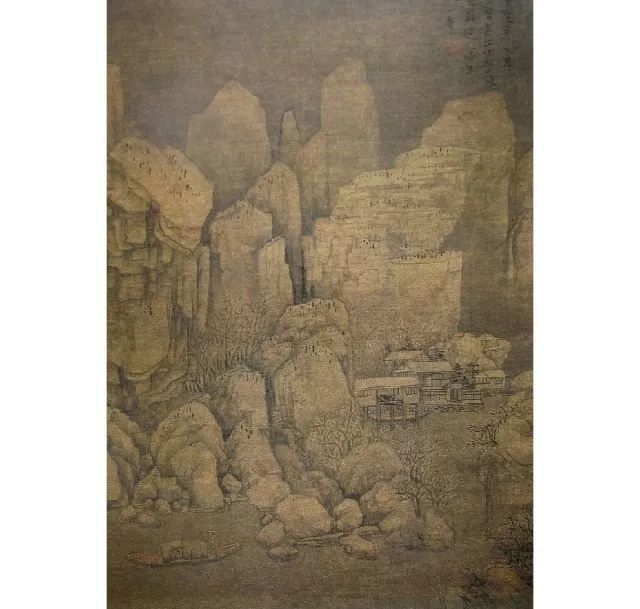

徐邦达先生是古代书画鉴定的集大成者,他不仅仅是辨伪识真、慧眼独具的大鉴定家,而且是将古今鉴定的经验上升到理论层面的学者。作为鉴定家,人们了解的较多,如先生上世纪五十年代初便在保定莲池书院发现了郭熙的《窠石平远图》轴,七十年代末八十年代初,相继在青岛市博物馆发现了怀素《食鱼帖》唐摹本,云南省博物馆的参考品中发现了郭熙的《溪山访友图》,同时还有黄公望的《剡溪访戴图》,在山西文物商店发现了王渊的《桃竹锦鸡图》等等众多国宝级名作,而作为古书画鉴定的学者型专家,以其丰富全面和系统的专业著作,获得了鉴定界泰斗,学派宗师的评价。

宋 郭熙 溪山访友图 绢本水墨 云南省博物馆

古书画鉴定,在过去没有这个专业,也没有这个学科,因为在古代它是官绅士大夫的雅好,是文人的清玩。如苏东坡所说,“君子可以寓意于物,而不可以留意于物”。比较专于此道的,是喜爱文物的达官们的帮闲文人,如韩侂胄的门客向若水、贾似道的门客廖莹中等,当然,也有如米芾、柯九思等做过书画学博士、鉴书博士的,但任职时间极短,终归不是专业。而过去的书画商店也要搞书画鉴定,但那是生意,主要靠经验。真正有这一专业,应当说是有了现代意义的博物馆事业之后。从这一点上看,徐先生在国家文物局和故宫博物院从事如此长期的专业工作,加上他先天的优越条件、几十年的不懈勤奋努力,终于造就了他成为古书画研究鉴定的集大成者。

元 黄公望 剡溪访戴图 云南省博物馆

能成为古今书画研究鉴定的集大成者,还需要主客观方面的若干必备条件。简单地说,应当有以下几条:第一,要热爱书画,最好是能写能画,这样才能更好地了解书画家的笔性特点、艺术风格。第二,要能看到非常多的古书画,唯此,才能掌握鉴定的标准。不识真,何以辨伪?第三,要有个人的天赋条件,这既包括对书画艺术的感悟能力,又要具备非常好的记忆力和综合分析能力。第四,要有深厚的文史知识功底,研究任何门类的中国古代文化,没有中国历史、文学的基础都是不行的。第五,有名师指导。第六,要有专门的工作环境。除此之外,更不可或缺的,就是对古今鉴定成就的继承、总结、创新和发展。这里,我没有贬低其他任何鉴定家的意思,因为用上述六条衡量,有的先生虽然在学养、天赋、眼力、国学功底方面也都属最上乘者,如徐先生极为佩服推崇的启功先生,他在很多鉴定方面都有独到的成就,是他人难以企及的,但启先生自己也说,他在书画鉴定方面并不能全力以赴,等于玩票。当年全国书画鉴定小组的成员中还有其他类似的先生,如傅熹年先生。他们是没有时间条件去做这种全面系统的、纲目齐备的、集大成的研究的。在这个问题上,人们可以从鉴定专家们发表的著作加以印证。其实,张珩先生如果天假年寿,倒是完全可能成为这方面的另一位集大成者的。只要看看葱玉先生的《木雁斋书画鉴赏笔记》就可以了解,那其实就是他“过眼录”的初稿。但张葱玉先生小徐先生三岁,却比徐先生早逝世四十八年,近半个世纪。这期间,葱玉先生比徐先生少了两个大量阅看古书画的机会,一是“文革”造成的大量私人收藏品涌现;二是改革开放,铁幕打开,台北故宫博物院、世界各地博物馆的藏品,人们有机会看到实物或清晰的影像资料。特别是文物拍卖在国内的展开,国内外大量古书画涌现。这个时限问题,是人的年寿造成的,没有办法。另外就是鉴定本身的深入问题,张先生去世后,在徐先生和启功先生的鉴定方法中,大量利用文史知识,如避讳等,张先生则几乎没有。徐先生当年悼葱玉先生诗有“清河谱录未盈帙,后死何人续阿章”,即指这个工作要有人继续,这种舍我其谁的历史责任感,只有徐先生能承担并出色的完成。相较于别人以听课记录整理的张珩的《怎样鉴定古书画》,虽涉及到鉴定问题的大部分原则,但实际上是很简略的。而徐先生的《古书画鉴定概论》其条理清晰,纲目完备,是一本完整的学术著作。过眼录之丰富就不用讲了,而《古书画伪讹考辨》则是专门考辨真伪,订正讹谬的专著,创古今论书画之绝无,从目录上看是四百二十六件,但这之中既有数件并考者,更有若干册页,因此数目当远不止这些。以之相较,张先生的书只能称之为古书画鉴赏笔记,可证葱玉先生自己也知道是有待于进一步完善的。如果《古书画过眼要录》与《木雁斋书画鉴赏笔记》有相类的话,那么《古书画伪讹考辨》则是徐先生的全新创造和发展。所以能称为古书画研究鉴定的集大成者只能是徐邦达先生。下面结合上述六条,就我所知,介绍一些徐先生的治学情况。

1979年在杭州,中间为徐邦达先生,右侧为作者。

我自1978年拜徐先生为师,长年侍从先生鉴阅古书画,有时就聊到先生的早年经历。最详的一次是1979年冬,我随先生去天津看画讲学,为时半月。当时所住饭店并无电视,每晚除个别时间会见朋友外,先生主要是同我聊天。长夜深谈,我第一次深入了解先生的过去。先生五岁就读私塾,凡十五六年,曾数易馆师,经史子集了然于胸。有一次谈到读史书,先生回忆:十七岁那年,一个亲戚因修缮房屋,把一套《二十四史》暂存他家。上学背四书五经之类,有些历史背景搞不清楚,有这个机会,用了不到三年功夫,就把这套书浏览了一过。一些表志,当时没怎么认真看,纪传是看了的,这样脑子里就有了一个索引。以后工作遇到什么历史问题,就能想起相关的部分。年轻时的记忆力就是不一样!徐先生把古书画鉴定当作学问来做,将所谓眼学经验提升到学术研究的层面,是早年打下了深厚的国学功底的基础。

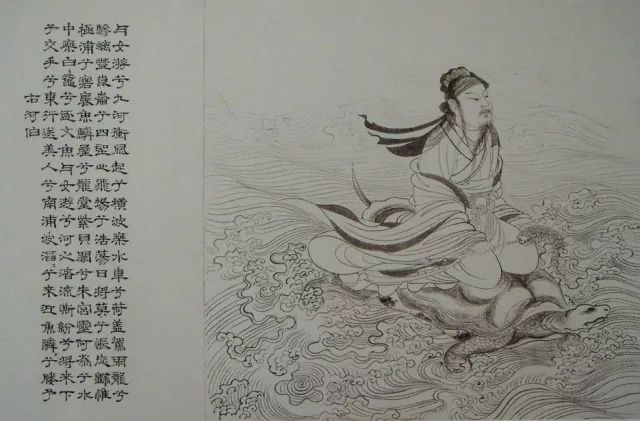

徐邦达 临李升画维摩说法图长卷

徐先生自幼热爱书画。临摹古画下了十年之功,可以达到乱真的程度,以今天可以看到先生临的李昇、张渥、王时敏、华喦等人的作品可作说明。先生早年曾为吴湖帆藏黄公望《水阁清幽图》补残缺部分(今藏南京博物院),几乎做到了天衣无缝。故宫藏恽南田《花卉》册,亦有一页是先生所补,可证先生是下过极大功夫的。问及先生,他说,“就是喜爱”。先生的父亲,用现在的时髦话说,是一位儒商,喜爱绘画,家富收藏。先生读书之余常常临仿,虽误了功课,受业师责打亦无悔改。初临主要是家中有的如吴谷祥、倪墨耕等,后因馆师钮仲莲先生的关系,得以拜识赵叔孺先生。赵先生通鉴赏,精篆刻,工书法,绘画兼善众科而尤以画马见长。先生由赵先生而宽广了眼界,扩大了交游,并开始注重研习书法。但由于喜欢四王,两三年后徐先生又拜师李醉石。李师长于四王,对奚冈画颇有偏爱,所以先生早年画亦有很清晰的奚铁生影响。因现在很多文章都将先生拜师的顺序说成先李后赵(因为赵先生名气比李先生大得多),最后是吴,所以略作说明。关于拜吴湖帆先生为师的问题,先生不止一次告诉我:“吴先生很喜欢我,他几次让王季迁劝我拜他为师。想想当时吴先生还是最懂鉴定的,交游也广,拜就拜了吧。”吴湖帆《丑簃日记》记,民国廿七年(1938年)六月二十六日,记徐先生喜爱黄公望《九峰雪霁图》,带照片给吴先生看,吴认为不真。但次年的三月廿七日,日记再次言及《九峰雪霁图》云:“虽不及两‘富春’,亦尚佳。”可称是徐先生对此图的鉴定意见,最终改变了吴湖帆的看法。1937年春教育部举办“第二届全国美展”,故宫南迁文物之外,拟征集私人收藏品入展,马衡、叶恭绰先后找吴湖帆商谈此事。叶恭绰尤其对征集的私家藏品的真伪优劣“深以无把握为虑,属余招人协助,乃约徐邦达、王季迁来助其事”。3月11日,南京派人商谈具体接收办法,吴又让“徐邦达为之助理”。王季迁愿同办此事,吴不许,并云:“季迁,余之弟子也;邦达,余之小友也。做公众事,当以公正出之。”可证先生是深得吴湖帆信任的。从吴湖帆先生题先生临李昇《维摩说法图》、张渥《九歌图》题跋(吴氏的《丑簃日记》1938年1月19—20日),吴先生对他的不同称谓可知,这个拜师,最初还是亦师亦友的。王季迁是吴先生门生,日记中的有关记述没有客气,但对徐先生,吴先生是器重而又客气的。王可以不经老师同意便将挂在墙上的王蒙画拿下借走。徐先生看一张画欲想再看都要询问吴先生可不可以。可证先生的恭谨,也可见其关系的微妙。又,凡见介绍先生临摹事,《日记》中多只言画而未及书法,但看看先生临的张渥《九歌图》就知道,先生对褚奂的隶书对题(《九歌》),也是临了的。先生早年题画,很多是魏晋小楷风格,同样有很深的功力。一些介绍先生的文章,言及先生绘画,都会说到1946年先生举办个人画展,但实际上在此十几年之前,先生每年都参加上海“中国画会”的画展,并受到名家的好评。启功先生曾告诉我说,1952年,他推荐徐先生到北大讲课,启先生亲自给徐先生写板书,同时去讲的还有张伯驹先生:“张先生的教材,打开包袱皮,是展子虔《游春图》、杜牧《张好好诗》!而贵老师带的是他自己的临摹仿古作品,有人物,也有山水,精极了!同样让人惊讶。贵老师天资、学力、功夫都很厉害。”

徐邦达 临张渥《九歌图》

那么,二十几岁便已成名,四十岁画艺正炉火纯青时,徐先生何以将画笔搁置了呢?有一次我问及先生,先生当时表情凝重地说:“一是我正式参加国家的工作,为国家鉴定收购古书画,当然要全力以赴。二是我的画风不合时宜。我还有另外的爱好,撰写我的古书画过目考。”随后先生笑了,说:“我还有其他本事为国家服务,为人民服务嘛!”有两件事可为此做注脚:1979年春,我的开蒙师李卿云先生为感谢徐先生把我调到故宫研究室工作,特意登门感谢。说到先生不画画之事,李先生说:“邦达先生,我知道你为什么不画了。因为你的画是传统的,不好插红旗、树烟筒、跑拖拉机!不做王晋卿、李龙眠了,你还可以做米襄阳、柯丹丘!”徐先生动容起身,长揖表示感谢,连声叹称相识太晚。第二件是1984年冬,应野平先生在深圳举办个人画展,同年11月25日,香港《大公报》刊出先生的祝贺文章,叙其几十年交谊。其中有这样一段:“五十年代初,我进入中央文物局,那时专爱古代书画的收集、鉴定工作,在绘画创作方面和上海的一些同道是渐渐地疏远,甚至很少问闻。有时在书刊中见到野平画的人物故事或描写工矿农业的工农形象,总觉得他为社会主义革命服务的勇气和热忱是值得钦佩的。但一方面,又觉得他基本上放弃了在二十年中间磨砺积聚所得的山水画创作技能,未免太可惜了。虽则有时这些画中也有些山水布景,可是熟悉的和生疏的杂糅,不能取得协调,从艺术创作方面来讲,不能说是取得成功。中间我偶然到上海去和他见面,我总不太和他多谈有关绘画创作方面的问题。因一,当时的绘画要作‘重大题材’论;第二,狭义的‘为政治服务’论的调子在艺术界嚣尘万丈,我虽则有我的看法,但当时反对是反对不掉的,我又何必白费口舌去自讨没趣呢?”改革开放之前,多少人被时光世故磨秃了棱角,被各种运动扭曲了性情人格。但徐先生至性过人,我行我素,不做违心事,不说违心话,时势不能改其操守,世故不能移其心志,其特立独行,并世又有几人呢!

1996年,徐邦达先生在故宫漱芳斋。

大家都知道,徐先生鉴定古书画是鉴、考结合。“考”就是学问,就是学术。不熟悉中国历代史实、不明了中国古代典章制度、不精通古文献者,是很难深入进去的。先生早年是画家,但先生亦用心于艺文鉴赏。他在临古的题跋中要讲被临画家的师承、风格、笔墨特点,对其所在时代的艺术地位也要进行评判。这方面先生是沿袭了宋元以来文人题跋书画的传统的。而他作画多有诗词题之,绘画是无声的诗词,诗词是意境的绘画。诗画融会贯通,有益彰并进的效果。先生的古诗词严守格律,包括平仄对仗,这是必须熟记众多典故才能为之的。而先生画跋评语皆作语体,精简自然,置于明清之际文人的画论画评中,可以说是几无破绽。不像今人仿古作文评书序,刻意之乎者也,几同《镜花缘》中君子国的酒保。

关于先生早年的书画鉴赏评论,由吴湖帆先生《丑簃日记》可知,徐先生早在1937年四五月间,对当时举办的第二次全国美展就作过《全美古画批评》一书,多数万言(吴湖帆《丑簃日记》1937年5月10日)。而从《日记》:“……蒋穀孙、徐邦达来长谈,邦达有全美展书画评,登在《上海报》,话至公平,攻击弱点亦颇有理。然当事者果难乎为情矣。”此书全文没有流传下来。但从先生1939年主编的《国光艺刊》所载的先生鉴赏考证的艺术评判《心远堂偶拾》,可见先生论述的精到。其评董其昌、王原祁曰:“董思翁心目中有劲敌二,书则赵松雪,画则文衡山,于题语、论列中时时可见之。故以疏秀避赵书之圆熟,以生拙矫文画之精能。王司农之拙奥生辣,亦只是力却耕烟工秀明丽耳,二家慧心妙用,知己知彼,故能度越时流,超越前辈也。”人们都知道徐先生有一名言:不懂得董其昌、王原祁,便是不懂得中国(山水)画。读此可知,早在三十岁前,先生对此就已有了精辟的阐述。倘若有用心于先生研究的同好,详尽地搜集徐先生的书画题跋,将会有助于更全面地认识先生对古书画的感悟、批评和研究的。

关于先生看画之多,这里不用多作介绍,因师友人脉关系,其年轻时江南藏家的书画,如吴兴张氏、庞氏,苏州顾氏、吴氏,以及上海藏家藏品,先生都曾寓目。这从先生主编的《国光艺刊》可见一斑。1933年,故宫南迁文物运至上海租界暂存,1934年应英国之邀,南迁文物将选出部分精品赴伦敦展出。先生同叶恭绰、赵叔孺、吴湖帆、庞莱臣、王季迁、陈定山等一起审查选择展品。很多人认为先生同王季迁是跟老师吴湖帆一起看的。实际上,二十四岁的徐邦达,当时同上述各位名家是一起被聘为审查委员的,有陈定山《春申旧闻》为证。先生告诉我,当时看到那么多故宫藏品,心里很高兴,很激动,但也很别扭,因为当时就发现,这批东西很多有真伪问题。我问,您当时是否想过要对南迁的故宫书画作一个真伪鉴定。先生说:“心动过,怎么做没想好。那时主要是搞创作,画画。当时上海有个绿漪画社,社址就在我家。”先生三十余岁已经当选为中国美术家协会理事。

先生第一次尝试写《过眼录》,是1937年7月,受叶恭绰、吴湖帆委托,写《上海文献展览会古书画提要目录》,可惜没有流传下来。真正做这个工作,则到了新中国成立以后。先生将古书画鉴定当作学问研究,从而将它提升到学术的层面,而且是一个完整的系统。早在1960年,先生编了《重订清故宫旧藏书画表》,这个表,凡先生过眼的清宫旧藏书画,其真伪都做了判断,并以符号标明。这是对二十六年前初看故宫书画时的宿愿的初步偿还。六十年代初,先生还依据各种著录书或目睹的实物中有作者生卒或作品年代的,编成《历代流传书画作品编年表》。此书分甲、乙两部,其目的,先生前言有所交待:甲部按作者创作纪年先后排列,“可以看出各个书画家生平创作活动的发展过程”;乙部按朝代年号干支排列,“可以看出各个时代美术创作的倾向”。二表为古书画研究鉴定者,从时间顺序上了解文献记载和实物存亡的方面,提供了较全面的资料讯息。

未完待续

相关链接:

美术遗产

专业学术资讯 优质阅读体验

文化城市

文化城市