一位很了解上海的外省人;一位坚持着眼于解决“眼前苟且”的实践者;一位能变废为宝、化腐朽为神奇的设计师;一位尊重土地与常民的务实建筑师……刘宇扬。看看这位一直在路上践行“持冷静的态度面对城市的发展力度”的知名建筑师与这座城市的一个个小故事。

著名建筑师 刘宇扬

城市的根基

我们探讨未来城市,应该先想想,我们的根基在哪里?建筑的根基是它所处的那块地以及它所服务的人。城市的根基也就是它的属地跟在这块属地上生活的人们。我选择用“土地与常民”作为分享的题目,主要想表达的是当我们在讨论、畅想未来城市的时候,离不开历史和当下,离不开城乡和农村,更离不开土地与常民。

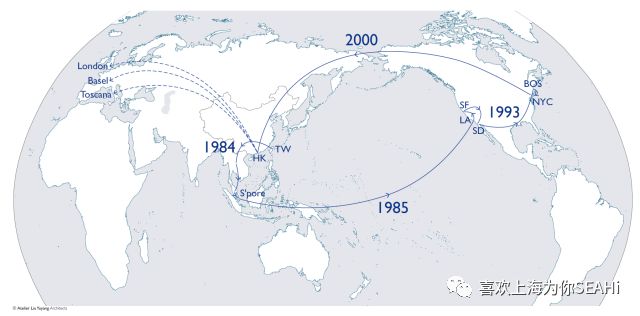

这是我的个人迁徙地图。城市起源来自人们的聚集跟迁徙。在历史上,有很长一段时间人的迁徙是被迫的,但当代,人们可以选择生活方式、文化追求,甚至精神状态,可以选择性的去他想到的城市居住。我生于台湾,15岁时跟随父母到新马泰住了一年,后来移民到美国。2000年,我选择离开纽约,到香港开始个人建筑和教学实践。2007年来到上海,开设了个人事务所。

史上存活最久的服务亭 刚到上海时,从珠三角到黑龙江,祖国大地一片火热的城市建设,我就写了一句话,作为事务所的理念简介“持冷静的态度面对城市的发展力度”。 我想专心、安静地好好做几栋房子,不希望被大的商业开发项目诱惑、裹挟,所以我想警惕我自己。但不久以后我发现,我多虑了,根本没有人来找我。2008年金融危机爆发,也没有项目。作为刚开创不到一年的年轻事务所,我只能从小项目开始做起。 左边的是上海人民公园里很重要的一个小房子,上海当代艺术馆,这是我搬来上海之前在香港就跟龚明光基金会合作的一个改造项目。而我真正在上海做的第一个项目是南京路步行街上的一系列亭子,每个4平米,总共12个,是尺度最小的城市建筑,可以服务街道。我最自豪的是这一系列的12个亭子,到现在还在南京路步行街上,应该是史上存活最久的服务亭。

有人说我运气不好,刚到上海就遇到金融危机,没有项目。但我觉得恰恰相反,上海提供了一个土壤,让年轻建筑师能有从中小项目开始实践的机会。那个时候有什么项目我都愿意接,更重要的是自己在不同项目上面对城市问题,能有所表达,有所实现。(上图)这是很简单的学校跟社区之间的一个连接桥,形成了一个非常安静、有一定优雅性的城市景观。它不是地标,所处位置也不是青浦最重要的地方,但对我个人而言,它能代表城市建筑甚至基础设施所能提供给城市的一种美好意象。

网红项目的诞生

这是一张很有名的文艺复兴末的地图,是一个意大利测绘师所作。这张地图表达的不仅是城市肌理的关系,而是通过空白跟图色的处理,表达税收跟非税收空间。空白的是大教堂、街道,还有万神殿里面的空间,是非税收空间,也是罗马市民都能进入的公共空间。这是从历史中发展出来的城市,在早年,城市是通过几何、测量来设计的。

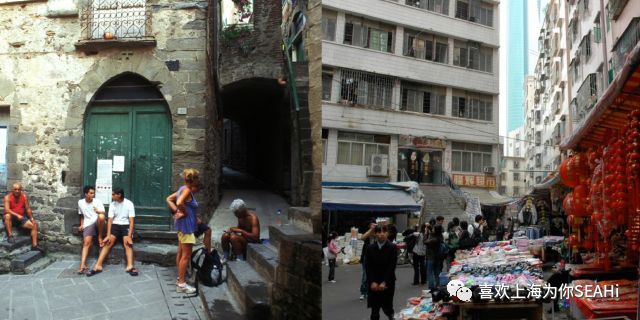

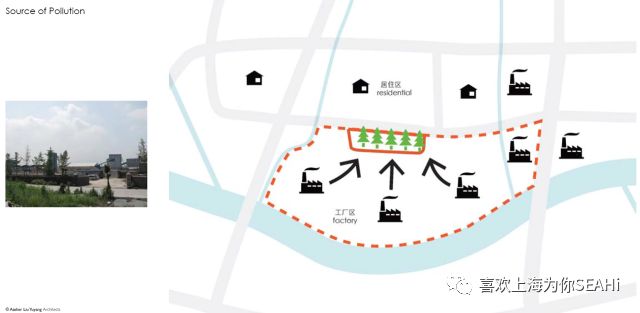

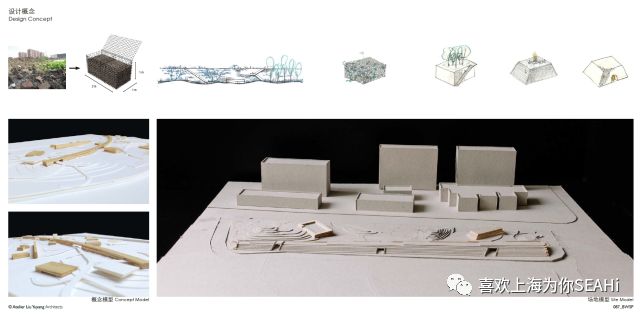

这两张照片都是2005年拍摄的,左边是意大利北部一个山城的场景;右边是深圳黄冈村一个城中村的场景,在这张图的深处是当时深圳第一高楼帝王大厦。这意味着过去的城市跟现代城市到底发生了什么转化,我们发现,不管是超高密度,还是高密度,都代表了中国很独特的土地二元政策所导致的现象。在全世界发展的语境里,这确实是非常独特的一种状态。 某天我看见有个乐队在街边即兴演奏,很多路人围观,我一下子回想到当年在欧洲、纽约旅行经常见到的熟悉的场景。在上海,我们也开始面对社区、城市的开放和包容。我们设想未来城市,更多需要设想我们身边的一些情景。 “滨江爱特公园”这个项目对我来说,意义不一样,它相对更“重”。当时周边小区的建设已经接近完成,从现场图看,彩色的楼是幼儿园,后面是幼儿园所服务的小区,前面是建筑废弃物的堆场,已经有若干年了。每天奶奶带着小朋友去幼儿园的路上,必须经过这个建筑垃圾堆场。在堆场南边,还有一个水泥厂,每天有很多搅拌车经过,造成很多污染和对当地居民的干扰。 我们必须很快速地做出一个设计来回应,我们希望用生态石笼的方式。首先土方不外移,留在现场以减少运输费用以及二次污染;其次我们把现场的废砖废瓦混凝土块打碎放到石笼里,就地消化、解决,把生态石笼堆砌为大地景观,让人跟它发生一种新的关系。这是一个低技但高效的方式,整个建造过程非常有意思,而且在一个相对迅速的时间内,整个场地就形成了一种自然的肌理以及强烈的几何关系。 这道墙长达200米,宽5米,高3米。南边的污染区跟北边居民区通过这道长墙和公园形成一个有效的隔断。建成后是一个开放型的公园。快完工还没有正式开放的时候,周边居民已经非常积极地参与到这个空间里。能设计城市的建筑空间、景观、构筑物是带给我最大满足感的一件事。 对未来城市的畅想 我个人看来,城市经过几千年的发展,从古典城市到现代主义的现代城市到二战后的紧凑、后现代城市,其实我们已经开始词穷。我们现在面临的是未来、智慧、AI,等等。但我们用什么方式描述未来城市?我提出了几个不成熟的想法。

-

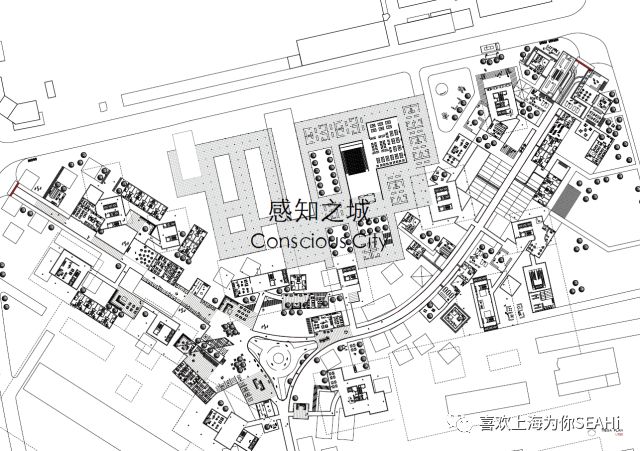

感知之城。如果我们说城市更像一个生命体。任何一个生命体,都有它的感知能力,我们如何理解一个城市的感知?

-

法则之城。城市进化过程中,法则一定是重要的,不可能是无序的。但我们如何探讨城市的法则?

-

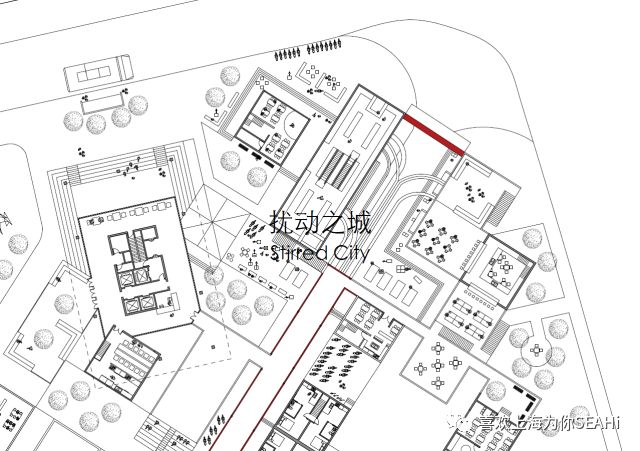

扰动之城。如何通过建筑空间规划甚至是事件,去扰动一些固化的城市空间或是僵化的体系?

-

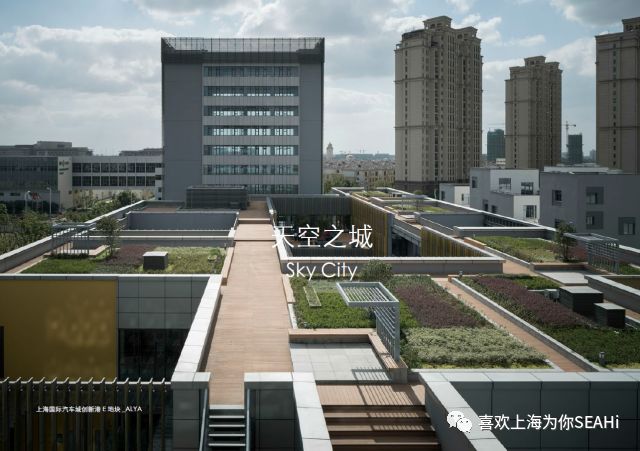

天空之城。这代表了我们的未来,向上发展,但如何向上发展?

-

起伏之城。不光是土地、地表或地形的起伏,更多是一种状态、信息流的起伏。

-

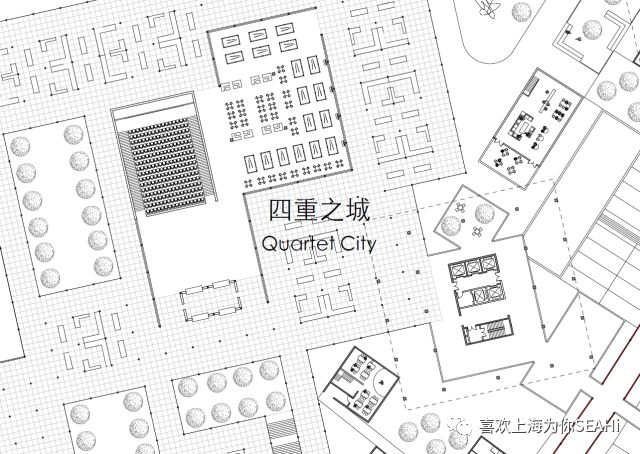

四重之城。音乐有不同的乐器、不同的表演,我们更愿意设想,城市也如同演奏一个曲目,有不同的层次、不同的互动。

-

表壳之城。我们面临了相当多的地下、地面空间的整合,为何不能把地下变成一种新的表壳,设想地球的第二层皮?

-

即兴之城。我个人非常喜欢一种即兴的状态,人在生活中,需要一定的即兴性,才可能产生未来的可能性。

卡尔维诺在《看不见的城市》中有一句话:你对一座城市感到愉悦的不是它的七个或七十个奇妙之处,而是它对你的问题所给出的答案。我们的问题来自城市,答案也来自城市。

今天有很多专家学者都在讲技术,建筑其实是相对落后的一个行业,但我不认为这是它的缺陷,这是它的本质。因为从有人开始,就需要空间,洞穴就是最早的建筑。它会进化,不断有新的形式产生,但最核心的,还是人对空间、对被呵护的需求。

以上内容根据嘉宾在SEA-Hi!论坛上的演讲整理。本文图片均来自刘宇扬先生的演讲PPT。

点击查看刘宇扬演讲集锦视频

点击图片,阅读城市设计原创文章 ▼

[城市设计]是由一批资深专家团队运营,可开展城市规划、城市设计、景观设计、旅游规划、公共艺术的投资咨询与综合发展。旨在以新型城镇化带动社会与经济,文化和生态的全面协调可持续发展。

业务洽询 张先生 / 17811898598

媒体合作 唐先生 / 18601077014

文化城市

文化城市