过去的这几天,网络被某件事搞得沸沸扬扬。本来不想蹭热点的,但这个事情的冲击确实很大。那个被清除出语文课本的周树人曾经说过,他向来是不惮以最大的恶意来揣测某些人的,但纵然他的想象力出类拔萃,还是根本无法预料到人们可能做出的恶。俺本来也算是个岁月静好BIAO,吃吃喝喝浑浑噩噩地混着日子,但也逐渐有了类似的感觉:这世间,还有什么恶是不可能的呢?所谓心有一念便有三千,甚至对传统村落保护发展的信念,也产生了一定的反思。

为什么要辛辛苦苦克服各种困难保护发展传统村落?一度在想象中认为,最有意义的一点是,因为传统村落是优秀传统文化的基因库啊!那些优秀的传统,比如敬天啊、爱人啊、道德啊,秩序啊,行善啊,积德啊……等等,也许能够作为当前某些社会病的一种积极的救赎,为新国民精神的养成,为乡村振兴,为美丽乡村建设指引文化方向、赋予文化动力、提供文化支撑、充实文化内涵……还有什么体现中国文化形象、增进中国人的文化认同、提升文化软实力、建设区别于西方的文明形态……这些更不着边际的提法……但是如果冷静下来,更理性、更实际地审视一下呢,这些想法过于理想化了罢?想到这里俺也有点理解了,为什么讲座时汇报什么文化价值啊什么的时候,大家就呵欠连连;说到规划怎么编才省事的时候呢,大家就稍微精神些。随着对现实的逐步了解,慢慢地,虽然内心挣扎非常不爽,现在却也不得不痛苦地承认:文化啊什么的,真的是太扯了。几次大言炎炎狂妄无知地奢谈什么传统村落的核心价值是文化价值的时候,没有挨上西红柿和鸡蛋,只能说明大家的自制力和教养实在都太好了。现实一点地分析,为什么传统村落的文化价值、文化救赎、文化复兴啥的,可能只是种幻想呢?都说要换位思考,那么暂时抛开一个传统村落爱好者的热忱,以一个外星观察者的角度来看看这个事情吧。

一呢,人性天生向善难,为恶易。要成为一个好人呢,那是负重爬坡,得是种种委屈自己、管教自己、折磨自己、摧残自己,不断地克制发自内心的恶,是为修行。这个过程千难万险,邪魔外道的诱惑太多,所以自古成道者寥寥。而要放纵人性中的恶念呢,那是顺水行舟,只要自然而然地就行了。在一个以吃穿山甲穿开司米挎LV包包为荣耀的时代里,优秀传统文化的教化作用,可能发挥吗?一百次行善积德的教导,也比不上一次为恶获利的诱惑。过去俺无知地、固执地认为,道德才是人类的最后一道防线,现在俺不得不认错,法律才是。十几年的文化熏陶,很可能在一块棒棒糖的诱惑面前秒崩。严峻的法律惩罚、讲台上老师的声嘶力竭尚且不能有效地教导人们弃恶扬善,更何况那些无言无声的传统村落呢?

二呢,教化只有全方位开展才能起作用。在过去愚昧落后的时代里呢,有个系统的文化体系激励人们弃恶从善。巷口写着“陇西世家”,不要作恶,否则愧对自己的姓氏;堂屋里头有天地君亲师,不要作恶,否则愧对天地亲师;游城隍搞得满城皆知:举头三尺有神明,人在做天在看,为恶也得有点底线;东岳庙的牛头马面油锅大锯渲染着地狱的恐怖,叫人莫要作恶……书里头讲的是善恶有报,戏台上演的是因果不爽……传统文化就这样无处不在润物无声地教诲着人们,积善之家有余庆,莫因善小而不为,莫因恶小而为之。可是现在呢,这样的文化氛围不存在了。也许娃娃在村里刚刚看完什么“二十四孝”的雕刻,小脑袋里正暗暗决心要成为一个敬老孝亲的人呢,出门就被假装倒地的老头讹上了,你叫这孩子怎么信善?传统村落中蕴藏的优秀文化的教化作用也许有,但那不过是一滴清水罢了,怎么奢望它能净化整座池塘呢?

三呢,文化并不是一种刚需。纵观人类历史,文化在任何时代都只是某些小众的喜好,更永恒普遍的需求只是面包和交配。无论通过什么手段,什么疫苗啊电信诈骗啊什么的,只要能搞到足够的钱,肚子吃得饱饱的,衣服穿得暖暖的,有对象可繁殖才是真正的刚需。过去大字不识一个的文盲活下来没有?活下来了。不会写诗会不会死?当然不会。拆了谭嗣同故居刨了那谁的祖坟有麻烦吗?没有麻烦。没有是非善恶观念有什么问题?没问题,反而更好,因为历史表明,有是非善恶观念的那些人往往活得更不愉快……因此,一个社会,只要有足够的食物、衣服,雌雄性别比例基本平衡就可以了。更何况,随着人类的进化,技术将逐渐取代人性、算法将决定一切,文化这种东西就更可有可无了。当电脑程序写出来的“诗”都比大部分诗人写的还要有诗意的时候,还需要文化干什么呢?

四呢,传统文化绝非不可或缺。以前我们可能把传统文化的作用过于高估了。随着社会的飞速发展、信息的无限交流,当我们逐渐老去后,新新人类很可能是全新的物种,他们也许更爱吃麦当劳而不是东坡肘子,用英语融入世界将获取更大的发展……莫名其妙的文言文除了用来折磨学生外有何现实意义?我们的幸福生活并不特别需要传统文化的滋养,而只需要钱的加持。更何况,生活那么大,文化那么丰富,传统文化很可能只是一种调料,而不可能成为主食。十四亿中国人中,有一个喜欢平沙落雁,就有两个喜欢勃拉姆斯,六个喜欢凤凰传奇,八个喜欢麻将(哦不对,这个倒是传统文化)……都过得很滋润啊;拆了老街盖成大厦,砍掉古树栽上草皮,推平祠堂建起公园,广场舞跳跳,彩票买买,不也获得感满满(除了一小撮狂热的保护主义者)?极端一点,就算中国人都彻底像米国人那样过日子,地球不也一样转动,太阳照常升起?如果肯面对现实,您倒可以思考一下:传统文化到底有什么用呢,除了让什么国学班赚点钱?

五呢,传统文化过于虚无。就算有人在意传统文化的传承,可文化这玩意儿实在太抽象了,也没什么抓手;而且对现在的年轻人及他们的后代来说,实在太遥远、太抽象啦,和现实生活有什么关系?所以就只好强迫小孩去装腔作势地读什么三字经弟子规,读得孩子们哭兮兮,能背出床前明月光的就奖励个披萨饼。运气好点的呢,把鸡汤搅拌在什么论语里面,倒也能名利双收,可您首先得有个名校教授头衔哇。至于传统村落呢,又不像论语、金瓶梅那么白纸黑字,里面有什么文化,要讲出来难得很。都知道传统村落是本书,但少有人真的去读这本厚重的书。这年头,卖书的总比写书的赚钱,所以读书的是蠢货,卖书的才是高人,保护传统文化什么的既没意义也不好干,把传统村落开发出来混俩钱到很实在。如果讲究点就蒙块“弘扬传统文化”的皮子,如果不讲究也没关系,反正只要能把游客哄来大宰特宰就能赚个盆满钵满,有钱送娃娃到国外去打疫苗喝无毒奶粉,不就得了?

七呢,传统文化逐渐失去了活性。文化是靠人来传承的,但人是会变的。非遗代表性项目、文化生态保护区、活态博物馆……搞了不少,成就斐然,但只不过稍稍延缓了文化活体的消失罢了,甚至在某种意义上,加速了文化的变异,您在什么寨、什么村看看那些表演完“原生态”歌舞,就换上西装牛仔裙开车回家的村民就会知道。只有某次在寨子里闲逛,偶然间“偷听”到他们在没有观众状态下的歌唱,我才感觉到其间的区别。更何况,我们正在努力促进他们改变、帮助他们改变,其中最重要的出发点,就是要让他们享受现代文明的成果,这是绝对正确、不容置疑的,否则将会被唾沫淹死。这样一来呢,要让传统文化的主人远离现代生活,是不道德的;可让他们接触现代生活呢,必然会导致文化传承的消失或者变异,这貌似是个两难的选择,但在目前看来,该选哪一个却是一目了然的。当人变了、生活方式变了,文化当然也变了。文化的消逝或者说变异,乃是历史的洪流、自然的天道,我们目前还能看到的些许传统,只不过是最后的挽歌罢了。

八呢,传统文化的变异是朝背离传统的方向。文化当然会演变,变也不是问题。问题在于,向哪个方向演变。如果能遵循原来的文化逻辑和精神内核衍化,那就是进步、就是发展,就是新的成就,就是历史的功绩。可惜呢,今天我们传统文化的变异,与传统的内核则背道而驰、南辕北辙。简单说吧,今天的文化,基本上就是用从西方学来的套路,用科学技术干掉了人性灵魂、用生态技术搞死传统智慧、用现代组织取代乡村伦理、用机器设备干掉了天道循环、用功能主义干掉了建筑的文化支撑、用现代主义绞杀了地域多样性……呃……再简单点说,用西方人的现代化幻象来支配了中国人应有的生活,从物质到精神……

九呢,市场会淘汰或者变造传统文化。如果真要发挥传统村落作为文化基因库的功能,咳咳,兄弟哦,最近很忙吧?难道这几天没看电影、没刷朋友圈吗?你不是药神你不晓得,基因工程研发,得花多少钱?谁来投资?多长时间能产生利润?利润空间有多大?套利模式是什么……所以,别胡思乱想什么文化基因了,有些学者志愿者想去搞咱也不拦着,可咱就不掺和了,办正事要紧。啥子正事哦?瓜娃子,这个世界里除了赚钱、迅速地赚钱、以最少的成本赚钱,还有啥子是正事?您要有空就仔细数数呗,那些活得算好的“传统村落”,有多少堪称沦落风尘,卖笑为生,靠点老天爷赐予的山水、老祖宗们留下的宅子作为“姿色”,引来乌泱乌泱的金主,才实现了所谓的“保护与发展的双赢”……呃……双赢?去艳遇之都、去边城之地、去什么寨什么屯看看呗,文化赢了还是钱赢了?在现实世界里,传统村落要开发得好,传统文化?呃……原谅俺把脸一抹、现出本相,粗野点,有点像那个……裤子,在镜头面前搞宣传的时候得穿穿给人看,但实际干活的时候,裤子总是很碍事的,你懂得?

呃……胡咧咧到这里就有点污了,难以为继,算了。总之,曾经一度将传统村落作为文化的基因库,那是坚定而清晰的定义,但如果置之于现实,实事求是地想想,这个定义可能有点不现实了。传统文化的挖掘、传承和弘扬,实在太缥缈、太艰难,最关键的原因是没人需要她。尽人事,知天命吧,做好今天的人能够做的,把能修的房子修好,把能记录的东西记录下来,文化吗?把一切交给时间吧。

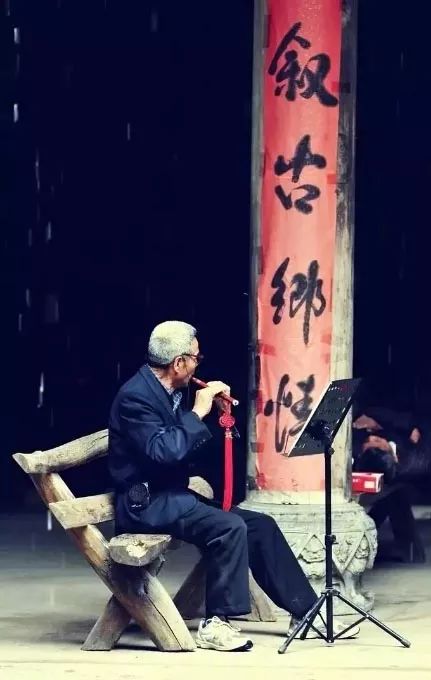

也许有一天,中国人会如需要面包那样需要文化、像需要母亲的乳汁那样需要传统文化,但那不是现在。而许多传统村落,可能撑不到中国人能够文化自觉的时候了。我们这代人何其忧伤,眼睁睁地看着她们日渐凋零;我们这代人又何其有幸,还能抓住一点时光的尾巴,听那最后一曲挽歌,看那最后一点幻象。

【往期文章】

文化城市

文化城市