正於香港中文大學文物館舉行的「雪漠玲瓏:喜馬拉雅與蒙古珍品」展覽中,有三件罕見的18-19世紀還願屛,銅鎏金底板上裝飾廟宇神殿、神祇、人物、動物,表面纍絲鑲嵌各色寶石,絢麗奪目,極之繁縟、奢華。此類還願掛屏通常是由供養者為神廟專門訂製,放在尼泊爾寺廟內供奉和展示。這三塊還願屏上的圖案究竟講述了什麼樣的故事、為何用如此眾多的寶石去鑲嵌裝飾呢?本文將一一道來。

圖像含義

圖1/銅鎏金纍絲嵌寶石神殿還願屏 75×63.5x10cm

其一銅鎏金纍絲嵌寶石神殿還願屏(圖1),長75厘米,寬63.5厘米,厚近10厘米。掛屏中心主題紋飾與周邊紋飾帶之間的邊框、掛屛周沿均以蓮瓣紋、纍絲嵌寶石纏枝花卉紋各一周勾邊。邊框裝飾榮耀之臉、飛龍和蝴蝶,間以纍絲纏枝花卉圖案。掛屏中心是一神殿,形似尼泊爾加德滿都神廟建築,重檐頂,兩側立神祇各一,其中手持長莖白蓮者應為蓮花手菩薩。其下為兩層三聯佛龕。上層主尊是釋迦牟尼佛,頭戴五佛冠,著右袒袈裟,背後有頭光和身光,左手持鉢,右手施與願印,結伽趺坐於蓮台。潔白硨磲鑲嵌恰好呼應其標誌性的白色(五方佛之中央方位)。其左右各有一尊以綠松石和珊瑚構成的四臂菩薩,結伽趺坐於蓮台,各持法器。下層主尊為阿彌陀佛,左手持鉢,著袒右袈裟,結伽趺坐於蓮台。其兩側之護法神為多頭蛇組成的龍眾,右腿豎立呈轉輪王坐。神龕兩側各有四尊神祇,鑲嵌硨磲之女神頭頂一叢植物或樹叢,枝葉繁茂、綴以花朵,她單腿站立,項佩瓔珞,身披飄帶。頂部重檐兩側各立一尊菩薩,頭戴金冠。左邊持圈索者應是毗濕奴,右邊鑲嵌綠松石者有可能是梵天。上方兩角各有一帶翼飛天,身體鑲嵌紅珊瑚。還願屏下方居中為群山。兩位男性貴族分別乘一頭大象和一匹馬,相向而對。左側乘象者身軀鑲嵌青金石,一手持弓;右側騎馬者鑲嵌紅珊瑚,雙手合十,虔誠禮拜。他們皆身穿18世紀特徵的長袍,纏貴族頭巾,中部插有翎毛,象徵沙阿王室供養者。身後皆有一尊神祇,身披飄帶。左邊鑲嵌紅珊瑚者應是菩薩,右邊鑲嵌青金石者是克里希那(毗濕奴之化身之一)。兩角各立一位持槍士兵,很可能是廓爾喀人。整個掛屛表面均以纍絲嵌寶石纏枝花卉紋為地,既突出主紋,亦增富麗堂皇。

廓爾喀(Gorkha/Gurkha)是尼泊爾的一支山地民族。1768年,廓爾喀王國普里特維·沙阿(Prithvi Narayan Shah, 1723-1775)征服加德滿都谷地,統一尼泊爾並建立起沙阿王朝,而廓爾喀士兵因驍勇善戰,在宮廷內外擔任皇家守衛,在19世紀也曾積極參與尼泊爾與英國、清朝的戰爭。本品之圖像同時具印度教和佛教的傳統,神龕重檐的建築風格與加德滿都舊皇宮廣場(Durbar Square)的神廟建築群十分接近,故本品或許出自沙阿王室及貴族之贊助,曾作為加德滿都神廟之供養。

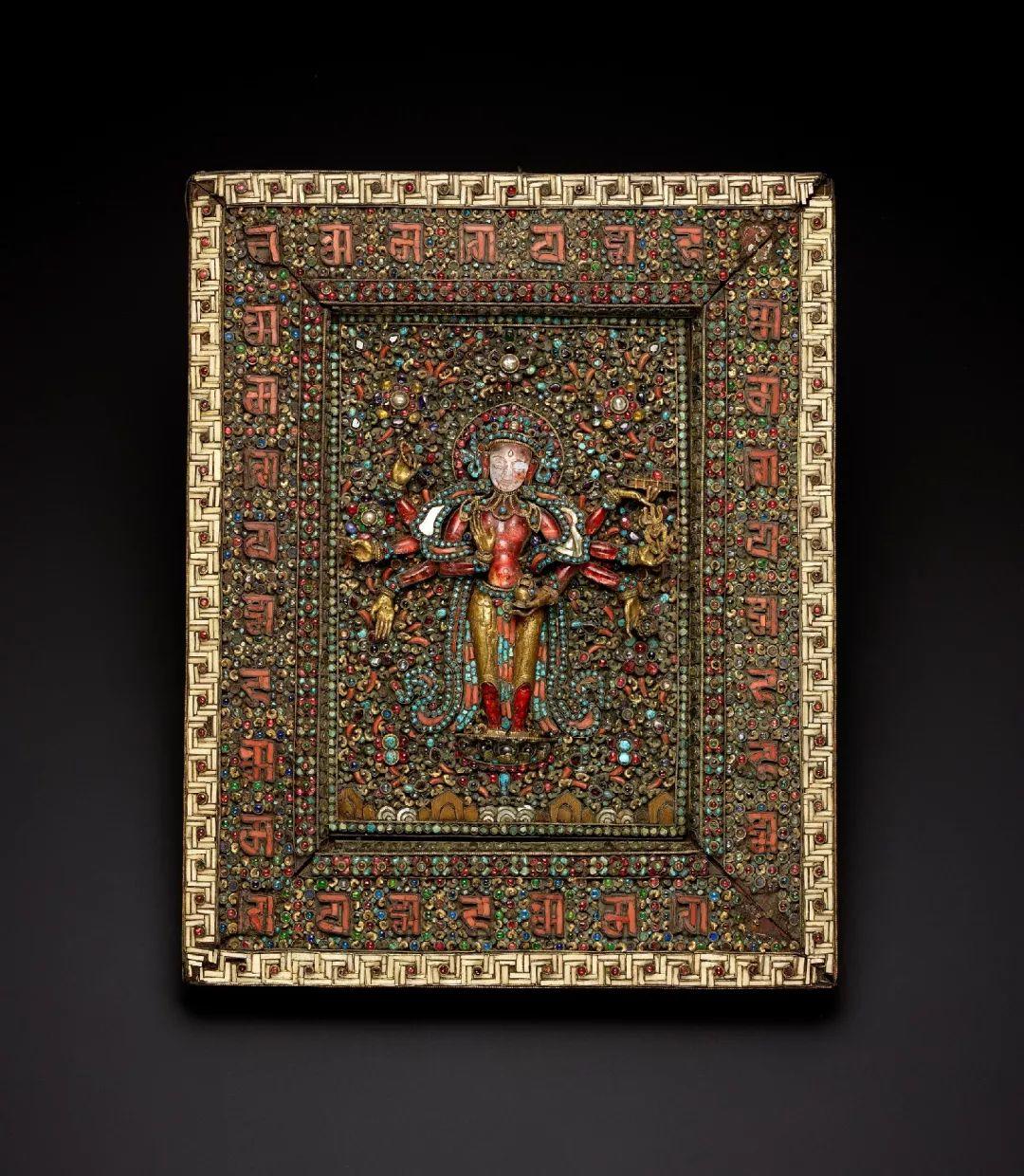

圖2/銅鎏金嵌寶石不空羂索觀音還願屏 52x42x5.5cm

銅鎏金嵌寶石不空羂索觀音還願屏(圖2),約當製作於19世紀。高52厘米,寬42厘米。中心為透明水晶雕成的八臂不空羂索觀音菩薩。八手各持書、念珠、三叉戟、蓮花等法器,一隻右手施無畏印,左手持瓶。底部為象徵四個方位的四座山峰。在尼泊爾和印度,當慶祝釋迦牟尼誕生之時,此類供奉性裝飾物7至8月間會在寺院短暫展示。此外,尼泊爾和印度又有慶祝不空羂索觀音菩薩的節日,目的在於迎接適宜農耕之雨季的到的。這件掛屏有可能是為上述這兩個節慶而訂製的。

圖3/銅鎏金嵌寶石哈塔迪亞觀戰圖還願屏 44.5×53.5×4.7cm

銅鎏金嵌寶石哈塔迪亞觀戰圖還願屏(圖3),大約製作於19世紀。掛屏中心為哈塔迪亞,其頭顱以水晶鑲嵌而成,深色石為眼。水晶底部因使用了紅色顏料而呈現紅色基調。哈塔迪亞雙手手指搭在兩側拉著戰車相向而行的大象長鼻上。兩輛戰車造型、工藝大致相同,均為三角七棱車蓋,蓋頂有嵌寶石摩尼頂。戰車中有一立而蹲箭手,滿弦待發。頭、身嵌藍色寶石的箭手可能是克里希那。哈塔迪亞上方是因陀羅神,她戴寶冠、項鏈、手鐲,係腰帶,著金色裙,綠松石珠作龕形布列圍繞其周。因陀羅兩側,亦即戰車頂部上方各有一對智慧女神,內側一對有雙翼;外側一對作舞蹈裝,手持智慧花環。車輪之間以及下方中部裝飾「榮耀之臉」。掛屏邊框以纍絲鑲嵌技法對稱裝飾纏枝花卉。

圖像表現的場景取自俱廬之戰,該場戰爭貫穿世界最長史詩《摩訶婆羅多》全書之始終。《摩訶婆羅多》是古代印度史詩,講述的據說是創立印度王國的婆羅多王後裔的故事。故事主要講俱盧家族的兩兄弟,持國和般度的後代,為爭奪王位進行的戰鬥,最終導致發生俱盧之野大戰。故事以黑天的死,王朝覆滅,般度家族的兄弟升入天堂為結尾。意味著印度歷史上第四階段黑鐵時代的開始,這時人們失去尊貴的價值觀,喪失了道德、勇敢和公正的行為。在摩訶婆羅多中,許多具有高尚道德的人為了自己的價值觀和持國家族戰鬥在一起,例如毗濕奴,發誓一直保護國王難敵,不管他的地位怎樣變化,雖然他知道般度家族最終會勝利。

哈塔迪亞手舞金剛杵,被奉為尼瓦爾人的先祖以及天空之神。據尼瓦爾史詩版本,統治加德滿都谷地的埃蘭國王化身哈塔迪亞從旁觀戰。克里希那為史詩英雄阿朱那駕駛戰車。意識到哈塔迪亞會製造麻煩,克里希那將其斬首。哈塔迪亞的頭顱從俱廬之野,飛至數百里外加德滿都的因陀羅廣場(相傳該地原為河流交匯處)。尼瓦爾人最早在河中發現其頭顱,將之供奉。圖像主題與因陀羅關係緊密,很可能是為該地或鄰近寺廟訂製,也有可能是當地富裕家庭為自家神壇而訂製。

圖4/金嵌寶石額飾

上述第一、第二件掛屏主體圖案表現的大都是與佛教相關的神祇,唯個別神祇之姿態或服飾表現出濃郁的尼泊爾特徵。同時,亦偶見印度教神袛,如著名的毗濕奴。其裝飾主題與其作為寺院供奉的功能頗為一致。第三件掛屏取材印度史詩《摩訶婆羅多》,該史詩在尼泊爾亦流行,並衍生出當地的版本。從這三件掛屏的主題可以看到佛教與印度教在尼泊爾並行不悖,這與兩國接壤而導致的文化交流有關。因此也不難理解尼泊爾的一類額飾,其造型與使用方式與印度貴族婦女所戴極為接近,只是尼泊爾額飾上的毗濕奴、金翅鳥不見於印度同類飾品(圖4)。

製作工藝

圖5/銅鎏金克里希那女神供器一對

就製作工藝而言,這三件掛屏最引人矚目的是採用了纍絲加寶石鑲嵌,這是18-19世紀尼泊爾最流行亦是最著名的兩種工藝。纍絲即以一股或多股扭擰的素絲在底板上盤焊出或鏤空編織、焊接出造型或紋飾的一種細金工藝。其後發展出以窄金、銀薄片(有時邊沿先做出鋸齒)盤繞、焊接成紋飾圖案。此三件屏風即採用帶鋸齒的鎏金銅片盤卷出繁密的花枝、花瓣,並依據構圖鑲嵌各色寶石,組成多層、繁縟的纏枝花,作為掛屏的地紋,襯托以鎏金銅絲、銅片勾勒並鑲嵌各色寶石的神祇、蝴蝶、「榮耀之臉」(即瑞獸紫班扎)、象、戰車等主題圖案。繁密的、多層次的纍絲盤繞,色彩繽紛的寶石鑲嵌,充分展示了尼泊爾工匠的高超技藝。這種技藝不僅僅體現在這三件掛屏上,也見於其他器皿或飾品,如文具、盤、盒、供器等等(圖5、6),特徵非常明顯。

圖6/金嵌寶石墨水瓶及筆盒

製作這些器物的是居住於加德滿都谷地的尼瓦爾人。尼瓦爾人史前就生活在加德滿都谷地,他們與不同時期來到的藏緬語族及雅利安人混合。亦有說他們的祖先是來自南印度喀拉拉邦的納雅爾人(屬首陀羅種姓)。中世紀離車族統治的尼波羅國(約西元400年至750年)就是加德滿都,尼瓦爾就是尼泊爾。後來尼瓦爾人建立了馬拉王朝(西元12世紀至西元18世紀)。到了1769年時,尼瓦爾人在加德滿都山谷與周邊地區的勢力終結,被沙阿王朝(即廓爾喀王國)征服。沙阿王朝的君主奉印度教為國教,自稱是印度教保護神毗濕奴第十一個化身。尼泊爾藝術融合佛教與印度教的現象,由此也可找到答案。

尼瓦爾工匠以加工製作精美的黃金、寶石製品擅名,不少前往西藏拉萨、日喀则等地為藏區僧、俗官員和寺院製作用品,這在清代文獻中已有記載。據周藹聯《西藏遊記》:「嗶豐子(即巴勒布加德滿都山谷尼瓦爾人Newar)在藏地置售氆氌、細毯等物,亦能織造金銀諸器,不用模範,工巧勝於內地。其俗似回回。」尼瓦爾人高超的金銀製作當時已享譽藏區。周藹聯遊歷西藏之時,尼瓦爾人在藏貿易者已逾百戶,並設有頭目經管。早在五世喇嘛時期,尼瓦爾工匠已見於拉薩官方製作機構匠人名錄。20世紀初,他們不僅服務於藏區官方機構,也在拉薩自己開設作坊。1949前在西藏的尼瓦人超過千人,並有自己的社團組織。

寶石內涵

三件掛屏最讓人眼花繚亂的是艷麗晶瑩的各色寶石,大凡你能想到的寶石、半寶石這裡都有:紅寶石、藍寶石、綠寶石、尖晶石、石榴石、水晶、瑪瑙、鑽石、珊瑚、琥珀、綠松石、青金石、水晶、硨磲、珍珠……在一件器物上鑲嵌如此多種類的寶石,實屬罕見。尼泊爾人、中國西藏人對寶石的珍視,絕不僅僅因為其稀缺、漂亮,更因為很多寶石在喜馬拉雅地區都被賦予特別含義,蘊含美好願望,而且寶石與他們崇奉的佛教信仰密切相關。

圖7/金嵌珊瑚象頭神頭飾

金銀等貴金屬以及各色寶石,在中外歷史上為很多民族所珍視,不僅用來美化身體、標示財富、等級,還被賦予各種含義。尼泊爾亦不例外。金、銀居諸多材質之首選。在尼泊爾,黃金象徵純潔、太陽、陽性或是太陽神,被認為有助於保護大腦、增強記憶以及促進生殖,其地位超越任何寶石。銀則是月亮或陰性的象徵。尼泊爾人和藏人都崇尚珊瑚、綠松石、天珠、琥珀。珊瑚的紅色被視為吉祥之色。在印度,珊瑚則與火星神及象頭神相關聯,所以在尼泊爾金飾品上也可看到以紅珊瑚雕刻的象頭身鑲嵌點綴(圖7)。琥珀則被認為是健康、純潔、好運、和平的象徵,有助治療眼疾。

圖8/內蒙古阿拉善和碩特蒙古婦女「九寶」頭飾

人類因應多重願望和目的普遍珍視、使用金銀、珠寶,與佛經對這些材質的認同亦相契合。佛經中隨處可見的「寶」字是最直接的證明。尼泊爾有所謂「五大寶」及「九寶」之說,前者包含鑽石、紅寶石、綠寶石、藍寶石和珍珠,後者再加上拓跋石、貓眼、珊瑚、鋯石。第一個掛屏四角裝飾的纍絲嵌寶石九瓣花,即象徵九寶。九寶分別對應特定的顏色、方位、星宿、日期,雖然所用寶石及其所嵌位置因為各種原因未能與上述表格完全匹配。「九寶」的概念也體現於藏傳佛教盛行的蒙古族飾品上(圖8)。

「九寶」對應的顏色、方位、星宿、日期(部分飾物的寶石、鑲嵌位置未能完全匹配)

佛經中的「七寶」,不同經書雖不完全一致,但無一例外都是珍貴之材質。如《佛本行經》合七寶為金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、珊瑚、頗黎(水精);《(佛說)大阿彌陀佛經》為黃金、白銀、水晶、琉璃、珊瑚、珍珠、硨磲、明月珠、摩尼珠;《般若經》為金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、硨磲、瑪瑙;《阿彌陀經》作金、銀、琉璃、硨磲、赤珠、瑪瑙、琥珀。而且,信徒表達虔誠向佛最常見的方式之一是供奉珠寶。《妙法蓮華經》記載信徒為求佛道而「或有行施,金銀珊瑚、真珠摩尼、車渠瑪瑙」;「供養舍利者,起萬億種塔」,飾以「金銀及玻璃,硨磲與瑪瑙,玫瑰琉璃珠」;「諸佛滅後,各起塔廟……以金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、珍珠、玫瑰七寶合成」;釋迦摩尼在菩提樹下成佛之時,天空下起珠寶雨。這些記載都清楚地傳達出金銀珠寶也是佛教中美好和圓滿的體現。因此,也就不難理解尼泊爾信徒何以以如此繁多的珠寶去裝飾供奉寺院之物,同時也裝飾自身了。

發表於《大公報》2018年10月3日,圖片均由作者提供,本次發佈版本略有改動。

許曉東,香港中文大學中國文化研究所文物館副館長、藝術系副教授及「雪漠玲瓏:喜馬拉雅與蒙古珍品」展覽策展人。

相关链接:

美术遗产

文化城市

文化城市