点击蓝字关注这个有趣有思想有深度的公众号

>>>导读<<<

剑川古城位于云南省大理州剑川县,是一座穿越明、清、民国三个朝代的小城,有600多年历史仍然保留了古典风韵。它位于汉藏文化的交汇口,以白族为主,多民族混居。剑川古城为第一批中国传统村落,被誉为“滇西保护的明珠”,保存完整的传统民居建筑与木雕、布扎、白曲等非物质文化遗产共同铸就独特的剑川文化。来自南京大学的“小蓝鲸”团队于2018年暑期深入剑川古城进行田野调查,对其历史沿革、环境格局、文化遗产、自然景观、特色产品等进行整体全面的考察,聚焦当地传统工艺与非遗。团队作品“艺人、艺心、艺传承——剑川古城的传统工艺与非遗传承人”荣获2018年第三届全国大学生“发现传统村落”调研大赛二等奖。

古城全景(苏金泉摄)

剑川古城剑阳楼(苏金泉摄)

>>>前言<<<

看惯了大都市的高楼大厦、繁华夜景,来到剑川,夜晚望着漫天繁星,思绪万千。剑川的建筑是典型的白族风格,青砖白瓦,沿路的水稻随风律动。这座小城还是悠然的步调,没有太多现代化的气息,如画般的小桥流水人家,家家户户都是木雕门窗,四方布局,东门多经商,北门多从政,西门读书郎,南门多居士。

剑川具有独特的非物质文化遗产:“布艺”——剑川白族布扎取材于白族传统生活习俗,每逢五月端午,儿童都在胸前挂一串布扎,以驱邪镇恶、祈求平安;“曲艺”——剑川白曲的音乐表现力极为丰富,堪称白族百科全书,对白族历史、语言、民俗等的研究都具宝贵价值;“木艺”——剑川木雕是白族人民在吸收汉族和其他民族的文化和生产技术后,逐步形成的独特精湛的技艺,以浮雕为多。剑川不仅有多位非遗传承人坚守传统工艺,也有很多人出于谋生之需或兴趣爱好,从事与传统手工艺有关的工作。

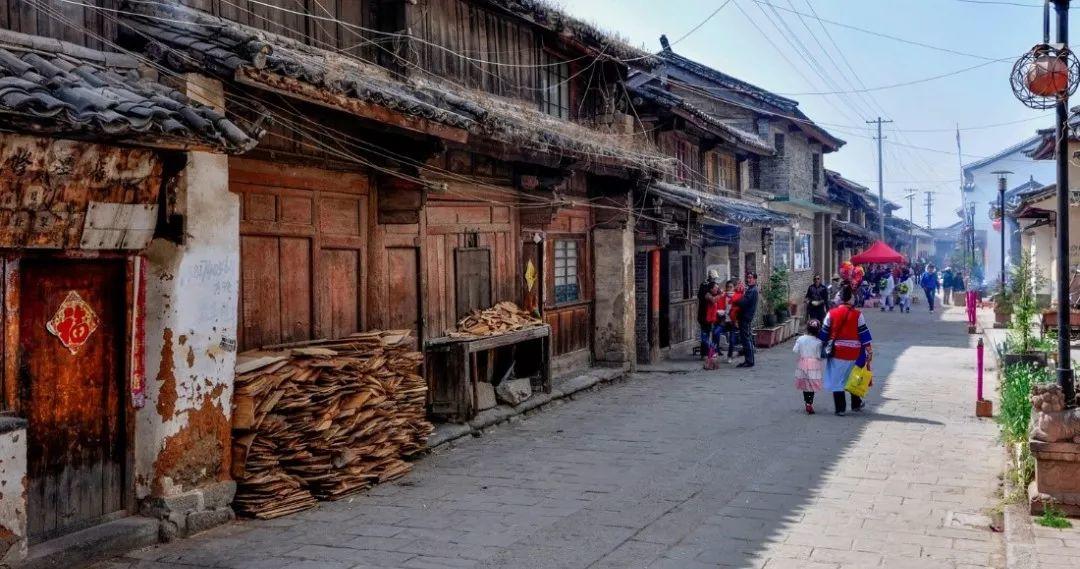

古城民居(苏金泉摄)

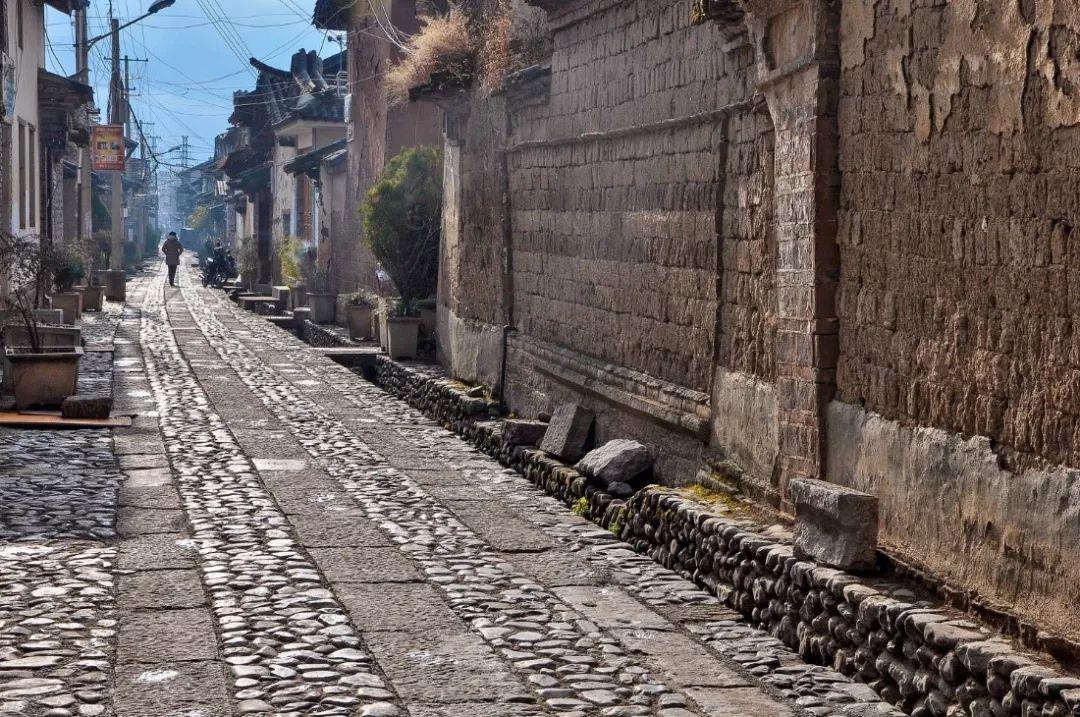

剑川古城西门街(苏金泉摄)

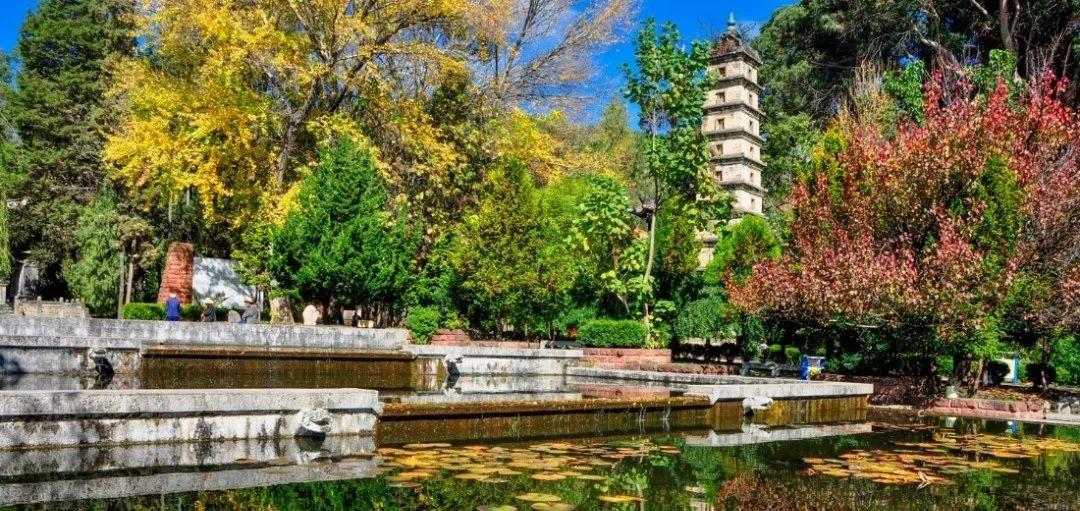

景风公园一角(苏金泉摄)

1

>>>木艺—剑川木雕<<<

剑川素有“木匠之乡”或“木雕之乡”雅称。在官方,剑川木雕是非物质文化遗产传承项目,具有较高艺术价值;在民间,木雕发展较快,出现许多个体雕工、家庭作坊,还涌现出一批以狮河村为典型的木器木雕“专业村”,具有较好经济效益。

剑川木雕

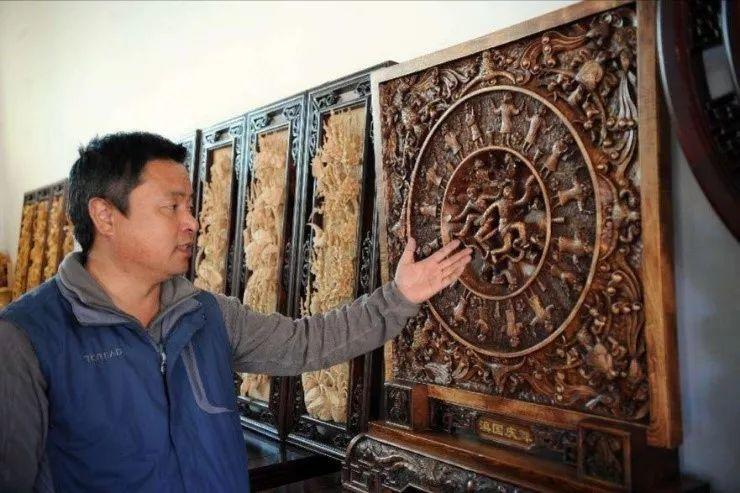

段四兴作为剑川木雕省级非物质文化遗产传承人,同时兼具剑川木雕带头人、剑川非物质文化遗产保护协会会长等多重身份。段四兴从事木雕业是继承祖业,其爷爷、父亲都从事木雕事业,他初中毕业后在县职业中学民族艺术班学习木雕,两年后进入木器厂跟师傅学习,至今已从事木雕行业27年。段四兴作品极具历史、民族特色,如《张胜温画卷》以宋大理国时期著名画师张胜温作品为原型雕刻而成,是当时最长的木雕画卷,历时两年时间完成,被作为1997年香港回归献礼。作为一名杰出的木雕大师,他不止于雕刻一件满意的木雕作品,更关注剑川木雕的发展现状、传承、与扶贫的结合等。

段四兴及其作品《滇国庆舞》(图片来源于网络)

赵丽峰是一位对木雕有赤子之心的匠人。17岁在剑川木器厂做学徒,三个月完成自己第一个作品,三年后出师。在木器厂工作十多年间,从学徒成长为师傅并开始带徒。他凭借对木雕的喜爱,即使2002年木器厂倒闭下岗后仍旧从事木雕工作,走南闯北历经数年累积后又重新返回剑川拥有了一家属于自己的木雕店。2009年被评为第四批非物质文化遗产传承人。赵丽峰从生活中汲取灵感创作,其最中意的作品《富贵延年》将牡丹、仙鹤、松树、菩提巧妙纳入了素材。

赵丽峰店铺

赵丽峰作品《富贵延年》

剑川木雕传承面临较多困难。首先,由于木雕学习和回报周期长,年轻人更倾向外出打工,导致木雕传承人减少;其次,剑川木雕所需木材较为名贵,随着国家相关政策管制,木雕材料供不应求,进而导致木雕产品价格偏高且利润较低;再次,剑川木雕以家庭小作坊生产加工为主,产业化规模小,加之面对现代机雕技术冲击,市场竞争力弱。

2

>>>布艺—白族布扎<<<

融合了民俗性与艺术性的剑川布扎也是剑川文化的重要载体和结晶,其所体现的多元艺术理念也编织着教育和记忆双重意义。剑川布扎在剑川古城的代表性传承人,除了已故张德和(鲁元将军的夫人)老人外,主要是赵怀珠和刘丽湖,张四代作为新一代的布扎从业人,让我们看到白族布扎得以在年轻一代延续的可能。

白族布扎

赵怀珠今年72岁,是省级非物质文化遗产白族布扎的代表性传承人,2008年被州文化局授予“民间艺术大师”称号,2014年被省文化厅评为“省非物质文化遗产传承人”。赵师傅在县内外办过20多次培训班,共有1000多名妇女得到她的倾心教授,将布扎手艺逐渐发扬光大。她12岁时跟着母亲学习布扎制作,从此爱上布扎技艺。参加工作后,布扎被搁置,只有空闲时做。赵师傅和爱人在1984年集体企业倒闭后开了一家裁缝店,凭借出色手艺生意十分红火,赵师傅忙里偷闲早起缝制布扎。为了照顾孙子,她关掉裁缝店。一次偶然机会,在云南民族博物馆工作的老乡的推荐下参加民族工艺比赛,赵师傅布扎在展览上一鸣惊人,从此开始布扎工艺传播之路。她为妇女们提供材料,并教她们缝制布扎手艺,使得布扎手艺传承的同时又能够给她们带来一定收入。她除了做端午节传统挂件外,还进行经典再创,其作品具有重要的教育意义,如《小羊跪乳》、《乌鸦反哺》、《阖家亲》等。赵师傅谈起自己制作灵感时,谈到“我要将记忆中的画面用布扎形式保留下来,让孩子们知道茶马古道的故事。我还要把剑川白族妇女在过去劳动中的场景创作出来。年轻时怕别人把自己手艺学去,超过自己,而现在想的是如何把手艺传下去,别让它在我们手里丢了,让剑川故事在一代代人的手里讲下去。”

赵怀珠作品

张四代是新一代布扎工艺传承者,对布扎工艺的热爱和兴趣让她主动学习、积累传统布扎技艺。为深入钻研布扎,先后师从多位布扎艺术大师。她的作品在融合各个大师作品特点的同时,也蕴含自己独特的艺术理念。在创作布扎之余,她是一名美甲师:“美甲是我主要经济来源,布扎没有什么经济效益,我选择布扎是自己爱好。”她凭借扎实的缝制技术和新颖的设计理念已被剑川百姓所认可。

张四代作品《孔雀》

张四代对当地妇女进行布扎技艺培训(图片来源于网络)

3

>>>曲艺—剑川白曲<<<

剑川白曲即白族调,白族调本为一种白语说唱歌曲。随着石宝山歌会不断发展,剑川白曲日益得到大众了解。剑川石宝山歌会是白族地区久负盛名的民族传统节日,被誉为“白族歌城”、“中国西部狂欢节”,列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录,是云南省最具特色的旅游节庆活动之一。剑川白曲传承人主要有李宝妹、姜宗德、苏贵、黄四代四人。剑川白曲宣讲团吸纳了部分白曲艺人,其中代表是李兆元。此外,还有一批年轻白曲艺人在阿鹏艺术团成长起来。

李兆元(图片来源于网络)

李兆元作为著名白曲歌者,也是剑川国家级非物质文化遗产名录——石宝山歌会代表性传承人。他生活在沙溪石龙,从小受到村里长辈熏陶,自然而然喜欢上白曲,五六岁起就会吟唱白族童谣。1997年第一次上对歌台,因经验不足而表现平平。之后他便不分日夜练习三弦、熟悉白族曲调,终于在1999年石宝山“龙头三弦大奖赛”获得一等奖。在2004年到2012年间,李兆元受邀参加世界少数民族语文研究院SIL东亚部白族双语合作项目,在剑川县石龙点担任办公室主任,从事白语翻译工作,并教授白语、白族调子、三弦弹奏。他有众多白曲徒弟,年龄从几岁到几十岁不等。2010年他和美国徒弟王丽莎在中央电视台《欢乐中国行》进行合唱表演,并在首届民歌大会推荐十多个徒弟进行白曲表演。李兆元对白曲的艺术性和演奏效果要求十分严格,认为一首白曲歌曲需从声音、节奏、音律和谐、歌曲表意等多角度进行评价。

剑川白曲(图片来源于网络)

李泽东是一名90后剑川白曲从业人,接触白曲已有11年有余。初入此行是因兴趣爱好使然,现在作为阿鹏艺术团演员,白曲演出已成为他主要经济来源。现在的他并未思考太多白曲及白族文化的传承问题,但旅游发展促使年轻人加入白曲传承和表演中,让我们看到白曲传承的希望。

剑川白曲(图片来源于网络)

白曲的发展瓶颈在于其传统说唱形式、语言隔阂导致的理解偏差。白曲主要是一种表意歌唱形式,曲调大致相同,难以在现代化旅游市场中为广大游客接受。而新一代白曲艺人在现代化洪流中,既让我看到希望,也让我们多了担忧:缺少传承之心的白曲,到底能走多远?

>>>后记<<<

在全球化与现代化过程中,村落原有社会结构面临巨大冲击与挑战,乡土文化传承与发展逐渐被现代文明所裹挟。传统工艺需要老一辈的匠人精神,也需要新一辈的赤子之心,唯有如此,剑川古城传统工艺才能在现代化洪流中立足,非遗传承人才得以代代延续。

千年磨砺

温润有方

感谢剑川县宣传部苏金泉副部长提供的图片资料

感谢中山大学旅游学院提供的参赛机会

更多细节请扫描二维码~

图/文:杨秋月、韩竺君

修改/排版:王淑佳

注:未标注出处的图片均为小蓝鲸团队拍摄

不要错过!快来关注这个有趣有思想有深度的公众号

文化城市

文化城市