原文始发于微信公众号( 美术遗产 ):学术文摘丨榆林窟原始崖面初探

《美术研究》2018第6期

榆林窟原始崖面初探

彭明浩

摘要:榆林窟东崖峭立,其上洞窟分上下两层,上层洞窟普遍早于下层洞窟,但崖面上现无明显栈道遗迹,石窟初创时上层洞窟如何登临值得考虑。从石窟崖面现状迹象,参考河谷自然地貌及同一区域其它中小石窟群选址,推测榆林窟最初开凿时,崖前当有坡地,人们可借此开凿上层石窟,其后长期自然作用和下层建寺开窟的影响,下方坡体逐渐消失,才形成了如今的峭壁。

关键词:榆林窟 崖面 河谷 坡地

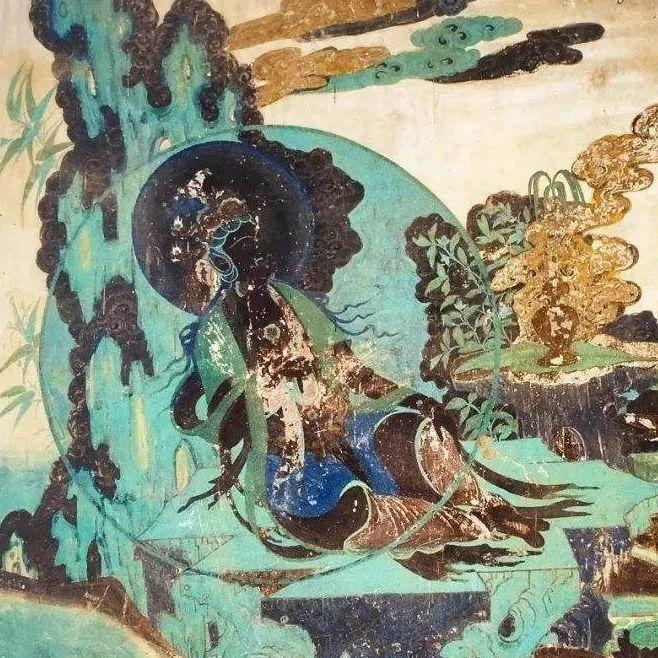

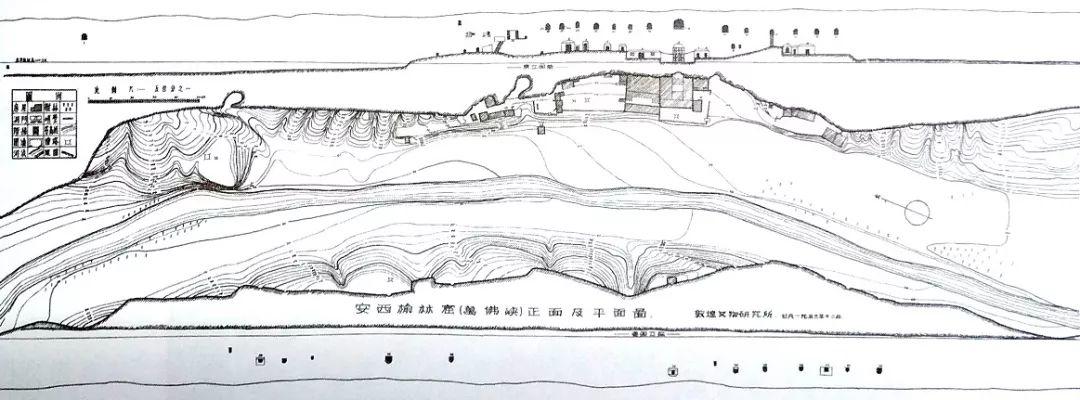

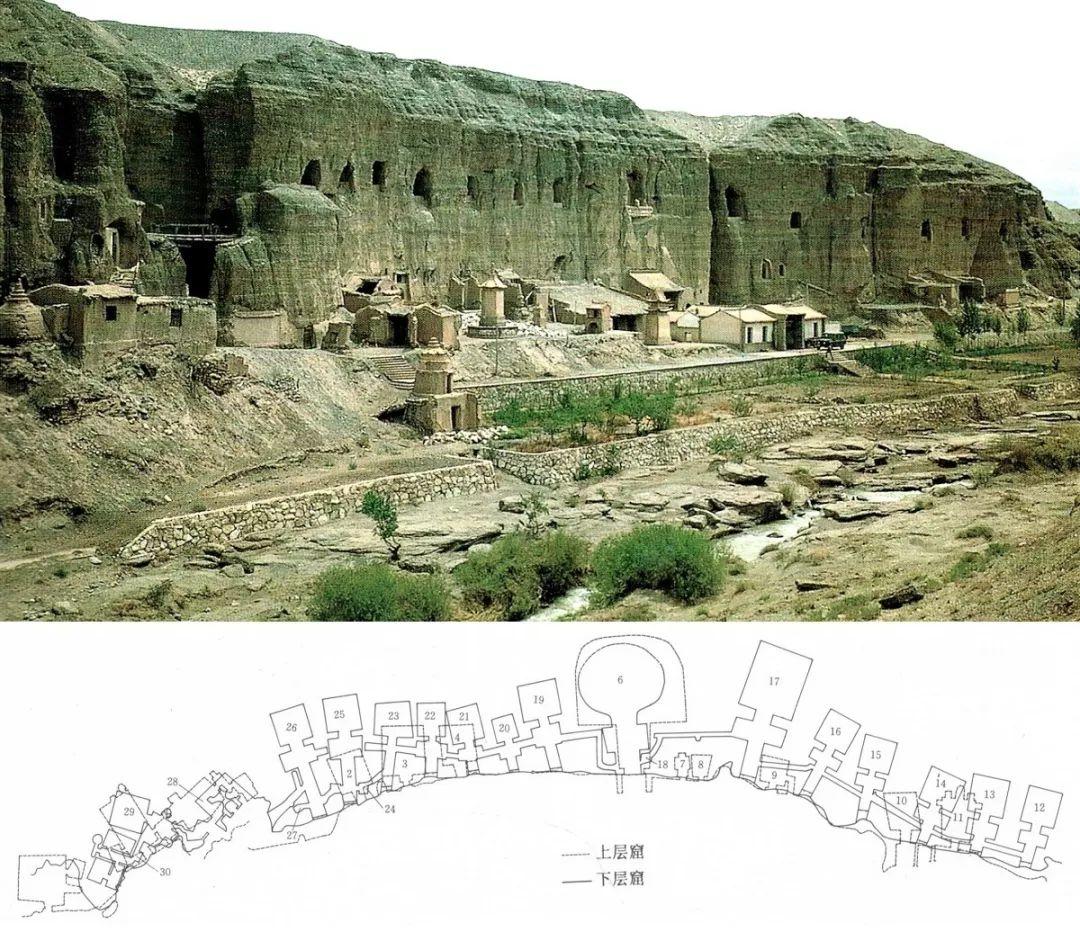

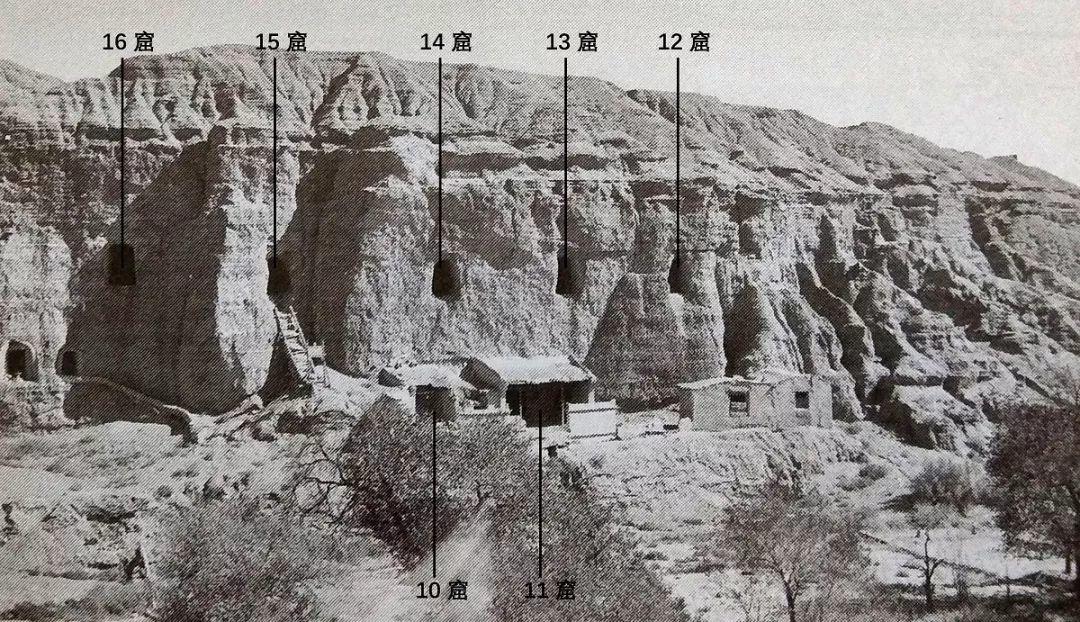

榆林窟位于瓜州县南约50公里的榆林河谷(也称踏实河)内,河水由南往北,石窟位于河岸东西两崖,现编号洞窟42个,计东崖31窟,西崖11窟(图01)。东崖洞窟是榆林石窟的主体,现崖壁峭立(图02),洞窟分上下两层,下层洞窟11个,由北向南依次编号为第1至11窟,除5号涅槃窟和6号大佛窟唐代开凿外,其它洞窟均较晚,约在西夏至清;上层洞窟20个,距地高约20米,由南向北依次编号为第12至30窟(后补编第42窟),普遍开凿较早,约在唐至五代宋初。西崖洞窟均位于山体上部,由南往北编号为第31至41窟。

图01/安西榆林窟平、立面图

图02/榆林东崖外景与石窟总平面

1. 问题的提出

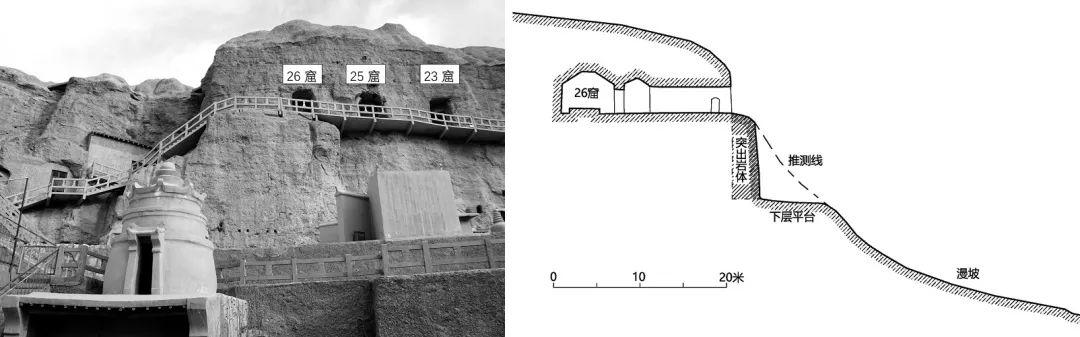

榆林窟东崖洞窟大体以西夏为界,上早下晚,且榆林最先开凿的第17、28窟均在上层,这种开窟顺序较为特别,如果当时在峭壁上开凿洞窟,为何最初不选择在较易登临的低处,而是在接近崖顶的高处开凿?这一问题少有人提出,或许是因为这种临空开窟的例子并不少见,如麦积山、炳灵寺等石窟,最早的洞窟也都选在很高的位置。但要在悬崖峭壁上开窟,不论是当时施工还是后期登临,都需修建栈道,现麦积山、炳灵寺高处崖面,均残存成组的栈孔遗迹,而榆林窟却与此不同,从老照片看,上部窟口下方平整,并无与栈道相关的遗迹(图03)。那么榆林窟上部的洞窟如何登临?早有发现其“东岩及西岩上层,均有通道相连。开凿通道时,唐、五代和宋代诸窟前室或甬道的壁画遭到很大的破坏,如第二十五窟、二十六窟的最前室就是明显的例证。同时穿道中很多元代至正以后的游人题记,因此可以大体肯定,穿道是在元代开建洞窟时,为了巡礼游览的方便而开凿的,不是唐宋建窟时原有的设计”。既然不是唐宋建窟时所为,那在开凿这些通道前,登临上部洞窟当另有依凭,现状不见任何栈道遗迹,或不能简单地解释为崖面后期坍塌造成了整体破坏,前辈学者即已指出:“东崖上层第14、16窟和西崖第35、36窟前甬道口凿出重层边沿,这是洞窟口的一种简单的装饰处理。这种完整的边沿似可说明榆林窟窟外崖壁没有严重的风化与坍塌。如果这一点属实,那么榆林窟建窟初期的唐、五代时期,洞窟之间的交通是如何解决的就颇为费解,还需进一步研究”。

图03/榆林窟东崖1924年老照片

2. 崖面原状分析

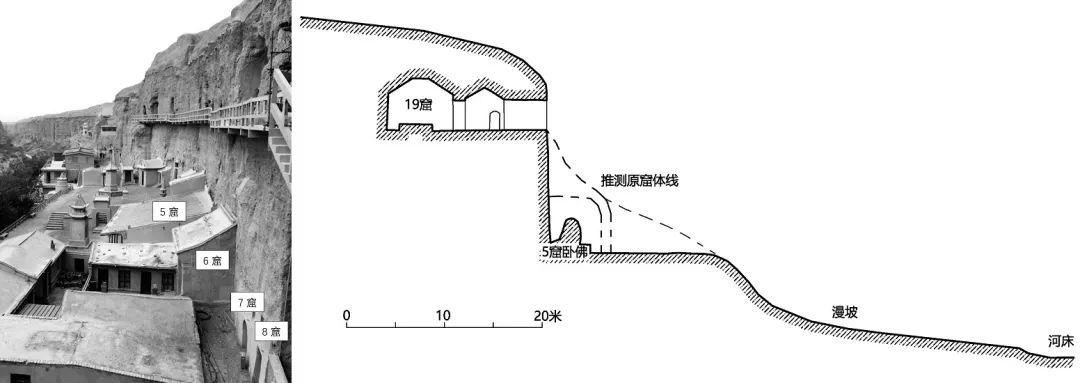

针对上述问题,本文尝试从榆林窟原始崖面出发,提出一种可能推测:如果注意东崖所对西崖上现存的部分洞窟,其相对于河床的高度与东崖上部洞窟大体一致,但西崖洞窟并不临空,在其前方有坡状山体方便登窟(图04)。那么,东崖最早开窟时,有没有可能也有自然坡体,使人能登高开窟,而西夏以后大规模开凿下层洞窟斩凿窟面,才形成了现状所见高直的峭壁呢?这种可能性可从以下几方面加以检视:

图04/榆林窟西崖全景

1、东崖开凿洞窟的区域基本为直壁,但其南北两侧的自然山体下方均有或陡或缓的坡体。开窟区域与不开窟区域山体外貌差别很大,其间过渡突兀,直壁与坡体的连接很不自然,有人为加工的可能,从石窟地形平面(图01)和鸟瞰(图05)看,南北两侧自然坡体都有向开窟范围延伸的趋势。

图05/榆林窟东崖鸟瞰

2、在开窟区域的直壁下方,也有突出的岩体残迹,说明原始的山体情况。首先,现崖面并非直抵河床,而在崖前有高出河床5米左右的漫坡(图02),其上建有寺院,漫坡与南北侧自然山体贯通,说明山势的连续性。其次,这一段漫坡,还与上部崖体有关联。在偏北的第26窟前,现残存突出的岩体,岩体探出约2米,残宽十余米,其前端坡度与崖前漫坡基本一致,若做自然的联系,可大体恢复26窟附近的原始山体(图06)。同样,在直壁南端第12窟下方,也有连续的突出岩体,并向南延伸为自然山体坡地(图07),靠内第13、14窟下方一带,虽成直壁,但接近第10、11窟的位置,岩体也都有向前突出的迹象,在两窟窟口两侧,均还保留有原始突出的岩墙。以上各部分,都说明自然的山体坡地原当从南北两端延伸至开窟的崖面范围内。

图06/榆林窟东崖26窟下前突岩体

图07/榆林窟东崖南端坡地

3、东崖直壁中部下方,为第5、6两个大像窟,其中第5窟内涅槃卧佛,从题材、规模、造型上推断为唐代开凿。该窟由于清代重修,以往关注较少,但其对探讨崖面原状却有特殊意义。第5窟卧佛位于上方崖壁之前,外虽敷泥,但内坯为原始基岩,说明在开凿5窟前,这一带山体下方当有突出岩体。而且榆林窟所在河西大部分石窟均为砾岩,无法细凿石像,造像多以岩体作坯,外有泥塑彩绘,因此第5窟这类大像最初并非露天设置,很可能在岩体中掘凿,大像外有石质洞窟遮覆,只是窟体后来坍塌,清嘉庆年间历时八载才从沙土中清理出大像,新建木构窟檐,则第5窟原当有巨大的窟体,更说明原始山崖前当有大范围的突出岩体(图08)。而第6窟,其窟口两侧岩体也较上方崖面突出,特别是其南侧突出的岩体保留较多,被修整为第7、8两窟的窟前平台。这些都说明,石窟直壁中部前方,原也有突出的自然岩体,与上述南北两端的突出岩体联系,则整个直壁下方原均有或陡或缓的坡状山体。

图08/榆林窟东崖中部下方前突岩体

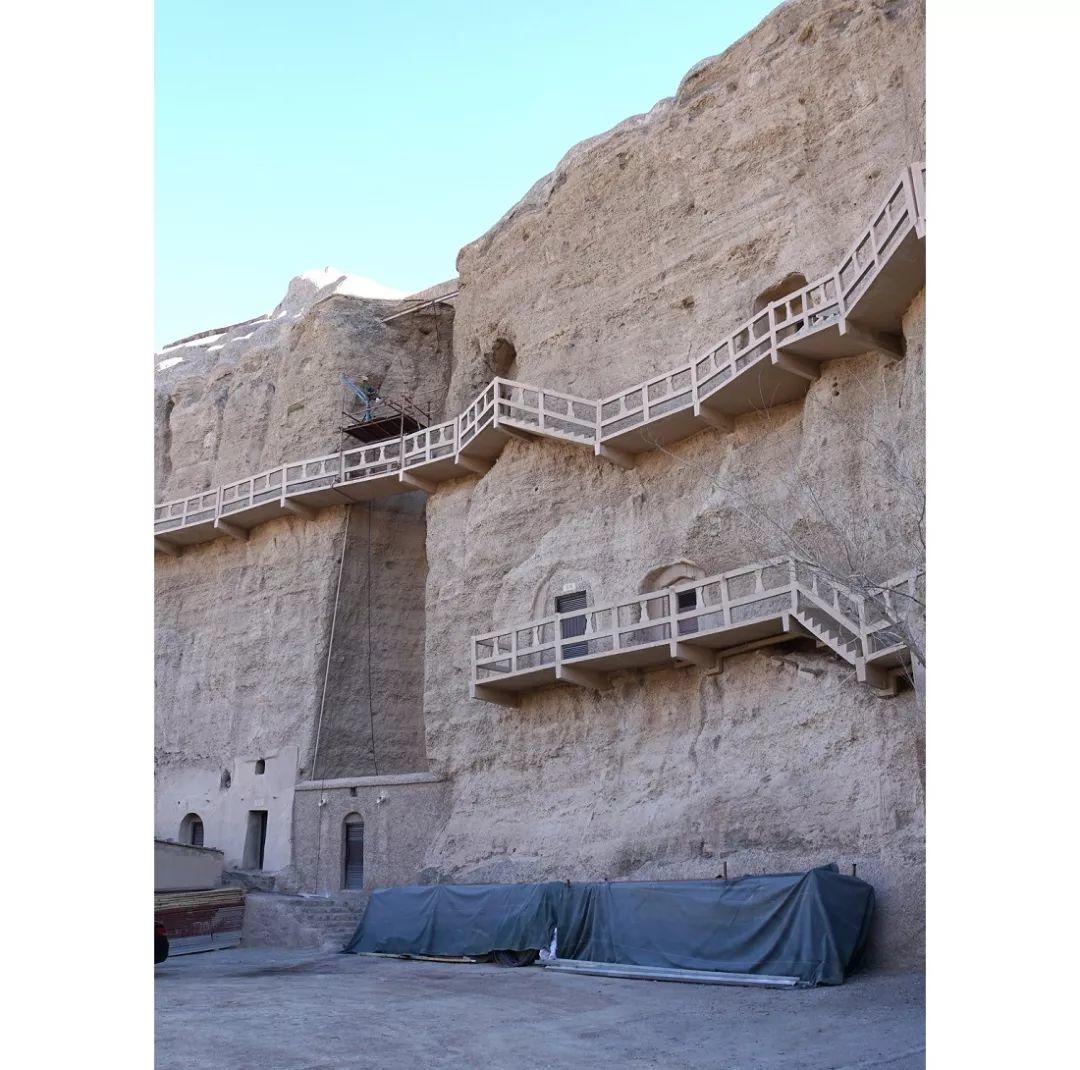

4、榆林窟崖前地面,从近100年的老照片看,随着崖前建筑空间的拓展,仍在不断下移中,这集中在下层第7至11窟之前的地面,从1924年的老照片(图03)可见,当时地平尚与北侧寺院地平一致,基本抵于10、11窟窟口下方。但现在这一带新修了保管所用房,并拓展了周边院落,使地平下降约2米,第9窟下方突出坡体也被修整平直,造成该窟高悬于崖壁中部(图09)。另外,从老照片中还可以看到,在上方第12窟之下,原有大范围突出的山体,但现状这一带由于修建上山栈道,削减了不少岩体。以上两方面都说明后期的人类活动,确实会修整山岩,从近代100年榆林窟崖面景观的较大变化可推想千余年历史的榆林窟古今巨大的变迁。

图09/榆林窟东崖第9窟下方壁面现状

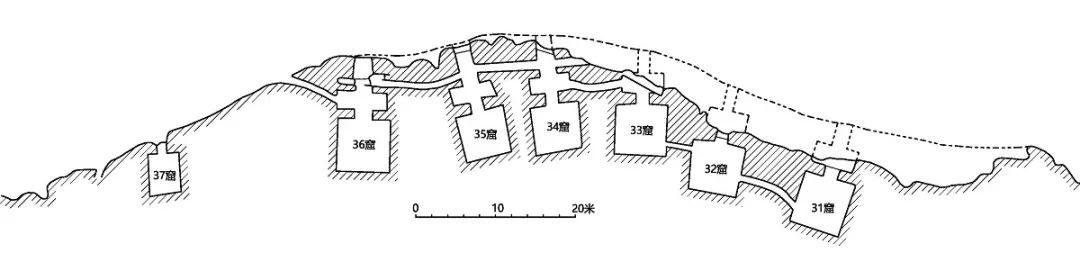

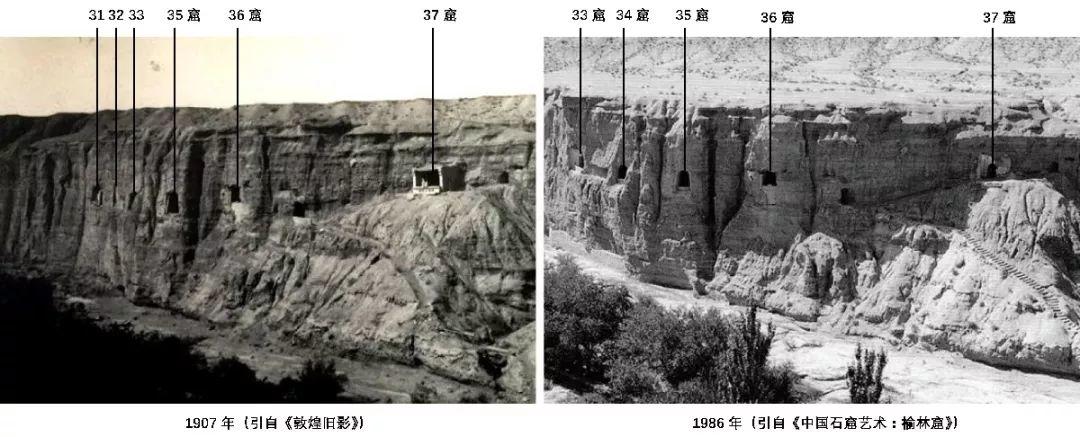

5、榆林窟东崖对岸,西崖上大部分洞窟前均有坡地,但其南端的4处洞窟下方,现状也见有垂直的峭壁,从崖面和其上洞窟的遗痕可看出长期自然作用造成的影响。这4处洞窟编号为第31至34窟,均开凿于唐五代时期,属于榆林窟较早的洞窟,它们都采取前、后双室布局,现状各洞窟前端均有不同程度的坍塌,其中第31、33窟,只保留下部分前室,中部32窟,整个前室完全坍塌。若大体复原各洞窟前室和甬道,可推知现凹陷的崖面为整体坍塌所致,其最深处较开窟时退后有近10米(图10)。这一带下方崖面,现已直抵河床,崖面长期遭流水侧蚀,几成直壁,局部壁面甚至内陷,这当是上层洞窟坍塌的主因。紧邻第31至34窟的第35、36窟保存相对完好,说明这一带崖体变化较小,两窟窟前均残留坡地,一定程度上反映了原始情况,只是崖面受临近的流水长期冲刷,也有坍塌迹象,现代保护工程针对这一问题,已于坡脚加建防冲护墙,对比加固前的老照片,当时第35、36窟下坡地还清晰完整(图11),现已支离破碎,崖面坍塌退后的趋势非常明显,说明河流长期作用仍在持续改变榆林窟面貌。

图10/榆林窟西崖南部洞窟平面图

图11/榆林窟西崖南部今昔对比

除榆林窟崖面现状遗迹外,其所在河谷的自然地貌与同一区域其它中小石窟群的选址也可提供参考:

1、榆林窟所在的榆林河上下游,为自然的河谷地貌,有零星分布的河滩及一、二级阶地。其大部分地段,上部直壁,下部呈负坡或因坡积覆盖而成的坡体(图12);局部河道拐弯处,流水冲击的一侧也有峭直的断崖,其底端直抵河床,由于河流长期作用,崖底多处向内掏空(图13)。若榆林窟开凿前山体如此峭壁,一来窟前即为流水,无法涉足,更没有空间供僧人生活修行;二来崖下水流冲刷,岩体脆弱,极易造成上方山体坍塌,开窟并不安全。且榆林窟现仍保留较高的河岸漫坡,当时河流不可能直接冲刷山体,那么山体的原始面貌就不可能呈现状一般的直壁,而当自然过渡为谷底坡地。

图12/榆林河谷阶地

图13/榆林河谷断崖

2、榆林窟下游约10公里开凿有下洞子石窟(小千佛洞),这一区段榆林河从西往东,洞窟主要分布在河谷南岸,距河床约10余米的高处,各窟列为一排,布局与榆林窟相似。而下洞子洞窟前,均残留有坡状基岩,反映出当时开窟和后期登临的山体条件,只是部分坡体由于河水的不断侧蚀,发生坍塌,图片中靠右的窟前坡体距窟口下缘已有一段距离,而靠左的几窟下部已成直壁,现只能加凿栈道登临,但在壁面上仍可以看到崖脚掏空、岩体坍塌的迹象(图14右),对比早期照片,靠左区域在百年前还有与右侧一致的坡体(图14左)。下洞子石窟的今昔差别,生动地反映出榆林河谷长期流水侧蚀崖面下部坡体,造成上层洞窟临空。

图14/下洞子石窟今昔对比

3、敦煌、瓜州附近的其它中小型窟群,如东千佛洞、旱峡、五个庙等石窟,由于工程量较小,且后期河谷干涸,自然改变较少,大体保留了开窟时的山体环境,而这些石窟前都残存有可登临的岩体坡道(图15)。

图15/榆林窟周边区域中小型窟群崖面现状

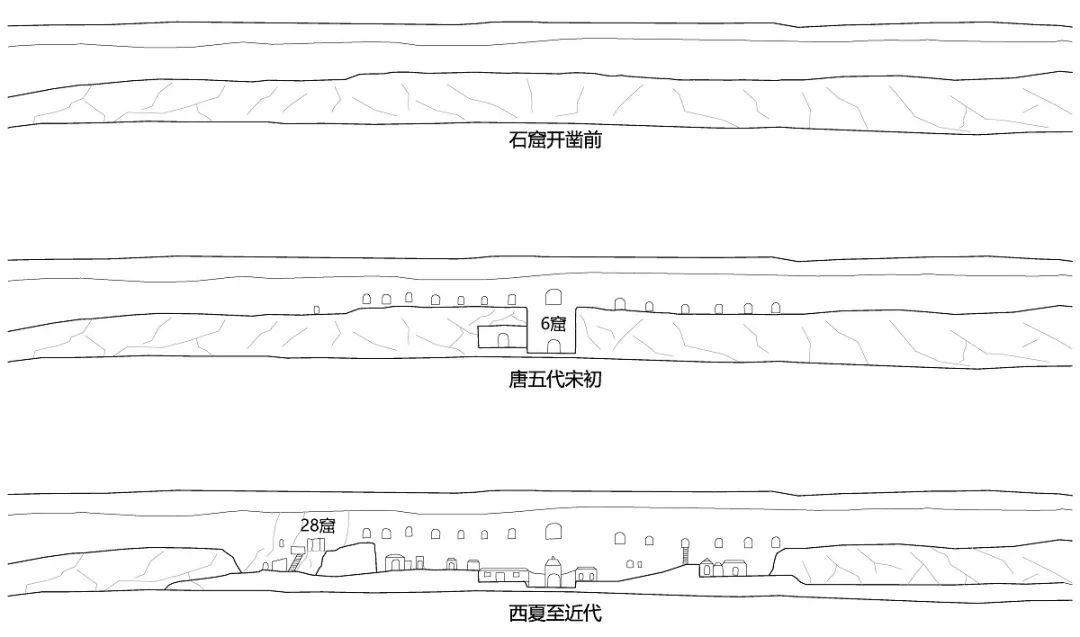

3. 崖面的利用与改造

综合以上几点,可推测榆林窟最初开凿时,崖前当有坡地,人们可借此直抵上部崖面,因此早期的洞窟都开凿在山体上部。值得特别说明的是第6窟,窟内凿有大像,且位于崖面正中,当为榆林窟的标志性工程。该窟首先借助坡体至崖壁上部开明窗进入,从上至下雕凿大像,并首次对山体下部突出岩体进行了斩山改造,削山为壁,在下部开凿窟门贯通内外,窟门的位置确定了现下层地平。但当时下层空间,当只限于现5、6窟所在的范围,两侧仍保留坡状山体,供人登临上部诸洞窟。崖前掘凿出的空间,可能如现状一样建房立寺,供僧人日常修行起居。此后窟前寺院历代更新,才进一步向南北两侧削凿山体,斩出直壁,不断拓展崖前空间,并借此在下层开窟,窟前的平地建构屋宇,逐渐形成了今天的面貌(图16)。

图16/榆林窟东崖历代利用示意图

这一变化,很可能有自然影响助力。一则崖体近水,受流水常年冲击,下方岩体容易受到影响,除前述西崖第31至34窟一带表现明显外,东崖虽有较高的漫坡,但长期洪水暴雨仍有侵蚀坡底的可能;另一方面,在西崖上方北端的第28窟,内有中心柱的设置,是榆林最早开凿的洞窟之一,该窟前部崖体大规模坍塌,使中心柱外露,在崖面形成了一上下贯通的山坳。但就在这山坳内侧,却有西夏兴建的第29窟,说明这次大规模崩塌发生在唐代以后西夏以前。从第28窟的残损情况看,山崖至少退后了窟深的一半,反映出这次自然破坏影响程度很大,则28窟周边乃至整个崖面,都有可能出现局部坍塌,造成崖面退后,坡体下移。这次自然坍塌后,西夏时期当有大规模的重修改造,从现存洞窟看,当时不仅在上方北侧端头位置新凿29窟,还率先在下方一线开凿有第2、3、10等大窟,元代续开第4窟,并“重建精蓝,复兴梵刹”,反映出这一时期榆林窟整体的重修更新,特别是对下方空间的经营。下方洞窟集中于南北两端,中部第7、8、9等窟规模很小,且均为清代开凿,说明西夏至元时期,崖前中部这一区域可能营建有地面寺院建筑,这当与修斩下方崖壁、开凿新窟、修整窟前平台同为一体的工程,并最终造成上部洞窟临空。为解决这一问题,才有必要于元代在上部各窟甬道间开凿穿洞,从南北两端顺山坡分别进入第12窟、28窟后,再通过各窟之间的通道观礼。

另外,对原始山崖的探讨还有助于解释榆林洞窟的特殊性。榆林上方洞窟均开凿有很深的甬道,分前后双室,主室深藏山体内部,这种开窟方式,罕见于其它石窟。若基于前文崖前坡体的假设,顺坡在高处开凿石窟虽然较为方便,但已接近崖壁顶部,而崖顶前端,由于该地区夏季暴雨,极易形成冲沟,雨水顺冲沟在崖面上蔓延的面流冲刷崖体,造成整个崖面的中上部裂隙较大、岩体脆弱,若按莫高窟作法,凿入较短甬道即开窟,则窟室顶部就是崖端最脆弱的岩体,极易发生坍塌,因此开较小的窟门,打很深的隧道,进入崖体中部,保证上部岩体稳定后,再开凿窟内空间。若崖壁原为现状所见的峭壁,则完全没有必要选择如此接近崖顶的区域开窟:一来选在山体中部,上部有很厚的岩体,开窟安全,也不用向内深入掘凿,省时省工;二来距离地面较近,施工及后来礼拜参观都较为方便。因此,现开凿在高处的洞窟,采取如此特别的空间形式,也可为崖体原始情况的一例补证。

4. 结语

综上,榆林窟现状峭直的崖面,可能并非开窟时原状,上方洞窟最初开凿时当利用了山体自然坡地,只是长期自然作用和下层建寺开窟的影响,下方坡体逐渐消失,才形成了如今的峭壁。对榆林窟原始崖面的探讨,可尽可能追溯石窟最初选址经营时自然条件和人为设计所起的作用;同时,对崖面变化的历时考察,也有助于了解石窟寺院的扩展和整合过程。除洞窟本体外,石窟所在的崖体环境是石窟寺院空间营造的重要内容,这不限于开窟地段,或可扩展至整个河西地区石窟所在河谷地貌的大背景下审视。如此,以榆林窟为案例,再反思规模更大、开凿过程更为复杂的莫高窟的原始崖面,或有新的思考。

图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

彭明浩,北京大学考古文博学院助理教授。

相关链接:

美术遗产

文化城市

文化城市