“如果你爱一样东西,你就不愿让它消失,即使被人遗忘,也要重拾对它的记忆。”

在贵州凯里有个村寨

叫做石桥村,因古法造纸而闻名

整村都姓王,户户都造纸

但在十多年前,这一切都改变了

石桥村位于黔东南苗族侗族自治州

这里依山傍水,风景优美

民风古朴,建筑独特,吊脚楼随处可见

但在找到它之前,我们颇费了一番功夫

这次我们巨匠汇探寻小组从凯里高铁站下车后

热情好客的王老师就特地叫朋友开车来接

海拔一千多米的山地,九转十回

二三月的天气,正值春回大地

临近古村,伴随着道路两旁黄澄澄的油菜花

一路听老师给我们介绍当地风情

令人只想醉在此处,小伙伴们更是直呼不想再离开

我们此次来拜访的是两位古法造纸传承大师

王启文老师和王兴武老师

接待我们的则是王启文老师的亲弟弟——王启辉老师

他说:“自从申请到非遗后,慕名而来的人也越来越多了”

王启辉老师非常热爱自己的家乡

也喜欢对我们说一些当地的趣事

在进村前,我们有经过一个大溶洞

王老师赶紧让朋友停车带我们去看

他说,这个洞叫穿洞,得四个小时才能走完

平时都是要探险队才能走到底,里边很是精彩

虽然洞内怪石嶙峋,但洞口却是一个古法造纸遗址

是村里人合资建的,属于村内共同财产

但这只是一个造纸演示地,真正精彩的还是在村内呢

进村后立马就热闹了

迎面而来的古朴气息让你忍不住赞叹

但向往大都市的人会嫌弃道:再也找不到比这里更破的地方了

确实,这里整个村都是些古老木房

因为属于苗族自治州,所以房子都较矮

王老师说,这些房子都有好几百年了

自己家这间就住了三百年了

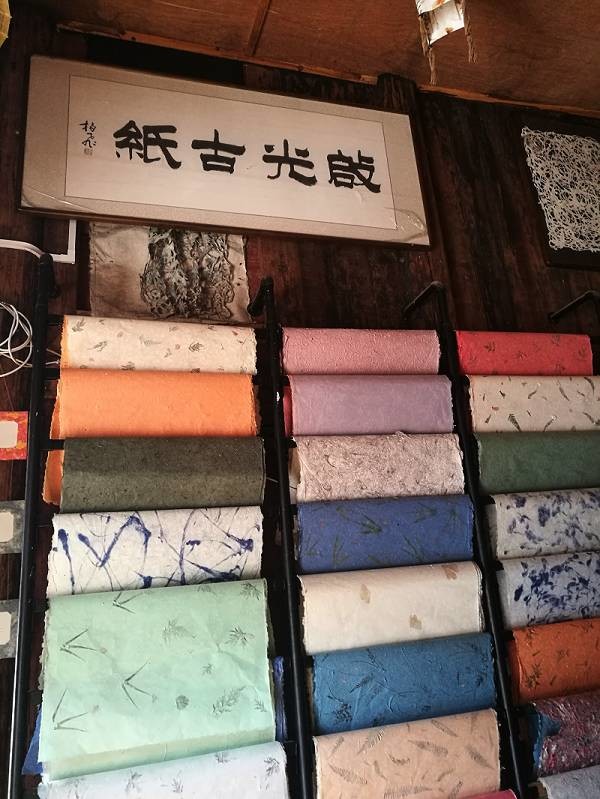

进入老师家,映入眼帘的就是各种造纸的成品

老师介绍说,这些纸张都是纯手工制成的

每一张都倾注了自己的心血

就这么一个小本子

从做第一道工序起到最后完成

至少需要半个月

特别是一些精心制作的纸张

假如封面是蜡染或是手工苗绣的

一本得要花600元,光一个封面就得200元左右了

因为纯手工极为耗时,所以这些都是按张来论价的

王老师说,石桥村是一个非常特别的村

这里没有自己专门的文字,但它却世代造纸

由于我们有意了解古法造纸的故事

因此王老师带我们到村里人的造纸圣地——大岩壁

这是村里另一个古法造纸的遗址

距今已经上千年了

大岩壁遗址堪称是大自然的杰作

不管雨怎么下,水都流不到下面造纸的地方

王老师说,老祖宗的智慧就是令人佩服

选个造纸地点都这么的妙

岩壁上,有很多朱砂写的字

据说是古时文人雅客路过的时候题的字

老师还给我们看了乾隆年间留下的墨迹

由于时代隔的有点酒,不仔细找还真找不到

但当地人就是有办法,用水一泼,墨迹就显形了

特别有意思

石桥村的造纸术传承已经有上千年了

但当我们问到具体多少时

王老师表示已经不知道了

只知道从小就看到这儿家家户户都造纸

还说一些知道的老人都去世了

反正造纸历史已经有很久很久就对了

古法造纸的工序,每一道都是由匠人们纯手工打造

从第一道选树皮开始,到最后纸张形成

至少需要大半个月

如果再加上裁剪,装饰等工序

所需的时间和精力就更多了

古法造纸的原材料都是用构树皮制成

王老师说,这是必须的原料,别的树皮是无法替代的

因为只有构树皮才能在高温蒸煮下分离出纸张所需的纤维

现代化的工艺可以做到所有树都能造纸

但很脆,没有韧性

而古法造纸所用的构树,则千年都不会坏

王老师家造的纸,纸张都是平常纸厚度的两倍

但他说,现在市面上有一种仿造纸

外表看起来和古法造纸没两样

而且采用机械生产,比较廉价

因此抢走了石桥村很大一部分市场

但是,这种纸张是没有肌理效果的

也就是没有构树皮的纤维,是很难保存的

而且古法造纸都是纯手工打造,质感不一样的

这也是它比其它纸贵的原因所在,王老师笑笑说

把构树皮从树干上分离出来后

就需要把它放到水里浸泡12个小时

因为村子里河水上游在修桥,所以水质有污染

所以王老师他们都是用的纯天然的山泉水

确保纸张不受到污染

接下来就是要裹石灰,也就是浆灰

然后就要把它放到锅炉里蒸煮24小时

这个锅炉是村里人造纸人共用的

时间到后,就需要到河里清洗石灰

这是个慢活,人工成本很高

一锅炉需要4个人清洗一天时间才能完成

清理完,也就要选料了

需要把不好的材料丢掉

然后再进行打浆

这是个力气活

需要把树皮完全捣碎

以便纸张制作

捣碎后还需要浸泡

一般两盆浆需要一小半水槽的水进行搅匀

然后再加入仙人掌汁

这一步是使得抄纸后更容易一层一层的撕开纸张

所以是少不得的

现在到了关键的一步抄纸了

也就是正式造纸开始

每家每户都有自己的手工小作坊

王老师就是在自家作坊里做这几步的

用个造纸架,把纸浆从水槽里抄上来

不断在水槽里摇晃木架

随着水声荡漾,一张纸的雏形就出现在帘纸上

帘纸,就是像竹帘一样用来铺纸的工具

一般根据想要的纸张厚度,摇晃几下

一张纸就出现在帘纸上了

就这样一张一张的铺下来

一层一层的叠上去

这些数量就是匠人这么久以来的辛苦所得来

最后进行晒干,深加工,制成成品

就是我们在王老师家里所见的纸张

这些纸,除了书写画画外

还可以用来装裱,观赏,收藏,送礼等

王老师说,这些大片纸用来做灯笼,显得古朴而又美观

就连王老师自己的卧室,他说都贴满了自己设计的古法造纸

在石桥村,30岁以上的人都会造纸

这并不稀奇,但贵在坚持

但是,现在年轻人都不愿意干

而老匠人呢又不愿意吸收新的东西

导致传统手工艺的不进步,市场需求不大

王老师称自己也是因为喜欢了才坚持下来

我们要王老师讲讲自己的故事

他说也没什么好讲的

从小学的时候就开始学这个了

因为村里条件使然,那时每家每户都在做这个

不是务农就是造纸,他认为造纸轻松点就选择学了

兄弟二人都是喜欢学造纸的

但现在的现状是

受市场的冲击,30岁以下的人都不学了

特别是从2004年开始,受到市场机械化的冲击

整村三百户人家,如今坚持下来的只有不到六户了

虽然说成为非遗传承人出名了

但那只是口碑上的改善,并没有从根本上解决问题

他说,造纸最主要的是需要带领村里人重操旧业

让每家都有兴头干,才能回到之前的盛况

对于非遗传承,王老师非常有自己的见解

也拥有一种身为传承人的责任和义务

他说,如果古法造纸有市场

相信村里的年轻小伙子都是愿意学习的

与此同时还需要培养新人与时俱进

才能打破老匠人保守的思想,接受新事物+

只有流通的市场,才能说的上是传承

最后,他总结到

传承首先是要传播

传播则需要年轻的人、有思想的人

去把这一项技艺完成

这样才能够进行良性的循环传承

如今王老师已经有32岁了

算算时间从事古法造纸已经有二十多年

不管世事如何变迁,他造纸的想法却从没改变

对他来说,这是一份纯粹的热爱

是一种情怀的坚守,更是一种生活的常态

文化城市

文化城市