银烛秋光冷画屏,

轻罗小扇扑流萤。

潮

扇

中国扇文化起源于远古时代,

是中华民族文化的代表产物。

扇的初源,是为了扇风挡雨,

后来发展为寄托情思,美仪令之用。

晴雯撕扇

冬天也要执扇的诸葛亮

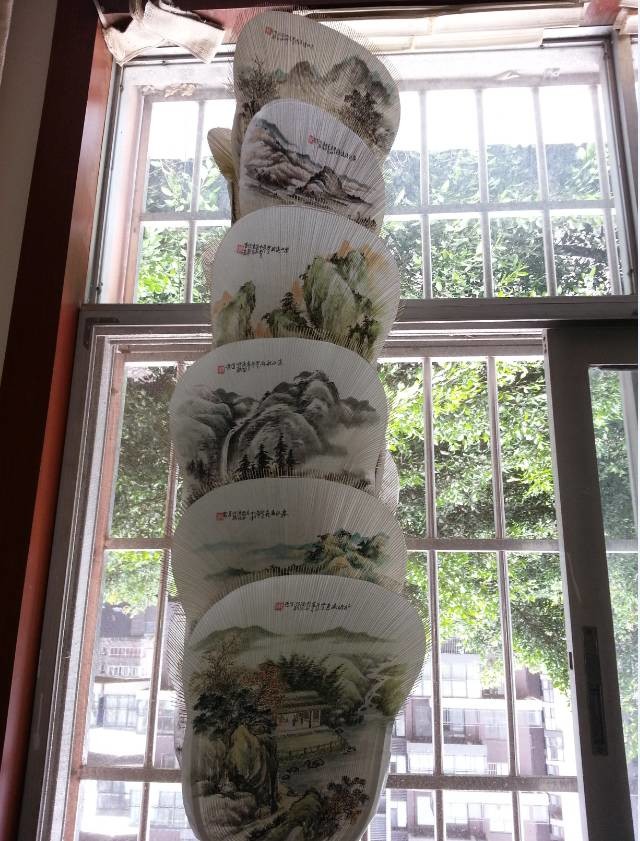

德阳潮扇始于清末,

是潮州团扇与德阳当地土扇结合改良而成。

德阳潮扇被进献慈禧太后,

深得慈禧喜爱,

由是名声大噪,风头无两。

德阳潮扇 扇骨

德阳潮扇以竹为骨,

以绢为面,

以文为墨,

以画为魂,

并加入锦缎包边的制扇工艺,

雅致精美。

融合木贴画元素的德阳潮扇

1943年罗斯福总统访问国民政府,

宋子文来德阳精选4把潮扇,

由国画大师张大千、谢趣生分别绘制扇面,

作为寿礼送给美国总统罗斯福,

被罗斯福称赞为东方艺术之瑰宝,

其中两把被美国博物馆收藏。

《纽约时报》也曾慕名专程来到德阳采访当地潮扇庄。

建国后潮扇曾在很长一段时间被作为国礼赠送印度、前苏联、罗马尼亚等地。

如今扇本质的价值早已不仅是遂人炎凉之需,

潮扇作为文化的遗存,

由形式表象透射出匠人匠心,

更带着时代的记录与隐喻,

为世人增悦目之物,

留诸多明心之想。

德阳潮扇

潮扇制作是完全的纯手工,

工艺相当复杂,

以前潮扇厂的工人,

每个人只能完成其中的一步。

如今在全国 ,

德阳潮扇作为四川省级非遗,

传承人也只有两人,

杨占勇便是其中之一。

德阳潮扇

选竹

每年3至6月间是潮扇的制扇季节。

杨占勇需要2月底开始物色竹料。

潮扇的扇骨原本用德阳本土的一种叫慈竹的竹子,

可由于环境污染严重,

如今这种竹子长斑,

划不起丝,没有韧性,

现在都是到400公里外的宜宾竹海去选竹料。

传承人杨占勇

划片和启丝

竹料选定后,

经过锯、劈, 拆成手指宽的小竹片,

用刀在这些小竹片上轻启出三层黄篾,

留下厚薄约一毫米的青皮篾,

再用手对准刀口,

一丝一刀拉出竹丝,

每片1-2厘米的竹片要分15到20丝,

一把小的潮扇需要140多根竹丝,

这需要极大的耐心。

为青皮篾启丝

为青皮篾启丝

扇柄和扇框

与启丝所用4—6月的嫩竹不同,

制作扇柄需要秦岭淮河一带的老竹。

为保证美观,

扇柄竹料需反复推磨至光滑圆润,

才能进行雕刻打孔等工序。

扇框用竹同样为无巴结的老竹,

弯曲扇框,全凭匠人的经验和技术,

力道不足无法达到效果,

用力过大会使竹子弯折。

扇柄&扇框

扇架和丝柄

潮扇分大、中、小三个型号,

大号宽约22厘米,竹丝数约168根;

中号宽约19厘米,竹丝数约156根;

小号宽约16厘米,竹丝数约为144根。

将启好的竹丝一片一片围在扇柄上端处。

用细麻丝缠绕,

加一片绕一圈,

所有数量的竹丝片加完,

才能绕好后打结扎紧。

丝柄

编丝

编丝一个步骤需要细分为

编角线、编下线、绕中线、编上线、编围线、排扇形,六步。

每一步都需要极大的耐心,

这六步下来,

扇骨的结构才算完成。

编角线

编下线

绕围线

排扇形

画扇面和裱扇面

扇面所用绢丝,

来自江南。

裱糊之后需观察物象,

验查湿度,

这些观察并无定式可寻,

完全靠匠人经验。

最后用深色丝绢裱制扇子边缘,

贴云耳,挂扇坠。

完整扇骨

制作一把这样的扇子,

杨占勇需要将近四天时间,

一年产量不足百把,

两根慈竹就能满足杨先生一年制扇的要求。

就为这两根竹子,

杨先生每年都要亲自驾车几百公里前往宜宾竹海选料。

裱扇面

德阳潮扇的源起与兴盛,

正是匠人的心思为其添彩,

市井的品鉴为其增值。

无奈世风不古,

人们对扇子的需求,

无论于实用的角度还是礼仪习俗的视点,

都已经成为过往,

德阳潮扇再难在需求与投入中间找到平衡的一点。

德阳潮扇

2007 年 3 月,

德阳潮扇成为 “四川省非物质文化遗产”,

2012 年 6 月杨占勇先生成为“省级德阳潮扇代表性传承人”。

即使这样,

杨占勇仍表示

“靠做潮扇,是不能养家糊口的。”

售价过千的德阳潮扇,

其价格和物件本身的实用性又与民众太有距离,销售难以为继,

这也是很多传统手工艺面临的困境。

新式潮扇

扇子蕴藏着丰实的文化内涵。

古往今来,

扇子对于中国人,

从来不止是扇风挡雨的冰冷物件。

一把小小的扇子,

诗人可写诗作画,

僧人用来传经布道,

情人之间以此传情寄相思。

希望几千年的扇文化,

不会仅仅因为空调普及就被彻底抛弃。

文化城市

文化城市