图/两山公园恢复的稻田(公园位于北京万寿山和玉泉山之间)

清源文化遗产

微信号 mobiheritage

芒种,字面意为有芒的麦子快收,有芒的稻子可种,这个节气代表了仲夏正式开始。芒种时节,长江流域栽秧割麦两头忙,华北地区收麦种豆不让晌,全国各地一片农忙景象。今天由北京林业大学三山五园研究团队,在清源与您分享京西水稻的历史故事和每年在曾经的京城三山五园地区、如今繁华的北京海淀所举办的插秧节~

*本期作者:朱强

今天生活在城市中的人们可能难以想象:城市化之前的海淀,用乾隆皇帝的诗句来形容就是“分明画里小江南”(《御制青龙桥晓行诗》)。没错,江南地区湖泊连片、稻田遍布、村舍俨然的景色曾“一样不落”地出现在这里;更特别的是,大大小小的近二十座[1]皇家园林成片分布,水系在引入园林后,经匠师的一番打造,变为了令帝王流连的千变万化的景观,代表性的如圆明园中的九州清晏景区和福海景区、颐和园的昆明湖、后溪河等。

[1] 包括圆明园、畅春园等皇家园林及附属园林,朗润园、蔚秀园等皇家赐园,集贤院、澄怀园等衙署园林,泉宗庙等皇家寺庙。

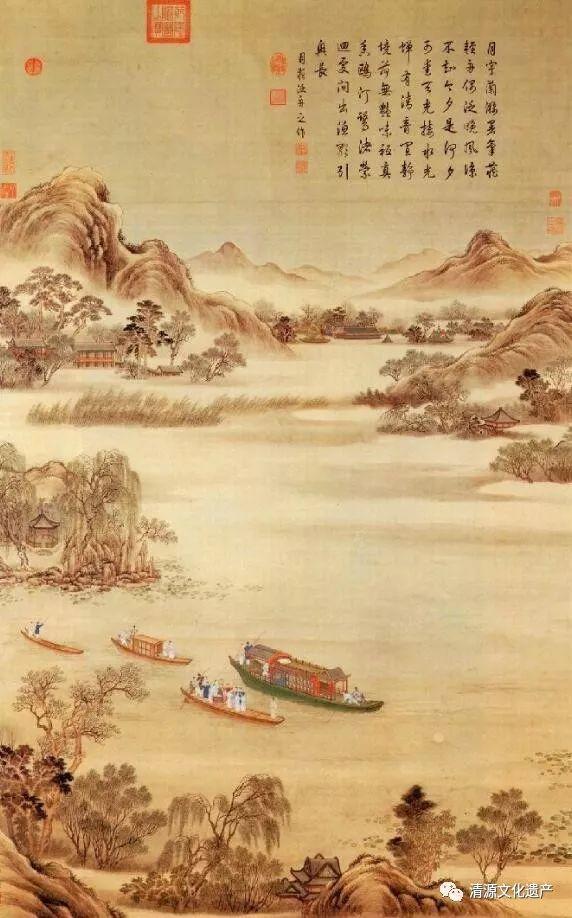

图/清代宫廷画师绘/《十二禁禦图》描绘的福海泛舟场景

为何上天如此眷顾中国北方的这块地方而让它与众不同?应该说这得益于绝佳的生态环境和中国古人不懈的开发建设——这正是顺应自然、改造自然的结果。高耸的西山遮挡了寒冷的北风,西山、玉泉山和海淀的泉眼源源不断地提供丰沛而优质的水源。近一千年以来,人们在这里建设水利、开辟农田、定居生活,将它改造为一处非常适宜生产和生活的郊外“风水宝地”——也正是因为如此,它才吸引了历朝的帝王、权贵和数不清的文人墨客到此观光游赏,留下了无数诗篇。从金代的香山寺和“西山八大水院”到元代的大承天护圣寺,从明代的勺园和清华园再到清代皇家不遗余力打造的“三山五园”,应该说风景园林的建设几乎从未中断,这不仅改善并美化了海淀的生态环境,而且为它注入了深厚的文化底蕴。可以说,假如三山五园能够完整地保存至今,它一定是全国乃至世界上独一无二的文化与风景“圣地”。

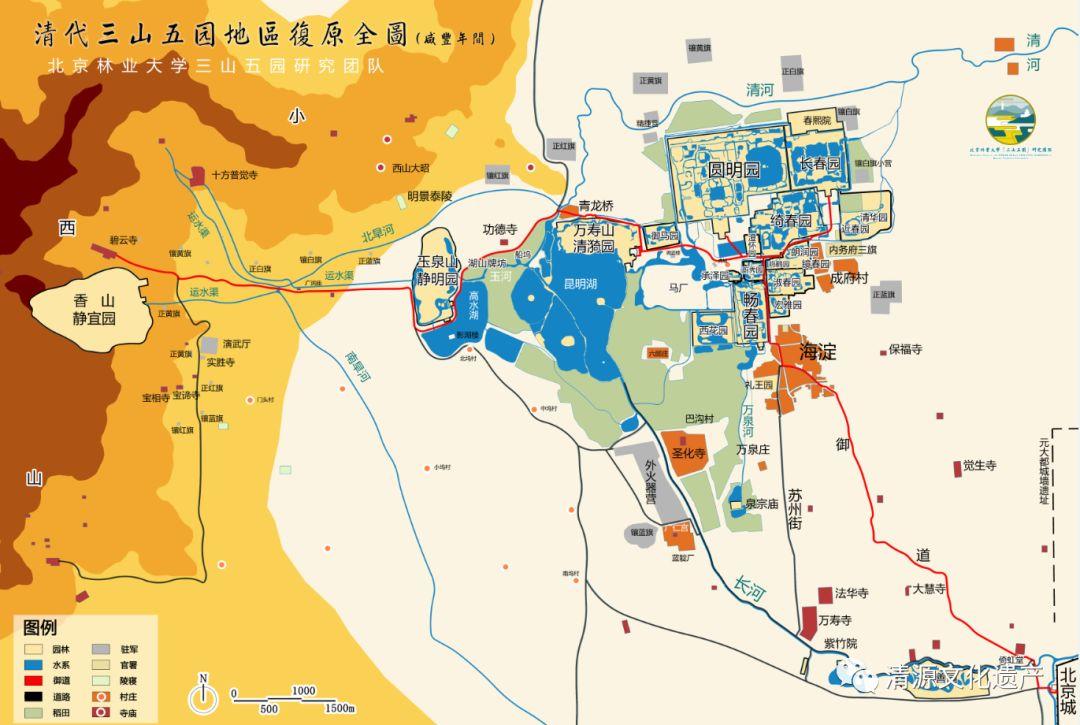

那么,“三山五园” 是指什么呢?狭义上讲,它是指著名的畅春园、圆明园、颐和园(光绪之前称为“清漪园”)、静明园和静宜园这皇家五园,其中颐和园位于万寿山、静明园位于玉泉山、静宜园位于香山,这就是历史悠久的“三山”。而广义上讲,它其实是一个总面积超过北京老城的地区,也是一个综合的人居环境系统,包含了园林、衙署、水利、农田、村镇、军营、寺庙、陵寝等多种内容,由皇家内务府进行管辖,因此它可以毫不夸张地被称作为一个“小京城”,一个山-水-林-田-湖-园-村-营的“有机体”。这张复原平面图清晰地描绘了它在160年前的盛况。

图/北林三山五园团队绘/清代三山五园地区复原全图

这里曾分布有几百万平方米的京西稻田(图上浅绿色的区域),主要位于海淀镇以西、万寿山和玉泉山之间以及圆明园北侧和东侧的区域,由玉泉山和万泉庄40余孔“随地涌现”的天然泉水进行灌溉,场面蔚为壮观。没错,这两处地名“玉泉”和“万泉”正是因为泉水而产生。据记载,玉泉山的泉水即便在冬季,每分钟也能涌出120立方米,夏季的水量约可两倍于此。玉泉山的泉水专供皇室饮用,而这些由泉水灌溉的稻田,也由清代的皇家所有。

图/民国年间位于颐和园与静明园之间的稻田 来源:哈佛大学 莫理循

雍正年间,内务府设立了名为“稻田厂”的机构,专门管理这些御稻田。其中绝大部分的稻田由内务府向百姓出租,仅有少量专供皇室使用。农民将稻米变卖之后,按年缴纳地租,这笔经费就被用于水利设施和皇家园林的修缮,当然这只是皇家园林的一小部分经费来源。除了水稻,三山五园这里还曾分部有大片的荷花地、蒲地、旱地,同样向百姓出租,也就是说,这里的水面中还栽植有莲藕及蒲苇等农作物。不仅如此,皇家园林内部也曾经种植有水稻等农作物,如畅春园、圆明园、静明园、熙春园等园内的稻田、麦田、菜地、果园等,比较著名的景点如圆明园的“多稼如云”、静明园的“溪田课耕”等。可见在古代,农业生产绝对是这里的支柱产业之一,三山五园则更像是一个巨大的“皇家农庄”。

在畅春园,无论内外,同样分布有大片稻田,从北京林业大学三山五园研究团队复原的《畅春园及周边环境平面图》上清晰可见。长期驻园的康熙皇帝和后来向母后请安的乾隆皇帝都曾多次在此视察水稻的引种和生产情况,如康熙皇帝诗中写下的“七月紫芒五里香,近园遗种祝祯祥。炎方塞北皆称瑞,稼穑天工乐岁穰”(《畅春园观稻》),乾隆皇帝在诗序中写下的“皇太后命观园内所艺禾黍,与与翼翼、诚有秋也”(《诣畅春园问安》),可见古代帝王对京西稻生产的重视程度之高。

图/北林三山五园团队绘/畅春园及周边环境复原平面图

只可惜,畅春园在道光年间(1843年左右)彻底遭到废弃;在清帝国倒台之后的民国年间,由于管理不当,京西稻曾一度“泛滥”到整个地区乃至皇家园林的内部,不仅耗费了大量水源,还破坏了不少园林遗址;2000年时,整个三山五园地区的京西稻因水源枯竭而停止生产,京西稻田——这个重要的生产和景观的组成,告别了历史舞台。同时改变的,还有几百年来的人与自然、人与土地之间相互依存的关系。回过头看,这一历程令人颇为感慨。

在一篇研究论文中记述了一份珍贵的访谈记录,访谈对象是六郎庄的村民们,反映出稻田消失前后的巨大区别。六郎庄位于畅春园的西南、昆明湖以东,整个村子都被京西稻田包围。村民老谭回忆道:“那个时候我们都是小孩,一起在田里玩大的,下了课经常一起去稻田里抓青蛙,逮蜻蜓。长大一点之后,我们就一起在田里干活,感情非常深。家里面不论有个大事小事,大家都互相知道而且相互帮忙,跟亲兄弟一样。”

可是当生产模式发生转变之后,不仅村子的面貌不一样了,人与人之间的关系似乎也跟着变了。村民老吴的夫人感慨道:“你看现在的村里面,垃圾乱扔,公共厕所也总是臭气熏天。原来有稻地的时候,这些粪便都可以用来种地,种出来的稻子又好又没有污染,还不浪费。现在没有稻地了,大家都只想着租房子,也没有人关心村里的环境了。”

就这样,环境的恶化导致六郎庄的村落在近年来的“城中村”改造中消失,村民们也早已离去,只留下了空空荡荡的土地和零星的古建。生活在城市中的人们住在高楼大厦之中,不再需要下地干活、不再需要牵挂田里的收成、当然更不会再有农田里捉青蛙、逮蜻蜓的“自然体验”了。不禁要问,既然水乡泽国的风貌无法重现,既然城市化的浪潮势不可挡,如何才能够挽留住如此珍贵的土地记忆?我们的城市是不是有责任将它保存并持续地传承给子孙后代呢?

答案当然是肯定的。近几年来,市规划部门在三山五园地区的两山、北坞等几座公园里恢复了部分稻田,目的正是为了帮助人们记住“乡愁”。这些“景观稻田”不仅能观赏,而且还能让市民体验。

虽然畅春园的遗址已经几乎不存,但它附属的西花园在2003年变成了海淀公园——一块闹市之中的“绿色心脏”、一个三山五园历史记忆的载体。也正是从那时起,每年五月在公园的“御稻流芳”景区都会举办一场特别的节事活动——“插秧节”;十月,还会在同样的地方举办“收割节”。

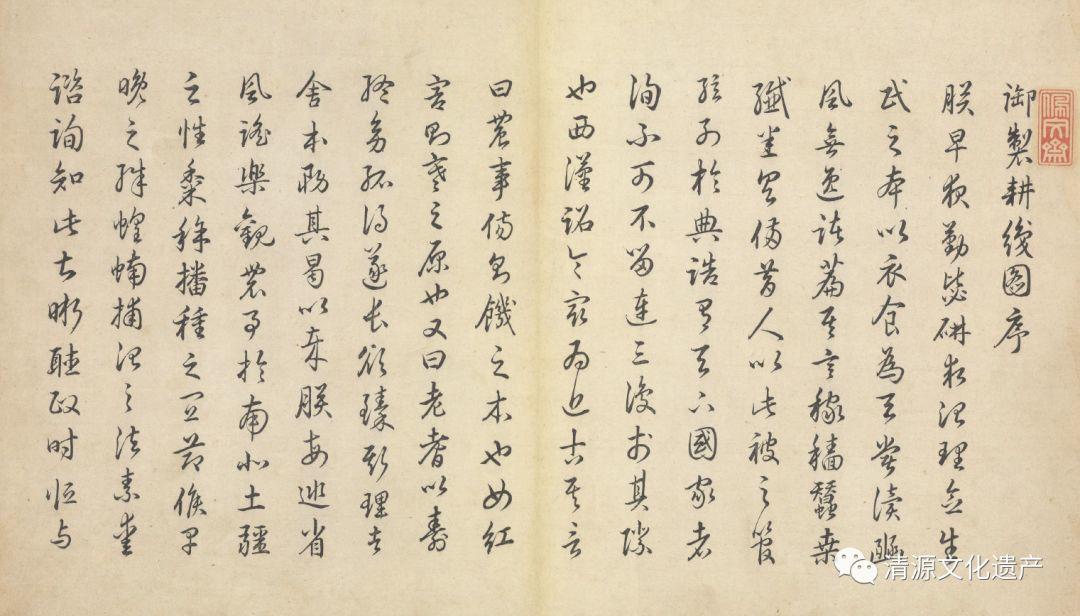

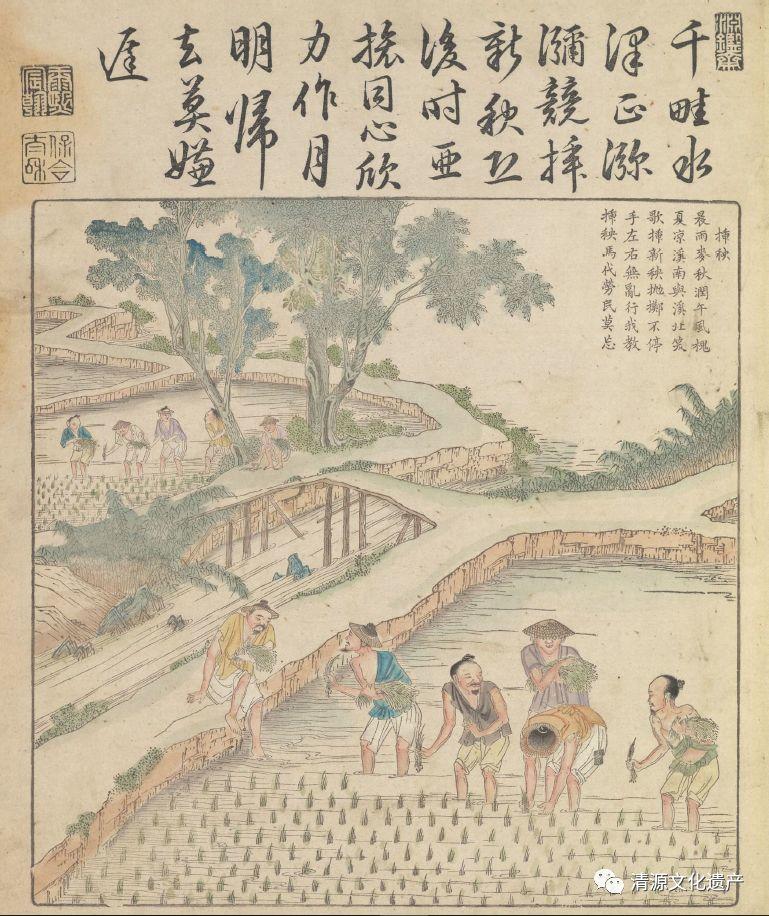

什么是插秧?据考证,康熙皇帝曾在畅春园内主持编纂过多部典籍,其中关于农业生产的典籍当属《御制耕织图》,它的多个版本被收藏在世界各地的博物馆和图书馆中。在“耕”的部分,水稻的生产被分解为23个步骤,插秧是其中第10个步骤,在这之前需要经过浸种、耕种、布秧、拔秧这9步,之后还需要一、二、三耘、灌溉、收割、入仓、祭神这13个步骤,过程十分繁琐,可见古代劳动人民的艰辛。这套画册也像“教材”一样,清晰地描述了各个步骤的工作内容。插秧其实是将水稻苗从秧田移栽到稻田之中,通过控制间距,为每一株秧苗留出充足的生长空间。

图/康熙皇帝御书《御制耕织图序》

图/《御制耕织图》之《插秧》及康熙皇帝题诗

2019年5月的插秧节已经是海淀公园举办的第16届活动了,上百名市民来到这里,穿着雨靴或干脆赤脚进入田中,感悟海淀特有的京西稻历史记忆。在参加的人群中,有一大部分都是本地在读的中小学生。作为畅春园及三山五园历史文化的研究者和科普者,北林研究团队的年轻人们首次参与到其中,他们和园方共同策划了一面大型“畅春园历史文化展墙”,将已发表的论文及复原图转化为讲述海淀公园“前世传奇”的生动材料——这是首次在畅春园的旧址上展示它的历史文化。他们还在现场展示了明信片、杯垫、印章等自主开发的三山五园文创产品,得到了广大游客尤其是小朋友们的强烈关注。

能够在这块特殊的土地上开展插秧活动,无疑是对三山五园历史文化一次最好的缅怀。中华民族拥有几千年的农耕文明和生态智慧,这种插秧体验无疑就是最生动的课堂。既然历史不能重现,那么在今天高度重视生态和文化的时代背景下,通过举办具有历史底蕴的节日活动,帮助本地居民重温记忆,是一种值得推广的文化传承方式。

对于学者而言,需要研究的是古代三山五园的格局及它所蕴含的生态理念和智慧,以及如何才能修复三山五园地区的生态环境,持续地造福于城市的居民。同时,除了京西稻文化,历史上的三山五园实际上还承载着其他丰富的文化内容,或许也能够在各界人士的努力下,“活化”为当代城市居民所向往的一种生活方式。

图/海淀公园第16届插秧节活动现场

参考文献:

1.《当时间与空间相遇——北京三山五园地区发展历程回顾》(高珊、朱强、张一鸣)

2.《清代畅春园复原及理法探析》(朱强、李东宸、郭灿灿、姜骄桐)

3.《清代北京皇家园林植物景观与园林经营体系研究》(肖遥、朱强、卓康夫)

4.《北京“三山五园”整体性研究新思考》(朱强、张云路、李雄)

5.《京西稻的景观变迁兼述其与城市互动关系的复杂性和矛盾性》(李正、李雄、裴欣)

6.《失序的家园:一个城中村的拆迁与弈争》(刘怡然)

知识拓展:

了解北京城、三山五园与水脉,请点击文末“阅读原文”观看原创纪录片《行走三山五园》之《水脉寻踪,三山揽胜》,半小时走完20公里山水画廊,了解三山五园的千年历史文脉。

作者:朱强

北京林业大学园林学院博士研究生

北京林业大学三山五园研究团队队长

北京林业大学三山五园研究团队成立于2015年,旨在通过青年学子的力量,致力于皇家园林历史文化的研究以及公众科普教育,现有本硕博在读学生16人。迄今为止在校园、北京国际设计周、台湾、故宫主办或参加过展览4次,在校园、海淀社区、中小学等举办宣讲及亲子活动十余场,拍摄《行走三山五园》专题纪录片、录制《三山五园,朕有话说》喜马拉雅FM节目,开发文创产品等,得到过北京青年报、北京晚报等媒体的报道,连续3年得到西城区“四名汇智计划”的经费支持,取得了较为广泛的社会影响力。

温馨提示:

清源目前支持搜索的关键词如下

遗产地| 鼓浪屿| 蔚县| 景迈| 团山| 碧山| 呈坎| 景德镇| 庐山| 遗产点| 佛光寺| 千佛崖| 拉加寺| 双林寺| 宝梵寺| 二王庙| 明十三陵| 太和城| 喇家遗址| 周口店| 灵渠| 遗产类型| 石窟| 石质文物| 壁画| 彩塑| 城墙| 遗址| 木构| 乡土遗产| 近现代遗产| 灌溉遗产| 专题| 世界遗产大会| 藏式建筑| 道教建筑| 洞天福地| 学术资讯汇| 建博会| 清源作者| 吕舟| 魏青| 张荣| 邹怡情| 吕宁| 陈怡

*文中图片均由朱强提供。本期编辑:胡玥

网站丨chcc.thad.com.cn

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):芒种|“插秧节”,是对三山五园历史记忆的一次缅怀

文化城市

文化城市