图文〡左祥

庐剧 安徽省地方传统戏剧

2006年5月20日,经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

其国家级非遗代表性传承人有:丁玉兰、孙邦栋、黄冰等

庐剧,原名倒七戏,又称小倒戏、小戏,另有别称花篮戏、采茶戏、灯戏、二小戏、三小戏、和州戏、倒祭戏、稻季戏等,流行于安徽省江淮之间的皖西、皖中和江南部分地区 ,是在大别山一带的山歌、淮河一带的花灯歌舞的基础上吸收了锣鼓书(门歌)、端公戏、嗨子戏的唱腔发展而成。 庐剧的传统唱腔分主调和花腔两部分,表演朴素而活泼,简单而真实,同时庐剧演员身兼数角,轮番替换,还要兼打锣鼓,早期庐剧用锣鼓伴奏,主要有堂锣、大锣、小锣三件打击乐器。(此段文字来源于网络)

什么是戏曲?百度来的资料是这样写的:戏曲一词最早见于元人陶宗仪《南村辍耕录》,指的是宋杂剧,从近代学者王国维开始,才把戏曲用来作为包括宋元南戏、元明清杂剧、明清传奇以至近代的京剧和所有地方戏在内的传统戏剧文化的统称。

在过去,戏曲是人们生活中不可或缺的一部分。在那个没有电影、电视的年代,逢年过节、赶会赶场、庆祝丰收、翻盖新房、婚丧嫁娶等,都会搭台唱戏。在乡间田头、在老屋门前,唱戏人上妆入场,给老乡们带来一场场好戏,忙了一天的乡亲们聚在台下,翘首享受这一幕幕精彩的戏剧。戏演完了,曲终人不散,有的人还要到后台看看自己喜欢的角儿。

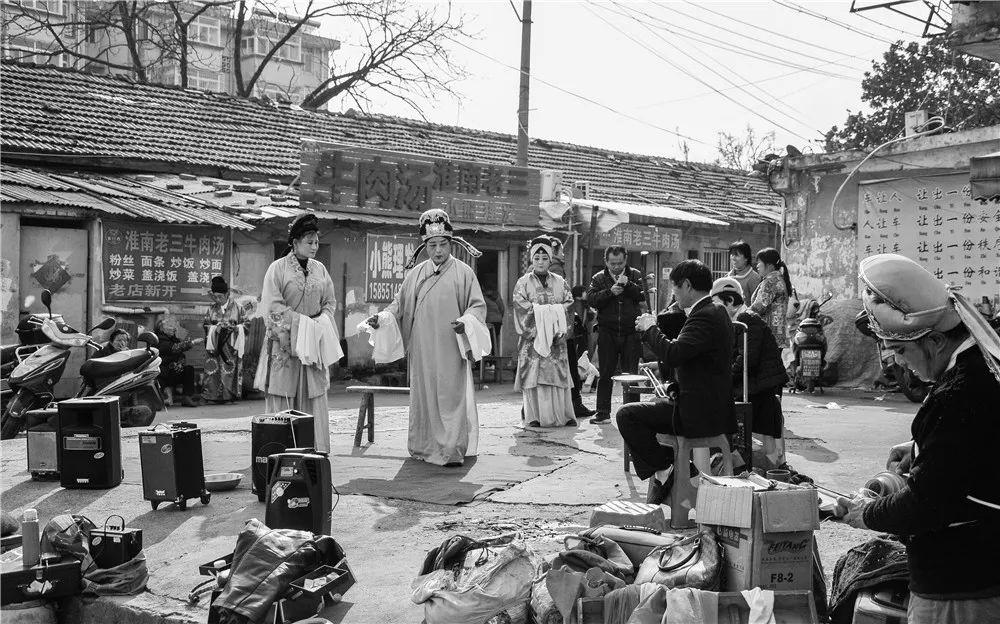

只是随着岁月流逝,社会生活环境的变化,文化产业的改革等诸多变迁,戏曲这种古老传统的艺术形态,如今也在民间逐渐淡出了人们的视野。大部分戏曲团没有了舞台,只好分散到城市的各个角落或者乡下,组成小小的戏剧班子,继续表演着传统戏剧。年前在合肥东七偶遇到一个庐剧戏班在城乡结合部的街头进行着戏剧表演,看着老艺人们在简陋的台上忘我的吹拉弹唱着,面对台下没几个观众的鲜明对比,又显得如此的落寞和孤独,让我心生一丝辛酸和无奈,同时也为他们的坚守和敬业精神而感动。

☟

■ 戏曲是富有特殊艺术魅力的,它作为我国传统文化中遗存最丰富、最具民族品格的艺术形式之一,本应该是有旺盛的生命力,长盛不衰的,但随着时代的发展,我国的戏曲艺术出现了前所未有的危机,许多剧种正在逐步消失,尤其是小剧种、稀有剧种濒临消亡或已经消亡的现象。另外一些戏曲大师的知名度也逐渐淡去,或许现在的年轻人知道谭鑫培、尚小云、陈书舫、严凤英、丁玉兰等这些大师名字的为数不多了。

■ 在一个有阳光的早上,恰逢周边花冲公园周末市集在开市,一个庐剧戏班子在城乡结合部街角的一处空地上用一块红地毯搭起简易戏台,就地表演传统庐剧。围观者多是老年人,唱的入戏,看的入迷,情景动人也悲凉。

■ 两个破箱子,一辆三轮车装着他们演出的全部行当,戏服、化妆盒、音箱、连给观众坐着的小板凳都是他们自己带过来的。

■ 没有化妆师就自己上妆,简易的化妆盒里其实也就就有几块粉饼和一支眉笔,但当艺人们把妆扮上后戏剧的状态就上来了,只见他们眉宇间发着异样的光彩,那种光彩令人惊心动魄。

■ 在他们上妆间隙,我问这些老艺人们都来自哪里?他们告诉我他们几乎都是合肥本地人,有些是专业的庐剧演员,还有一些人算是半路出家的戏迷,因为剧团经营不下去了,又不想离开自己从事了一辈子的行业,离开自己热爱的庐剧,所以大家一商量就组织了这么一个庐剧班子走街串巷的给大家表演,有点过去“跑江湖”的味道,虽然有时候一场庐剧演下来,围观的群众也没打赏一毛钱,但他们还是很乐意并享受着这种最本色的庐剧表演。

■ 在艺人自己上妆期间,这两位大叔一直在旁边吹奏着乐器,为马上开演的剧目认真操练着。就算舞台再简陋,面对自己热爱的行当,就像是面对自己的信仰,必须虔诚,马虎不得。

■ 这些艺人们各个都“身兼数职”,这不连音响都要自己会调试。

■ 从上妆到穿上行头扮成“戏中人”,一气呵成。扮武说文,古往今来虽如是;春花秋月,浓妆淡抹总相宜。

■ 戏服一穿上身,让唱戏人立马有了“魂”。只是戏演久了,曾经鲜艳的戏服已经陈旧不堪,甚至都破损了。为了节约开支,破损的戏服她们就自己补好再穿上,除非实在破到影响到上台演出效果,才会更换新的戏服。

■ 唱戏人,在封建社会地位低下,被称“戏子”,唱戏也是最下九流的一种职业,他们在创造灿烂的同时,也陷入卑贱,时代的潮汐、政治的清浊,将其托起或吞没,但始终有一种专属于他们的姿态与精神,贯通始终。

■ 这位大姐应该是这个戏班子的班主,她看我拿着相机在拍照,问我是做什么的,拍出来做啥用?我告诉她我想放在网上帮你们宣传宣传,现在看戏的人不多了,你们真心不容易。她听到我的话后两眼放光,一再嘱咐我一定要多拍点,看着她兴高采烈的样子,我有点心痛。

■ 这位阿姨正在仔细的装扮着,看我在拍她,忙摆出“V”的姿势让我拍,拍完以后过了一会儿又找到我,说刚才穿着棉袄拍照不好看,现在脱了让我重新给她再拍一张,于是又有了上面那张照片。

■ 舞台搭好了,妆也上好了,戏服穿上身,不管台下有没有观众,他们都锣鼓敲响,好戏就此开场,那怕台下只有一位观众,戏台上演员仍然卖力表演。

■ 艺人们如此接地气的表演,引起围观的群众阵阵叫好声。其实现在有很多地方戏为了讨好群众,都改成了普通话表演,但这些老艺人却还坚持着用最原始的庐剧唱腔,虽然我几乎没听懂,但一点都不影响欣赏,台上出相入将,才子佳人,唱念做打,一时间时光倒流,不知身在何处。

■ 社会大舞台,人生一台戏。有谁知晓,浩如烟海的剧目里,唱出了多少波澜壮阔,表述了多少情意绵绵,演出了多少慷慨悲歌。多少年来,乡亲们在戏曲的芳香里沉醉着。在戏里他们认识了杨家将,结交了包青天,正是这戏曲琼浆的滋养,使父老乡亲质朴善良,爱憎分明,追求真善美,鞭笞假恶丑。

■ 随着人们娱乐选择越来越多样化,传统戏曲受到严重冲击,市场低迷、观众萎缩已经成为不争的事实。看戏的人越来越少,唱戏的人难以为继,学戏的人凤毛麟角,戏曲工作者的生存空间受到严重挤压,戏曲人才流失、从业人员断代的现象愈演愈烈,现在还有这些热爱戏曲的老艺人们在坚守,那10年或者20年以后呢?振兴戏曲已成为戏剧界乃至整个社会都很关心的问题,可又要如何使戏曲走出低谷、步向复兴?这其实是个很难去回答的问题。但愿不要以后只能通过网络去听戏,传承弘扬戏曲艺术,让戏曲再一次走进人们的生活,人人有责!

沉痛悼念庐剧名家孙邦栋先生

(1929.8—2019.6.24)

在编发这篇图文时得知,国家级非物质文化遗产庐剧传承人、著名庐剧表演艺术家孙邦栋先生,因心脏病突发医治无效,于2019年6月24日11时16分仙逝,享年91岁。

孙邦栋先生六岁起随父学艺,开始与粉墨结缘,为庐剧倾注了一生的感情,因在庐剧艺术上的突出成就,被收入《戏曲名人画册》《中国艺术专集》《中国专家大辞典》等。曾获安徽省首届戏曲会演演员一等奖及多届艺术节表演奖,1993年被授予安徽省人民政府特殊津贴奖。

孙邦栋先生的逝世,是中国庐剧事业及安徽省戏剧界的重大损失。

孙邦栋先生安息!

原文始发于微信公众号(皖南派):民间庐剧戏班的坚守

文化城市

文化城市