《美术研究》2019年第5期

重返历史现场

《血衣》系列作品与王式廓的双重焦虑

(下)

丁澜翔

《血衣》油画稿 100×150.5cm 1969年 中国美术馆藏

3. 隐蔽的形象

《血衣》中有两个人物形象在整体的画面中显得有些突兀,他们分别是画面右侧(从右至左数第四位)的窥视者(图9),以及画面左侧的(从左至右数第五位)的观望者(图10)。窥视者身处三位正气凛然的农民身后,这三位农民瞪起双眼,怒视前方,我们从王式廓对人物的表情刻画中能清晰地感受到从他们身上传达出来的阶级仇恨。但是这位中年农民,身子微微向外倾斜,眉头微皱,一脸疑虑的表情。整体观察画面我们可以发现,他双眼斜视,视线经过前方农民肩部留下的空隙窥视着地主。观望者站在台上,在他的右侧也有一位目光充满愤怒的坚定的青年农民,左侧则是两位紧紧注视着血衣的农民。然而,这位观望者仿佛不为眼前发生的控诉和斗争所动,他面无表情,无动于衷,甚至将目光投向画面外。

图9/《血衣》素描局部之“窥视者”

图10/《血衣》素描局部之“观望者”

王式廓心怀极大的抱负以极大的热情和精力去创作《血衣》,素描定稿完成时间跨度为六年,习作草图就画了几十张,其中人物形象更是反复思量琢磨,所以王式廓不可能随意安排任何一个形象在画中。但是翻看了王式廓所有的创作谈和回忆,他对画中的主要形象基本上都有交代,唯独没有提及这两个人物。

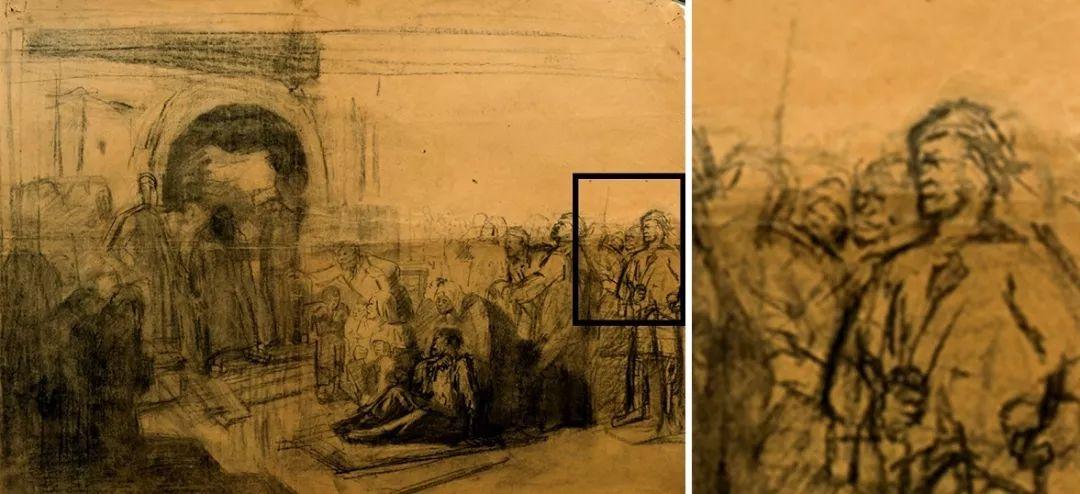

分析草图,这两位人物最初的形象大概产生于《血衣》的中期创作中,也即是在中期草图之一(图11)中,王式廓开始大致交代了这两位人物的位置和情态。我们看到诉苦的一组人物基本上确定了,但是地主还没有和持血衣的女子分离,主席台上的人物交代得比较草略。在画面右侧,窥视者的最初形象是一位戴着白头巾的普通农民,他面向地主的方向,双目直视,并没有表现出违和。

图11/《血衣》中期草图之一中“窥视者”的原型

接下来的一幅草图(图12),王式廓在中期草图之一的基础上,对细节做了更多的交代,主席台上人物的形象也浮现出来。观望者的最初形象是一位免冠的少年,他的目光穿过人群,投向血衣和地主。王式廓在这一稿中对窥视者的原型做了调整,这位农民面朝画外,怒视着地主。在素描草图的定稿中,王式廓仍然坚持着中期草图之二中这两个人的形象,只是做了细节上的调整。也就是说,这两个人的形象很可能是王式廓在最后一稿中才修改并确定的。

图12/《血衣》中期草图之二中的“疑虑者”与“观望者”

王式廓在创作谈中提到创作《血衣》需要“揭示各种不同经历的群众在斗争地主时的不同心理状态”;为此,王式廓主动去乡村接触各个阶层:“我不能不在我参加土改的直接生活基础上,再到河北省各地的乡村,进一步扩大多生活的认识,去接近土改中各个阶层,各种不同的人物,并记录下他们的形象”;“我没强调表现人物外表动态的过分激动,而着重致力于人物的心理刻划”。可见王式廓并不满足于表现土改的某个现场和某个瞬间,他寄希望通过《血衣》揭示不同阶层在土改运动中的心理状态。由此,笔者推测这两个突兀的形象,正是土改运动中情况复杂的中农和富农形象。

最能体现土改运动复杂性的就是富农和中农的问题,而这种复杂性却在不断的话语建构中被遮掩。近年来,中外学者们富有成效的研究已经为我们揭示了在中国土地革命的历史进程中农村各阶层的行为与心理。富农政策操作的灵活性让富农对土改充满恐惧和疑虑,担心政策随时变,自己会被提高成分,即先分地主的土地,把地主打垮,然后再来斗富农。中农对土改缺乏热情,觉得土改不关自己的事情,所以中农对土改多抱着“多一事不如少一事”的态度。有的老中农抱怨:“整天开会也不知开得啥?弄得的东西咱们能多分一点?”当土改斗争扩大化,中农很可能成为新一轮斗争的对象。中农身处“我”与“敌”之间,既是群众运动的受益者,也随时可能受到冲击和侵犯。

彦涵夫人在回忆录中详细记载着他们在参加土改工作队时对农村各阶层心态的观察:“有的贫雇农渴望很快得到土地和好处,显得精神振奋,笑逐颜开,有的过去受地主气的人,认为出气的日子到了,可以扬眉吐气;那些富裕中农则沉默寡言,提心吊胆,害怕土改会整到自己头上来。更多的中农采取不动声色旁观冷漠的态度;而少数地主则忧心忡忡,恐惧万分。”纵观土改图像的历史,第一次明确出现中农形象的作品是古元的《减租会》,他在创作谈中提到:“难办的是中农的形象。我把他安排在地主身后,是根据平时开会的时候,中农总是站在会场上不显眼的地方,他不坚决,要有人对他启发教育。”除此之外,我们很难寻觅“犹豫麻木”的中农形象和“疑虑不安”的富农的形象。可以说,中农和富农这两个重要的阶层在这些土改美术作品中是缺席的。究其原因,在当时的历史情景下,土改美术作品的功能在于建构阶级观念与政治动员,描绘“亦敌亦友”的阶层显然是不合适的,表现暴风骤雨般的斗争和诉苦更加合乎其出发点。这也即是黄宗智所谓的“表达性现实”和“客观性现实”的差异。

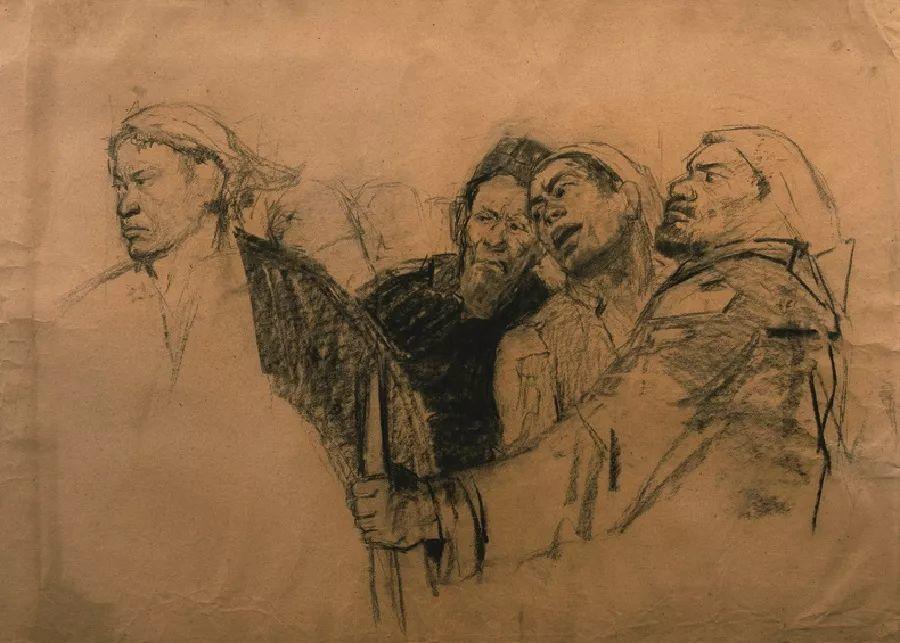

如果仅凭人物神态的异样、草图以及王式廓的创作谈这些间接证据,我们只能推测这两个人物形象可能是中农富农;那么王式廓的一张习作则可以为这一论断提供更多的支持。这张习作(图13)中人物的位置和素描草图定稿(图14)不同,但是和素描终稿是一致的,所以可以判断创作时间是在素描草图定稿之后。画中一共有四个人物形象,其中三位戴白头巾的农民和前后稿的变化不大,所以这一稿习作很可能是专门为其中的黑衣老年男子所画。这位黑衣男子即是窥视者的前一个原型,与之前的原型不同,这一稿最接近终稿,人物面部表情和眼神极为相似,不同的是终稿的窥视者是一位中年人,而这位黑衣男子则是一位老年长者。另外一个显而易见的区别就是人物的穿戴,终稿的窥视者戴的是白色头巾,和身边的农民无异,而习作中的黑衣男子则戴着一顶瓜皮帽。瓜皮帽,相传为明太祖所创,用六片罗帛拼成,清代开始流行。而在中国革命的话语中,经过土地改革运动之后,瓜皮帽已经成为剥削阶级的象征。

图13/《血衣》习作 64×90.5cm

图14/《血衣》素描定稿中“窥视者”原型

以瓜皮帽作为富农和地主阶级的标志在土改美术中是常见的(图15),例如江丰的《清算斗争》(1942年);古元的《减租会》(1943年);彦涵的《清算地主》(1947年),《审问》(1948年);莫朴的《清算图》(1949年);石鲁《说理》(1949年)等等,都明确地使用瓜皮帽将地富阶级和贫农区分开来。由此可见,王式廓习作中戴瓜皮帽的男子肯定不是贫下中农,亦非地主(地主不可能身处参加批斗的群众之中),那么他应该是一位富农。

图15/土改美术中地富戴瓜皮帽的形象

王式廓在定稿前的最后一批习作中画出了富农的形象,这是土改美术中第一次明确地出现富农形象。然而,在终稿中,戴着瓜皮帽的黑衣老年男子变成了戴着白色头巾的中年男子。从穿戴上,他已经和周围愤怒的贫农无异了。唯独,王式廓还是不忍放弃“揭示各个阶层心理状态”,他保留了富农那张疑虑的表情和窥视的双眼。窥视,一方面由于对土改的害怕和疑虑;一方面出于自保,富农必须观察土改政策的变化,以便及时作出相应对策避免受到冲击。

如此,画中的观望者就更好理解了,观望者表情麻木,无动于衷,他向画外投射目光,仿佛希望跳出画中的现场。观望者的神态正是符合中农在整个土改过程中最典型的心理状态,他们是一个特殊的阶层,“团结中农”的土改政策在具体的操作层面并不简单,中农往往因捞不到好处而采取消极态度,而在1940年代后期,“侵犯中农”的“左”倾错误往往使中农蒙受各种不公正的对待。

王式廓用这种极为隐秘的方式,将中农和富农的形象安排在愤怒的人群之中,除去了他们身上的标志性穿戴,仅仅凭着对人物面部表情和眼神的刻画揭示土改运动中不同阶层的心理状态。这种方式模糊安全,可以避免政治错误和舆论压力,但是却能比之前任何土改美术作品更能反映中国土地改革的复杂性,更接近历史的真实。正如唐小兵认为:王式廓创作的目的在于绘制一个综合的历史画作,而不仅仅是作为文献的速写。《血衣》已经超越了作为特定历史时期宣传工具的土改美术作品,它仿佛是历史的陈列室,土改图像的集大成,王式廓在有限的画面中尽可能多地内刻了土地改革的历史细节与观念。

4. 动态之作

1959年,建国十周年,革命博物馆计划展出《血衣》,希望王式廓将其绘制出来。但是王式廓觉得时间很仓促,改变了画油画的计划,决定先画一张素描。在完成素描《血衣》之后,王式廓因各种原因一直未能开始《血衣》油画稿的创作。文革开始后,王式廓受到迫害。直到1972年5月,才被允许重新作画;是年10月,王式廓因病从部队农场回家休养,开始动手修改《血衣》油画稿。1973年4月,王式廓接受革命历史博物馆的任务,着手《血衣》油画的创作,5月前往河南巩县搜集素材,在工作中突发脑溢血逝世。

虽然王式廓没有完成《血衣》油画的创作,但是根据油画稿和习作,或许能推测他的创作意图。图16是中国美术馆收藏的王式廓的《血衣》油画稿,根据王式廓夫人吴咸的年表,这件油画稿的创作时间是1969年,也就是王式廓受到迫害的时期。对比1959年的素描《血衣》,王式廓在油画稿中作了几点调整:首先,从素描稿到油画稿,如何赋色是最先需要解决的问题,尤其是在文革时期,色彩的观念性得到了充分的放大。王式廓在油画稿中大量运用了红色:红色的桌布、红色的布景、红色的横幅、红色的建筑外墙、红色的衣饰。二、王式廓在主席台布景中增加了毛泽东的画像,这一画像的蓝本是郑景康的摄影作品;不过出于某种考虑,作者将其按照镜像反转呈现(图17)。第三、上文中提到的“观望者”和“疑虑者”的形象在油画稿中再次变更,已经被修改为普通的围观的农民。四、增加了画中的暴力元素,例如将素描稿中持拐杖的老农改为持矛,持矛的“积极分子”改为持枪,人群中也多出了一杆红缨枪。五、增改了部分人物形象。

图16/《血衣》油画稿 100×150.5cm 1969年 中国美术馆藏

图17/《血衣》油画稿中毛泽东肖像与郑景康的摄影(1944年)

联系1959年至1969年这十年间王式廓的个人境遇以及社会的政治变革,作者在油画稿中呈现的改动,有没有可能是对阶级斗争观念的新的阐释呢?实际上,从土改到三反五反,从社会主义改造到反右运动、社会主义教育运动,以及接下来的文化大革命,阶级、阶级身份、阶级斗争、阶级敌人这些术语完全渗透进了标准日常用语;阶级斗争的主题控制了所有的文化生活。尤其是在社会主义改造完成之后,根本没有马克思主义理论意义上的封建地主和富农存在的物质基础,资产阶级也在国有化之后丧失了存在的物质基础。阶级的观念已经从物质领域转移到象征领域,不是作为实体,而是作为一种政治态度。王式廓在油画稿中所有的改动似乎都在朝着“去土改化”的方向:大量红色的运用以及主席台上的毛主席画像很容易让观众联想到当时的现实图景,而并非已经成为历史的土改现场。“观望者”和“疑虑者”消失了,王式廓放弃了表现不同阶层心理状态的初衷,整个画面从复杂回到了简单统一明确的对立之中。增加的暴力并非指向画中毫无反抗低头失语的地主(地主阶级已经消失将近二十年),而是指向文革时期象征领域的阶级敌人。

王式廓最终没能完成《血衣》的“巨幅油画”,实为憾事。然而,从艺术史研究的角度来说,这幅跨越将近二十年的创作已经难以用一幅作品来概括了,王式廓在反复推敲和不断修改中创作的大量习作、草图、素描稿、油画稿,这些作品连同王式廓不断调整的意图都已成为《血衣》系列作品不可缺失的一个重要部分。这使得《血衣》可以称得上“动态之作”:这一系列作品实际上构成了作者对《血衣》的变动的意图和期待,反映了王式廓对历史以及当下现实的双重理解。

在王式廓创作血衣的近二十年里,政治现实始终是无法忽略的无所不在的存在,尤其是在1957年反右运动以及1959年“反右倾”斗争之后,阶级斗争逐步扩大化。王式廓如何在作为历史的政治(《血衣》再现的内容)和当下的政治(《血衣》隐喻的内容)之间寻找平衡点,是创作《血衣》的关键,也是本文所关注的焦点。如果我们将《血衣》的意图和意义分为:再现部分和隐喻部分,我们便可以很好得理解王式廓整个创作过程中不断调整的行为。当然,这并不是指王式廓简单地根据政策,主动地采取对策调整画面;而是作为一位生活在当时政治环境中的艺术家,如何在自己的作品中或隐或现,有意识或无意识地表达对政治的理解、关注、介入以及自我保护。一方面,第一重焦虑(创作初衷)促使王式廓尽其所能创作一幅包容的、综合的历史画作,再现土地改革历史的复杂性;一方面,第二重焦虑使王式廓在变化的政治环境中不断调整画面的结构与形象,以匹配新的现实。在重返历史现场的道路上,王式廓的双重焦虑不仅是推动他不断调整作品的动力,也成就了《血衣》系列作品,使其蕴含了宏富的历史信息与政治关切。

全文完,图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

丁澜翔,深圳市关山月美术馆馆员、中央美术学院人文学院博士研究生。

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨重返历史现场:《血衣》系列作品与王式廓的双重焦虑(下)

文化城市

文化城市