《美术研究》2019年第5期

重返历史现场

《血衣》系列作品与王式廓的双重焦虑

(上)

丁澜翔

内容摘要:本文将通过对王式廓《血衣》习作、草图、素描稿以及油画稿的分析,征引广泛的视觉文本和历史文献,试图揭示在《血衣》创作过程中,艺术家如何组织画面的视觉叙事,如何隐秘地安排“冒险”的形象,如何在历史与现实的双重焦虑中寻找定位,以达到作者所谓的“揭示各种不同经历的群众在斗争地主时的不同心理状态”,“概括复杂的具有重大历史意义的群众性运动”的创作初衷。

关键词:《血衣》系列作品;土地改革;创作意图;双重焦虑

《血衣》素描终稿 192×345cm 1959年 中国国家博物馆藏

通常意义上,当我们提及王式廓的《血衣》,一般指的是王式廓完成于1959年的《血衣》素描。然而,本文需要指出的是:王式廓《血衣》系列作品的第一稿草图创作于1953年,最后一批油画习作创作于1973年,在这期间,艺术家反复推敲,不断修改,绘制了大量的习作和草图;《血衣》素描仅是王式廓创作过程中的一个标志性作品,并不能完全地呈现作者的创作意图。因而,本文提出“《血衣》系列作品”的概念,试图将与《血衣》相关的所有画作视为一个动态的整体进行讨论。

1. 创作之匙

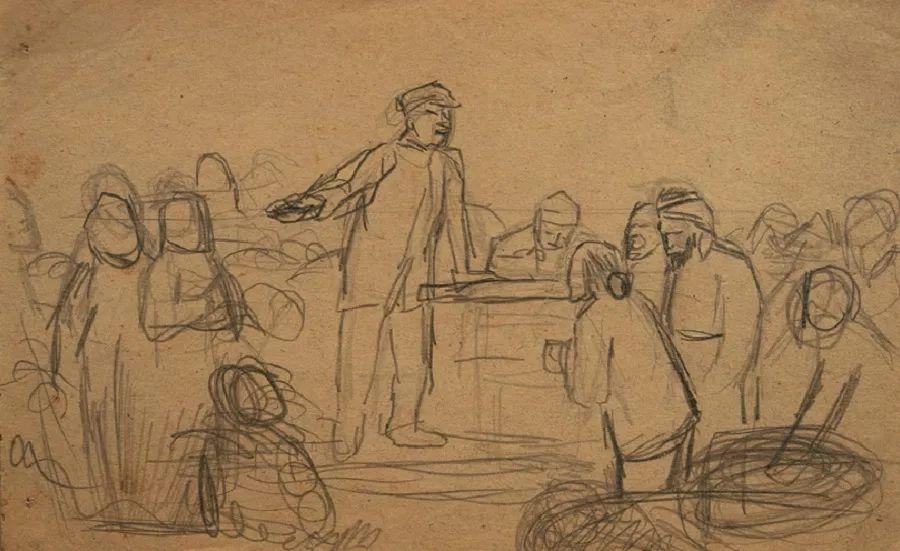

1949年王式廓在京郊参加土改时,便已开始构思土改题材的创作。不过在草创阶段,王式廓并没有画“血衣”。在找到“血衣”前的一幅草图中(图1),王式廓大致勾勒出了土改的场景,中心人物是一位土改干部,他站立在台上,左手撑着桌子,右手指向画面左边的群众。伏案的场记正在进行着记录。王式廓共对四个人的面部(或发饰)进行简单的交代。除上文提到的干部和场记之外,另外两位刻画得较为清楚的是右边低头的男子以及背对着观者扎着发髻的老妇。仅从草图来看,这一现场并没有发生激烈的冲突,倒是体现了一种较为克制的理性。

图1/《血衣》初期草图 12.5×21cm

这一略显平淡的草图并不符合王式廓宏大的构想,他需要一个载体来承载土改的阶级仇恨与苦难史。1954年王式廓创作完成《血衣》的第一批习作,绘制完成双目失明老妇、儿童等人物形象。直到1955年,作为“钥匙”的“血衣”才被王式廓发现。王式廓曾在两篇文章中谈到关于“血衣”的灵感:“偶然在一部连环画中看到‘血衣’的故事,获得很多启发”,“最关键开启思想之门的钥匙”。王式廓将“血衣”视为他“所要的那把钥匙”,“并决定了以‘血衣’作为这幅画的题名”。可见,血衣是整幅画“情节”得以完整的关键。

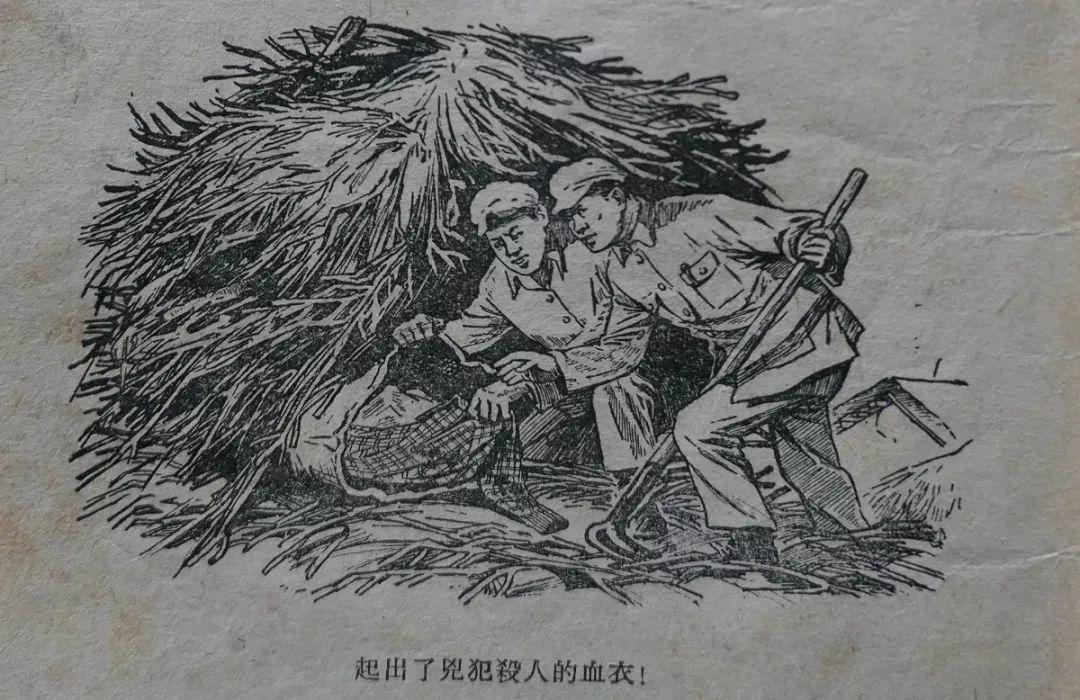

第一幅有“血衣”的草图创作于1955年,由此可以大致推测王式廓是1955年或者之前看到血衣资料的。查找文献,笔者发现1955年8月2日的《辽宁日报》报道了这样一则案件:大榆村富农邢德昌不满土改后生活的落差,与合作社李景云结仇,杀人灭口,最后公安根据六件血衣破案。这一案件作为合作化运动中农村阶级斗争的典型案例得到广泛的宣传,1955年10月,辽宁人民出版社出版《火(沈阳西郊大榆村地富分子阶级报复灭门杀死贫农干部案件纪实)》一书,详细记录案件发生和侦查的经过。同年11月,辽宁画报出版社出版由申申、景启民、孟烈绘制的连环画《六件血衣》。综上,这则报道在时间上、内容上、形式上(文字报道和连环画)都符合王式廓所说的“血衣”资料,基本上可以肯定这就是“血衣”灵感的最初来源。

图2/《火》内页插图

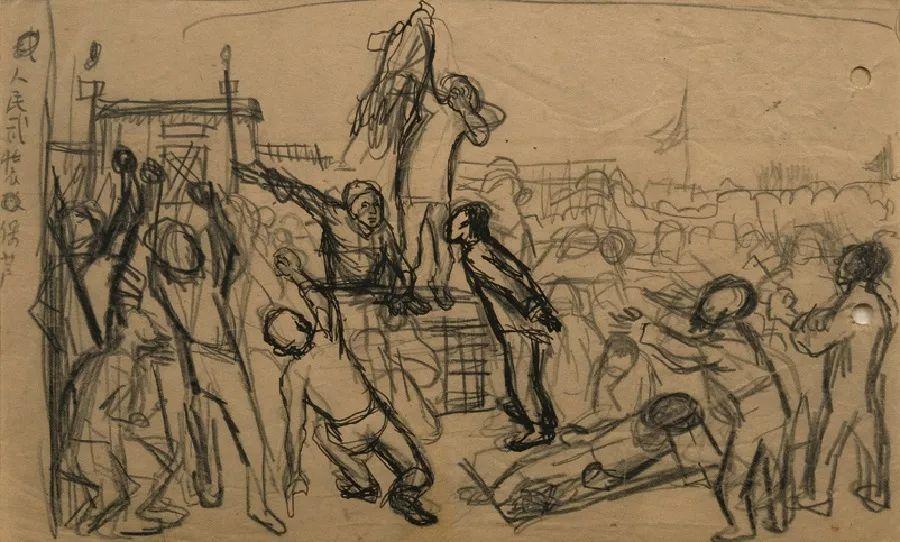

不过,在大榆村凶杀案中,血衣作为破案的关键,仅是地富凶手对人民群众狠下毒手的铁证。但是在报道和连环画中,却被赋予更多的意义,被描绘成阶级斗争的血仇(图2)。王式廓看到这篇报道和连环画之后,非常敏锐地将案件的中心观念:阶级仇恨,与血衣联系在一起,并将其作为画面的中心进行表现。对比初期草图之一,第一次出现血衣的初期草图之二(图3)相对来说更加完整,举着血衣的人物取代了主持审判的干部成为画面的视觉中心。图1中特别交代细节的四个人物只剩下引导群众的干部。《血衣》素描终稿中的残疾群众出现在担架上,而地主则没有出场。按照王式廓的解释:“例如在土改后期,在斗争会上,地主是不出场的,我曾经想尊重这个生活事实,让地主不出场。我想通过干部的一个瞬间动作,把群众斗争的目标引向地主的住宅。”王式廓曾在这幅草图中表露出他旨在表现土改后期的斗争会场面,因而决定尊重生活事实,不安排地主出场,而是通过干部和群众的动作将矛头引向画面之外的地主。同时我们注意到,《血衣》终稿的空间布局在这一稿中已经基本形成:左侧的建筑、画面中心的高台、右侧开放纵深的空间,这是一个具有仪式感的乡村公共空间。在这张草图中,我们明显能通过人物的动作感受到人物激动的情绪,暴力元素也开始出现,例如最左侧背着枪的战士;王式廓也在草图中用文字表达了武装力量对于土改的重要性:“人民武装保护”。

图3/《血衣》初期草图之二 16×25cm

王式廓于1957年在《美术》杂志发表了《血衣》主要人物的素描,并于1959年完成《血衣》素描稿,获得一致好评。然而,1963年《美术》杂志发表了林冰温的《评<血衣>》一文,引起广泛的争论。林冰温在文中指出《血衣》的缺点是“龙舟横划,人人是当家”:“《血衣》这幅画情节中心很有问题:如果你把拿血衣的妇女去掉,也不会很大地影响了这幅画的完整性”;“这幅画好像在一个舞台上,两个剧团同时演出斗霸为内容而情节不同的戏。一个持血衣者是主角,一个双眼失明者是主角。主席台是两个演出的联络站”。林冰温猜测:“当血衣确定为这幅画的钥匙后,可能作者不愿割爱,把已画好的这几个所谓主角——评论家们认可最为出色的人物,一成不变往作品上套,用拼凑构图的手段,进行创作。”最后林给出的建议是:“要改就得围绕血衣,重新构思,重新起草,不拼凑。或者,将错就错,把持血衣的妇女,俯下身来,把血衣拿到地主面前,叫地主自己看看自己的血债。”

林冰温关于“两台戏”的批评在王式廓的草图与习作中见得端倪。在中期草图之二(图4)中王式廓基本上确定了《血衣》的几个主要人物:干部、地主、持血衣妇女、失明老妇、儿童以及残疾农民。而且,除地主在画中的位置与终稿有变化之外,其他人物的位置基本上是确定的。图4中地主和持血衣女子站在一起,失明的老妇指责的方向也是朝着地主。这一幕正如林冰温在文中建议的那样:“把血衣拿到地主面前,叫地主看看自己的血债”。然而接下来一稿草图中,王式廓否定了这种“接近”,地主被安排在阶梯的下面,低头含胸,与血衣比起来毫不起眼(图8)。

图4/《血衣》中期草图之二 49.4×79cm

王式廓为什么要放弃容易为大众接受的叙事方式,而将“集中”的叙事结构分离开来呢?这“两台戏”的叙事之间有何种关联?

2. 变动的叙事

从功能上看,《血衣》与之前土改画作有本质的区别。王式廓创作《血衣》第一稿的时间是1953年,那时全国土地改革早已结束,农业合作化运动已经开始。所以创作《血衣》的目的并不是配合土改运动的宣传工作。按照王式廓的说法,他想表现“土改的伟大和正义”“农民的痛苦与仇恨”“不同经历的人物的不同心理状态”“概括复杂的具有重大历史意义的群众性运动”。这即是王式廓的第一重焦虑:力求创作一幅综合性的历史画,而不是历史的片段。从某种意义上来说,《血衣》更像是土改史的集中展示,土改图像的集大成,展示土改的遗迹、典型形象和观念。因此,很有意思的一个问题就是王式廓如何选取土改史上的标志性事件并将其视觉化,如何运用土改美术中的元素和叙事,如何在有限的空间结构中集中表现仇恨和阶级的观念?如何重返历史的现场?

林冰温批评《血衣》叙事不集中,是“两台戏”。王式廓在《血衣》中期草图的调整中也表露他似乎有意将持血衣的妇女和地主分开,从而形成所谓“两台戏”的意图。迟轲在文章《对<评血衣>的异议》中回应林冰温对《血衣》的质疑,他着重谈到画面“情节中心”的问题:“作者所设想的主题是包含着多方面的内容;既要通过在深重的压迫下农民普遍的痛苦和仇恨,显示土改斗争的伟大和正义,又要在斗争胜利的趋势中,通过各种不同经历的人物的不同心理状况,反映这一斗争的艰巨与复杂。显然,要体现作者的这种创作意图,就不只是表现群众狂风暴雨般地压倒敌人——地主的问题,也不能是仅仅限于某一个情节的问题”;“他们是互相依赖、互相补充的;由于地主的罪恶使血衣出现在会场上,由于血衣的出现激起更多‘苦主’的控诉,由于广泛的控诉更揭示了地主的罪恶深重及其必然灭亡。这种相互的因果关系,使整个构图联结在一起。”迟轲准确地指出王式廓的用意,王式廓试图再现的“两台戏”正是土改史上最重要的两个现场:诉苦和斗争会。

土改的关键是用阶级的观念代替传统的乡村宗族观念,以推翻旧的土地制度,重建新的生产关系,使农民“翻身”“翻心”。然而在实际的操作过程中,土改执行者往往发现发动农民斗争不是一件很容易的事情,必须借助诉苦、算账等手段逐步发动农民。诉苦是土地改革中动员农民、激发阶级意识的重要手段。

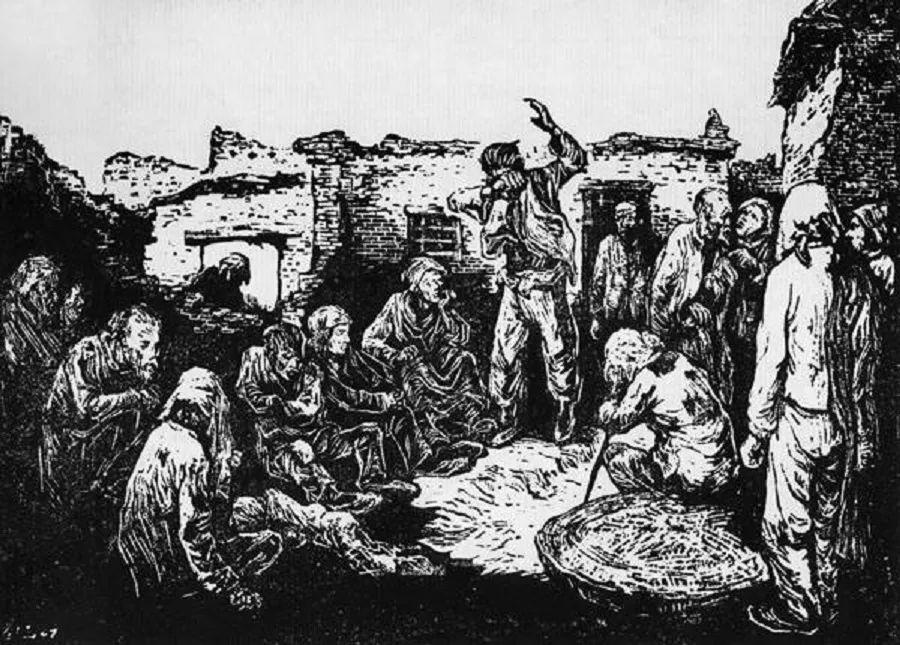

彦涵与夫人曾在1947年参加由华北大学文学院师生组成的土改工作队,前往石家庄以北的获鹿县开展土改工作。由此他创作了一批反映土改的作品;其中《诉苦》就是以获鹿县土改为背景创作的。根据彦涵夫人的回忆,工作组组织贫农和长期受到欺压的苦主成立“贫农团”,因为这些人“有斗争性,是土改主力”,“接下来工作组和贫农团又不失时机地召开贫下中农诉苦会,通过诉苦,提高了阶级觉悟,大家很快就觉悟起来,产生了对地主阶级的仇恨,此时贫下中农团结的像一个人一样,胸中燃起对地主的怒火”。

图5/彦涵《诉苦》 1947年

在作品中,彦涵将诉苦的场景安排在一处周围是残垣的空地上,暗示着苦主们的苦难与悲情。大家或站或坐,围成一圈,我们看到画中的人物多是衣衫褴褛的贫农,以妇女和老人居多,大家神情较为低落。画面的中心是一位奋起的青年人,他(她)高举左手,右手抓住一块头巾,似乎在蓄势甩动。彦涵抓住这位青年诉苦至情绪激越的一刻,将其被激发出来的阶级仇恨通过肢体动作表现出来。对比彦涵笔下的诉苦青年与王式廓《血衣》中持血衣的女子,我们还是能发现很多共同的地方:同样的语境设置、相似的动作、通过肢体动作表达仇恨、手持头巾与手持血衣。当然,无法就此判断王式廓借鉴《诉苦》的形象,不过,王式廓很可能试图在《血衣》中再现“诉苦”现场的典型图式与瞬间。

根据诸多关于诉苦研究的归纳,工作队首先需要“访贫问苦”,寻找合适的苦主,一般会将目标人群锁定在三类人:一、村里的边缘人,二、老人,三、妇女。根据既往的经验,这三类人的苦难最大,受压迫感最深,动员最易成功。王式廓重点表现的正是这三种典型的苦主:残疾的边缘人、瞎眼的老妇人以及控诉的妇女。在初期草图之一(图1)中第一次出现老妇人的形象。在初期草图之二(图3)中,我们看到持血衣的妇女以及残疾人形象,在接下来的几稿中,瞎眼的老妇人也出现在血衣旁边,基本上形成以这三个典型人物为中心的诉苦叙事。

王式廓将持血衣的女子与地主分离,避免他们直接对峙,除试图形成两种叙事之外,还有一种考量的可能:诉苦活动的独立性。王式廓并非仅要表现斗争会现场的控诉,而是旨在表现整体意义上的“苦”,象征领域的“苦”。在具体的诉苦动员中,农民们往往不知道自己“苦”在哪里,无法仇恨地主,更莫谈建立阶级观念。工作队最初往往通过小范围的诉苦活动,由村子里的积极分子诉苦,启发大家。彦涵的《诉苦》中描绘的便是诉苦的最初的阶段,画中被批评的“低落情绪”也是真实的写照。“诉苦”将农民切身感受的苦变成阶级苦,并将其自身利益融入阶级斗争的过程。而具体的启发方式:“摸着心病”“打在痛处”“由对比引起仇恨”等等成为这一过程中使用的重要权力技术。当农民的阶级意识和仇恨被诉苦活动激发起来,那么斗争会的发生也就是自然而然的事(图6)。王式廓为何将诉苦现场从斗争会中分离开来,并将其安排在画面最中心的位置呢?王式廓曾在一篇实习总结中谈到对斗争类题材美术创作的理解:“我们却常常看到一些本来很有意义的题材,却因为缺乏富有形象的绘画细节而遭到失败。譬如要画一张描写‘三反’、‘肃反’斗争大会的画,画面上如果只有被斗争者垂头丧气,斗争者指手画脚,慷慨激昂,除墙上标语口号说明斗争的内容外,别无其他的话,那就缺乏足以揭露反面人物本质的细节,不能说明斗争的原因和理由,所以也就不能激起人的忿恨,而感到有斗争的必要,画就变得毫无意义了。”这段话似乎可以看作是王式廓对以往斗争会题材作品的批评,在此之前的斗争会题材作品确实如王式廓所说“只有被斗争者垂头丧气,斗争者指手画脚,慷慨激昂,墙上标语口号说明斗争的内容”,而缺乏“说明斗争的原因和理由”,或者说只关注斗争会现场斗地主的瞬间(阶级仇恨的结果),并没有更多地揭示阶级仇恨产生的过程。王式廓力求的并不是再现结果,而是展示“概括复杂的具有重大历史意义的群众性运动”,所以他“把受压害最深重的控诉者或即将进行控诉的农民集中在一起,置于画面中心,以求揭露封建恶霸地主过去的种种罪恶活动的事实。”

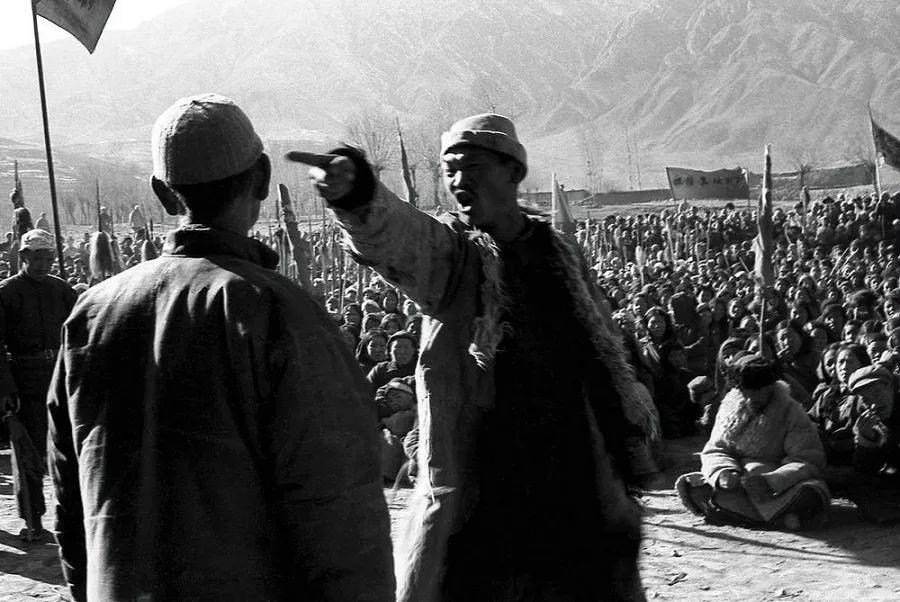

图6/茹遂初摄《青海土改》 1951年

“两台戏”的另一台戏是斗争会,斗争会也是20世纪美术史上的重要母题。斗争会的主角自然是地主。王式廓对于斗争会的理解,对于斗争会叙事的构建,以及对于斗争会叙事如何在《血衣》一画中衬托主题;都可以从他如何描绘、修改地主形象,如何经营地主的位置以及如何围绕地主塑造人物的行为分析得出。

王式廓在创作谈中提到希望尊重生活事实,不让地主出场。但是根据史料,王式廓的说法并不完全符合实情。在初期草图之一(图1)中,王式廓确实没有画出地主形象,甚至连激烈的诉苦内容也没有,这张草图似乎是根据王式廓在京郊的土改经验创作的。1950年代初期,北京区县采取和平土改的方式,由农民大会讨论决定分配方案,然后再通知地富确定。画面中理性、克制的氛围,极似农民大会的情景。

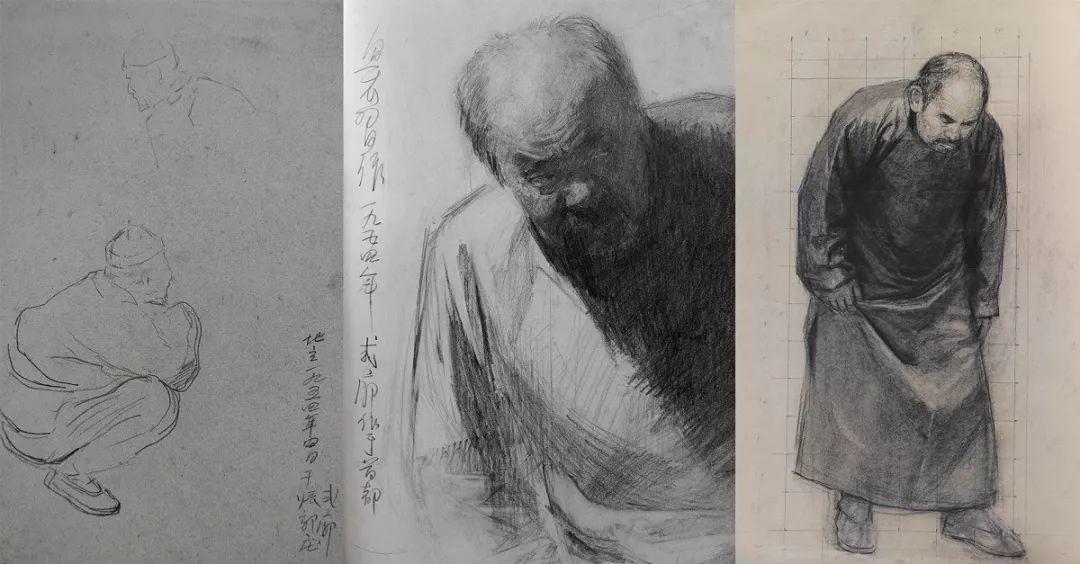

在1954年,王式廓还作了两幅地主的习作。一张是描绘了蹲在地上的地主(图7,左一),他头戴瓜皮帽,蜷身笼袖。在画面的上方,王式廓还画有地主的侧面像。画面右下方写道:“地主,一九五四年四月于张郭庄,式廓”。可见这是王式廓1954年在京郊张郭庄搜集材料时所作。但是,1954年正是农业合作化运动时期,土改早已结束,何来真正意义上的地主呢?由此,这很可能是王式廓根据被改造的地主形象所创作的。不过,在下一稿习作(图7,左二)中,王式廓放弃了前稿蹲地的地主形象,他描绘了一个正面低头的地主,地主正脸全在暗面,双眼斜瞟向画面左侧,显露出狡黠与险恶。

图7/《血衣》地主形象习作(自左至右为创作先后顺序)

在中期草图之二(图4)中,王式廓便选用这一稿地主的形象,并将地主置于一个显要的位置,诉苦的人群仿佛都将目光与愤怒投向地主。斗争会的叙事盖过诉苦的叙事,成为画面的主题。在这一稿中,地主佝偻着背,低下头,习作中狡黠的目光消失不见,但是王式廓还允许地主面朝群众。然而在接下来的习作中(图7,右一),地主的头更低,几乎面朝地面,表情充满着忏悔和无奈,王式廓彻底将地主的形象描绘成一个失语的毫无反抗的角色。与地主形象变化相对应的是地主位置的变化,在中期草图中,地主仍和持血衣的女子站在同一个平台上,形成对峙之势。然而在草图定稿中,地主已经“走下”两个台阶。再到素描终稿,王式廓干脆将地主挪到画面的边缘,毫不起眼。在中期草图中,王式廓将地主和持血衣的女子共同作为画面的视觉中心,而随着画面的改动和深入,王式廓渐渐将地主挪移,并调整持血衣女子的位置,使其单独成为画面的视觉中心(图8)。

图8/《血衣》各稿中地主与持血衣女子位置的变化

虽然地主被不断边缘化,但是王式廓仍然通过人物之间的互动组织斗争会的叙事。素描终稿,明确与地主形成目光上互动的有五个角色:拿地契的农民、小男孩、拄拐杖的老农、窥视者(下一节将作详细论述)以及“披衣服的人”。其中“披衣服的人”较为特殊,与其他人物不同,这个“重要人物”是王式廓在草图定稿才确定的。王式廓在创作谈中对这个人物形象有专门的说明:“再如后边披衣服的人,是我所要着重刻画的重要人物之一,也是创作过程中改动最多的人物之一。在生活和斗争中,所遇到的农村积极分子也是最多的。我想把他们集中起来塑造一个有智慧、有觉悟、对敌斗争坚定勇敢而又自信的积极分子形象。”这位土改积极分子手持长矛,侧脸显露出棱角分明的轮廓,我们可以想象到他坚毅的表情,以及紧紧地盯着地主的双眼。实际上,我们可以发现王式廓在不断缩小斗争会叙事占整个画面的比重,从中期草图占主要比重,逐步缩小到终稿的边缘;仅通过一个典型的积极分子的动作、眼神和武器,就完成对地主的斗争和完全的压制。

综上分析,王式廓在创作的过程中逐渐分离诉苦和斗争会的叙事,并且不断加强诉苦叙事,弱化斗争会叙事,最终确立血衣视觉中心的位置,并以此建立对于阶级苦难与仇恨的召唤。在1950年代的语境中,《血衣》不是作为社会运动的动员宣传力量,而是作为强化阶级斗争观念的表征。土地改革虽然已经结束,农村的地主阶级也被彻底消灭,但是阶级斗争的路线依然是新中国的政治纲领。尤其是1957年的整风运动和反右斗争中,“阶级斗争”被重新提起,并有扩大化的趋势。王式廓的第二重焦虑即是如何回应当下的政治与现实。所以我们也不难理解,王式廓为何不断调整地主的位置。斗争会和地主,作为已经消失的历史的“残骸”确实没必要在画面中占有主要位置。而诉苦——《血衣》中的诉苦,已经不再是政治动员术,而更多的是一系列建构现代抽象认同(阶级观念、国家意识等等)的中介机制。在土改结束之后,诉苦实践并没有消失,而是转化为新中国另一种建立抽象阶级认同的政治技术,以及强化国家观念的途径。斗争会叙事与诉苦叙事比重的调整,正反应了王式廓对历史与当下政治现实的双重焦虑。

未完待续

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨重返历史现场:《血衣》系列作品与王式廓的双重焦虑(上)

文化城市

文化城市