在王逊先生百年诞辰的时刻,美术史系早已发展为人文学院。他散在各地的学生又培养出更多的美术史论人才,可谓门墙桃李,隔代繁盛,而筚路蓝缕的第一功,当属王逊先生。

——薛永年

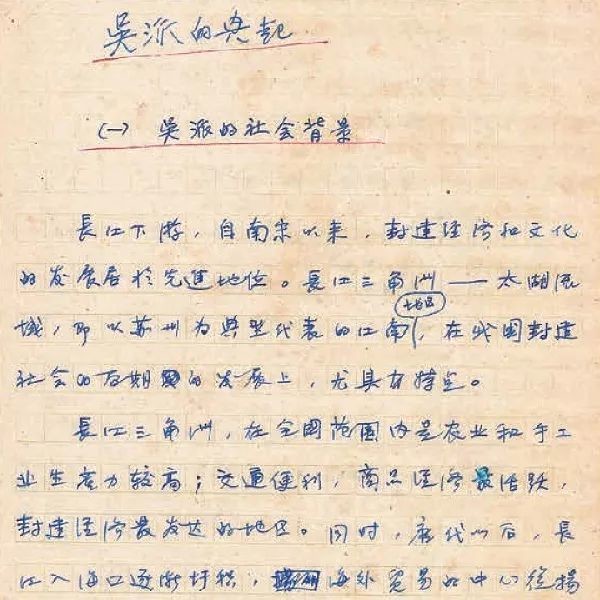

王逊(1915—1969),著名美术史家、美术理论家,中国现代高等美术史教育的奠基人。历任南开大学、清华大学、中央美术学院教授,兼《美术》《美术研究》执行编委,在哲学、美学、美术理论、美术史与考古、建筑学、敦煌学、工艺美术、民间美术等多个领域都卓有建树,曾主持和参与国徽设计、景泰蓝工艺改造、国家十二年科学发展规划、永乐宫壁画研究等重大课题,1957年主持创建中央美术学院美术史系,为美术史在中国发展成为独立学科作出了重大贡献。

中央美术学院的美术史系(人文学院前身),是中国第一个美术史系。王逊先生是创系的主任,是滕固之后现代中国美术史学的开拓者,是新中国美术史学的奠基人,也是我这一代美术史学者的引路人。

美术史系建成于1956年,随即招生,因王逊先生错划右派,中止教学,1960年又恢复招生。我是恢复招生后的第一班,1960年入学,学了五年。那时候,王逊先生只有40多岁,比今天中央美院人文学院的郑岩教授还小几岁,主持美术史系的金维诺先生当时30多岁,比今天的人文学院的黄小峰老师还年轻。那时的美术史系,是全校最年轻的系,如果不算编制在图书馆的常任侠先生,王逊先生是系里年纪最大的老师。

我上一年级的时候,王先生属于才摘帽的右派,身体也不太好,已经给我们上《中国美术史》课了,这当然离不开当时院系领导的敢于担当和知人善任。那时,《中国美术史》讲授一年,由王逊先生和金维诺先生主讲,年青老师张同霞和李松涛参与。后来,在1962年至1963年,王先生又给我们60级讲授《中国书画论》。他不是按问题讲,是按历史发展讲书画论的名篇,以及书画美学思想的发展演变,广州美院陈少丰教授的听课笔记,在李公明教授和梁江先生的协助下,于1981年内部刻印,流传很广。

比起别的同学来,我接触王先生多一些,他先是主动启发我专业写作中的理论思考,后来又指导我的毕业论文。那时他单身住在校内,地点在校尉胡同老美院西侧靠着东安市场的小土山上,内外两间屋,晚间亮起灯,我经常去请教,也经常碰到去请教的李松涛先生和孙世昌同学。王逊先生是来者不拒,不厌其烦,放下手中的工作,耐心地接待,细致地讲解,有时还找出自己藏书给我看。

在大学五年期间,无论在做人上,在学术研究上,还是在迎接毕业后工作的准备上,王逊先生都言传身教,循循善诱,都使我受益良多。下面主要谈四点。

细微关心与学术引路

我是1965年毕业的,毕业分配时,美院的“社会主义教育运动”还没结束。这个运动,作为“文革”的前奏,已经在大礼堂贴大字报,揭发批判院系领导和教授了,有些被系领导和教授首肯的学生,被称为“修正主义的苗子”。之后,我被分配到吉林省博物馆工作,做什么工作,开始我不知道。临行前,我到北京站附近的美院宿舍,向王先生辞行,好像他已经知道一些情况:吉林省博物馆来要人,不是为了补充书画研究人才,而是要搞陶瓷的人。

王先生知道我对书画的兴趣更浓,出于对学生的爱护,一见面他就指着书架上的宋代瓷器问我时代和窑口,接着对我说:“陶瓷史也是美术史的一部分,也很重要,我在清华大学文物馆的日常工作中,就接触了大量的器物,对搞美术史很有帮助。”他还说:“你们一直在学校学习,可能以为工作单位也会像学校一样单纯,其实,在实际工作中,事务性的事情很多,要学会适应,在工作中学习。”

王先生的诱导,当时我并没领悟,心里还惦念着搞书画,就请教王先生说:“如果到吉林省以后,我有机会研究书画,要注意什么问题呢?”他的回答和金维诺先生一样,说一个是高句丽壁画,一个是故宫流散书画。正是由于先生的指引,我才在1972年文物工作上马后,在收集和研究故宫流散书画方面做出了点滴成绩,发表了有一定填补学术空白价值的文章。

循循善诱与理论启蒙

那时的美术理论课,偏重于讲授文艺的共性和方针政策,对美术理论讲得不多。若论理解造型艺术规律、锻炼理论思维能力,我也都得益于王逊先生。有两个例子,一是意境问题。那时有门课叫专业练习,内容是著录古画,亦即在鉴赏的基础上对作品进行记录,王先生带着去故宫看画,李松涛先生具体负责。我著录了罗聘的《山水册》,尝试着以文学语言描述视觉形象,尽可能传达画中意境。

王先生觉得我写得不错,就找我谈话,说“你会欣赏作品了,进一步要抓住问题,深入下去,从理论上思考。”通过剖析实例和指导阅读,引导我去思索中国诗画论中的理论概念“意境”问题,从美学角度去认识中国艺术思维的特色。他说“美学界在讨论意境,有些文章,可以找来看看,从理论上去思考。”我在广泛阅读李泽厚、程至的和叶朗等人的论文之后,才理解了意境不仅是美院各系老画家在报告和授课时常讲的“情景交融”、还有“意在画外”,而且是一种“空间境象”。

接着,他又引导我去思考意境与创作方法的关系。当时的艺术理论,主要传扬现实主义的创作方法,是细节的真实,典型环境中的典型人物。我觉得意境很难用典型论来解释,就问王先生怎么办,他说:“不能按现实主义的典型论来诠释意境,典型属于现实主义,意境可能属于浪漫主义,你再去深入思索。”在此基础上,毕业那年,他直接指导了我关于山水画意境问题的毕业论文。

第二个例子是对于书法美的认识。那时故宫博物院举行了《邓石如书法展》。我的学期论文,做邓石如研究,从文献、图像、年谱、考证入手,他则从书法美的角度开导我去思考,告诉我他的老师邓以蛰是最早研究书法并且发表书法文章的,说邓以蛰把书法分为意境与形式。有一次,我问他,有的书法刚健,有的书法柔婉,怎样的书法是美的呢,他说关键在于对立因素的互相渗透,不同的书法美在于相反因素组合中的不同比例。对于比较抽象的问题,他分析讲解得的特别深入透彻,一下子使我茅塞顿开。

美术实物与书画美学

王逊先生的美术史教学,与传统的书画史不同,不局限于文献记载,很重视美术实物,论述美术发展,既引用文献,更大量使用出土文物与美术遗迹,有两点印象极深。一是在联系中把握。他在1961年讲授汉代美术的时候,一方面按现代学科的分类,分成建筑、壁画和雕塑分别讲授,但同时指出“实际的建筑,不单是建筑,还包括了壁画和雕塑,是综合的美术形式”。这种“以大观小”的视角,引导我们在联系中把握美术史的对象,认识与一定功能相联系的历史语境与文化内涵。

二是引进考古成果与出土资料全面而及时。他对汉画的讲授,除去大家熟知的画像砖石之外,还注意到出土漆奁和陶壶上的绘画,墓室壁画更是讲授的重点。既有发现于三十年代的辽宁营城子东汉墓、四十年代的辽阳北园东汉墓,五十年代初发现的河北望都东汉墓、辽阳北园东汉墓、辽宁金县营城子东汉墓、山东梁山后银山东汉墓等,更有讲课前不久发现的山西平陆枣园西汉墓。以上事例,也正好印证了他在《出土古文物与美术史研究》中的主张。

五六十年代的中央美院,对于中国画论有三种讲法,一种分题讲述中国画思维的特点,如先在国画系后来美术史系任教的张安治先生。另一种是系统介绍古代书画史论著作,如国画系外请的李智超先生。王逊先生给美术史系讲授的《中国古代书画论》,是把中国古代的书论与画论作为中国美学思想专史的重要组成部分讲的,他说:“书论、画论、乐论、诗论、文论、曲论,是与各家各派哲学家的美学思想联系在一起的,是构建中国独特的美学体系的造型艺术部分。”

王先生对古代画论的讲授,从顾恺之三篇画论和谢赫的《古画品录》开始,一直讲到石涛的《苦瓜和尚画语录》。他对魏晋六朝画论的传神论、气韵说和分品等第的讲述,从九品中正的选举制度的影响、“月旦评”与人物鉴赏的风气的形成、“汉末名士”“正始名士”“竹林七贤”“元康名士”的演变,哲学上“言意之辨”“名教与自然”之争,层层剥笋,揭示出种种社会文化条件与画论的内在联系,广征博引,深入透辟,引人兴味。听课者如随行山阴道上,目不暇接,曲径通幽,最后豁然开朗。

他讲授书画论,不只讲知识,讲研究成果,而且讲方法。对于书论著作的讨论,他教给我们分析不同理论概念在体系中的层级。在书画论课程的小结中,他专门讲了研究方法,大意是:对于古代画论的美学和艺术理论问题,大概可以分为三类。第一类是根本性问题,比如艺术与生活、主观与客观、内容与形式。第二类是一般性问题,比如认识作用与审美作用,审美范畴与审美类型。第三类是中国画论的特殊概念,比如“气韵”“意境”。他说,“要通过第三类问题的研究,归结为第二类问题,最后归结为第一类问题。”

给我们讲授古代书论之前,他已经在美术史课程中讲授了秦汉魏晋的书法,而且史论结合,史中有论。他从汉字的形声义与拉丁字母的不同,讨论中国书法的内容。指出中国书法表现的精神内容有几个方面:一、表现作者经常性的气质、性情和心理状态。二、表现作者短时期的情绪。三、表现作者在时代制约下的审美观。这种对书法内容的解释,深入肤里,直到八十年代的书法热中,也没有书法文章讲得如此透彻。

王先生是从美学思想史角度开设中国书画论的第一人,对于书法理论和书法美学的探讨,尤其富于开拓性。就书画论的教学而论,他不但要求大家理解深入,并且要求我们把基础打牢,背诵一些书论的重要段落,比如孙过庭《书谱序》中的“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态……或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安”。帮助我们在记忆中不断加深理解。

精品基础与教材楷模

王先生哲学出身,从邓以蛰修习美学和美术史,之前学过土木工程和文学,新中国成立后又努力学习历史唯物主义,所以他在1956年编写的《中国美术史讲义》,在有限篇幅内,尽可能较全面系统地论述中国美术各个门类在不同历史阶段的发展脉络和艺术成就,既重视了美术赖以产生、发展、变化的社会条件,重视了美术与政治、经济、哲学、宗教、文化的相互关系,又没有忽视美术本身在审美能力(题材)与表现能力(艺术技巧)上的自律发展。尽管今天看来已经有些不足,在当时是公认水平较高的一部著作,一直很受学者欢迎。直到新时期,艺术研究院美术研究所的第一班研究生,还专门用钢版刻印了这部讲义,作为学习资料。

不过,这部讲义当时的读者对象,是各系的本科同学,到六十年代,适应培养美术史系本科学生的需要,他主讲的部分又有极大丰富,不仅增加了书法玺印艺术,而且增补了“讲义”中建筑艺术。以秦汉部分为例,他给我班的讲授就颇为专业而详尽,包括都邑与宫室,房屋与院落(房屋的样式与组合),材料与技术,功能与装饰。他对具有中国木构建筑的斗拱与榫卯的讲解,十分引人兴趣。

上世纪六十年代,我阅读《中国美术史讲义》之后,曾问他怎么看民国时期的一些美术史。他特别向我推荐了郑午昌的《中国画学全史》,说如果从使用文献研究而论,《中国画学全史》是近现代所有美术史和绘画史中最好的,而且从书架上拿给我看,我发现王先生这本书有不少眉批小注,就借回来研究,发现他是批判性地阅读,有肯定,有思考,也有质疑,从中学到了不少东西,进一步理解了《中国美术史讲义》,是集各家大成又有新的学术构架和系统理论见解的著作,这部讲义,也正是我组织大家编写的《中国美术简史》的基础。1989年,我主持美术史系工作初期,在王宏建副主任的建议下,接受了高教出版社的委托,决定短期内编出《中国美术简史》。在发凡起例的过程中,我和负责中国美术史教研室的李树声老师细读了多种中国美术史与绘画史,最后决定还是按王先生编写中国美术史的体系和框架,自律与他律结合的方法、重视考古新发现的特点来编写。后来在又经过罗世平先生协助主持修订,至今已印行了30余万册,被评为精品教材。参加编写的老师都付出了辛劳和智慧。但最重要的基础之一就是王逊先生《中国美术史讲义》。

在我1978年重新考回美术史系攻读研究生的时候,王逊先生去世已近十年。上课的教室没有变,还在U字楼的北侧,王逊先生住过的土山,已经为一排二层小楼所代替。每当我从小楼前路过,便会想起晚间走进王先生住处问学的情景,记得他讲解集中加强记忆的方法,讲解形式逻辑的内涵和外延,讲解敦煌石窟的伯希和编号和张大千编号,记得他手边的德文杂志,尤其记得他在向我讲授黄庭坚的《花气熏人帖》时,颇有所感地要我为他刻一方印章:“上水船”,也许是借以表达逆境中艰难奋进的感触吧!

在王逊先生百年诞辰的时刻,美术史系早已发展为人文学院。他散在各地的学生又培养出更多的美术史论人才,可谓门墙桃李,隔代繁盛,而筚路蓝缕的第一功,当属王逊先生。为此我写了一首小诗寄托深切的缅怀:

门墙隔代郁葱葱,

辟路开山第一功。

记得传经与解惑,

土山清夜一灯红。

2015年12月

撰文:薛永年,发表于《美术研究》2016年第2期。

薛永年

中央美术学院人文学院教授

中国美术家协会美术理论委员会主任

相关链接:

美术遗产

文化城市

文化城市