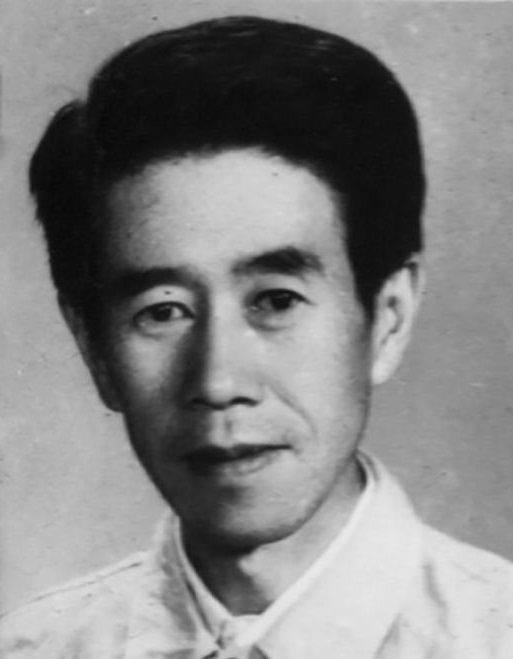

作者简介

王逊(1915—1969),著名美术史家、美术理论家,中国现代高等美术史教育的奠基人。历任南开大学、清华大学、中央美术学院教授,兼《美术》《美术研究》执行编委,在哲学、美学、美术理论、美术史与考古、建筑学、敦煌学、工艺美术、民间美术等多个领域都卓有建树,曾主持和参与国徽设计、景泰蓝工艺改造、国家十二年科学发展规划、永乐宫壁画研究等重大课题,1957年主持创建中央美术学院美术史系,为美术史在中国发展成为独立学科作出了重大贡献。

内容简介

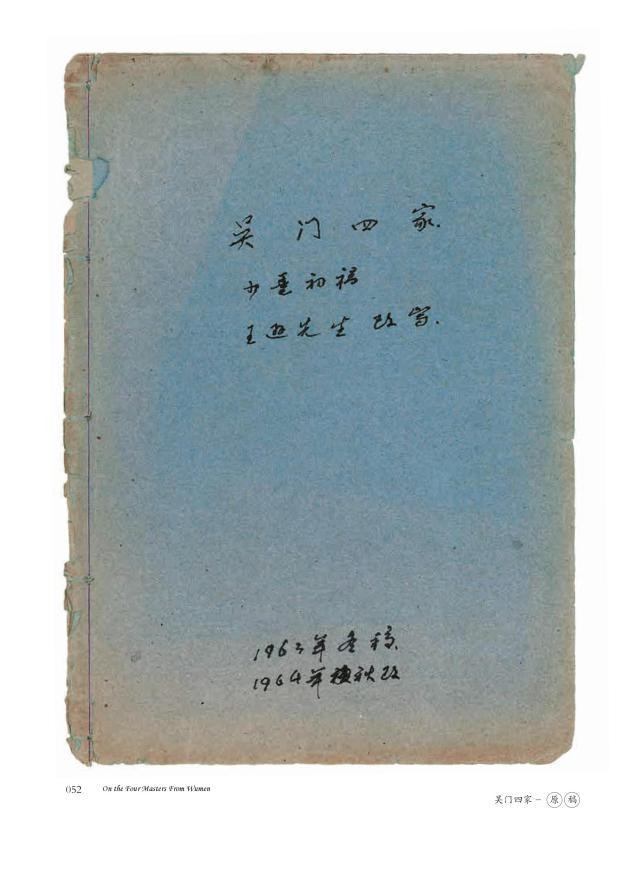

2015年,王逊诞辰100周年之际,中央美术学院隆重举行纪念活动。消息传出,广州美术学院人文学院院长李清泉教授回想起一件事来:他的老师、广州美院终身教授陈少丰先生临终前,交付他保管一份《吴门四家》手稿。手稿封面上题写着:“少丰初稿、王逊先生改写”“1963年冬稿,1964年秋改”的字样。他查对陈少丰《自订年谱》,“1963年”那页上清晰地记着:“上半年在王逊先生指导下撰写明代绘画的‘宫廷绘画’‘浙派’与‘吴门四家’。”——由此判断,这份手稿,应该是王逊60年代初重新撰写《中国美术史》时,安排他的学生陈少丰参加写作的“明代绘画”部分的一个章节。而从手稿内容看,其中少部分是陈少丰的笔迹,绝大部分都是由王逊先生亲笔改写的。这也是目前唯一发现的内容完整的王逊遗稿。

原中国青年出版社编审、小众书坊创办人——编辑出版家彭明榜先生,在获知发现这份珍贵的手稿后,当即联系王逊先生亲属,表示愿意将手稿全部影印出版,使这份幸存的手稿得以化身千百,呈现在世人面前。这份闪烁着薪火之光的学术档案,经历了“文革”那样的动荡岁月,又迭经三代美术史家接力传承,它的出版,将长久烛照未来美术史道路中一代又一代孤寂而坚定的心灵。

出版前言

李清泉

广州美术学院艺术与人文学院院长 教授

王逊先生不仅是中央美术学院美术史系的创建者,同时更是新中国美术史研究与教学的奠基人,其影响及于全国各地。2015年12月间,中央美术学院人文学院尹吉男院长和李军副院长邀我参加纪念王逊先生诞辰一百周年学术活动,此事令我回想起先师陈少丰先生临终前交付我保存的一份《吴门四家》手稿。这份手稿中的王逊改写部分,想不到竟然已是目前所知幸运仅存的王逊先生完整手稿。

众所周知,王逊先生因为蒙受不白之冤而英年含恨早逝,其散佚于动乱年代的手稿多已下落不明。由薄松年先生和陈少丰先生帮助整理出版的《中国美术史》(上海人民美术出版社,1989年),“校订后记”中称,依据的是王逊先生撰写于五十年代中期的《中国美术史讲义》,还并不能代表他的最高学术水平。而实际上,他在六十年代初为美术史系重新撰写中国美术史教材时,已经对前一教材做出了突破性的改进,只是这一巨大的撰写工程在进行到元代时,“因讲授中国绘画理论课而暂停”;“校订后记”中还透露:当时“在他的指导下还写了明代绘画的一部分”。我不知道王逊先生重写于六十年代初的这份未完成教材是否还能完好地保存着,但陈少丰先生托付我保存的这份《吴门四家》手稿,其手装的封面上清楚地题写着“少丰初稿、王逊先生改写”“1963年冬稿,1964年秋改”的字样。我翻查过陈少丰先生的《自订年谱》,“1963年”那一页的上面清晰地记着:“上半年在王逊先生指导下撰写明代绘画的‘宫廷绘画’‘浙派’与‘吴门四家’。旁听王逊先生给美术史系三年级同学讲‘中国古代书画理论’。”可见我手中所存的这份未曾发表的《吴门四家》手稿,很有可能就是“校订后记”所说的新撰中国美术史教材中“明代绘画”之一部分。而且尤为难得的是,这份手稿,除了后面少半部分的墨蓝色笔迹是陈少丰先生原稿的笔迹,前面绝大部分的浅蓝色笔迹,据我所知,全都是身为老师的王逊先生当年为其学生亲笔改写这份文稿时留下的痕迹。最近,承尹吉男教授和李军教授牵线,王逊先生的侄子王涵特地前来广州找到我,说他研究王逊先生二十余年,其完整手稿至今未见。由此可见这份手稿的珍贵。

我在广州美术学院跟随陈少丰先生攻读硕士学位之前,即承启蒙恩师刘敦愿先生转送我王逊先生的两部油印本教材——《中国美术史讲义》和《中国古代书画理论》(两书皆系陈少丰先生赠送刘敦愿先生的),并特别嘱咐我要仔细研读。可以说,我最初的中国美术史知识,主要是由这两部油印教材奠定的。攻读硕士学位期间,我多曾听恩师陈少丰先生提及王逊先生的学术和为人,说王逊先生不仅在中国古代的绘画、书法、书画理论、雕塑、建筑以及工艺美术和民间美术等方面皆有精深的研究和见解,而且,由于他拥有深厚的哲学、美学和文史修养,因而在他的著述和讲义中,中国美术史显现了全新的规模、面貌和格局,形成了独立的体系;说王逊先生在逆境中忍着极大的政治压力和病痛的折磨,仍对教学事业和研究工作孜孜不倦、满腔热忱,表现出高尚的风度和品格;每当学生有问题要向他请教,他总是毫不犹豫地放下自己手头的工作,先为学生答疑解难,且从来不会不懂装懂;还说每次向王逊先生求教,都会有问一得十的收获。恩师陈少丰先生直到晚年,对他的老师王逊先生的学术与人格,始终怀有一瓣心香。同样,陈少丰先生本人的学术与人品,无论在他的学术同辈还是他的学生当中也是有口皆碑的。如今,王逊先生离开我们47年了;我的恩师陈少丰先生也已经离开19年了。可以说,幸存至今的这份手稿,不惟是他们师生之谊的一份珍贵纪念,同时也是一份闪烁着薪火之光的学术档案,无论其内容过时与否,都将长久烛照未来美术史道路中一代又一代孤寂而坚定的心灵。

在此,我由衷地感谢中国青年出版社将这份珍贵的学术档案资料影印出版!也由衷地感谢王涵先生等为此书的整理、校订而付出的劳动!

2016年7月21日于广州

目录

041 土山清夜一灯红:缅怀王逊先生(代序)/薛永年

047 出版前言/李清泉

049 凡例

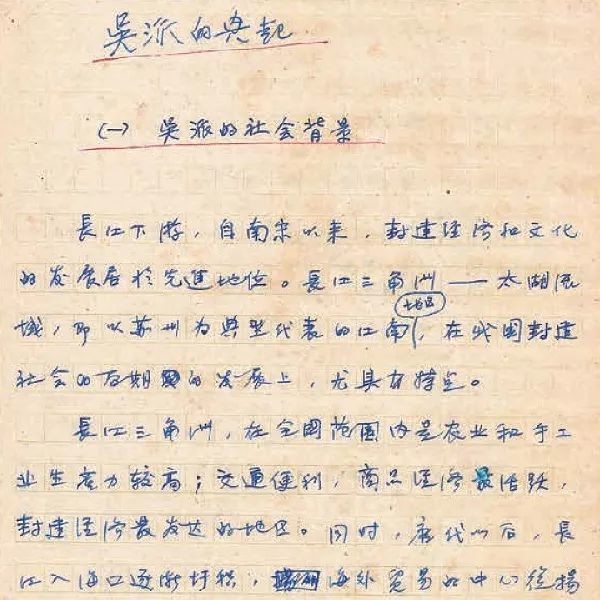

050 原稿

138 释文

161 注释

173 后记/王涵

后记

2015年12月,王逊先生百年诞辰纪念活动在京举行。纪念座谈会开始前,中央美院人文学院副院长李军教授匆匆赶到会场,把我拉到一旁说:“有重大发现!”他取出一份文稿影印件,告诉我,广州美院艺术与人文学院李清泉院长处,收藏着一份王逊手稿——《吴门四家》。这份手稿原是陈少丰先生保存下来的,陈先生去世前,把它托付给了自己的“关门弟子”李清泉教授。

听到这个消息,我感到很意外,同时又很激动。王逊去世后,他生前撰著的大量手稿(据说“文革”抄家抄去有几麻袋之多)去向成谜,甚而成为学界一桩有名的“公案”。许多前辈,如启功、徐邦达等先生生前都向我提及此事,一些纪念文章中也有所涉及。一个勤勉一生的学者,自1957年被打成“右派”,到1969年受迫害致死,这期间不仅作品得不到发表的机会,这些在艰难处境下取得的研究成果还被人剽窃,去世后又人为地“销声匿迹”,不能不令人叹息!这次纪念活动中,他从前的学生们,说起先生,都不禁哽咽泪流,他们称王逊先生人品高洁,“魏晋风骨”,生前蒙受不白之冤,死后虽经平反,著作出版仍遭遇重重干扰,是美术界、学术界“悲剧的典型”。美术史论家袁宝林先生当场在我新著的《王逊年谱》上赋诗:“土山颓墙孤灯暗,雾月残躯独盘桓。魏晋风流今安在?水木清华淌心间。”另一位老先生留言:“美哉王逊!悲哉王逊!”——一方面是慨叹他学识人格之美,另一方面,也是在为他生前身后的不幸际遇鸣不平。

我从上世纪八十年代末开始搜求王逊遗著,最初也只能是去图书馆的故纸堆中一点点翻检,那时还没有电子查询系统,不得不从一摞摞发黄霉烂的旧报刊中慢慢查找线索。一些学界前辈得知我在整理王逊遗著,也都热心提供线索。美学家刘纲纪先生来信告诉我,滕固主编的《中国艺术论丛》(1938年商务印书馆出版)中收有王逊早期很重要的一篇论文《玉在中国文化上的价值》;薄松年教授回忆,1948年沈从文主编的天津《益世报·文学周刊》上有一篇《红楼梦与清初工艺美术》;李松、张蔷先生说,《王羲之父兄考》收录在《周叔弢先生六十生日纪念论文集》(1951年香港龙门书局)中;任继愈先生提到,王逊四十年代参加过贺麟主持的“西洋哲学编译委员会”,译有一些西方哲学论著。先生老友,如冯至、卞之琳、王勉、王佐良、赵俪生、王永兴等也都回忆说,王逊在西南联大时,曾在《云南日报》《自由论坛》等报刊发表过不少文章……就这样,一点点集腋成裘,陆续搜寻到王逊各类论著200余篇,并于2006年整理出版了《王逊学术文集》,使几乎湮没在历史尘霾中的先生学术再度呈现在世人面前。

家人回忆说,王逊划为右派后,除监督劳动和在美院任课(1960~1964年间),其余大部分时间,都关起门来埋头著述。他那时住在美院附近的两间平房里,外间是书房、卧室兼会客,里面一个几平米的小间,堆满了他的手稿。当时,他曾让学生薛永年为自己刻过一方“上水船”的印章,印文取自黄庭坚的《花气薰人帖》:“花气薰人欲破禅,心情其实过中年。春来诗思何所似,八节滩头上水船。”以此勉励自己在巨大的政治压力和困顿的人生逆境中奋力前行。他还对人说起,自己是“因祸得福”,正好可以避开干扰,沉潜于学术。《吴门四家》中提到唐寅罹难时,自称是“不胜其贺”,王逊先生此时,大约也是一样的心境。“墨翟拘囚,乃有薄丧;孙子失足,爰著《兵法》;马迁腐戮,《史记》百篇;贾生流放,文词卓落”(唐寅:《与文征明书》),这似乎成了几千年来中国知识分子难以规避的宿命。在生命的最后几年中,他的成果是惊人的,不仅根据新发现的材料,重新修订了《中国美术史》这部经典著作,还撰写出“中国古代书画论”课程讲义,系统梳理古代书画理论,构建起他的美学思想体系。这些穷尽心力、代表着他最高学术水平的研究成果,如能妥善保存下来,对于他所钟情的中国美术史学科建设,无疑是有重要意义的。

不幸的是,即使是这样的研究条件也“好景”不长。1964年秋季开学,中央美院开始“社教”运动,实际是提前进入了“文革”模式。不久,王逊作为“反动学术权威”被关进“牛棚”,他多年积存的手稿和研究资料被查抄得片纸不留。王逊夫人回忆说,当时气势汹汹来了两辆大卡车,不由分说,把家里洗劫一空,“什么都没剩下,连一张纸片都没有……”事隔几十年,回忆起当年抄家情景,老人犹心有余悸。这次为筹备先生纪念活动,美院组织专人走访了他生前工作过的清华大学等单位,所得也极为有限,仅找到王逊在西南联大时写给潘光旦先生的一纸短笺和一份聘用证书,即使这样,已属十分难得了。

王逊手迹,二十余年来,我只零星见过几次:一张文革中申请领取劳动工具的字条,在网上竟被拍卖至数千元;一本有先生签名的藏书《苏联美术史》,朋友在旧书店见到,特意买下送我;全国政协档案处保存有一份先生工楷书写的《拟制国徽图案说明》;常任侠先生友朋书信集中收有两封先生的手札……

在这样的情形下,忽然听闻还有一份完整手稿被精心保存下来,欣喜之情可想而知。2016年春,在尹吉男、李军二位院长介绍下,我专程到广州拜访了手稿的收藏者李清泉教授。在南国淅沥的春雨中,清泉教授热情地把我迎到他的办公室,在那里,终于见到了这份珍贵的手稿。

清泉教授介绍说,手稿是他的恩师——广州美院终身教授陈少丰先生临终前郑重托付给他的,同时交他保管的还有一份陈先生自订年谱,足见这份手稿在陈先生心目中的位置。大概是为了隔绝南方潮湿的空气,手稿用一块厚厚的蓝布精心包裹着,时隔半个多世纪,纸张虽已泛黄,但平整洁净,完好如初。手稿线装成册,订有蓝色皮纸的封面封底,封面上有陈少丰先生墨笔题写的书名、作者。少丰先生的原稿写在中央美术学院的红格稿纸上,王逊先生重新改写的部分则使用的是标有“龙门”字样的绿格稿纸,猜想应该是龙门石窟文保机构印制的稿纸(龙门文物保管所曾翻印王逊《中国美术史讲义》),两种均为600字方格稿纸,总计84页。这份手稿内容完整,誊写清楚,个别处还有红色铅笔的标注,应该是付印前刻印者所加。巧合的是,就在见到手稿后不久,我偶然从网上又寻到一册题为《吴门画派》的写刻油印本,经比对后发现内容与手稿完全一致。油印本封面上还标注有刻印时间——1964年7月,从时间上推断,应该就是手稿誊清后交付刻印的。

1956年初,为在高等艺术院校筹设美术史专业,文化部委托王逊先生指导各地艺术院校教师进修。时为中南美术专科学校教师的陈少丰被选派进京,随王逊学习中国美术史,历时一年半之久,这成为他学术生涯最重要的转折点,从此与中国美术史教学和研究结下不解之缘。1957年8月,他回到中南美专开设美术史课程,翌年学校南迁广州,更名为广州美术学院。1962—1963年间,他再度赴京旁听王逊在中央美院开设的“中国美术史”和“中国古代书画论”课程,并在王逊指导下参加了《中国美术史》教材明代部分的编写工作。《吴门四家》手稿就是这部教材中一个独立的章节。这些经历,都详细记录在陈先生自订年谱中。此外,年谱中还有他1979年冬赴京参加王逊追悼会的记录,这一次,他和薄松年教授受当时中央美院江丰院长的委托,开始整理王逊遗著,并于1985年由上海人民美术出版社出版了王逊著《中国美术史》(据1956年中央美院内部印本)。此外,他本人还将自己在美院旁听“中国古代书画论”课程的笔记,整理出《中国古代书画论》一书,上世纪80年代初分别由阜阳艺术学院和广州美术学院油印发行,在当时的美术史论界产生广泛影响。陈少丰先生对自己美术史道路上的启蒙恩师王逊先生始终怀有深厚的感情,和薄松年等先生一样,他们为恩师著作的整理出版往来奔走,付出大量辛劳,他“竭尽弟子之谊”(迟轲语)的行为,在美术史学界传为美谈。这种学术传薪的美德,同样也体现在陈先生的学生辈如李伟铭、李公明、李清泉诸教授身上,少丰先生身后,他们不仅承传了他的学术衣钵,也传递着这样一种尊师重道的精神。眼前这份精心保管下来的手稿,可谓是三代美术史家学脉承传的象征,其精神价值更远胜它的学术价值。

《吴门四家》手稿本的影印出版,应该感谢各方面的共同努力。中央美院、广州美院都给予了大力支持,著名美术史家薛永年先生抱病修订纪念会发言,并同意将它用作本书序言。李清泉教授不仅提供了全部手稿的高清图片,还在百忙中认真撰写了出版前言。中央美院王瑀、王浩等先生为本书配齐了精彩插图。著名编辑家、小众书坊坊主彭明榜编审在得知稿本存世情况后,主动提出将手稿影印出版,并精心设计编排,保证了本书高质量的出版。他们对学术前辈、对历史的尊重令人感佩,在此一并致以深深的敬意。

本书整理编竣之际,正值世界艺术史大会首次在中国举行。随即,由美术史论界一批青年学者发起、中央美院主办的首届“王逊美术史论坛”也已隆重启幕,先生当年亲手创建的中央美院美术史系(今人文学院)也即将迎来60周年庆典。“几日南风消积雪,一番春色到梅花”,相信这些都是对王逊先生倾注毕生心血开创中国美术史论事业的最好告慰。

谨此为记。

王涵

2016年9月21日初稿

2017年8月15日改定

书影

12

吴门四家

王逊 著

王涵 整理

中国青年出版社

2017年9月

ISBN 978-7-5153-4912-1

定价 98.00元

相关链接:

相关信息请浏览“阅读原文”。

美术遗产

文化城市

文化城市