曾有一年春晚小品里,一位别出心裁的老板为招聘员工,“造”了这“ ”字,即“门”字里面加个“犬”。在电脑字库、《新华字典》、《辞海》、甚至古汉语的《说文解字》、《异体字字典》里都查无此字。但在徽州方言里,“

”字,即“门”字里面加个“犬”。在电脑字库、《新华字典》、《辞海》、甚至古汉语的《说文解字》、《异体字字典》里都查无此字。但在徽州方言里,“ ”字确实存在,常用于人名,读lǔ,该读音依方言直接“音译”而来。徽州方言“十里不同音”,不同区域,“

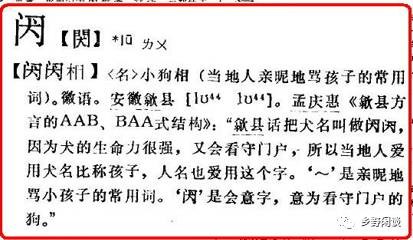

”字确实存在,常用于人名,读lǔ,该读音依方言直接“音译”而来。徽州方言“十里不同音”,不同区域,“ ”字音调或发音有所不同,如,绩溪人读lù,歙县东部(“南乡”)则读lǒu。据《中华古今姓氏大辞典》(窦学田编撰,警官教育出版社,1997年)记载:“lū,徽语,安徽歙县。【

”字音调或发音有所不同,如,绩溪人读lù,歙县东部(“南乡”)则读lǒu。据《中华古今姓氏大辞典》(窦学田编撰,警官教育出版社,1997年)记载:“lū,徽语,安徽歙县。【

相】,小狗相,当地人亲昵地骂孩子的常用语”。长期从事方言研究的孟庆惠先生曾撰文描述:“歙县话把犬名叫做

相】,小狗相,当地人亲昵地骂孩子的常用语”。长期从事方言研究的孟庆惠先生曾撰文描述:“歙县话把犬名叫做

,因犬的生命力很强,又会看守门户,所以当地人爱用犬名比称孩子,人名也爱用这个字。‘

,因犬的生命力很强,又会看守门户,所以当地人爱用犬名比称孩子,人名也爱用这个字。‘ ’是会意字,意为看守门户的狗。” (《安徽师大学报:哲学社会科学版》,1981(4):《歙县方言AAB、BAA式结构》)

’是会意字,意为看守门户的狗。” (《安徽师大学报:哲学社会科学版》,1981(4):《歙县方言AAB、BAA式结构》)

“ ”代表忠诚、爱家、孝顺,取名此字,祈望看好门,守住家,子孙兴旺,家门传承。在歙县、绩溪一带,取名“

”代表忠诚、爱家、孝顺,取名此字,祈望看好门,守住家,子孙兴旺,家门传承。在歙县、绩溪一带,取名“ ”字者不少,上世纪八十年末,初次办理身份证时,系手写,并无大碍。后因电脑普及,字库中无此字,给当事人带来诸多不便,大部分人因此被迫易名,从而导致“

”字者不少,上世纪八十年末,初次办理身份证时,系手写,并无大碍。后因电脑普及,字库中无此字,给当事人带来诸多不便,大部分人因此被迫易名,从而导致“ ”字在徽州民间基本消失。智慧的古徽州人创造了这个“

”字在徽州民间基本消失。智慧的古徽州人创造了这个“ ”字,却在今天的电脑时代不得不弃之而去,不知是徽州人的尴尬,还是现代科学的缺憾?

”字,却在今天的电脑时代不得不弃之而去,不知是徽州人的尴尬,还是现代科学的缺憾?

“ ”字另一含义似乎带点贬义,徽州人形容一个人没什么本事、办事能力差,说成“哈巴

”字另一含义似乎带点贬义,徽州人形容一个人没什么本事、办事能力差,说成“哈巴 ”,类似“哈巴狗”的意思。胡适先生就曾以此解读“

”,类似“哈巴狗”的意思。胡适先生就曾以此解读“ ”字,据胡适侄子胡地松回忆,抗战胜利后不久(应为1946年7月),胡适到上海河南中路184号“胡开文发记笔墨店”看望堂兄胡洪发(胡地松父亲)。胡地松当时十多岁,胡适很欢喜他,于是问到:“长大之后做什么”,胡地松回答说:“当医生”,胡适笑道:“做医生好,可以治病救人。”胡地松从小生活优越,有时爱耍点小脾气,胡适希望他长大后做个对社会有用的人,于是开导教育这个晚辈,就教他认识这个“

”字,据胡适侄子胡地松回忆,抗战胜利后不久(应为1946年7月),胡适到上海河南中路184号“胡开文发记笔墨店”看望堂兄胡洪发(胡地松父亲)。胡地松当时十多岁,胡适很欢喜他,于是问到:“长大之后做什么”,胡地松回答说:“当医生”,胡适笑道:“做医生好,可以治病救人。”胡地松从小生活优越,有时爱耍点小脾气,胡适希望他长大后做个对社会有用的人,于是开导教育这个晚辈,就教他认识这个“ ”字,胡适说:“这个字拆开来叫门内狗,只会在门里逞凶,到外面就不行了”。在徽商鼎盛的古扬州城,以前也有取名“

”字,胡适说:“这个字拆开来叫门内狗,只会在门里逞凶,到外面就不行了”。在徽商鼎盛的古扬州城,以前也有取名“ ”字的,扬州人对“

”字的,扬州人对“ ”字的解读与胡适相近,而且还把“

”字的解读与胡适相近,而且还把“ ”字引申出一句俗语,叫“扒门框子狠”,很形象地描述了“哈巴狗”的囧态:只会趴在自家门口,看见陌生人就上蹿下跳,“汪汪”直叫,出了家门,就只能摇尾巴,没了声音。

”字引申出一句俗语,叫“扒门框子狠”,很形象地描述了“哈巴狗”的囧态:只会趴在自家门口,看见陌生人就上蹿下跳,“汪汪”直叫,出了家门,就只能摇尾巴,没了声音。

在徽州,教育晚辈的俗语典故很多,类似“ ”这样的字也有不少,胡适先生为何偏偏想到这个“

”这样的字也有不少,胡适先生为何偏偏想到这个“ ”字呢?史料没有记载。胡适先生是新文化运动的领袖之一,在抗战时期曾任驻美大使,又代表政府出席联合国制宪会议,参与制定联合国科教文组织宪章。他能深感国家内忧外患之痛,兴许他认为,这个“

”字呢?史料没有记载。胡适先生是新文化运动的领袖之一,在抗战时期曾任驻美大使,又代表政府出席联合国制宪会议,参与制定联合国科教文组织宪章。他能深感国家内忧外患之痛,兴许他认为,这个“ ”字是最能代表当下时局的。胡适教侄识字,与其说是对侄子的教诲,不如说是对国人的期盼,甚至是对社会的呐喊!

”字是最能代表当下时局的。胡适教侄识字,与其说是对侄子的教诲,不如说是对国人的期盼,甚至是对社会的呐喊!

曾有人考证,“ ”字为胡适自创,这或因胡适教侄识字之故,揣测而已,恐与事实不符。众所周知,古人写字不像现在这样规范,文人骚客,乡贤士绅,作诗题字,多一笔少一划,创几个异体字,造一个新字是常有的事。古徽州人创造这个“

”字为胡适自创,这或因胡适教侄识字之故,揣测而已,恐与事实不符。众所周知,古人写字不像现在这样规范,文人骚客,乡贤士绅,作诗题字,多一笔少一划,创几个异体字,造一个新字是常有的事。古徽州人创造这个“ ”字,蕴含着多少颠沛流离,浓缩了几多悲欢离合,是黎民百姓对家的坚守、是芸芸众生对太平盛世的渴望。

”字,蕴含着多少颠沛流离,浓缩了几多悲欢离合,是黎民百姓对家的坚守、是芸芸众生对太平盛世的渴望。

“ ”字在徽州民间现存的族谱、碑刻中多有记载,在我老家水口石桥桥碑上镌刻的捐资人名字中就有此字,桥建于1786年,早于胡适出生百余年。徽州方言中的狗尾草就叫“

”字在徽州民间现存的族谱、碑刻中多有记载,在我老家水口石桥桥碑上镌刻的捐资人名字中就有此字,桥建于1786年,早于胡适出生百余年。徽州方言中的狗尾草就叫“

毛”(见《黄山市志》(2010年版)2202页),至于“

毛”(见《黄山市志》(2010年版)2202页),至于“ ”字创造于何时,已无从考证。

”字创造于何时,已无从考证。

文化城市

文化城市