龟姐说:园林乡愁团是一群来自北京林业大学城市规划专业的孩子们,他们利用暑假时间寻访自己的家乡,在行走中挖掘城市背后正被淡忘的文化。

史家胡同24号的胡同博物馆是这条胡同的索引,这条胡同本身才是活的博物馆。乡愁团的同学们在这里遇见了博物馆“扫地僧”刘师傅和胡同里的阿姨大爷,对这条胡同的来龙去脉,他们可门儿清呢~

(文:孙雪婷 图:孔墨 编辑:许舒涵,全文原载于微信公众号“园林乡愁实践团”,长按文末二维码关注。)

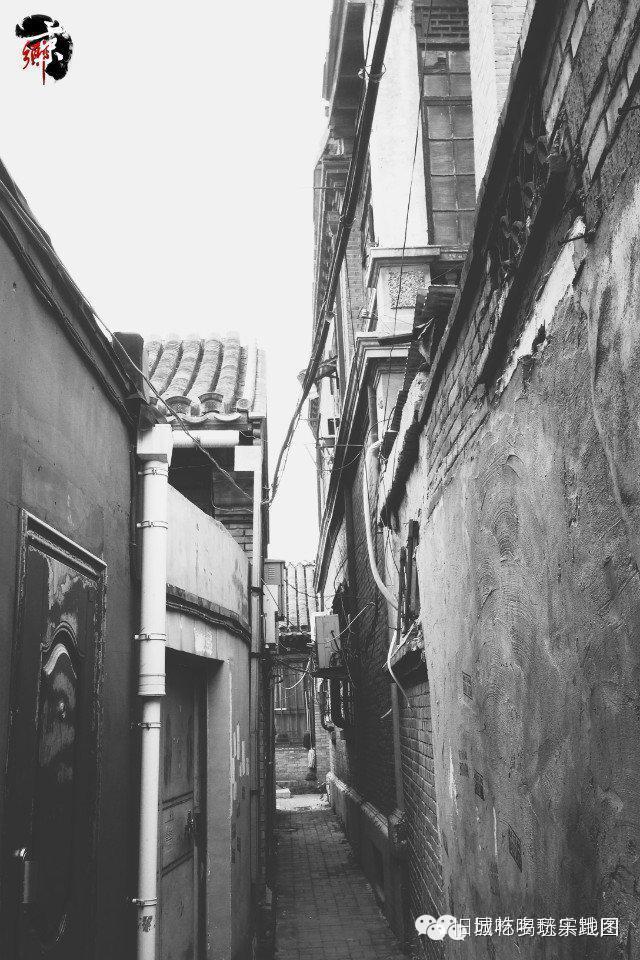

史家胡同是被保留的很好的一条胡同,近十年来,政府粉刷墙壁,修整道路,但院落内部构造没有动。这里的百姓生活大都很安逸,满足于现在的胡同生活。

1909年,清朝庚子赔款以后,第一次举行赴美留学的考试,630名有志青年在此考试,68学生过关,后来这里演变成了史家小学。住过这里文化名人很多,比如梁思成夫妇、陈西滢夫妇,泰戈尔和林徽因一家在此留过影,徐志摩来的最多。政治家、军事家住过的有华国锋、荣毅仁、卫立煌。表演艺术家叶子大姐、牛星丽夫妇等都住在人艺大院里。

于是,看管史家胡同博物馆,同时也是其建造发起人之一的老大爷自豪地说道:

“要说博物馆,这条胡同本身就是一座博物馆。”

他继续向我们介绍道:

“在这条胡同里,大多是深宅大院,讲究斯文,都是独门独院。这里原来是文官们住的地方,当初没有办公室,办公和住宅相结合所以建的很深。现在修缮的也相当好,基本是老北京人在住,很清静。东城区朝阳门办事处与英国王储慈善基金会合作,历经两年多的改建修缮,史家胡同博物馆终于在2013年建成,来访的旅客中有很多外国人,反倒是在北京住了很久的,都不一定知道有这么个地界儿。”

在史家胡同博物馆内,我们遇见了一家德国人,在采访的过程中,他们夸赞我们的建筑非常好,一个的院子囊括了生活所需的各个方面,很有历史感和文化感,尤其是庭院布置的好,树很多,可以遮阴。德国的老建筑也是分区域,部分完好、部分被破坏,维护老建筑成本高昂,需要持续的投入。但是比起中国德国更加重视保护,即使是在自家的院子里锯一棵树,也要先询问能否砍这棵树,而且砍完了还要再种一棵出来。希望咱们也能有这种愧疚感和责任感,不是直接砍了就完了,而是在实在没有其他办法的情况下破坏,毁坏环境后,更要想方设法去弥补,为了咱们的下一代着想。

但是,在史家胡同博物馆庭院里的树伸展着茂盛的枝叶同时,史家胡同里的树近两年却被坎了枝干,在我们针对胡同里的树这个问题进行调查时,居民们也众说纷纭,有的提出

“树都长到老百姓房子里去了,他们苦恼的很啊,这下伐了树用更多木头花箱代替,也挺好的。”

但是更多的人在我们提问后立马说:

“当然是有树好啊!”“原来夏天大爷大妈们下午也出来树荫下乘乘凉,现在你说这胡同里的树荫没了,下午都憋家里吹空调风扇去了!”

老北京的百姓们对树是有很强的依赖性的。如外交家章含之在著作《跨过厚厚的大红门》写道:

“1960年我随父母从东四八条的四合院搬进这个古老的四合院时刚刚二十五岁。那时前、后院的树木都是新栽的。后来,前院的榕树长得很快,两三年后就成阴了。再后来,榕树的粉红色、毛茸茸的花覆盖了一片树顶。这些花可以延续整整一个夏天,每天夕阳西下,它们就开始散发出沁人心脾的幽香。40年来,那幽香是‘家’的芬芳,每当我跨进这四合院的门槛,不论那时我是喜悦还是沮丧,这芳香都会使我感到家的温馨。”

但是让我们欣慰的是,除却伐树这个问题,这里居住的大部分居民,无论是老北京,还是来南方在这儿开起小馆儿的店长,都一脸愉悦地跟我们说:

“这儿挺舒服的,安静,人还都挺好,晚上大爷大妈也像过去一样出来唠嗑,有的还去咖啡馆坐坐看看书。政府愿意保护这里,我们就高兴。”

在品味1928咖啡店里,我们采访的店主说:

“在这里开店有规定。例如,店的门牌不能太往外,以免影响通行;建筑结构不能变,尤其是大的四合院,要翻修只能在里面做软装修。”

这家咖啡店很小,不属于院子,所以可以内外都整成了欧式风格。但室内墙上有很多老照片记录着原来史家胡同里给国家领导人们做皮鞋的八达岭鞋厂的原身,十分怀旧。

从史家胡同出来后,我们又跟另一位老大爷聊上了天儿。他说:

“政府想的挺好,可最后做出来的总被老北京人冷落,像现在的王府井、西单,哪个老北京去呢?然而,百姓自己发展起来的秀水街又无法得到政府的认可。现在五湖四海的人们都挤着往里进的南锣鼓巷,卖的都是什么物什儿?这就是啊,发展到一定程度后发展的速度变得很慢,市场调节不够,还需要政府的调控,不管不行。”

他叹了一口气,接着说:

“也无怪老北京人不去,以前,王府井那边的百货大楼,上可以买高档的水獭帽子,下可以买修自行车用的滚珠,如今的百货大楼哪还能满足各个阶层的需要。” “商人自古以来就分坐商和游商,往日无论春夏秋冬叫卖声不绝于耳,今天,小商贩就跟做贼一样,见了城管就跑。买个针线都要跑老远,如何支持居民的日常消费呢?我们这些老年人啊,想买个生活物件儿,吃个北京小吃,真是没地儿去喽。”

如今,商贩们少了良心,多了利益,安全问题确实得不到保障,在胡同里又影响交通,但当把他们驱逐出了胡同,去哪里“磨剪子磨刀”又成了个问题。

史家胡同已经是难得的修缮、发展的都很好的一条胡同,而且延续了胡同的文化脉络和社会网络,但是胡同若与人的生活分离开就没了最要紧的“人气儿”,商铺闭了窗,院子闭了门,百姓闭了嘴,胡同就闭了幕。

如今时代跑得太快,胡同里百姓的生活问题如何解决还需要思考,我们十分希望这座博物馆能不仅仅是缩影,是模型,这博物馆里的人不仅仅是影像,是泥塑,而是真正能让人踏入胡同就感受到的,生活中的博物馆。

近期,园林乡愁实践团对史家胡同的调查还将继续下去,希望能挖掘出更多这条胡同里的故事,之后再为大家详细介绍。

2014-8-2

长按二维码关注“园林乡愁实践团”

旧城吃喝玩乐地图图文均来自作者本人工作和生活中的长期积累(如使用他人照片均已注明),作者本人享有全部知识产权。未经本微信公众平台正式许可与授权,任何个人与组织只可原文转发,同时须注明“图文引自旧城吃喝玩乐地图(公众账号:Plan_n_play)”。文中观点仅供参考,期待与您交流看法!

文化城市

文化城市