龟姐说:园林乡愁团是一群来自北京林业大学城市规划专业的孩子们,他们利用暑假时间寻访自己的家乡,在行走中挖掘城市背后正被淡忘的文化。

今天带来寻找乡愁之——寻访史家胡同。史家胡同一直一来是龟姐最爱向大家推荐的胡同之一,这里有最漂亮的院子、最热心的街里街坊、最纯正的胡同生活。乡愁团的同学们不只关心这里表面上的宁静与美丽,更想把更多美好故事告诉大家。

(文:园林“乡愁”实践团北京组)

东起朝阳门南小街,西至东四南大街,便是北京城众多著名户胡同之中的史家胡同了。提到史家胡同,所有人几乎都会想到史家胡同小学。其实史家胡同的文化气息不仅表现在史家小学,人民艺术剧院的住宿区也坐落在这个胡同之中,德艺双馨的老艺术家们更是给这条普通的胡同增加了文化的厚度。当地居民说:为什么这条胡同保留得这么好,很大原因是这里有太多的名人故居,也就是说有厚重的文化底蕴。要想进一步了解史家胡同里到底留下了多少名人的足迹,大家可以稍后看我们实践中的另一篇文章《历史名人与史家胡同》。

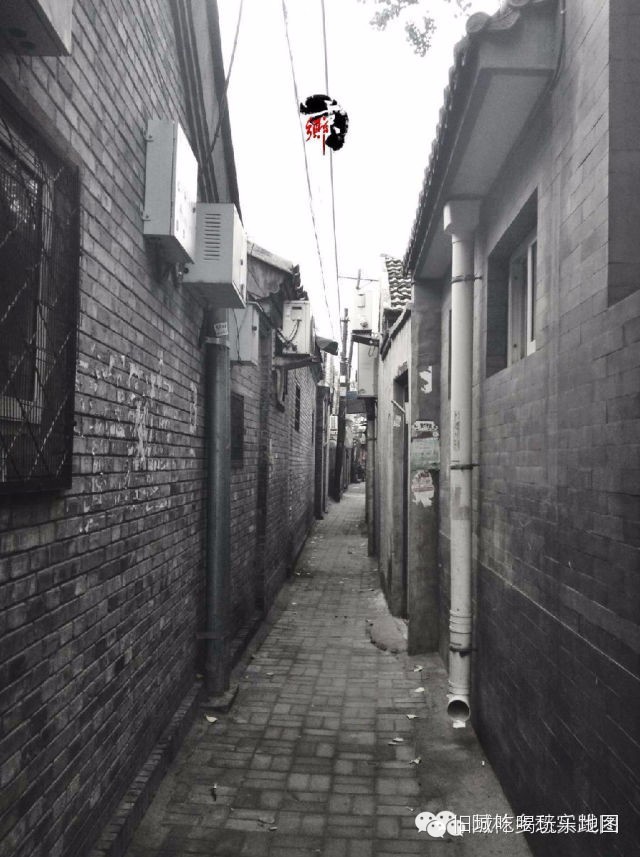

史家胡同与前几日我们调研的锣鼓巷、什刹海地区感觉截然不同。它干净整洁、修缮得当、维护细致,其浓厚的生活气息与锣鼓巷的商业化发展、人流量大以及什刹海地区的普通民居形成了鲜明的对比。刚刚走进胡同,我们就被那粉刷一新的四合院门所吸引,门背后的四合院对于我们来说有着无尽的神秘感,遗憾的是,由于各种原因,有的文保四合院并不对外开放。

但是,寻常百姓家除进行过简单修葺还是基本保留着原有风貌:门口两侧的石鼓无不显出岁月风蚀的痕迹,却依然坚定地守护在那里;透过一扇扇木门直映入眼帘的是影壁,虽然多家影壁上的图案已经模糊,但是伫立在那里的残旧影壁依旧传承着京韵。四合院的瓦片上有的已经长上枯草,但是一片片青瓦组成的历史无可替代。

一路上,胡同里保留得太好的长砖雕花瓦让我们忍不住驻留了很久,这里的防盗铁网甚至都加以古风的设计,老墙与新墙相同模数严丝合缝的相接,的确可以看得出人们对这条具有厚重历史的胡同的重视。

最值得一说的是北京第一家胡同博物馆—位于24号的史家胡同博物馆,这里原是民国才女凌淑华的家宅,是从史家胡同一直通到南边干面胡同的大宅院的一部分。

来到博物馆门前,头顶上一块黑漆的大匾,上面题着舒乙先生的大字“史家胡同博物馆”,迈过门槛儿,便是一座大院落,院儿里种着一颗高大的悬铃木,瞬时为闷热的环境带来一丝凉意,遒劲的枝干上挂着几个鸟笼子,仿佛还可以看到老北京人喜欢提笼挂鸟的特点。这里的格局,显然不是严格地按照四合院来建造的,只能勉强把一些房间认为是正房、厢房、耳房之类的,但这一入门的开敞院落,依然让我们眼前浮现了老北京悠闲笑谈的画面。

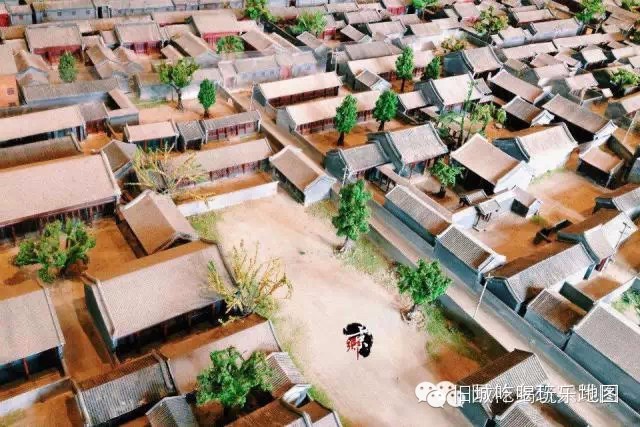

这些屋子从结构到外观还遵循着老房子的盖法,里面已经作为展厅了,这里陈列有老房子所用的瓦片、瓦当、砖雕、石雕,有史家胡同最有代表性的11号院和51号院的逼真模型,有极仿真的垂花门、小洋楼,也有整个铺开的1959年史家胡同旧貌沙盘,这里一点一滴都记录着史家胡同的历史,展示着老北京建筑文化的精彩。

顺着博物馆中的指示往里观览,我们来到了一个很有趣的展室,面积只有10平方米,是一个老北京的声音展室,在这里我们关上门就可以隔绝外界的喧嚣,聆听专属于老北京胡同的声音,这里也记录着老北京的历史,无论春夏秋冬、风霜雨雪,那一次次不同的铃响、一声声动听的吆喝,仿佛跨越半个世纪从老北京来到我们耳边,有些吆喝在我们小时候听到过,有些我们从来没听过。有时我们听到了有趣的吆喝声时不由自主地被逗乐了,却又捂住嘴,心里偷偷惭愧。

再往前走,绕到了东厢房,这里是“怀旧生活”主题展厅,分了三个小展厅,每个小展厅分别陈列了五六十年代、七八十年代的家居用品和居民常用物品,这之中有些物品小时候还在老家看过,但大多数现在基本已经不用了。我相信这些不仅能勾起我们儿时的回忆,更会让老一辈人感慨老北京到新北京沧桑巨变。

这个有趣有历史的博物馆里记录的回忆让我们团队中的每个人都留下了深刻的印象,正要踏出博物馆的大门时,一位热情的老大爷叫住了我们,跟我们聊了很多关于史家胡同和老北京的记忆和关于文物保护和规划的观点,这一聊就是两个小时。他说他是看门的,其实不然,后来我们从别人口中知道,他是博物馆重建的发起人之一,参与了很多北京城古建的保护、翻修和重建,是个资深的文化宣扬保护者。他邀请我们再度来到博物馆时继续找他聊聊,说无论怎样,就是爱看认真的年轻人能学习中国文化,能传承下去。

离开了令人自豪的博物馆,我们顺着胡同探访调查,发现胡同中也新建了一些酒店宾馆、茶馆商铺等,但是与老四合院相比却不显得突兀,因为它们的外观仍采用仿古风格,内部装修也有一些老北京元素,它们与周围环境融为一体,古今的差异自然而然就缩小了许多,加上这里没有过度开发,人流量和平常的街道差不多,静谧闲适又饱含历史文化气息的氛围使整条史家胡同在当地居民和外来游客中备受赞誉。

然而,史家胡同周围的,其他属于东四的胡同就没有那么幸运了。

在我们走访的过程中也发现许多四合院在进行翻新改造,他们在原来的基础上刷漆翻新,添窗加瓦,但是老北京居民告诉我们,其实只是翻新靠近街道的房子,内部房子不进行翻新。而且虽然两条胡同紧紧相邻,这里的保护力度根本无法与史家胡同相比,很多公租房被高价出租了给上班族,所以住的大都是外地人。而随着私租房的现象越来越严重,地儿不够人住了,居民们就在四合院里乱搭乱建,伤的不仅是原有的建筑结构和风貌,更是六七十年长居于此的老北京的心。

面前这对比强烈的景象是如何产生的,这个中奥秘,我们可能知道的还不全面。但我们设想这些被保护的院落是否也应该适当采取一些史家胡同的保护修缮模式,加强管理的力度,至少不让居民们越来越难以在此生活?我们认为,既然选择了对老北京的文化缩影进行保护,就不能像个妇人,只会用厚重的妆容粉饰自己,靠外表的光鲜赢得敬仰和尊重,里子该硬还是得硬。这些真正存在的院落胡同,才应像我们在史家胡同博物馆里体会到的那样,从外至内,从宏观到细部,从博物馆的建筑院落外观到每个陈列的百姓生活物品,都很讲究,缝隙中散发着京味儿,空气中弥漫着京味儿。

这一天的实践活动虽然发生在北京最闷热的几天里,但总有许多快乐冲散那些根本不起眼的烦恼。在经历了前几天的调研,我们大家对于老北京的四合院、胡同文化和老北京人的传承已是非常痛心之后,终于在史家胡同、在史家胡同博物馆看到希望的曙光。虽然我们知道老北京文化的背影已经离我们远去,或许会越来越远,但是即使连背影都快看不见了,我们依然要紧紧跟随她的脚步,结合我们所学,为我们的家乡,为我们世代生活的土地,为北京人血液里翻滚的、思想里深藏的北京文化贡献一份微薄之力。

最后附几张这条胡同临近入口处的“品味1928鞋主题咖啡厅”的照片,这家店装修的样式很独特,还有很多人艺大院的老学者给这儿捐的书,店主姐姐人特别特别好,大家逛胡同逛累了可以来这儿坐坐,运气好的话可以买一赠一哦。

2014-8-2

长按二维码关注“园林乡愁实践团”

旧城吃喝玩乐地图图文均来自作者本人工作和生活中的长期积累(如使用他人照片均已注明),作者本人享有全部知识产权。未经本微信公众平台正式许可与授权,任何个人与组织只可原文转发,同时须注明“图文引自旧城吃喝玩乐地图(公众账号:Plan_n_play)”。文中观点仅供参考,期待与您交流看法!

文化城市

文化城市