龟姐说:大名鼎鼎的白塔寺大家都熟悉,随着今年设计周“白塔寺再生计划”的火热开展,这片街区再次进入人们的视野。然而有趣的是,就在白塔寺的西北侧,有一大片以“宫门口”、“廊下”命名的胡同街区,但宫是什么宫,廊是什么廊,你是否知晓?

就在这片被民居湮没街区下,沉睡着一座北京旧城历史上规模最大的皇家道观,它曾经盛极一时,却又在一场诡异的大火中一夜被毁,化成灰烬——这就是传说中的“朝天宫”。不知道它的故事,你就不算真正了解白塔寺这片街区。

(本文作者:李纬文)

当朝贺大礼的演练终于结束,一次次的舞蹈山呼都停下来了的时候,雪已经不下了。身为国子监祭酒的田一俊站在文官班中,看到百官们的神情都放松了下来。一弯新月正在彤云隙里,低垂在三清殿西廊脊上。巨殿峥嵘,往来人影穿梭,有太常寺的乐舞生,也有身着道袍的羽士。一霎时,田一俊有些恍惚,不知自己是仍在习仪,还是已经在金殿之前准备面圣,或是早已身处霄汉了。

这一晚,田一俊诗情涌动,提笔写下了他那首《朝天宫习仪遇雪》:“星垂殿阁月垂枝,又是千官拜舞时。凤阙未瞻周黼扆,龙宫先试汉威仪。炉烟袅袅分中禁,冠佩锵锵俨法墀。班彻共趋墀左右,载赓宣庙宪皇诗。”

这位曾经在丁忧夺情之争中丝毫不给当朝首辅张居正留面子的耿直才子或许没有想到,在他身后三十五年,京师阜成门内这座掌管天下道教兼百官朝贺祭典习仪的仙阙竟然会毁于一旦,片瓦不留,只有他的诗,留在了刘侗和于奕正的《帝京景物略》中,得以传世。

[图:朝天宫复原想象图,作者绘制]

五百年来,朝天宫是北京城内存在过的规模最大的皇家道场。朝天宫作为都中道庭之首,道录司之所在,兼用作百官习仪之处,这一建置是明太祖留下的传统,今天的南京朝天宫即是这一传统的仅存硕果。宣德八年(公元1433年),北京仿南京之制建朝天宫,经过成化十七年(公元1781年)的整修,整座建筑群的规模达到了极盛。《帝京景物略》记载,北京朝天宫“建三清殿,以奉上清、太清、玉清;建通明殿,以奉上帝;建普济、景德、总制、宝藏、佑圣、靖应、崇真、文昌、玄应九殿,以奉诸神。东西建具服殿,以备临幸。”

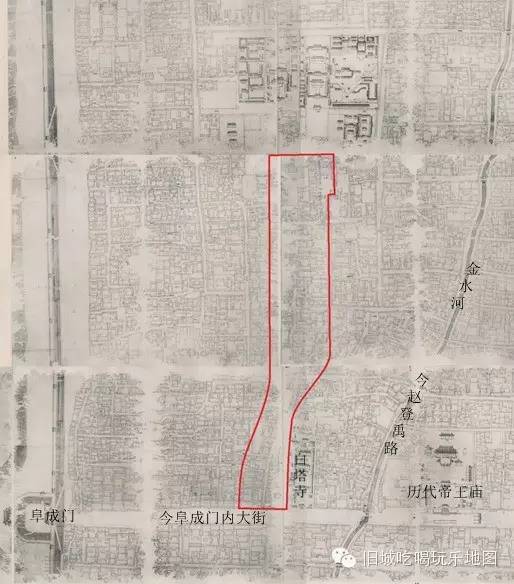

[图:侯仁之地图上的朝天宫]

曾经的朝天宫到底有多大呢?我们按其四至在地图上大致圈出一个范围,即可了解它那宏大的规模。与它相比,它的几位同处于阜内大街上的近邻,今天大家熟知的白塔寺、历代帝王庙和广济寺,都相形见绌。

[图:从谷歌地球卫星地图上看朝天宫与阜内另几处建筑群的规模 作者自绘]

朝天宫中的十三座大殿的具体形制如何,又是如何排布在这片广大的地盘上的,留下的文字记载极少,今人只好靠着田一俊提到的那首“宪皇诗”,即明宪宗的御制诗,去想象它当年“紫禁西北名朝天,重檐巨栋三千间”的盛况。天启六年(公元1626年)的一个夏夜,朝天宫突然起火,火不知从何处而起,倒像是骤然迸发,一霎时十三殿俱焚,但却没有殃及周边街市的任何建筑,京城百姓盛传这场大火有异状。自此之后,朝天宫再没有重修过,后人仅在基址北端依旧基建了一组护国元天观,即今天的西城区文物保护单位玉皇阁。到明末时,周边民居已经开始渐渐渗入曾经的宫墙,到清代中叶,整个朝天宫的地盘已经完全融入了京城的寻常巷陌,从《乾隆京城全图》上看,除了玉皇阁处尚有一座殿阁台基之外,朝天宫已无建筑遗存。

[图:《乾隆京城全图》中的朝天宫区域。地图的比例不甚准确,使得整个地盘有些变形]

然而朝天宫的故事还远远没有结束。这个庞然巨物倒下之后,将它的骨架永远留在了京城的西部,在当年羽士和百官们曾经缓步的御道之间,百姓们留下了他们的足迹。在十三座大殿的台基下,一系列自发组织的街巷逐渐生成,在化为灰烬的神像与经典之上,出现了新的人和新的故事。朝天宫的名号渐渐被历史湮没了,而在它曾经的地盘南部,一片新的街市被称作“宫门口”,这个名字一直留到今天。

[图:谷歌地图上的宫门口地区和胡同名称]

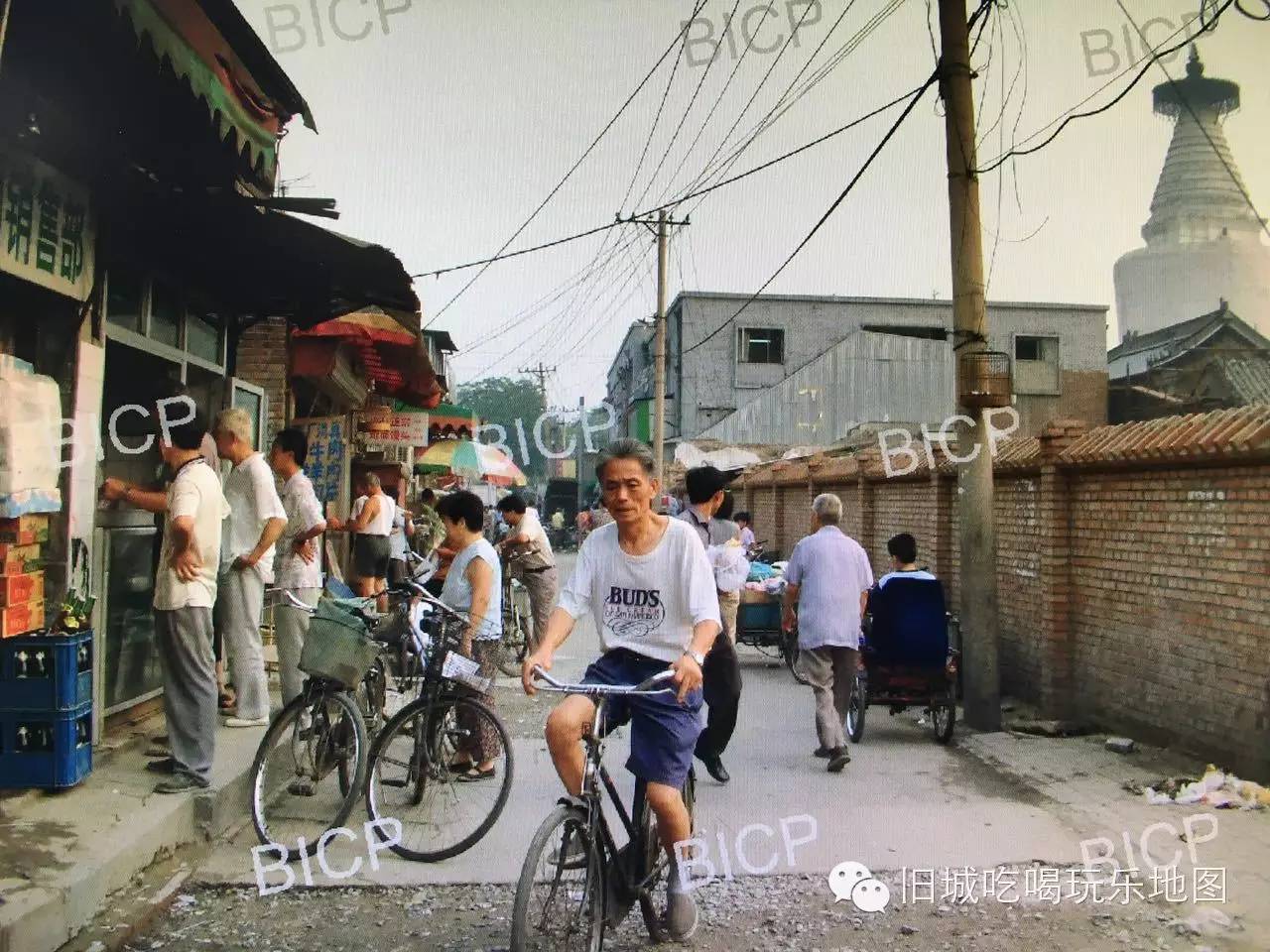

走在今天的宫门口,完全感受不到这里曾经存在过那许多凤阁龙楼,无论从什么角度看,这里都是一片寻常巷陌。然而这里的地名已经带上了朝天宫那无法抹除的记忆:东廊下、西廊下、中廊下,分别标识着曾经的东宫墙、西宫墙和御道;而宫门口东岔和宫门口西岔之间岔开的距离则标识了宫门曾经的面阔。如果向这里的居民们询问起那曾经的巨观,大部分人都已经不再记得什么了。当夜幕降临,宫门口的小巷里热气蒸腾,炊烟叆叇,火烧、羊杂碎和各种便餐在昏黄的白炽灯光下挤满了行人的视野,好像是这里有意把历史上那些九重天里的叙事掩藏起来一般。

[图:2003年的宫门口东岔胡同 来源:北京市城市规划设计研究院历史照片库]

有些关于朝天宫的民间传说还在流传着,比如关于它的终结。有些老北京们会说,这是因为宫门口东西岔仿佛一个“人”字,而在这个人字东边的白塔寺白塔和在西边的青塔寺青塔又如同两个点,人字加两点,不正是个“火”字吗?火字当头,朝天宫怎么能不遭回禄呢?其实,青塔寺的那座青塔距离白塔有一里之远,而且在明代时已经无存;而今天宫门口东西岔扭转相交的形态是在朝天宫消失之后因为民居的增建才形成的,朝天宫的这个“火”字实际上凑不起来。不过,有这段小小的传奇又何妨呢?朝天宫仿佛是一个古老的书架,时刻准备着承接源源不断的最新的故事。

二十世纪初,在东廊下的北端,出现了一座基督教堂。继白塔寺的佛教与朝天宫的道教之后,在这片岁月悠久的街市上,又出现了另一种信仰。教堂今日已是民居,但建筑保存完好,院门的椽子下还能看到当年雕刻的小小的五星,钟楼的攒尖顶向南遥望白塔寺的浮屠。有一说这是中华圣公会的福音堂,而居民们则只记得这是当年美国教会的教士们创立的教堂。如今教堂仅以东廊下基督教堂的名号列入西城区文物保护单位,但模糊的历史掩盖不住它背后的沧桑,其中的故事还有待我们去发掘。

[图:东廊下基督教堂,图片来自博客北京で勇気十足]

不过说起宫门口的传奇,最广为人知的还是那座福绥境大楼。今天的福绥境是一条南北向的胡同,与西廊下平行。这条胡同在《乾隆京城全图》上的名称是半壁街,而它的北端连接着一条东西向的小街,叫做苦水井。在民国时期,这个颇带着几分无奈的地名被改成了福绥境,可谓是现代北京地名修改中大雅之词的极致。当年修改地名的雅士大概不会想到,几十年之后,这里真的伫立起了一座承载一代人梦想的建筑,一座可以配得上这理想的地名、称得上完美世界的大楼。在这座大楼里,吃喝不愁的奇迹,那种之前千百年来都只能从神佛世界去汲取想象的生活,都会通过完美的技术与制度得以实现。这座大楼有八层高,在整个朝天宫的地盘上,在任意一个角落,都无法忽视它的存在,但却又都只能见其一斑。这神龙见首不见尾的大厦压过了这片土地上曾经存在过的一切,朝天宫的十三座大殿大抵没有一座能望其项背,就连高大的白塔,在它的陪伴下,也难免露出了些自愧不如的神情。

[图:福绥境大楼]

如今大楼依然挺立,它所曾承载的梦想依然在北京高高的蓝天上盘旋。大楼没有编号,极为醒目的楼牌上,除了福绥境这个街道名,就只有“大楼”二字。好个大楼,这个“大”字不是对尺度的形容,而是对它本质的定义。南边,金融街的楼群早已能够俯瞰整个宫门口,而大楼依然独大。

[图:从福绥境大楼上鸟瞰白塔寺 2014年摄]

宫门口最近所迎来的新故事,大概就是宫门口菜市场的关闭和宫门口东岔的疏解了。日渐增加的人口密度让这里曾经的小繁华有些变味,人们下定决心,要给这里来一剂强心针。几年之后,这里将会拥有更好的环境、全新的业态以及与其地理位置更加适应的城市氛围。而现在,我们不得不暂时先与入夜时宫门口那熙熙攘攘与百味杂陈告别了。这里正在为了一个更好的未来而沉静下来,大明朝不知多少人在这里习仪过之后,今天的朝天宫开始亲自演练它自己的未来。

[图:业态调整中的宫门口东岔和已经停业的宫门口菜市场,图片为作者拍摄]

说着说着便又说回了朝天宫。如今的朝天宫地盘大概是北京旧城遗存中少有的多样性典范,元、明、清、民国和当代都在这里留下了难以磨灭的痕迹,而这些宝贵的痕迹又竟然无一例外地体现在了建筑上。多少有形的东西从无到有,又从有到无,多少无形的东西也是一样。在这里,就像在当年的朝天宫一样,人们同时在做着两件事情:第一件是憧憬极乐与永恒,然而对永恒的憧憬总是让人心里发虚,于是这里又有了另一种活动,一种让人踏实的活动,那就是演习明天。朝天宫的百官,胡同里的居民,福绥境大楼添砖加瓦的建设者,宫门口笔落蓝图的规划师,哪一位不是和那天傍晚的田一俊一样,在用今天期待着一个更加熟练的明天呢?

[图:白塔寺再生计划展览 龟姐摄]

有趣的是,假如朝天宫未毁,或许今天的这里不会如此精彩。朝天宫戏剧性地毁了,它反倒真真切切地在这里了。不过建筑和人一样,总会老去。物质上的毁灭并不是彻底的毁灭,从世人记忆中被抹除,才是真的终结。从1433年到2015年,朝天宫已经582岁了。在历史上成就了如此多的可能性的它,今天已大有从人们的记忆中彻底退隐之意。在2001年的卫星地图上,朝天宫的地盘格局尚且清晰可见,只有其东北角受到了大型现代建筑的影响。而在今天,整个朝天宫北部轮廓均已被现代建筑占领。这些区域并未被划入阜成门内历史文化保护区,而其上的现代建筑开发又较早,未能确保进行向公众通报结果的专业考古发掘。事实上,这里还没有进行过针对朝天宫遗存的专题考古研究。

[图:谷歌地球卫星地图,2001年的白塔寺–宫门口地区]

北京的地面历史建筑遗存如群星璀璨,或许太璀璨了,以至于淹没了同样精彩的地下遗存。北京的地下文物保护问题近年来已经引起了文物部门的重视,在地下文物埋藏区得以划定的大环境下,对朝天宫一带的地下遗存进行研究和考察,正当其时。这样做不仅仅是为了在学术界加强对于朝天宫原形制的认识,更重要的是,让这座曾经存在过的巨观不要轻易地消失在公众的记忆中。

2015年北京国际设计周开启了引人瞩目的“白塔寺再生计划”,让这一区域的历史文化资源有机会在未来得到保护、发掘与利用。白塔寺作为整个阜内地区最具可识别性的历史遗存,正在成为这里的坐标原点。不过我们也不应忘记,就在白塔寺的身边,在地下,还藏着另一位巨人的身躯。或许有一天,人们会通过考古发掘与研究,重新展示或再现朝天宫的宫门或部分遗迹,让宫门口地区的空间秩序重新得到展示,让这个地名重新变得鲜活。

[图:2015年设计周白塔寺再生计划的标志性立面 来源:网络]

[图:2015年设计周白塔寺展区 龟姐自摄]

那首古老的歌谣唱道,“平则门,拉大弓,过去就是朝天宫。朝天宫,写大字,过去就是白塔寺。白塔寺,挂红袍,过去就是马市桥。马市桥,跳三跳,过去就是帝王庙。”好一条精彩的阜内大街!如今,在古人口中一直因袭元代名称“平则门”的阜成门已经是一座立交桥和地铁公交站的名称,白塔寺的白塔依旧巨影浮浮,马市桥和桥下的大明濠正沉睡在太平桥大街的十字路口下面,而帝王庙里,早已重新摆满了历代天子们的神主。这几位曾经被孩子们串成一串的兄弟们,只有朝天宫相对处在记忆灭失的边缘。但愿有一天,我们能重新想起由它所带来的那些故事,并把这些故事也交给我们的孩子们去传唱。让物质永存,只有通过故事才做得到。那个雪夜里的田一俊,一定是明白这个道理的。

旧城吃喝玩乐地图图文均来自作者本人工作和生活中的长期积累(如使用他人照片均已注明),作者本人享有全部知识产权。未经本微信公众平台正式许可与授权,任何个人与组织只可原文转发,同时须注明“图文引自旧城吃喝玩乐地图(公众账号:Plan_n_play)”。文中观点仅供参考,期待与您交流看法!

文化城市

文化城市