乏驴岭村传说故事

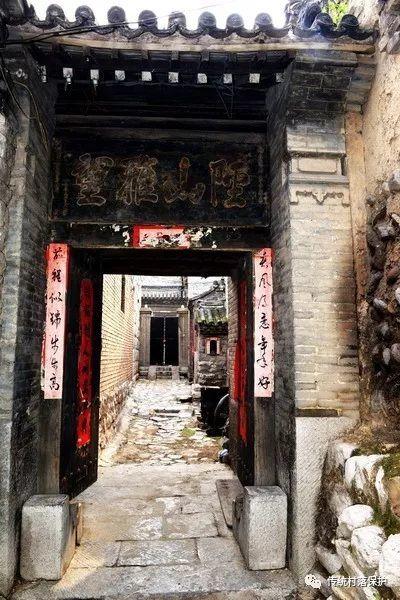

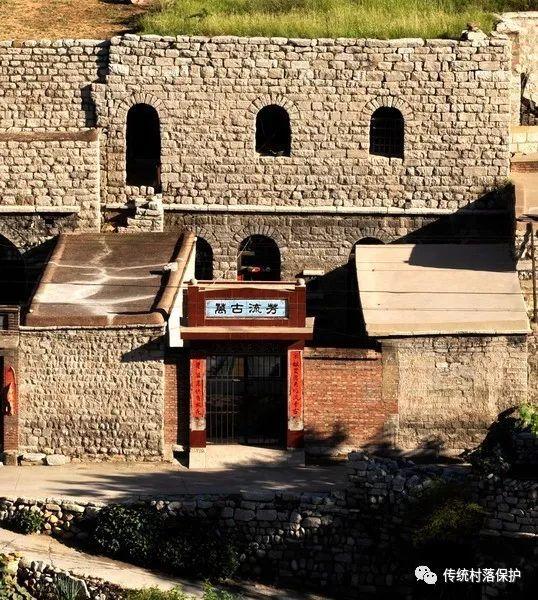

千年古村乏驴岭,相传因张果驴困乏于此而得名。村庄座落在井陉盆地西缘,绵河南岸,背靠照天梁,面对绵河水,东距天长镇5公里,四周环山。以正太路铁桥为界,分为南北两个村区。南部为老村区,北部于1987年开始批建。村落依山而建,前低后高,布局合理,错落有致。整个村落形状像一只展翅飞翔的凤凰,又有乏驴岭凤凰脉之说。村落形成时间在北宋以前。乏驴岭村西古道上方悬崖上刻有一方摩崖石刻,记述承天军(娘子关)守军官兵及家眷捐款修路亊宜。石刻刻于北宋明道二年三月二十三日(1033年),距今已有980年历史。同地还有明代大臣(吏部尚书、兵部尚书)乔宇题刻,距今也已500余年。据此认定乏驴岭为千年古村。现存六通古碑和陈、李两家600余年的族谱以及载入《井陉县志》的明代曾任潞安王府教授李崇、清代皇例赠登士郎李进财等历史人物,见证了乏驴岭的悠久历史。晚清廪生陈畴自创“疙瘩体”书法受到翰林院的推崇,北大校长蔡元培先生为其题字“黄何遗风”,四乡乡老送匾“陉山雅望”保存完好;李崇故居保存的“商山宿考”木匾也见证了乏驴岭的历史进程。

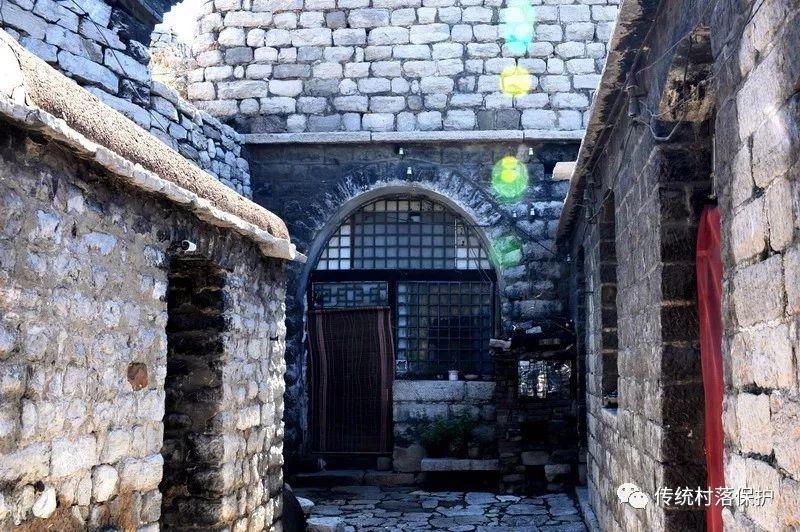

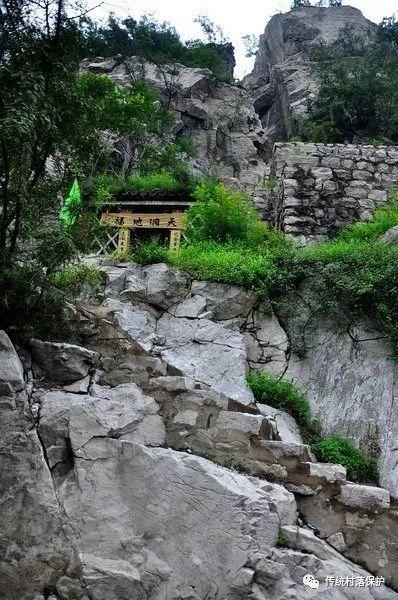

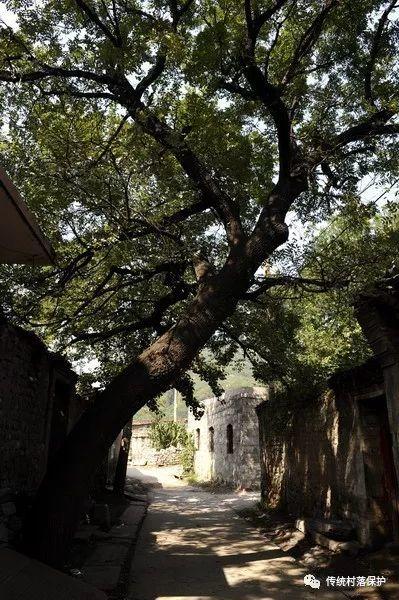

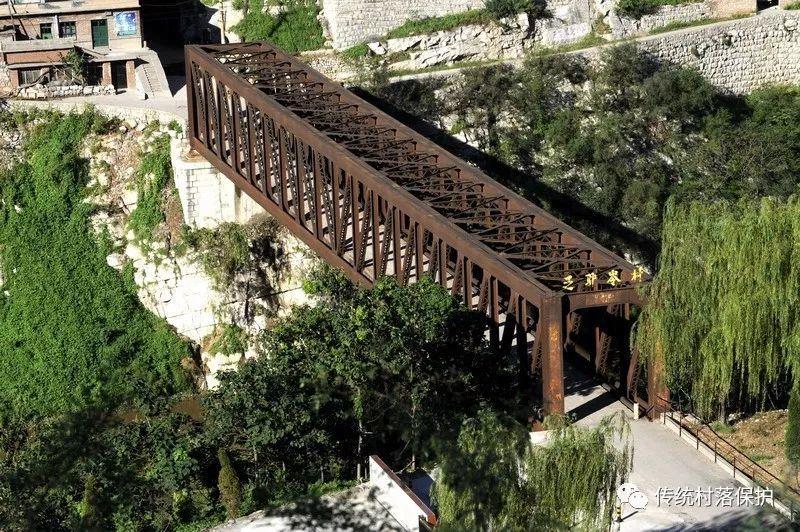

乏驴岭物质文化遗产较多。贯穿于村中的古驿道,是井陉古驿道北路的组成部分,始建于西周,兴盛于唐宋。原井陉八大景之一的“果老蹄迹”保存基本完好;古驿道旁,建有观音堂、三义庙、张果老庙等明代庙宇;建于宋金时期的三座古山寨(好汉寨、黑老婆寨、紫花寨)由东向西依次排列,与马嘴梁、天清大梁魏汉长城遗址、岭上古关阁遗址、东垴古炮台遗址一起拱卫着村庄;明代李崇故居、陈畴故居、三座骡马大店等古民居建筑风貌犹存;9株古树(古槐6株、古桑1株、古石榴2株)仍然郁郁葱葱;清代乾隆二十三年建的古戏台依然挺立;有108年历史的正太铁路大铁桥等述说着乏驴岭古今沧桑。全村计有完整的四合院120余所、瓦房院8处、石砌院20余处。土窑洞80余眼,石券窑洞120余眼,灰渣脱壳窑洞150余眼。老村区建筑在古驿道两侧,以四合院为主。主房多以窑洞和瓦房为主,配房多以平房为主,土、木、砖石结构。

诸多非物质文化遗产印证乏驴岭深厚的文化底蕴。村民中至今流传着“老白鼋”“石门开”“大桑树”“八仙台”“石狮子”“赵匡胤战白蟒”“官坡石笔”“柴王沟”“好汉寨”“紫花寨”“黑老婆寨”“蠎洞”“柴王车辙印”等很多传说;乏驴岭武术曾红极一时,陈德一人拿住七八个匪徒,为县太爷解围一事载入《井陉县志》;村人爱好晋剧艺术,晋剧“久行班”深受四乡百姓欢迎;十余个民间小调至今在村民中流行;2006年出版了《乏驴岭村志》;2008年出版《陉山赤子梨园情》;近日播出了《动静碰撞乏驴岭·寻找古村落》电视专题片。乏驴岭被媒体誉为“一个有故亊的地方”。乏驴岭人崇尚文化,崇拜祖先,对保存祖先遗存有着潜意识的思想基础。李风玉、李录平、李春娥、田月娥等户,至今供奉着清代以来本姓氏的神主(本支祖宗)牌位;很多家庭保留着地契、房产等文书字据;在民俗文化方面,既与其他村大同小异,又有本村的特点,如“关老爷观灯”、节日食俗、多种崇拜等。

乏驴岭风光秀丽,山上松柏苍翠,山下绵河奔流,官坡石笔点苍,两侧青峰排闼,有“太行第一渠”“人工天河”盛誉的绵右渠,依山而建,绕山穿行,气势磅礴。官坡一线天、老虎窑、八仙台、山崖古柏、蟒洞、八仙堂、黑老婆洞、晒蟒石等,风光旖旎。照天梁200亩松林茂密,幽雅沟井陉、平山、获鹿、元氏四县青年栽植的400亩柏林郁郁葱葱,景色秀丽,集雄、险、奇、秀于一身。近年来,生态环境不断恢复,鹰、雕、鸦、鹊等飞禽大量回归,河里鱼虾增多,过去难得一见的白鹭、黑鹳、野鸭等成群落户乏驴岭。

乏驴岭自古为军亊要塞、冀晋咽喉。域内有长城遗迹,古炮台遗址,古关阁遗址,山寨遗址,遍布各个山头的晋军坑道(山西省防工程)工事,日军炮楼,山西民军抗击清军遗址,陆军17师血战日军遗址,百团大战遗址等。与战争有关的事件还有庚子之战八国联军之德法联军集结乏驴岭,与刘光才展开娘子关大战;1909年辛亥革命,山西民军抗击曹锟、徐世昌的清军,在乏驴岭大战一个多月;1926年,晋奉大战中的晋军2师、27师驻防乏驴岭,与张学良的奉军大战一月有余;1936年,晋军驻乏驴岭某连士兵发生兵变;1937年,杨虎城部17师血战乏驴岭;1940年8月20日,八路军百团大战在乏驴岭打响等。

乏驴岭地处冀晋咽喉要路。过去,岭上隘坡险道,山路崎岖,百花栈古驿道上留有的“果老蹄迹”,是乏驴岭道路艰险的真实写照。“车不能方轨、骑不能并列”,村民出行靠徒步,一切运输全靠人担畜驮,交通十分困难。1906年正太铁路通车,1976年井阳公路开通,彻底改变了村民的出行状况。火车、汽车、摩托车等成为村民出行的代步工具和运输工具。

乏驴岭气候宜人,四季分明。历史以来,村民主要以农耕、种养殖为主,经商、水磨、脚夫为副。过去的乏驴岭,村民生活非常贫困。虽然临河居住,却是纯旱庄。乏驴岭民谣说:“乏驴岭,真苦寒,傍河没有半亩园。一亩梯田十八块,送粪收割肩膀担。”1959年以前,粮食作物只有玉米、谷子、豆类,没有小麦。绵右渠的开通,改变了乏驴岭村民的生产生活面貌。使得农业旱涝保收,五谷丰登,稳产高产,彻底改变了村民生活。

乏驴岭村文化底蕴深厚,民间传说较多,这些传说充分体现了乏驴岭人纯朴、智慧的特征,反映了乏驴岭村民朴素的愿望和理想,比较深刻地表现了乏驴岭村民的忠厚、勤劳、勇敢、善良的精神。在乏驴岭古道的承载下,随着来往行人,这些传说传播到了四面八方。

1.乏驴岭村名由来

乏驴岭村名来源于民间传说,《列仙传》载:“张果驴困乏于此,因此得名”。传说张果老与柴荣(亦说阿五婆)驴驮日月、车载四座名山(太行、王屋、中条、吕梁)前往忻州,途经此岭,驴困车覆,乏驴岭因此得名。

2.柴王沟的由来

乏驴岭村西南老婆寨下方,有一条山沟,名柴王沟。柴王沟西侧崖壁上,有两条宽窄均匀如车辙、长约200米的石裂隙,传说是柴王爷留下的车辙印。

相传,张果老邀请柴荣、赵匡胤兄弟二人,驴驮日月,车载太行、王屋、吕梁、恒山四座名山前往山西忻州,来到乏驴岭后,因道路崎岖,山高坡陡,果老驴困乏于岭上。柴王爷推车,赵匡胤拉车,欲强行过岭,结果车覆。在崖壁上留下两条深深的车辙印,从此人们便把此沟叫做“柴王沟”。

柴王沟内有一巨大的石龛,传说八仙曾在这里休息,因此叫“八仙堂”。阴天下雨,牧羊人便把羊群赶在石龛下避雨。人们称此石龛为“羊窑”,所以,村人又把柴王沟称作“羊窑沟”。

3.老白鼋的传说

相传,在乏驴岭村岭东河水深处,住着一个老白鼋(大鼋),经过几千年的修炼,已成道行。老白鼋的住处,水蓝如茵,深不见底,水面平静,像巨大的平面镜。人们称老白鼋的住处为白鼋府(今信号工区下方)。老白鼋既已修炼成精,就和村中居民有了来往,它常变成白胡子老人与村民攀谈。老白鼋与村民为善,做了许多善事。古时,村民贫穷,置不起婚丧嫁娶用的桌椅板凳、杯盘酒壶、旗罗伞幛,老白鼋捎口信给村民,并交代了联系方法,说它能帮助解决。于是,每逢村民家中婚丧嫁娶或者大的庆典活动,村民便按照老白鼋教给的方法,委托家族长,把过事所用的桌椅板凳、杯盘酒壶、杯盘酒壶、旗罗伞幛等写成清单,在黄昏时分,来到白鼋府处,用石头将清单压在河边。第二天清早,老白鼋便将村民所需的什物全部摆在河边,有朱红油漆的桌椅板凳,有雪白质地的上好瓷器杯盘酒壶,有杏黄色的旗罗伞幛等,一应俱全,待事过之后,村民悉数归还。年长日久,人们与老白鼋打交道的机会多了,个别见利忘义的人,把借老白鼋的什物,便不如数归还了。老白鼋又捎口信给村民说把最后一次所用的什物留给村民集体保管,以后再求老白鼋,这种方法也就不灵了。传说,民国时村中公立学校用的朱红油漆的桌椅便是老白鼋留下的。

4.好汉寨的传说

好汉寨位于本村村东,马咀梁最高处,海拔391米,它像一座雄伟的城堡,守卫在村旁。至今山寨遗址保存较好。相传,宋元时期,山上住着一位好汉,姓郝,因此,山寨被称为好汉寨。好汉人高马大,武艺高强,使一口80斤重的大铁刀。为人正直,虽为山寇,却从不扰民。而且有好汉的存在,小股响马贼寇从来不敢到村骚扰。好汉寨的消费主要来源于过往商贾,若是买卖人,每人交一个铜板。若是粮商,每人交一小勺粮食。虽然收的很少,但由于过往商贾很多,所以收入还是相当可观的。这引起了附近几个山寨的眼红,不断有山寨强人向他挑战,为防不测,好汉在寨下修了一条暗道直通弯子河边芦苇丛,一旦山寨失守,便可以从暗道逃走。县水电站修路时,在村下土岸上劈出了一处类似土洞的遗迹,有人认为可能是传说中的暗道。看来此说有些根据。

邻村附近有几个山寨,台头寨是最大的,寨中头领姓刘,也有一身好武艺,善使两把飞刀,在附近颇有影响。按照惯例,中秋节要进行三年一次的比武切磋。有一年中秋节,众山寨头领齐集台头寨,前去比武。刘头领早听说好汉武艺精湛,但没有比试过,毕竟不知底细。待中午酒过三巡,刘头领便借着酒力想试试好汉的武艺,就说:“好汉武艺精湛,名震四方,我今天要讨教几招。”说话间,刘头领掷出两把飞刀,说时迟,那时快,好汉一闪身用手接住一把,用牙咬住了另一把。仅一招,刘头领低头服输,他说:“好汉武艺超群,我等自愧不如,不必再试,我等须勤学苦练,三年后,我们再来比过。”众头领见此,也只好随声附和。其实,项庄舞剑,意在沛公。其用意不言自明。

三年后的中秋节,众好汉又齐聚台头寨,不知是哪个山寨的人在酒中下毒,将好汉毒死在了台头寨。可怜堂堂一条好汉,却死在了小人之手。

5.大桑树的传说

本村东街古道口学校院内,生长着一棵古桑,树身两人合抱,高约10多米,树冠荫亩。据本村人祖辈流传,这里世世代代长着一棵桑树,死了老树,长出小树,繁衍不息。桑树生长的地方,原是一处空地,解放初盖学校将桑树圈在院内,关于这棵桑树,还有一段美好的传说。

相传,西汉末年,刘秀被王莽追杀,孤身一人一骑,逃到仙台山,人困马乏,饥渴难挨,头晕眼花,从马上摔下,仰面昏倒在一棵大桑树下。桑树仙子看到刘秀昏死,就从树上摘下一颗桑椹放入刘秀口中,刘秀从昏迷中醒来,感觉口中甘甜清爽,一看,原来是树上掉下来的桑椹掉在了自己的口中,救了自己。于是他爬起来,一边跪拜,一边许诺:“日后我若登基,给你披红绫,赐你上房梁”。刘秀吃了桑椹后,精神饱满,跨马而去。

几年后,刘秀登基,建立了东汉政权。他没有忘记桑树的救命之恩,便派使臣带着圣旨和红绫到仙台山赐封桑树。但使臣为读书人出身,不认识桑树,错把红绫披在了椿树上。桑树见状,顿时气破了肚皮,气弯了腰。传说桑树原来笔直挺拔,至此后才变成现在的样子。

桑树仙子非常沮丧,一路南行,来到乏驴岭,看到脚夫行人上岭下岭非常辛苦,就想:“与其拯救帝王之家,不如施舍受苦之人。”于是便在乏驴岭古道口一个修理牲口鞍子的铺面不远处安身立命。过往行人来到树下,吃桑椹解渴,乘桑荫解乏。这棵桑树,不知为多少过往行人解除了困苦,人们也对这棵桑树爱护倍至。给它培土浇水,牲畜不得拴靠,人员不得攀缘。

桑树仙子看到它的付出换来了人们的好报,便下决心世世代代与老百姓为伴。因此,祖祖辈辈,这里生长着一棵古桑,至今枝繁叶茂,果实累累。2004年,这棵古桑被石家庄市园林局定为古树名木,并发证发牌,加以保护。如今,它的子孙已经在岭西桑树坡、条子峪公路边到处繁衍,每到四五月间,紫褐色的大桑椹挂满枝头,过往行人可以尽情品尝。

6.官坡石笔的传说

村西,绵右渠上的官坡上有两根笔直的天然石柱,传说是文曲星的两支笔,笔锋向上,插在这里。传说是村中的文脉。历史上的乏驴岭,虽然村子不大,不足五百口人,但文人辈出,不胜枚举。明代的李崇是潞安王府教授,其余有李果美、李廷、李有财、李瑞等均是本村历史上的成名人物。民国时的陈畴是全县知名学者,其创立的金钩鹰爪般的“疙瘩体”书法,享誉书法界。其子陈富馨曾留学日本,学成回国后,曾任阎锡山的高级顾问,抗战时为阎锡山出过不少谋略。

二十世纪六十年代陈煜曾就学于北京铁道学院,六十年代初出了五位本科生,他们分别是毕业于河北农大的李东升,高级农艺师;毕业于哈尔滨工业学院的李健,高级工程师;就学于河北师大的李凤喜,在“文革”中含冤去世;李二反,毕业于唐山医学院;市八院主治医师李英庭,河北医学院毕业,现任井陉县政协委员。七十年代恢复高考至2005年,村中出了三十多名大学生,许多人对村中文脉深信不疑。当然从科学的角度讲,我们还是应该感谢党的政策好,应该相信是村民重视教育的结果。

7.石门开的传说

在乏驴岭柴王沟八仙堂外侧,有两条上下笔直的石裂隙,两条裂隙之间形若“石门”,石门下方是一个平台,顺平台向里,也就是石门的下部,有人打凿进去一个凹龛,这便是人们传说中的“石门开”的地方。

相传,在很久已前,当时村中有一外地移居来的呆汉,人们也不知道他的真实姓名,由于长得呆头憨脑,人们就都叫他憨旦。憨旦自幼丧父,家中没有半亩良田,只有一间茅草屋栖身,二十好几的人了,还没有娶上媳妇,只有一老母冯氏与他相依为命。憨旦给村中一大户人家扛长工牧羊,母亲也揽些针线活补贴生活,母子俩艰难度日。憨旦憨的很可爱,在村里口碑不错,就是不爱多说话,与人交谈,只是简单地接别人的下音。而且多是顺着别人的意思说话,从不反驳他人。如别人说:“你好不好?”他会说:“好!”别人问:“行不行?”他会回答:“行!”憨旦非常勤快,每天赶着羊群上山牧羊,从来不得罪别人。

有一天,天气特别晴朗,太上老君云游到乏驴岭,来到石门外,看到这里上有八仙台,下临绵河水,左有老虎洞,右有八仙堂。门前桃花栈景色绚丽,身后百花山无限风光。便想打开石门,在这里开矿炼丹。于是使出仙法,连声叫着:“石门开!石门开!”

这一天,居住在雪花山的碧霞元君也出来散步,来到乏驴岭,看到太上老君正在使法,知道他要在这里开矿炼丹。碧霞元君本是一位女神,有爱美任性的天性。心想,太上老君在自己的庙旁开矿,不仅破坏了身边的美景,还干扰自己的清净。虽然他在道教为神,自己在民间为神,但都在仙界共事,神位也差不多,要当面把他赶走,面子上抹不开,得另想办法。正在这时,憨旦赶着羊群来到附近,碧霞元君知道太上老君虽然法力高强,但要想开矿的目的变为现实,还必须借助世上凡人的应答,应答不好,前功尽弃。附近山上没有其他人,太上老君必然要借憨旦之口来达到他的目的,要设法让憨旦在应答中说些秽言秽语,在不知不觉中把太上老君赶走。于是,碧霞元君打定主意,变成太上老君的模样,来到憨旦的羊群中,左驱右赶,将羊哄的四散逃窜,憨旦这天的心情本来很好,羊群放牧在山上,悠然自得。忽然一个鹤发童颜、穿着道袍的老道人,不知何故闯入羊群,不分青红皂白,疯疯颠颠的驱赶羊群,憨旦到左边收,他到右边哄,憨旦到右边收,他到左边哄,惹的憨旦满腔怒火。羊群也在碧霞元君的驱赶下向石门方向奔去。碧霞元君把憨旦的羊群哄赶到柴王沟离石门不远的地方便隐身退去,只留下憨旦随着羊群来到石门对面的山坡上。

太上老君见有牧羊人赶着羊群走来,便又连声喊起:“石门开!石门开!”意在让牧羊人应答一句吉言,达到打开石门的目的。哪曾想碧霞元君早已扮作他的摸样给他使了手脚。

憨旦本来一肚子怒气,看到刚才驱赶羊群的那个老头正对着石崖,喊着:“石门开!石门开!”因为他根本不知道刚才的事是碧霞元君捣的鬼,认为就是眼前这位老头在作弄自己。立刻怒火中烧,一改往日的脾气,接着回道:“要想石门开,你妈生你下辈子来!”太上老君本想借吉言打开石门,未曾想遇到一个愣头青,秽语难听,不仅破了法力,打不开石门,还挨了臭骂,但也不好计较,只得一声叹息,到山西阳泉开矿去了。

8.紫花寨的传说

在乏驴岭的西南方,有一座风光秀丽的山峰,叫百花山。在百花山主峰北侧,耸立着乏驴岭三寨之一的紫花寨。紫花寨略低于百花山主峰,两山之间有一条窄窄的、非常险要的石脊相连,人称“马鞍桥”。根据有关记载,井陉山寨多建于金元时期,那时朝廷南迁,留在北方的军民不堪忍受北方游牧民族的烧杀抢掠,纷纷建寨抵抗和自保,紫花寨可能建成于这一时期。紫花寨山体陡峭,地势险要,易守难攻。耸立在绵河南岸,地处冀晋咽喉要道,向东雄略井陉大地,向西扼制娘子关险要,是娘子关前的一座重要屏障,战略位置十分重要。紫花寨山顶较为平坦,可容纳几百人。原存有一个石臼,一盘石碾,现只剩石臼和碾盘。据说东北悬崖边的岩石上凿有一个直经20厘米左右的石穴,推测可能是为竖旗杆之用。1937年10月,国民党军一部曾在此与日寇展开血战,日军占领此山后在此山上滞留了五天,并在山上杀害了乏驴岭梁万昌、李田小、李玉田、李润保四人。关于紫花寨,还有一段童话传说。

相传,在远古时候,清清的绵河水滋润着井陉大地,绵河两岸,桃红柳绿,五谷丰收,人们安居乐业。绵河岸边住着姐妹二人,姐姐叫白花,长的白净秀气,亭亭玉立,性格温柔,漂亮大方,爱穿素衣,功女红。妹妹叫紫花,个子稍矮于姐姐,爱穿紫衣,身体健美,性格开郎,狭义心肠,从小喜爱舞枪弄棒,练就一身武功。

有一年,来了一条黄龙,看到绵河上游山青水秀,风景迤俪,便想长期霸占。它把岸边一座山头搬来堵住河道,让河水断流,在山内形成一个巨大的湖泊,黄龙住到了湖泊里面。因黄龙搬山时雷声滚滚,大地颤抖。因此,当地百姓把黄龙搬来的这座山叫做“呼雷垴”。河水断流后,土地干涸,树木枯死,庄稼歉收。而且黄龙不断兴风作浪,闹的连年水旱灾害不断,老百姓流离失所、苦不堪言。紫花姑娘看到黄龙作孽,残害百姓,决心杀死恶龙,为民除害。姐姐白花知道妹妹的脾气,劝阻无效,只得跟随左右。紫花来到湖边,与恶龙展开大战,直打的飞沙走石,天昏地暗,血战七七四十九天,双方都浑身是伤。紫花姑娘凭着高强的武艺,终于将恶龙杀死。黄龙在临死前扭曲着巨大的身躯,滚出一条深深的山谷,人们把这条山谷叫做“龙黄沟”。而紫花姑娘杀死黄龙后,又带着重伤,拼着最后一点力气,用刀将呼雷垴劈开一条峡谷,绵河水顺着峡谷奔腾而出,流向广阔的原野,井陉大地又恢复了往日的生机。紫花姑娘却因伤势过重,力气耗尽,倒在了绵河岸边。姐姐白花抱着死去的妹妹,哭的昏死过去。姐妹两人的身躯慢慢地化成了两座山峰,姐姐化成的山上,泪水撒到哪里,哪里就开满一丛丛白花,人们把它叫做白花山。妹妹化成的山上,鲜血流到哪里,哪里就长出一片片紫花,人们把它叫做紫花山。因两座山紧紧依偎在一起,不能截然分开,而且从春到秋,山花烂漫,百花争艳,人们又把它们统称为百花山。

9.老婆寨的传说

老婆寨坐落在乏驴岭村南照天梁北侧,紧靠照天梁,两座山峰几乎连在一起。山形像一座宝顶,高高耸立在乏驴岭村后,山体陡峭,绝壁悬崖,易守难攻,山顶青松成林,山腰翠柏连片。雄险奇秀,高耸壮观。

据说此寨是由一个人称“黑老婆”的女山大王所建,上世纪五十年代初,村民们在山上栽种油松时,曾经刨出过铁箭头、陶瓷碎片等,说明这座山寨在历史上的确曾经有武装人员存在过。1935年前后,晋军在山上修筑了防御工事,并修筑了一米多宽的盘山路将所有工事连通。

据传,宋元时期,山东青州府一伙江湖艺人,因受官府欺辱,流亡到乏驴岭,为首的是一位三十多岁的女人,长的身高马大,膀阔腰圆,武艺高强,力举千斤。她为人行狭仗义,路见不平,拔刀相助,非常受人尊敬。因长期在江湖闯荡,日晒雨淋,皮肤又粗又黑,人称“黑老婆”。黑老婆不仅懂得武功,而且还懂得领兵布阵。一天,黑老婆信步来到照天梁上,看到这座山气势雄伟,陡峭巍峨,站在山顶四望,方圆数十里美景尽收眼底,田园山川一览无余。这里不仅风光秀美,而且是军事要地。南控井陉城至固关的秦皇驿道,北卡井陉城至娘子关的要路咽喉。两条路上来往商贾络绎不绝,军需粮秣来源充足。前有好汉寨,后有紫花寨。敌人来攻,可以相互策应,进退自如,确实是一处养兵蓄锐的好地方。于是,在照天梁的北侧选定了这个更为有利的山头,安营扎寨,落草为寇。

在老婆寨右后侧沟掌的二栈悬崖峭壁上,有一个山洞,传说是黑老婆住的地方。洞口在峭壁半腰,上下左右全是直立陡壁,只有洞口左侧陡壁上一条窄窄的、只能一个人通过的小栈道进出山洞,真可谓一夫挡关、万夫莫开。洞口被一丛山橙柳灌木挡的严严实实,不熟悉的人走到跟前也发现不了洞口,确实是一个安全防范、隐蔽藏身的好地方。洞内分两进,第一进是前厅,上方是一个自然形成的天窗,光线从天窗透进洞内,第一进比较豁亮,第二进较深,洞内高大宽敞,但光线幽暗。

黑老婆占据此山后,义旗高悬,杀富济贫,一呼百应,方圆百里名声大振。穷苦百姓纷纷前来投军,一时间聚集了上百号人马。

由于黑老婆占据在冀晋两省的交通要道上,名声过大,惊动了官府,官府感到如梗在喉,非清除而后快。于是派出兵马几番进剿,终将黑老婆战败,剿灭了山寨所有人马,黑老婆只身逃往他乡。如今,只留下空旷的山寨还在向人们述说着它的往事。

10.蟒洞的传说

在乏驴岭柴王沟掌东侧一高石台根,有一个被称为蟒洞的山洞,据说洞口原来较大,因常年石埋土淤,现在仅可一人钻过,洞内最高处2米左右,最宽处2米,据探过蟒洞的人说里面深不可测。村里有不少人钻过蟒洞,但都没有钻到洞的尽头。有关蟒洞的传说,乏驴岭村可以说尽人皆知。

传说唐末宋初,这里住着一条大白蟒。水桶般粗,两丈多长。到绵河喝水时,蟒头伸进了绵河,尾巴还在柴王沟口。吃饱喝足后,便在柴王沟口一块大石头上晒太阳。因此这块石头又叫做“晒蟒石”。大白蟒经常外出伤人吃人,闹的本地人心惶惶,路绝人稀。

一天,赵匡胤与柴荣云游到此,在八仙台上一边观赏风景,一边下棋对弈。忽然腥风阵阵,冷气飕飕,山音呼呼作响,柴草树木剧烈摇晃。赵匡胤抬头一看,一条大白蟒挺颈昂首,瞪着血红大眼,吐着长长的信子正向他们扑来。赵匡胤飞身跃起,抽出宝剑和大白蟒战成一团。大白蟒修炼多年,也不是等闲之辈,一人一妖往复拼杀,只杀的天昏地暗。要知道,赵匡胤是真龙天子,一条蟒蛇哪能与龙相斗,时间不长便被赵匡胤一剑刺死。

赵匡胤刺死大白蟒后,剖开蟒腹,抖出了三斗三升人的指甲盖,方知它伤害了许多人的性命。着实为黎民百姓除了一大害。

赵匡胤刺死大白蟒,将其脊骨抽出,制成兵器——盘龙棍,靠着这条盘龙棍,赵匡胤打出了赵氏江山,建立了宋王朝。

文:井陉文联、乏驴岭村

文:井陉文联、乏驴岭村

摄影:王会萍、郭书生

始发于微信公众号:传统村落保护

文化城市

文化城市