梁思成《中国雕塑史》与喜龙仁

(上)

赖德霖

中国近代思想史与建筑史学史

中国建筑工业出版社 2016年

研究中国近代考古学与美术史的发展历程,不能不提到一系列外国学者。他们中有英国的斯坦因(Marc Aurel Stein 1862-1943),法国的沙畹(Edouard Chavannes,1865-1918)和他的学生伯希和(Paul Pelliot,1878-1945),日本的大村西崖(1868-1927)、伊东忠太(1867-1954)、关野贞(1868-1935)和常盘大定(1870-1945),德国的鲍希曼(Ernst Boerschmann,1873-1949),以及瑞典的喜龙仁(Osvald Sirén, 1879-1966)。这些学者通过广泛的实地调查和对实物的深入分析,为中国文化史研究方法的现代化起到了示范作用。他们当中,在中国建筑史和美术史两方面兼具重要影响的人物大概首推喜龙仁(图1),而他所影响的直接对象就是20世纪中国最杰出的建筑家梁思成。

图1/喜龙仁(1879-1966) 图片来源:http://hahn.zenfolio.com/p995373718/h35C61E0A#h35c61e0a

喜龙仁1879年出生于芬兰的赫尔辛基,1966年故于瑞典的斯德哥尔摩。他早年研究意大利文艺复兴前期美术,后来成为研究和收藏东方美术的著名西方学者。他1908年至1925年任斯德哥尔摩 大学美术教授;1928年至1944年任斯德哥尔摩国家博物馆绘画与雕塑部负责人。

喜龙仁受业于芬兰首位美术史教授、意大利美术专家、赫尔辛基大学提卡南(Johan Jakob Tikkanen, 1859-1930)教授门下,1900年获博士学位。他对早期文艺复兴艺术的 兴趣使他在1901年就担任了斯德哥尔摩国家博物馆的助理,并结识了美国文艺复兴艺术研究方面的著名美术史家贝伦森(Bernard Berenson, 1865-1959),他还在翌年在贝伦森位于塞提格纳诺(Settignano)的伊•塔提(I Tatti)别墅(按:该别墅现为哈佛大学意大利文艺复兴研究中心)拜访了他。1908年喜龙仁成为斯德哥尔摩 大学的首位美术教授。和二十世纪早期很多美术学者一样,他还为一些商业画廊作鉴定工作,并为一些私人收藏家提供咨询,其中包括赫尔辛基的啤酒业的西奈伯里乔夫(Sinebrychoff)家族。他后来虔心于神智学(Theosophy),或许即因此而对亚洲艺术产生兴趣。

喜龙仁于1917年出版他的第一部学术专著《乔托及其部分追随者》(Giotto and Some of his Followers,2 卷, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1917)。然而,他从1914年就开始专注于亚洲美术。1918年,斯德哥尔摩大学的康斯西斯托里斯卡研究院(Konsthistoriska Institutionen )举办亚洲美术展览,他为之编写了图录。同年,他第一次赴亚洲旅行,此后又于1921年至1923年,1929年至1930年和1935年多次考察,摄影并购买实物。1924年他出版了《北京的城墙与城门》(The Walls and Gates of Peking: Researches and Impressions,3 卷,New York: Orientalia, 1924, 1926)一书的第一卷。

并非一位安逸的教师,喜龙仁在1925年辞去的大学的教职。同年他出版了对于云冈和龙门石窟研究的成果,即四卷本(一卷文字,三卷图版)的《5至14世纪的中国雕塑》(Chinese Sculpture from the Fifth to the Fourteenth Century,4 卷,London: E. Benn, 1925)。他在书中建立了自己的一套分类系统,这一系统后来被许多研究中国美术的学者们所采用。1925年,喜龙仁为英国著名美术史家弗雷( Roger Fry), 宾扬(Robert Laurence Binyon, 1869-1943), 肯德里克(Albert Frank Kendrick, 1872-1954), 拉克汉(Bernard Rackham, 1876-1964), 以及亚洲学学者叶慈( W. Perceval Yetts,1878-1957)及温克沃斯(William Wilberforce Winkworth, 1897-1991)等合著的普及教材《中国艺术概论:绘画、雕刻、陶瓷、织绣、青铜器及其他》(Chinese Art: an Introductory Handbook to Painting, Sculpture, Ceramics, Textiles, Bronzes & Minor Arts. London: Burlington Magazine/B. T. Batsford, 1925)撰写了中国雕塑一节。1926年他还出版了《中国北京皇城写真全图》(The Imperial Palaces of Peking. Paris and Brussels: Librairie Nationale D’Art Et D’Histoire/G. Van Oest, Publisher, 1926)。有趣的是,他对紫禁城的调查还得到了当时已经退位的宣统皇帝溥仪的亲自引领,为此《纽约时报星期日增刊》(New York Time Magazine)曾在1923年4月22日以“一位中国的皇帝担当了摄影家的助手”(A Chinese Emperor Plays Photographer’s Assistant)为题介绍了此事。喜龙仁自己则在书的前言中说:“我得到了内政部的官方许可考察了紫禁城已经收归国有的部分区域。但内廷当时还是保留的皇室居所,无论是中国人还是外国人,极少有人曾涉足其中。我却有幸在退位皇帝的亲自引领下,参观了其中的许多庭院。”林语堂曾对该书大加赞赏,他说:“喜龙仁的《北京的城墙与城门》和《中国北京皇城写真全图》是两本最完全和最权威的再现北京的图集。”(《中国北京皇城写真全图》一书1976年新版护封)

1928年,喜龙仁被任命为斯德哥尔摩国家博物馆的绘画与雕塑部负责人。通过博物馆,他结识了柏林的亚洲学学者、后来的柏林博物馆馆长库摩尔(Otto Kümmel, 1874-1952)。1929年,他出版了《中国早期美术史》(History of Early Chinese Art,4 卷,London: E. Benn, 1929-1930)。该书是同类书中的开山之作之一。这些书都采用了图版结合文字的形式,但并非一种历史叙述。此时喜龙仁关注的是中国绘画,他的著作大也都以西方读者为对象。两部绘画史《中国早期绘画史》(History of Early Chinese Painting,2 卷,London: The Medici Society, 1933)和《晚期中国绘画史》(History of Later Chinese Painting,2 卷, London: Medici Society, 1938)分别在 1933 和1938 年出版。在此期间,他为1935年至1936年在伦敦Burlington House举办的“中国美术展”(Exhibition of Chinese Art)的筹办起到了关键作用。1935年他到中国旅行,1936年出版了一部系列 美术文集《中国人论绘画美术》(The Chinese on the Art of Painting,Beijing: H. Vetch, 1936)。

第二次世界大战期间,喜龙仁滞留瑞典,用瑞典文写作并出版了个人第一部 叙述体著作《中国营造三千年》( Kinas konst under tre Artusenden, 2卷, Stockholm: Natur och Kultur, 1942, 1943),并在位于Lidingö岛的家中开始了对于中国园林的研究。他于1944年退休,1948年出版了第一部园林研究著作《中国传统园林》(Tradgardar i Kina)。喜龙仁从未放弃他对西方美术的爱好。退休后,他多次赴英国考察拍照英国园林,1950年出版了《中国和18世纪的欧洲园林》(China and Gardens of Europe of the Eighteenth Century. New York: Ronald Press Co., 1950)。他还对自己早年的著作进行修订,从1956年开始陆续出版了7卷本的《中国绘画的名家与原则》(Chinese Painting: Leading Masters and Principles, New York: Ronald Press, 1956-1958)。为此,当时尚在密西根大学攻读博士学位的高居翰(James Cahill)还曾赴斯德哥尔摩协助工作。同年,他获得华盛顿弗里尔艺术博物馆新设并颁发的 Charles Freer 奖章。喜龙仁的大部分收藏被斯德哥尔摩的远东古物博物馆(Museum of Far Eastern Antiquities)收购。 (以上介绍参见http://www.dictionaryofarthistorians.org/sireno.htm)他死后, 《伦敦时报》(Times of London)的讣告曾说,“喜龙仁在中国、日本和西方国家的公私收藏所见和所录的中国绘画之多,大概超过了他同时的所有其他学者。” (《中国北京皇城写真全图》一书1976年新版护封)

李军先生曾指出喜龙仁在中国建筑史叙述方面对梁思成的影响。如梁思成认为建筑结构构件在建筑外观上的表现忠实与否是一个标准,据此可以看出中国建筑从初始到成熟,继而衰落的发展演变。而喜龙仁在他1930年出版的《中国早期美术史》第四卷(也即建筑卷)中,已有同样表述。(李军:“古典主义、结构理性主义与诗性的逻辑:林徽因、梁思成早期建筑设计与思想的再检讨”(“中国古代建筑史与艺术史跨学科雅聚”论文,清华大学建筑学院,2011年6月3-4日)。

事实喜龙仁对梁思成的中国美术史研究也有重大影响。梁思成在自己的《中国雕塑史》——也即1930年他在东北大学开设同名课程时所编的讲义——的前言中也说:“外国各大美术馆,对于我国雕塑多搜罗完备,按时分类,条理井然,便于研究。著名学者,如日本之大村西崖、常盘大定、关野贞、法国之伯希和(Paul Pelliot)、沙畹(Edouard Chavannes)、瑞典之喜龙仁(Osvald Siren)等,俱有著述,供我南车。而国人之著述反无一足道者,能无有愧?今在东北大学讲此,不得不借重于外国诸先生及各美术馆之收藏,甚望日后战争结束,得畅游中国,以补订斯篇之不足也。”而喜仁龙的《5至14世纪的中国雕塑》当系梁所“借重”的诸多前人著作中最重要的一部。

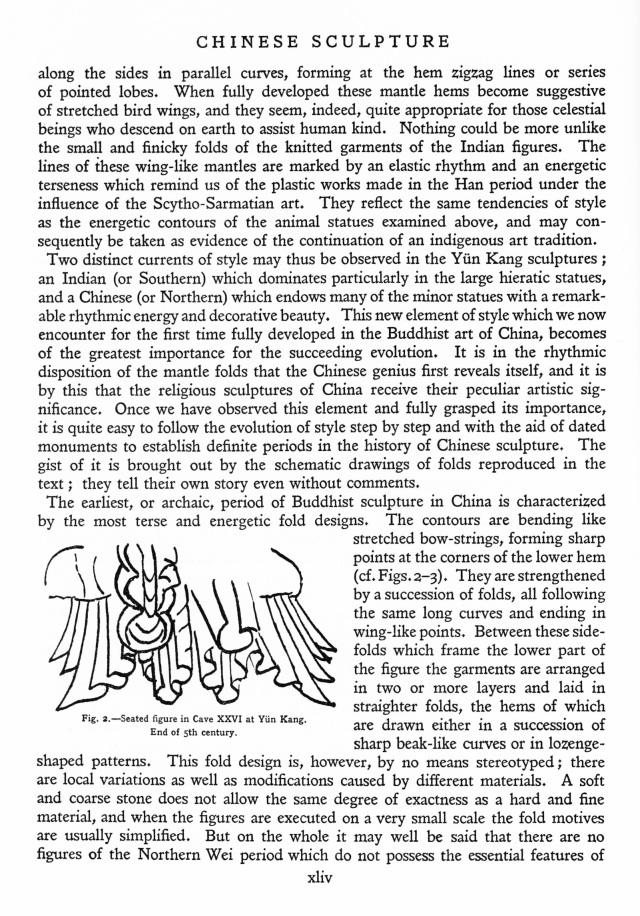

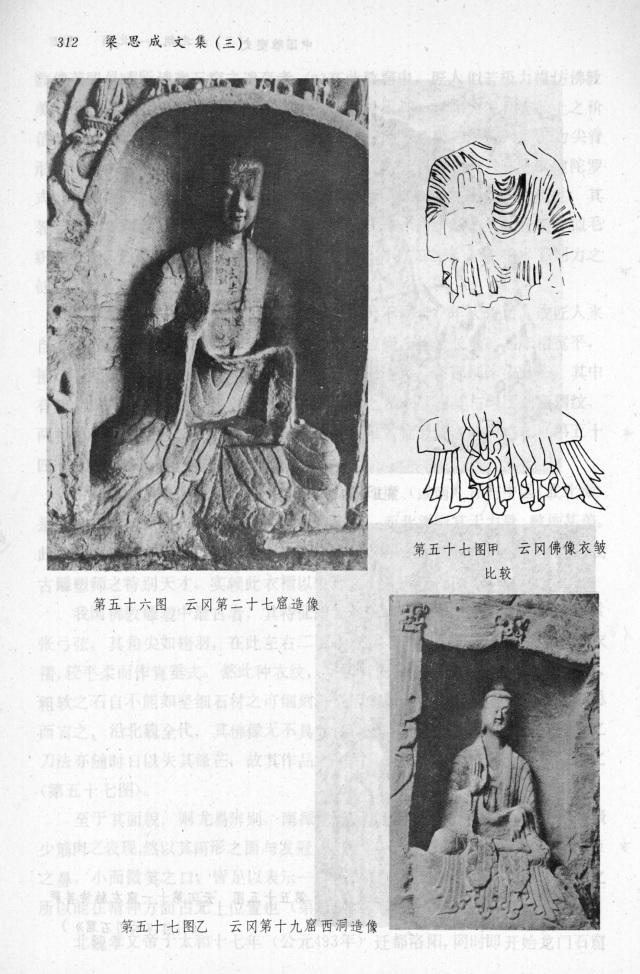

《中国雕塑史》以朝代为叙事结构,从“上古”一直介绍到“元、明、清”。其中重点是“南北朝”至“宋”,——在《梁思成全集》第一卷刊登的该书31页文字中,这部分内容共占20页。它们共有525行,而自喜龙仁著作翻译或节译的内容至少有150行。这些文字显示出喜龙仁在研究方法上对视觉分析的重视。他在对实物造型进行深入细致分析的基础上,进而解读图像、定义风格、判定时代、追溯渊源,甚至探讨雕制过程中工匠合作的关系。这一方法当然源自他那个时代西方美术史学的形式主义传统。梁思成曾在哈佛大学学习美术史,对此方法也不陌生,而喜龙仁的著作无疑为他研究中国美术提供了一个直接参考。《中国雕塑史》其他章节和段落的写作和梁后来对于中国建筑的研究也都充分体现了这一方法(图2、3)。

图2/喜龙仁《5至14世纪的中国雕塑》第一卷,绪论,xliv页

图3/梁思成《梁思成文集》第三卷 《中国雕塑史》312页

1932年梁思成加入中国营造学社之后有了更多的机会实地考察中国古代的雕塑。但中国的现代历史最终没能让他对自己在29岁时编写的讲义继续“补订”,从而加入更多自己搜集的材料和自己的创见。或许更为令他的在天之灵不安的是,由于他的译文“过于”自然、生动和流畅,后人竟误以为所有内容均为他的独创,而将这本讲义手稿视为他的专著。现在,还是让我们帮助梁先生改正这一历史的误会,重新把《中国雕塑史》定作他的“编译增补”之作,并一起欣赏一些他简练传神的译文吧(中文中的斜体字为梁所增加的内容,英文中的删节号为梁未译的内容)。

未完待续

相关链接:

美术遗产

始发于微信公众号:美术遗产

文化城市

文化城市