导语:当前,新型冠状病毒引起的肺炎疫情肆虐全球,各行业从业者纷纷献计献策,尽可能从各方面遏制新冠病毒的传播。本文以市政工程设计的视角,从人口集聚和疏散与市政道路的关系、市政设施的设置等角度对城市防疫提出了几点思考。

2003年SARS以及当前新冠病毒肺炎疫情使公众充分认识到人群聚集易于传播病毒。因为空气途径是最快速的病毒传播方式,从卫生防疫的角度看,人群应避免在公共场所大量长时间聚集。而城市道路作为城市交通的主要载体,具有天然的人群聚集属性,与其它易于人群聚集的公共场所相比较,最大不同点为“非准入制”。即无论谁,无论身体状况如何都可以不需核准,自由进入。那么,城市道路中易于聚集人群的地方有哪些呢?

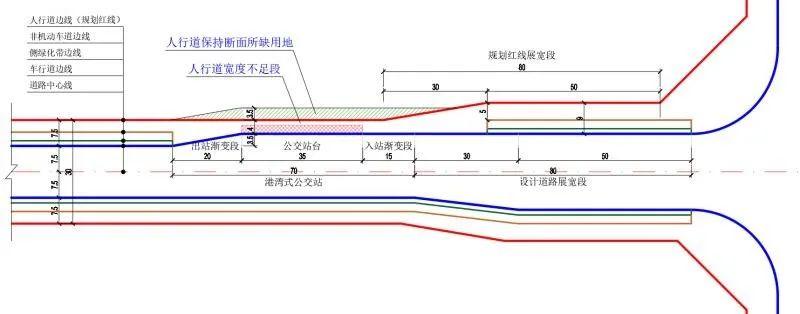

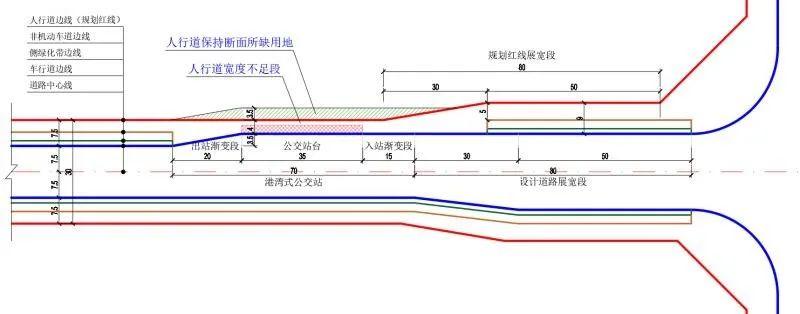

笔者认为主要有公交车站、交通安全岛、人行横道两端人行道,部分商业区、生活区、学校、医院外的人行道等。在不少交通设施规划中,只对公交首末站的用地进行了划定,而中途站则纳入道路用地中,不作专门规划。规划的道路红线展宽段也未考虑港湾式公交站台的设置而增加其展宽段长度(最小约70米)。在道路工程设计中,一般将港湾式公交站设置于交叉口出口道或路段中,由于道路用地红线没有预留港湾公交站的用地,在设计阶段一般不易再去调整道路红线,只能将人行道宽度予以压缩。压缩后的人行道宽度(机动车道和非机动车道共面时,也包括非机动车道宽度)小于标准路段的宽度,造成瓶颈甚至非机动车道中断。为减轻这一影响,设计人员又倾向于将公交站台长度按较低的标准设置。于是,在公交站路段候车乘客与过路行人被迫聚集,以30米宽次干路举例如下图所示:

另外,在规划及设计阶段对道路交通量进行预测时,相对于行人与非机动车,更重视机动车流量的预测,道路用地也优先分配给了机动车道。因此容易造成在一些路段,如医院、学校、体育馆、领事馆等公共建筑外人行道宽度不足、人流密集、不易疏散。

综上,建议在交通规划阶段细化公交中途站的规划,预留用地条件,细化人流密集路段人流量预测,预留足够的断面空间。

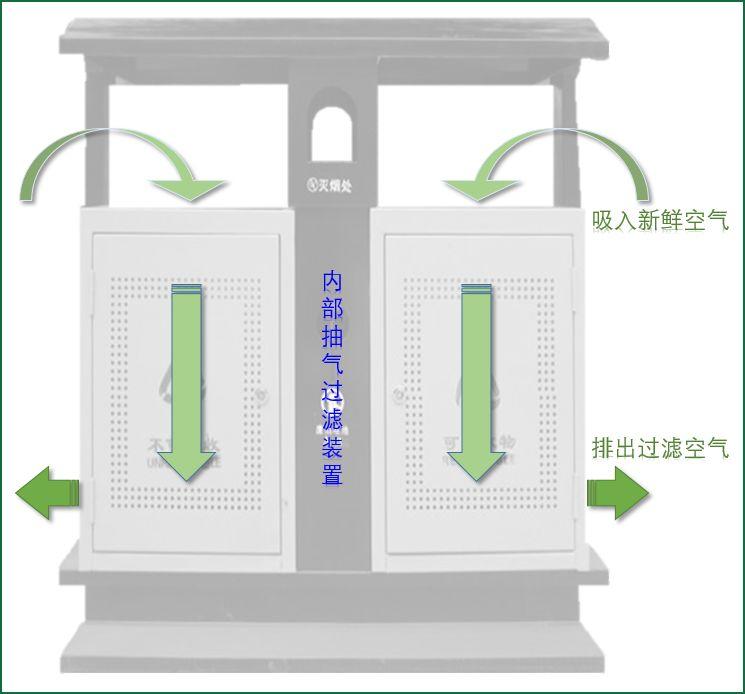

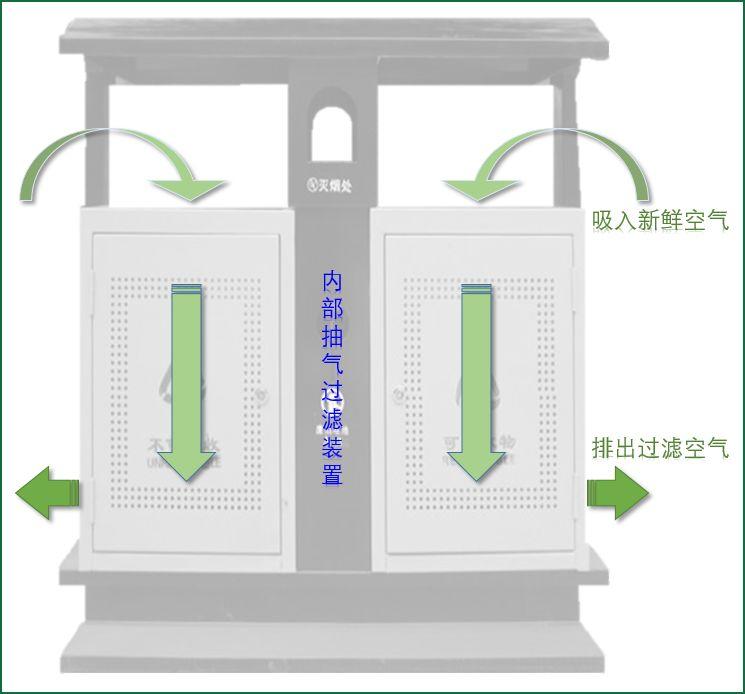

人行道上的垃圾箱无疑是城市道路上病毒、细菌最为集中之处,在炎热的季节容易产生强烈的异味,是否可以让气味“锁”在垃圾箱内呢?笔者认为可考虑令垃圾箱内形成“负压”。具体为,在路灯杆下预留电源接线井,邻近路灯杆设置垃圾箱,在垃圾箱内安装小型抽气过滤装置,有计划地向内抽气,令箱外空气向箱内流动,减缓垃圾变质产生异味,同时空气经过滤后再向外排出,从而避免垃圾箱内臭味向外扩散,为保障群众健康提供多一道保障。

城市空气污染问题关乎人民群众生命健康,空气污染是由空气中存在有害颗粒物的存在导致,这些有害颗粒包括酸、碱、盐、胺、酚等,以及尘埃、花粉、螨虫、流感病毒、结核杆菌、肺炎球菌等。这些颗粒可直接通过呼吸系统进入支气管,甚至肺部,导致多种疾病。

各大城市均采取各种措施去控制空气污染,以广州为例,要求各建筑工地围墙顶部设置水雾系统,也安排水雾车在主要路段巡行喷雾。可见,向空气中喷播水雾是抑制空气污染的可行办法之一。

但是使用水雾车的缺点比较明显,一是水雾车是柴油动力,自身就是一个空气污染源;二是需人工驾驶和定点加水,运作成本较高;三是水雾车属慢行的大型车辆,易加剧交通拥堵;四是其所喷水雾水珠较大,比表面积小,滞空时间较短,对空气中有害颗粒的吸附作用不强;五是其水雾太过集中,易沾湿行人衣物,也易影响其它车辆视线,影响交通安全。

针对以上问题,建议在路灯顶部加装喷雾装置的办法取代水雾车。该法优势如下,一是路灯为城市道路空间的“制高点”,在高处喷雾对容易“飞得更高”的细微颗粒有更好的拦截作用;二是路灯分布均匀,无论路上还是桥上均有分布,配合喷细雾的雾化装置可增加水雾对有害颗粒的吸附能力;三是不影响交通,可在任意时段进行喷雾,既可根据天气随时调整喷雾计划以节约用水,也可根据交通量污染量随时调整喷雾计划以重点除害。

原文始发于微信公众号(南粤规划):关于城市健康、防疫与城市道路规划设计的几点思考