京城古迹

古老的北京城,在千年岁月积淀中孕育了极其丰富的世界遗产与文物古迹,它们既是北京历史的见证,又是文化艺术的瑰宝,同时也记录着中国传统的生活方式与人文风情。这些建筑遗存不仅具有独立的价值,而且曾经以其无与伦比的丰富性和完整性,构成了一个“全世界保存得最完好,而且继续有传统的活力的、最特殊、最珍贵的艺术杰作”。

“京城古迹”栏目将带您“微观古迹,纵览京史”,通过一个个文物古迹的挖掘与科普,逐渐将点连成线,将线连成面;以功能分类为横轴,以历史时间为纵轴,去展现那一筑一物的历史变迁和建造艺术,去讲述那一时一地的文化精神与市井生活。

古人对祭祀天地极其虔诚。《广雅·释天》载:

圆丘大坛,祭天也;方泽大折,祭地也。

”

《逸周书》有云:

设丘兆于南郊,以祀上帝,配以后稷。

”

战国时期阴阳学说兴起,以“天”为“阳”,以“地”为“阴”,阳属南方之性,阴属北方之性,故设圆丘在南郊,方丘在北郊。

每年冬至开始,阴尽阳生,白天渐长,故被定为祭天吉日;而夏至则被定为祭地之日。

作为祭天场所的天坛正门就是现在的天坛西门,天坛西门不仅是临近北京中轴线的一座坛门,也是天坛历史上最重要的一座门。明永乐十八年(1420年),天坛建成之时,天坛外坛仅有的一座坛门,便是今天的天坛西门。

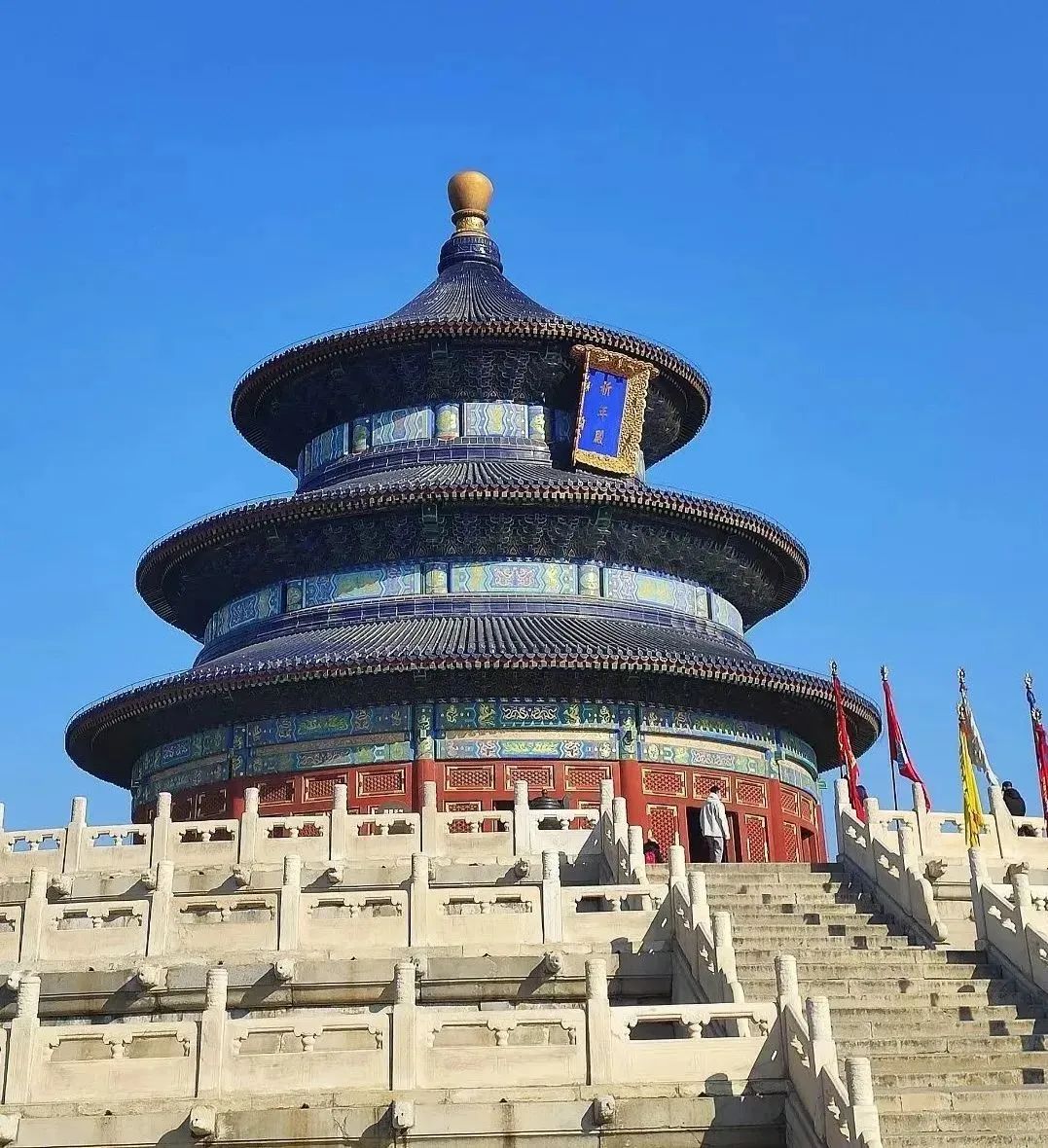

天坛祈年殿

22位皇帝举行过654次祭祀大礼

历史上天坛共有坛门九座。其中,内坛七座:分别为北、东、西三座天门,以及泰元门、昭亨门、广利门、成贞门。外坛两座:祈谷坛门和圜丘坛门。

祈谷坛门,就是现在的天坛西门,最早它叫做“外西天门”。明清两朝,皇帝到天坛祭天进和出,都走这个门。

明嘉靖九年(1530年),在今祈谷坛的南侧建圜丘坛,专用于冬至日祭天,而祈谷坛专用于孟春祈谷。

清乾隆十九年(1754年),在外西天门南侧新建圜丘坛门,祭天则从圜丘坛门进入,外西天门便更名为祈谷坛门。

《钦定大清会典则例卷一百二十六》载:

乾隆十九年又奉旨,天坛西面外垣之南,相对先农门处,增建门一座,垣内增建钟楼一座,门外甬路,一律成造,嗣后遇祭天坛,即进新建之南门,祭祈年殿,仍进北门。

”

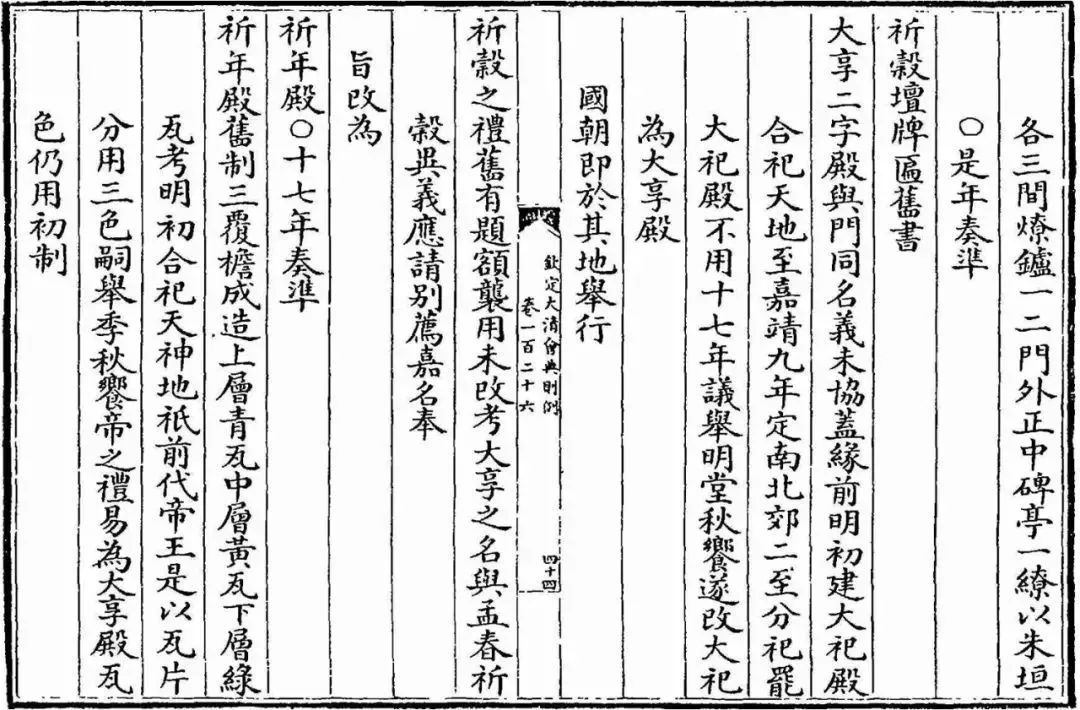

《大清会典》之祈年殿

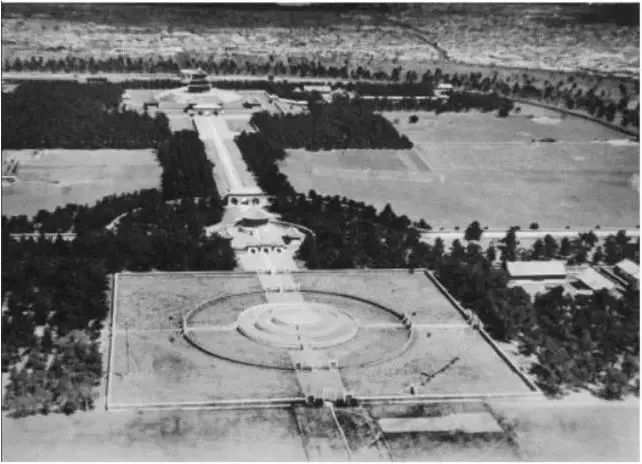

天坛是由两个建筑群落组成,分别是祈谷坛和圜丘坛。

祈谷坛群落包括(由北至南):皇乾殿、祈年殿、丹陛桥、具服台;东有北宰牲亭、北神厨、七星石;西有斋宫、神乐署。

圜丘坛群落包括:皇穹宇、圜丘;泰元门、昭亨门、广利门、成贞门;东边有南宰牲亭、南神厨。

祈谷坛建于明永乐十八年(1420年),原是天地同祭。嘉靖九年(1530年),嘉靖皇帝听大臣言:古者祀天于圜丘,祀地于方丘。圜丘者,南郊地上之丘,丘圜而高,以象天也;方丘者,北郊泽中之丘,丘方而下,以象地也,乃决定恢复天地分祀的旧制,在大祀殿南建圜丘祭天,在安定门外另建方泽坛祭地。

天坛是圜丘、祈谷两坛的总称,有坛墙两重,形成内、外坛,坛墙南方北圆,象征天圆地方。主要建筑在内坛:南为圜丘坛,北为祈谷坛。二坛同在一条南北轴线上,中间有墙相隔。这里共有22位皇帝举行过654次祭祀大礼。清乾隆皇帝最多,在位60年,到天坛祭祀155次。

天坛离中轴线最近的三座门是:祈谷坛门、圜丘坛门、广利门。前两个门属于天坛的外坛门,广利门则是圜丘坛的内坛门。

明嘉靖建广利门之后,行走北线,出祈谷坛门回紫禁城。清乾隆十九年天坛增修圜丘坛门之后,皇帝祭天之后出广利门,向南再向西再向北改走圜丘坛门。

广利门之西北原有銮驾库,乾隆时期改造天坛时予以拆除。清雍正四年(1726年)重编的《古今图书集成·经济汇编·礼仪典》中描绘了天坛广利门与銮驾库的相对位置,广利门之西南为祭天大道石牌坊。

建于嘉靖九年(1530年)的广利门,是祭天大典之后的回宫之门。嘉靖祭天礼仪结束后走御路经此门回宫。广利门外就是牺牲所,广利门南有一随墙门称为“走牲门”,是为祭天的圜丘坛服务,祭祀动物从牺牲所经此门去南宰牲亭。

绿琉璃瓦体现敬天之意

位于天坛外坛西部的神乐署原名神乐观,建成于永乐十八年(1420年),坐西朝东,是祭祀乐舞的管理机构和演练场所,里面的乐舞生服务包括天坛在内的所有坛庙祭祀。

乾隆七年(1742年),乾隆在谕旨中表达了对乐舞生业务水平的不满,乐舞生不能分别宫商(不识谱),同时认为儒家与道家有别,让道士参与祭祀不成体制。因此下令神乐观内的乐舞生不许再修习道教,否则除籍走人。第二年,神乐观改为神乐所,乾隆二十年(1755年)改名为神乐署。

天坛斋宫修建于永乐十八年(1420年),坐落在祈谷坛的西南隅,坐西朝东面向祭坛,以示对天虔诚。建筑屋顶使用了比黄琉璃瓦低一级的绿琉璃瓦,体现了帝王虔恭敬天之意。

明清时期,对祭祀有着明确的礼法规矩。清沿古制,将祀礼分三等,即:大祀、中祀、群祀。凡祭祀圜丘、方泽、祈谷、常雩、太庙、社稷,列为大祀。

清世祖定鼎北京后,规定每年共举行十三项大祀。即:每年正月上辛日于南郊祈年殿祭祀皇天上帝,为民祈谷;冬至日于南郊圜丘坛大祀昊天上帝;夏至日于方泽祭祀皇地祇;春秋仲月上戊日行祭大社、大稷;孟春、孟夏、孟秋、孟冬享太庙;春秋上丁日祭先师孔子等。凡大祀,皆由皇帝亲祭,若国有大事,则遣官告祭,各按规定之期行祭,祭前斋戒三日。

圜丘坛

十三项大祀中,天坛就占有三项:冬至圜丘坛祭天、正月上辛日祈年殿祈谷、四月吉日圜丘坛祈雨。常雩礼,原本是中祀,乾隆定为大祀。

祈年殿建于明永乐十八年(1420年),初名“大祀殿”,为面阔11间,重檐庑殿顶大殿,用于合祀天、地。

《洪武实录》载南京大祀殿下面的圆台是上下二层,而不是三层。永乐十八年所建大祀殿与南京大祀殿一样,殿下面的圆台也为上下二层。嘉靖二十一年(1542年)建大享殿时利用了明初大祀殿原有的二层圆形坛台,在其上添建了一层坛台。

明初实行天地合祀,当时叫“天地坛”,而不叫“天坛”。嘉靖九年(1530年)更正祀典,实行“天地分祀”。嘉靖十七年(1538年)欲举秋享之礼,严嵩等人上疏:今大祀殿在圜丘之北,禁城东南,正应古之方位。明堂秋享,即以大祀殿为当。嘉靖帝不同意严嵩等人的奏议,还下旨将上疏直言的官员下狱。

嘉靖帝下诏撤大祀殿,在其址建新殿,钦定殿名为“大享殿”,并亲自绘图。嘉靖二十年(1541年)大祀殿被拆除,嘉靖二十一年(1542年)建大享殿,嘉靖二十四年(1545年)建成,为三重檐圆殿,形制与现今祈年殿一样,但瓦分三色,上檐青瓦,中檐黄瓦,下檐绿瓦,寓意天、地、万物。其形制与颜色《明史·礼志·大享礼》有记录。

大享殿落成后,嘉靖帝仍于紫禁城内的玄极宝殿举行明堂秋享之礼,大享殿长期闲置。

“花甲门”到“古稀门”

清顺治二年(1645年),顺治帝诏命举行祈谷典礼,改大享殿为祈谷坛。乾隆十六年(1751年),乾隆帝下旨为大享殿更名祈年殿,大享门改名为祈年门。

大享殿的大修主要集中在乾隆年间,乾隆帝先后下旨,将祈谷坛三层台面改用金砖墁砌;将大享殿东西配殿后排的七间拆除,仅存前排的九间作为祈年殿的配殿。

清乾隆十七年(1752年)将嘉靖时期大享殿三重檐的上青、中黄、下绿三色瓦屋顶统一改为青色琉璃瓦,是孟春(正月)祈谷的专用建筑。

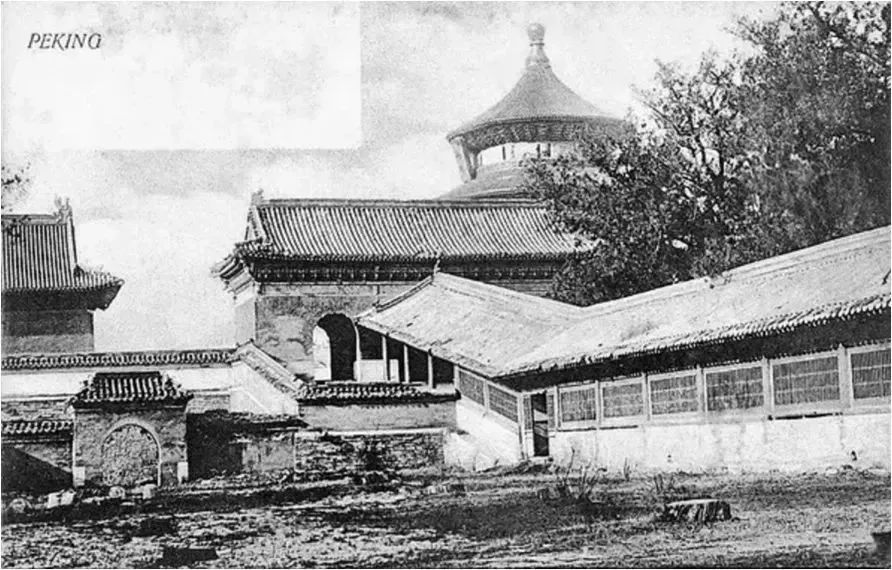

如今的祈年殿,也不是乾隆时期修建的祈年殿,而是清光绪时期重新修建的。光绪十五年(1889年)八月二十四日,祈年殿被雷击起火焚毁,存世344年的殿宇化为灰烬,震惊朝野,翌年开始重建。

皇帝祈谷均需自丹陛桥步行至祭坛,清乾隆三十四年(1769年),乾隆皇帝已近花甲之年,感到力不从心,特辟一门,以减少皇帝行走之劳,称“花甲门”。

乾隆四十四年(1779年),乾隆皇帝时年近七十,太常寺官员建议在皇乾殿西侧辟一小型角门,供皇帝祭祀行礼出入以减少步行路程,乾隆欣然采纳。但又恐子孙均走此门形成懈怠,便下诏明确“今后子孙寿达七十者方可出入此门”,故称此门为“古稀门”。而乾隆以后的清代各帝均无高寿,事实上出入此门者仅乾隆一人。

七十二连廊

祈年殿以东,在明朝永乐年间所建为75间长廊,乾隆时改建为72间,后人称之“七十二连廊”。

七星石是明嘉靖年间,于大享殿东南放置巨型镇石七块,上刻山形纹,寓意泰山七峰。满族入主中原后为表明满族亦华夏一员,乾隆帝诏令于东北方向增设一石,有华夏一家、江山一统之意。

作者:勾超

内容来源:北京日报副刊

相关阅读

有奖征集 | 从历史向未来——分享您与北京的独家记忆

北京国子监:跨越七百余年,共赴文脉之约

北京西山历史演变:从“太行之尾”到“神京右臂”

西山最美古寺,20多年来首次“封闭修缮”

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):天坛之变与祭祀之礼

规划问道

规划问道