最近,一篇关于《盖里:我不会在中国做项目了》的访谈文章在互联网平台上火了。光是这个题目就引起了巨大争议,网友们的评论两极分化,有人认为连盖里这样的大师都拿不到全额设计费,中国建筑行业的艰苦可见一斑;也有人认为盖里的设计与中国的城市与文化格格不入,不欢迎高价“洋垃圾”。

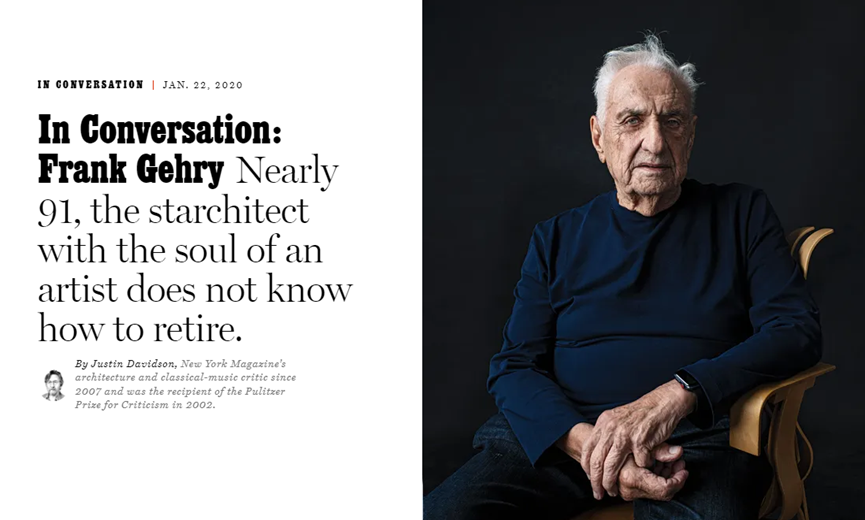

盖里的这次采访发生在2020年1月,是New York Magazine 旗下One Great Story的一篇专题访谈。那时的盖里即将91岁。在采访中他提到“我们只接可以全额支付设计费的项目”“我在中国有不太好的经历,对我来说很难在那里舒舒服服地做项目了。”

为什么盖里不做中国项目了?他所指的不太好的经历是什么?这与他的设计原则有怎样的冲突?建筑师对设计的话语权究竟有多大?

盖里在中国的项目不多,而且由于各种原因都未能落地,他口中“不好的体验”也很容易被理解。

2008年奥运会之后,北京在很长一段时间内都未新建大型标志性公共建筑。因此,在位于奥运场馆“鸟巢”旁的中国国家美术馆新馆公开招标时,立刻获得了全世界设计师的关注。

当时,有150多家建筑公司提出了国家美术馆的初步方案,其中20家受邀提供详细设计,包括马岩松(MAD建筑事务所)、OMA等。到最后一轮,竞标者是四位国际著名建筑大师:扎哈·哈迪德、弗兰克·盖里、让·努维尔和摩西·萨夫迪,他们中的三位都曾获得普利兹克奖。

盖里事务所在美术馆设计上有着巨大的经验优势。1997年落成的毕尔巴鄂古根海姆美术馆是盖里的代表作,它以奇美的造型、特异的结构和崭新的材料博得了全球瞩目,也使毕尔巴鄂这个因原有产业衰微而奄奄一息的西班牙北部城市,几乎在一夜间成为世界游客尤其是艺术爱好者的旅行目的地。

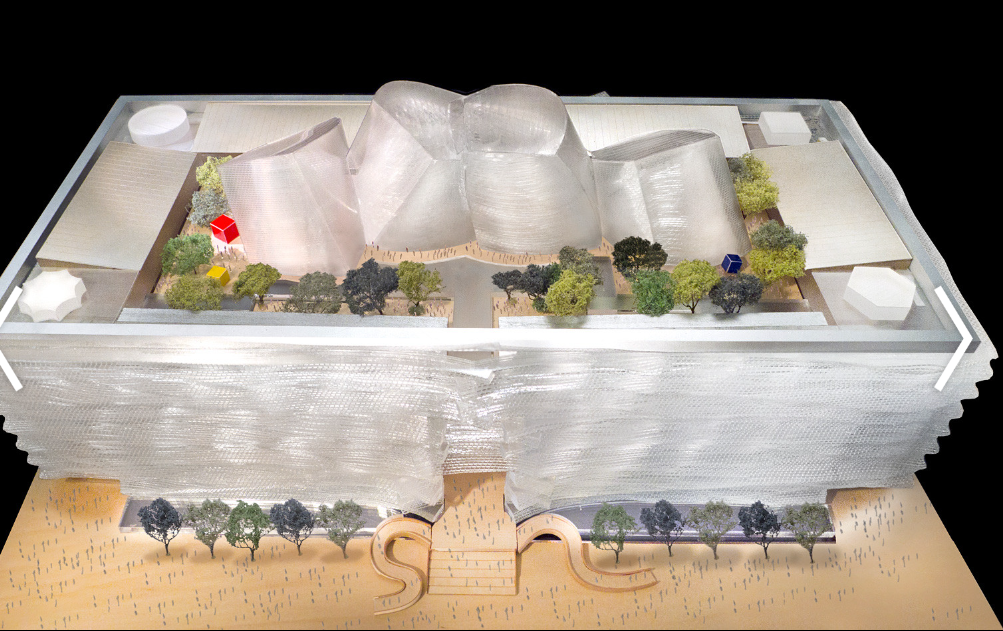

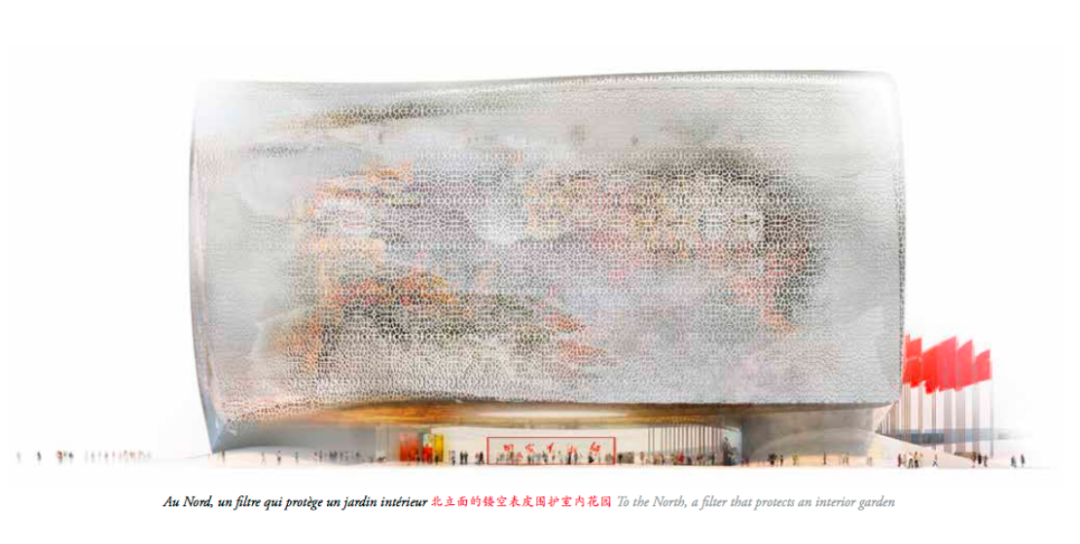

中国国家美术馆新馆面积接近13万平方米,预计每天接待38400人次,每年接待人数将超过1200万,是世界上接待率最大的美术馆。为此,盖里在建筑的四周都布置了游客中心以减少排队时间。每个游客中心旁边都安装了一个快速高效的交通核心。

设计团队还研发了一种新的透明石材。这种石材形似中国“玉”,象征中国山水画中的云雾山峦。它拥有自己的情绪 —— 阳光下宛若绚丽的彩虹,阴天时犹如潺潺流水。

©Gehry Partners

盖里对这种透明石材做了诸多尝试,最后终于在透光性,折射性上找到完美的效果,并能够对天气,季节做出回应,还能随着人们与美术馆不同的距离展现出令人遐想的内容。

建筑外墙的透光元素延伸至室内,造型来源于中国古代宝塔和寺庙,各大空间由自动扶梯相连,帮助观众确定方位、轻松穿越于各个展馆间。

整个博物馆的设计高舒适,低能耗。外墙上的风道引入自然通风,减少机械通风的负担,比同等标准的展馆降低了57%的能耗。

设计大体量的美术馆建筑,重点之一是如何为每天上万观众设计出高效通畅的参观流线,要设计足够大的入口,又不能大到产生压迫感。要有合适的纵向动线,能让参观者轻易到达所有的展厅。另外,还要有高效的空间分配调度系统,使不同展厅在因布展和撤展而关闭时,不会影响参观体验。

©Gehry Partners

©Gehry Partners

在长达60多年的职业生涯中,弗兰克·盖里很少参与亚洲项目,但为了中国国家美术馆,83岁高龄的他专程来到北京实地考察,足显重视。

在竞标过程中,盖里的方案呼声很高。作为解构主义大师,盖里的设计一向张扬夺目,偏爱奇特不规则的曲线与雕塑般的外观。但国家美术馆却是一个充满宁静力量的直线建筑,他为此创造的玉石般的立面材料饱含中式抒情,坚固、厚实富有质感。

盖里代表作Disney concert hall (上)与中国国家美术馆(下)

然而盖里的设计最终落选,中标的是法国建筑师让·努维尔(Jean Nouvel)。由于竞标过程没有公开,人们很难猜测中间发生了什么。但在后续的外媒采访中,盖里曾表达过“努维尔的方案受到了自己设计启发”的观点。

让盖里耿耿于怀的中标方案长什么样呢?这个设计的最终版本到现在都未公开,但我们能从努维尔事务所发布的效果图略窥一斑。在接受采访时努维尔表示,这座建筑的形式是基于“一笔一划”的一种姿态,“包含了所有的中国文化——绘画、写作和气的能量。”

2014年,努维尔事务所又公布了一组效果图,此时的设计已与中标方案有了明显区别,但半透明的立面还是延续了下来:

除了中国国家美术馆,2013年艺术家蔡国强还邀请盖里为自己的家乡泉州设计当代艺术博物馆。

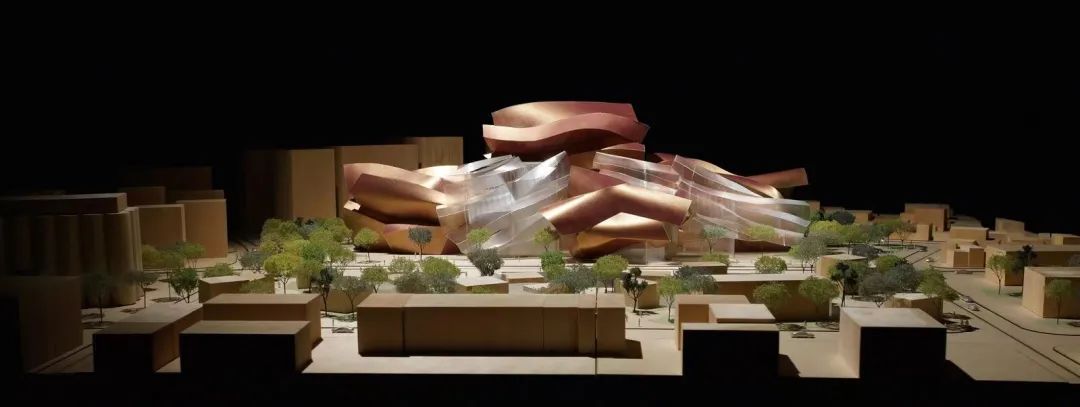

泉州当代艺术博物馆沿袭了盖里一贯的设计风格。建筑表层钛合金的玫瑰红色呼应泉州特有的红砖与火红的刺桐花,颜色随光线变化,时而深沉、时而鲜亮。

波浪般的外形象征着古城老宅翘起的屋檐,与泉州港口摇曳的帆船。其中的玻璃结构则好似泉水,仿佛顺着西街流淌润泽古城,打通一整条文化气脉。

可惜的是,盖里的设计被当地媒体称为是“10个亿堆成的洋垃圾”,一堆“翻卷的铁皮”。最终因为社会各界的反对,项目无疾而终。

作为当今最著名的建筑师之一,弗兰克·盖里对世界艺术和建筑产生了巨大的影响。然而即使是功成名就的大师,依旧不能次次如愿将设计落地。建筑师的话语权究竟几何?

如果仅从流程上看,建筑师的话语权不小:把控设计,挑选材料,落实细节,控制预算…但在项目落地的过程中,甲方、政府部门与施工方的作用都非同小可。建筑师很多时候都要扮演沟通者的角色,不断调解设计与以上三方的利益,尽力还原设计的原来面貌。

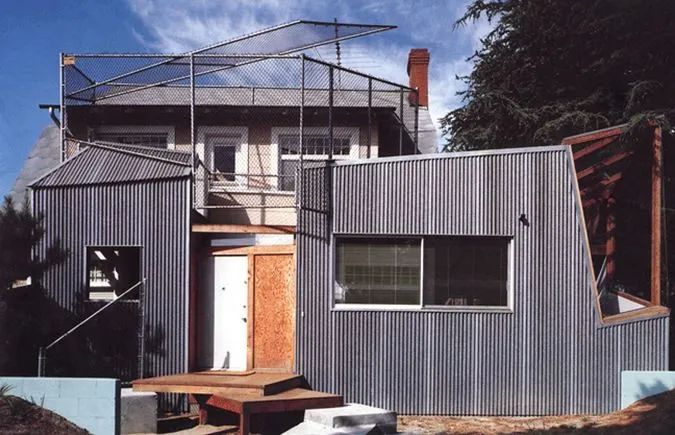

盖里是一个好的沟通者吗?普通大众或许很难知晓。但从他以往个性又独特的项目不难看出,盖里作为设计者的话语权很高,这意味着他需要非常尊重欣赏他的甲方,与技术高超、默契极佳的施工方。盖里也在采访中提到事务所并没有业务开发团队,绝大部分项目都是慕名而来。他的成名作就是自己在加州的住宅。

Gehry Residence ©netropolitan.org

建筑不应该只是中性的、普通的,它应该有某种重要性,才能让艺术家觉得自己的作品展示于此,是重要的。

但这同时也意味着盖里不得不舍弃很多商业性强的项目,因为商业项目甲方总是希望实现设计以外的理想 —— 盈利。为了争取更大的潜在利润,建筑师往往要在空间上做出让步。2012年普利兹克奖得主王澍,早年也很少接商业性强的项目。在乡村快速城市化、建筑设计产业化的中国,王澍始终与潮流保持一定的距离,这使他备受争议,也更令其独树一帜。

图源网络

然而有时即使远离商业建筑,设计师也很难完全自由发挥。让盖里名扬世界的毕尔巴鄂古根海姆美术馆最初也有很多反对意见,但美术馆建成后还是得到了广泛的赞誉。与之相似的例子还有贝聿铭为卢浮宫设计的玻璃金字塔。

图源网络

然而有时即使远离商业建筑,设计师也很难完全自由发挥。让盖里名扬世界的毕尔巴鄂古根海姆美术馆最初也有很多反对意见,但美术馆建成后还是得到了广泛的赞誉。与之相似的例子还有贝聿铭为卢浮宫设计的玻璃金字塔。

由于时任法国总统的欣赏,卢浮宫项目被直接指定给贝聿铭团队,没有经过正式招投标。然而贝聿铭的方案一公布,就遭到了几乎整个法国的反对,媒体更将之称为“死亡之塔”与“假钻石。”

贝聿铭在卢浮宫金字塔模型前

如今距离玻璃金字塔建成30余年,当年的争议、坚持、泪水、信任、权力、和解渐渐远去。玻璃金字塔早已融入卢浮宫、融入巴黎。

贝聿铭在卢浮宫金字塔模型前

如今距离玻璃金字塔建成30余年,当年的争议、坚持、泪水、信任、权力、和解渐渐远去。玻璃金字塔早已融入卢浮宫、融入巴黎。

图源网络

图源网络

如果你努力去理解某种文化,努力去表达,就会有不同的呈现。

在世界任何一个地方,建筑都不是一门纯粹的艺术。甲方与资本的裹挟,规范与条例的约束,太多因素都影响着设计的最终走向。即使像盖里、贝聿铭这样的殿堂级大师,也难免被误解或妥协。

但就像盖里所说,身为建筑师永远要去努力理解、努力表达,争取为世界带来惊喜与新的讨论。

https://nymag.com/intelligencer/2020/01/frank-gehry-in-conversation.html

https://www.archdaily.com/402948/national-art-museum-of-china-entry-gehry-partners

https://www.archdaily.com/549482/jean-nouvel-releases-official-design-for-national-art-museum-of-china

《建筑师弗兰克·盖里谈中国美术馆新馆设计竞标》 南方周末

《贝聿铭:“大卢浮宫”30年,争议与和解》三联生活周刊 有方空间

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解更多城市设计提供的设计企业合作服务,后台回复关键词“设计企业服务”。

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):为什么盖里不做中国项目了?谈谈建筑师的话语权

©Gehry Partners

©Gehry Partners

图源网络

图源网络

贝聿铭在卢浮宫金字塔模型前

贝聿铭在卢浮宫金字塔模型前 图源网络

图源网络

规划问道

规划问道