戳这里查看本文精华版

【摘要】在城市环境压力日益加剧的背景下,城市环境与心理健康的相关研究在多学科合作下成为核心议题。神经科学、公共卫生和城市规划等领域之间的合作形成了神经都市主义的研究范式,专注于了解城市生活和环境对大脑认知功能与神经系统的影响,揭示了城市压力环境对人类生物系统的作用机制。基于此,健康街道的研究维度得到拓展,本文进而提出神经都市化街道的研究视角,借鉴神经都市主义的基础理论与技术方法,并结合跨领域合作的理论与实践经验,构建神经都市化街道研究的内容与框架。最后,本文立足于中国语境提出神经都市化街道的运行机制,拓展了当前健康街道研究的理论方法、技术与领域,以期为未来健康城市的研究与营造奠定理论和技术基础。

据联合国人居署预测,未来10年城市人口占全球人口的比例将从2020年的56.2%升至2030年的60.4%,全球城市化进程将持续发展。城市化为人群的发展和生存带来了巨大的益处,但城市生活的弊端也越来越被人重视,如远离自然,噪声、光线和空气的污染,环境拥挤,交通拥堵,人与人关系的疏离,以及由此导致的无处不在的压力,长期处于精神压力与紧张状态将引发抑郁症等多种精神类疾病。研究表明,城市居民患精神疾病的风险比农村居民高出38%,与生活在城市环境之间存在“剂量—反应”关系。

如何避免城市压力环境带来的心理健康问题,遏制精神类疾病盛行,并在城市高密化发展条件下给城市人群提供避免遭受健康威胁的空间环境,成为以城市规划为主导的人居环境学科高度关注的重要科学问题之一。尽管大量研究表明城市环境与精神疾病之间存在相关性,但没有确切的研究表明城市环境是如何“深入到皮肤之下的”,压力源的刺激如何连接以及透过何种途径影响人群的心理健康,尚未有深入的研究和明确的结论。

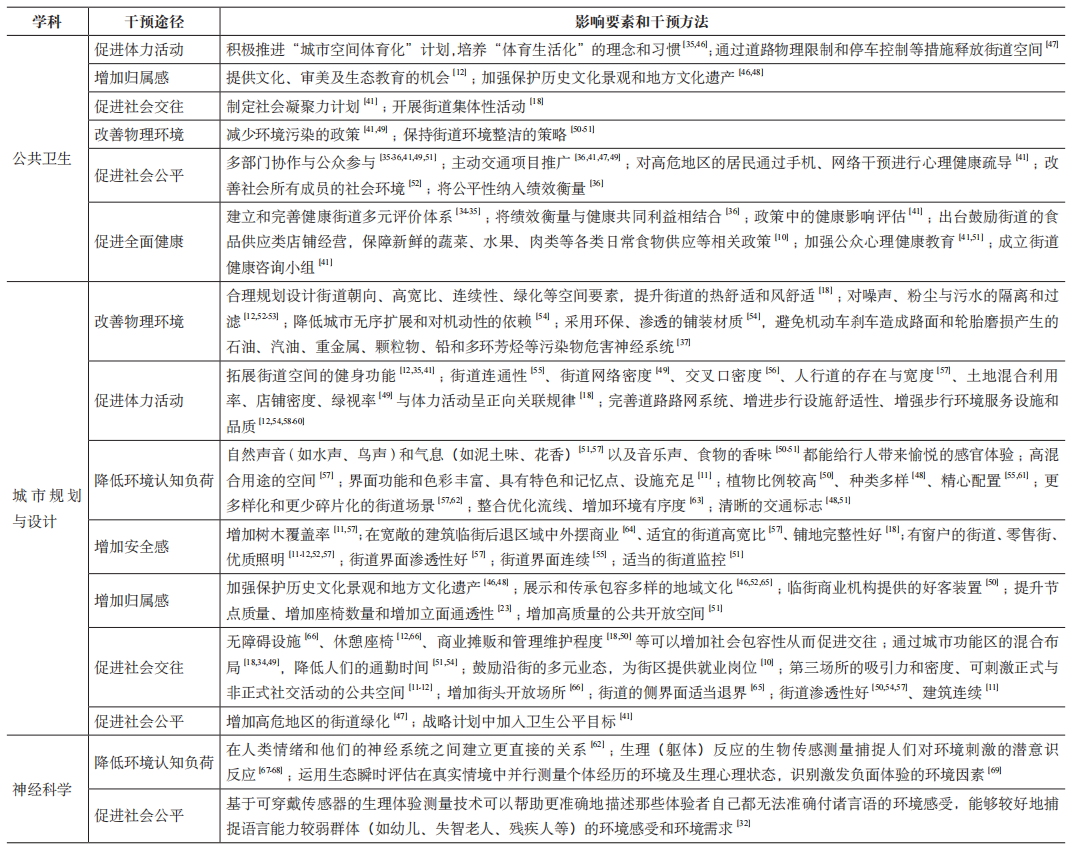

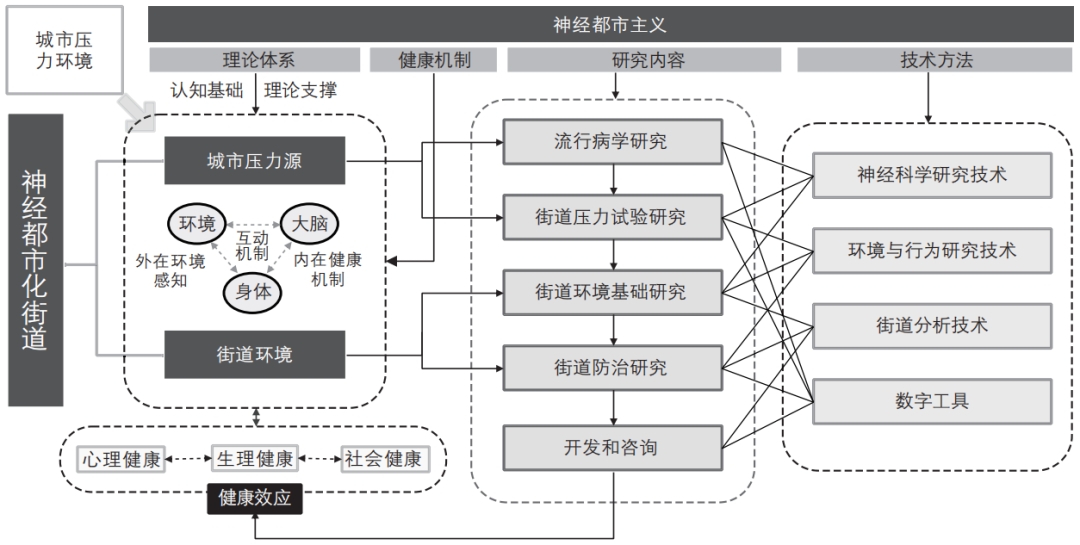

近年来,神经科学、医学和心理学等对城市压力的关注,促进了对健康环境的理解,一个跨学科的神经都市主义(Neurourbanism)研究论坛由此成立,涵盖了神经科学、城市规划、公共卫生、流行病学和其他相关领域,呼吁采用更多跨学科的方法解释什么是健康的城市环境;使研究者认识到大脑对环境如何反应,从而阐释人的行为,并预测人对环境的需求。神经都市主义作为一种新的研究范式(图1),有助于应对环境对健康影响日益严重的挑战,神经都市化的研究视角也在健康城市研究和实践过程中逐渐推广开来。

图1 神经都市主义:城市压力背景下一种新的研究范式

城市街道占据城市面积的10%~20%,是城市中最重要的公共空间,是人们感知和认识城市环境的直接载体。城市压力背景下街道的心理健康问题日益突出,研究表明,街道的压力源(包括噪声、拥挤、光线、空气质量、建筑类型、邻里隔离等)特征会引发居民不健康的心理情绪;而具有某些积极特征的街道则有助于缓解压力与孤独感,增加社会支持或更多的积极情绪等。当前研究集中在街道宏观环境的健康效应及积极体验上,以及借助环境唤醒健康情绪等方面,对于街道环境与心理健康相互依赖的关系机制,以及街道环境与人健康复合维度的“全健康”整体认知,还未充分理解,缺少系统整合研究和框架性指导,城市规划领域仍停留在物质环境改良的传统规划范式,与国际健康街道规划研究经验和大伦敦城市的健康街道项目实践成果相比尚有一定的差距。而且,国内的研究多为引介—应用,直接立足于中国发展阶段、文化社会背景和形态特征的话语体系和方法框架并不清晰。

神经都市化街道旨在运用新兴的神经都市主义研究方法,以神经科学为基础打开探索人群心理健康背后大脑机制的大门,为解释人群感知街道环境的生理基础提供丰富的内容,构建科学的、实证性的认知结构。神经都市主义研究方法涵盖基础科学、流行病学、公共卫生和压力实验以及预防研究,可为健康街道的研究在环境供给、心理服务与政策上提供理论和技术指导。

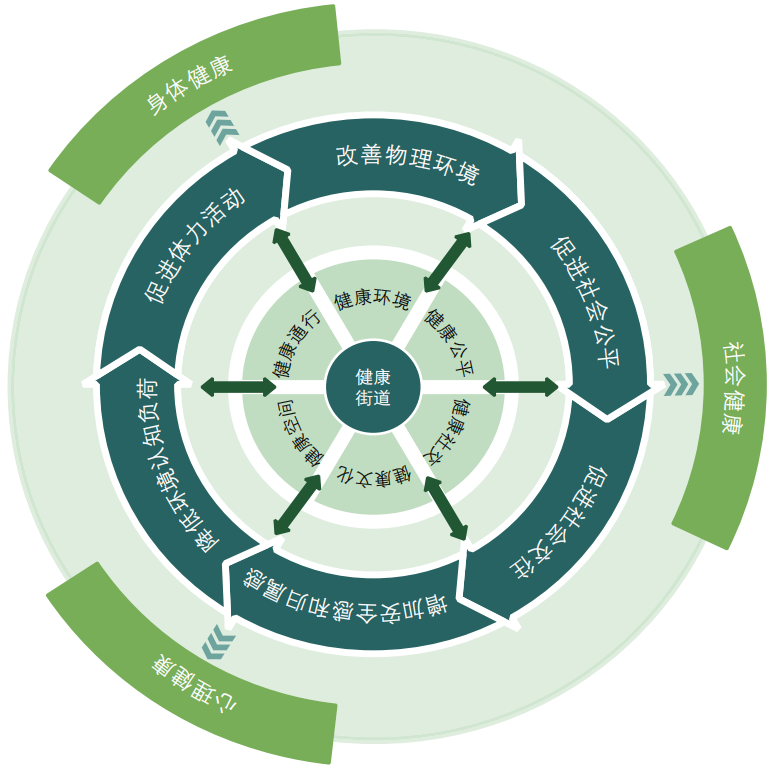

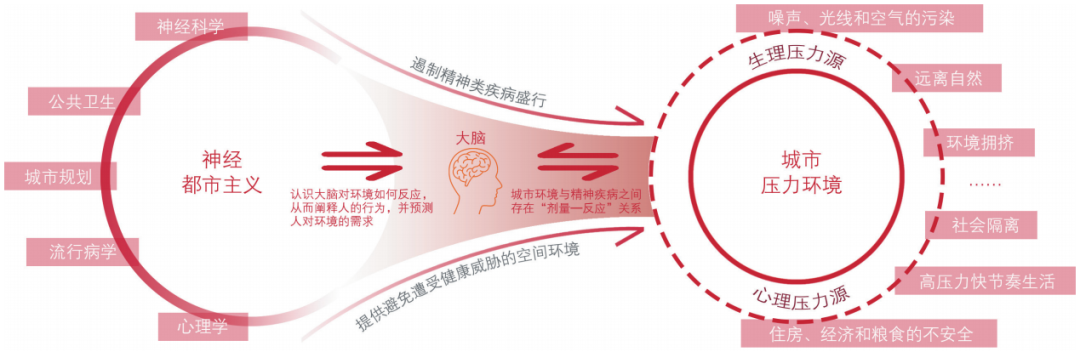

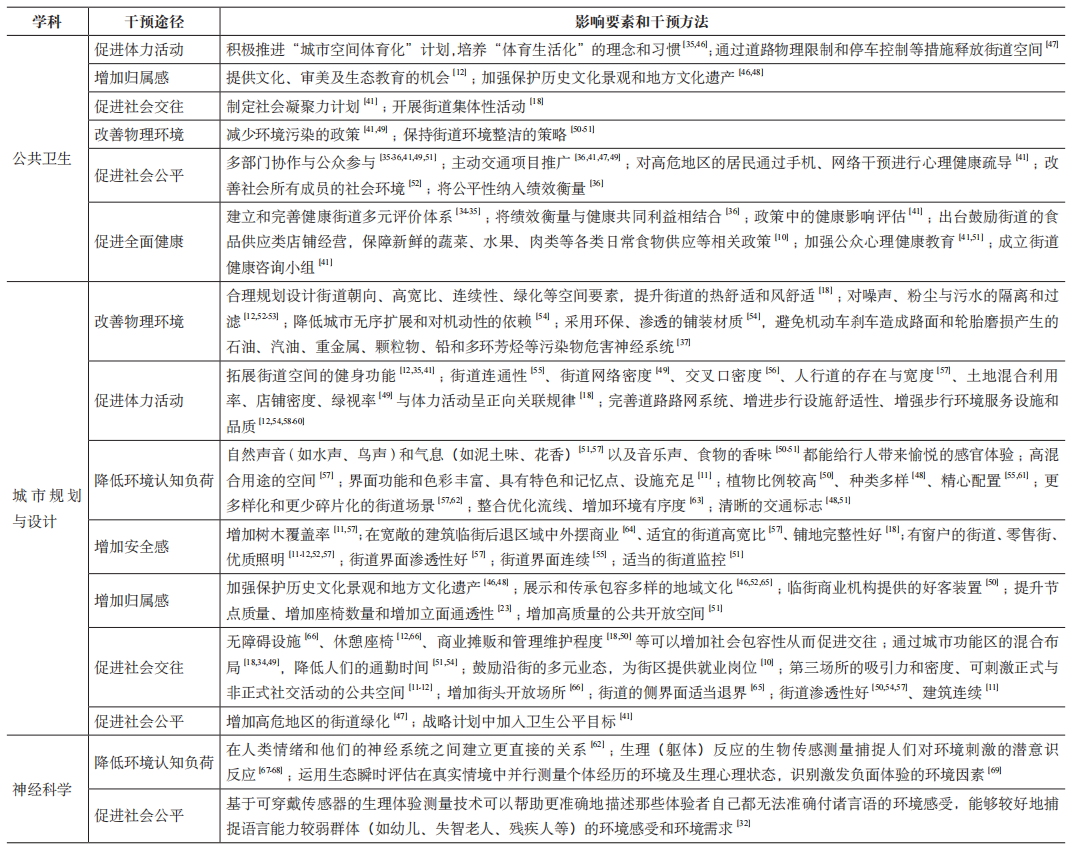

城市压力背景下,现代健康的含义已不仅是没有疾病和虚弱,而是一种躯体、心理、社会适应的完好状态。《“健康中国2030”规划纲要》指出健康中国建设“以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点”,“把健康城市和健康村镇建设作为推进健康中国建设的重要抓手”,可见健康城市是实现健康中国的重要途径。健康城市建设涉及城市环境、经济、社会的各个方面,而街道作为健康城市建设的重要空间载体,对健康城市建设具有重大现实意义。基于中外文献的梳理和健康中国建设的要求,健康街道的内涵主要涉及身体健康、心理健康和社会健康三个层面,实现健康街道可以从改善物理环境、促进体力活动、降低环境认知负荷、增加安全感和归属感、促进社会交往和社会公平等路径出发,发挥多项街道构成要素的健康支持作用(图2,表1)。

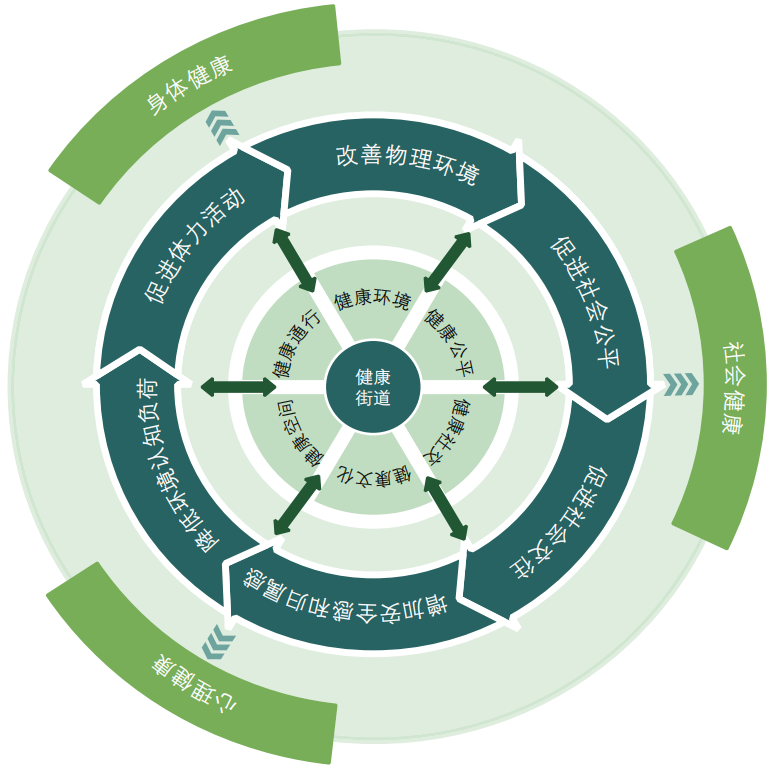

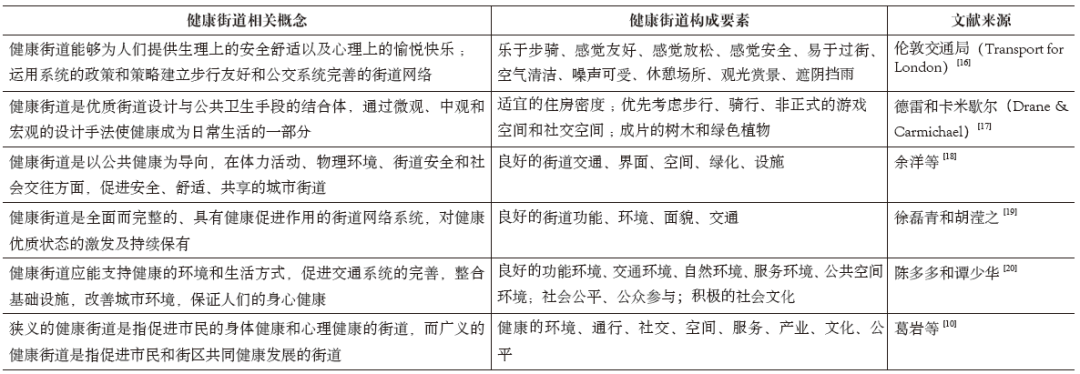

表1 健康街道内涵

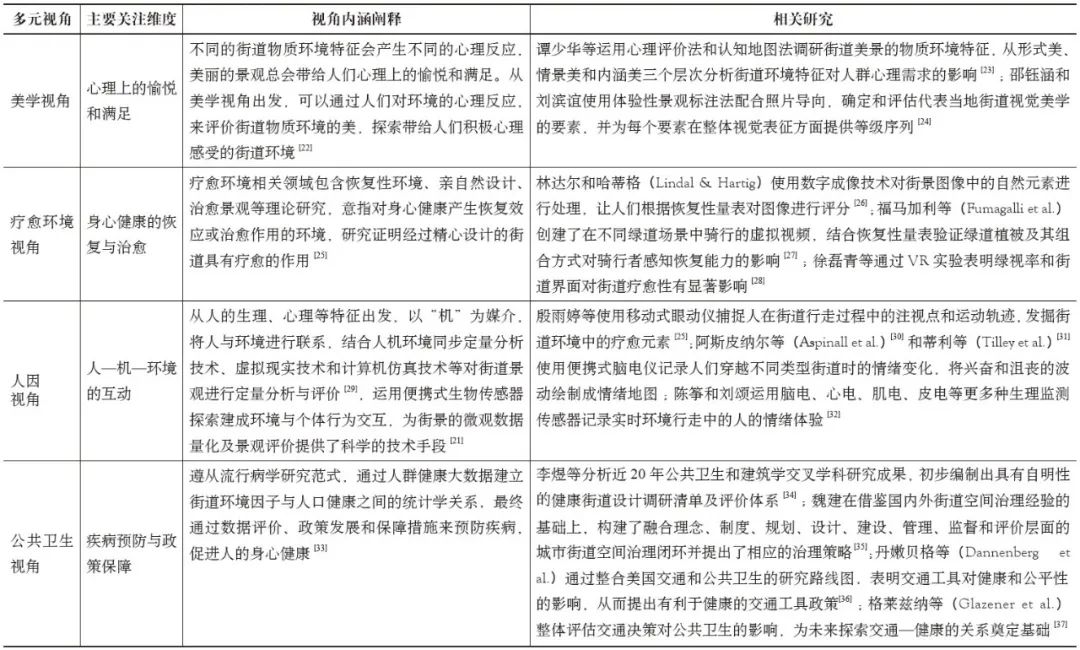

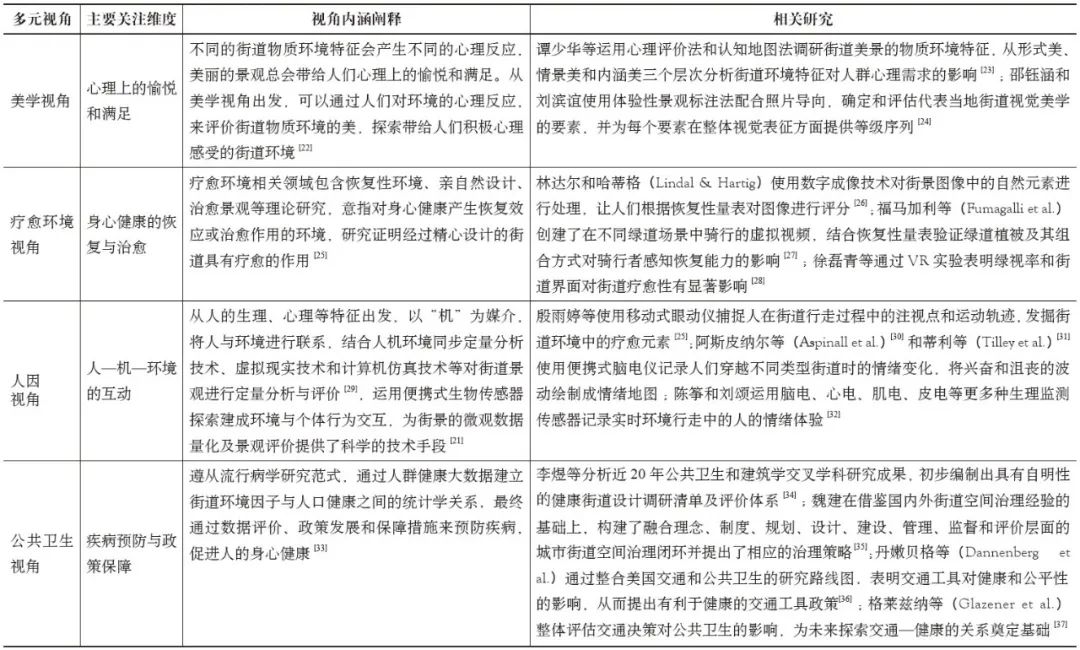

1998年“健康城市国际会议”拉开了全球性健康城市运动的序幕,健康人群、健康环境和健康社会是健康城市的核心。街道作为城市空间网络中的“毛细血管”,对健康效益起着重要的支持作用,以促进公共健康为导向的街道环境研究也随之深入发展。众多学者从不同研究视角出发,使健康街道的研究内容和方法得到迅速发展(表2)。

上述研究以不同学科领域为背景,从不同视角出发,用不同研究手段,探讨了街道与人群健康的关系。正是多学科、多视角的共存,才使健康街道的研究呈现出体系化良性发展态势,多视角的互相借鉴与融合为神经都市化视角的提出提供了基础。

从城市压力背景到神经都市化视角的提出,是为了更好地应对日益严重的人群健康问题,响应健康中国的国家战略,积极参与全球健康治理。神经都市化视角运用神经都市主义的基础理论与技术方法,主要关注的维度是“运用神经机制诠释人的心智与空间关系,从而改进规划、预防工作和政策”。在神经都市化视角下,健康城市是神经科学、公共卫生和城市规划等领域之间的合作产物。公共卫生学科强调对影响人群健康的上游要素(如社会经济状况、教育水平、空间环境等)进行干预,从而降低人群的患病风险;城市规划作为一种调控空间资源的重要公共政策,将公共卫生学科的理念和方法系统性地融合,有助于迎接当前城市健康面临的挑战;在进行干预之前,理解城市环境对人体健康影响的神经生物学过程是很有必要的,神经科学在认识大脑的基础上,进一步探究环境因素对情绪发展的影响,阐明城市环境对人类生物系统的作用机制。神经都市化视角加强跨学科合作,借鉴与融合相关学科的研究,从而改善日益多样化的健康问题和促进健康公平,成为践行“融健康于万策”的重要一环。在此背景下,健康街道的研究引入神经都市化视角,基于神经都市主义的范式创新,拓展了健康街道研究的理论方法、技术与领域。

现有健康街道研究对隐藏于空间环境背后的“城市压力—空间环境”的交互关系关注不足。神经都市化街道面向更加复杂和内隐的现象,使研究问题从“发生了什么”转换为“为什么发生”,探讨大脑的认知功能以及神经系统的运作机制。

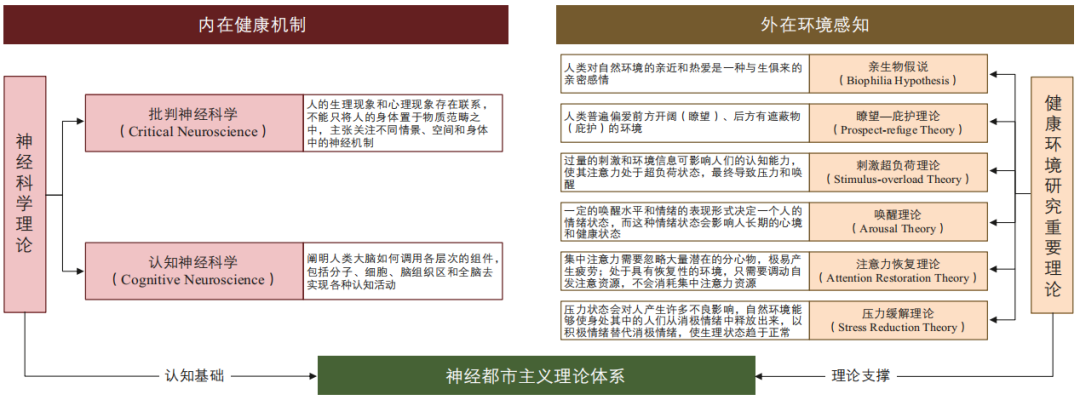

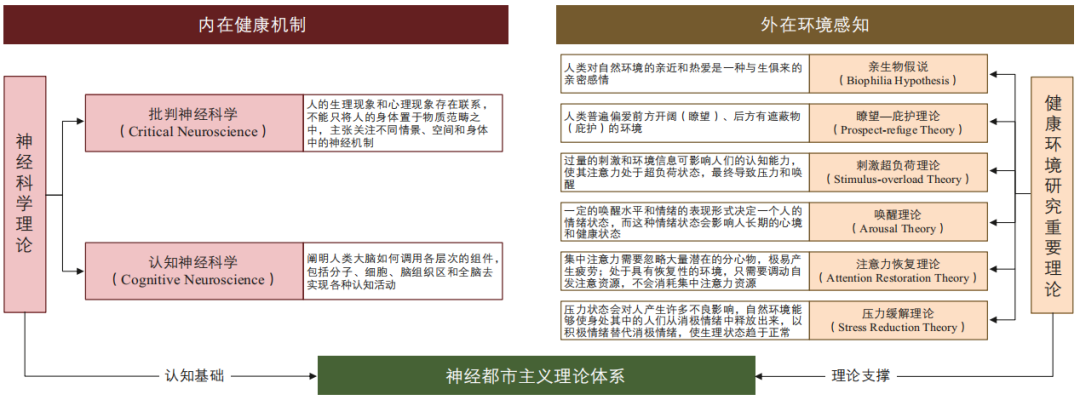

神经都市主义体现了不同学科、不同理论的交叉融合,以神经科学相关理论为核心,结合健康环境研究的重要理论共同构成神经都市化街道研究的理论体系(图3)。神经科学包括神经生物学和认知科学,前者探讨神经系统的构造与运作机制;后者探讨大脑的认知功能,与传统心理学有所重叠,在大脑神经元的运作层面观察人们感知环境的具体神经生理机制。健康环境研究的重要理论探讨环境中的有益元素能够帮助人群缓解精神压力、消除不良情绪并促进身心健康。理解所处环境、身体、大脑、心理和行为之间的因果路径是神经都市化街道研究的基石。

图3 神经都市主义理论体系

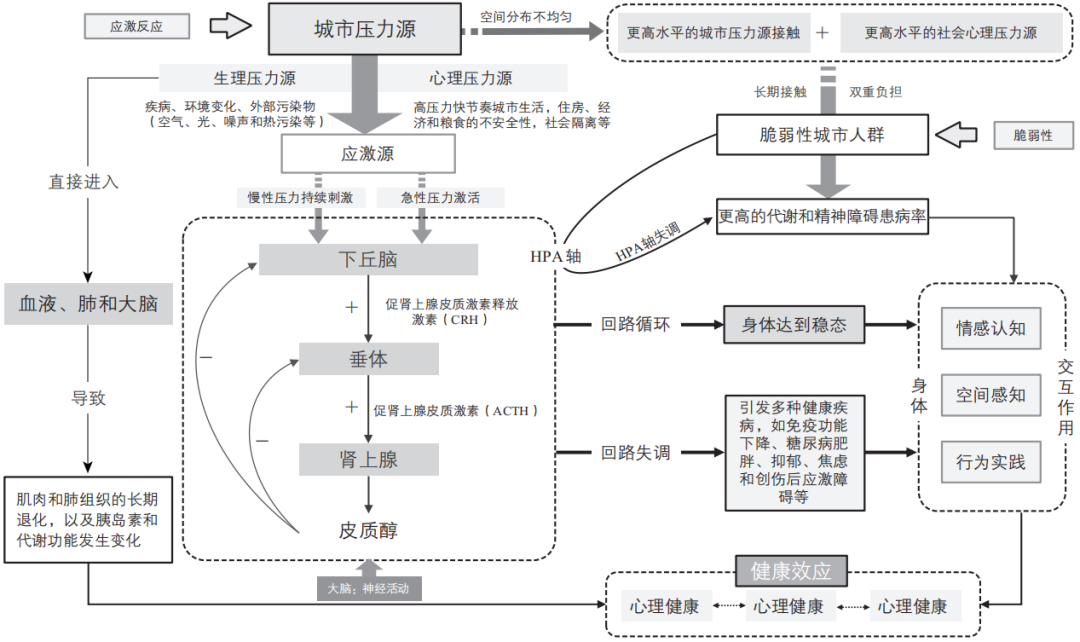

神经都市主义理论强调大脑嵌于身体、身体嵌于环境,提出“大脑—身体—环境”的互动机制。人的身体对城市环境的认知过程是健康效应发挥的基本途径,即人体通过身体来进行情感认知、行为实践和空间感知来接受环境信息。人的身体作为中介提供了健康街道构成要素起作用的原因和作用机制,即城市环境通过什么路径(机制)产生健康效应。神经科学的理论方法解释了城市压力环境对人类生物系统的作用机制(图4)。

图4 城市压力环境下的健康作用机制

第一种路径是研究应激反应,这是连接人体内部生物环境和外部环境的关键途径之一,关注的是生物系统如何适应城市压力源。下丘脑—垂体—肾上腺轴(HPA轴)反应是一系列帮助身体适应压力源的应激反应。现代城市人群经历的大多数压力源都是慢性的,慢性压力是一种持续的负担,导致应激反应持续地参与其中。HPA轴的持续激活会导致其失调,对人体系统造成一连串损害,引发多种健康疾病,如免疫功能下降、糖尿病、肥胖、抑郁、焦虑和创伤后应激障碍等。

第二种路径是研究脆弱性,由于城市压力源空间分布并不均匀,城市某些人群面临着更高水平的城市压力源接触,造成生物系统的脆弱性,导致更高的患病风险。城市压力源包括污染物(如空气、光、噪声和热污染等)作用于血液、肺和大脑,从而改变生物功能,导致肌肉和肺组织的长期退化,以及胰岛素和代谢功能发生变化;社会心理压力源(如住房、经济和粮食的不安全性,社会隔离,缺乏医疗保障,家庭虐待等)使人群免疫和代谢系统受损,存在HPA轴失调,当这部分风险人群继续接触压力源,其生物功能会承担更大的负担,从而增加对抗疾病时的脆弱性,导致更高的患病风险。

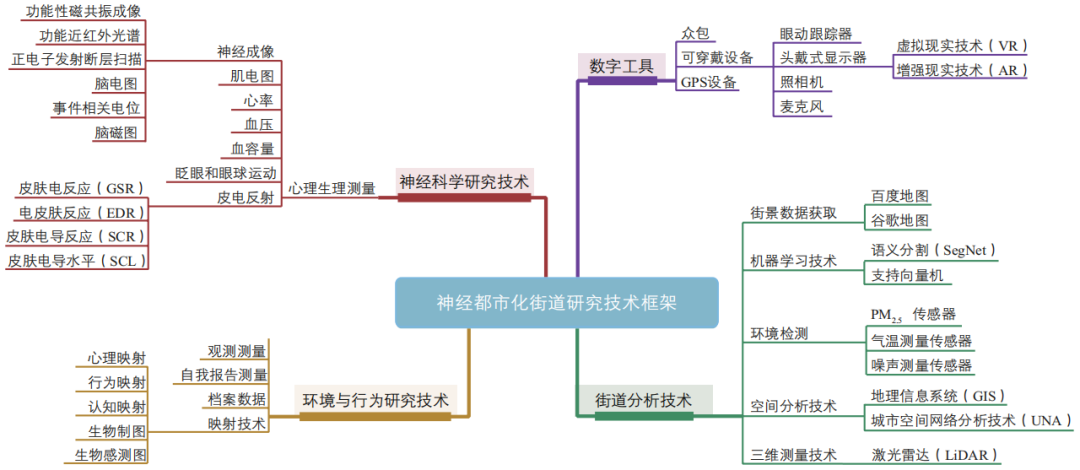

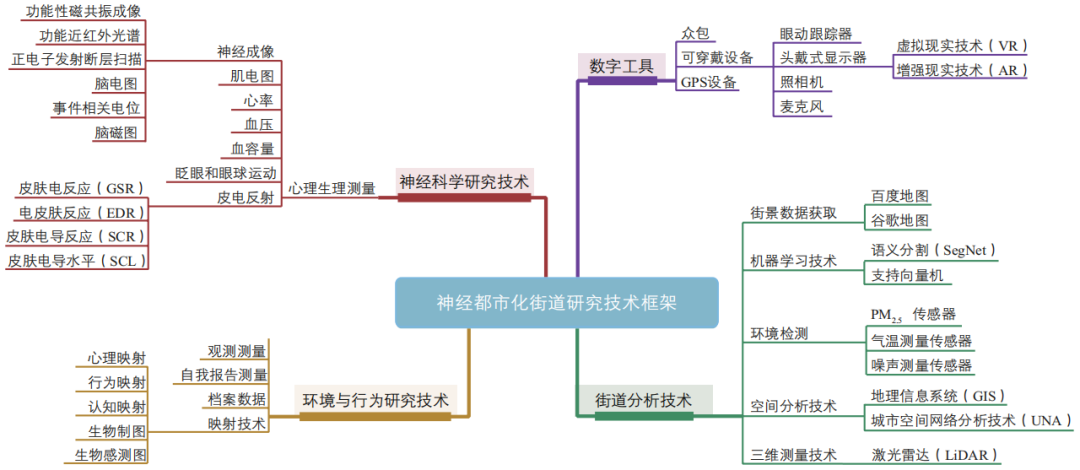

生命科学之间的跨学科研究成了神经都市主义最新的贡献,特别是神经科学技术为健康街道的研究注入了新的科学依据与研究方法。心理生理测量是目前最重要的神经科学研究技术之一,基于中枢和外周神经系统发出的信号,解释各种心理和行为方面问题,更好地解析外部刺激如何影响生物功能,以及物理环境如何塑造人类大脑的发育和健康。神经成像技术用于显示大脑功能发生的位置;心率、血压、皮肤电活动、瞳孔反应等生理指标的测量是研究自主神经和躯体神经系统的重要方法。

数字工具的出现丰富了神经都市主义的技术方法,众包(crowd sourcing)通过智能手机从社交和地理社交媒体(如微博)收集数据;可穿戴设备与GPS技术的结合,能够在建筑环境中实时测量激发情感和感官的反应。环境行为研究技术主要依赖于实地观测与行为注记、自我报告测量等。生物感知技术的进步为情感反应的可视化提供了数据,创造了新的映射技术,能够记录、可视化和共享我们的身体状态。当生物感知技术的传感数据不能解析个体的背景与经历时,就需要通过与定性访谈等技术结合使用。综合健康街道现有的分析技术手段,共同构成了神经都市化街道研究的技术支撑(图5)。

图5 神经都市化街道研究技术框架

神经都市主义为健康街道的研究提供了新的视角和方法,作为跨学科领域的融合,神经都市化街道的构成体系也具有跨领域互动与合作的特点。基于此,需要整合当前相关学科领域的研究成果,从公共卫生、城市规划与设计和神经科学三个学科领域梳理关于街道环境和心理健康的现有知识,探讨神经都市化街道的干预体系(表3)。

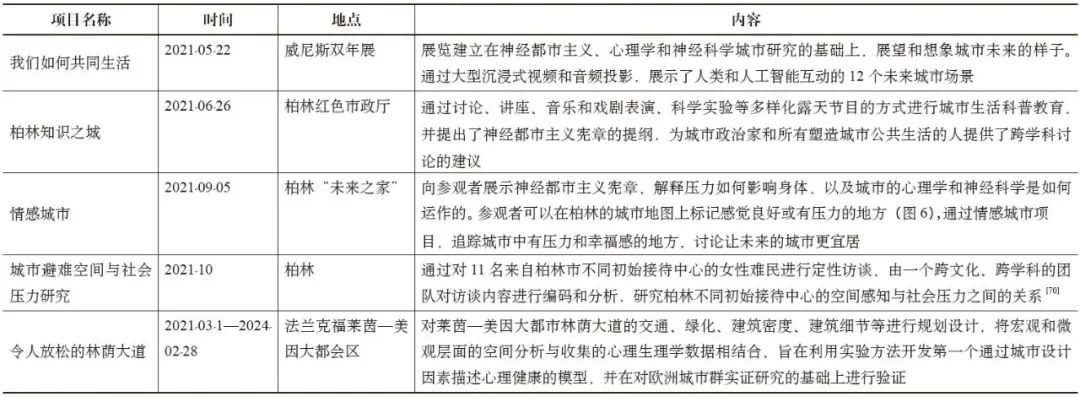

神经都市主义是一个年轻的跨学科领域,迄今为止大多研究尚在探寻城市化与心理健康之间的关系,以期为城市规划和健康学科提供必要的知识和工具来应对挑战。近年来,相关学者和组织进行了多项研究和实践。布塔佐尼等探讨了新兴的神经都市主义领域(城市环境对心理健康和大脑活动影响的多学科研究),综合公共卫生和城市规划文献中关于城市场所和心理健康的现有知识,开发了两个新颖、全面、跨学科的框架,来研究和探讨青少年心理健康与城市环境的关系,以指导城市环境与年轻人心理健康之间关系的未来实践和研究。皮克特等在英国伯明翰和奥地利萨尔茨堡进行了不同国家背景下城市健康与福祉比较项目,连续记录参与者在工作场所和通勤过程中的生物传感数据与叙事访谈数据,通过结合GIS、生物传感和访谈数据的分析,对城市压力产生了新颖理解,提出应用神经都市主义解决长期以来城市化与压力、焦虑和精神障碍的相关问题,促进更幸福和更健康的城市。神经都市主义论坛自成立以来,开展了基础和实践研究,并提出了相关的政策建议(表4);通过展览、讲座、互动实验等方式扩大宣传,致力于更好地了解城市生活空间对情绪、行为和心理健康的影响,并使其可测量,开发和验证用城市环境因素描述心理健康的模型。

图6 项目参观者在地图上进行幸福和压力点的标记

神经都市主义的实践目的是将个人及其主观情绪、心理健康和情感体验的研究证据转化为新的数据,对于寻找城市生活与心理健康之间的因果关系,以及健康城市的设计和干预措施都有重要意义。情感追踪应用程序、嵌入式传感器和生物识别技术已经在健康城市的研究中得到运用,展露出可期待的未来愿景。神经都市主义在更新城市的物质和社会结构并改善个人的心理健康和幸福度方面,被认为是健康城市研究与实践的一条有希望的途径。其实践经验对于健康街道的研究有着良好的参考价值。

通过综合神经科学、公共卫生和城市规划中关于健康街道的研究基础,以及神经都市主义的实践经验,从神经都市主义的理论基础与技术方法出发,构建基于神经都市化视角的健康街道研究内容与框架,并结合我国的街道治理理念与规划实施程序,提出我国神经都市化街道运行机制的经验启示。

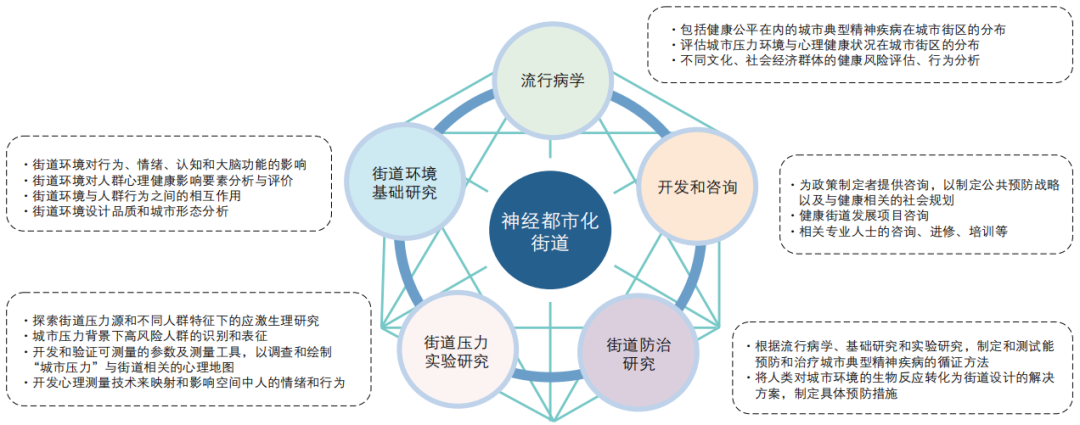

神经都市化街道研究遵循“大脑—身体—环境”的健康作用机制,综合健康街道研究的影响要素,从流行病学、街道环境基础研究、街道压力实验研究、街道防治研究、开发和咨询五个方面构成神经都市化街道研究内容体系(图7)。调查评估城市压力环境与心理健康状况在城市街区的分布;分析与评价街道环境要素对行为、情绪、认知和大脑功能的影响;通过压力实验印证街道环境对人群心理生理健康的影响作用;将人群对街道环境的生物反应转化为街道设计的解决方案,提出预防和治疗城市典型精神疾病的循证方法;加强学科合作,成立健康街道发展项目,提供相关专业人士咨询、进修和培训的机会。

图7 神经都市化街道研究的内容体系

在城市压力背景下,神经都市主义为城市空间环境研究提供了新的认识论和方法论。着眼于中国的经济、社会、文化背景,从理论体系、健康机制、研究内容和技术方法等方面进行梳理,厘清系统自身的运行逻辑,构建神经都市化街道的研究框架(图8)。

图8 神经都市化街道的研究框架

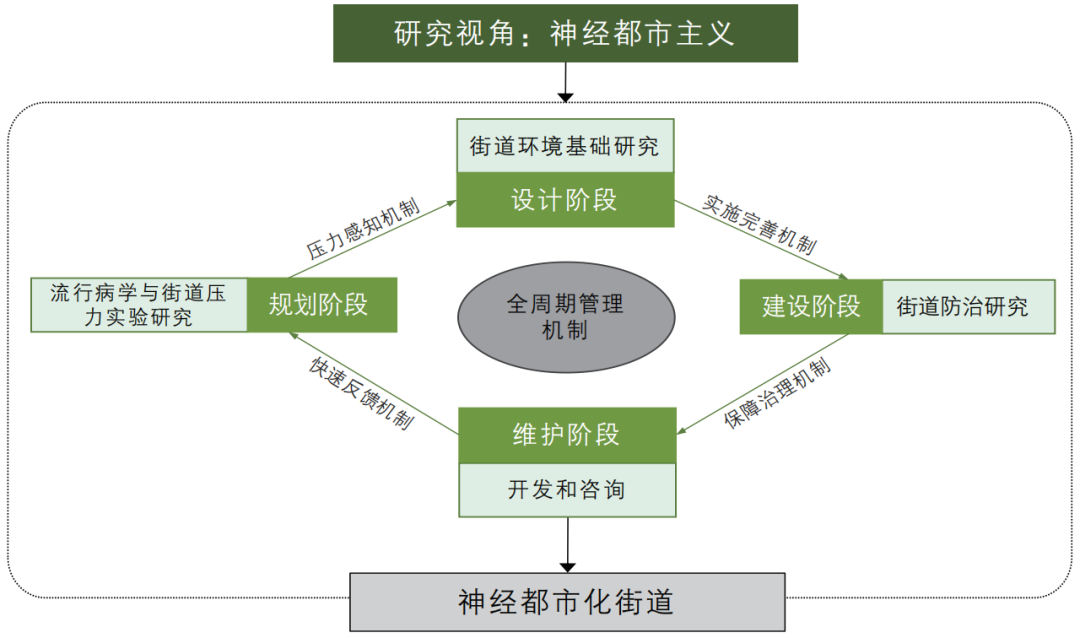

神经都市主义的相关理论研究与实践多在西方国家展开,我国与其他国家在意识形态、政体结构和规划管理等方面存在差异,亟须立足于中国语境,提出本土化的补充和创新。当前国内的街道更新实践中逐步探索出“全周期管理、标准化要求、多部门联席会议”等街道更新监管制度。2020年3月,习近平总书记在考察武汉疫情防控工作时强调要树立“全周期管理”意识,努力探索超大城市现代化治理新路子,将神经都市化街道的实施与全周期管理理念有机结合,将有效地保障神经都市主义理念落地,推进健康街道的建设。基于此,本文提出我国神经都市化街道运行机制的经验启示(图9)。神经都市化街道研究内容贯穿于街道全周期管理机制的每个环节,通过压力感知机制、实施完善机制、保障治理机制和快速反馈机制形成神经都市化街道建设新模式。

图9 神经都市化街道的运行机制

城市化增加了城市居民精神疾病的患病风险,健康城市建设也面临着在压力背景下如何更科学地编制规划的挑战。本文聚焦于街道对人群健康的影响,基于神经都市主义的范式创新,从理论体系、健康机制和技术方法等方面进行梳理,整合公共卫生、城市规划与设计和神经科学三个领域中关于街道与健康的现有知识,借鉴神经都市主义的国际实践经验,在理论与实践研究的基础上,探索性地提出了神经都市化街道的研究内容与框架,并结合我国的街道治理理念与规划实施程序,提出神经都市化街道运行机制,对我国健康街道研究提供经验和启示。

神经都市化街道面向人体内隐的心理结构和生理结构,通过加强神经科学、公共卫生和城市规划等领域之间的合作,能够丰富和补充健康街道的研究,为城市规划学科提供更加全面、科学的知识和工具来应对全球健康危机。针对中国不同地域地理变化而导致的街道压力源的差异,积极开展不同文化、社会经济群体的健康风险评估,深入解析环境对人群行为、情绪、认知和大脑功能的影响,以促进循证设计和规划决策,能更好地将学科发展与国家公共卫生服务结合起来。当前神经都市主义的研究还处于起步阶段,在理论建构上还缺少足够的具有深度的实证支撑,神经科学本身知识体系较为复杂,如何与健康街道实证研究更好地结合需要更多学者的进一步探索。UPI

作者:杨婷婷,西南科技大学土木工程与建筑学院,硕士研究生

彭慧蕴(通信作者),博士,西南科技大学土木工程与建筑学院,讲师,硕士生导师。penghuiyunxxcc@163.com

谭少华,博士,重庆大学建筑城规学院,教授,博士生导师

曾明颖,硕士,西南科技大学土木工程与建筑学院,教授,硕士生导师,副院长。aqi@szu.edu.cn

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 从城市压力到神经都市化——跨学科视野下健康街道研究述评与框架建构【2023.6期优先看】

规划问道

规划问道