【作者简介】

王颖,上海同济城市规划设计研究院有限公司副总工程师,空间规划研究院总工程师、高级工程师

裴新生,上海同济城市规划设计研究院有限公司副院长,空间规划研究院常务副院长、教授级高级工程师,通信作者

提要

生态控制区是国土空间规划中对生态保护红线外生态空间实现管控的载体。生态控制区应满足战略性、易管控性、协调性三方面要求。当前生态控制区的识别和划定通常基于“双评价”结果的直接应用或地类斑块的直接聚合。这两种方法识别的生态控制区在“斑块—分区”关系中存在不足,表现为功能关系过于“模糊”或边界关系过于“精确”,因此不利于配套管控措施和实施传导。基于此,从功能、规模、数量三方面认识并建立“斑块—分区”关系,强调斑块用途和分区功能的一致性,提出定量调节规模、数量对应关系的“累积面积—斑块数量”数学模型,进而构建以“选取基础斑块—定量识别—校核划定”为工作环节的生态控制区识别和划定的方法框架,并以大同、景洪为例,阐释在应用中的差异性,总结方法的特征和适宜性。

关键词

生态控制区;技术方法;斑块;定量分析;国土空间规划;生态空间

随着我国生态文明建设的推进,生态空间分级管控的模式逐步建立。一方面,生态保护红线作为生态空间的关键区域,优先成为我国实施生态保护的重要制度,以及国土空间规划的3条控制线之一。另一方面,对生态保护红线外生态空间实施保护和合理利用日渐达成共识。2010年,《上海市基本生态网络规划》在全域范围划定了基础生态空间(自然保护区为主)、郊野生态空间、中心城周边地区生态系统、集中城市化地区绿化空间等4个层级的生态空间,并成为“上海2035”总规“四类八区”生态空间管控模式的空间基础。2017年原国土资源部出台《自然生态空间用途管制办法》,明确要求对自然生态空间应按照生态保护红线和其他生态空间两级实行分级管制,生态保护红线实施“严禁不符合主体功能定位的各类开发活动”的刚性管控,其他生态空间的管控原则有别于生态保护红线,以限制开发建设为主,目的是避免被动的刚性保护变为地区发展的紧箍咒,发挥生态资源的价值,因此允许适度开展城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动。

国土空间规划体系改革面向空间治理,建立全域全要素的管控模式是重要的空间手段。规划分区是三类空间的基本管控单元,2019年《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》(以下简称《市级指南》)提出划定七类一级规划分区的要求,其中,生态控制区特指“生态保护红线外,需要予以保留原貌、强化生态保育和生态建设、限制开发建设的陆地和海洋自然区域”,是实施生态保护红线外生态空间管控的载体。但在以“三区三线”为核心的国土空间规划编制背景下,生态空间层面以生态保护红线划定工作为重点,生态控制区的划定缺乏统一、规范的要求和方法指引。基于此,为填补生态控制区识别和划定方法与技术的不足,在分析国土空间规划编制中生态控制区划定困境的基础上,从认识并建立“斑块—分区”关系出发,探讨生态控制区识别和划定的技术方法,并以大同、景洪为例阐释应用要点,以期为不同空间尺度生态控制区的识别和划定提供方法支撑。

1 当前国土空间规划编制中生态控制区划定的困境

1.1 工作重要性认知层面:缺乏深入的了解和重视

当前,省、市、县各级国土空间规划编制已基本完成,由于省级规划以生态安全格局构建为主,不需划定生态控制区,因此,随机选取20个市县级国土空间总体规划公示稿分析生态空间规划内容及生态控制区划定情况。经分析发现两种情况:①市县域生态空间格局构建、生态保护红线、自然保护地是所有样本的必备内容,但生态保护红线普遍为孤岛形态;②仅有不足20%样本公示了包含生态控制区要素的图件。可见,尽管理论和制度层面对生态控制区的重要性已经达成共识,但以“三区三线”为核心的国土空间规划编制工作中,对生态控制区的重视远低于生态保护红线。

1.2 标准规范层面:缺乏统一、规范的工作指引

生态保护红线划定工作始自2011年,并于2017年在全国范围推进,涉及自然地理信息、自然资源调查、经济社会管理等多方面的海量基础数据,是一项涉及多部门、不同行政层级协调的专项工作,已经基本形成一套科学合理、标准规范的划定方法和工作流程,并出台了一系列从划定到管理的技术指南、管理办法等法规政策,且在国土空间规划编制过程中,各省市规划主管部门经常性组织技术培训指导划定工作;而生态控制区的识别和划定则从属于规划编制内部的一项工作,基础数据的来源相对受限,《市级指南》仅提出了分区的概念内涵,但对技术方法、工作流程、管理要求尚无统一规定和指引。分析上文提及包含生态控制区要素的图件发现,分区的形态特征存在较大差异,有的形态破碎,各类分区交错混杂,难以落实管控;有的形态相对完整,与生态保护红线、农业空间有较好的衔接关系。成果差异影响管控难易程度,同时反映了技术逻辑的不同,因此,从必要明确生态控制区的划定要求,统一划定指引。

1.3 技术方法层面:缺乏适宜技术支撑

当前涉及生态空间区划的技术方法通常有3类:①生态系统服务指标评价法。通过生态系统服务功能重要性和生态敏感性等多维度评价,形成覆盖全域的评价分区,常用于国家和省级主体功能区划、“三线一单”的生态环境分区以及生态保护红线划定。②结构优化法。以景观生态学的“源地—廊道”理论为基础,识别生态源地和生态廊道以构建生态安全格局并划定各级生态分区,常用于多尺度生态网络构建。③形态分析法。以特定区域内的要素为研究对象,以MSPA形态学空间格局分析法(Morphological Spatial Pattern Analysis) 从中提取出核心区作为生态空间。

然而,这些方法对生态控制区的识别和划定适宜性不强:一是要求的数据类型多,如生态系统服务指标评价法;二是如主体功能和生态环境分区等基于行政单元的分区,在市县级国土空间规划层面无法满足七大类规划分区的管控要求;三是各类方法以生态保护为中心,把耕地视作广义生态空间,缺乏对地类斑块和分区功能一致性关系的考虑,而国土空间规划强调统一以国土空间调查数据为底数,分区的划定不能忽视底数情况。因此,从数据基础和管控要求出发,有必要从认识并建立斑块和分区关系的角度探索适宜的技术方法。

2 认识并建立“ 斑块— 分区”关系

2.1 划定要求与“斑块—分区”关系的重要性

国土空间规划对规划分区的要求有3个维度:一是战略性,充分发挥规划分区“为本行政区域国土空间保护开发做出综合部署和总体安排” 的作用,体现规划意图并配套管控政策;二是易管控性,即具有明确边界适宜管控,有利于总体规划向详细规划传导,尤其对农业空间、生态空间等具有不规则的自然属性的区域,空间管控基本单元须保障空间的整体性和功能完整性;三是协调性,指农业、生态、城镇等3类空间的相互协调关系,比如“三线”划定的不交叉不重叠原则。对生态控制区而言,战略性表现为生态控制区应有一定规模,促进相关的各类自然资源斑块从“拼盘”到“系统”保护,以实现生态空间结构性、规模性效益;易管控性体现为生态控制区形态应完整、边界应明确;协调性指保持斑块用途与分区主导功能的一致性,因为生态控制区以保护、修复、合理利用为主,与城镇发展区不要求保持现状地类斑块与规划功能的一致性不同,其自然属性要求其构成斑块须以林草湿水等生态用地为主,原则不应包括集中连片的优质耕地。因此,认识并建立“斑块—分区”关系是生态控制区识别和划定的基础要求,且由于斑块和分区在尺度、数量、用途、功能等方面存在诸多差异,如何建立“斑块—分区”关系成为分区划定的技术难点。

2.2 当前划定方法中“斑块—分区”关系的不足

当前国土空间规划编制中常用的生态控制区识别和划定方法有两种:①“双评价”结果直接应用。“双评价”是国土空间规划的一项基础分析,通常把评价出的生态保护极重要区纳入生态保护红线管控,未纳入生态保护红线的极重要区和部分重要区则纳入生态控制区。②地类斑块直接聚合。以国土调查成果及其他刚性控制线为基础,在明确“三线”(永久基本农田、生态保护红线与城镇开发边界) 空间分布的基础上,以“三线”外林地、草地及湿地等生态用地斑块聚合形成生态控制区。

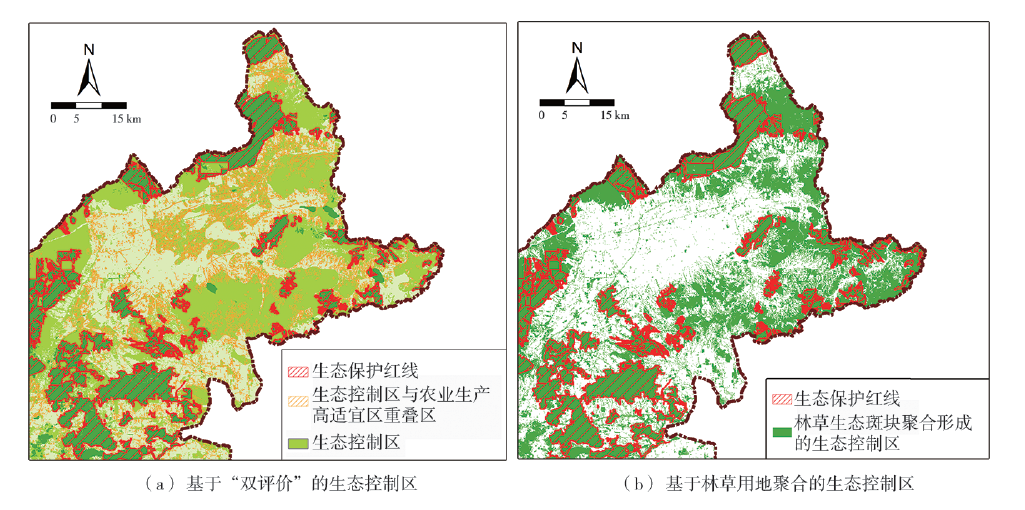

两种方法形成的生态控制区均有不足。以大同为例(图1),方法一战略性强但协调性弱,表现为斑块和分区的功能关系过于“模糊”,生态控制区包含耕地过多,容易造成生态空间和农业空间的管控矛盾。原因在于当前“双评价”实践的适宜性评价存在较多矛盾,比如评价分区的多宜性问题,生态保护重要区往往也是农业生产高适宜区;方法二协调性强,但战略性和易管控性均较弱,表现为斑块和分区的边界对应关系过于“精确”,导致识别出的生态控制区形态破碎、与耕地混杂度高,过于细碎的斑块既影响生态空间功能、质量和承载力,也容易导致生态控制区陷入“刚性管控”的困境,除非采用类似于耕地和永久基本农田的图斑管控模式,否则管控难度大且难以承担总体规划到详细规划的传导要求。

图1 既有划定方法识别的生态控制区(大同市域局部地区)

2.3 认识并建立“斑块—分区”关系

综上所述,从战略性、易管控性、协调性等3个维度的要求出发,围绕功能、规模、数量等3 方面,建立“斑块—分区”关系:一是用途与功能的一致性,即明确构成分区的斑块用途宜以林地草地湿地等生态斑块为主,在当前国土空间规划的耕地强约束下,尤其要关注协调与耕地保护的关系;二是规模对应关系,即规模尽量大,宜把规划范围内一定规模占比的生态斑块划入分区,以保障重要生态系统得到整体性保护;三是数量对应关系,即分区的数量尽量少、单个分区的面积不宜过小且形态应完整。

3 生态控制区识别和划定的技术与方法框架

3.1 建立数学模型定量调节“斑块—分区”关系

在“斑块—分区”三类对应关系中,功能的一致性结合地方生态本底情况来识别,但规模尽量大和数量尽量小是一对相逆关系,难以主观判断,因此提出“累积面积—斑块数量”数学模型,定量调节规模和数量关系。

模型借鉴了颜文涛等在省级次区域地区生态空间格局构建中提出的累积曲线法,该方法以川西北为例,将ESS(生态系统服务功能) 测度值按降序排列,计算ESS供应值的累积百分比,包括其对应的栅格面积的累积百分比。以栅格面积的累积百分比为横轴,以栅格ESS值的累积百分比为纵轴,绘制出ESS累积曲线。通过捕捉累积曲线的斜率和重要拐点位置对生态空间进行分级。

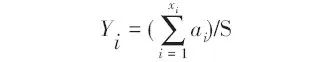

“累积面积—斑块数量”数学模型以选定的生态斑块为基础数据,通过将生态斑块栅格化,并按照面积按降序排列,以累积生态斑块数量为横轴,以生态斑块栅格累积面积百分比为纵轴构建公式,并绘制出“累积面积—斑块数量”曲线(图2),通过识别曲线的重要拐点R(xi,yi ) 来确定规模和数量两个参数,纵坐标yi对应的累积面积百分比表示应划入生态空间的生态斑块栅格面积,一般应在70%以上;横坐标xi对应构成这部分面积的斑块数量,斑块数量对应的ai即为最小斑块面积阈值,表示小于该阈值的斑块不划入生态空间管控。“累积面积—斑块数量”公式如下:

式中:Yi:为拟划入生态空间的生态斑块面积占该类生态斑块栅格总面积的比例;S为生态斑块栅格总面积;xi为构成Yi的生态斑块数量;ai为构成Yi的生态斑块的单个斑块的最小面积阈值。

图2 “累积面积—斑块数量”曲线示意图

3.2 搭建统一的方法框架

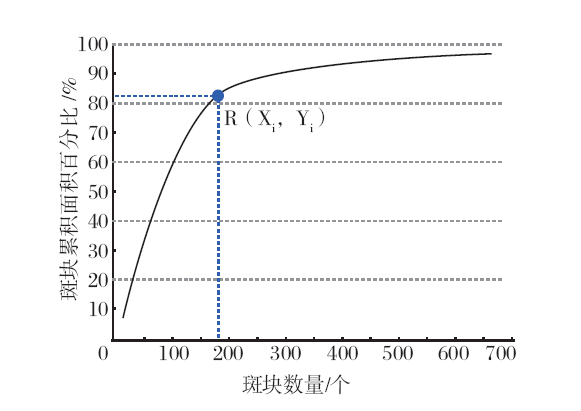

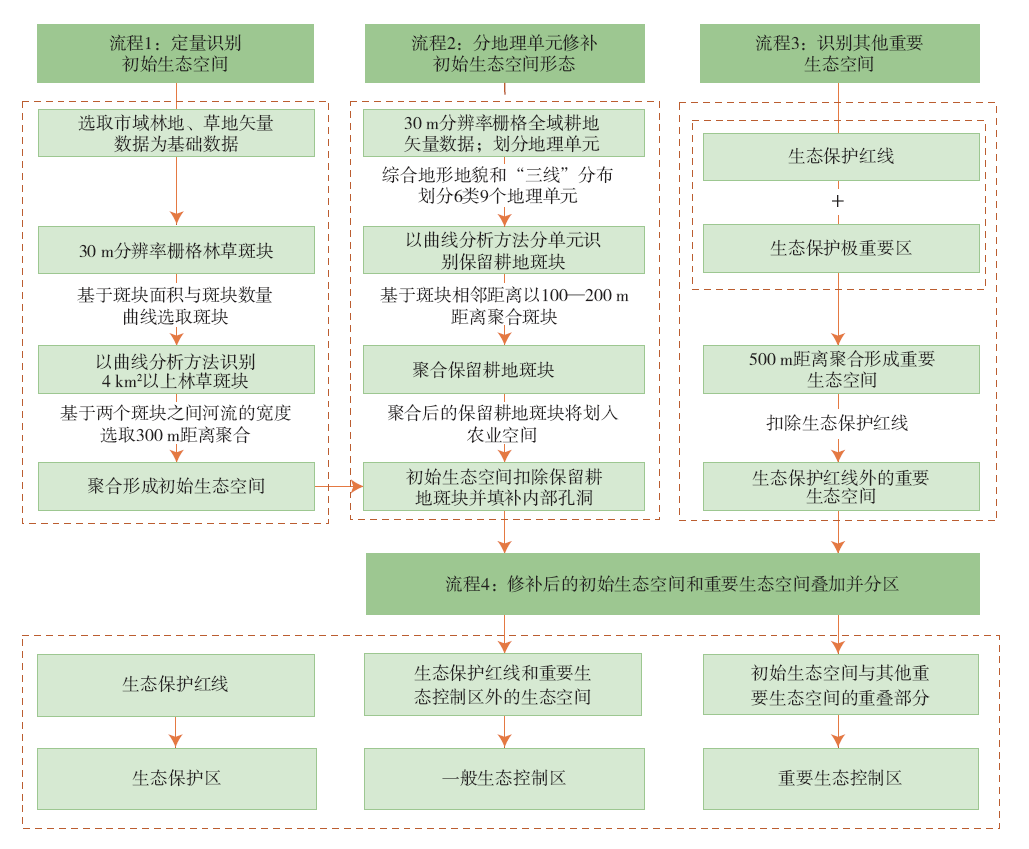

从战略性、易管控性、协调性等3个维度的要求出发,围绕“斑块—分区”功能、规模、数量等3 方面关系,以“累积面积—斑块数量”数学模型为技术核心,搭建统一的方法框架。见图3。

图3 生态控制区识别和划定的方法框架

框架包含3个基本的工作环节:①选取基础斑块环节。强调斑块用途与分区功能的一致性,通常以林草湿等生态用地为主,可基于地方生态系统特征和土地利用情况选取其他要素,如下文景洪案例选取了部分园地。②定量识别环节。以选取出来的基础斑块为分析数据,绘制“累积面积—斑块数量”曲线,平衡斑块和分区的规模与数量关系,从中识别划入生态控制区的斑块。③校核划定环节。对识别出来的斑块进行校核与修正工作,通常应包括校核与耕地保护、生态保护红线的关系,修正形态,校核区域性生态安全格局与生态控制区的关系,以保障生态战略得到落实。

4 案例与应用

4.1 基于地区差异性的应用原则

我国幅员辽阔,各地自然地理特征、生态保护战略要求、主体功能定位、国土空间利用情况差异较大,因此,具体规划实践在应用以上方法框架时,应基于地方实际,在工作流程构建、“斑块—分区”关系两方面考虑地区差异性。

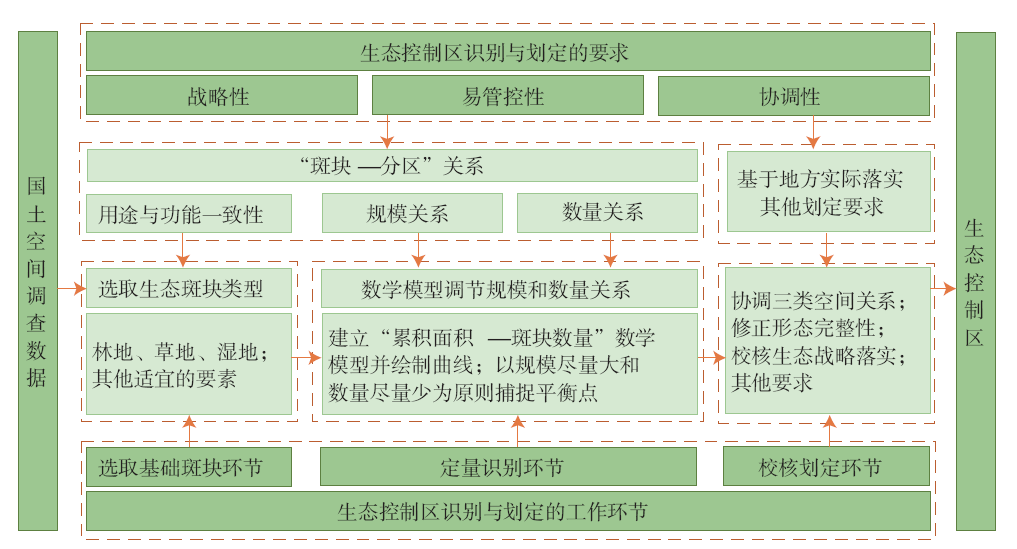

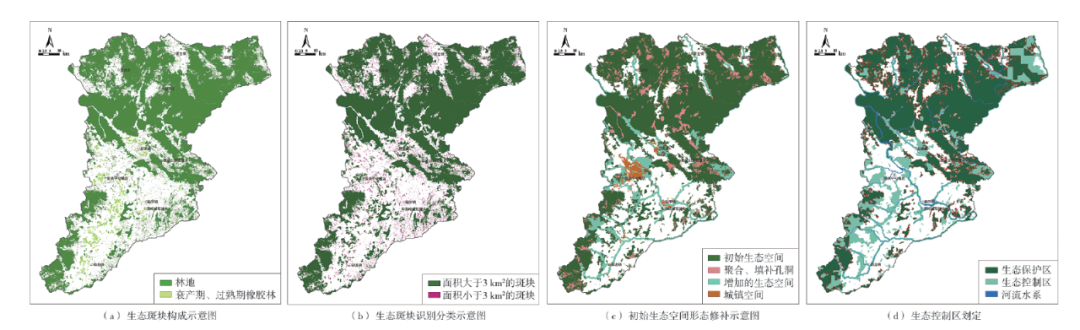

工作流程的差异性应立足地方生态本底特征、空间矛盾的应对,以及生态战略的落实3个方面,以大同和景洪为例,大同从市域地形的复杂和多元化、林草斑块和生态保护红线碎片化的特征出发,工作流程构建中加强了协调耕地保护、空间形态修补、生态保护红线关系校核等环节(图4)。景洪从亚洲象栖息地的完整和迁徙廊道的连续出发,在校核环节重点关注自然保护地的完整性、橡胶林的生态修复。

图4 大同市域生态控制区识别和划定工作流程图

“斑块—分区”对应关系的差异性一般影响两方面。一是影响基础斑块的类型,如:大同提高林草覆盖度是重要的生态策略,因此斑块类型以林地和草地为主;景洪市从生物多样性出发,斑块类型在林地草地之外,还考虑了衰产期和过熟期橡胶林为主的园地。二是影响阈值,理论层面一般结合“累积面积—斑块数量”曲线拐点选取,但是由于斑块的形态、数量、分布的差异,阈值确定过程需要结合地方实际辅以价值判断。

4.2 大同生态控制区识别和划定的工作流程与要点

4.2.1 大同概况

大同地处黄土高原与内蒙古高原、华北平原的过渡地带。市域地形复杂,山地丘陵和盆地交错分布[图5(b)],气候干旱且水资源短缺。大同国土空间面积约1.4 万km²,其中,林地和草地近60%,耕地约20%,建设用地不足8%。特定的地理区位下大同涉及国家和区域多项生态保护的战略要求,在《全国生态功能区划》中,大同处于太行山区水源涵养区;左云县和灵丘县为重点生态功能区,左云是国家“三北”防护林重要组成部分,京津风沙源治理重点区域;灵丘位于太行山生物多样性优先区域。然而,根据“双评价“发现,现状存在建设用地与生态保护红线、永久基本农田等控制线冲突,耕地整体质量较低且开发量已超过水资源承载能力上限等问题,森林和草地等生态系统的退化,防风固沙和水源涵养能力提升难度大,水土流失的风险增加。生态保护红线约占国土空间的20%,碎片化孤岛化的景观特征明显,大部分林草空间位于生态保护红线外。这种情况下,划定生态控制区有利于促进大同生态系统保护的完整性,是提升防风固沙功能、降低水土流失风险的空间基础。

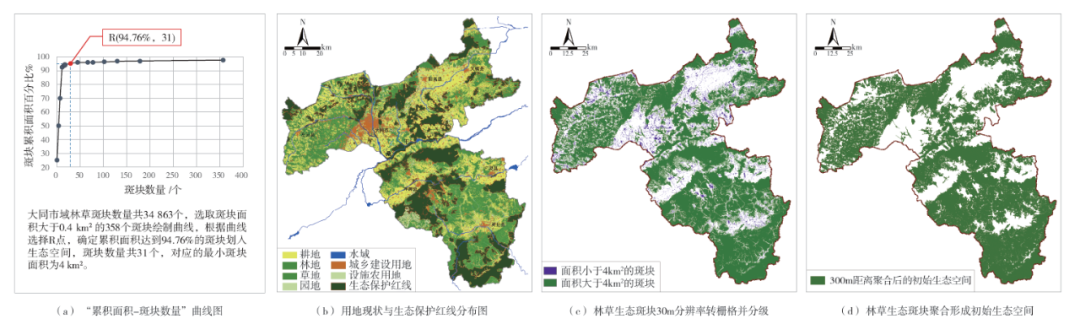

图5 大同识别初始生态空间的工作流程图

4.2.2 工作流程与要点

大同的工作流程搭建关注3个方面:市县国土空间利用的差异性、林地草地斑块破碎且与耕地混杂的形态特征、生态战略的落实。基于此,建立“定量识别初始生态空间—修补形态—叠加其他重要生态空间—分区划定生态控制区”等4个环节的工作流程。见图4。

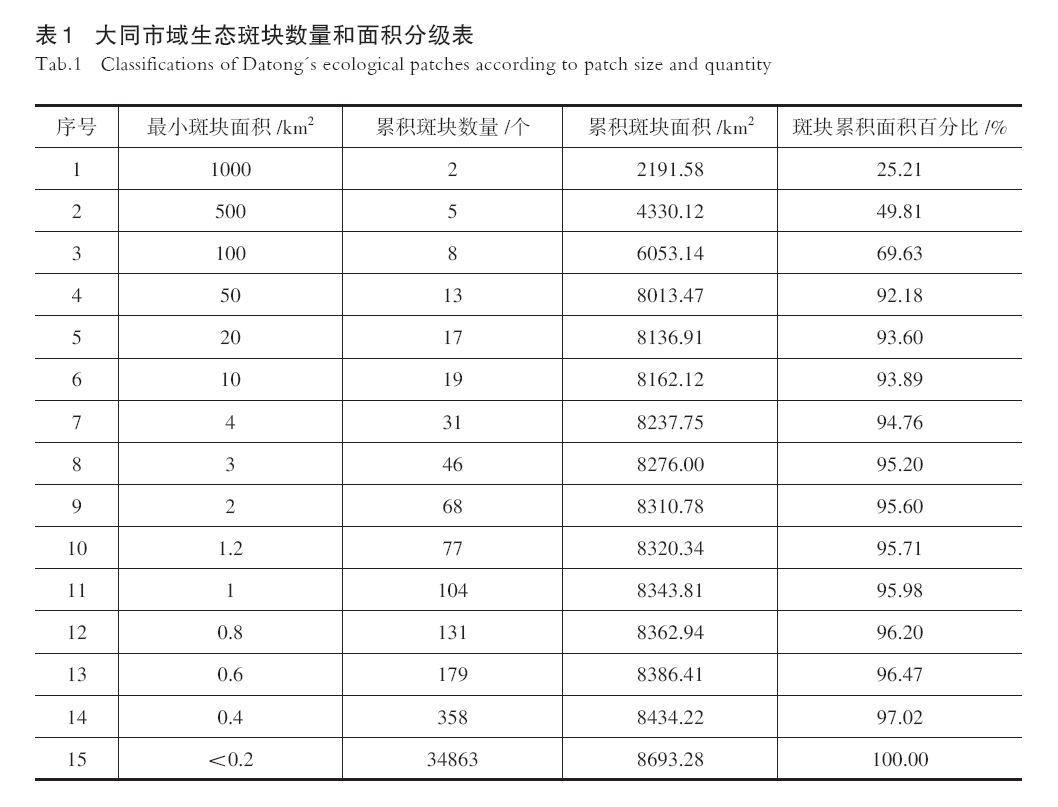

流程1重点识别初始生态空间。首先选取大同市域国土调查成果中的林地、草地矢量数据为基础数据。其次,将矢量数据按一定的参数转换为栅格。为了使斑块数量尽可能少,且斑块形态较为规整,选取30 m分辨率栅格数据作为基础数据。再次,绘制“累积面积—斑块数量”曲线和表格,发现斑块面积两级分化特征明显,99%的斑块面积小于0.2km²。根据斜率变化特征发现,当斑块面积小于4 km²之后,百分比变化趋于平缓,斑块数量虽多但累积面积不足6%,最终选取最小面积为4 km²以上的斑块共31块,累积面积百分比达到94.76%。最后,叠合原矢量数据和选取栅格斑块,发现斑块数据之间多为河流、道路、耕地等数据,较为靠近的图斑多隔着200m、300 m的河流,故而选取300 m距离聚合后形成初始生态空间。见图5、表1。

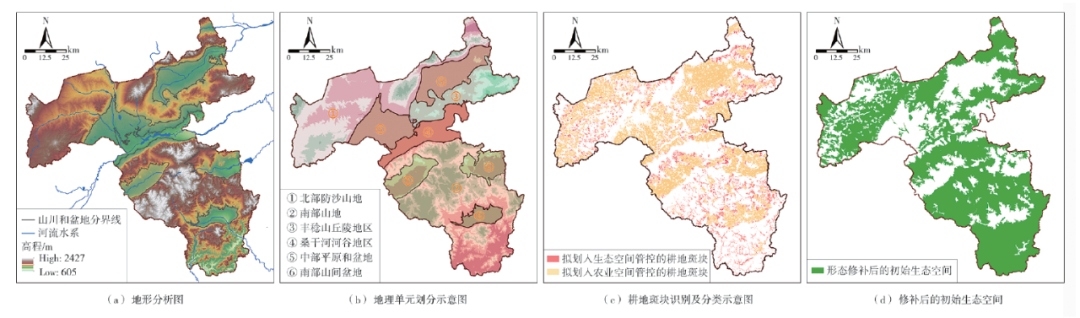

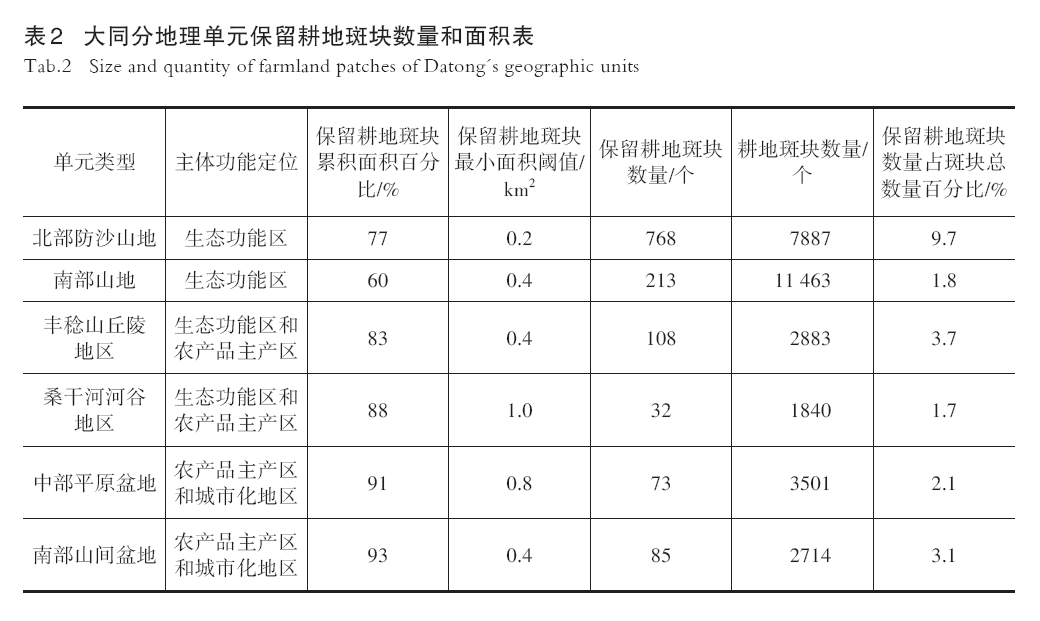

流程2划分地理单元并修补初始生态空间。大同林草用地和耕地混杂度高,表现为初始生态空间内部多耕地孔洞,有必要从分区形态完整的角度进行孔洞修补,修补的过程也是定量识别出拟划入农业空间管控的耕地斑块的过程。具体工作流程包括3个环节:①根据地形、耕地分布和等级情况,结合山地和盆地、平原分界处的等高线,把全域划分6类共9个地理单元。②将耕地矢量数据栅格化,分单元绘制“累积面积—斑块数量”曲线和表格,根据曲线斜率特征把耕地斑块按照阈值划分为两大类,斑块面积大于阈值的为保留耕地拟划入农业空间管控,斑块面积小于阈值且位于初始生态空间内的拟划入生态空间管控。③聚合保留耕地斑块,形成初始生态空间内部的保留农业空间,最后修补初始生态空间内剩余孔洞的耕地斑块,形成较为完整的形态。总的来说,识别耕地斑块存在3种情况:北部防沙山地和南部山地生态是防风固沙和水土保持重要地区,以生态保护为主,因此保留耕地最低控制在70%;丰稔山丘陵地区和桑干河河谷地区兼顾生态保护红线和优质耕地保护,控制在80%;平原盆地和山间盆地以耕地保护为主,可提高到90%。见图6、表2。

图6 大同初始生态空间修补流程图

流程3识别其他重要生态空间。该流程的目的是通过校核基础生态空间与生态保护红线和生态保护极重要区为主的重要生态空间的关系,识别初始生态空间之外需划入生态控制区的要素。选取生态保护红线和生态保护红线并栅格,分析生态保护红线斑块发现,相对密集的斑块之间距离为400—500 m,因此按照500 m距离聚合。聚合后的空间扣除生态保护红线即为其他重要生态空间,主要位于生态保护红线周边。见图7。

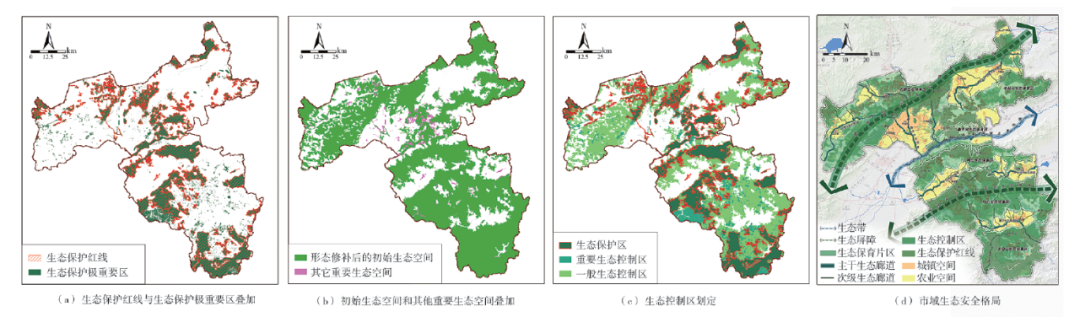

图7 大同生态空间分区工作流程及生态安全格局图

流程4为生态空间叠加并划定生态控制区边界。叠加修补后的初始生态空间和其他重要生态空间,形成生态空间总范围并进行分区。按照《市级指南》对分区的定义,生态保护红线对应生态保护区,全域占比约20%。流程3识别的其他重要生态空间和初始生态空间重叠部分对应重要生态控制区,全域占比约12%,主要由划入生态保护红线的生态保护极重要区构成;其余部分则是一般生态控制区,全域占比约30%。见图7。

4.2.3 校核划定成果

大同生态控制区的划定建立了较为理想的“斑块—分区”关系。功能关系方面体现了斑块用途和分区功能的一致性,生态控制区包含了市域90%以上的林草地、不足6%的耕地;规模和数量关系方面基本实现了规模尽量大和数量尽量少的目标,3.4万个林草斑块中,识别出31个面积大于4 km²的斑块划入生态控制区和生态保护红线。

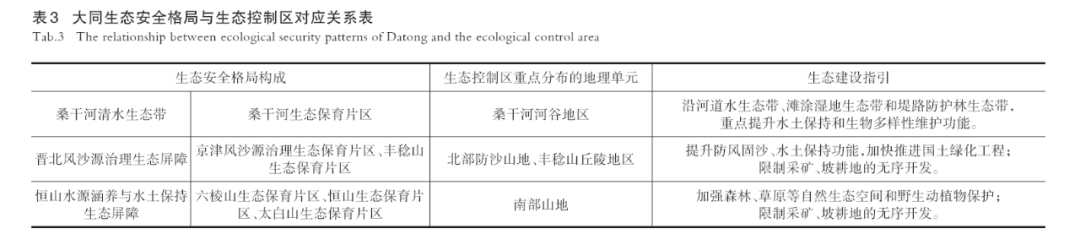

划定成果的战略性、易管控性、协调性体现在3个方面。一是有助于大同生态功能的保护和提升,表现为生态控制区主要分布在北部防风固沙和南部山地丘陵地带等生态保护红线较少,但是需要提升生态功能的地区;二是有助于优化大同国土空间格局,市域“一带两屏”生态安全格局中的生态屏障、生态廊道得以转化为生态保护红线、生态控制区为主的生态保育片区,平原盆地则是主要的农业空间和城镇空间;三是生态控制区重点分布的4个地理单元和生态保育片区存在明确的空间对应关系[图7(d)],有助于生态建设指引在详细规划、专项规划层面的传导落实。见表3。

4.3 景洪生态控制区识别和划定的要点

4.3.1 景洪概况

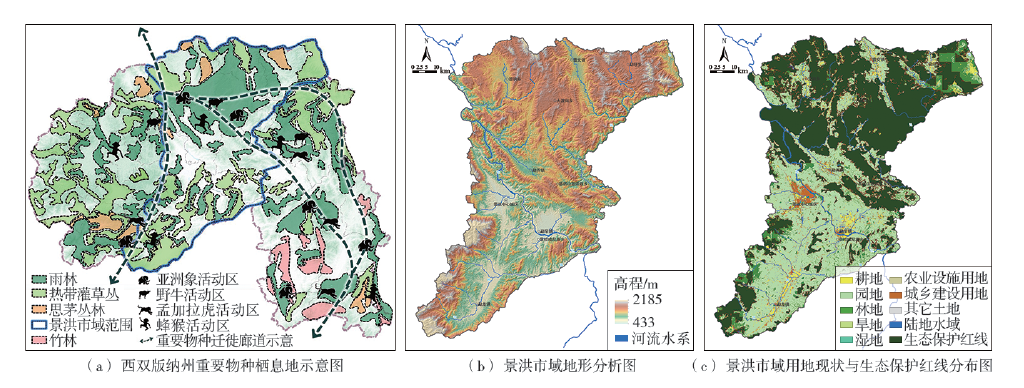

景洪市(县级市) 是国家重点生态功能区,所处的西双版纳州是我国生物多样性最为丰富、热带雨林生态系统保存较为完善的区域,是我国乃至全球重要的生物资源和物种基因库,我国90%的野生亚洲象种群集中在此[图8(a)]。景洪国土空间面积约6866 km2,90%为山地[图8(b)],衔接国土调查数据,市域林地占比52.9%、橡胶林为主的园地占比29.5%。景洪景观格局南北差异明显,北部以热带雨林为主,分布亚洲象等重要物种栖息地,但存在以自然保护地为主的亚洲象等重要物种栖息地“ 孤岛化”“ 碎片化” 问题[图8(c)];南部热带雨林和热带灌草交错,近年来,面临因橡胶林大规模种植导致热带雨林等天然林占比减少,生物多样性等生态功能退化的风险。

图8 景洪生态本底分析图

4.3.2 划定要点

景洪生态控制区划定有两大任务:一是促进北部自然保护地为主的亚洲象栖息地的完整性,连通亚洲象迁徙廊道的断裂地区,支撑西双版纳亚洲象国家公园构建;二是提升雨林生态系统的生物多样性。

景洪生态控制区识别和划定从任务要求出发,各工作环节技术要点如下:在选取基础斑块环节,为控制控制园地无序扩张,利用衰产期和过熟期橡胶林推进生物多样性建设,景洪基础斑块选取林地,以及衰产期、过熟期橡胶林的矢量数据为基础数据。在定量识别环节,从“斑块—分区”的规模、数量关系出发,绘制“累积面积—斑块数量”曲线,从1.6万个斑块中,识别出115个斑块,形成初始生态空间,这些斑块单个面积在3 km2 以上, 占生态斑块总面积的89%。在校核划定环节,结合景洪北生态保护、南城镇建设和农业生产的基本格局优化空间格局:北部优先考虑亚洲象自然保护地的形态完整性,在尝试多组聚合距离的组合试验之后,以200 m距离聚合的方式来填补面积10 km2以下的孔洞;南部从中心城区蓝绿网络、河流生态廊道构建、橡胶林生态修复的需求出发,把部分园地补充划入生态空间。综上所述,通过生态控制区识别和划定,景洪国土空间的60%划入生态空间,其中,生态保护区约45%,生态控制区约15%,构建起分级分区的生态空间格局。见图9。

图9 景洪生态控制区识别与划定流程图

5 结语与建议

本方法具有以下特征和适宜性:①简便易行,以国土空间规划编制必备的国土调查数据为基础,对数据基础及技术要求相较于生态保护红线划定方法显著降低;②方法框架的统一性,提出了“选取基础斑块—定量识别—校核划定”的方法框架,但在具体应用中可考虑地区差异性予以调节;③多尺度的适宜性,本方法常用于市县空间尺度,也可用于镇级空间尺度,如依托计算机运行能力的提升,可应用到省级空间尺度一般生态空间的识别中;④特定地区的不适宜性,方法的技术核心是“斑块—分区”的规模、数量关系,有利于从交错混杂的林草用地和耕地中定量甄别须划入生态空间的林草斑块,因此最为适宜山地丘陵地区、山地丘陵和平原混合地区等区域,不适宜以耕地为主,林草用地占比较低的平原地区。

国土空间规划体系改革面向空间治理,要求传统的单一要素、分部门的土地用途管制向全域统筹的国土空间用途管制转型,基于“斑块—分区”关系的角度识别和划定生态控制区仅是技术手段,从充分发挥资源价值,促进总体规划传导实施的角度,建议加强两方面的认知与研究。一方面,认识生态控制区的价值并重视识别和划定工作,当前省市级国土空间规划基本编制完成,回顾国土空间规划编制以“三线”为核心,生态空间以生态保护红线为主导的困境,唯有加强对生态控制区的资源价值的认知,如作为城市品质提升的潜力空间和关键要素,才能推动对识别和划定工作的重视。另一方面,认识生态控制区由于价值多元的特点导致的规划管控方面的复杂性和特殊性,创新详细规划编制模式,如当前已有不少专家学者提出“单元规划+实施方案”、“单元+分区”划分生态复合型单元等模式。

(在省市县国土空间规划基本编制完成之际,本文依托上海同济城市规划设计研究院有限公司《大同市国土空间总体规划(2021—2035年)》、《景洪市国土空间总体规划(2021—2035年)》的规划编制工作形成,感谢彭灼、钱慧、姚凯、陈进的支持,宗立、郭雪莹、石亮对本文亦有贡献。)

本文引用格式:王颖, 裴新生. “斑块—分区”关系视角下生态控制区识别和划定的技术方法[J]. 城市规划学刊,2023(4): 87-94. (WANG Ying, PEI Xinsheng. Methods and Techniques for Identifying and Delimitating Ecological Control Areas from the Perspective of “Patch–Zoning” Relationships[J]. Urban Planning Forum,2023(4): 87-94.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2022年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】“斑块—分区”关系视角下生态控制区识别和划定的技术方法 | 2023年第4期

规划问道

规划问道