研究背景

01

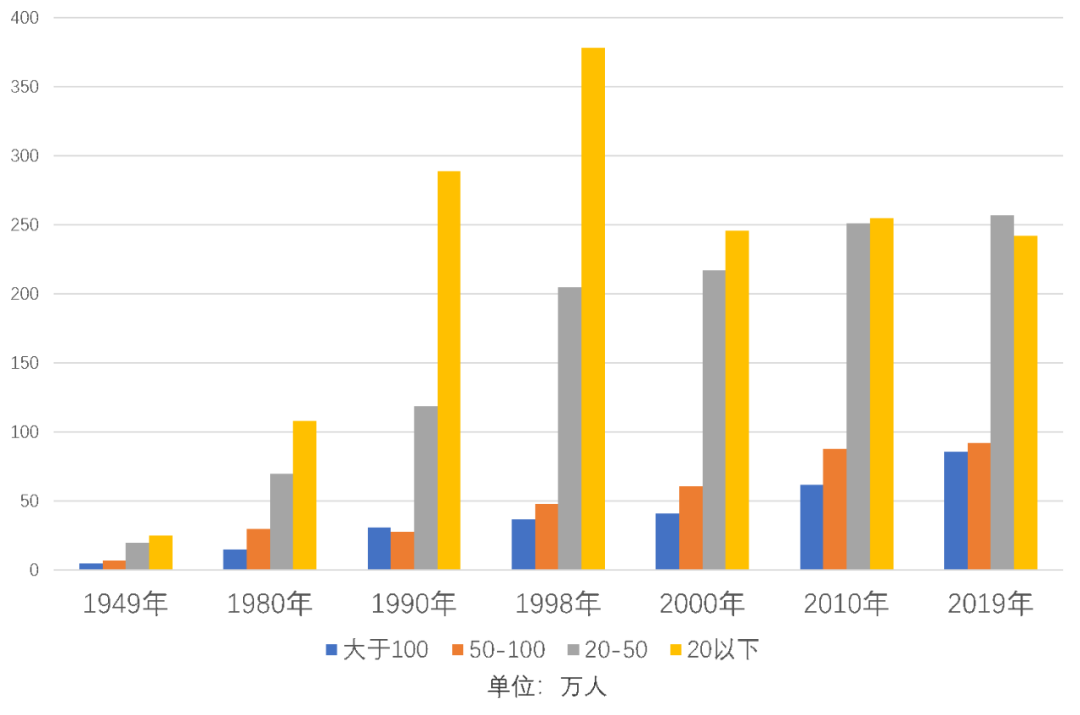

各规模等级城市历年数量

基于上述背景,课题组提出构建一套适应新发展要求、符合中心城市需求的人口专题分析框架,并通过对框架的细化和具体分析流程的研究,结合研究团队在全国多个大城市的人口专题实践经验,制定中心城市人口专题研究技术指引。

分析框架的构建

02

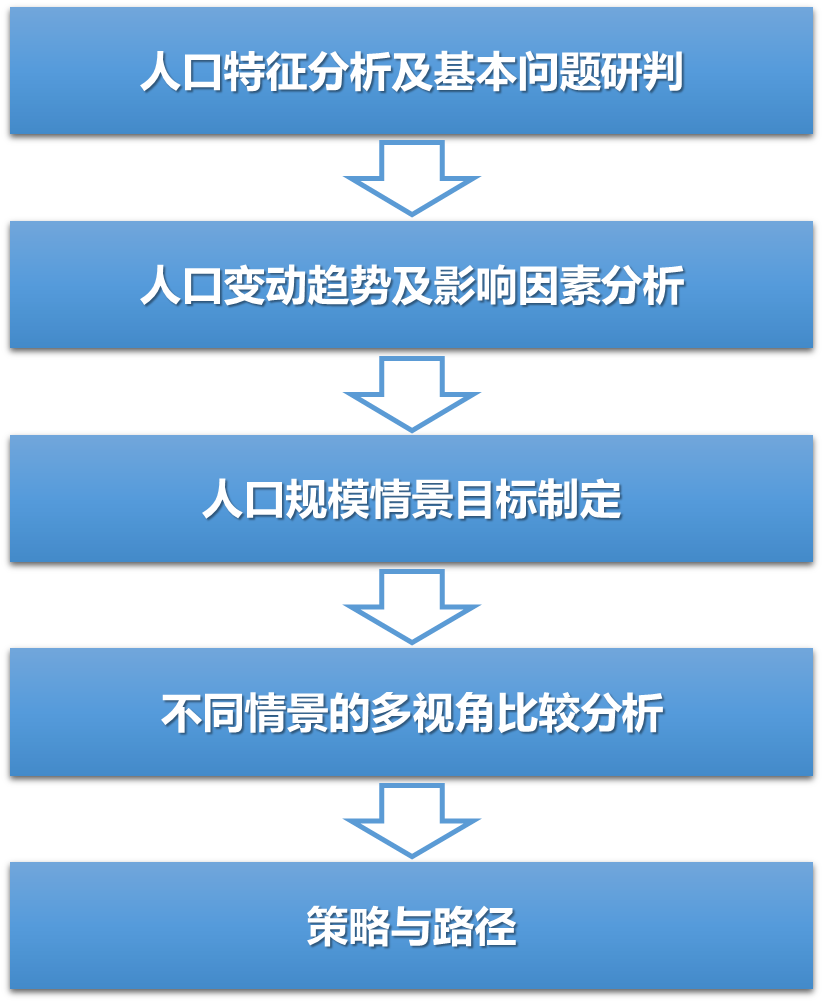

研究认为,在规划中开展人口分析工作,应转变工作重心,从过去侧重“技术预测”向重点关注“制定城市发展目标和研判城市问题”转型,建构城市发展战略视角下的城市人口分析框架。

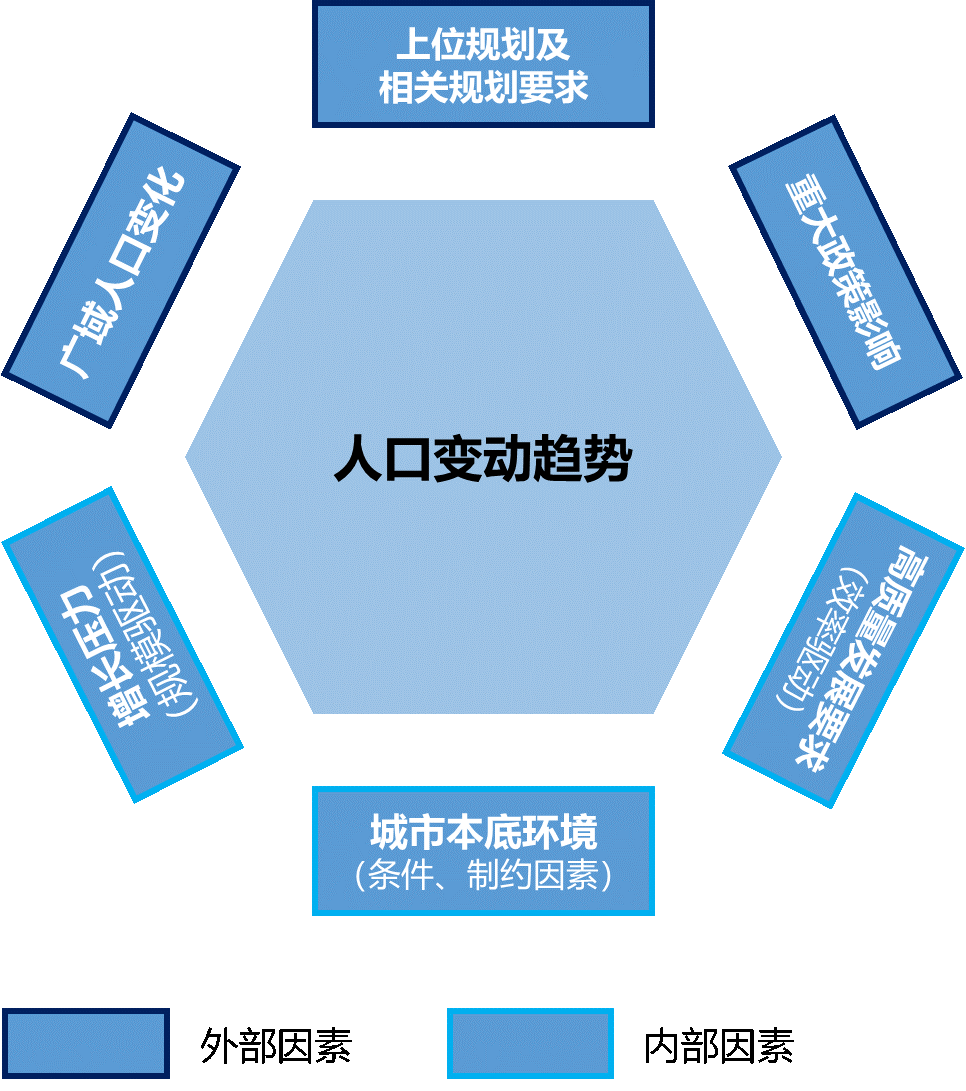

具体来说,该分析框架首先要建立在对人口变动趋势的准确把握基础之上,对出生率、死亡率、迁移情况等人口学要素进行充分研究。在此基础上,结合城市发展现状和面临的环境,全面考量各种内部和外部因素带来的影响,运用多情景分析方法,寻求在复杂条件制约下实现城市可持续发展的最佳人口规模目标。最后,准确判断城市人口发展中存在的问题,特别是人口在城市空间分布上的问题,并提出解决这些问题的对策方案。

通过构建这样一套人口分析框架,使得人口问题分析服务于制定城市发展战略,变被动预测为主动引导,有利于促进城市的健康和可持续发展。

城市人口分析的逻辑框架

技术流程

03

发展战略视角下的城市人口分析流程

通过步步为营的流程化分析,既深入研判人口发展的内在规律,又兼顾城市发展在资源环境、社会经济等方面的综合需求,在全面权衡的基础上,确定既科学合理、又符合城市可持续发展的人口规模目标,并给出空间层面的问题判断及对策建议,为规划决策提供坚实的支持。

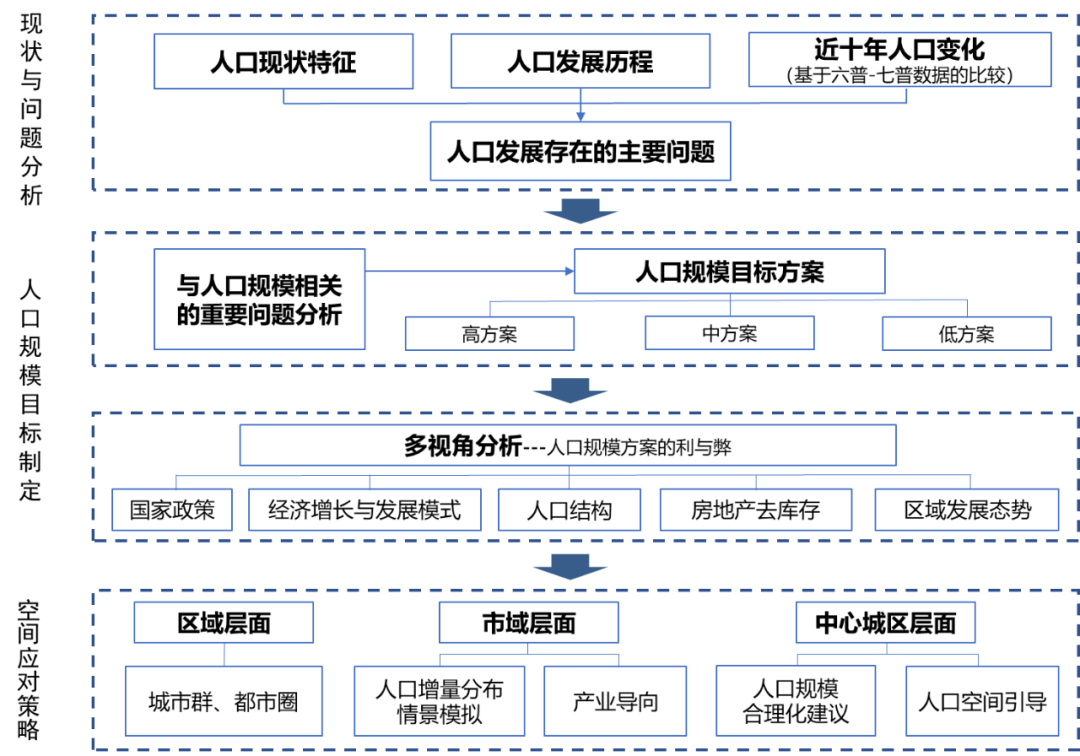

发展战略视角下城市人口分析流程的西安案例:

西安市人口规模与分布的分析流程

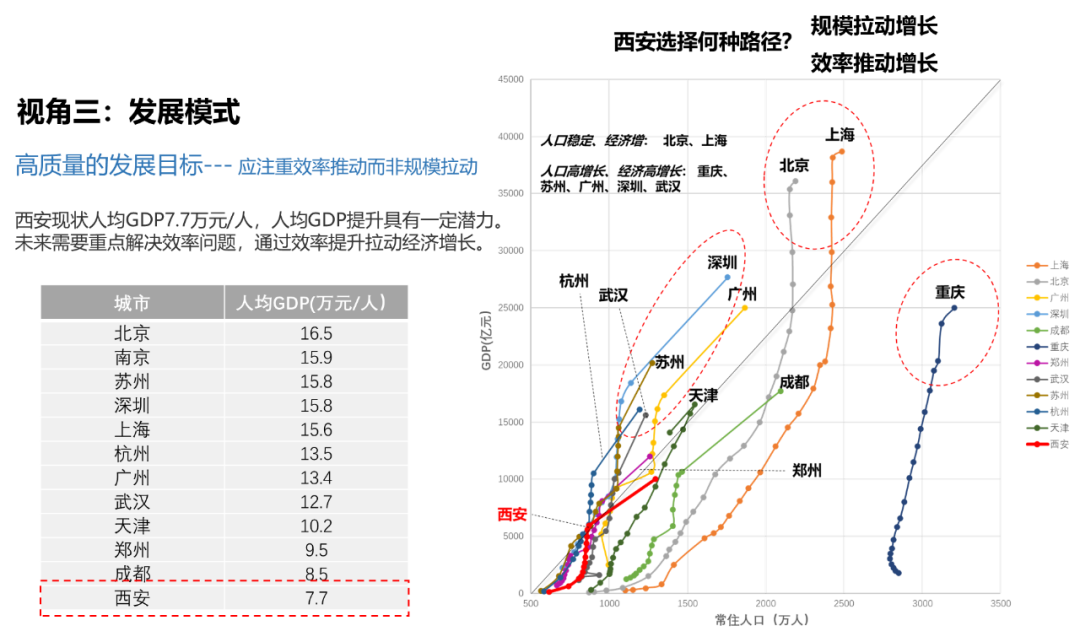

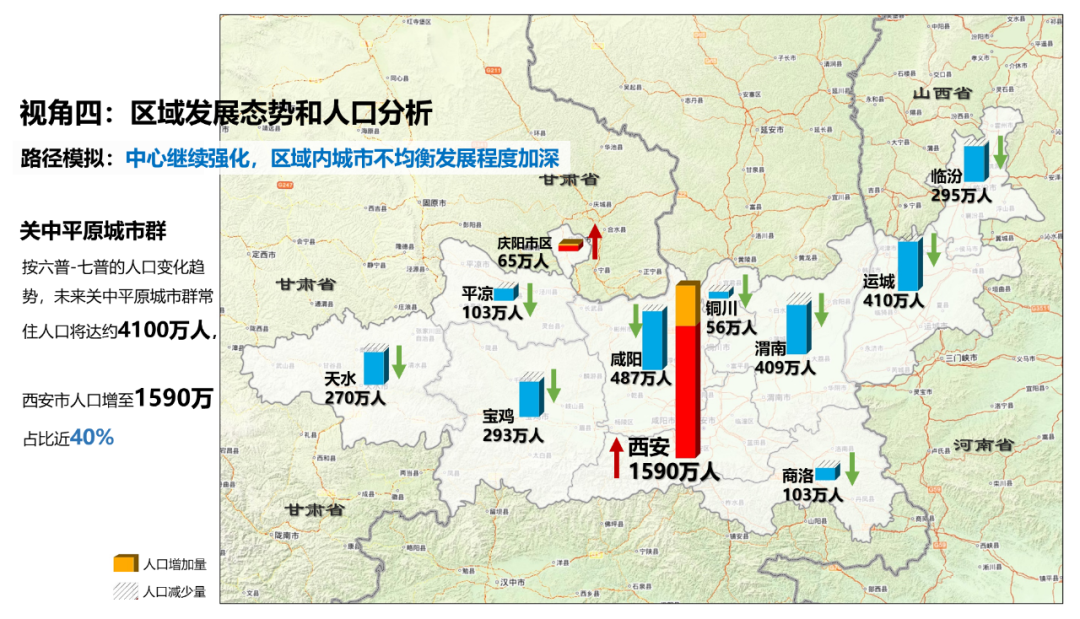

西安人口规模不同情景的多视角分析

技术要点

04

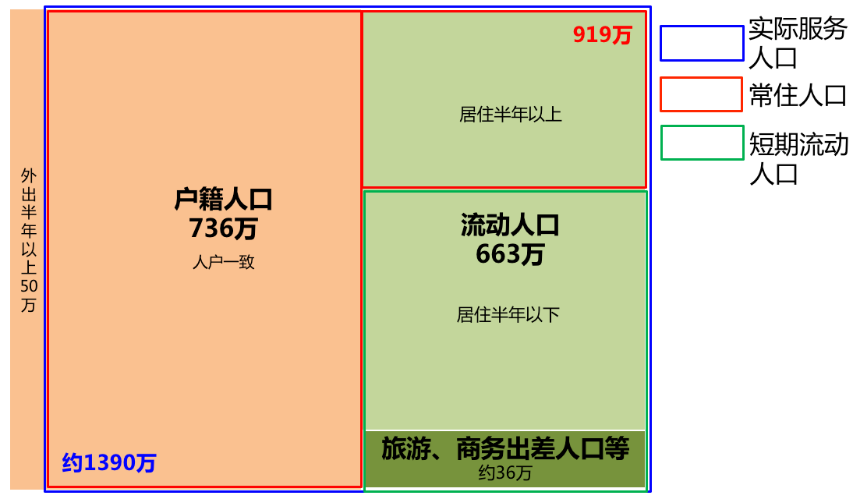

4.1 关注不同统计口径下的人口规模

杭州市域人口构成示意图

4.2 关注城市人口发展历程,研判当前人口发展所处阶段

我国城市人口发展大致经历了两个阶段。改革开放前,各城市人口增长趋势较为一致。80年代以后,随着城镇化进程的推进,不同城市人口发展走上了分化的道路。

早期城市人口增长主要依靠城镇化进程带来的大规模农村人口向城市流动。而随着区域城镇化进入后期,城市间开始出现人口流动和交换,城市人口增长趋势越来越取决于自身发展实力和吸引力。此外,产业调整、人口政策等因素也影响着不同城市的人口变化。

目前,部分大城市人口持续快速增长,一些中小城市人口增长乏力或出现负增长。应特别关注城市人口发展的阶段性特征,准确了解和把握其当前所处的人口发展阶段。基于阶段划分,预判城市人口未来的发展趋势。

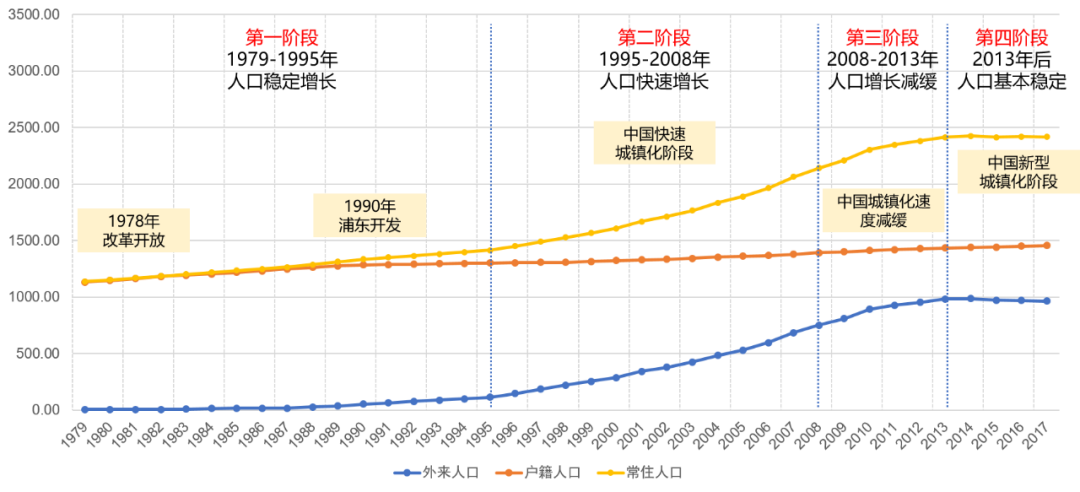

以上海为例,改革开放后,其常住人口发展先后经历“慢—加速增长—减速增长—慢”四个阶段,呈“S”型。第一阶段(1978-1995年)是中国发展转型期,城镇化水平低,人口开始涌入城市,但总量规模还较小。上海人口在这一阶段呈缓慢增长态势。第二阶段(1995-2008年)处于中国快速城镇化的时期,全国的城镇化率从29.04%增至46.99%,快速城镇化带来的人口红利在上海得到充分体现,人口机械增长显著,人口总量快速增长。第三阶段(2008-2013年),全国城镇化增速开始减缓,同时受国际金融危机的影响,上海市外来人口增长逐步放缓,特别是受教育程度较低的外来人口,由于工作岗位减少且生活成本升高,流入量开始迅速下滑,表现为人口机械增长的逐年降低。人口总量增速持续减缓。第四阶段(2013年后),全国进入新型城镇化阶段,在推动城镇化率提升的同时更加注重城镇化的质量,加之城市产业转型等诸多宏观背景的影响,上海提出了新的人口发展政策,强调人口结构优化,外来人口流出量大于流入量,人口自然增长大于机械增长。上海人口在进入第四阶段后总量变化趋于稳定。

上海市常住人口规模发展历程

4.3 关注广域人口变动的关联性,了解中心城市和区域人口变动之间的关系

在研究中心城市人口变动时,不能仅关注城市自身的发展,还需要从区域层面开展广域人口分析,通过广域人口变动分析对人口发展态势进行宏观把控。近年来,一些中心城市人口持续快速增长,但周边城市和地区人口却增长缓慢或出现负增长。此外,国家提出以城市群作为新型城镇化的主体形态,以都市圈作为城市群内部主要的城镇化空间形态和基本组成单元,注重城市群、都市圈内部人口的协调发展,而非单个城市人口规模的不断扩张。

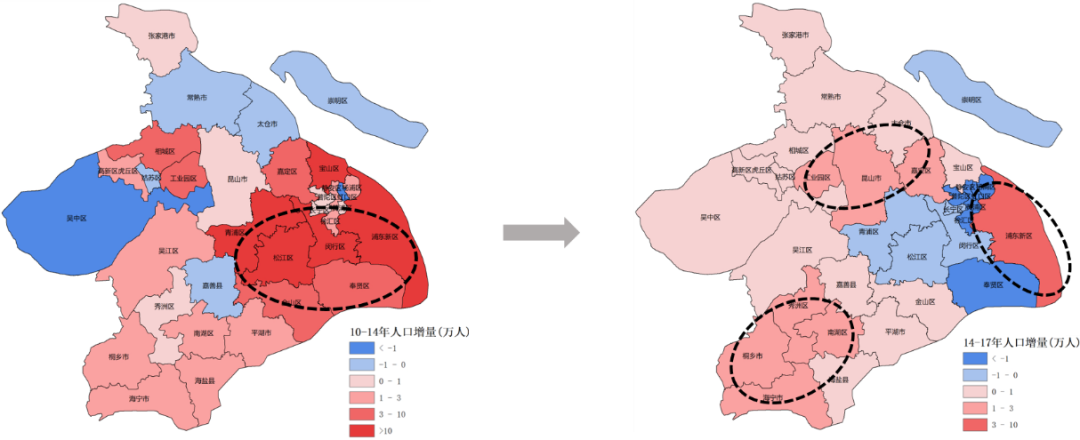

2010-2014年间与2014-2017年间的近沪人口增量分布

具体分析时,应特别关注广域人口变动的关联性,了解城市和区域人口变动之间的关系。以上海为例,2010年以来,上海所在的大都市圈人口持续增长,包括苏州、宁波等8个城市在内的区域总人口不断扩大。然而与此同时,上海市自身的人口规模却保持相对稳定,在都市圈内的人口占比也年年下降。这标志着区域人口增长的重心开始向上海周边城市转移,呈现扁平化和均衡化特征,人口首位度开始降低。

尽管上海常住人口规模较为稳定,但在广域范围,特别是都市圈层面,人口总量仍在稳步扩大。可以说,上海广域人口的增加抵消了上海人口的不增长,周边地区人口的增加依然在持续支撑上海的发展。

上海与周边地区形成了人口增长的互补关系。这也体现了大都市圈内部人口发展的协调性,不是依靠中心城市单方面无限扩张,而是均衡和可持续的区域整体增长。

本研究受上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题资助 (课题编号:KY-2023-YB-A03)

供稿 | 《中心城市人口规模与分布:研究框架与技术指引》课题组

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 中心城市人口规模与分布:研究框架与技术指引

规划问道

规划问道