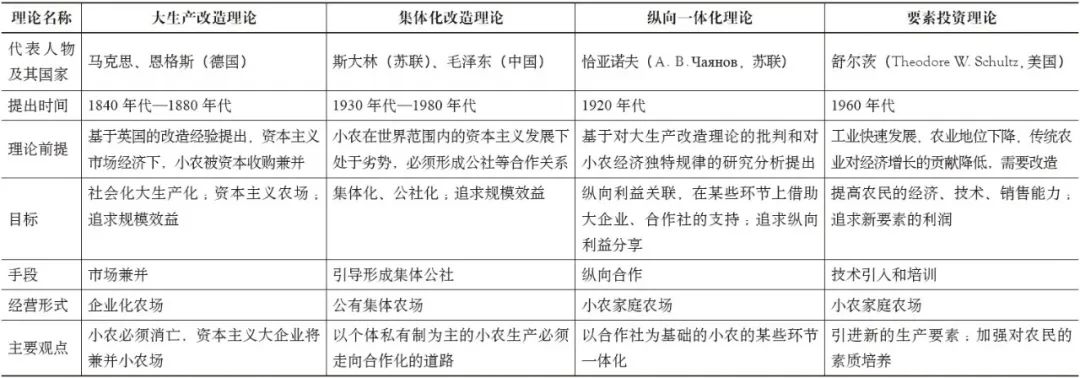

【摘要】农业是乡村空间形成的决定性因素之一,农业现代化对乡村规划提出了一系列新的需求。研究过往的乡村规划方案,能够为我国当今的农业和农村发展提供一定的借鉴和启示。基于这一目的,文章分析了1930—1940年代两个面向小农农业的欧洲乡村规划方案,即勒·柯布西耶的“光辉农场和合作中心”规划和阿莫斯·埃达洛的“乡村主义”规划。文章采用文献比较和分析方法,首先研究了农业现代化发展的经典理论及其在中国的本土化,并基于以上分析陈述了选择这两个方案的缘由;进而立足当下,对两个方案的文本、设计图等具体内容展开分析与讨论,审视其中的得与失,重新挖掘可资当今中国农村发展和规划借鉴与反思之处。主要启示可以总结为:应从小农农业转化为现代化家庭农场;建设各类合作社对农户提供服务;将现代化的新要素与既有空间结构相融合;归纳地域性空间类型并进行转译。

在20世纪的西方,技术革命所带来的建筑和规划革新较之中国要早一些,西方的规划师面对交通、生产、信息等各方面技术的变化,曾提出一系列或顺应、或抵抗的应对思路,其中有些得到实践落地,有些则仅仅作为实验稿留在了纸面上,未能得到实现。无论实现与否,这些都是具有历史价值的思想遗产,能够在一定程度上对后世的规划产生影响与启示。

考虑到中国当今农业发展的地域、人口和经济基础等各方面的具体特征和问题,任何既往的理论都不能照搬照抄,而是需要结合实际进行相应的本土化融合,从中汲取适宜的农业现代化发展模式。中国当前农业发展的背景可以概括为以下三方面:一是以小农为主体的生产经营格局,二是人多地少的人地关系,三是新技术新生产要素的快速发展。由于人多地少对单位产量的高要求,大生产改造理论并不适宜中国农业发展的现实;而集体化改造理论,中国过去的农业发展中以此为基础进行过实践探索,即人民公社化运动,当前的家庭承包经营责任制则是对人民公社制度的一种替代。

与上述两种理论相较而言,纵向一体化理论更适应当下中国农业的现实情况,因为它是从内部,亦即依靠农民自身解决农业现代化的问题。纵向一体化中的“纵向”,旨在区别于通过大型农场扩大面积规模的“横向”发展。恰亚诺夫认为,农业现代化的主体仍然是小农家庭农场,但小农在适应和应对各类新变化上的能力十分有限,因此需要外部力量来提升现代化水平,其实现方式就是建立农业合作社,以建构纵向合作的农业发展模式。纵向一体化的理论模式既保留了小农经营的优势,也弥补了小农力量单薄无法完成农产品加工、批量销售等工作的劣势,“农场通过合作组织形式加强自己的经济实力,从而能够抵御大型资本主义的农场,维护住自己的地位”。与中国农业发展背景比较可见,纵向一体化理论在经营主体、人地关系等方面与中国的农业现代化实际问题有着较高的可融合度。此外,舒尔茨的要素投资理论同样是以小农经济为基础的,他认为:“农业中使用的物质要素的改进和农民能力的提高要比土地重要得多”。传统农业面临增长需求时,只能靠生产要素的增量来完成,没有质的变革,形成了一种“内卷化”的困境。这一观点其实与恰亚诺夫分析小农劳动、收入和需求关系时的结论并不矛盾,而是存在某种程度上的互补关系,其“向农民投资”的现代化改造手段在某种程度上也可以被借鉴和吸收。

一些研究中国农业问题的学者认为恰亚诺夫以小农为基础的纵向一体化理论可作为中国农业现代化的合理路径,并对其进行了本土化融合。比较重要的有黄宗智提出的“新型小农经济”理论,认为“新型小农经济”应延续小而精的小规模农业模式,通过合作社等平台来延长产业链,实现纵向的一体化。

应对农业发展,在城乡规划、建筑设计等领域都曾出现过在理论层面与纵向一体化具有一致性的尝试,这些规划方案更具体地呈现了纵向一体化理论与乡村空间规划相契合的思路。本文所研究的两个方案便是基于这一原则选择的,其规划思路与纵向一体化理论有诸多相通之处。

两个方案提出的时间大致都在20世纪三四十年代,而其思想的形成始于20世纪初期。追溯当时的时代背景,主要可概括为三点:其一,第二次工业革命带来的技术革新引发了农业生产的变革,作为生产载体的乡村空间,大多只能被动地在技术冲击下变得破败和混乱,需要专业的规划指导和控制;其二,两次世界大战之间,社会主义在苏联的成功引起了思想界的极大关注,引发了一系列关于小农和农业现代化问题的讨论;其三,在二战爆发之后,欧洲许多地方的乡村在战争中遭到破坏而面临重建的需要。在上述背景之下,两位规划师的方案都展现了对其各自所处地域中“三农”问题的关注,以及以空间规划和建筑设计为手段去解决乡村问题所作的空间性思考。

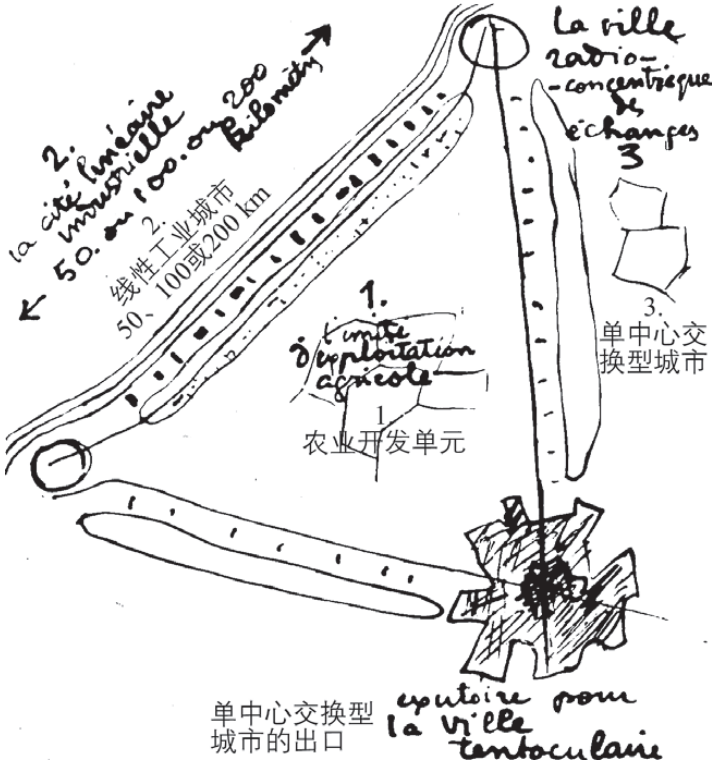

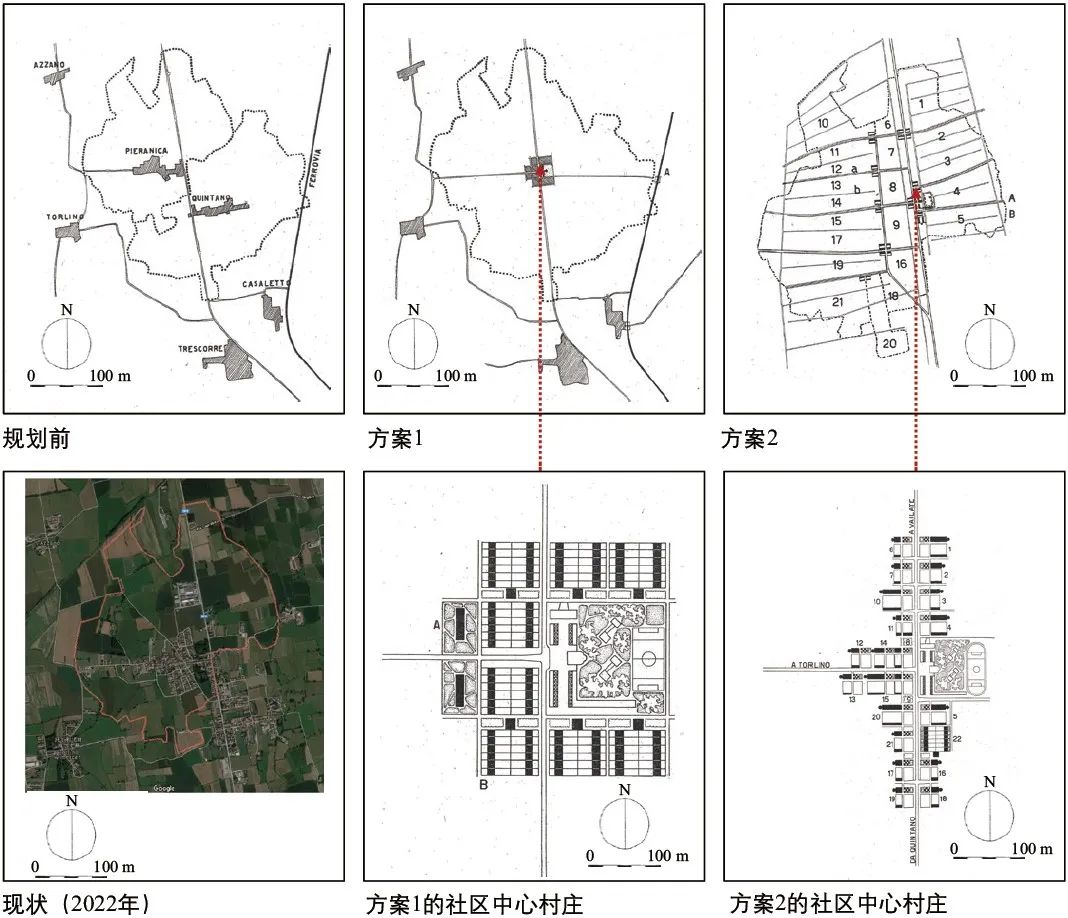

柯布西耶的“光辉农场和合作中心”方案包含在其著作《光辉城市》与《人类三大聚居地》中,前后跨度10年,后者是前者的延续,更加详细地阐释了柯布西耶的规划理念【两部著作的法文版分别出版于1935年和1945年】。2009年,在柯布西耶做规划的乡村地区,举办了“光辉农场和合作中心”展览【参见展览官方网站:https://piaceleradieux.com】,2015年还出版了同名小册子。柯布西耶方案的特点在于其出发点是小农的现代化和规模化,同时合作中心对小农农场提供服务,这与纵向一体化理论在出发点和手段等多个层面是相互契合的。另一方案是阿莫斯·埃达洛在意大利米兰市政府城市规划相关部门工作期间的成果,主要收录于1946年出版的《乡村主义》(Ruralitica)一书中。埃达洛方案的特点在于关注乡村建设与农业发展之间的关系,立足米兰所处的伦巴第大区,试图探索一种基于农业生产的现代乡村空间结构体系。

图1 人类三大聚居地模式图

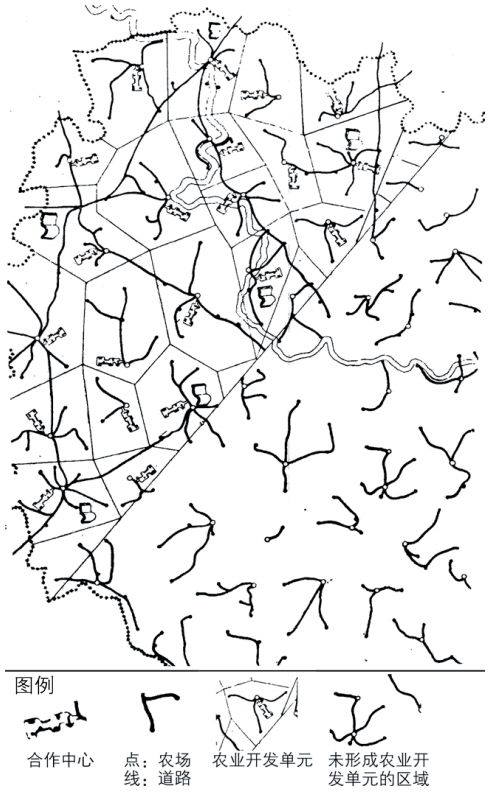

图2 农业开发单元构成的网格结构

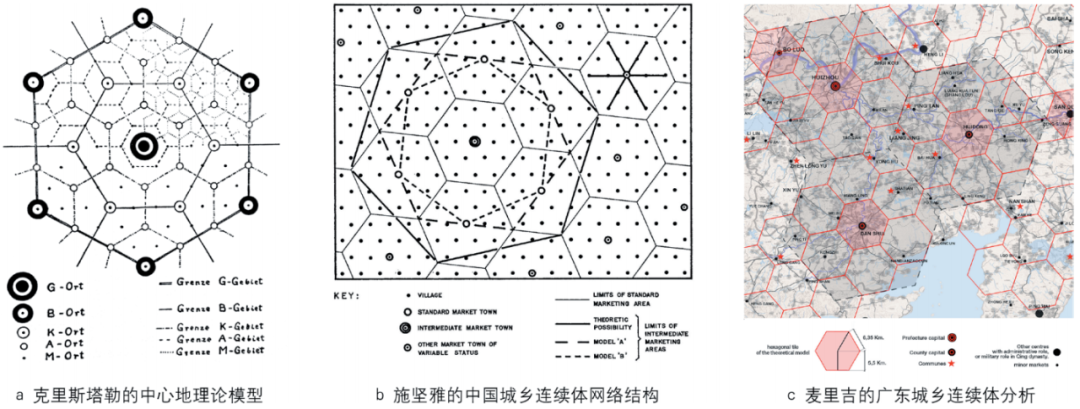

图3 城乡连续体相关的各类研究

在中国的城乡格局中也能找到符合中心地理论的诸多实际案例。美国人类学家施坚雅(Skinner)曾调研过山东和浙江等地的乡村,分析了以乡村市场作为地理中心的空间网格结构(图3b)。基于施坚雅的研究,意大利建筑学者毛里齐奥·麦里吉对广东惠州地区的自组织性城乡连续体结构进行分析,其结果也呈现出以各层级市场为中心的均质网格状结构(图3c),这一本质性认识与柯布西耶的规划也有着结构上的一致性。

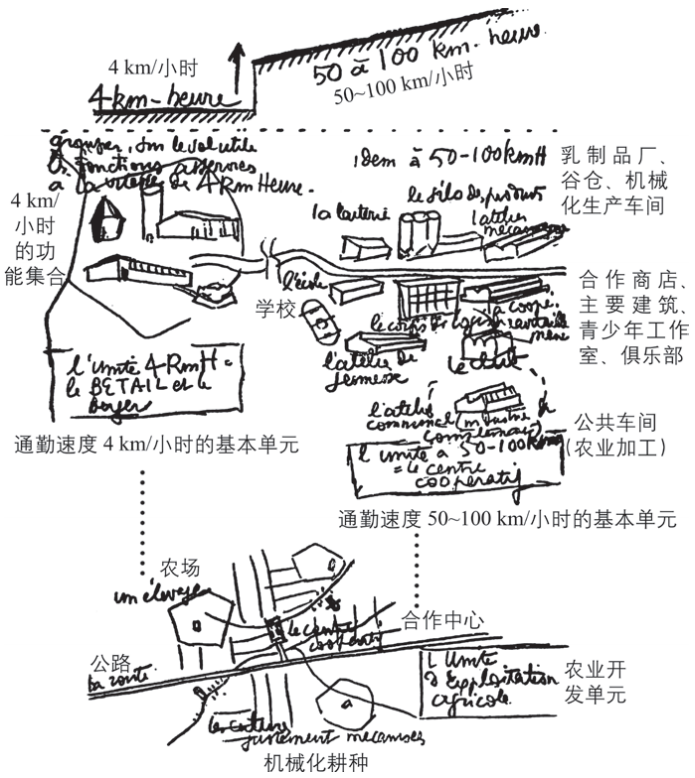

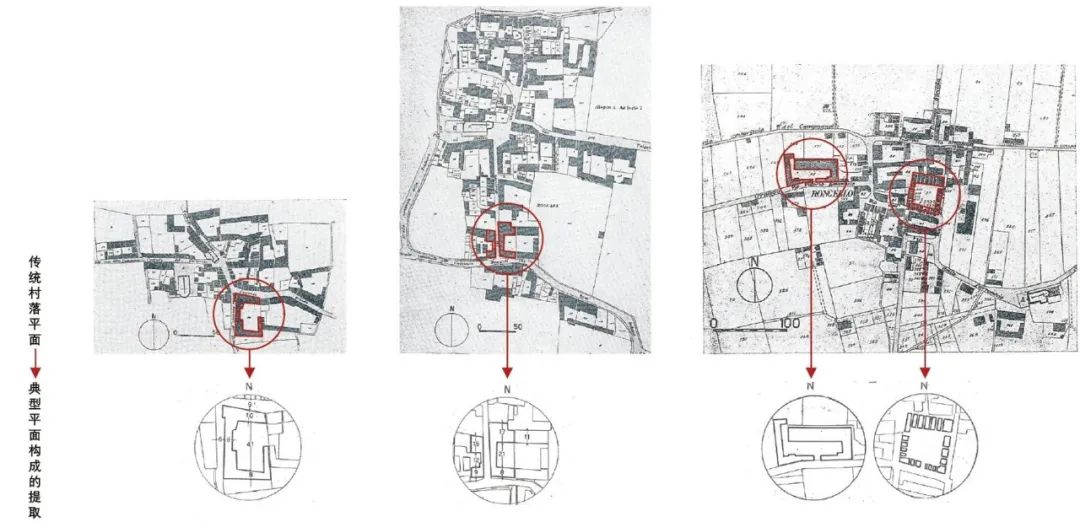

农业开发单元由光辉农场和合作中心共同构成,二者功能互补、共同协作,以满足乡村生产和生活各个环节的需求。

图4 农业开发单元的功能结构——按通勤特征划分功能集合

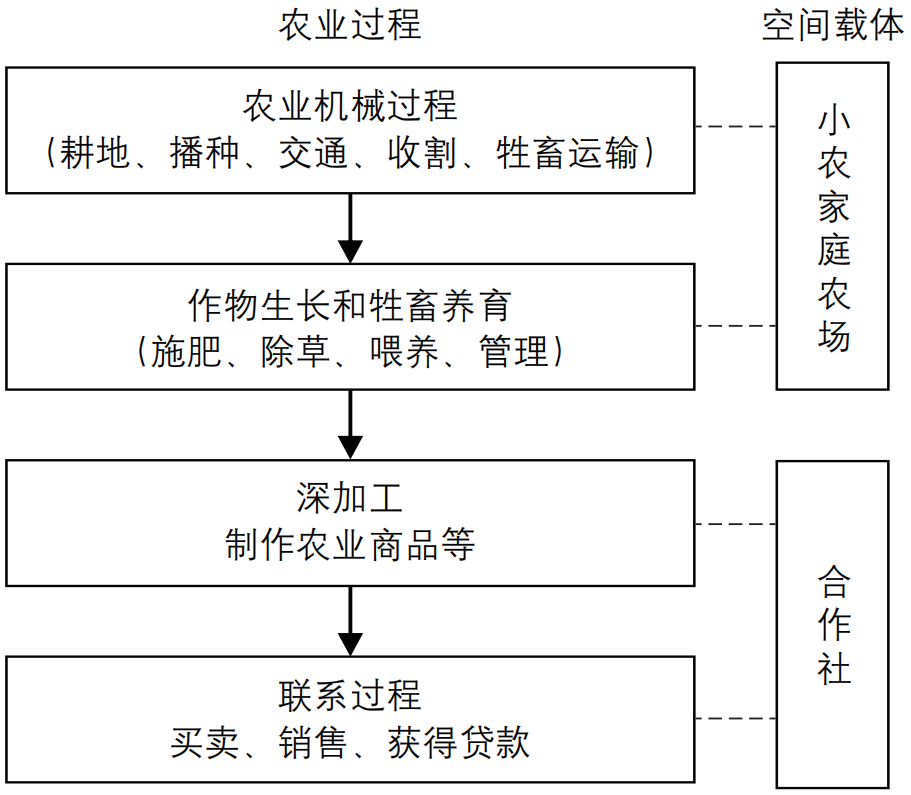

图5 农业经济的过程与分工

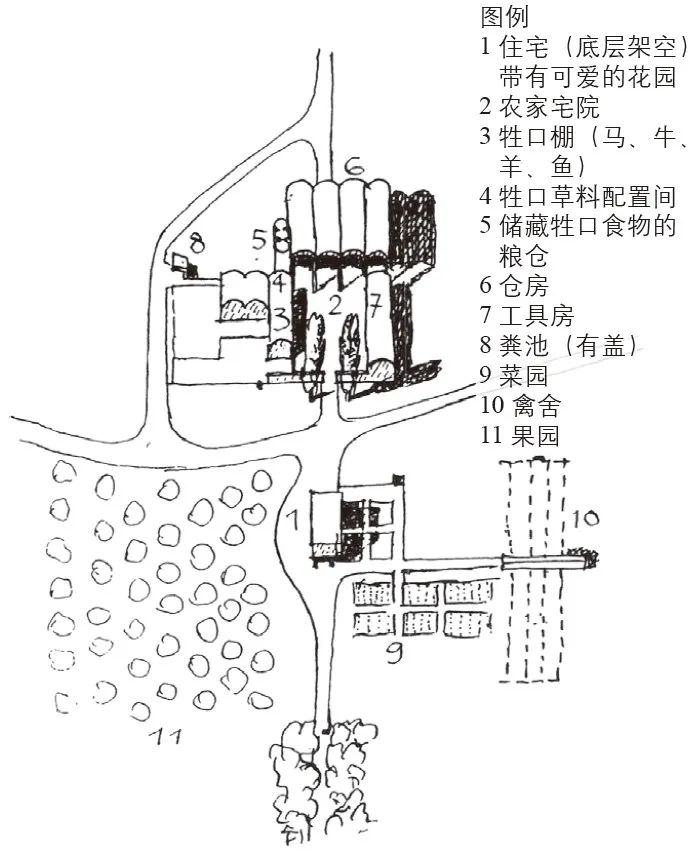

(1)光辉农场的设计

图6 光辉农场平面图

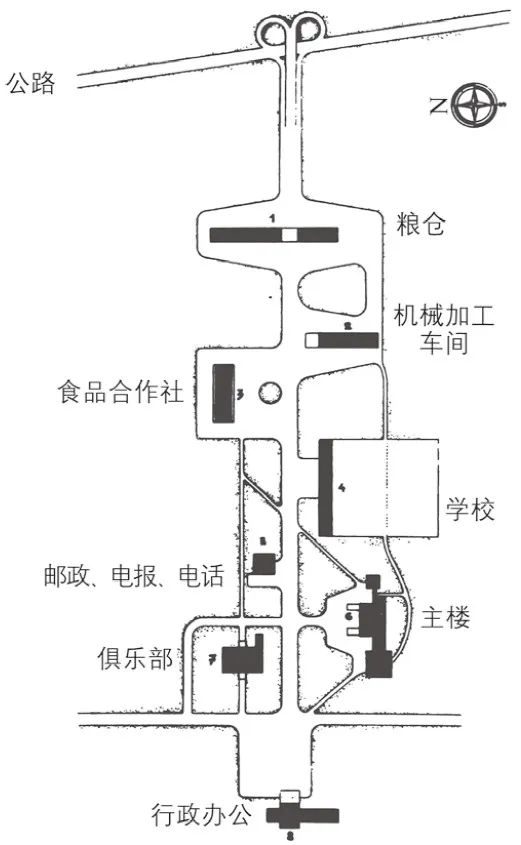

(2)合作中心的设计

图7 合作中心平面图

虽然柯布西耶的规划方案既融合了自发性的城乡空间结构规律,也与农业现代化发展理论具有相通性,但是上述所有的规划和设计方案都停留在了纸面上。柯布西耶曾带着这套方案造访了许多地方政府机关,可惜无人问津。与柯布西耶的整个光辉城市理论体系一样,基于农业考量的乡村规划方案凝结了他的热情、思考和设计才华,以空间规划为手段,试图解决现代化发展中的现实问题。究其未能付诸实践的原因,可能首先在于这一方案是对既有现实的全盘颠覆。他的方案都是基于理想的空白基地,所以其实施必然需要大动干戈。柯布西耶一直都是一个革命者,其规划设计思想往往充满先锋性、实验性,但他忽视了乡村规划并非完全从无到有的创造,而应该注重文脉的传承。

与柯布西耶义无反顾地全盘重造、走向现代的态度有所不同,阿莫斯·埃达洛的乡村主义方案是在地域性基础之上与现代化相融合的思路。

《乡村主义》一书的出版时间为1946年,与柯布西耶《人类三大聚居地规划》相近。当时的意大利一方面进行现代化的农业发展,另一方面开始组织战后重建,这两大原因促使城市和乡村都发生剧烈变革。建筑学方面,自1936年朱塞佩·帕加诺出版《意大利乡村建筑》并举办展览以后,意大利建筑师对乡村建筑的关注一直没有停止,整个20世纪的意大利现代建筑与城乡规划发展始终包含着对乡土的反思和对传统的继承。埃达洛的研究也体现出这一特征,他一方面希望以新的生产技术和新的规划重塑意大利乡村空间,另一方面也站在同质现代化的对立面,希望将地域传统、既有空间遗产与现代化相融合。

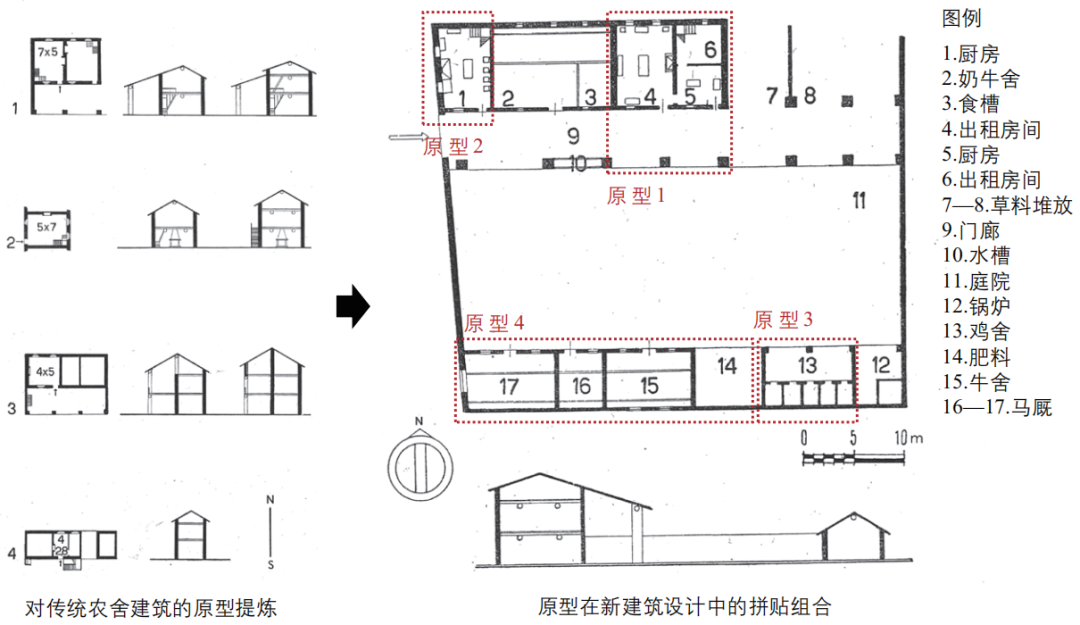

埃达洛的研究方法带有明显的类型学倾向,这是意大利现代及后现代城市与建筑学研究的特色,他们认为建筑和城乡空间如同社会一样,有着不受时间改变的本质结构,变化的只有外化的形式。因此,许多意大利规划师和建筑师认为现代建筑革新也要从传统的类型中学习本质结构,进而在其基础上进行创新。埃达洛的研究和方案同样体现出这一倾向,这是其与柯布西耶方案最大的不同。

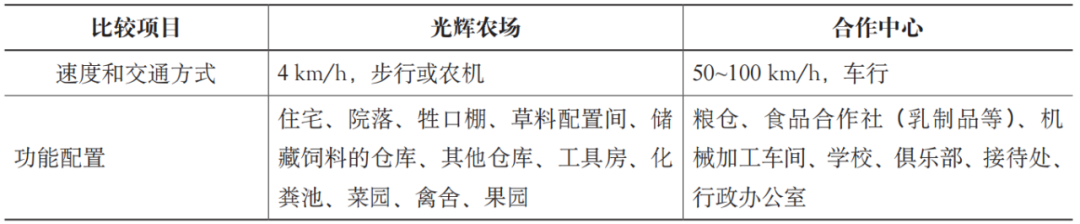

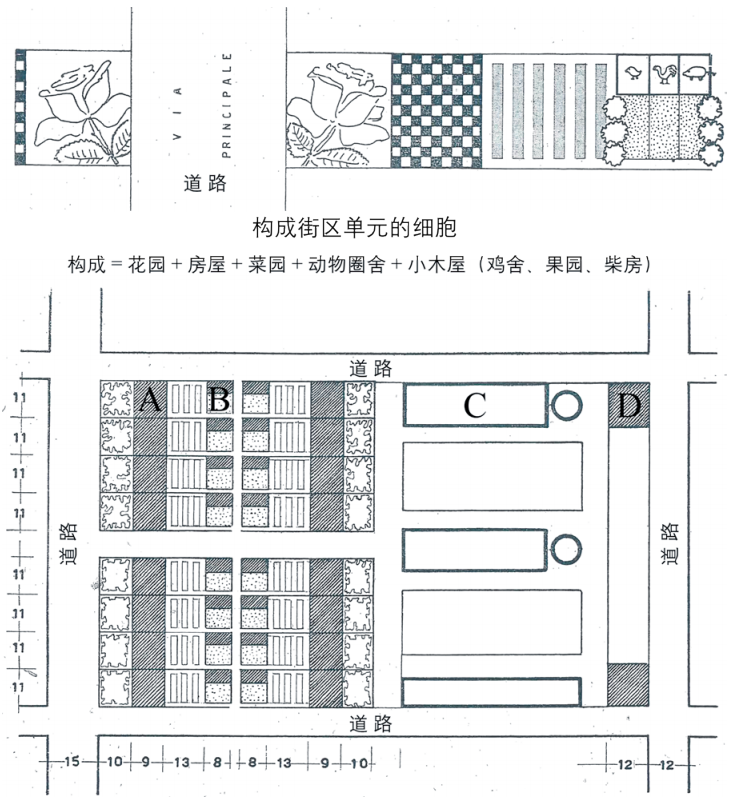

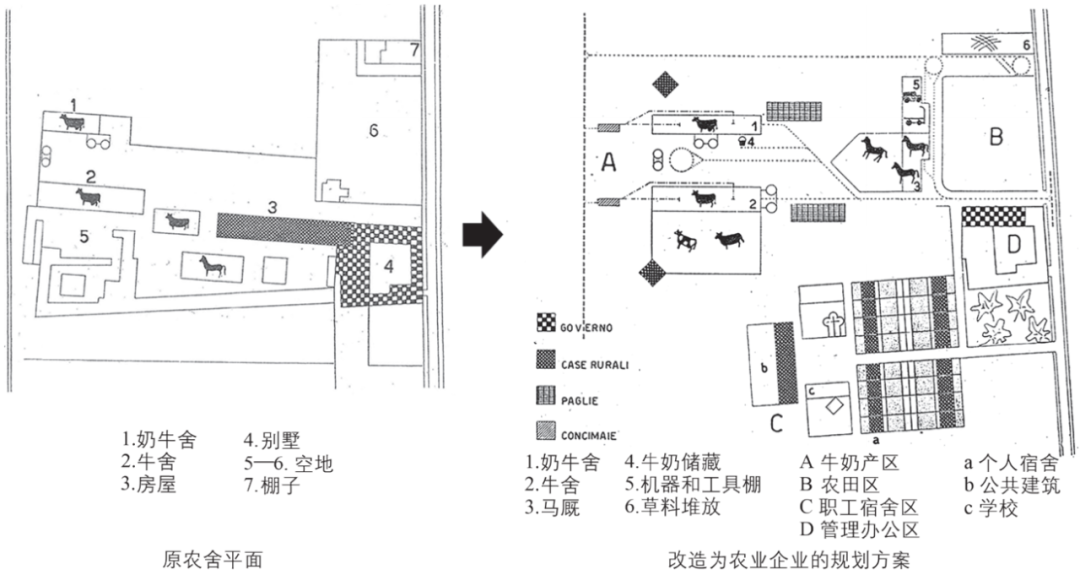

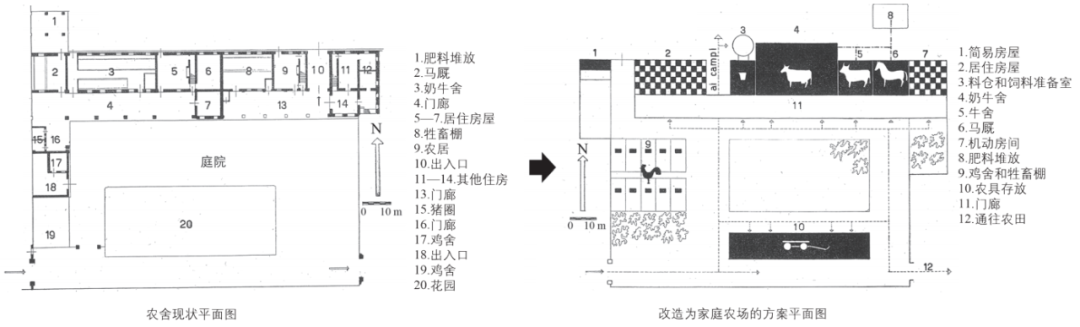

在农业发展模式层面上,基于不同村庄在农业现代化路径上的差异,埃达洛将当时的意大利村庄归纳为4种类型:(1)具有工业特征的村庄,其主要功能从农业转为加工业和制造业,村庄中出现了一些厂房和员工宿舍;(2)农场和农业企业为主的村庄,种植业与农产品加工业同时存在,部分农户发展为具有完整产业链的企业;(3)小型农舍聚集而成的小村庄,相对传统,但农舍逐渐向农场发展;(4)由零散分布的大型农舍(农场)构成的村庄,与第3种相似,但现代化程度更高。针对上述4种村庄中的空间需求,埃达洛提出了3种空间规划设计方案:工业化村庄、农业企业、家庭农场(包含农舍)。

综上,埃达洛的规划思路可简要概括为:以传统的地域空间类型作为规划的基底,以结构作为联系地域与现代的媒介,即将新的要素和关系组织融入原有的空间结构系统中,并以此作为空间更新的主要驱动力。这一方法体系在某种程度上可以弥补柯布西耶方案与地域传统脱节的缺憾。

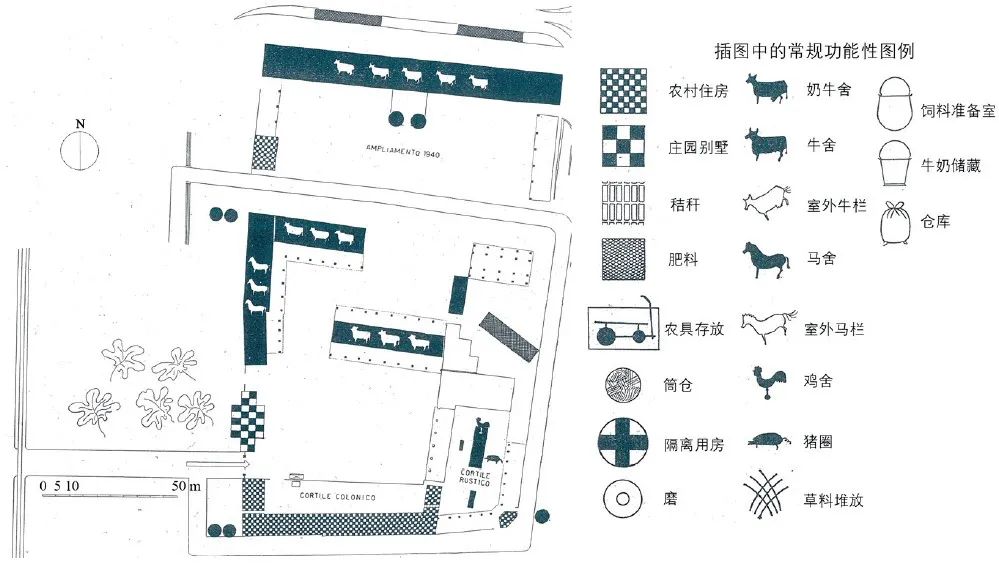

注:图中数字的单位为m。A:农民住房;B:农居中的功能用房;C:公司建筑;D:公司或合作社负责人的住宅和行政用房。

图10 工业化村庄的街区单元

关于农业企业的空间改造,埃达洛主要针对伦巴第大区特色的奶牛等牲畜的饲养以及牛奶产业,深入地研究了各类牲畜体型数据以及新型饲养车间的配置和尺度模数,对某乡村的空间片段作了相应改造。规划方案在奶牛和普通牛饲养空间位置大致不变的情况下,按照现代化饲养的设备要求和生产流程重新组织了牛奶产区的空间结构;将利用率不高的空地转为农田;保留原有的乡村别墅,转换为企业管理和办公用房;将原民居组团转移至沿新修支路分布的职工宿舍区,并在其中配置学校、教堂、花园等公共设施。

图12 某农业企业改造方案

图13 某家庭农场改造方案

图14 传统乡村农舍的原型提炼(左)和通过拼贴组合完成的某乡村别墅设计方案(右)

由于埃达洛方案中融合的较为前沿的养殖新技术和新设备在二战后的意大利难以实现,因此乡村主义方案与柯布西耶方案一样没能得到实施,但其对意大利的乡村规划理念产生了深远影响。意大利规划师乔治·弗拉西内评价道:“该著作提出了原创性的理论见解,并预示了意大利地域性建筑和城市规划的后续发展”。

较之柯布西耶的方案,埃达洛的方案有着相似的出发点和最终目的,二者都是立足小农农业的基础,为农业现代化的发展提供空间上的对策。有所不同的是,埃达洛方案几乎都建立在乡土建筑类型学研究的基础之上,改造案例也是基于既有空间中的具体片段提出的,相对而言更具地域性倾向。

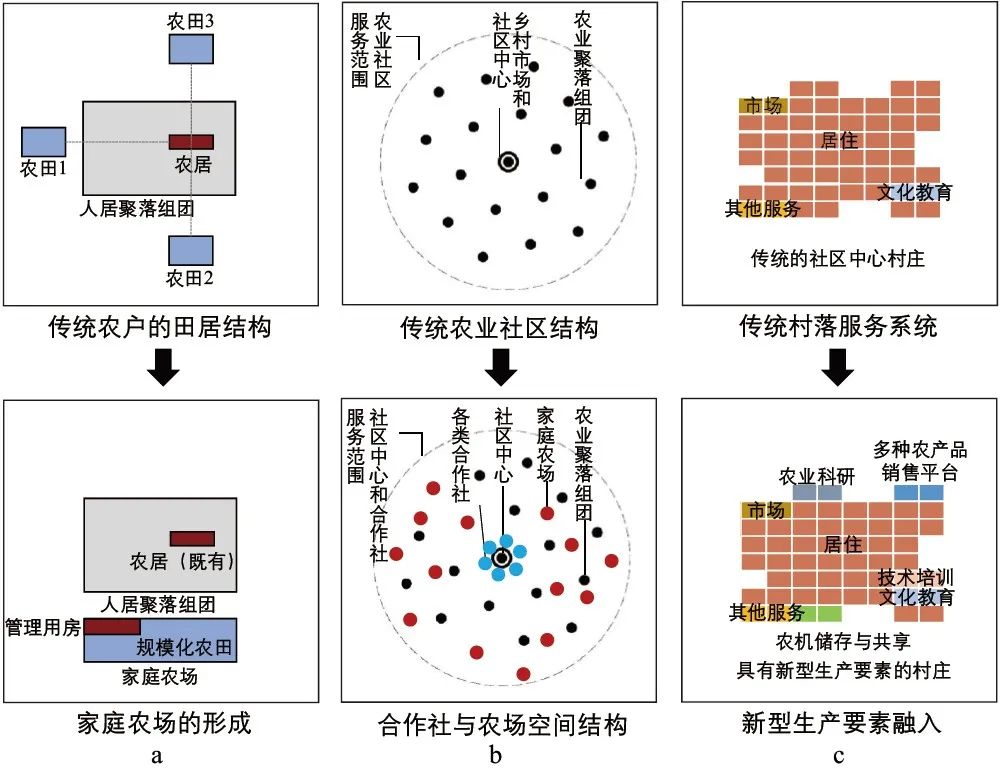

如前文所述,小农家庭农场是中国农业现代化转型的主力,延续小而精的小规模农业,通过合作社和其他新型经营主体来延长产业链,实现纵向一体化,这一发展模式符合当前中国农业发展的现状,也是当前中国政府正大力倡导和推动的现代化发展路径。中国政府鼓励发展包含家庭农场在内的“多种形式、适度规模经营下的多元经营主体”,强调了对家庭农场、合作社等新型经营主体的支持。自2013年以来,全国家庭农场的注册数量稳步上升,截至2021年9月底,全国家庭农场超过380万个,合作社232万家。

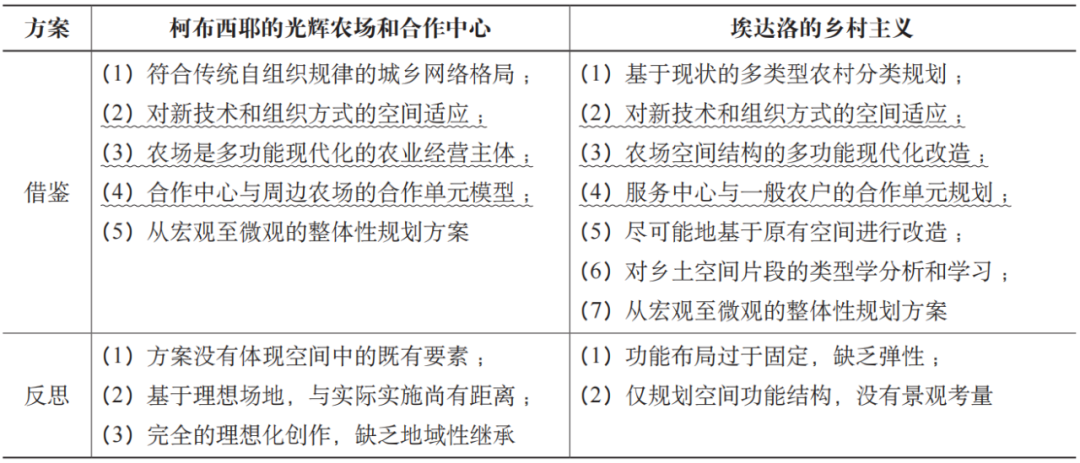

立足于中国农业的纵向一体化发展路径,可以从两个方案中得到如下启示。

图15 两个方案的乡村规划启示的图解示例

(2)建设各类合作社,为家庭农场提供服务。传统乡村是由一个个社区细胞构成的自组织结构,在原有的社区中心中可进一步建设各种合作社,为家庭农场提供各类服务。空间上仍延续既有的自组织结构,在功能和内涵层面有所更新叠加(图15b)。

(3)新型设备、管理、培训、销售等要素与既有空间结构相融合。当前一些新的要素需要与农业更紧密地结合,如新型设备的投入、储存与共享,新技术培训,多种方式的农产品销售平台等,可以利用既有的建筑、场地、农田,通过对局部空间的重新排列组合,在尽量不改变村庄原有形态、肌理的情况下,将新要素嵌入既有的空间结构系统之中(图15c)。

本文研究了基于小农生产的乡村规划的两个经典方案,尽管它们在时空上距离当今中国都很遥远,但是基于历史和比较的视角对其进行再讨论可以发现,在中国农业现代化发展的关键时期,我们能在空间规划的理论基础和方法体系等方面得到一些思路上的参考。

王洁,浙江大学建筑工程学院,浙江大学平衡建筑研究中心,教授、博士生导师

延伸阅读

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 面向小农农业的乡村规划思考——两个经典方案的再讨论【2023.6期优先看】

规划问道

规划问道