目前,我国的城镇化率已超过65%,这意味着全国超过一半的人口生活在城市中。尽管如此,我们有时候还是会对我们生活的城市感到陌生或者产生不满,有时抱怨它太堵了,有时嫌弃它太脏了,有时又吐槽它太大太难走了……那你有没有在心中偷偷描绘过你心目中的理想城市应该是什么样的?

是舒适温暖、安全安宁的?是简单直接、轻松省力的?是共享互惠的?是多元混合、互联协同的?是人本尺度、人性化维度的?是低成本、适度的?是可容纳可延伸、有弹性不脆弱的?是迷人、有魅力、有趣的?是有关怀、有温度的?是开放、可达的?是自然生态、绿色低碳的?

如果你想象到以上词语中的任意一个,就与本书作者大卫·西姆(David Sim)的想法不谋而合了。西姆把城市的以上理想状态概括为一个词——“柔性”(soft)。“柔性城市”注重城市给人带来的轻松感、舒适感和关怀,是我们规划设计、建设理想城市的“样本”,值得每一位城市研究者、城市规划与设计师、城市管理者关注和思考。

经出版社授权,本号从12月5日开始陆续推送该书的部分内容。

引言:从《交往与空间》到《柔性城市》

社会硬如磐石

融合成一个街区

人心硬如钢铁

心头阴影笼罩

几乎停止跳动

直到有人开始建造

如人体般柔软的城市

全世界都对丹麦的hygge生活方式产生了兴趣。所谓hygge代表了一种日常归属感,即通过创造舒适、愉悦的环境来提高幸福指数。hygge体现了斯堪的纳维亚社会的柔性。这种温和的实用主义是北欧国家的一大特色。北欧城市关注市民的日常需求,并充分利用有限的资源,以此为基础提升人们的生活品质(各福利国家更深层次的价值观中也体现了这种态度)。这种实用主义基于人类感官的可能性和局限性,遵循自然法则,并顺应现实气候状况和季节更替。

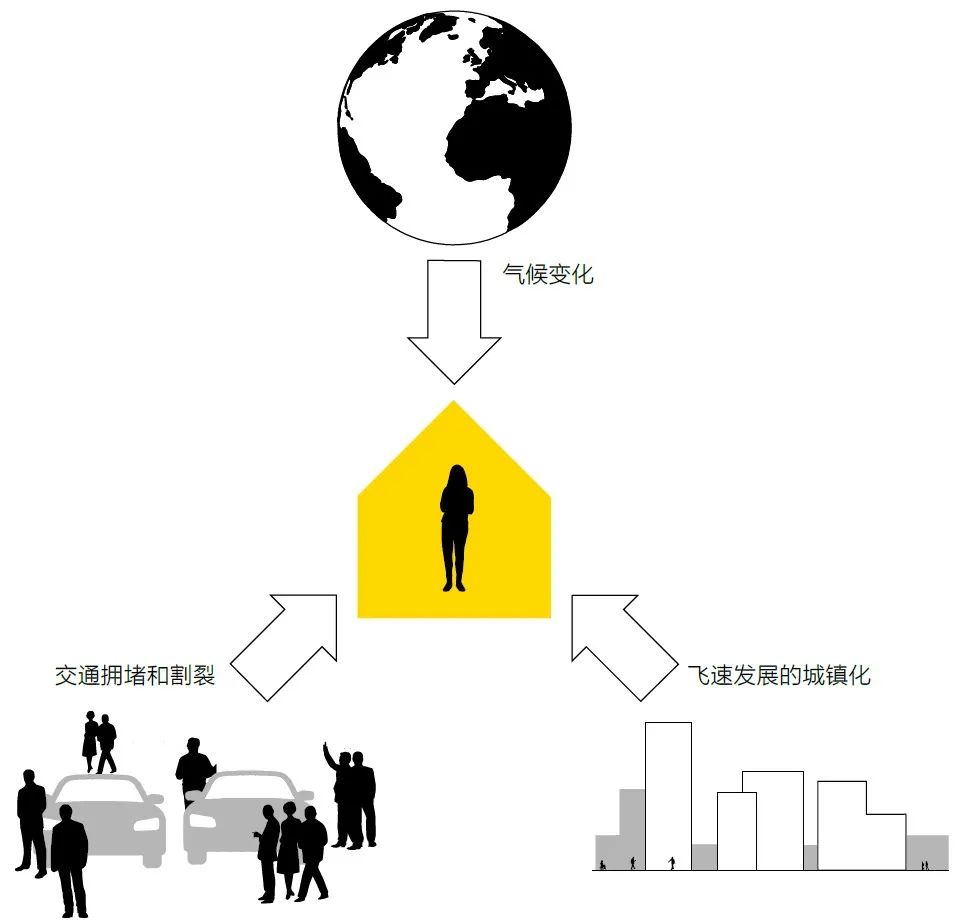

hygge的词源与英文单词hug(拥抱)相同,代表了舒适的含义。瑞典语用mys表达同样的含义,挪威语为kose[类似于cozy(舒适)]。这三个词都可以转变为反身动词,所以在字面上您可以说“我们可以让自己舒适一点吗?”在气候寒冷、自然环境恶劣的斯堪的纳维亚地区,这个词生动地凸显出人们对于打造舒适环境的迫切需求,希望使艰难(hard)的现实生活变得更加温柔(soft)。生活中依旧琐事不断,并充满挑战。每个人都需要工作,需要经历严冬,要骑着自行车出行,要等公共汽车,要去托儿所接孩子并为他们准备晚餐,要刷碗,要倒垃圾。但只要城市给予市民一点点关怀,就能让他们的生活多一些体面,多一些舒适,甚至多一些乐趣。尽管人类世界正在经历快速城市化、日益加剧的社会隔离和气候挑战等诸多问题(图1),但只要通过小小的举措和简单的低成本投资,就能使当今艰难的现实生活变得更加温柔。

图1 全球变暖、交通拥堵和碎片化以及快速城市化是21世纪全世界面临的三大挑战。在许多人眼中,对地球、人和场所的任何改变,似乎都会威胁他们的生活方式

面对巨大的社会挑战,现在谈论hygge这种生活方式似乎有些过于天真。但严酷的政治环境体现了人民内心深处对于变化的恐惧。人们恐惧快速城市化,担忧它会对人类的生活方式构成威胁。人们恐惧人口的持续膨胀和不断变化,并担忧随之而来的过度拥挤和交通拥堵、社会隔离和不平等现象等。人们还恐惧气候变化、陌生的气候模式和日益频繁的自然灾害。这些挑战直接触及人本特征的核心。面对恐惧,人类的常见反应是逃向相反的方向,否认变化,排斥差异,而不是勇敢地接受挑战和抓住新的契机。

世界各地的城市人口日益密集,而居高不下的住房成本迫使更多人生活在狭小的环境当中,因此平衡隐私和社交变得更困难。抑郁和孤独成了正常现象。由于人们长期生活在室内,坐在有人工照明和机械通风的建筑内,每次出行都乘坐汽车,导致健康状况不佳的情况普遍存在。这正是柔性城市要解决的挑战。拿出更多时间与他人一同去到户外,做做运动,体验“交往与空间”,变得比以往更加重要。

将“柔性”与“城市”相结合或许听起来有些矛盾。笔者在与扬·盖尔图书的日语版译者北原俊夫(Toshio Kitahara)教授交流过程中,确定了使用“柔性城市”这个术语。北原教授提到我经常使用这种表面上相互矛盾的词语。柔性城市就是拉近人与人之间的距离,并且能够就近满足人们生活各个方面的需求。数十年来,城市规划想方设法将人类活动组织得泾渭分明,通过隔离人和人类活动减少冲突的风险。但我希望通过整合日常生活中可能相互冲突的不同方面,提高市民的生活质量。

也许柔性城市可以被视为与“智慧”城市相对应的一个概念,或是对“智慧”城市的补充。我们的出发点并不是利用复杂的新技术解决快速城市化所带来的挑战,而是要寻找简单、小规模、低技术、低成本、以人为本、温和的解决方案,使城市生活变得更轻松、更有吸引力、更舒适。更柔性的城市也可以更有智慧。

本书介绍了城市形态和城市设计中哪些基本要素有助于建设更具有可持续性和韧性的社区,为居民创造更健康和更幸福的生活。本书主要分为四个部分,每一部分分别探讨了21世纪的城市生活面临的一项挑战。每部分均以一篇短文开始,分析了在城市环境中维持生活质量的关键理念。

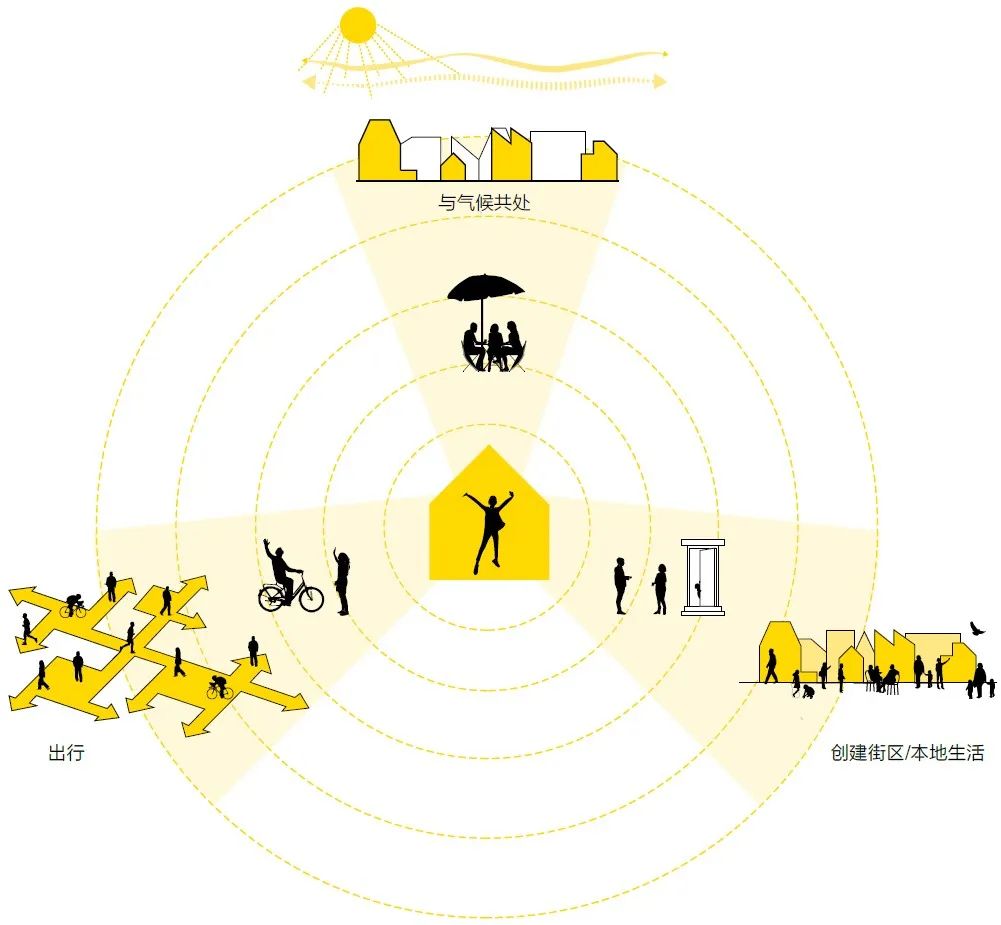

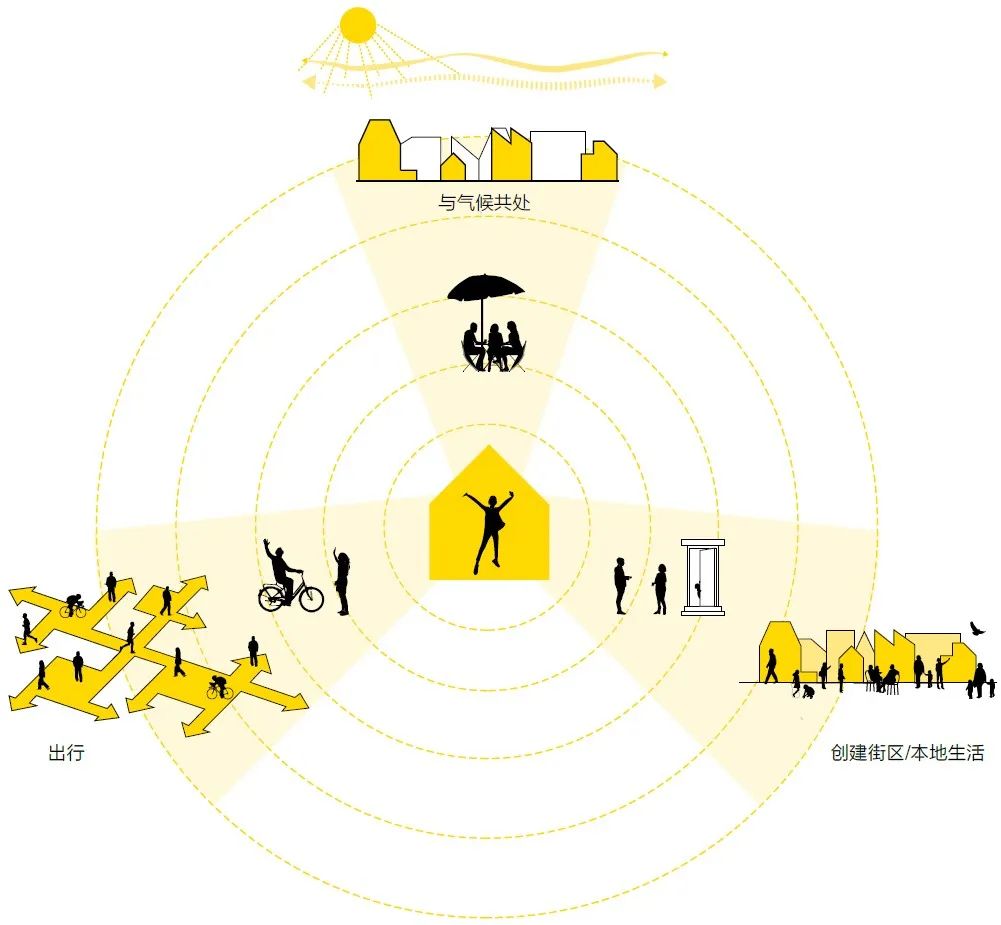

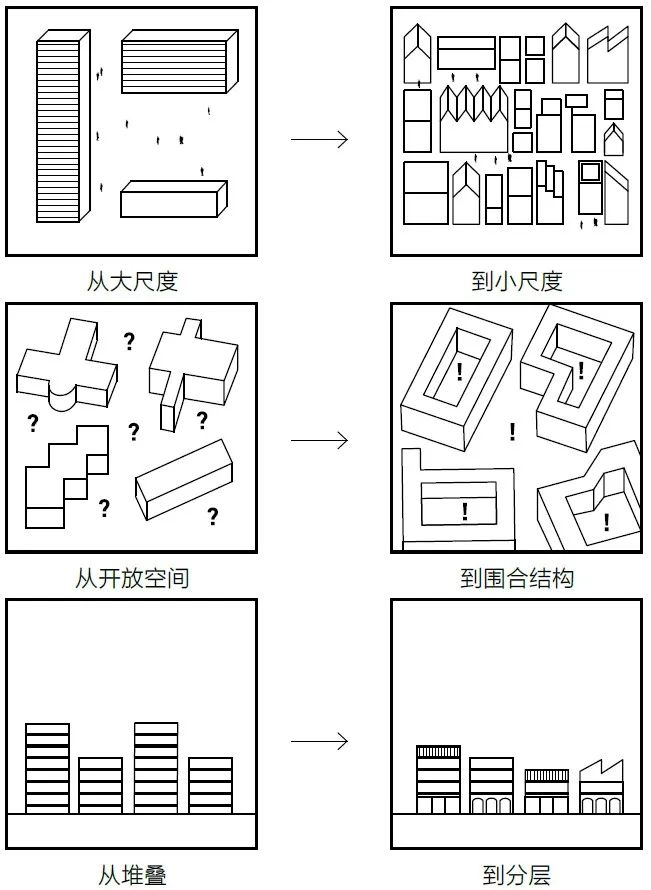

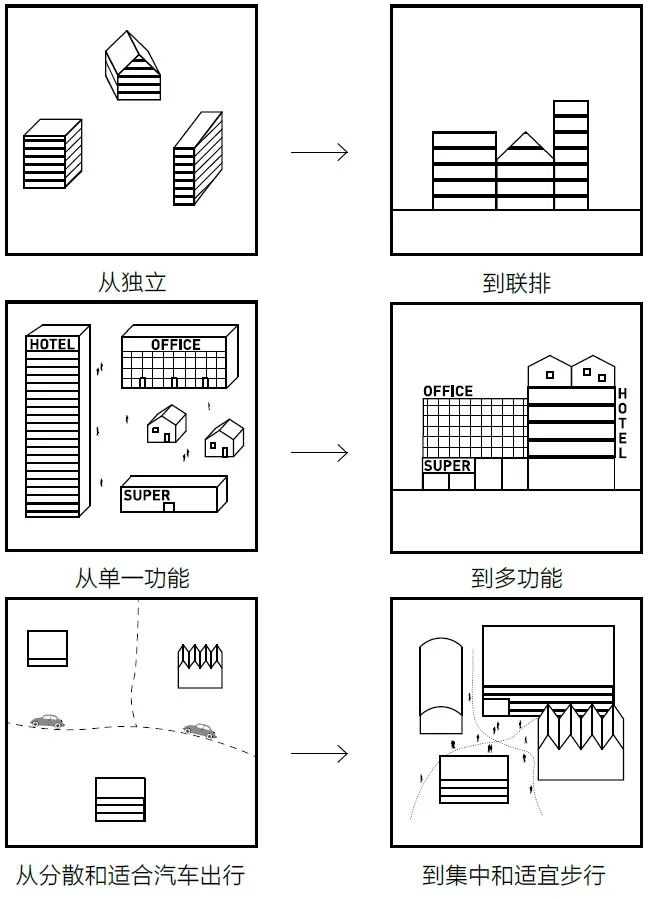

第一部分“创建街区:全球城市化背景下的本地生活”探讨了如何应对城市化带来的挑战,包括如何在同一个场所内同时容纳高密度和多样性,尽量在本地满足生活的各种需求。第二部分“在拥堵和割裂的城市中出行和相处”讨论了城市居民日常出行中从踏出家门开始面临的物理和社会挑战。第三部分“在气候变化时代与天气相处”探讨了通过加强市民的室内生活和室外环境的联系,提高大众对自然力量的意识,使人们能够与大自然更加和睦相处(图2)。第四部分总结前文的分析,并形成了柔性城市的九大原则(图3)。

图2 柔性城市提供了与地球、人和场所互动的机会。柔性城市邀请人类按照各自的节奏,与周围的环境互动,从通勤开始,逐步向外探索,进入社区乃至更广阔的世界

每一部分都从我们熟悉的环境(如家里和工作场所),循序渐进地拓展到我们较为陌生的领域(如整个社区、城市和全世界)。各章都有一条共同的主线,即在日常生活中如何容纳高密度和多样性,从而保证居民生活的舒适、便利、快乐和社区感。

本书借鉴了北欧以人为本的城市规划传统。1971年,扬·盖尔出版了《交往与空间》一书,他的妻子英格丽·盖尔同年出版了《住宅心理学》(Bomiljø)。这两本著作的出版成为城市规划领域的分水岭,代表了对于人类与建成环境的理解出现范式转变。扬·盖尔与英格丽·盖尔夫妇创建了一种跨学科的城市规划方式,即优先考虑人类的生活,又考虑建成形态。

与此同时,丹麦出现了一种新的城市规划形式,名为低层高密度建筑,平衡了居民的个人需求和集体需求。这种“第三条路线”将大型住宅中的工业化生产技术与独栋住宅中的类型学细节相结合。

早期的低层高密度项目大幅缩小了社区尺度,使社区的形态类似于村落,个人的住房清晰可见。住宅通过较为明显的小细节,比如前门和花园等,凸显出各自鲜明的特色。这类项目同样重视创建有明显标识的共享或公共区域,旨在促进邻里之间的社交。低层高密度项目既彰显个性,又能培养居民的社区感。

这种“同时兼顾”个人和公共的重要理念,体现了人性貌似相互矛盾的两个方面:对个性的需求和对社交的需求。本书中阐述的原则以低层高密度运动的价值观为基础,并针对21世纪混合用途的高密度城市环境进行了更新。

在低层高密度运动兴起的同时,丹麦开始对街道和公共空间进行步行化改造,首先是哥本哈根著名的“斯特罗盖特(stroget)街道”。至少在一段时间内,这些步行街为市民提供了一种比郊区室内购物中心更可持续、更令人愉快的选择。为了应对1973—1974年的石油危机,丹麦城市率先将骑行作为一种交通出行方式大力推广。城市骑行基础设施提高了骑行的安全性,同时将骑行根植于城市环境中,成为日常生活中不可或缺的一部分。

1970年代末以后,丹麦改变了全球现代主义城市规划者推动的大规模清理旧城区贫民窟的做法,而是采取了一种更加细致周全的、局部改造的方式。丹麦保留了周围街区的传统结构,对许多旧建筑进行了保护和翻新。到了1980年代,丹麦开始将生态解决方案纳入城市环境,如安装太阳能面板和建设社区花园等,为人们提供了接近大自然的机会,将生态环境与居民的日常生活关联在一起。

建设低层高密度住宅、提倡步行和骑行、对老街区进行微改造、整合生态因素等种种举措,为城市居民,尤其是有子女的家庭提供了更多社交机会,大大提高了城市生活的吸引力。承认和关注人性化维度为城市生活重新注入了活力,使哥本哈根成为全球最适宜居住的城市之一【参见Monocle杂志的《生活质量调查》,哥本哈根三次被提名最宜居城市(2008年、2013年、2014年)。2016年,它在Metropolis的排名中名列第一;在《经济学人》杂志2005—2018年的城市宜居性排名中,它排在第九位】。

笔者从未想过让全世界都变得如哥本哈根或斯堪的纳维亚一样。将一个地区的解决方案应用到其他地区时,需要进行大量转译。但北欧接受现实而不是逃避现实的做法,或许能够让城市生活变得更美好。我们可以学会赞美每一天而不是一味哀叹,我们要学会顺应天气变化,量入为出,与左邻右舍和睦相处。本书中列举了其他地区的例子,包括欧洲其他地区、日本、澳大利亚等地,分享了这些城市如何利用较少的资源实现更大的目标。

城市环境包含了许多不同场所,每一个城市的气候和文化、人文和自然景观、政治和治理模式、融资机制和法律体系等,都有各自的特色。即使在同一个国家,不同城市、乡镇、乡村、城市中心和郊区之间也存在区别。尽管有这些区别,但笔者认为全世界所面临的状况、挑战和问题是类似的。一些共同的基本原则可以帮助解决许多问题。归根结底,全人类及其行为都有显著的相似之处,人们在日常生活中对于舒适和快乐的基本需求也是相通的。

事实上,目前城市化水平持续提高所带来的挑战,为打造更加美好的城镇创造了机会。城市在提高密度和多样性的过程中,可以有意识地集合不同功能的建筑,创造良性互动和交流的平台。我们可以创造不断变化的、温和的城市共生关系,探索建立更健康、更可持续、更令人愉快和更有意义的邻里关系的机会。

巴西库里蒂巴市前市长、建筑师杰米·勒纳有一句名言:“城市不是问题,而是解决方案。”【详见https://www.planningreport.com/2007/11/01/jaime-lerner-cities-present-solutions-not-problems-quality-life-climate-change】

系列文章

01 序言(扬·盖尔+大卫·西姆)

编辑、排版 | 顾春雪

原文始发于微信公众号(国际城市规划):书刊导览 | 《柔性城市——密集·多样·可达》02【连载】

规划问道

规划问道