年终数据技能大冲刺开车啦!

同时报名还可享更多优惠:

任选2套同报,钜惠价再减200元!

任选3套同报,钜惠价再减360元!

任选4套同报,钜惠价再减520元!

任选5套同报,钜惠价再减650元!

(多套同报优惠到1月30日截止,

以上优惠不包括营13)

赖世刚教授《复杂城市系统中的规划原理:新观点、新逻辑与新实验》书评

城市的复杂性

城市的复杂性一直是在诸多既有的规划研究中不得不面对同时又极具挑战性的议题。对于复杂城市系统的研究由来已久,可以追溯到20世纪50年代的系统动力模型,规划研究者们希望通过构建这些模型来描述城市无时无刻不在发生的演化过程及其内在规律。《复杂城市系统中的规划原理:新观点、新逻辑与新实验》一书正是从城市的复杂性理论出发,诠释了这一领域的新进展。本书探讨了通过计算机模拟的方法来解释城市中以及城市间的各类复杂性现象,并展示了多个实证应用,为读者深刻理解城市复杂性问题提供了可量化、可回溯、可验证的科学视角,对城市规划学科的发展具有重要意义。

本书的回答

本书结构共分为6个章节,其中第1章阐述了城市理论中对于复杂性问题的界定及其发展,描述了城市流动、涌现、结构、规划行为等城市发展中存在的复杂现象及其背后的理论逻辑;在第2章与第3章分别通过构建模型来解释城市中与城市间的复杂性现象,其中前者关注城市的自组织以及影响城市发展的各类因素的作用,后者关注城市区域网络中的厂商选址、聚落以及人口分布等方面的规律,是对规划研究客体复杂性的论述;在第4章则回答了规划研究主体视角,即规划行为的复杂性问题,包括各类城市社会发展中的原则、机制、效应对规划决策的影响;在第5章,作者进一步探讨了城市复杂性及行为规划理论对目前我国正在开展的国土空间规划的一些理论启示,并以中国台湾地区以及台北市为例分别阐述了对幂次定律以及空间垃圾桶模型的实证检验;最后,在第6章作者从规划复杂性以及面对城市复杂性的规划两个视角,阐述了如何建构一个规划理性机制来应对复杂性中的4个I,即不可逆性、相互关联性、不可分割性以及不完全预见性,提出遵循城市发展演变秩序的规划理性,并由此构建了复杂城市系统中的规划理论架构。

作者赖世刚先生,毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校,曾在台北大学与同济大学任教,目前为浙江大学公共管理学院的兼职教授。赖先生长期以来致力于在城市及区域规划中借助科学分析方法解释规划中的科学问题,汇聚东西方研究方法之所长,融会贯通形成了兼具理论高度与前沿技术的诸多研究成果,也是我十分尊敬的一位规划学者。本书倾注了作者从事规划教育、研究与实践数十年以来的心血,凝聚了丰富的研究成果,是一部城市规划科学领域中的集大成者。一般的城市复杂性理论的著作不是过于晦涩难懂使读者无法产生共鸣,便是面面俱到而流于研究资料的堆砌,在本书中,作者旁征博引而又围绕一条清晰的主线开展论述,深入浅出、精彩纷呈而同时具有专业理论的学术高度,对于规划学者、专业人士及学生,应可以提出较完整的答案并解决疑惑。

开放的议题

我在城市复杂性领域的理论、技术与方法上也做过一些探索,因此对本书中的诸多观点颇有共鸣,结合书评我提出一些思考作为开放性的议题,便于读者在阅读时作为拓展材料启发更多的讨论。首先,城市的复杂性问题的核心是什么?是城市中的人。人的复杂性构成了城市的复杂性。城市的发展是由于城市中间不同群体、个人的决策形成合力而形成的结果。在城市研究中往往将城市中的人分为四类: 一是城市的决策者;二是城市发展的谋划者,例如规划师、设计师;三是城市发展的推动者,例如投资商、建设集团;四是市民。过去的城市规划研究往往只站在规划理论视角讨论“城市应该如何”,而忽视了“城市发展是由多种主体诉求相互博弈而推动的”这一基本现实,因此造成了决策失误、规划难以落地等普遍性的问题,从复杂性的角度或许可以找到解决这一问题的答案。其次,正因为城市具有复杂性,我们更应“化繁为简”,将复杂的城市问题抽象成为本质规律。对城市发展规律的科学探索,应是规划学者孜孜不倦的追求目标。在过去经典的规划理论中,大量经验结论都来源于对城市的一线观察并通过科学方法加以验证的得出的,而如今城市模拟、大数据、人工智能等技术的应用使对城市规律的挖掘与验证更加容易,借助新技术加深我们对城市的认识,帮助我们更好地观察、解释、推理和预测复杂的城市问题,这在城市复杂性研究领域中十分值得关注。

我在城市复杂性领域的理论、技术与方法上也做过一些探索,因此对本书中的诸多观点颇有共鸣,结合书评我提出一些思考作为开放性的议题,便于读者在阅读时作为拓展材料启发更多的讨论。首先,城市的复杂性问题的核心是什么?是城市中的人。人的复杂性构成了城市的复杂性。城市的发展是由于城市中间不同群体、个人的决策形成合力而形成的结果。在城市研究中往往将城市中的人分为四类: 一是城市的决策者;二是城市发展的谋划者,例如规划师、设计师;三是城市发展的推动者,例如投资商、建设集团;四是市民。过去的城市规划研究往往只站在规划理论视角讨论“城市应该如何”,而忽视了“城市发展是由多种主体诉求相互博弈而推动的”这一基本现实,因此造成了决策失误、规划难以落地等普遍性的问题,从复杂性的角度或许可以找到解决这一问题的答案。其次,正因为城市具有复杂性,我们更应“化繁为简”,将复杂的城市问题抽象成为本质规律。对城市发展规律的科学探索,应是规划学者孜孜不倦的追求目标。在过去经典的规划理论中,大量经验结论都来源于对城市的一线观察并通过科学方法加以验证的得出的,而如今城市模拟、大数据、人工智能等技术的应用使对城市规律的挖掘与验证更加容易,借助新技术加深我们对城市的认识,帮助我们更好地观察、解释、推理和预测复杂的城市问题,这在城市复杂性研究领域中十分值得关注。

一千个人有一千个哈姆雷特,对于本书的理解因人而异,希望广大读者能在本书的阅读过程中有更多的收获和启发,不断产生新的认识,共同为推动城市规划学科的前进而不懈努力。(以上为吴院士书评,以下内容作者赖世刚)

用复杂科学的视角看城市

简单来说,所谓复杂系统指的是该系统是由许多组成分子互动所构成,而城市发展便是这些组成分子互动所造成的过程及现象。

设想有一个流动的城市,在那里人和建筑物都能够无成本自由移动。城市因决策互动的关系,能够迅速进入到一个动态均衡的状态,但非静态均衡使得每个人都对其所在的位置感到满意。然而在现实生活中,无论是人还是建筑物的移动,都需要花费成本。也就是说,人和建筑物的动态调整存在摩擦,这种动态调整具有典型的四个“I”的特性,即相关性(interdependence)、不可分割性(indivisibility)、不可逆性(irreversibility)和不可完全预见性(imperfect foresight)。

在存在摩擦的条件下,城市不可能够达成理想的均衡状态,而是不断地演化,形成一个充满着惊奇与问题的复杂系统。

国土空间规划的实质

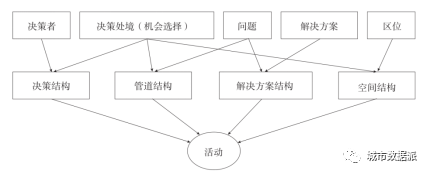

我国改革开放以来的城镇化进程可理解为时间压缩下的城市发展。时间压缩下的规划较正常情况下的规划投资要更多,也就是规划应更为频繁,但也有上限。城市规划投资得过与不及,都不恰当。城市发展在正常情况下,可视为决策情况(decision situations)、问题(problems)、解决之道(solutions)、决策者(decision makers)以及区位(locations)等相对独立的川流在时间上的流转,并在一定的限制条件下发生碰撞而产生出决策。

城市活动的空间垃圾桶模型架构

国土空间基本上包括城乡建设系统、社会经济活动系统及生态环境系统;此三者皆为复杂系统,它们之间的互动构成了国土空间复合的复杂巨系统。其中,城乡建设系统是物质环境系统,包括城镇、土地及建筑;社会经济活动系统是社会环境系统,包括市场、社会及政治;生态环境系统是自然生态系统,包括生态、园林及耕地。这三个系统皆具有自组织能力,但运作机制不同,应通过规划加以协调,减少问题的产生。

因此,对于国土空间规划的认识应该从外生以控制复杂城市系统,转变为内生于复杂城市系统以适应自组织的过程,两者共同演化。其不是控制国土空间系统的工具,而是用于引导国土空间系统的发展。规划依据国土空间系统的复杂性而制定,同时国土空间系统复杂性的自发秩序,也依赖规划以维持,两者互为因果。

有效的城市增长边界

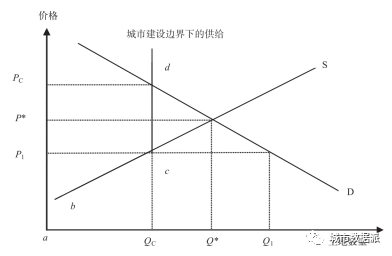

城市增长边界是控制城市蔓延的有效方法。

如经济学家约拉姆·巴泽尔(Yoram Barzel)所言,任何产品在供给量限制下,造成排队或等待的情况都不是产品本身产量的不足,而是由于消费者期望获取公共领域下财产权最大化所造成的。这意味着土地开发过程中,因为土地价格上涨以及供给限制,使开发者产生了投机的心态并甘愿冒着违反城市增长边界管制的风险,进而以更低的价格取得城市增长边界之外多余的土地。

城市建设边界下的土地供需影响图

针对城市增长边界内的开发是风险回避(risk aversion),形成一种推力,而针对边界外的开发倾向风险追寻(risk seeking),形成拉力。若由于城市增长边界的划定而增加了边界内的开发成本,则在这样的推力及拉力的作用下,会最终促使开发商向界外发展,导致城市的蔓延。

而规划不但能够降低城市增长边界内开发的不确定性,同时也能帮助开发者在边界外寻找较边界内成本及不确定性更低的土地。同时,还需要设置有效的配套措施,严厉禁止界外的发展,才能使城市增长边界真正发挥作用。

城市管理的任务

城市复杂性意味着传统视城市为均衡系统的规划思维必须有所修正。简单来说,规划通过信息的释出,行政通过组织的设计,法规通过权利的界定,而治理通过集体的选择来协调众多的决策,这四种干预城市的方式都以协调决策为目的。

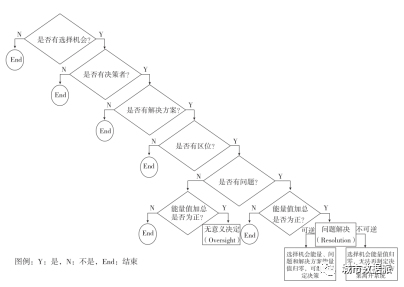

决策制定流程

我国过去40年的快速城镇化取得了显著的成功。在时间压缩的情况下,城市系统的决策者、问题、解决之道、选择机会以及区位以不同的相对速率加速或减速流转,进而产生了各种问题。若要让城市系统在此情况下正常运作,必须控制这些元素的流速,使它们的相对速率一致。比如,当问题的流速相对增加时,应通过行政及组织的设计来改善决策制定的效率,以有效解决问题。城市管理通过规划、行政、法规以及治理等决策协调的方式来管理城市复杂性;当城市发展过程处于时间压缩的情况下,同时国土空间规划体系限缩了规划投资,则应增加城市管理的规划投资,如增加城市总体规划的频率;行政应更有效率,如改善组织设计;法规应更为明确,如通过法规来界定产权;而治理应化整为零,如推动由下而上的集体选择过程。唯有如此,方能面对快速城镇化的挑战。

原文始发于微信公众号(城市数据派):吴志强院士书评:《复杂城市系统中的规划原理:新观点、新逻辑、新实验》丨城市数据派

规划问道

规划问道