1、引言

2、分形理论与分形城市

2.1

分形理论概述

1967年,美籍数学家伯努瓦·曼德布罗特在其论文《英国海岸线有多长?统计自相似性与分形维数》中首次提出“分形”的概念,随后于在1975年撰写了重要著作《分形:形态机遇和维数》,标志着分形理论的诞生。经过四十多年的积累,分形理论已经逐步发展成为一个以分形几何为基础,涉及自然科学、社会科学、认识论与方法论的庞大体系。

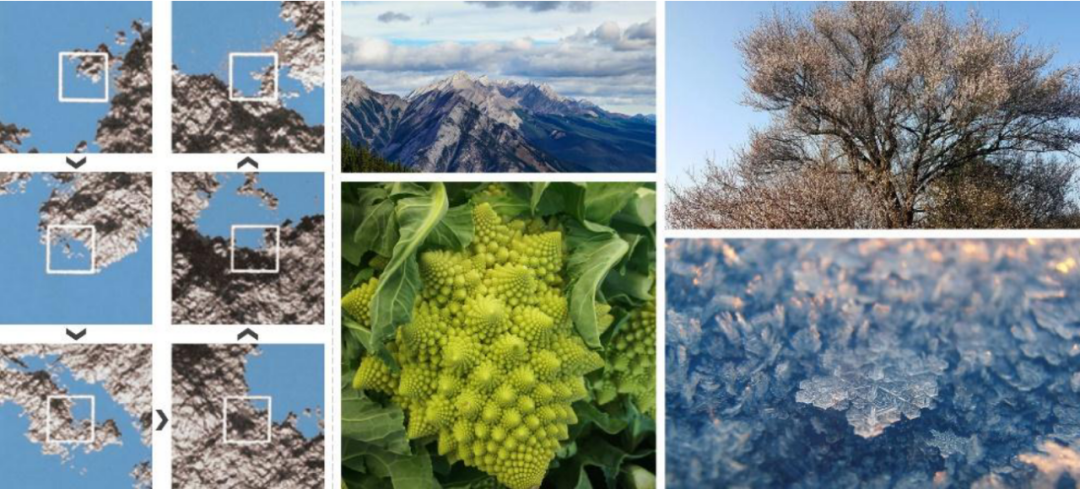

自然界中的分形现象非常普遍,例如蜿蜒的海岸线,起伏不平的山脉、层层叠叠的花椰菜,发散的树枝,结晶的雪花等。它们共同特点是具有不规则的形态并且具有丰富的细节,组成它们的局部就几乎等同于整体的缩小版,这种在不同尺度上的具有相似构造方式的现象就叫做分形现象(图1)。

图1 自然界中的分形现象

图片来源:网络图片搜集

在分形理论中,把具有以下特征的事物称为分形体:①具有任意尺度的精细结构;②整体与局部间有某种自相似性(包括统计意义上的);③无法用传统的欧氏几何语言准确描述;④可以由简单法则定义并通过无限次的迭代产生。分形体中相对独立的组成部分或单元称为分形元,分形元在一定的空间尺度上是分形体的再现和缩影。

分形理论主要研究分形体的三大特性,即自相似性,多级层次与递归结构。自相似性指从整体中分离出来的部分包含整体的结构与信息,能够体现整体的基本性质;多级层次指从宏观到微观可以划分出多个层级,而且按照一定的次序排列;递归结构指在大结构中嵌套着小结构,不同层次的结构遵循相同的规则。

2.2

分形城市研究

城市研究一直是多个领域关注的焦点,各种城市研究的流派与思想不断涌现,从城市几何学,到城市流,再到“流空间”理论。侧重研究自相似性规律的分形理论与城市研究相结合,形成了一门新的交叉学科,即分形城市科学。

城市在不同空间层次中广泛存在分形现象,分形城市研究的领域涉及微观、中观和宏观三个空间尺度,研究内容包括建筑设计、城市整体形态以及区域城市体系。在微观领域,研究者主要应用分形理论构建具体的技术方法,解析城市公园、建筑单体与群组、建筑立面、室内环境等对象的最优形态;中观层次即城市形态分形,内容涉及城市空间结构、城市边界、土地利用、城市交通、人口分布等方面;宏观层次的研究集中于区域城镇体系分形,大量的分形城市演化计算发现,分形与中心地理论、位序规模法则、核心边缘理论、空间梯度、空间对称性、城市生长等地理学核心概念紧密相关。

从提出“分形城市”的概念到今天已经有三十余年,虽然国内外学者对分形城市进行了大量的研究,但将相关研究成果应用于城市设计领域较为罕见。分形理论作为研究城市复杂系统的有力工具,将其应用于城市设计领域,能够为穿透式城市设计方法与体系提供理论支撑。

3、多层次城市设计与导控要素梳理

图2 国土空间规划城市设计层级架构

图片来源:笔者自绘

3.1

宏观观层次城市设计

宏观层次城市设计即总体城市设计,伴随着对城市整体风貌特色缺失的反思,以深圳和唐山等地为代表的总体城市设计于1990年前后开始出现。由于总体城市设计的非法定地位以及空间尺度的宏观特性,总体城市设计缺乏统一的编制方法和评价标准,在设计内容、设计深度、技术方法和成果形式上都各不相同,大量的编制成果由于涉及领域太过全面导致内容泛化,很难成为直接指导城市建设的有效工具。

《指南》对总体城市设计进行了一定程度上的界定:在跨区域层面,要求优化重大设施选址,确定重要管控边界,保护自然山水环境,保护历史文化要素;在市域和县域层面,要求统筹整体空间格局,提出大尺度开放空间的导控要求,明确全域全要素的空间特色;在中心城区层面,确立城市空间特色,提出空间秩序的框架,明确开放空间与设施品质提升措施,划定城市设计重点控制区。

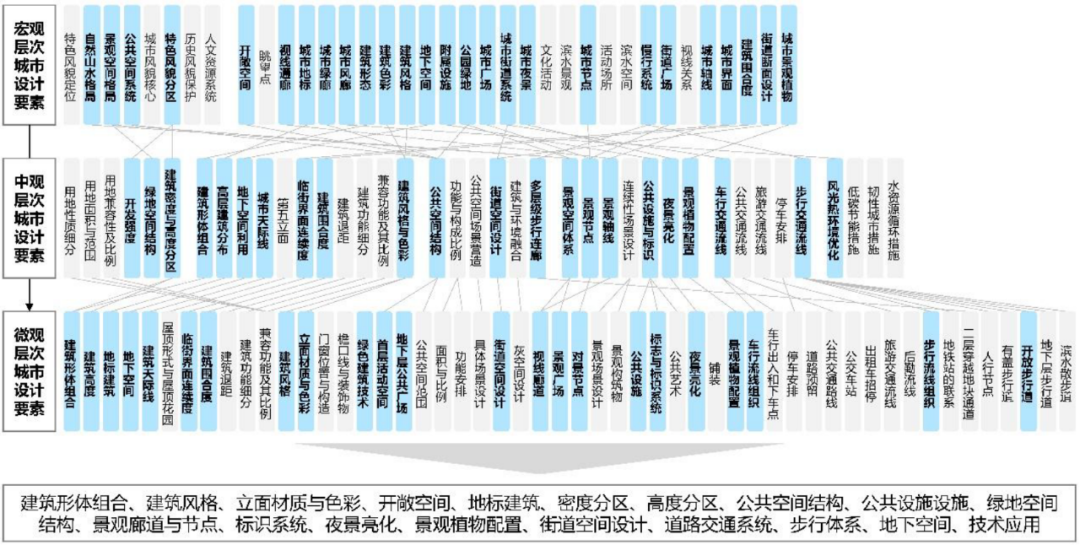

笔者认为总体城市设计的重点是把握空间导向下的城市整体结构,聚焦在与城市空间形态相关的内容,如风貌特色定位、自然山水格局、景观空间结构、开敞空间、天际线等等,总体城市设计导控要素可以分为整体结构与局部结构两大类(图3)。

图3 宏观层次城市设计导控要素

图片来源:笔者自绘

3.2

中观层次城市设计

中观层次城市设计等同于控制性详细规划阶段的城市设计,更强调从多维度干预城市的空间形态发展。中观层次城市设计会参与到建筑设计、城乡规划、项目策划与市场研究、城市管理与决策等诸多领域。从学科发展的角度来说,在空间从微观尺度过渡到中观尺度的过程中,城市规划与建筑学出现了真正意义上的“学科分野”。

多位专家学者对这一层次的城市设计要素分类的观点较为接近,主要关注城市空间中具体对象的功能与形态,比如:

金广君提出八大城市设计要素:建筑体量及形式、土地使用、公共空间、使用活动、交通和停车、保护和改造、标志和标牌、步行区。

卢济威提出城市设计的五大体系:空间使用体系,交通空间体系,公共空间体系,空间景观体系,自然与历史资源空间体系。

王建国提出九大城市设计要素:土地使用、建筑形态及其组合、开放空间和城市绿地系统、人的空间使用活动、城市色彩、交通与停车、保护与改造、城市环境设施和建筑小品、标志。

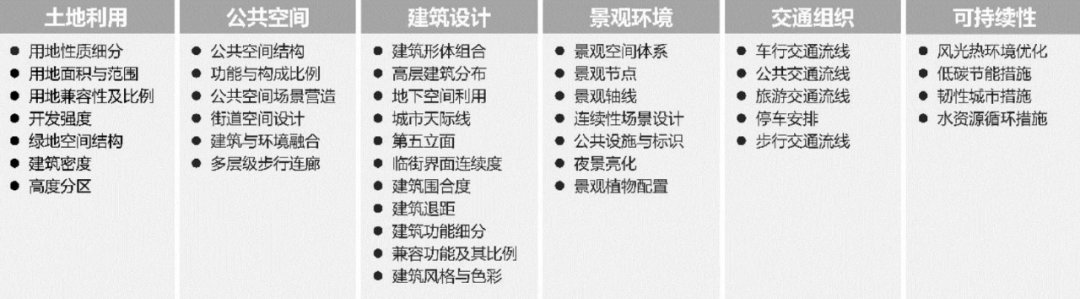

综合不同学者的观点与城市设计实践经验,笔者归纳了中观层次城市设计导控要素,可分为以下六大类,每一类又可以继续分解为子要素,形成中观层次城市设计导控要素体系(图4)。

图4 中观层次城市设计导控要

图片来源:笔者自绘

3.3

微观层次城市设计

图5 微观层次城市设计导控要

图5 微观层次城市设计导控要

图片来源:笔者自绘

4、基于分形逻辑的穿透式

城市设计要素筛选

4.1

筛选多层次城市设计共性要素

图6 筛选多层次城市设计共性要素

图片来源:笔者自绘

4.2

筛选具备分形特征的空间要素

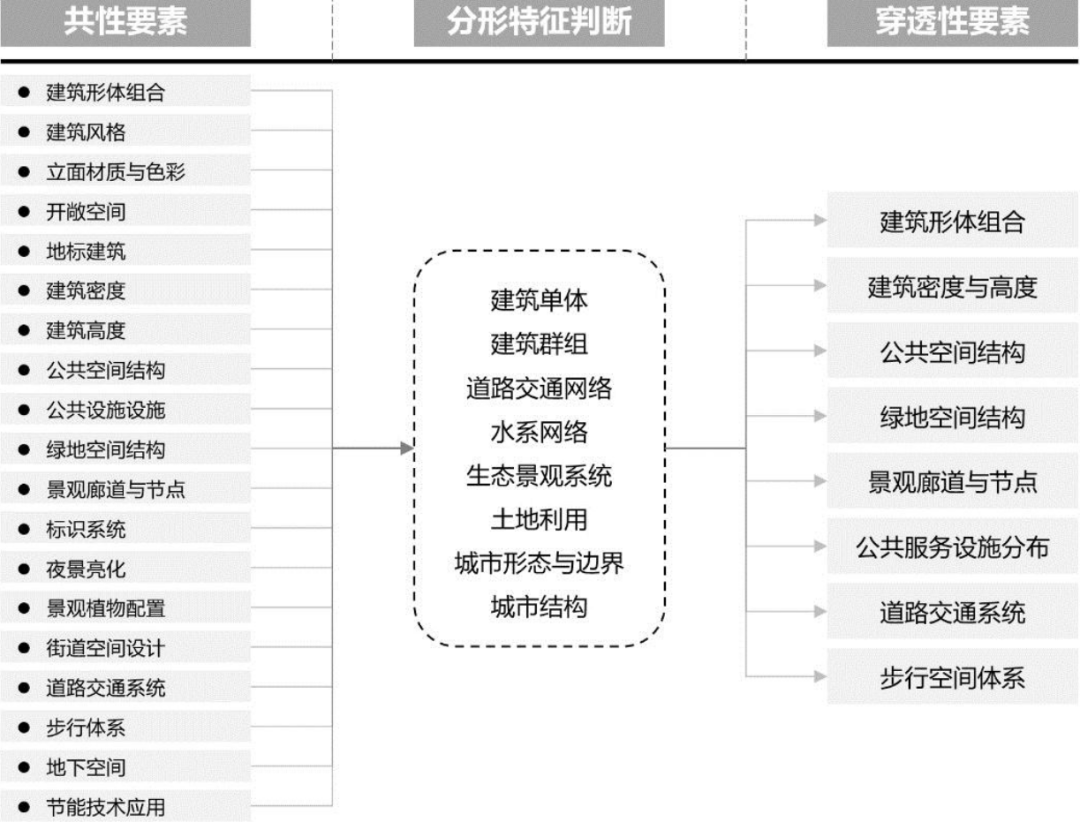

在要素关联性分析的基础上,以“具备空间分形特征”为依据对上述城市设计设计要素进行二次筛选。当前分形城市研究主要从城市空间形态、网络体系关联以及历时性演化过程三个视角展开,已有大量成果揭示了建筑单体与群组、道路交通网络、水系网络、生态景观系统、土地利用、城市形态与边界、城市结构、人口密度、经济系统、城市化过程等方面在不同层次上的分形特征。

笔者选取了其中与空间形态关联最为密切的8项内容作为分形特征判断依据,剔除上述城市设计共性要素中与空间形态关联较弱、缺少分形特征支撑的内容。从而形成在实践层面可操作性,在理论层面可解析的穿透性城市设计要素,分别为建筑形体组合、建筑密度与高度、公共空间结构、绿地空间结构、景观廊道与节点、公共服务设施分布、道路交通系统与步行空间体系8项内容(图7)。

图7 筛选具备分形特征的空间要素

图片来源:笔者自绘

4.3

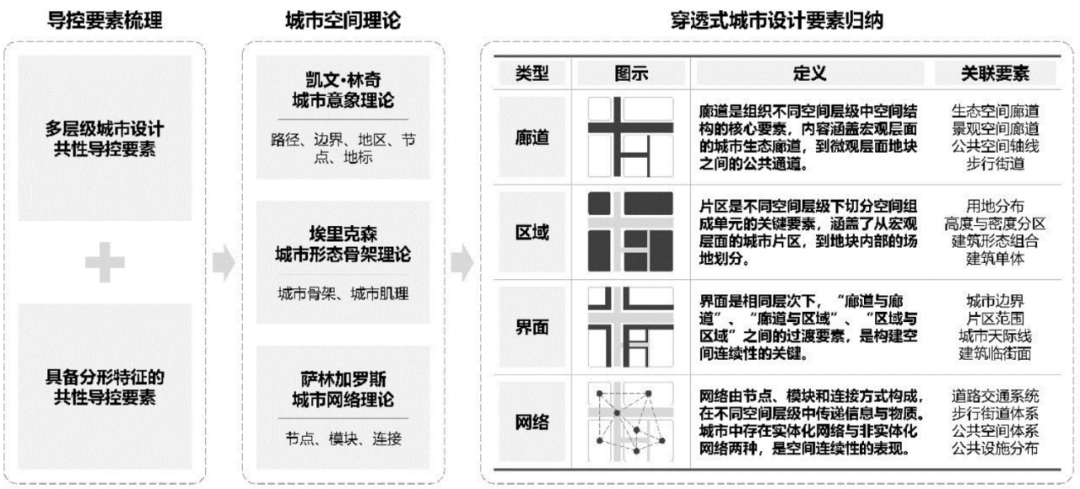

基于空间形态理论的要素再组织

上述穿透性城市设计要素的筛选结果较为明晰,但本质还是基于“还原论思想”所构造的设计要素类型,将其直接应用于城市设计实践并不能从根本上实现“穿透性”目的,因此还需要基于形态设计理论对上述要素进行再组织。

凯文·林奇系统性的总结了构成城市意象的五大要素,给中微观层次城市设计带来了具体的技术工具,但是该理论在总体城市设计中应用较为受限。英国城市设计学者埃里克森提出了城市形态骨架理论,这一方法把城市形态要素分为“城市骨架”与“城市肌理”两类,对大尺度的城市形态有更好的解析能力。

笔者基于两者的核心观点,同时吸收塞灵格勒斯“城市网络理论”的核心思想,提出构成跨尺度城市设计的四大要素,分别为廊道要素、分区要素、界面要素和网络要素,与上文中的筛选结果共同整合形成穿透式城市设计要素(图8)。

图8 要素再组织

图片来源:笔者自绘

4.4

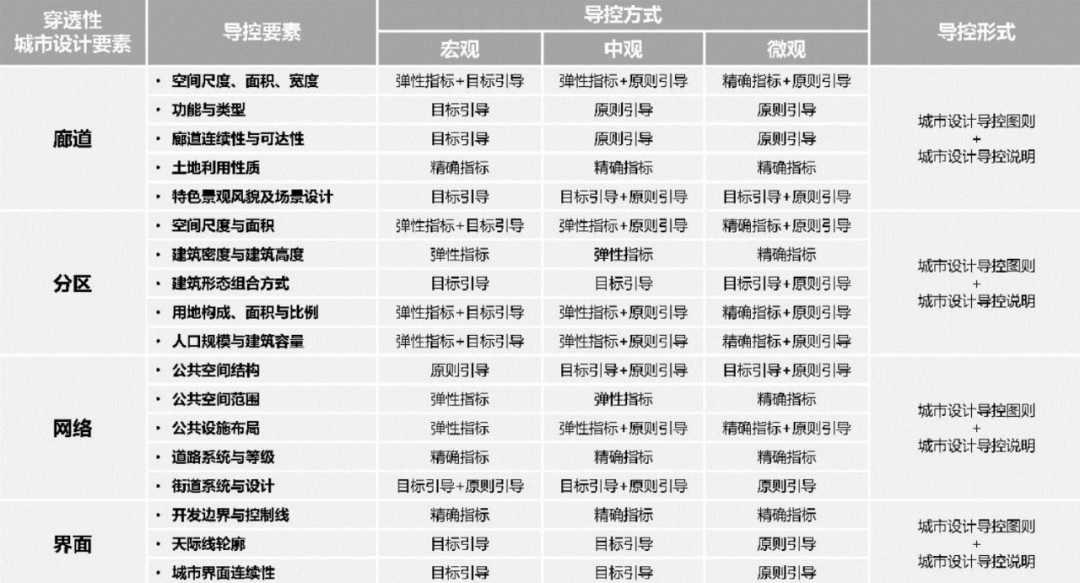

穿透式城市设计要素导控方法

将“城市设计与规划管理相结合”已经成为一种普遍共识,建立穿透式城市设计要素导控方法,系统性落实跨尺度城市形态的一体化引导与控制,是实现穿透式城市设计核心价值的重要路径。

为了使穿透式城市设计要素更好地对接规划管理,笔者结合上文中对各层次城市设计导控要素的筛选结果,选择可读性强、可量化、可准确定位同时兼顾控制弹性的导控内容,分别将四类要素细化为更具体的导控要素,使不同层次的城市设计通过“翻译”和“转化”,形成统一体系的指标内容。比如廊道要素在不同空间层次下,可细分出空间尺度、功能与类型连续性与可达性、土地利用性质及场景设计等具体的导控内容。

考虑到不同空间层次的“管控精度”存在差异,可以采用“弹性控制+精准控制”配合“目标引导+原则引导”的导控方式,使城市设计要素在跨层次传导过程中保持高度一致性。对于宏观-中观层次,可以用有限范围的量化指标与高度总结的定性目标加以控制,保证设计要素在不同层级可以有效分解传递;对于中观-微观层次而言,采用较为精准的量化指标与具体的目标分解原则加以控制。穿透性城市设计要素的导控形式主要为城市设计导控图则与城市设计导控说明二元结合,重点在于分别对“控制性”导控内容与“引导性”导控内容予以明确(图9)。

图9 穿透式城市设计要素导控内容

图片来源:笔者自绘

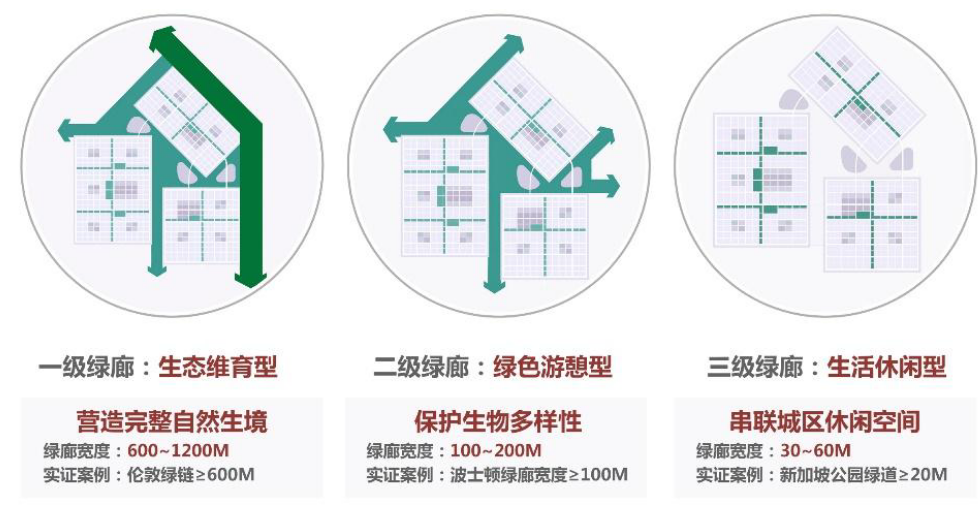

以廊道要素为例,宏观层次廊道空间尺度约为500~1000米,是城市片区的边界,与中观层次廊道连通,主要承担生态保育、生态旅游、生态教育等功能;中观层次廊道是建立片区空间秩序的核心要素,其空间尺度约为100~300米,主要承担生态游憩、保护生物多样性等功能;微观层次廊道空间尺度约为30~60米,主要承载城市公共活动,串联片区组团空间,空间营造更加注重生态景观价值(图10)。

图10 廊道要素多层次导控内容示意

图片来源:笔者自绘

5、基于分形理论的穿透式

城市设计实践

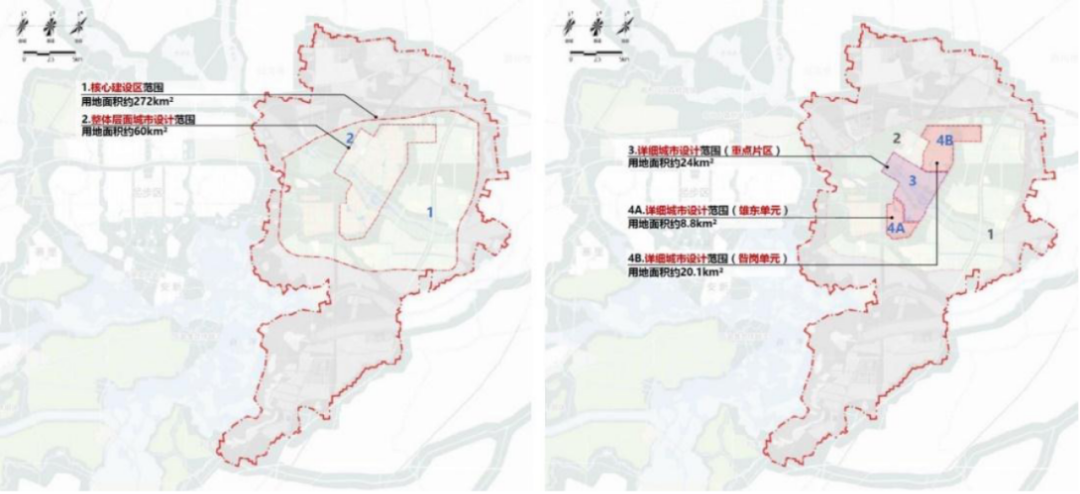

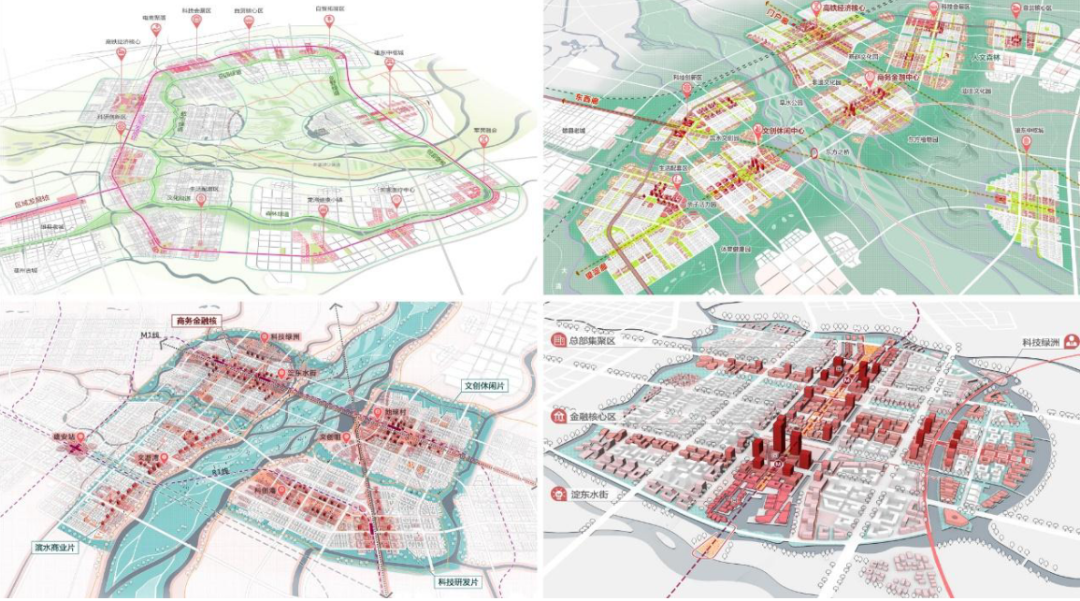

结合分形理论的核心思想,笔者所在团队在河北雄安新区雄东及昝岗片区城市设计方案征集项目中,对穿透式城市设计方法进行了实践应用。

项目位于雄安新区淀东片区北部,距离雄安新区起步区24公里。淀东片区作为雄安新区重要的战略发展储备地,其核心目标在于打造雄安新区的东部极核,承接北京“非首都”职能转移,打造成为汇聚人才的新磁极。

本次城市设计内容包含三大空间层次:总体城市设计范围约272平方公里,确定整体空间发展战略与空间结构;重点片区设计范围约24平方公里,开展控制性详细规划深度的城市设计;在重点片区范围内选择2平方公里作为核心建设区,开展修建性详细规划深度的城市设计(图11)。

图11 城市设计三大空间层次关系

5.1

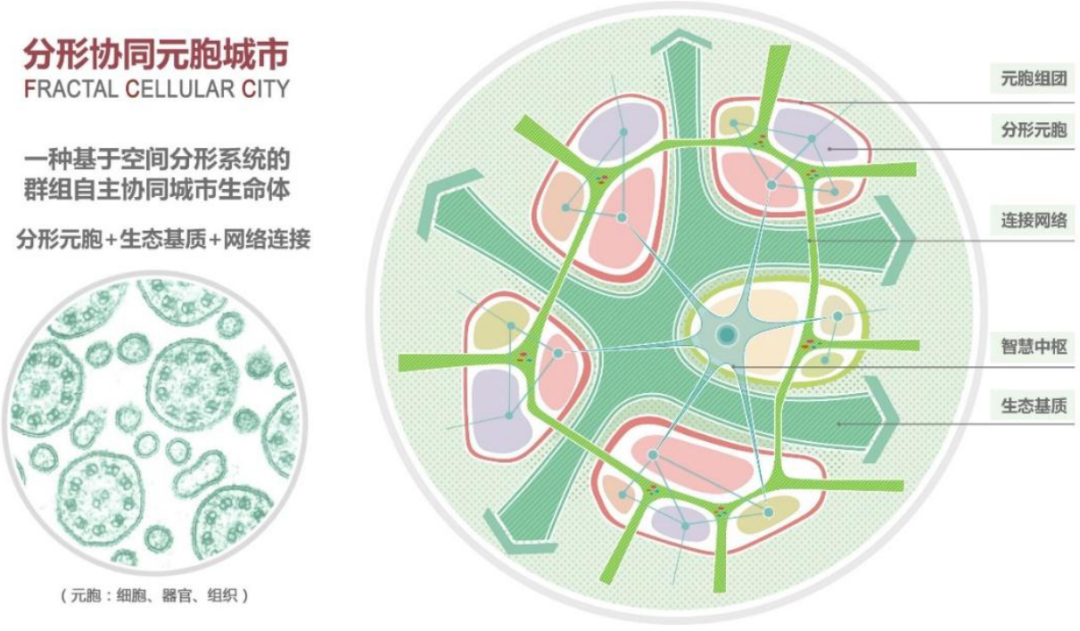

整体方案概述

项目基于淀东片区“水、绿、文、乡”四大在地资源禀赋,提出“彰显中华智慧的东方园城,面向未来发展的创新智城,弘扬地域文化的时代文城”三大总体定位。设计结合分形理论中的自相似性原理,提出一种基于系统分形的空间结构新范式——分形协同元胞城市,强调生态基质、分形元胞和连接网络三大系统的有机融合,促进区域发展成为具有自组织能力的城市生命体(图12)。

图12 设计理念

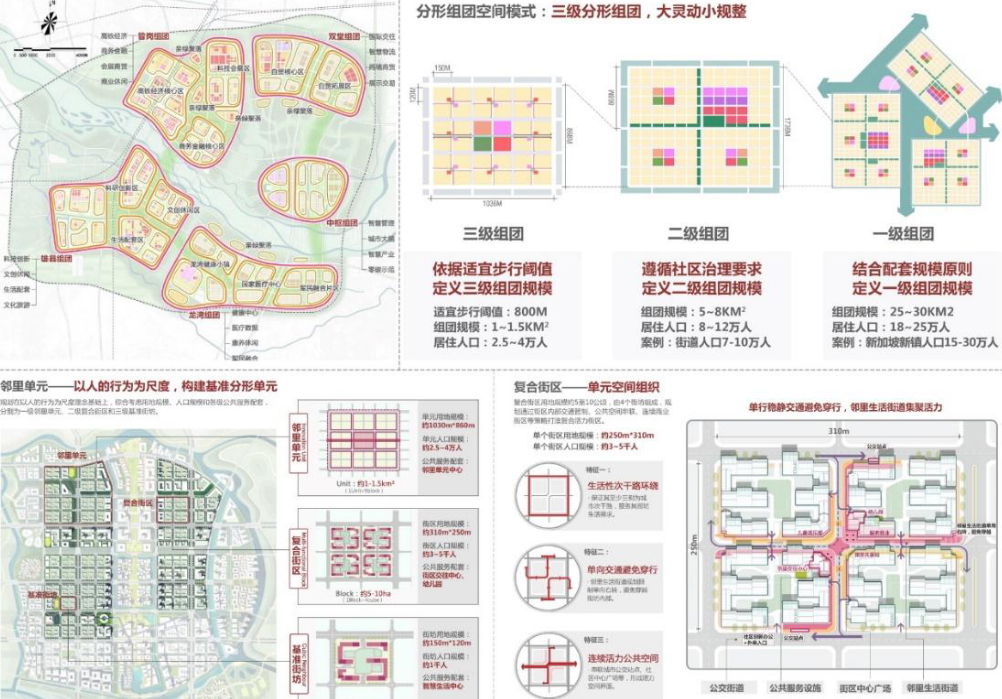

淀东片区总体布局基于“廊道-组团式“分形空间模型,以“三级架构,系统迭代”为原则构建从宏观到微观的穿透性城市设计方案。宏观层面强化整体空间结构,中观层面锚固城绿空间秩序,微观层面注重空间的人性化表达。规划形成“枝干绿脉、五组分形、环形轴廊”的整体空间格局。同时对接主体片区完善全域空间结构,形成主体片区北城南淀,双轴五组;淀东片区元胞环绿,东方园城的全域空间格局(图13)。

图13 用地规划图(左上)、总体城市设计框架图(右上)、整体鸟瞰图(下)

本次城市设计以穿透性城市设计要素为支撑,将城市设计框架分解为具有固定形态的“子集”作为基本物质单元,并通过这些单元的交错叠加来实现多层次空间的连续性。核心设计内容包括以下三大分形空间系统,每个系统贯穿于多个空间层级(图14)。

图14 三大分形空间系统

5.2

多层级生态廊网的分形穿透导控

结合基地现存的大面积生态斑块,构建三级生态廊网体系。三级绿廊共同形成整体化的城市公园,在多层级空间上形成稳定的生态基质。三级生态绿廊按层级序列分为宏观层级的生态维育型绿廊、中观层级的生态游憩型绿廊与微观层级的生活休闲型绿廊(图15)。

图15 三大生态廊道

一级绿廊基于原十字生态廊道整合提升,植入流动性亲自然旱水公园的设计主题,形成常年期、降雨期与雨洪期全时段景观空间;二级绿廊以构建连续的公园环为目标,串连八大主题公园,同时以节水为导向提出四项景观设计策略;三级绿廊重点打造片区组团的活力界面,起到连接片区内休闲空间,承载生态休闲活动的重要作用(图16)。

图16 三级绿廊穿透性导控内容

5.3

多层级功能片区的分形穿透导控

以三级生态廊网为基底,以全域思维将建设用地和战略预留空间一体化考虑,沿环形轴廊布局五个疏密有度、职住均衡的城市一级组团。同时基于分形结构,将五个组团细化为“大灵动、小规整”的三级组团模式,与三级绿廊有机融合。其中基准分形单元结合人的行为尺度,提出“大街区密路网”的模式,塑造邻里单元,突出活力慢行化、生态韧性化、立体智能化三大特征,营造有温度的生活场景(图17)。

图17 三级组团穿透性导控内容

5.4

多层级公共空间网络的分形穿透导控

图18 多层级公共空间网络导控内容

6、结语

城市设计领域应用分形理论主要包含两个层次的内容:一是结合分形理论研究城市的自组织规律,并以此判定城市形态优化的方向,分形城市研究是建立城市设计技术理性与方法逻辑的基础;二是结合理论研究与实践经验,建立有解析力度的“分形城市模型”,除了定性的分析与结论之外,还需要更多定量化的分析作为支撑。本文基于分形理论归纳总结的“穿透式城市设计导控”思路,更多地依赖于城市设计实践经验,在理论层面还需要更深层次的探讨与研究,在技术层面需要进一步应用量化分析工具,才能实现分形理论对城市设计领域的支撑作用。

作者介绍

杜明 上海同济城市规划设计研究院有限公司 城市设计研究院 主创规划师

陈亚斌 上海同济城市规划设计研究院有限公司 城市设计研究院 所长

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 年会论文宣读:基于分形理论的穿透式城市设计导控体系研究

规划问道

规划问道