【作者简介】

赵燕菁,厦门大学建筑与土木工程学院教授,中国城市规划学会副理事长

沈洁,厦门大学建筑与土木工程学院科研助理,助理工程师

提要

城市更新采用什么样的财务解决方案,决定了更新的模式。“中国房地产市场供求关系发生重大变化”,房地产黄金时代的终结决定了过去屡试不爽的土地融资工具不能再用来解决城市更新资金来源的问题。通过“增容”为城市更新融资的传统模式,本质是对公共财富的透支和转移,隐藏着巨大的财务陷阱。正确的城市更新必须引入业主的资产负债表,以自主更新作为城市更新的主要模式。为此,土地的收费模式、物业处置权结构和相关的审批规则都必须进行修正和改变。

关键词

城市更新;资产负债表;城市转型

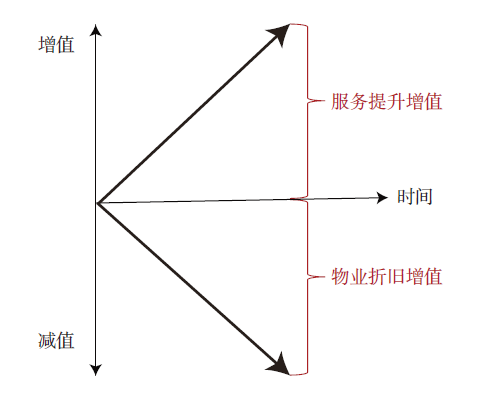

随着城市公共服务不断完善,新的价值不断产生;已经形成的资产陆续折旧,旧的价值不断流失。城市更新的本质就是推动城市升级以满足公共产品消费者新出现的需求,同时捕获折旧资产这部分漏失价值的过程。城市更新涉及政府和产权人两类不同主体,从会计角度来看,城市更新也是一个更新主体重建资产负债表的过程。如果更新的模式不能仔细区分参与主体,简单将不同主体的资产负债表合并在一起,在更新的过程中就会出现财富的转移。结果就是,虽然更新项目本身收益大于成本,但不同主体的资产负债表却会出现损益失衡——有主体在更新中获得暴利,有主体在更新后出现巨亏。一旦出现大规模的财富转移,城市更新就会因制度性不公平而无法持续。

2023年7月24日中共中央政治局会议作出了“中国房地产市场供求关系发生重大变化”的重大判断,房地产市场局势的这一转变从根本上动摇了依赖土地出让平衡城市更新成本的方法,这意味着中国目前主流的以政府主导的拆除新建模式(大拆大建) 不可持续。采用这种模式的城市更新,必将导致公共财政不断失血,最终将整个城市经济置于巨大的系统性风险中。

1 城市更新的财务陷阱

1.1 价值捕获

从一项物业建成伊始,其价值就开始变化,这种变化分为两个不同的方向。一个方向来自土地:随着城市基础设施(如地铁、街道) 的改进,同样一块土地可承载的容积率不断提升;随着公共服务(如学校、公园) 的完善,一块土地改变成更高价值的用途成为可能。这时,只要改变土地的容积率或用途,就可以捕获这部分新增的价值。另一个方向来自建筑(物业):随着时间增长,建筑不可避免地因“磨损”而不断丧失其初始功能。体现在财务上,就是建筑随寿命增加要不断地折旧贬值。这时,只有通过对建筑不断维护、更新、重建,才能捕获这部分流失的价值。

城市更新就是通过资产的重置重新捕获因时间演变而流失掉的这部分价值(图1)。城市更新的方法千差万别,每一个项目都不一样,但主要的路径包括:①改变容积率;②改变用途;③改变品质。只要更新后捕获到的价值高于为此付出的成本,项目的财务就是可行的。从会计的角度,城市更新财务问题就是一个建立资产负债表(balance sheet) 的过程。

图1 城市更新目的是捕获土地增值和物业减值之间的价值差额

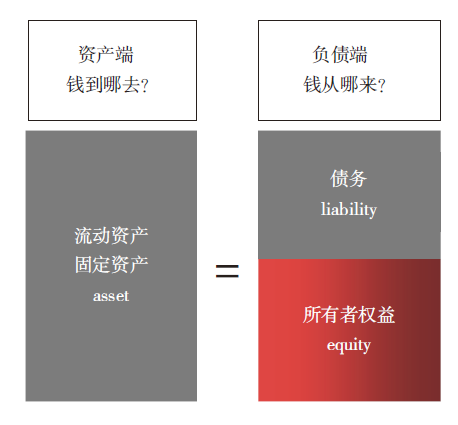

所谓建立城市更新主体的资产负债表,就是解决城市更新的钱从哪里来、到哪里去的问题。前者是项目资产负债表的负债端,后者是项目资产负债表的资产端。负债端又分为两部分——用自己的钱和用别人的钱:用自己的钱是所有者权益(equity),用别人的钱是债务(liability);资产端则可以分为流动资产和固定资产两部分,流动资产是债务融来的钱没花完的部分,固定资产是更新后获得的新物业。

根据会计恒等式,资产端和负债端一定是相等的(图2)。理论上,只要解决钱从哪里来,且数量大于固定资产,城市更新项目就可以实现财务平衡,建立完整的资产负债表。实际上,很多城市更新就是这么计算项目的财务平衡的——只要能在房地产市场上(卖地或卖房) 融到足够覆盖征拆、建安成本的钱,更新项目就可以完成。但这种模式隐藏两个财务陷阱,第一是如何维护更新项目的利润表,第二是如何区分不同所有者(主体) 的资产负债表。

图2 资产负债表揭示城市更新的资金来源与流向

1.2 陷阱一:利润表的维护

利润表(income statement) 也被称为损益表(profit and loss statement),它与资产负债表、现金流表并称会计三大报表。与任何项目一样,城市更新项目建立资产负债表后,立刻就开始发生运营成本(折旧、利息、维护和管理支出等)。只有资产产生的收益(income) 大于运营的成本,才能使利润表大于等于零。如果小于零,就意味着该城市更新是一个“赔钱”的项目。更新越多,赔钱越多。

城市政府作为城市运营的主体,其收益主要来自一般性公共预算收入,主要由税收组成。城市更新项目完成后,一般都会导致预算支出的增加。如果项目更新后带来的新增收入不能覆盖新增支出,预算就会出现赤字。这时政府要么降低公共服务标准,要么选择举债。如果把城市比作一个小区,税收就是小区的物业费。更新后提供的服务增加或是增质,物业费也要随之增加。

在土地私有以直接税为主的国家,通过房地产税将税收与资产的价值挂钩。城市更新后规模扩大(增容)、用途改变和质量提升,都会带来房地产的资产增值,政府通过房产税收取的税收随之增加,城市更新就可以带来政府一般预算收入的增加②。在土地公有以间接税为主的中国,税收主要来自企业生产和流通环节,城市更新后的房地产资产升值并不能直接带来税收的增加。这就会造成城市更新项目越多,城市政府的支出越多,以至于每一届政府的更新都会成为下一届政府的财政负担。

1.3 陷阱二:资产负债表所有者的区分

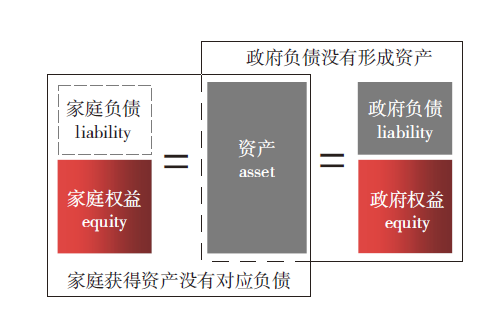

表面上,只要城市更新的融资大于固定资产投入,项目就可以实现财务平衡。但如果把城市更新的资产端和负债端按照所有者(不同利益主体) 区分,就会发现用一个资产负债表判断项目财务是否平衡隐藏着巨大的陷阱——尽管整个项目的资产负债表是平衡的,但不同主体的资产负债表却是失衡的。

城市更新的利益主体一般有四个:产权人、政府、开发商和租赁者。其中,核心参与主体有两个,一个是产权人,一个是政府。产权人在城市更新中捕获的是因物业折旧流失的价值;政府捕获的是因公共服务改善带来的土地升值——同一个项目实际上包含了两个资产负债表。城市更新捕获的价值大于捕获的成本只是项目平衡的必要条件,但还不是充分条件。只有当两个独立的利益主体的收益都大于支出时,项目财务才是真正的平衡。

如果实施更新的主体是产权人,比如老旧小区业主对建筑进行“加高、加胖”、工厂业主对土地用途“退二进三”,这些更新项目通过增容、改用途获得的资产增值都属于盗窃和转移公共财富,因为这部分增值来自土地升值,而土地的价值是政府通过公共财政支出创造的。如果实施更新的主体是政府,往往会通过“增容”的方式去融资——按照市场价征收或回迁原产权人,改造的成本通过出售原土地上增容部分的收益来覆盖。这样的模式表面上看,公共财政没有出钱,但实际上却隐含了公共财富向原产权人(拆迁户) 的无形转移。

简单讲,城市更新项目参与主体如果不是单一的产权人,其资产负债表就必须拆分,每一个参与方的投入(负债)都必须形成对应的资产。在政府主导的“大拆大建”模式中,所有投资都是政府通过在土地市场卖出新增的容积率覆盖的,负债端全由政府承担。但形成的资产却通过回迁、征地拆迁补偿等形式回到了原产权人的资产端——原产权人无须出资就将旧资产置换为新资产。而且在现实中,原产权人在与政府的谈判中往往会获得超额补偿,这些补偿全部都以容积率转移的形式进入家庭的资产负债表。

因此,将更新项目的资产负债表按照利益主体拆分后就会发现,在政府主导的“大拆大建”模式中,政府负债却没有形成资产,家庭(产权人) 获得资产却没有对应负债(图3)。在财务上,这种更新模式本质上就是政府部门的公共财富向原住民(拆迁户) 的隐蔽转移。这就是为什么城市更新往往会制造众多巨富家庭,而政府则越更新,财政负担越重。这种看上去财务能实现平衡的更新模式实际上是一个导致公共财政失血的陷阱。

图3 “大拆大建”模式下政府与家庭的资产负债表失衡

1.4 案例分析:深圳大冲村改造

深圳大冲村改造是城市更新导致财富转移的典型案例。在这个案例中,一共有3个资产负债表:产权人(大冲村原住民)、政府(深圳市政府) 和开发商(华润集团)。大冲村用地规模69.5 hm²,改造前建筑量为102.9万m²。其中,拥有“绿本证”的房屋建筑面积约27.6万m²,无证房屋建筑面积75.3万m²,原规划建筑总量为132.4万m²。

2008年深圳市政府与华润集团签署备忘录,同意大冲村项目规划总建筑量不超过280万m²,新增容积率是根据满足原住民诉求(按市场价格赎回改造权,2008 年大冲村周边的房价大约2 万元/m²) 以及开发商改造的成本和利润计算所得。其中,用于实际赔偿商品房总量达到110.1万m²。到2022年大冲村项目最后一期开盘销售时,开盘价已经达到13.3万元/ m²,房价增长了565%。按照还迁时的市场价值估算,村民的物业价值为605.3亿元,加上开发商赔偿的拆迁安置费用15.8亿元,870户原住民一共获得504.2 亿元的净利润, 户均6200 万元。除了原住民,大冲村项目还需拆分开发商的资产负债表。这个项目里,开发商获得157.9万m²的开发量,已实现销售收入952.8亿元,远高于拆迁时的估值。减去前期258.9亿元的投入,以及土地增值税、企业所得税等税费约350亿元,销售净利润已达343.9亿元。加上开发商自持(含未出售) 的建筑量约有62.1万m²(参考同类用地市场价格,自持部分的价值为405.9—592.0亿元),开发商在大冲村项目获得的总净利润将为749.8—935.9亿元。

反观政府在280万m²的建筑总量中只获得约12.0万m²的建筑量,其中包括6.45万m2的公共配套设施、5.36万m²的保障性住房和0.165万m²的物业服务用房,这些建筑用途直接决定了这些资产基本上都是低收益甚至负收益。大冲村改造后的容积率价值约为1 746.1—1 932.2亿元,除去政府征收的土地增值税和企业所得税约350亿元,政府等于实际付出1 396.1—1 582.2亿元。这意味着政府损失了千亿元级的容积率收益,而这些价值分别转移到了原住民和开发商的资产负债表里。

理解这一点需要先理解“增容”的本质。容积率是城市规划最核心的规划指标,但大部分规划师对这一指标的财务涵义的理解却非常模糊。很多领导把容积率理解为一个简单的技术指标——虽然都知道容积率“很值钱”,但却以为容积率是“没有成本”的。这给规划部门确定容积率造成了极大的压力。要理解容积率的本质,首先就要理解城市的本质。所谓城市就是一组公共服务的集合。城市与乡村最大的差别就是公共服务的多寡。

所谓公共产品(服务) 是企业和家庭都需要但却又非常昂贵的资产。这就需要一个特殊的企业——政府来提供这些产品和服务。按照租税互替理论,如果这些服务免费或低于其成本提供,其价值就会外溢到公共服务覆盖的空间上,这就是土地价值的来源。显然,公共服务提供得越多,水平越高,土地的价值就越高。正是由于空间和公共服务存在这样的价值关联,所以除了直接收取费用的服务(比如水费、电费) 外,大量政府服务的外溢价值都是以对空间收费的方式回收的。比如地方税就是对行政辖区内的经济活动收取的公共服务费,而那些具有明确空间服务对象的公共服务(比如地铁、学校和公园等) 则可以直接对土地收费。

针对公共服务收费的具体方式有两种:一种是收税(租),一种是卖地(批租)。收租就是政府对不动产征税,其财务本质相当于小区的物业费,收益计入利润表的营收项(income);卖地相当于政府(企业) 通过股权融资,一次性“批发”卖掉未来的权益,开发商(券商) 再把该权益“零售”给家庭部门,卖地所得计入政府资产负债表的所有者权益项。土地的价值就是通过单位用地上建筑面积(也就是“容积率”) 来度量的。

因此,容积率在政府的资产负债表里绝不是无成本的,而是负债端的重要组成部分。这也意味每一次容积率的支出都必须在资产端形成对等的资产。将容积率视作像石油、煤炭那样“大自然赐予的”无代价资产是城市更新中常见的“容积率幻觉”。容积率越高,向更新利益主体——产权人和开发商转移的公共财富就越多。这就是为什么城市更新往往会造就许多一夜暴富的神话。

原来容积率只能是1的土地现在可以支撑2的容积率,是因为地铁线的开通,那么增容收益应当计入地铁的资产负债表;原来只能承担100个学生的小区现在可以承担200个学生,是因为学校的新建和扩大,那么增容的收益应当计入学校的资产负债表……如果增容的收益全部用于补偿产权人(原住民),将会导致城市总体财富减值,甚至导致城市政府财政崩溃。

在这里要特别强调,微观财务评估(单一项目) 和宏观财务评估(多项目加总) 的差异。在微观,单一项目卖地收入可以直接根据当前市场价值估算。比如大冲村项目卖地收入远超项目开始时的预估,结果所有项目参与方都赚得盆满钵满。但如果其他开发商看到好处,所有城中村一起改造,就有可能出现灾难性的后果,把所有的项目参与者套牢。一个典型的案例就是昆明的城中村改造。2008年昆明开始大规模城中村改造,具体做法就是通过给每个村庄“足够”的容积率,实现征地拆迁建设成本平衡。截至2015年3月18日,昆明市纳入规划改造范围的城中村382个,实际批准改造城中村257 个,获批改造建筑面积9618.19 万m²,叫停时已启动村庄229个,投入市场总建筑面积7477万m²,相当主城区之前近10 年商品房建筑面积之和。

昆明就像一个上市公司不受节制地在资本市场发行新股圈钱,导致城市所有权益人的资产大幅下跌。拆迁时按照市场价值计算财务可以平衡,等到卖地时却发现地价下跌甚至流拍。大量征拆的债务成为烂账,已经建设的住房成为烂尾楼。滥发容积率导致了严重的财务后果。特别是越来越高的拆迁成本使得对增加容积率融资依赖更加严重,更新项目的财务平衡几乎没有可能。昆明的例子不是个案,之前很多城市的城中村改造都是逐个开发的,赶上房价上涨,不少开发商都赚了钱。这次是中央推动城市更新,大规模的改造同时进行。如果继续采用大冲村的模式,就会带来灾难性的后果。

昆明的实践表明,单纯增加容积率将稀释城市所有不动产的价值。一旦“房地产市场供求关系发生重大变化”,会出现严重后果:①过量的不动产失去流动性(没人接手);②以不动产抵押的债务出现违约;③依赖卖地收入的政府无法融资;④不动产价值下跌,所有市场主体资产负债表都会受损。但即使“容积率幻觉”危害如此之大,城市政府为什么还是对“增容”乐此不疲?这是因为:①大规模更新可以拉动GDP总规模并获得相关的建安税收,特别是前者,往往是政绩竞争的主要指标;②可以改善城市形象,随着生活水平的提升,密集的低收入聚集区有损一个城市的“体面”;③可以避开财政“硬约束”,这点是最主要的,同真金白银的财政收入不同,容积率是一个予取予求“规划指标”,无须人大批准,不纳入政府预算。

“针对近期各地推动实施城市更新行动过程中出现的大拆大建、急功近利的倾向”,2021年国务院转发建设部《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》(建科〔2021〕63号),文件明确提出“坚持‘留改拆’并举、以保留利用提升为主,严管大拆大建,加强修缮改造,……除违法建筑和被鉴定为危房的以外,不大规模、成片集中拆除现状建筑”。当时很多城市政府并不理解中央这一文件的意图,结果短短两年时间,“中国房地产市场供求关系发生重大变化”,房地产市场从供不应求转为供大于求,当年那些大拆大建的城市无不深陷债务危机,没有继续大拆大建的城市逃过一劫。

2 从并表到拆表

2.1 三类土地使用者

要避开城市更新的财务陷阱,首先必须拆分政府和其他所有者的资产负债表和利润表。只有所有参与主体的会计报表都能实现平衡,才是真正能实现财务平衡的城市更新。

根据土地的用途和财务属性,城市中土地使用者可以分为三类。一类是在房地产市场上通过购买不动产获得居住权的家庭,这部分居民通过买房为政府建设公共服务提供融资,相当于城市的“小股东”;一类是以城中村为主的原住民,这部分居民既没有交过土地出让金,也没有缴纳房地产税,属于免费搭车的城市“寄生者”;第三类则是通过缴纳税收支付政府的公共服务,相当于城市的“佃户”,为城市提供一般预算收入,由于中国财产税制度尚未健全,这部分土地使用者主要是企业。

这三类土地使用者在城市中的资产负债表是不同的。理论上,所有土地的升值都是政府公共服务投资带来的,对应的是政府的负债。如果土地升值不能回收,政府的资产负债表就存在缺口。

第一类是购买不动产的居民,鉴于商品房所有者相当于城市的“小股东”,其购买的产权面积可以分享土地升值,但增容部分的收益则应计入政府的资产负债表。

第二类以城中村的居民为主,该类主体本应通过房产税(property tax) 支付其公共服务的费用,但由于中国是间接税,理论上这部分居民并没有逃税。而且城中村担负起了保障房的功能,为低收入者提供了大量廉租住房,压低了劳动用工成本,相当于间接参与了企业间接税的缴纳。鉴于其间接补贴者的角色,应当允许城中村分享原合法产权部分的土地升值,但超出合法产权面积的“违章”部分只能获得建安成本的补偿,不能按照市场价值补偿。同理,老城里国有土地自建房的原住民,大部分存在历史遗留问题,其原有产权(包括分享公共服务升值) 的部分可以保全,但增容和更改用途后的升值部分则应归公。

第三类以企业为主的产业用地使用者,相当于城市的“佃户”,原则上都应该以年租的形式(而不是有年限的一次性缴费)为公共服务付费。无论通过什么形式进行权益转让,接收方同时承接缴纳年租和税收的义务。土地增容、改变用途带来的任何价值增加,都不能作为使用者的收益计入其资产负债表。作为“佃户”,只要因为市场或经营原因无法继续履行纳税和年租义务,就应当将土地复原后交还政府并注销土地义务。

因此,无论更新的主体是谁,只要产权没有变,为抵抗损耗贬值的折旧,城市更新的成本就应当计入产权所有者的资产负债表——就像旧家具换新家具一样,成本必须由业主自主负担。对于财务特别困难的更新主体,政府可以提供贷款等帮助,但不能“越俎代庖”。如果政府出资,就必须获得对应的权益和资产。如此一来,将资产负债表拆分以后,政府对“增容”的依赖减少,也就不必通过征拆获得统一改造权,而是可以通过与原住民合作,共同完成城市更新。

2.2 案例分析:喀什老城改造

喀什老城改造是一个政府与产权人合作更新的成功案例。改造之前,喀什老城大都是不符合抗震要求的生土结构建筑, 危房旧房安全隐患十分严重。2008年6月1日,喀什市政府开展动员大会,成立喀什城市更新指挥所进行测绘调研等前期准备工作,2010年正式启动喀什老城的更新改造。表面上看,喀什的城市更新也是由政府主导的成片改造,但由于喀什房价不高,无法通过“增容”为城市更新融资,加上中央政府为改造提供了资助,喀什走出了一条政府和居民共同合作参与的改造之路。

具体做法是:①居民自行拆除原住房(保留可利用的建筑构件),以投亲靠友等方式自行解决周转问题;②在原面积不变的基础上,政府通过与原住民协商,一户一设计,逐户提供设计方案;③政府负责原址新建房屋主体结构(到圈梁部分),居民负责完成屋顶、楼梯、檐廊、门窗及室内外装修等;④政府负责完善长期缺失的市政基础设施(给水、排水、环卫等)。

把喀什模式和大冲村模式做一个对比(表1)。首先是改造数据:大冲村占地面积约为喀什老城核心区的70%,改造前建筑面积差距不大(喀什老城核心区建筑面积为129.5万m²,大冲村102.9万m²),但改造后,喀什老城建筑面积基本没变(129万m²到127万m²);大冲村则是改造前的2.7倍(从102.9万m²到280万m²),合法产权面积更是超过10倍(改造前绿本面积约27万m²)。再看原住民的住宅更新成本:喀什危旧房改造成本共15.34亿元,其中,中央政府9.52亿元,地方政府0.63亿元,居民2.94亿元,其他2.25亿元;而大冲村原住民住宅改造成本为68.2亿元,全部来自地方政府基金收入。平均下来,原住民住宅部分单位改造成本喀什是1201 元/m²,大冲村是61 944 元/m²,二者相差超过50倍!

之所以成本差距如此巨大,并不是由于两地建安成本的差距,而是产权重置(主要是征地拆迁) 成本的巨大差距。在喀什更新模式里,征地拆迁的成本并没有消失,而是计入了原住民的家庭资产负债表里。在大冲村模式中,这部分成本全部源自增容获得的政府基金性收入,但是形成的资产却全部计入家庭部门的资产负债表的资产端,负债则留在政府的资产负债表的债务端。

对比资产负债表。喀什老城更新的基础设施投资7.45亿元(中央政府6.93亿元、地方政府0.37亿元、其他0.15亿元)、三通一平(地方政府0.036亿元)、设计及服务(地方政府3.83亿元) 和地道处理(中央政府0.71亿元),更新后的这些资产大都可以计入政府的资产负债表。政府的投资形成政府的资产;原住民投资的主要是住房,除部分建安成本由政府补贴外,资产重置成本,包括拆除、周转、回迁、装修以及直接建安成本(2.94亿元) 大部分由原住民自主承担,其负债和成本都计入家庭的资产负债表。

对比利润表。大冲村改造后原住民的租金和开发商的商业部分营收增加,但政府的财政收入和就业却因为低收入者房租的增加而受到无形的损害,且还要支付由于公共服务增加带来的新增支出。喀什改造前后,政府现金流变化不大,但家庭部门的利润表却得到了改善。老城改造完,很快成为国家5A级旅游景区,2019 年全年喀什接待游客1517.25万人次,旅游收入152.13亿元,其中,喀什古城景区接待游客970.87万人次,商铺年均收入由2.4万元增至5.6万元,人均年收入由0.6万元增至1.4万元。特别重要的是,改造后核心区商铺达3290户,是改造前的4倍多;实现直接就业超过9000人,间接就业近50000人;老城区外围片区商铺由1284户增至4316户,实现就业26 964人。老城的改造有力地促进了喀什的社会稳定,减少了潜在的维稳成本。

通过对比可以看出,政府主导的更新和原住民自主的更新最大的差别:前者是政府形成负债,居民形成资产;后者则是引入原住民(家庭) 的资产负债表。通过引入家庭部门的资产负债表,喀什的城市更新摆脱了对“增容”的依赖,减少了公共财富向原产权人的大规模转移,特别重要的是,这一更新模式避免了对本地房地产市场带来的巨大冲击。

3 自主更新的制度障碍

显然,城市更新项目要想真正实现财务平衡,实现中央提出的“坚持‘留改拆’并举、以保留利用提升为主”的更新模式,就必须引入原产权人的资产负债表,从过去以政府主导的土地融资模式转向产权人主导的自主出资模式,这意味未来城市更新一定是以自主更新为主。所谓自主更新,就是由产权人各自出资(负债),政府作为公共服务基础设施的产权主体负责公共区域更新,业主作为房屋产权主体负责私人物业的更新,更新后形成各自的资产。古今中外,这一模式都是更新的主要模式。有人质疑中国老旧小区缺少自主更新的内在动力,没有政府主导的一致行动,城市更新不可能自动发生。实际上,自主更新的动力在中国从未消失,只要有漏失的价值,市场就一定会寻找各种方法捕获这些价值。各地老城里屡禁不止的“违章”建设,就是城市更新内在动力的显露。中国形成以拆除重建为主的城市更新模式除了“容积率”这一独特的融资工具外,更主要的是与各种现行制度对自主更新形成的巨大阻力有关。要想真正推行自主更新,相应的政策制度和技术路线也要随之改变。

3.1 一次性的土地出让定价机制

中国目前的土地出让制度最早来源于《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》。按照这个条例,土地使用权出让最高年限按用途分别为:①居住用地70年;②工业用地50年;③教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;④商业、旅游、娱乐用地40年;⑤综合或者其他用地50年。根据该条例第十四条规定,“土地使用者应当在签订土地使用权出让合同后六十日内,支付全部土地使用权出让金”。

显然,一次性支付整个合同期内的出让金是根据城市资本型增长阶段融资需要制定的,但这一规定也锁定了使用年限内土地用途和开发强度(容积率),虽然该条例也在第十八条规定“土地使用者需要改变土地使用权出让合同规定的土地用途的,应当征得出让方同意并经土地管理部门和城市规划部门批准,依照本章的有关规定重新签订土地使用权出让合同,调整土地使用权出让金,并办理登记”。

但在现实中业主更新物业的行为并不一定伴随产权转移。更新用途往往具有高度的专属性,由于无法像通用功能那样通过“招拍挂”给新的土地用途定价,这一途径在审批上就难以执行。城市更新主要是通过改变用途和容积率来捕获漏失的土地价值的。如果这个问题不解决,城市更新就只能根据“原使用性质、原建筑基底、原产权登记建筑面积、原建筑层数、原建筑高度”(五原翻建)的原则走危房改造的途径,而此外的大量基于产权人资产负债表的更新行为都是“违章”的。

Black Block Bistro,位于厦门市思明区溪岸路234号,原来是一栋私人住宅,经过鉴定为C级危房。店主阿木先生(化名) 向原产权人租赁下来后,经过一年的改造设计成为工作室与咖啡厅一体的社交空间(图4)。由于其独特的设计,如今已成为溪岸路上新的网红点,每天慕名而来线下打卡的人络绎不绝。项目改造成本约100万元,改造前物业价值约300万元,改造后原产权人进行出售时已经升值到900万元。该项目改造前产权面积86.4 m²,用途为居住,改造后建筑面积162.249 m²,用途为商业。由于这个改造并不符合危旧房“五原”的规定,直到现在仍然需要因“违章”跟城管部门周旋。

图4 Black Block Bistro 改造前后对比

类似这样自主更新的现象几乎在所有城市的建成区都屡禁不止,而且改造后的建筑常常成为城市新的“网红打卡点”。规划部门对这类有益的自主更新最大的“支持”就是“视而不见”,但这也为此类更新留下经营隐患。如果城市放弃成片改造模式,鼓励业主自主更新,首先就要破除一次性定价形成的制度障碍:①所有物业建成后,都可以根据市场需要向规划部门申请改变用途和容积率;②容积率改变不能超过该地区公共服务容量;③用途改变不能突破“负面清单”规定,并需征得周边利害相关人同意;④政府根据市场需求通过制定不同的租金标准鼓励或限制特定的土地用途;⑤按照政府公布的租金为新的功能和新增容积率支付租金;⑥产权用途和年限保持不变。

将事前一次性收费改为事后逐年收费,为存量物业按照市场需求和公共服务变化调整用途和容积率提供了一条合法的路径。按照这一方法,不仅单栋物业可以随时更新,就是物业内部的不同功能也可以按照市场需求及时调整。城市自主更新的“违章”合法化后,大量的内生更新动力就可能被释放出来。业主的资产负债表就可以引入城市更新,政府就可以摆脱对“增容”的依赖。

3.2 产权的细碎和虚置

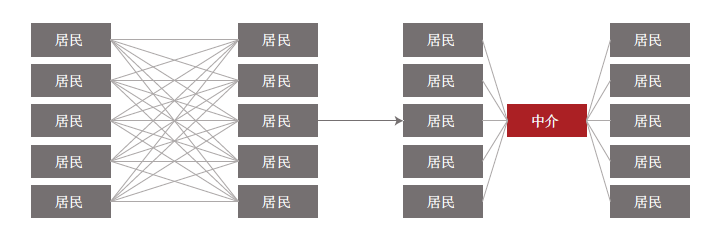

如果最小的改造单元由多个业主持有,甚至找不到有处置权的持有人,业主的资产负债表就无法建立。比如很多单元楼房是由多个产权人共有的最小更新单元,以及很多公房和华侨房由于历史原因或平均继承制,产权的处置人逐渐分散或灭失,更有类似喀什老城,一开始就没有登记过正式产权。一旦产权无法处置,更新的资产负债表就无法建立。如果出钱的人得不到相应的资产,更新的阻力就会大增,最后又会回到依赖政府强拆,重建业主产权的老路。可以说产权(资产处置权) 的细碎和虚置乃是城市衰败最主要的内在机制。

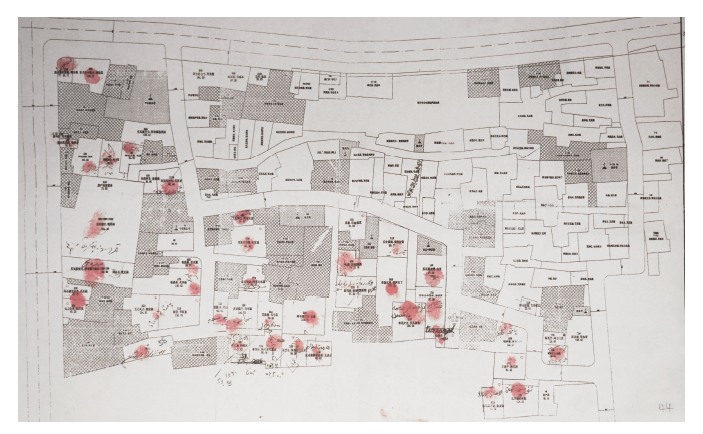

针对这一问题,解决的办法有3个。①引入中介。将产权人之间“多对多”的谈判变为产权人对中介的“多对一”谈判,降低产权人之间协调的交易成本(图5)。厦门湖滨一里60号楼居民自主更新的探索中,一位居民纪先生就主动承担起中介的作用。如果有一个中介单位可以把报批、融资、拆除、周转、设计、建安、监理、验收、装修以及交钥匙等工作,整合成一个完整的解决方案,就可以极大地降低集合物业集体行动的交易成本。物业更新就会像家具更新一样便捷。②分离产权与处置权。这就需要更新现有法律,规定任何继承、转让、抵押过程形成的产权变化,必须确定物业的处置权不能分割(类似日本的长子继承制)。处置人有权处置,非处置人则有处置方案的优先选择权。只要资产的处置权不分割,物业更新的协调成本就会显著下降。③产权格式化。很多老城区由于历史久远,法律变更,产权归属已经无法追溯和澄清,可以采用格式化的方式重建产权。喀什老城采用邻居互认,以按手印的传统形式几乎完全新建了老城自主物业的产权(图6)。如果没有明确的物业权,要想建立家庭部门的资产负债表是不可能的。

图5 中介可以极大降低协调的交易成本

图6 喀什老城居民画押认定的确权图

3.3 技术规定与标准的限制

除了上述两个核心制度障碍外,很多外围的冲突性规则也需要调整。比如作为审批依据的许多技术规定等,这些技术规定大多是在存量物业建成后出台的。如果是大拆大建模式,可以拆除重新规划满足现有设计规范和要求。但如果采用自主更新模式,尤其单个物业的区域较小,更难像成片拆除改造那样重新规划匹配规范,若按照新的标准审批旧的物业,很多规划要求都无法在自主更新的条件下得到满足。因此需要根据新的实际情况逐步调整规范,或为城市更新建立单独的技术规定和审批标准。例如可以对城市更新的项目执行容缺审批:①不恶化现有规划条件,自动获得更新许可;②选择适用的公共服务设施满足规定要求,比如喀什老城就购置了适于在狭小街道通行的消防、巡逻工具;③仿效历史街区相关规定办法,出台专门针对城市更新的技术规范和条例。

4 结语

在中国城市化的下半场,所有城市都将进入残酷的淘汰赛,而城市更新是中国城市化转折点上的关键一环,若能完成这关键一跳,城市就可以“鲤鱼跃龙门”,转入可持续的运营型增长,而那些无法跳过城市更新陷阱的城市,将会在新一轮城市竞争中被淘汰出局。

同样,这也是城市规划再生的最后契机。城市更新不仅仅是规划业务的改变,更主要的是城市规划理论和方法的改变。我们必须学会使用新的规划工具。随着增量资产的减少,存量资产的保值、增值就成为城市规划的新的且主要的业务,城市规划的政策制度和技术路线都需要随之发生改变。未来的城市更新主要不是设计房子、道路、绿化,而是设计更新的政策、激励和模式。那些先完成转型的规划设计院,将会迅速走出当下的财务困境,那些发展出新的规划工具的同行,将会成为规划学科未来的领袖。当下那些对学科主导权的争夺都将会成为学科历史上的笑谈。

本文引用格式:赵燕菁, 沈洁. 价值捕获与财富转移——城市更新的底层财务逻辑[J]. 城市规划学刊,2023(5): 20-28. (ZHAO Yanjing, SHEN Jie. Value Capture and Transfer of Wealth: The Underlying Financial Logic of Urban Renewal[J]. Urban Planning Forum,2023(5): 20-28.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章

欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2022年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官网链接:https://upforum.tongji.edu.cn/main.htm

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】价值捕获与财富转移——城市更新的底层财务逻辑 | 2023年第5期

规划问道

规划问道