【作者序】从人类文明史看,城市一直担任着文明坐标的角色,而生态城市承载了人类对生态文明的憧憬。生态文明建设理念包括绿色发展、循环发展和低碳发展的理念,弘扬生态文化和倡导绿色生活的理念,尊重自然和维护平衡的理念,树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念等。生态城市实践本质上是将生态文明建设理念融入城市营造全过程的社会活动,或者说,生态城市实践就是关于生态文明建设理念的城市实践探索。

从个体的生命历程看,绝大多数人都至少有三次以上选择城市(学习、工作和养老)的机会。尽管选择的理由很多,但安全的生活环境、洁净的空气与水、舒适的城市气候、亲生物的自然体验、优美的城市景观、独特的文化特质、适当的生活节奏、全龄友好的服务等,是个体选择城市的普遍准则。值得注意的是,上述这些城市特征,也是生态城市的基本特征和建设目标。

自从1970年代联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划”中提出了生态城市概念后,国内外相关学者逐渐构建起相对完整的生态城市思想体系。撰写本专栏的目的之一是讨论“从规划、建设、管理层面如何实施生态城市”,专栏尝试从本体论层面探讨生态城市实践的整体全景,从物质层面聚焦生态城市实践的若干技术性议题,从社会层面审视生态城市实践的公平与正义的议题。

生态城市有普适性的实践框架,但针对特定地区的生态城市,具体的行动路径将是地方性的。每个生态城市都是与众不同的,都有其特定的社会经济和文化背景、资源环境条件以及期望解决的问题,需要关注该城市的人(社会)—事(行动)—物(环境)—知(知识)的匹配性,“适境律”是生态城市实践成功的关键。生态城市实践特别强调策略和行动的综合性,本专栏尝试从若干核心议题入手,探讨生态城市的实践路径,并通过部分案例进一步诠释实践过程。

如果说城市是一个可持续性问题的发生器,那么生态城市应该是一种可持续性问题的解决方案。受《国际城市规划》编辑部邀请,笔者基于《生态城市实践指引》一书的部分内容形成这个生态城市专栏,期待相关讨论对我国推动城市高质量发展和下半场的可持续城镇化有所启示。

第十八篇 绿色基础设施的规划实践案例

②宝鸡和贵州仁怀南部新城空间规划实践

1.1 案例背景

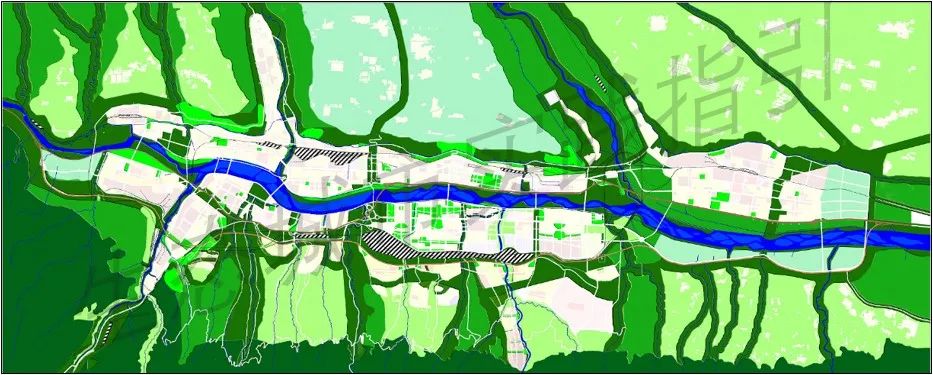

图1 宝鸡市建成区与南部新城空间关系图(2004年)

图2 宝鸡市城市绿色基础设施网络空间布局结构

图源:宝鸡市渭河南部台塬区生态建设规划(2006年)

2 贵州仁怀市南部新城生态城市设计实践

仁怀的城市建设严重制约了茅台酒厂的用地发展,茅台镇区产生的废气、固体垃圾和污水没有有效的处理方式和固定的收集设施,对生产茅台酒的自然环境造成了极大的破坏,城市建设与生态环境保护之间的矛盾非常突出。仁怀市南部新城建设为保护关键性的水源涵养区创造机遇。保护和恢复西山的植被,控制水土流失,避免由于传统农业开发对盐津河水环境的影响。南部新城建设通过实施生态城策略,为保护西山和鱼鳅河野生动植物栖息地,建立中心控制点(栖息地)之间的关键连接通道和踏脚石,为维持野生动植物种群的健康和多样性提供机遇。通过展现酒文化内涵和特征,优化南部新城的空间结构,为形成良好的城市空间特色提供机遇。仁怀市中心城区总体结构为“一城三片、组团发展、融山融水”的网络城市格局,分别为中枢片区、茅台片区和南部新城,南部新城规划区面积约18km²。

2.2 规划目标

规划建设国家酒文化产业高地,承担城市酒文化体验和休闲养生度假功能,与茅台镇茅台生产基地同时构成仁怀市第二、第三产业的支撑点,提高仁怀市城市综合竞争力,形成中国酒文化旅游休闲基地。以茅台酒资源为载体,深入挖掘仁怀酒文化和红色文化资源,体现多元地域文化特色,以酒文化体验和生态旅游产业为核心,形成集观光旅游、度假旅游、商务旅游、会议展览等相关产业为一体的超强产业集群和产业链,引领和带动其他相关产业的发展;保护和维育区域生态资源,突出其区域的生态服务功能,保护水环境和野生动植物的生态环境,将生态保护与生态旅游有机结合;充实和完善区内各项设施,建设集文化、科普、教育、休闲、生产服务功能为一体的低碳生态新城。

2.3 规划策略

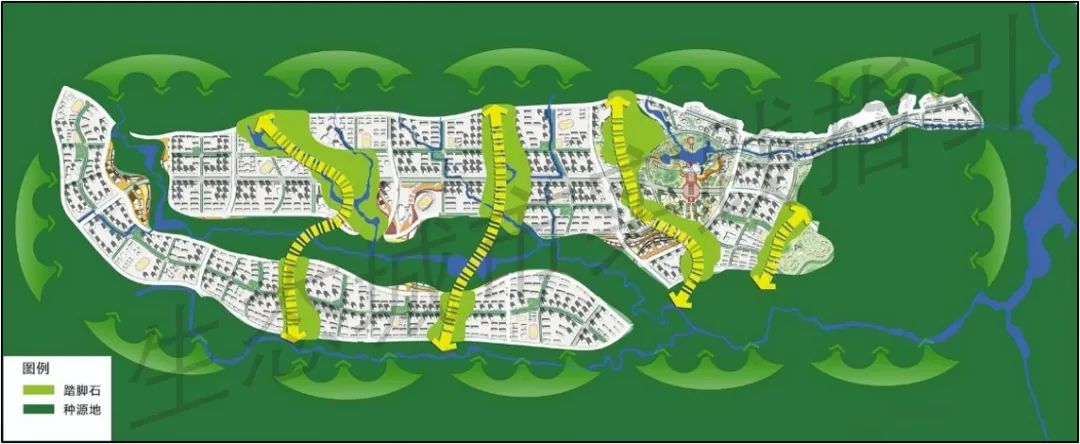

仁怀气候环境为白酒酿造提供了特殊的、无法“克隆”的微生态环境,因此在南部新城开发过程中必须考虑城市建设对局部气候环境的影响。规划设计的重点是生物多样性保护、水环境保护、风环境的有效利用以及特色文化空间结构的重塑。提出如下规划策略:(1)整合绿色开放空间,优化空间格局和用地形态,避免规划区无序发展所带来的城市生态损失和土地资源浪费,引导规划区合理有序发展;(2)合理配置建设用地,基于精明增长理念,促进规划区健康高效发展,为新城的合理发展提供科学的决策依据;(3)建立以绿色基础设施网络为载体的城市生态环境支持系统,基于精明保护理念,引导城市健康持续发展;(4)保护关键的水源涵养区和野生动植物栖息地,以及栖息地之间的关键连接通道和踏脚石,形成遵从自然过程的生态结构,有效维育喀斯特峰丛洼地的生态空间结构,保障生态服务功能的正常发挥。

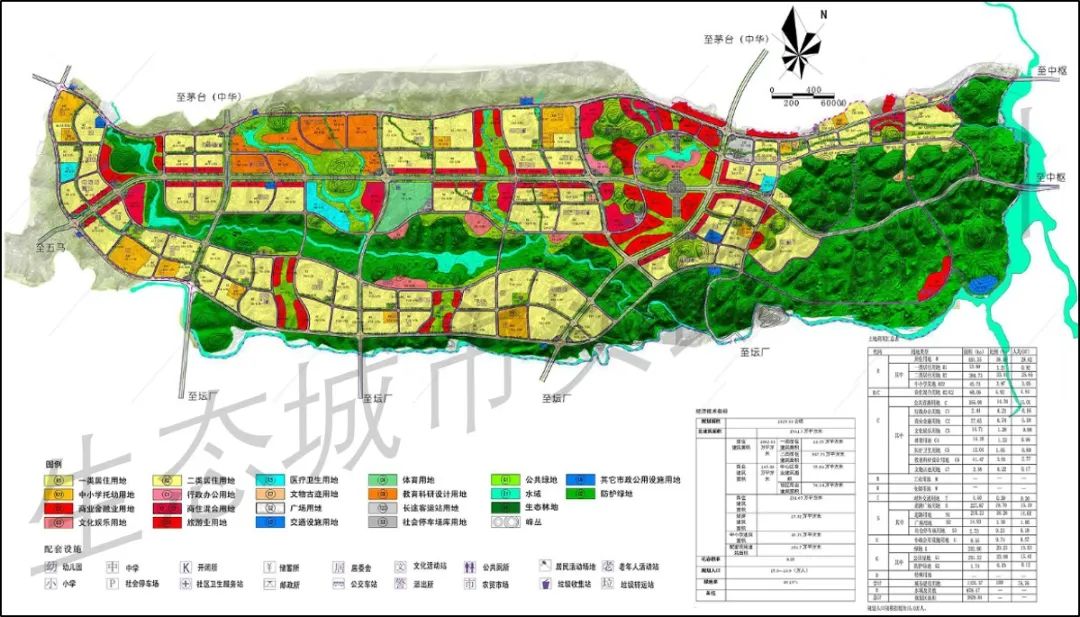

2.4 总体布局

为了维护茅台酒原产地的生态环境,确保茅台酒特殊生产用水以及酿造环境的安全,提出生态城市规划策略,减缓和避免传统开发建设对茅台酒原产地气候环境和水环境的影响,维护区域水环境和生态系统的健康,科学指导仁怀南部新城的开发建设。该地绿色基础设施网络构建方法和规划实施途径如下。

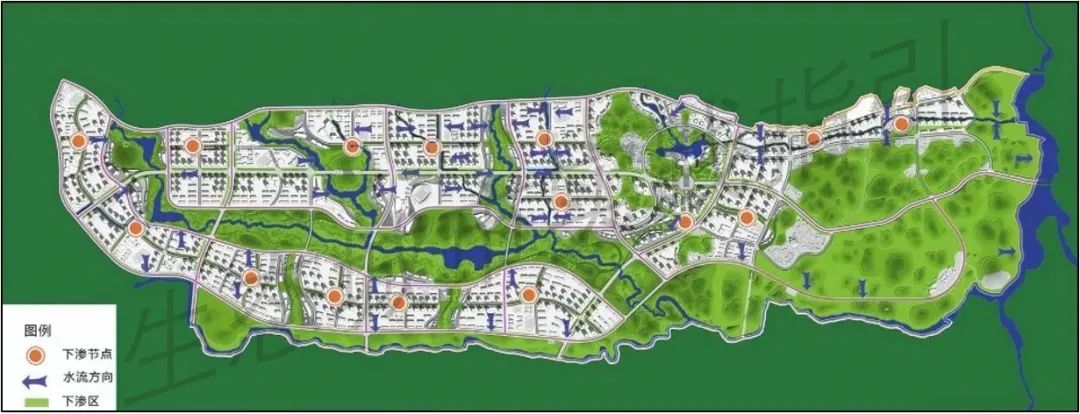

(1)结合新城水环境保障的需求目标,通过构建基于湿地塘链系统的绿色基础设施网络,调节城市水量和改善城市径流水质,维持和保障健康的鱼鳅河水生生态系统(图4);

图5 基于生物多样性保护的GI网络

图源:贵州省仁怀市南部新城总体城市设计与控制性详细规划(2011年)

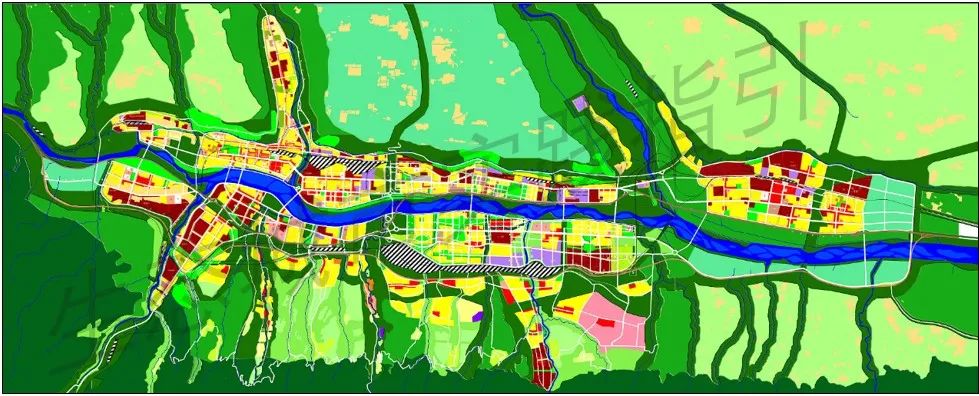

图8 南部新城土地利用规划

专栏文章

11 响应气候变化的城市实践案例②荷兰应对洪水的韧性实践探索

13 城市水系统一体化管理实践案例——上海黄浦江两岸生态修复实践

编辑、排版 | 顾春雪

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 · 专栏 | 生态城市(19)绿色基础设施的规划实践案例②宝鸡和贵州仁怀南部新城空间规划实践

规划问道

规划问道