研究背景

本课题是川西北生态示范区国土空间规划的研究专题之一(KY-2019-YB-A05)。本课题兼具“省级国土空间规划”和“专项规划”的特点,探索了省级次区域生态空间格局规划与分级分类管制的创新方法,同时也起到“双评价”与国土空间规划之间的衔接作用。

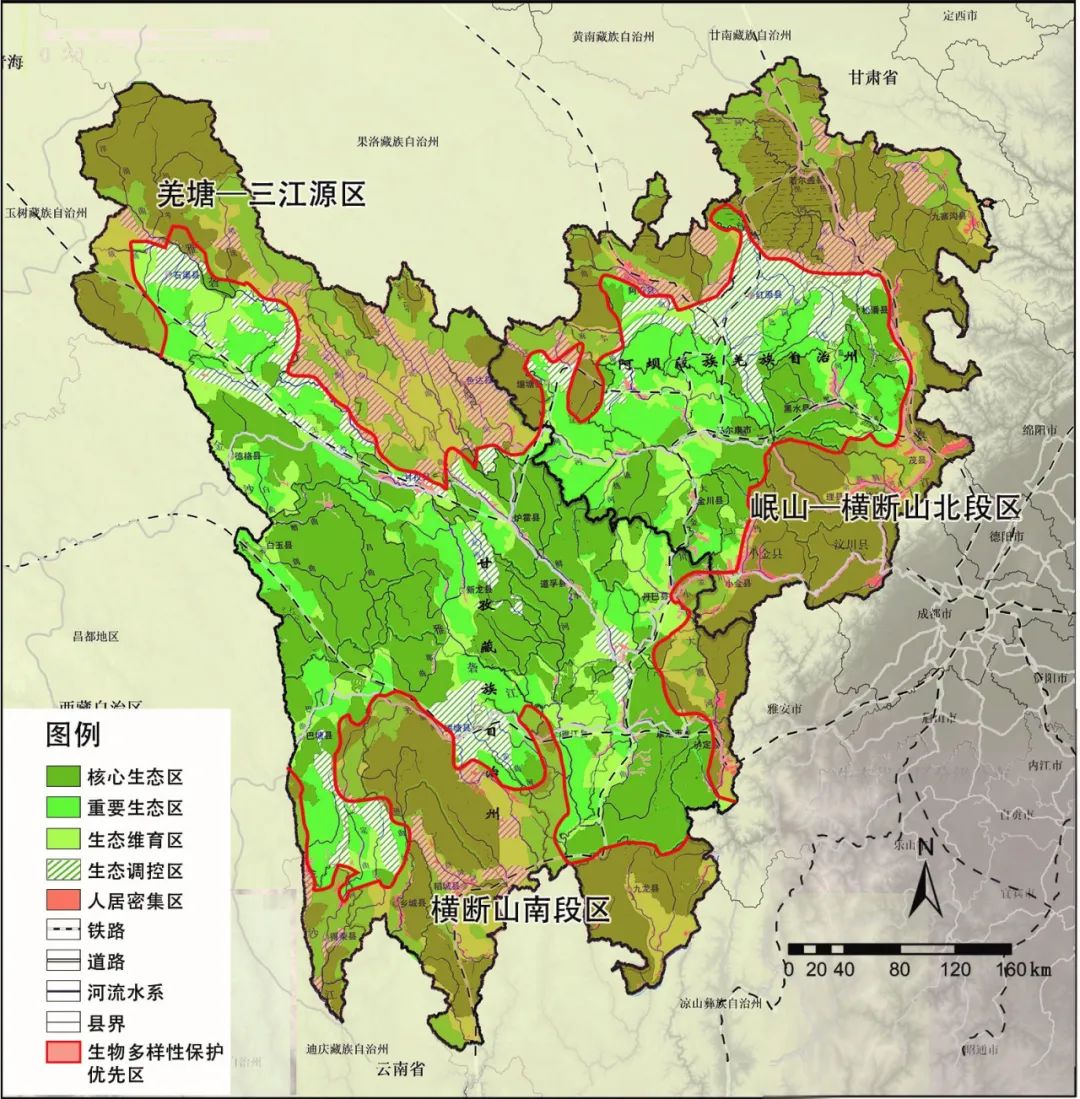

川西北省级次区域位于川滇青甘藏五省(区)结合部,地处四川盆地与青藏高原连接地带,包括阿坝藏族羌族自治州和甘孜藏族自治州2个州、31个县(市),幅员面积23.26万km²,占四川省总面积的47.9%,是长江、黄河两大水系主要水源涵养地。全域属国家级重点生态功能区,资源环境约束强,生态修复和改善环境任务重,生态保护补偿机制尚不健全,资源开发与生态环境保护矛盾突出。因此,构建安全的川西北生态空间格局,对于维持该区域生态环境稳定、保护生物与文化多样性具有重要意义。

主要挑战

▲ 承载和落实国家层面明确的战略要求。川西北地区涉及国家和省级众多的战略要求,需要在生态空间格局构建中承接和落实。《国家主体功能区划》和《四川省主体功能区划》明确川西北地区的大部分市县涉及3个国家重点生态功能区,关系全国或较大范围区域的生态安全。《中国生物多样性保护优先区域》明确了川西北地区的东、南、北部19个市县地区涉及3个生物多样性保护优先区。

▲ 与省内其他次区域具有显著的差异性。川西北地区与省内其他次区域的主体功能定位有着显著差异。根据《四川省主体功能区划》,省内其他四个次区域均属重点开发区,川西北次区域为国家层面的重点生态功能区,属于限制开发区,但可以适度发展不影响主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。

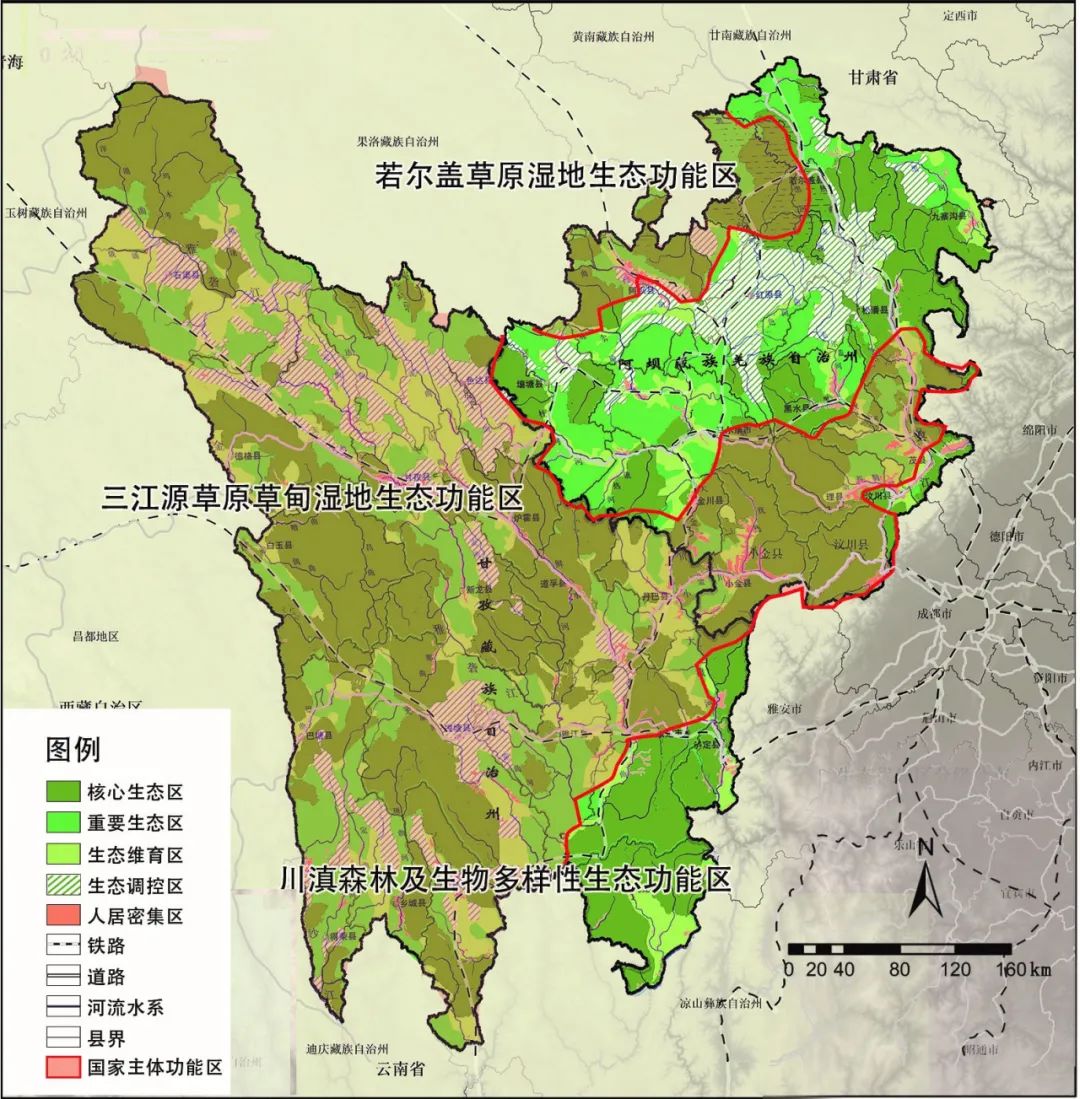

▲ 强调与省外以及其他次区域的协调性。川西北的石渠县与青海省三江源草原草甸湿地生态功能区接壤,与若尔盖草原湿地生态功能区均是三江源的重要水源涵养地。川西北地区还属于川滇森林及生物多样性生态功能区,是全球生物多样性保护的关键区域,青藏高原生态屏障的重要组成部分,是国家重要生态安全屏障主体功能区。川西北也是四川省内唯一的重点生态功能区,主要提供水源涵养、生物多样性维护、水土保持和水文调节等重要的生态功能。

川西北生态空间格局构建策略

3.1

生态系统服务供应水平与重要性评价

根据国家和省级主体功能区划明确的水源涵养、生物多样性维护和水土保持三项主要生态功能,以及川西北地区气候调节服务的重要价值,选择这四项关键生态系统服务为研究对象。依据《环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南》,采用水源涵养量模型和水土流失方程(RUSLE)模型,分别测度水源涵养和水土保持服务供应的物质量;运用InVEST软件的碳存储模块测度气候调节服务的供应量。再运用生态系统服务累积曲线方法,通过识别曲线突变点,确定三项生态系统服务供应水平的重要性分级。

根据《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》和《生态保护红线划定指南》,结合自然保护地体系重要性和《四川省生物多样性保护战略与行动计划(2011-2020年)》中划定的生物多样性保护优先区,分级评价生物多样性维护服务的供应重要性。

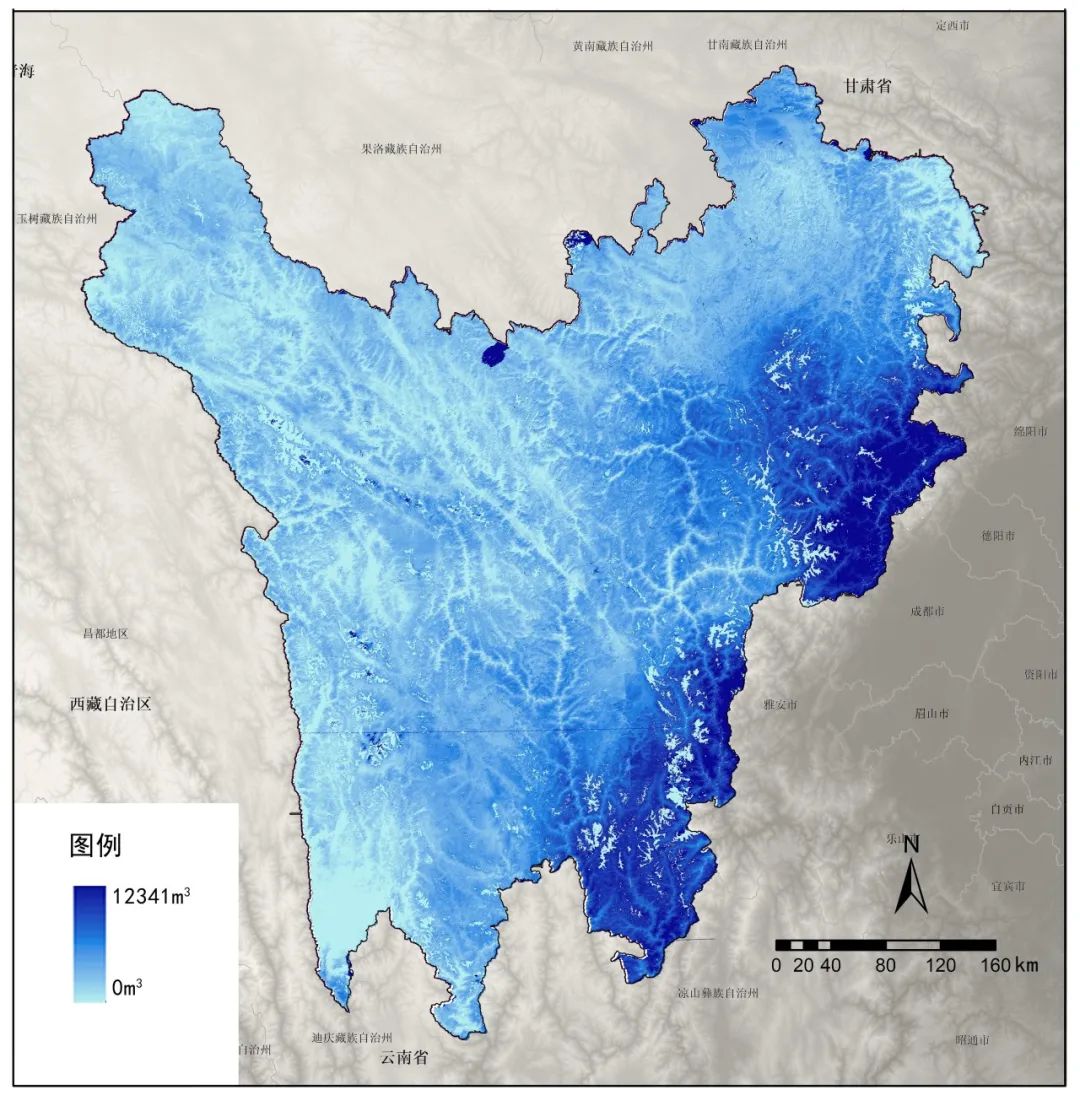

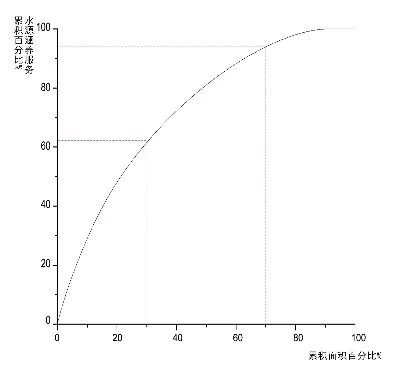

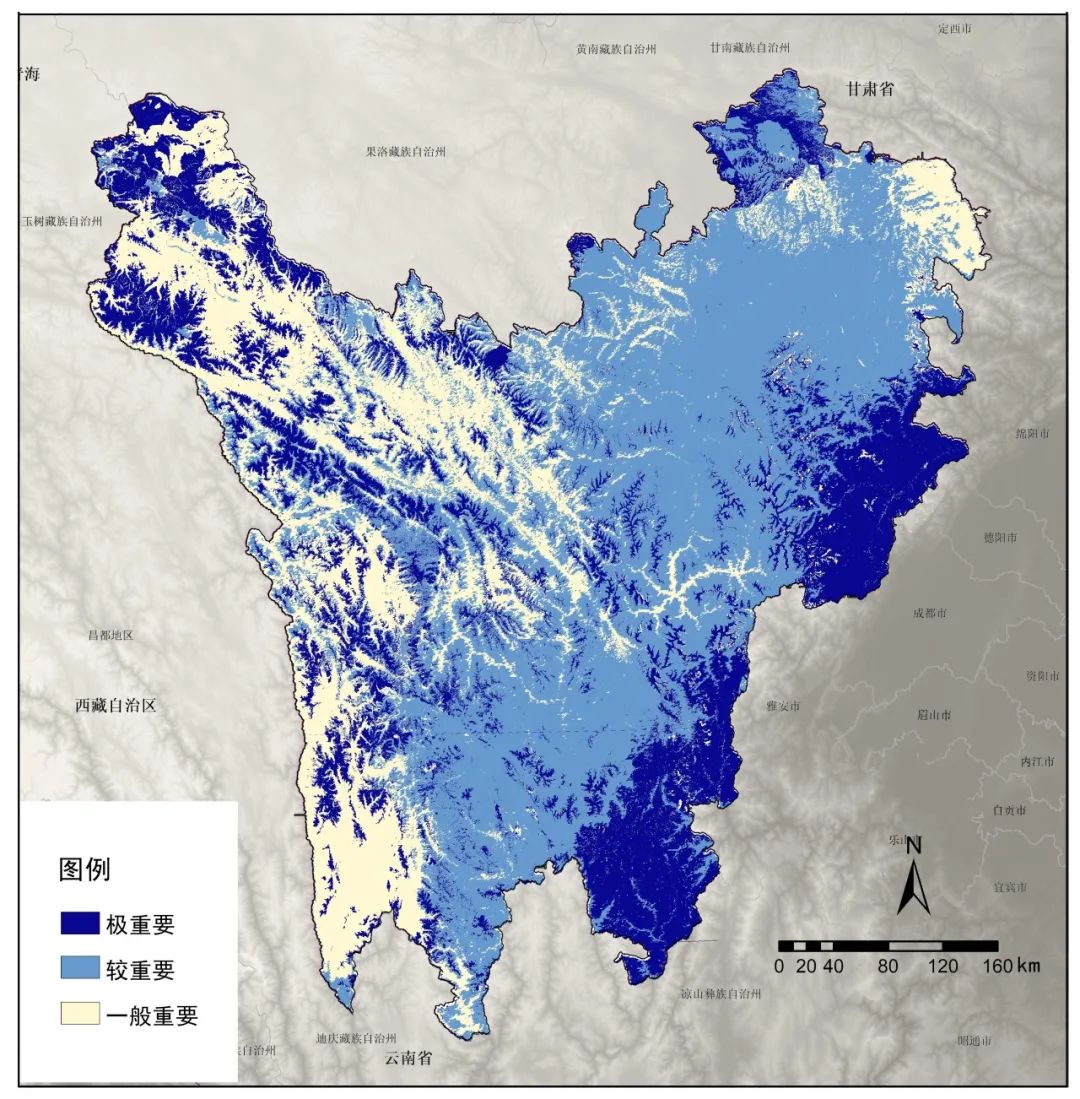

川西北地区水源涵养能力较强的生态空间主要分布在川西北东部、若尔盖草原、极高山地和石渠县三江源地区,与森林覆盖空间、雪山分布和降水量自西向东递增的趋势基本一致(图1a)。水源涵养服务极重要区以约30%的空间提供了约62%的服务,约70%的生态空间提供了约94%的服务,是较重要级和一般重要级的分界点(图1b-c)。

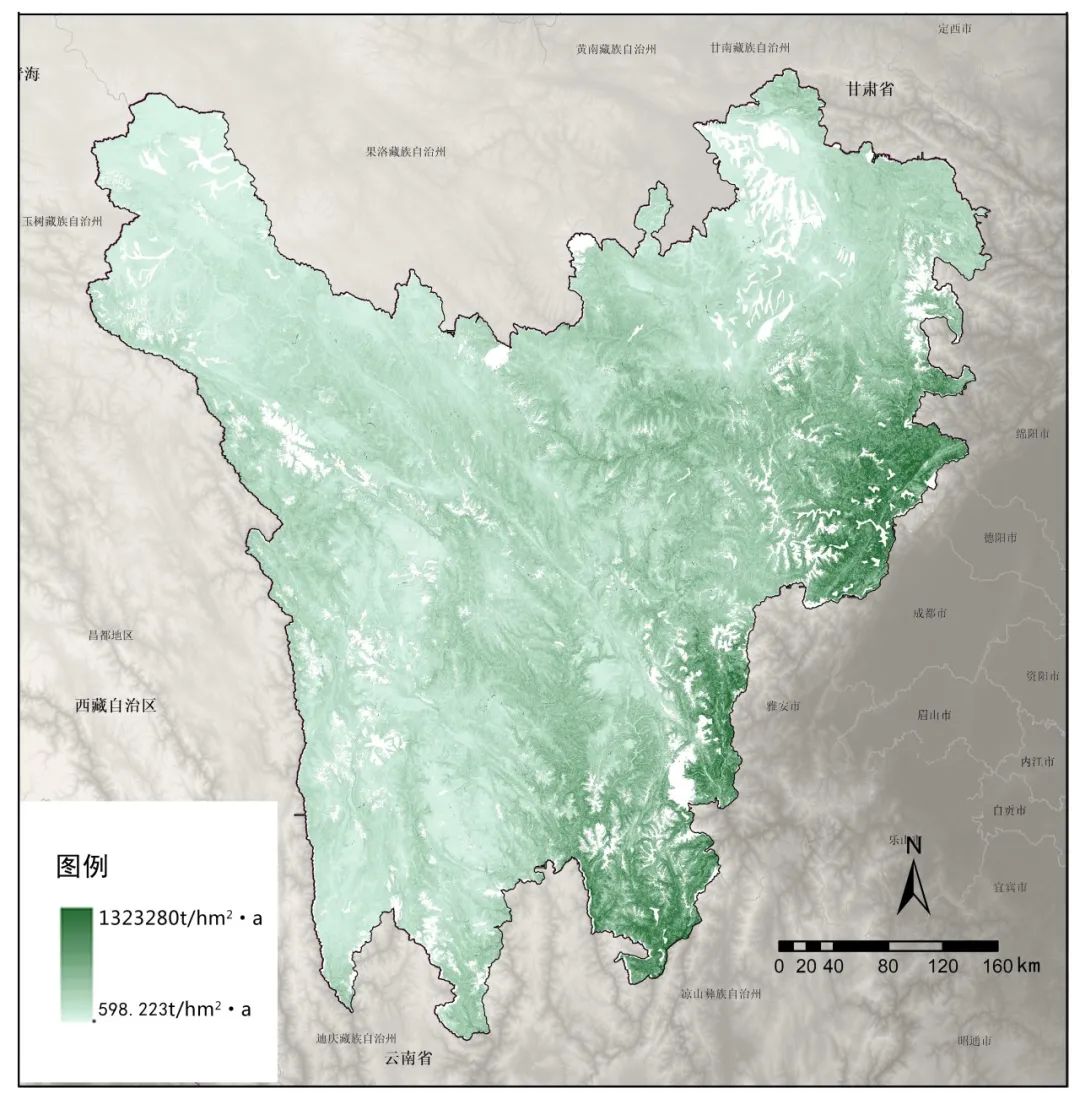

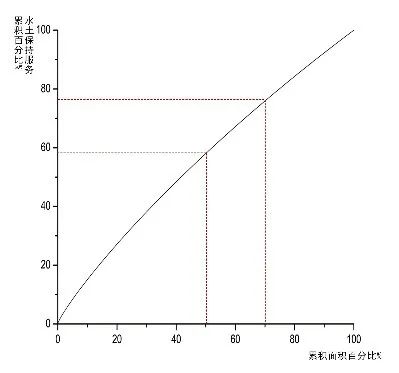

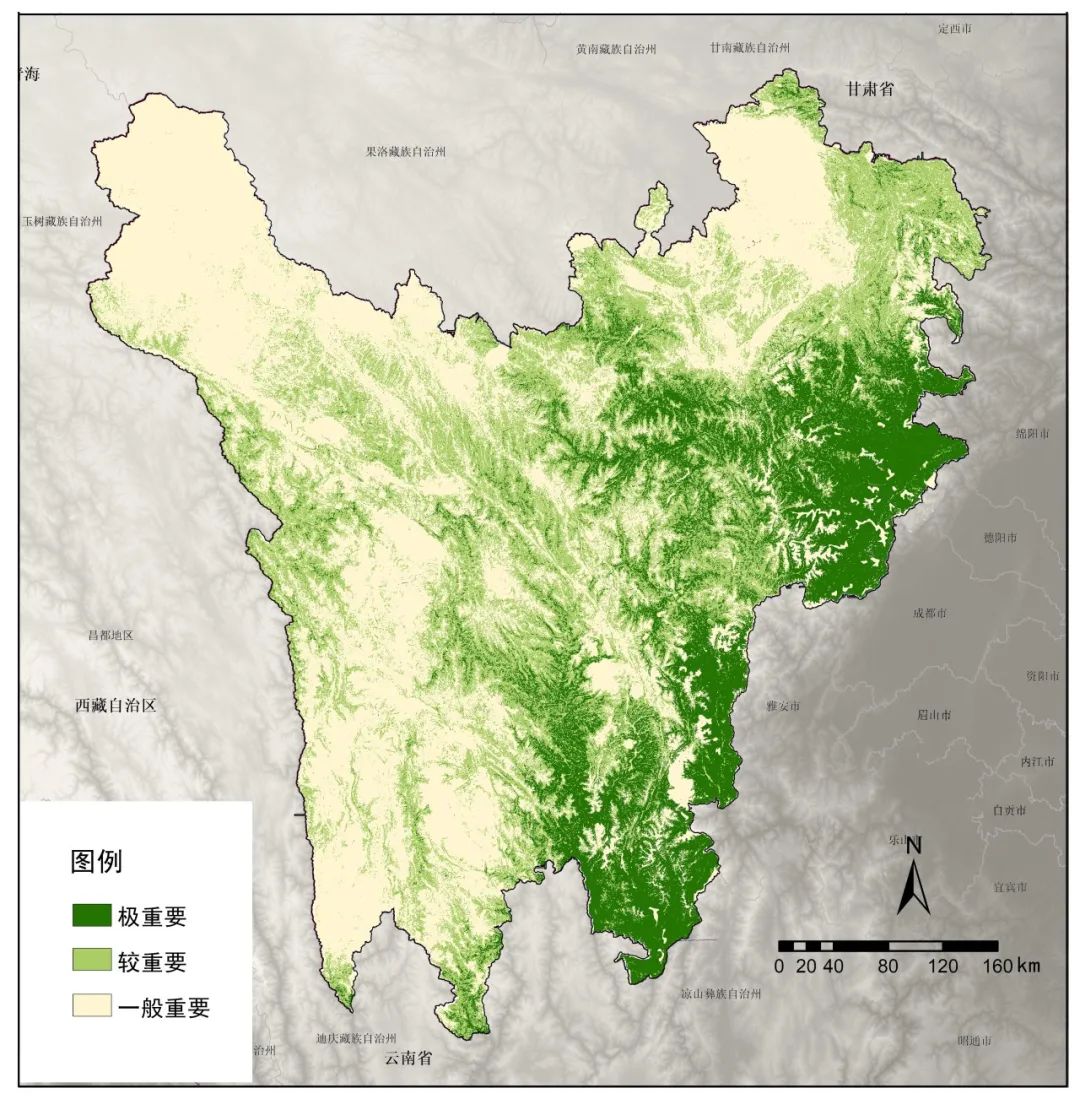

水土保持服务供应的整体空间效率较平均,高供应空间主要分布在东部林地生态系统丰富地区与沿河谷地区(图2a),极重要区和较重要区分别以约50%和70%的生态空间面积提供了约58%和76%的水土保持服务(图2b-c)。

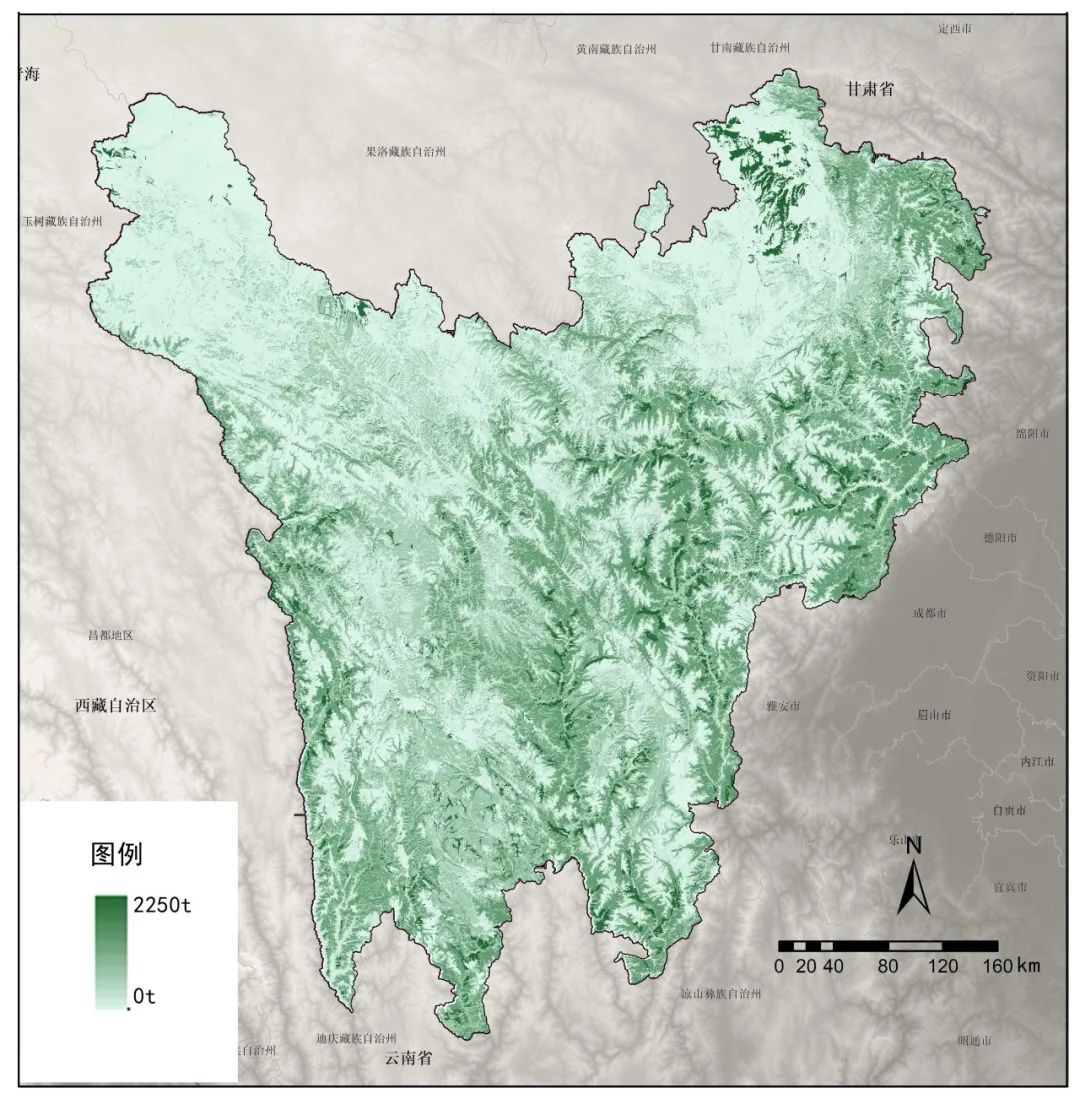

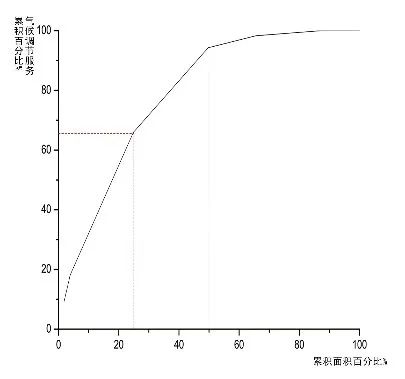

气候调节服务的高供应空间主要为沿河谷分布的阔叶林、常绿林(图3a)。极重要区和较重要区分别以约24%和49%的生态空间提供了约65%和94%的服务(图3b-c)。

图a 川西北水源涵养供应水平(左) 图b 川西北水源涵养服务累积曲线(中) 图c 川西北水源涵养重要性评价 (右)

图1川西北水源涵养供应测度与重要性评价

图a 川西北水土保持供应水平(左) 图b 川西北水土保持服务累积曲线(中) 图c 川西北水土保持重要性评价(右)

图2 川西北水土保持供应测度与重要性评价

图a 川西北气候调节供应水平(左) 图b 川西北气候调节服务累积(中) 图c 川西北气候调节重要性评价曲线(右)

图3 川西北气候调节供应测度与重要性评价

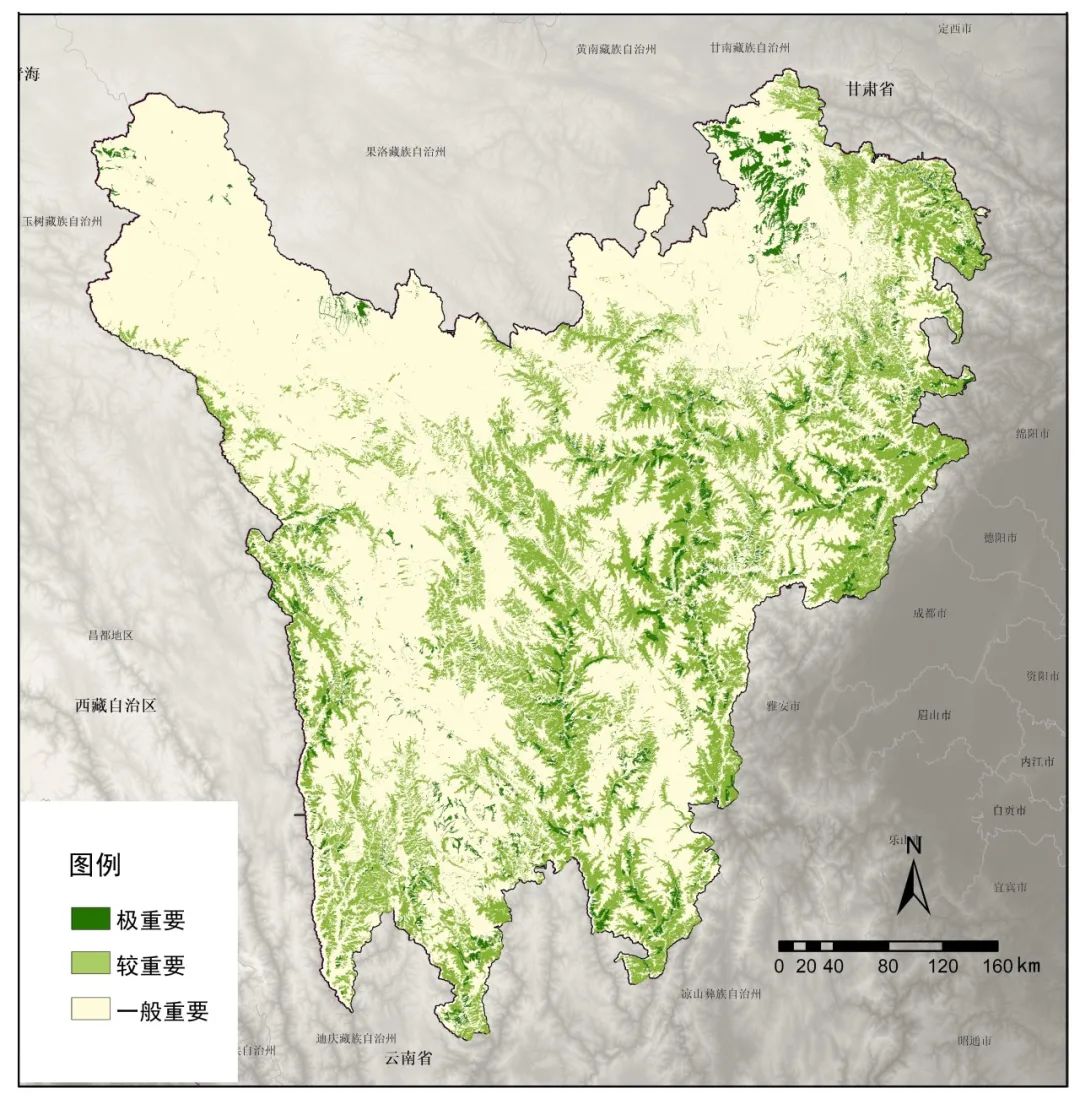

川西北地区生物多样性保护功能总体较好(图4),生物多样性保护极重要区占比大,主要集中分布在各个自然保护地区域内,也包括东部的林地生态系统集中区域。

图4 川西北生物多样性维护重要性评价(左)

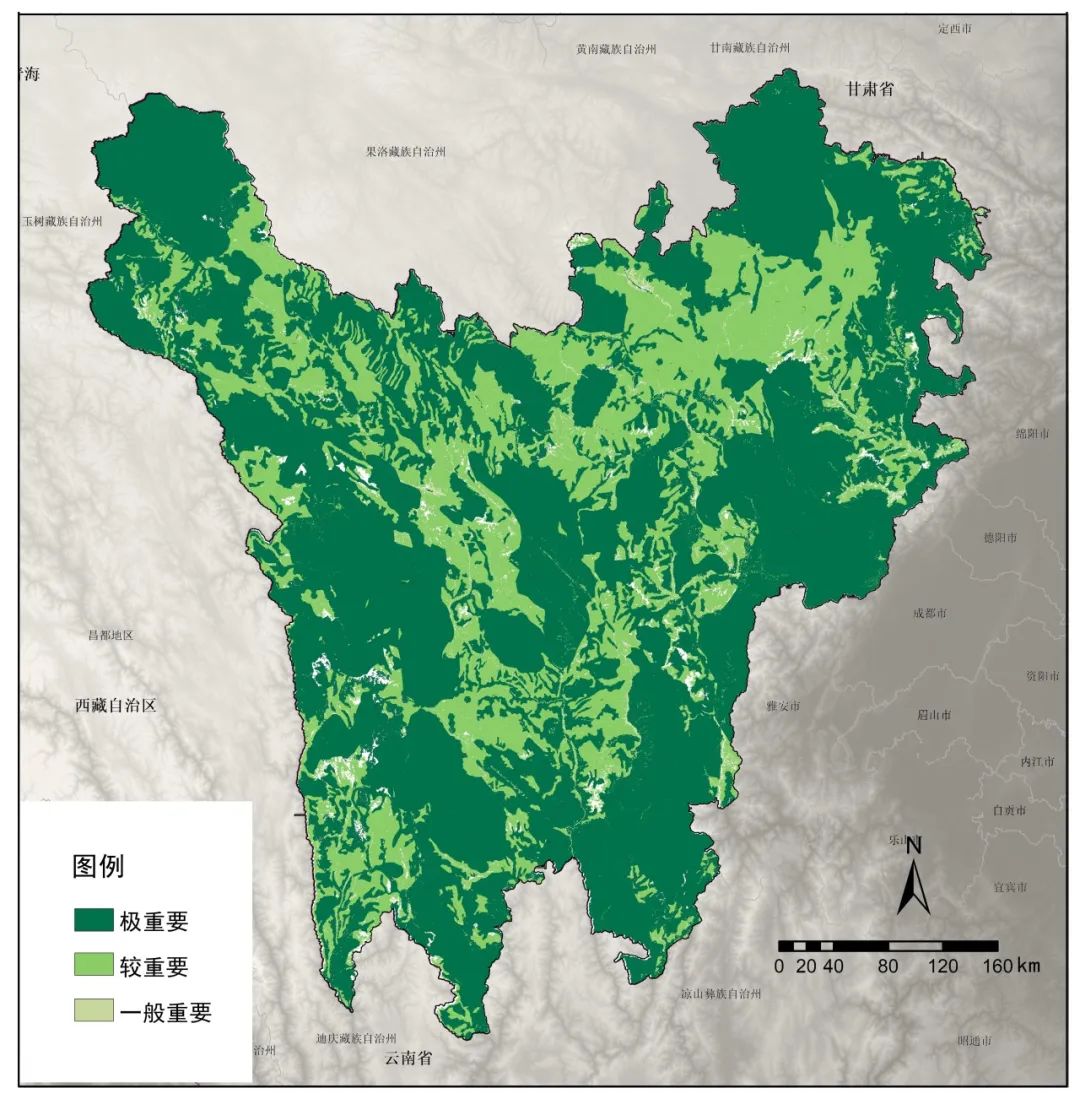

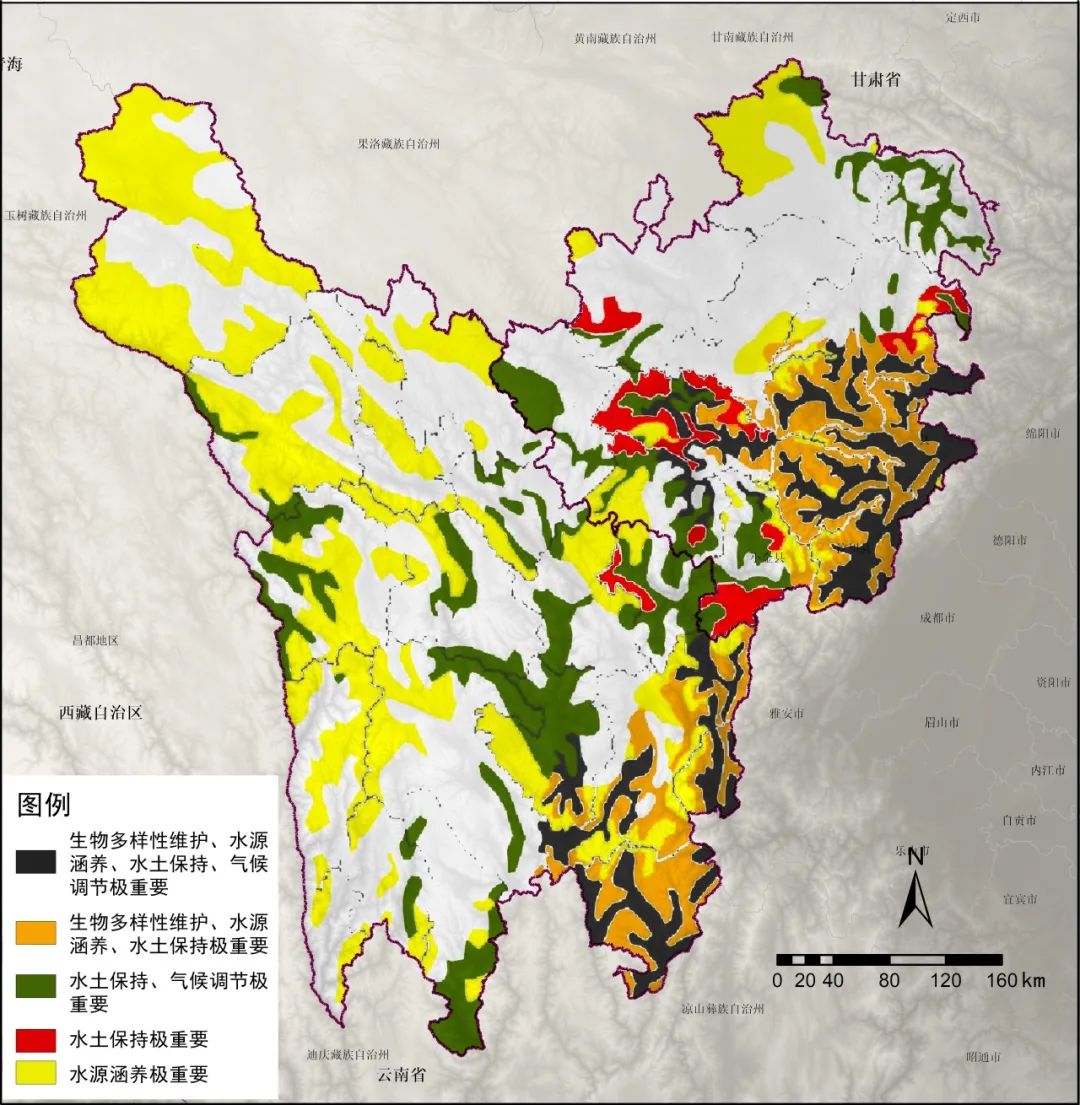

图5 川西北生态空间四项ESs重要性综合评价(右)

综合叠加四项生态系统服务供应的重要性评价结果,得到生态空间生态系统服务的极重要级数量与类型分布(图5),作为生态优先区划分和生态廊道识别的基础。四项生态系统服务均为极重要的空间分布在川西北地区东部沿河谷的区域;其外围空间主要为生物多样性维护、水源涵养和水土保持三项服务极重要的区域;水土保持和气候调节两项服务极重要区域主要分布在中部地区;水源涵养一项服务极重要区主要分布在若尔盖、石渠和西部地区。

3.2

次区域生态空间格局规划

次区域生态优先区划分

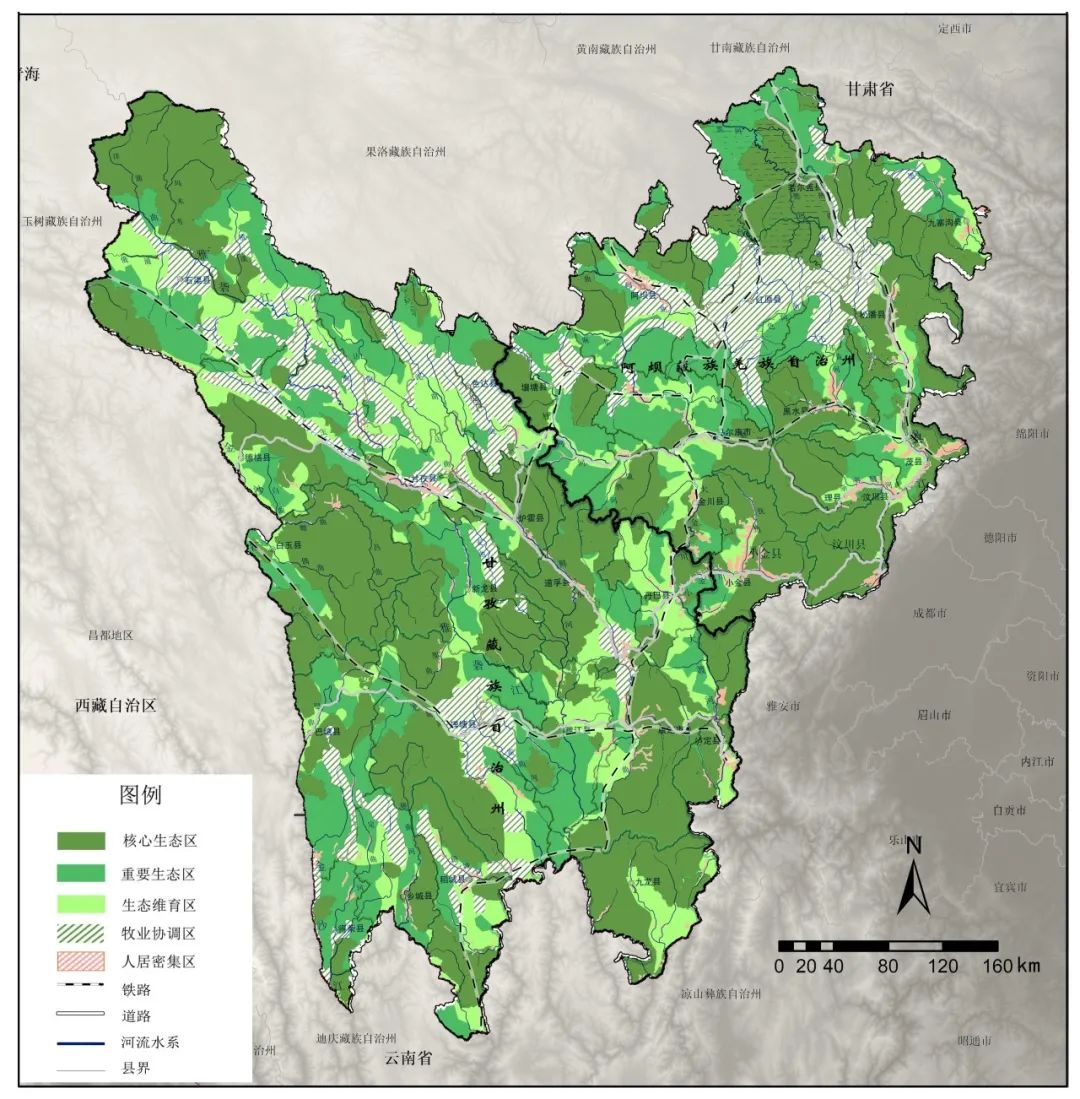

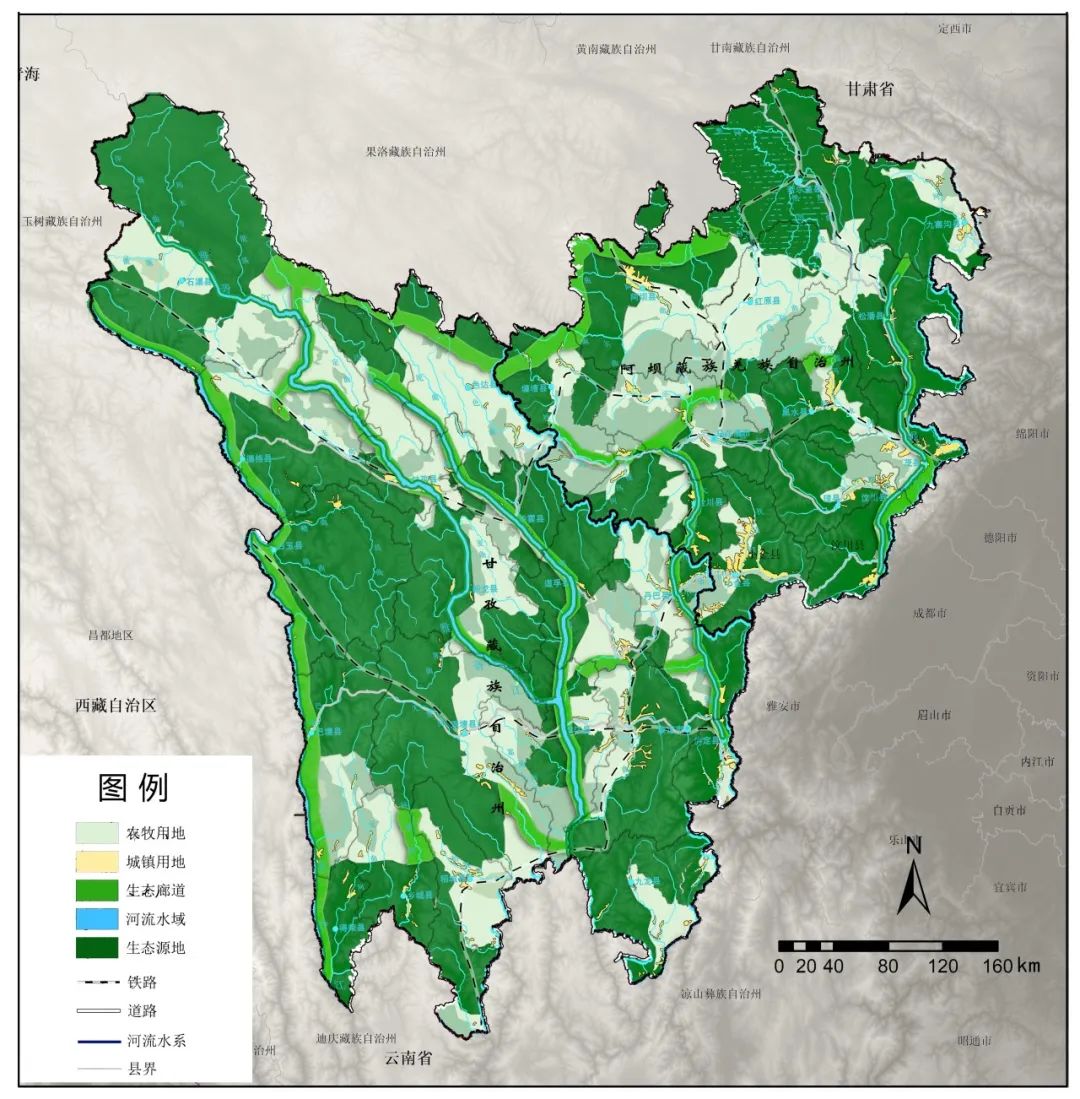

川西北生态空间格局划分为四级生态空间优先区(图6)。(1)核心生态区,主要由自然保护地核心区、至少两项(含)生态系统服务为极重要的生态保护红线区域构成,具有极重要的生态系统服务功能,需要封育和禁止开发的保护。(2)重要生态区,由未划入核心生态区的自然保护地其他控制区,以及一项生态系统服务为极重要的生态保护红线区域构成,具有重要的生态产品供应功能,需要严格控制的功能区域。(3)生态维育区,具有生态产品供应、特色生态旅游、林木产品生产和矿产资源开发等功能,须在生态功能不退化的前提下可以进行合理的自然资源开发利用。(4)生态调控区,具备较好的农牧业生产条件,以提供农产品为主导功能和提供生态产品为辅助功能,具有承载一定规模的农牧业生产活动和点状城镇建设活动。

图6 川西北生态优先区

次区域生态廊道构建

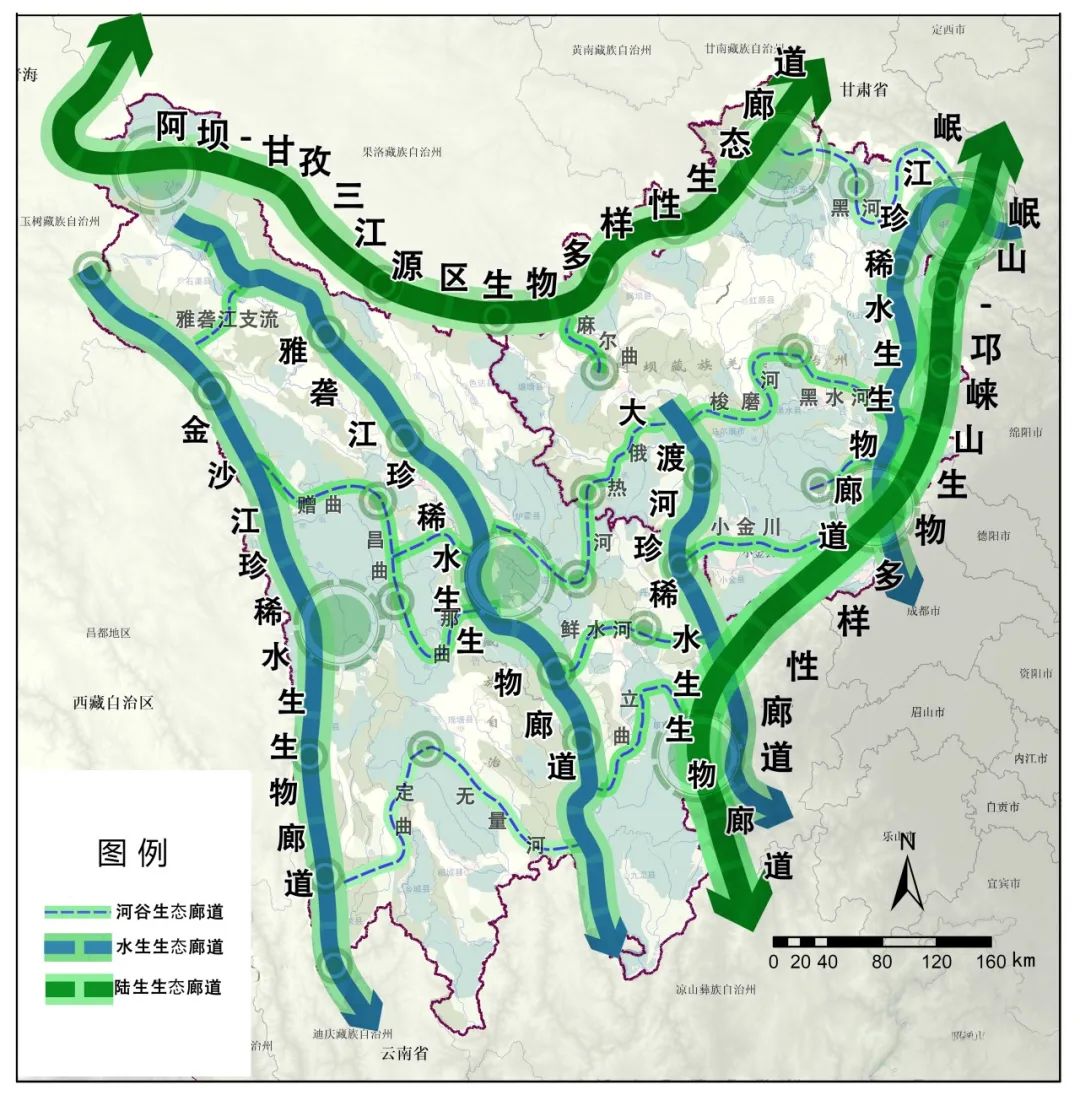

以核心生态区和重要生态区为生态源地,结合生态红线、山脊林灌区域与河谷水系,构建川西北地区生态廊道,分为超区域廊道和区域内廊道两个层级,以及陆生生物廊道、水生生物廊道和河谷生态廊道三种类别(图7)。形成了阿坝-甘孜三江源区生物多样性生态廊道、岷山-邛崃山以大熊猫、川金丝猴为保护目标物种的两条超区域陆生动物生态廊道;沿金沙江、雅砻江、大渡河、岷江的以长江上游珍稀特有鱼类为目标物种的四条超区域水生动物生态廊道。区域内廊道连接两级生态优先区源地,为依托黑河、岷江俄热河支流、岷江-杜柯-梭磨支流等河流及其河谷构建。

图7 川西北地区生态廊道

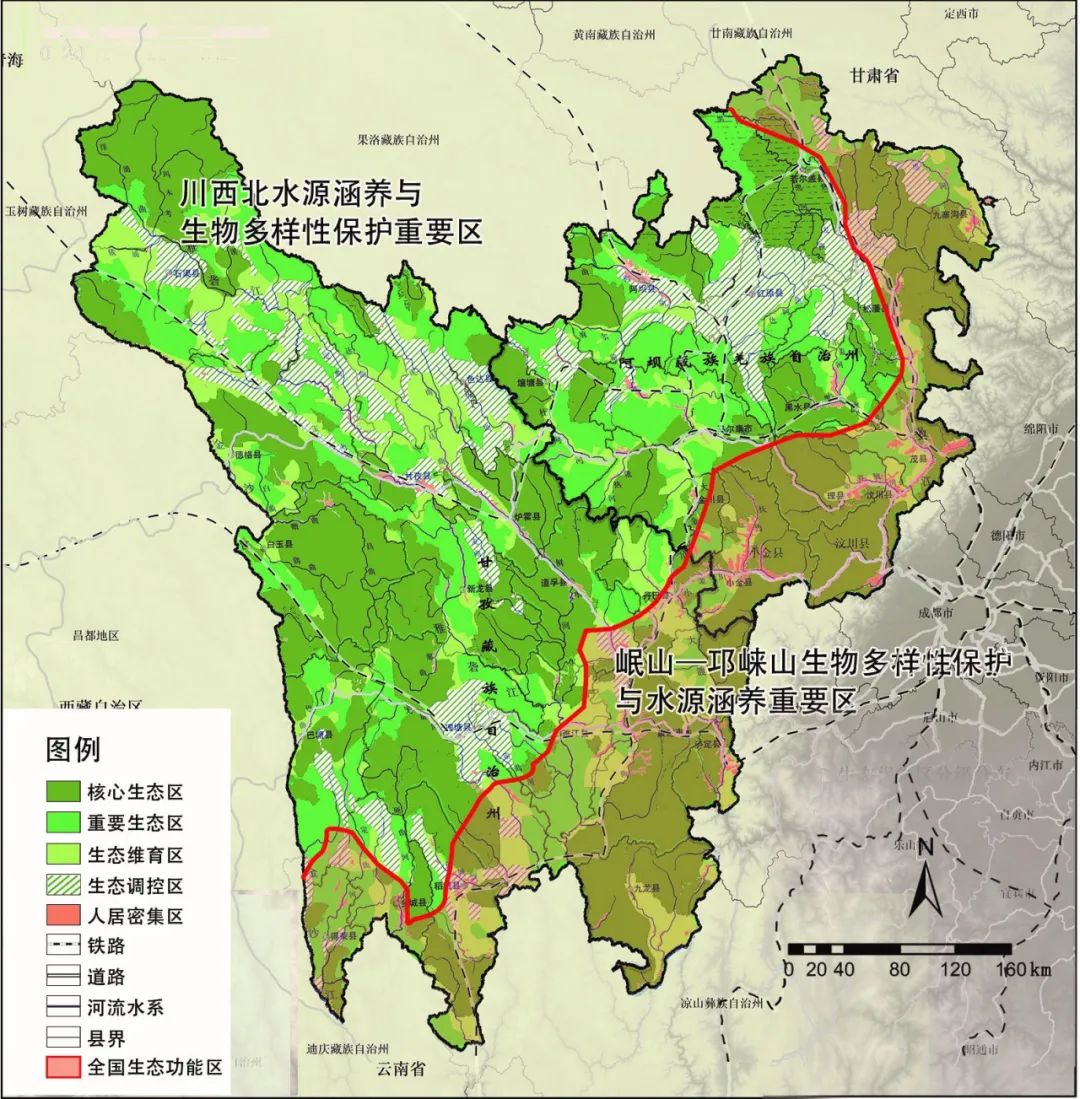

次区域生态空间格局规划

明确落实川西北地区生物多样性保护和水源涵养功能的国家生态战略目标,构建支撑生物多样性维护、水源涵养、土壤保持等关键生态系统服务的省级次区域生态空间结构,同时应对该区域人类活动和自然灾害导致水土流失和生态退化问题,形成“两轴四廊七核”的区域生态空间格局结构与规划(图8-9)。两条区域性生态轴由超区域陆生动物生态廊道构成;四条区域性生态廊由四条超区域水生动物生态廊道构成;七个重点生态功能区等构成七大生态核。

图8 川西北地区生态空间格局示意图(左)

图9 川西北地区生态空间格局规划图(右)

3.3

生态空间格局的一致性检验

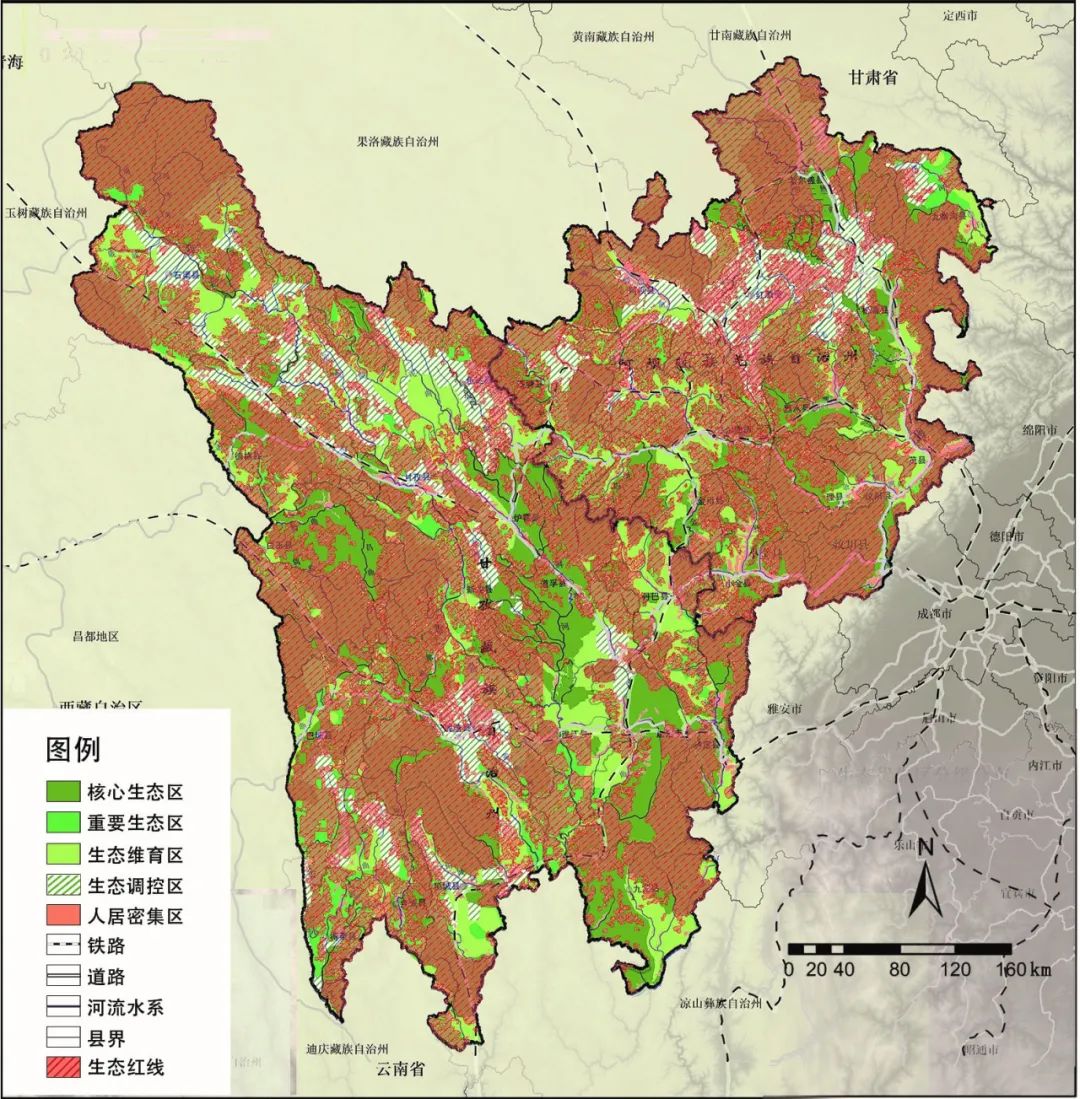

与省域生态保护红线的一致性分析中(图10a),生态空间格局的优先区几乎全覆盖生态红线区域,且在中、北部的大峡谷自然公园区域、南部九龙溪古自然公园及周边区域进行了增加和修正。

除了包含3个国家生物多样性保护优先区域以外(图10b),生态空间格局还划入了中部的沙鲁里山自然公园、泰宁玉科省级自然保护区及其周边自然保护区,一同组成生态空间格局中生物多样性维育区部分,加强对川西北地区生物多样性保护力度。

通过与国家生态功能区划的协调性分析(图10c),生态空间格局及其ESs重要性综合评价与国家生态功能区划全部重合,且川西北地区西北部以水源涵养为主,东南部主要以生物多样性保护为主。

与国家主体功能区划的协调性分析(图10d),除与国家重点生态功能区重合外,增加了川西北中北部的自然保护区以加强水源涵养功能;划入了东南部的贡嘎山部分区域,加强对生物多样性和多种珍稀动植物基因库的保护。

a 与省域生态保护红线

一致性分析

c 与国家生态功能区划

协调性分析

b 与生物多样性保护优先区

一致性分析

d 与国家主体功能区划

协调性分析

研究成果应用

本研究提出的省级次区域生态安全格局构建方法,是基于生态系统服务供应水平的物质量测度与空间表征,以生态空间的服务供应特征作为重要性评价的分级阈值,能科学地明确提供生态系统服务重要水平所必需保护的生态空间规模与区域。基于生态系统服务综合评价结果,承接各级生态战略,构建区域生态安全格局,有助于明确优先保护的区域,支持生态空间的多功能性、完整性和连通性。通过国家生态战略一致性检验实现对生态安全格局构建的反馈调整。研究成果对后续的国土空间规划提供理论累积与实务经验,可直接为省级国土空间规划、生态空间格局优化与国土整治等,提供创新的规划框架和方法支撑。

作者介绍

颜文涛 同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师

陈卉 同济大学建筑与城市规划学院博士研究生

本课题受上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题资助

课题名称《川西北生态示范区国土空间规划系列课题研究子课题2:生态空间格局与生态修复策略研究》

课题编号(KY-2019-YB-A05)

本文内容已发表论文:颜文涛,陈卉,万山霖,等.省级次区域国土生态空间格局构建与管控政策——以川西北生态示范区为例[J].上海城市规划,2021(03):8-17.

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 川西北省级次区域国土生态空间格局构建

规划问道

规划问道