“

进入知识经济时代,创新发展作为地区参与全球竞争的重要路径,创新驱动地区经济发展战略已经成为中央到地方各级政府的共同发展愿景。根据2022年世界知识产权组织(WIPO) 发布的《全球创新指数报告》,在全球顶级科技集群中,中国的城市科技集群在前十中占有三席之位,其中深圳—香港—广州位列全球第二,北京、上海—苏州分别位列第三和第六。创新在全球各地的城市区域开始繁荣生长,同时成为城市与区域发展的新动力,其空间发展呈现网络流动、等级分异的明显特征。

奥地利经济学家熊·彼特最早在《经济发展理论》中提出“创新理论”的概念,强调在经济的发展进程中生产方法与技术的革新作用具有巨大影响。1980年代开始,创新研究结合地理空间并展开相关研究,并超越企业的体系开始包含制度、环境等层面,创新被视为一个具有复杂性的综合系统。

创新环境学派认为地域范围内的各种交易、合作网络构成创新环境,同时邻近地方化的交流与学习能够增加创新发生的同时降低成本,关于“邻近性”带来创新集聚的启发从此而来。Cooke、Morgan首次提出“区域创新系统”和“学习型区域”等概念,他们认为地理集聚的生产企业、研究机构、高等院校、中介机构和地方政府等创新主体相互作用共同构成了创新系统的社会组织结构,知识和信息在网络中的流动,使得知识和信息不再只限于个别掌握它们的主体所独有,由此形成了集体学习,集体学习支持和促进创新,创新推动了区域经济增长和发展。此后,关于区域创新系统的各个层次、多个尺度的讨论开始逐渐丰富起来。在定量实证层面,对于创新空间的评价多数集中在对于城市(园区) 创新能力、创新指标体系的建构层次、影响创新发展的因素等内容;在理论结合层面,创新空间与产业区、产业集群的联系探讨比较紧密。21世纪初,国内许多经济地理学者开始产业集群的相关概念、理论的研究, 并运用于地方化的发展实践。

从国内的实证研究来看,区域创新发展研究集中在中国的珠三角(PRD)、长三角、京津冀等区域,对创新空间与类型发展进行了多种方法和尺度的评估。其中,较多研究运用空间集聚与社会网络指标评估方法描述区域的创新发展特征,揭示了以上特征区域创新空间呈现高度极化、不均衡的分布特征,基于企业和技术(专利) 转移剖析创新系统呈现不同程度的协同力、竞争力、联通力特性。但大部分研究讨论仍然在集中城市间互动联系或非地理特性的网络关系,并不能进一步准确描述创新空间格局演化与类型。

总体来看,较少研究关注到中观尺度的区域中创新空间的具体特征,缺乏一个综合的视角观察创新空间的演化机制与发展类型。创新要素与集群为何高度集聚在某些地理空间?创新空间如何进行相对表征?政策与事件推动进程中创新空间是如何互动的?创新空间发展类型如何描述?以上问题仍值得进一步探索。特别是在珠三角这一以创新为发展竞争力的区域,欠缺一个对于区域创新空间发展的相对准确的创新空间边界建构的认知。如何在区域发展网络中打造创新极点空间,推进创新空间的发展与有效提升,首先需要建构区域创新空间的发展演化的研究框架,剖析其内在的发展机制问题。

本研究以珠三角为研究区域,梳理改革开放40年发展进程,发现珠三角在不同地域集聚大量的创新主体与要素,将其定义为“创新空间单元”,作为区域范围内的创新极点。借鉴“首位度”、“集中度”、“联系度”等筛选创新集聚区指标,满足以下条件将被确定为“创新空间单元”:①创新要素空间集聚达到90%以上;②与其他创新主体产生的创新联系(互动) 的要素占50%以上。结合多源数据,剖析区域范围内“创新空间单元”的演化特征,梳理创新空间演化路径、发展类型,以期能为创新空间发展、区域创新系统提供新的研究视野,并帮助建构区域创新空间发展框架。

研究区域概况

珠三角作为国家改革开放先行试验地也是重要的区域政策单元,其行政范围包括广东省的广州、深圳、佛山、东莞、惠州、肇庆、珠海、中山、江门等9个地级市。改革开放初期珠三角设立经济特区,拉开全国改革开放序幕。珠三角地区穷则思变,进而经历了从相对封闭到全方位开放的历史转变,率先引进“三来一补”,创办“三资”企业,实验改革土地、金融、产权制度等,为对接全球产业与创新转移奠定基础。珠三角以地缘与政策优势开始吸引全球各地的外商投资,香港、台湾商人由于语言相通、拥有亲缘地缘纽带,优先选择成本极低的广东沿海作为产业转移的目的地,特殊的政策与相对自由的市场经济的结合,为特区带来了原始的“区域资产”积累,以深圳、东莞为典型的劳动密集型产业区被称为“世界工厂”。

然而,在全球产业链重构与阵营贸易凸显情况下,中国两头在外的国际循环受到重重阻碍。中国与地方政府调整外向经济发展路径,启动内外双循环相互促进的新发展格局。珠三角也开始了从低成本的“世界工厂”转型成为“自主创新”的创新湾区,以创新发展为目标嵌入全球生产体系,以获得产业与经济发展的更多主动权。

与国内的其他区域政策单元——京津冀和长三角相比,珠三角地区的创新优势具有良好的企业创新环境与体制,以及活跃的多元化创新生态系统。借助发明专利数据,发现40年的发展进程中其创新要素从“百—万—十万—百万级”不断跃升(图1)。珠三角内地城市借助与港澳融合发展,跨越经济、制度、地理边界进行协同发展,协同进一步推进了创新驱动发展。领先的市场化程度、国际化水平和长期以来区域内的紧密合作,孕育了珠三角多元化的创新要素与主体,创新主体集聚形成创新集群共同打造大湾区的创新增长极,“创新湾区”将在中国进一步深化对外开放的进程中成为对接全球经济的重要窗口和支点。

图1 1980—2020 年各阶段珠三角发明专利变化统计图

珠三角创新空间发展格局演变

以多时空阶段研究创新空间单元的演进,可以从“整体”和“具体”两个方面切入。从创新空间单元演进来看,整体研究建构完整的框架叙事,结合不同时空创新空间单元的特征进行分析;具体研究以影响创新发展的具体事件、政策等作为推动创新演进的变量,并以此展开论述。本研究从整体进入,以具体推动的事件作为补充,以阐明各个阶段的创新发展演变机制。

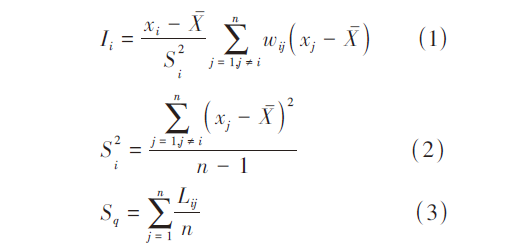

因发明专利数据具有表征创新活动的优势, 因此选取国家知识产权局(SIPO) 发布的发明专利数据进行研究,同时结合高新技术企业、建设用地数据、政策产业区范围等数据进行矫正。将数据预处理,结合专利申请最早从1985年开始统计且第一个10 年(1980—1990年) 专利分布参考集聚分布准确性不强,故最终对其进行3个阶段分析:第一阶段(1978—2000年) 4334个、第二阶段(2001—2010年) 134 313个、第三阶段(2011—2020年) 专利数据1 289 130个,共计1 427 786条发明专利数据。结合空间聚类与社会网络分析方法进行创新空间单元、创新空间单元之间的网络的界定与分析。借助空间聚类分析识别具有90%统计显著性的创新空间集聚区,筛选50%以上具有创新联系的创新空间单元,通过社会网络分析建立专利合作的共现矩阵识别创新空间单元网络关系。具体定量研究公式如下:

表达式(1)、(2)中:xi表示第i个格网的专利数量属性;Xˉ为所有格网专利数量的平均值;wij 为空间点i 与j 之间的空间权重;n为珠三角地域范围内格网个数。

表达式(3)中:Sq 表示第q 个创新空间单元与其直接相连的节点数占所有节点数量的比例;Lij 当单元i 与单元j 直接相连时候计为1,否则为0。

2.1 点状创新产生阶段(1980—2000年)

在点状创新产生阶段,以经济特区为龙头,渐次开放的珠江三角洲地区充分利用先行开放的特殊政策,发挥邻近港澳的地缘优势,通过“三来一补”等形式承接了大量港澳传统制造业产业的转移,并进一步从特区扩展到内地。

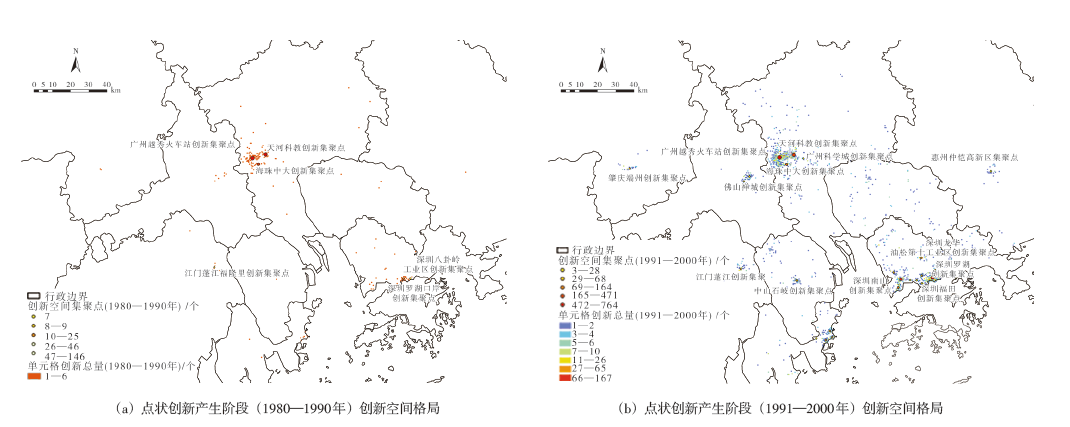

1980年设立深圳、珠海经济特区,拉开了广东“先行一步、带头试验”改革开放的序幕。此阶段珠三角地区创新主体大部分产生在国企、研究所(中国科学院广州化学研究所、广州有色金属研究院) 的载体,主要集中在广州越秀、荔湾、天河等地;另外一部分依靠经济特区的特殊政策,外资的企业开始在深圳经济特区内投资建厂,创新主体开始出现在深圳的罗湖口岸、蛇口等地。外资(主要是港资) 的工业企业进入,建立了深圳电子工业与全球的联系,同时接轨了与世界的高效率运作的物流供应链体系[图2(a)]。

1992年邓小平同志发表南方谈话,坚定了珠三角地区改革开放的决心。同时期,广州经济技术开发区、深圳高新技术开发区先后设立,企业开始向高新区、开发区集聚,除了以研究院、高校为主体的创新持续增长以外,创新主体开始在广州经济开发区、深圳关内地区蛇口工业区、南油工业区等地持续增加,创新主体空间以国有企业为主导。1994年分税制改革,地方政府为了经济利益产生竞争效应,空间渐进式改革开放使得产业逐步在珠三角各个城市发展。内地市场呈现“前店后厂”发展格局,各地的专业镇及产业集群开始逐步形成并出现一批专业市场,此阶段珠三角开始涌现了一批以乡镇空间为载体,民营企业为主体的创新空间。创新主体开始在民营企业当中活跃,并在乡镇产业片区产生,类似于珠海格力、佛山美的等企业创新在此阶段逐渐发展培育起来[图2(b)]。

图2 点状创新阶段创新空间格局

图2 点状创新阶段创新空间格局

“点状创新阶段”(1980—2000 年)时期,珠三角地区还未产生创新空间单元,创新的培育尚处于初始阶段,创新主体主要集中在广州、深圳两地。此阶段政府开始划定政策区带动了产业的集聚,为下一阶段创新空间单元的产生创造了条件。

2.2 本地创新活跃阶段(2001—2010年)

在本地创新活跃阶段,政策区内部的创新企业不断集聚,产生创新网络联系,并形成创新空间单元,创新总量较高的创新主体大部分来自外资企业与国有企业,企业开始本地孵化并形成本地创新网络,区域单元间的创新网络仍处于培育阶段。

2001 年,中国宣布正式加入WTO(世界贸易组织),掀起了大量“全球资本”进入中国土地的热潮。在2002年左右,全国性的新城、新区、开发区建设如火如荼,珠三角地区在此阶段开始了大规模的基础设施投资,带动了省内建立完善的高速公路体系,推动建设用地迅速扩张,同时产业集群在政策单元内集聚,形成大量的创新产业集群。2008年,为了应对国际金融危机,珠三角地区除了继续保持外资引入增长趋势之外,给予了本地民营企业较大的扶持,各地开始出现了多类型主体的创新空间单元。同时为了激励创新发展,政府提出了高新企业税收优惠政策。在此阶段,广、深两地作为珠三角的核心城市,创新发展特征明显,发展路径具有典型的代表性,本节特征描述主要以广、深作为主体展开论述。

2.2.1 深圳的创新空间发展

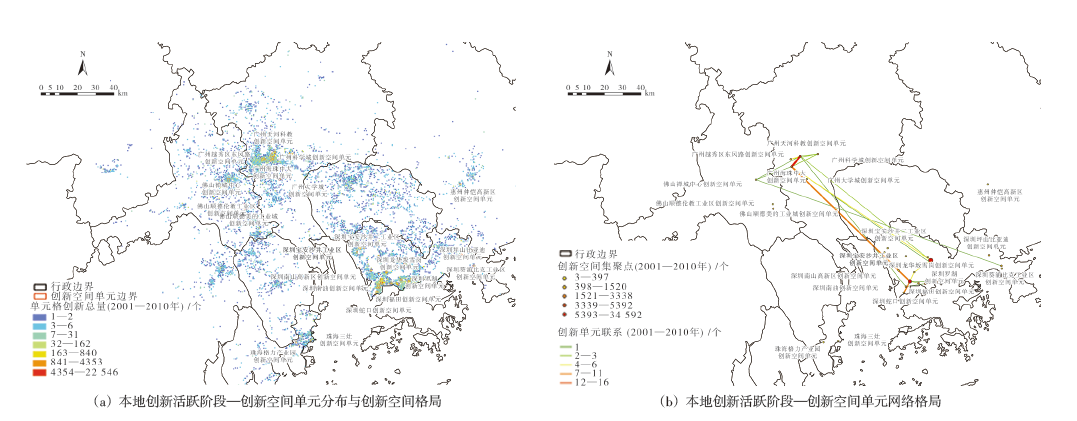

在此阶段,深圳的创新空间单元较多以港、台投资企业为主体,深圳利用临港优势,引入外资企业进入特区关内,并逐步拓展到关外。大量外资企业在珠三角内地逐渐形成上下游产业链集群,并逐步形成了本地的创新网络联系。典型的代表是深圳龙华镇油松第十工业区(创新总量:34592),在珠三角全域均排名第一的创新空间单元,其中创新主体创新量最高的企业是来自台湾的鸿富精密(富士康)。其他像南山高新技术产业园区(创新总量:29092)、南油开发区(创新总量:1331) 等创新单元,最早成长的主要动力为港、台投资以及中外合资的企业。见图3。

图3 本地创新活跃阶段创新总量与单元面积

图3 本地创新活跃阶段创新总量与单元面积

除此之外,深圳也涌现了一批以本地创新企业为主导的创新单元,主体类型是以ICT产业链为主导的电子信息产业。如福田车公庙天安数码城、福田赛格科技园区、龙岗坂田华为基地等。其中华为最早是在紧邻蛇口工业区的南油开发区,而后因为企业扩大规模搬迁到南山科技产业园区(南山高新技术产业园区),1998年坂田基地动工,到2002年华为才告别南山科技产业园区搬迁至坂田基地。从2002年开始,坂田基地以龙头企业的华为创新迅速成长为重要的创新产业集群,并产生从深圳—全国—全球的创新策源,带动了坂田及其周边城市空间的发展。有效的政策空间与创新空间单元相互嵌套,市场经济活力加上政策的推动力,带动了华为这类龙头企业的创新空间单元发展。

2.2.2 广州的创新空间发展

广州以研究院、高校等为创新主体的创新空间单元逐渐形成,代表的典型创新空间单元有:广州天河五山科教片区、海珠中大片区、越秀广工片区、番禺大学城片区[图4(a)]。广州天河五山科教片区依托于华南理工、华南农业、华南师范等大学形成创新空间集聚区。其创新总量(5392) 珠三角全域排名第三,单元范围面积排名第一(与高校占地面积大有关)。见图4、图5。

图4 本地活跃阶段创新空间格局

图5 区域创新外溢阶段创新总量与单元面积

广州划定的政策单元在此阶段也形成了一些有别于高校、研究院创新模式的创新空间单元,如广州科学城(创新总量857)。广州科学城是广州开发区承载科技型中小企业的聚集地,也是广州开发区二次创业的空间承载。1984年广州开发区作为我国最早的14个国家级经开区之一成立,享有外资政策优惠,吸引跨国公司投资实现产业集聚。1998年6月广州经开区与高新区合并成立了新的广州开发区,并在合并后召开了科技发展思路研讨会,明确了“科技强区”战略,并举办首届广州留交会,开办广州开发区留创园推动科技型中小企业创业、创新,带动了广州科学城创新总量不断增长。

除广州、深圳两市以外,各地乡镇的民营企业经济活跃,类似于美的、格力等企业为了融入全球产业价值链体系,推动创新的进步,加强研发的投入。在其所在乡镇工业区或园区产生了一些创新空间单元:佛山顺德北滘美的工业园、珠海格力集团产业园、惠州TCL 工业园区。

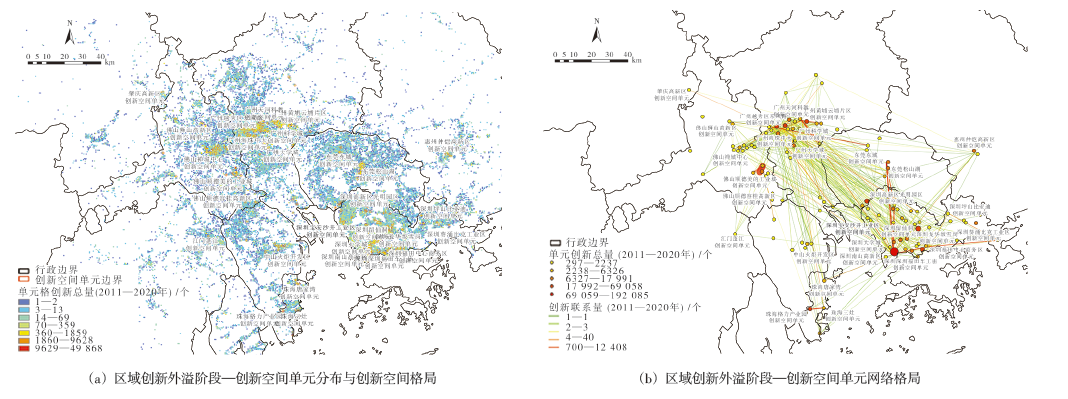

2.3 区域创新外溢阶段(2011—2020年)

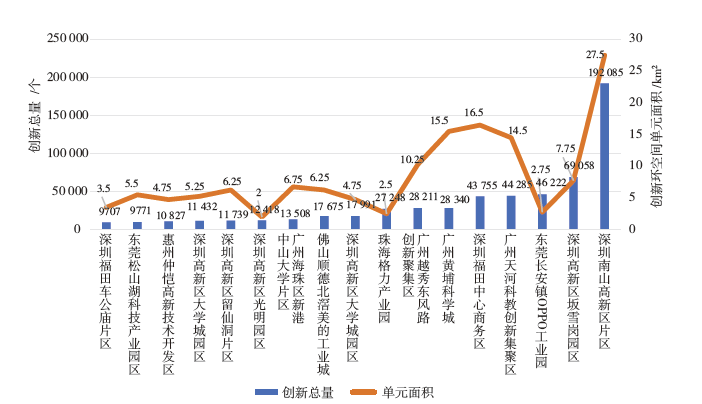

在区域创新外溢阶段,创新空间单元的范围迅速扩张,单元内部集聚大量创新要素。同时广州都市圈、深圳都市圈突破行政区边界并进行功能重组,基于“流空间”的全球—城市区域的功能性城市区域形成,创新空间以区域轨道网络的建设为支撑,从单元—城市—都市圈不断拓展,广州都市圈、深圳都市圈内部集聚大量“创新空间单元”,单元互动形成的创新空间网络是区域创新体系的重要支撑。

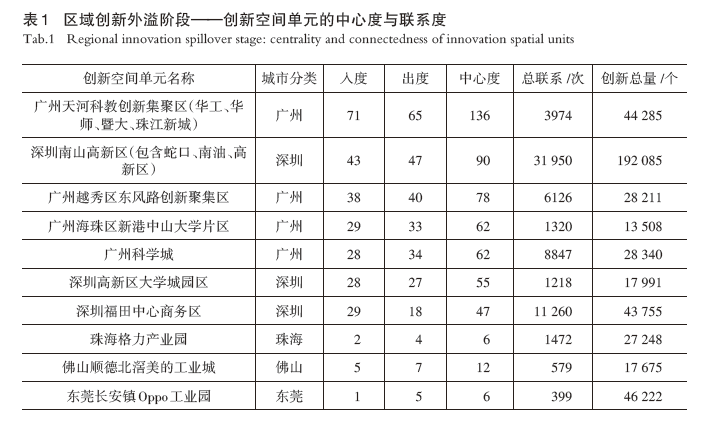

2.3.1 深圳都市圈的创新空间格局

2010年,深圳经济特区扩容到全市,深圳自此开启了“全域高新区化”。在此阶段,深圳把握住了全球“开源”软硬件技术的发展契机,利用自身雄厚的产业基础、持续的财政投入和发达的资本市场,逐步从“跟随模仿创新”向“自主源头创新”转型,并在2016年实现了90% 以上的创新型企业是本土企业和90%以上的重大科技项目发明专利来源于本地龙头企业。深圳南山高新区、龙岗坂雪岗、福田商务中心创新集聚片区创新总量的排名在整个深圳乃至珠三角都排名前列,其单元范围内产出最多的创新主体均是本地的龙头企业,如腾讯、华为、中兴等。在深圳市内,深圳南山高新产业片区以中心度90排名第一(中心度代表网络中与其他单元产生不同联系的次数,代表网络中节点的地位),随后是深圳高新区大学城园区(中心度55)、福田中心商务区(中心度47)(表1)。除去单元内部的创新网络联系以外,深圳市内单元间产生较强的创新联系有:深圳南山高新产业片区—深圳光明研祥智谷、深圳南山高新产业片区—深圳福田创新集聚片区、深圳大亚湾核电基地— 深圳福田创新集聚片区。见图5、图6。

图6 区域创新外溢阶段创新空间格局

城际轨道网络迅速发展,产业区位不断重构,创新格局为“关内—关外—都市圈”,空间发展沿轨道网络拓展,区域创新空间网络基本形成。都市圈外围的东莞、惠州与深圳联系紧密的创新空间单元有:东莞松山湖科技产业园区—深圳南山高新产业片区、深圳南山留仙洞片区—东莞松山湖科技产业园区、深圳南山高新产业片区—东莞长安镇OPPO产业园区[图6(b)]。

2.3.2 广州都市圈的创新空间格局

除了上一阶段的广州天河五山科教片区、广州海珠中大片区等以高校为创新主体的重要创新空间单元继续培育之外,一些像广州科学城、广州开发区西区、中新广州知识城等创新空间单元,作为政策性产业空间内部的有效的创新空间开始出现,其中广州科学城作为典型的政策有效创新单元,创新总量与创新单元的范围均排名珠三角前列(表1)。广州一直以来的创新空间的主导力量是高校、研究院与大型国企,这是与深圳创新路径最大不同的地方。在区域创新空间外溢阶段,除去高校与研究院这类创新主体,以广州科学城为代表的创新空间单元开始迅速崛起。

不同于深圳都市圈,广州都市圈的创新网络存在明显的两条发展线索:一条是以高校作为网络中心的产学研创新合作网络;另一条是以大型国企为中心、中小企业混合集聚的创新合作网络。以高校为核心线索的通过校企合作平台等多种途径为都市区众多中小企业提供技术支撑,比如:广州天河五山科教集聚片区—广州科学城、南方电网科学研究院—中国南方电网;以大型国企、中小企业混合集聚的网络结构大部分都是以子母公司或者产业链上下游的创新合作联系,其中典型的联系是:顺德北滘工业园—顺德北滘美的总部、广州科学城—广州经济技术开发区、广州黄埔云埔工业园—广州科学城。广佛两市之间产生的较强联系是广州高校与佛山企业联系、广州大型国企与佛山企业联系,如佛山顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院—广州海珠新港西路科教集聚区、广州珠江新城国企创新集聚区— 佛山禅城季华五路创新集聚区[图6(b)]。

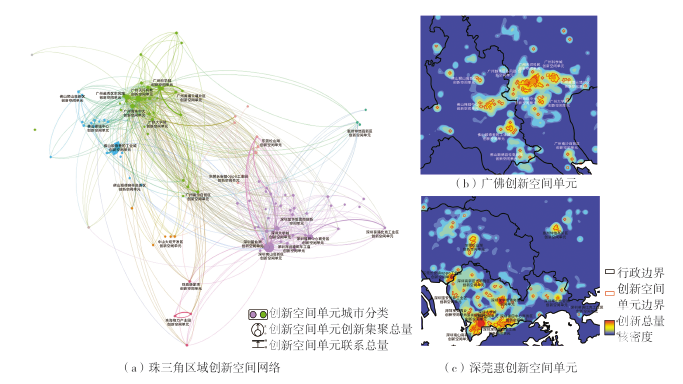

“区域创新空间外溢”阶段在珠三角展现出了多节点、多路径的创新空间网络特征。其中两个极点城市深圳、广州展现出了不同的创新空间组织路径。路径不同主要体现在:①深圳借助特区的优势,利用相对自由的市场经济活力,借助制度与政策带动创新空间发展;广州则以高校、研究院与大型国企作为创新的发展基础,而后延展出政策单元空间以制度有效性带动企业集聚激发创新活力的创新发展路径。②深圳的都市圈创新网络以创新企业的强联系为主,广州都市圈的创新联系则以校企合作、大型国企内外部的合作为主。从创新空间单元联系的深度与广度来看,深圳都市圈的创新空间单元联系强度强于广州都市圈,而广州都市圈创新空间单元联系广度则强于深圳都市圈。见表1、图7。

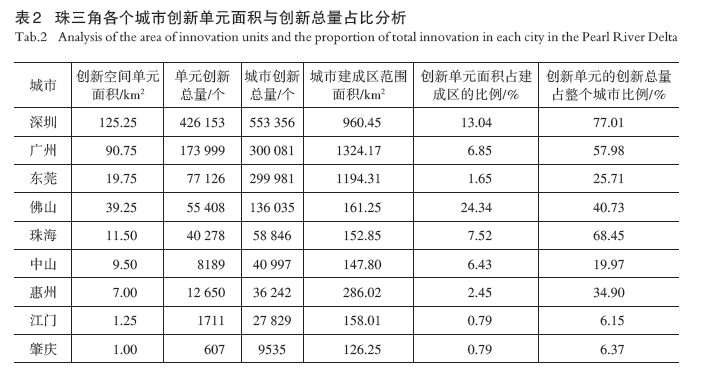

多时空阶段的创新空间格局演变特征

“世界是平的,创新是尖的。”改革开放40年来,在“引进—吸收—创造”的发展进程中在相对较小的空间边界范围内集聚区域大量创新要素,创新空间单元成为了区域创新发展的高地。创新空间单元最多且面积范围最大城市的深圳,创新空间单元范围面积仅为城市建成区范围的13%,创新总量占整个城市的77%;广州的创新空间单元范围占城市建成区范围的6%,创新总量占整个城市的57% (表2),证明珠三角的创新空间是相对集聚、不均衡的。

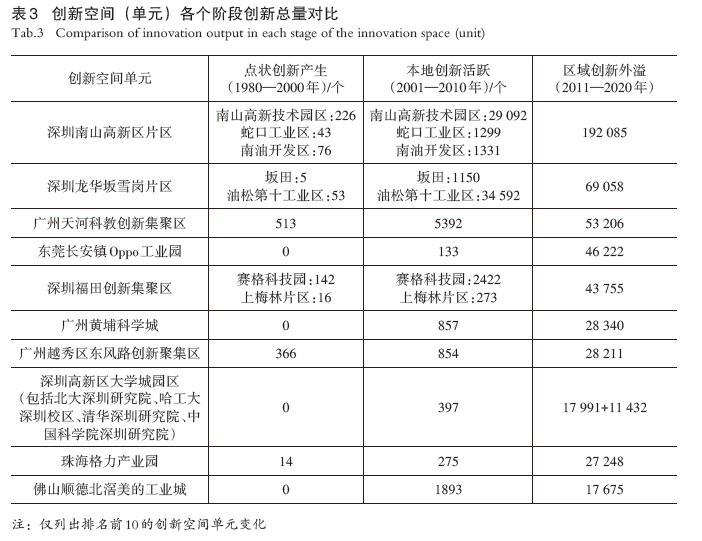

对比其各个时空阶段的范围面积与创新总量的变化(表3),分析珠三角创新空间单元发展特征如下:①从广、深对比来看,深圳以创新政策与制度的优势,培育了大量的创新空间单元。在排名前15的创新单元中,占据了1/3的份额,其中深圳南山创新集聚区以绝对的创新总量(192085) 优势排名第一,其创新总量的贡献绝大多数来自中小企业与从中小企业成长出来的大企业;同时广州科学城有别于广州“大院大所”的创新模式,扶持中小企业创业创新,带动了广州科学城创新的迅猛增长。②从阶段来看:第一阶段广州以高校为主体的创新单元作为珠三角主要创新极点;第二阶段深圳的创新空间单元与创新主体开始迅猛增长并超越广州,广、深两市共同成为珠三角创新极点城市。东莞、佛山主要以龙头企业为重要创新主体,从第二阶段到第三阶段创新总量产生巨大增长。

珠三角创新空间单元发展类型辨析

综合分析创新空间单元的产业集群属性与空间内部发展情况,将创新空间单元的发展模式进行以下分类:大型企业集聚模型、大学研究院所研发模型、中小企业创业模型,共3种类型创新空间,其中,中小企业创业模型是政策框架有效、能够营造创新环境的有效创新模型,能够大量集聚创新要素产生创新经济并带动城市和地区发展。

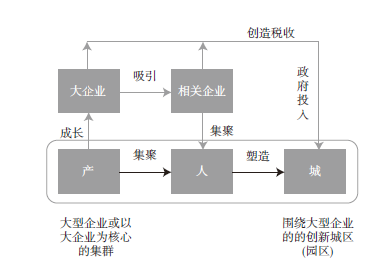

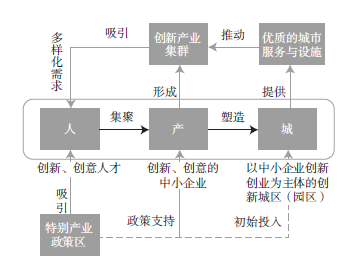

“大型企业集聚模型”即产—人—城路径:政府以政策优势与廉价的土地成本要素吸引产业集聚,青睐已经成长或者成熟的大型企业,通过产业集聚带动就业与创新人才的集聚,再逐步推进创新空间的营造,创新城区的公共服务、基础设施的建设。见图8。

图8 大企业集聚创新路径

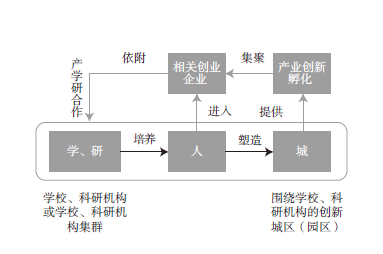

“大学研究院所研发模型”即“学(研) —人—城”路径:以自身的研发、学习作为主要的创新策源,通过培养学生、教师、研究人员作为主要的创新人才,输送创新人才进入相关的创新创业企业,相关企业围绕学校、研究院周边并形成依附性(图9)。学校与科研院所集聚形成创新校区,校区周边具有邻近创新的优势,打造周边的创新产业孵化,集聚相关创新、创业企业集群依附在大学与研究院周边,促进创新校区进一步升级走向以大学与科研院所为中心的创新、创意城区。

图9 大学研究院所创新路径

“中小企业创业模型”即“人—产—城”路径:通过政府划定的特别政策性产业空间,投入初始的产业空间,吸引创新创业人才,提供特别优惠政策给创新创意的中小企业,同时营造开放的市场环境,孵化中小企业成长,形成创新产业集群。政府根据创新产业集群的需求,打造以人才为中心的创新空间,并不断向创新城区演化(图10)。政府在创新企业集群孵化过程中,不断完善创新发展的政策框架,提供优质城市空间服务,促进创新集群本地成网并形成较强空间粘性。

图10 中小企业创业创新路径

“城兴人,人兴业”作为创新城市的发展新路径,中小企业发展创业形成创新集聚的空间,正成为城市新一轮发展的重要动力。大企业集聚、中小企业创业、大学研究院研发模型,其创新类型的发展特征与发展路径各有不同(表4)。从创新投入与产出转化效率、创新空间发展可持续角度等来看,中小企业创业模型是投入产出转化效率较高、创新发展可持续的重要创新类型。深圳南山创新集聚区最早以中小企业创新为主,已经成为珠三角创新总量最高的创新空间单元,其创新单元的边界范围超越政策性产业空间范围成为珠三角乃至世界的创新策源地。广州科学城同时也作为珠三角重要的创新高地,从第二阶段到第三阶段,作为创新总量增长最快的创新单元之一,证明中小企业创业模型作为创新空间单元产生的重要模式,能够有效并大量地产生创新规模与经济。

结论与讨论

珠三角的城市区域格局不断演化与重构,区域创新空间发展与全球—地方体系耦合方式与结构不断变化,地方性政策产业空间锚定与产业区位重构深刻影响了区域创新空间的格局。本文提出“创新空间单元”,通过珠三角创新空间单元的演化以及单元内部集群分类进行分析,得出结论如下:

(1) 珠三角创新空间整体格局从集聚—扩散—集聚,创新空间网络发展态势由点状培育—本地网络—区域协同。广州、深圳两个极点城市的演化路径不同:广州以国有、大企业以及学校研究院创新为主要路径发展;深圳以扶持中小企业创新作为主要路径,培育中小企业,孵化龙头企业,政府与市场的力量的结合作为主要创新空间单元的重要发展路径。

(2) 政策性产业空间对创新的培育具有良好正反馈效益。开发区、高新区等政策性产业空间给予的政策优势,营造了优越的创新生态环境并带动了创新主体的集聚,促进创新的不断繁荣,带动创新集群网络的多元化发展。

(3) 创新空间集群的不同类型代表空间内部的创新主体与创新演化的方向差异,珠三角三种类型的创新空间具有不同的发展路径,以深圳南山高新区与广州科学城为代表,中小企业的创新模型是创新要素集聚多、成长快的创新空间模型,其发展模式有效且可借鉴。

诚然,本研究存在一定的局限性与不足,以单元尺度作为基本尺度在区域尺度表述特征虽具有准确性,但避免不了因划定标准的不同,对单元面积判断略有差异;本研究创新空间单元格局与演变特征仅从珠三角内部出发,并未深入探究珠三角在全球、国家的尺度下创新空间与网络的特征如何,政策性产业空间如何更加有效地激励创新,单元内部的产业集群特性如何,这些内容是后续研究值得进一步深化的方向。

文章来源

城市规划学刊UPFORUM

作者 | 占玮 袁奇峰 李刚 杨洁 顾嘉欣

编辑排版

中规建业城市规划设计院 信息中心

CONTACT US

合作/投稿/转载请联系

xjxtd@126.com

原文始发于微信公众号(新土地规划人):从“世界工厂”到“创新湾区”:珠三角创新空间单元格局演化与类型辨析

规划问道

规划问道