目 录

1.从“大旅游”到“新制造”

2.“新旅游模式”成就“新工业梦想”

作者丨郝荣福

▼图注:发展旅游是为了塑造城市形象,增加就业机会,树立城市品牌,回到正文

01

从“大旅游”到“新制造”

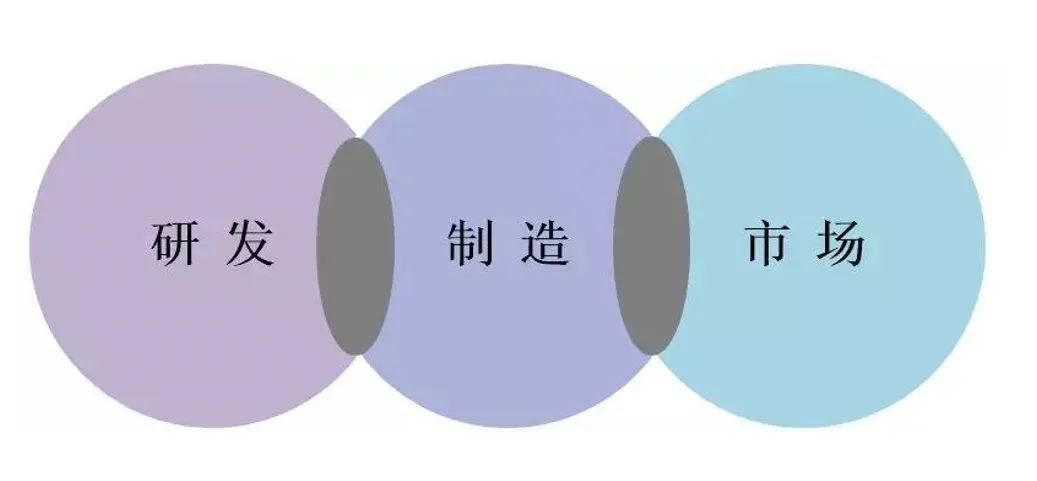

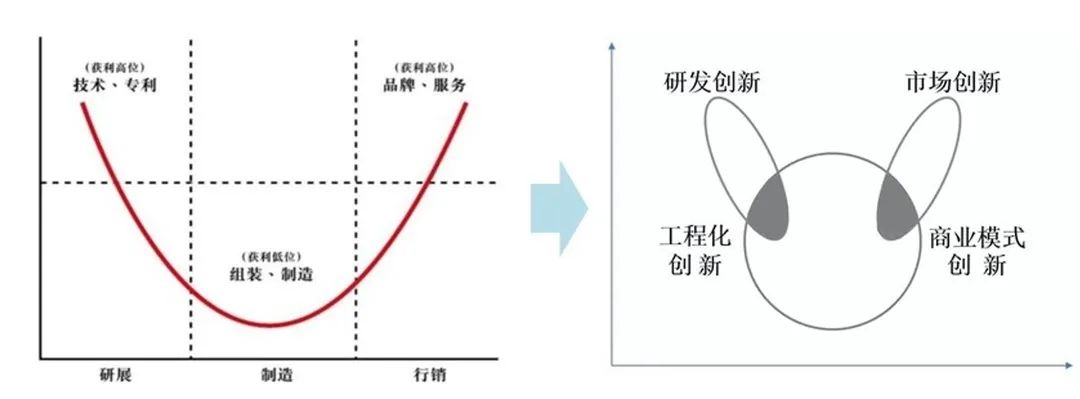

从这个意义而言,我们需要重新修订“微笑曲线”,将其换成一种全新的“兔耳朵曲线”,才能够真正描绘出一个真实的、生气勃勃的中国工业生态。而各段区域交界处的创新,正是中国制造所形成的独有的优势。“中国式现代化”,需要“中国式创新”!“灰度创新”正是中国“制造创新”最大的秘密,更是“中国式创新”的重要表现特征。

再有,“复杂产品的/大规模的/开放的制造能力”解决了“量产”难题,而量产打通“创新链堵点”。

除了“产业公地”和“灰度创新”两大价值之外,制造还在创新链条中发挥着极其重要的作用。众所周知,科技创新演变到今天,已经不再是偶然的产物,相反已经形成一条“科研(学术界科研)→研发(工业界研发)→量产→市场”的创新链条。

1)怎么用流水线制造出“复杂产品”?

2)怎么用比较低的成本制造出“大规模”的产品?

3)怎么实现制造的“开放性”,即“需求由您来提,我什么都能造”?

事实证明,面对上述三个难题,支持复杂产品的、大规模、开放的中国制造才是唯一解决之道!

我们做个小结,中国式现代化道路下,面对以创新驱动引领高质量发展的时代,既然制造部门正在决定创新的生死,各类型城市毫无疑问需要主动建立“旅游”和“工业”的连接。事实上,互联网已成往事,中国那些最优秀的城市们(北京、上海、广州、深圳等),很多都在重提“制造业立市”或“制造业强市”。

▼图注:2023年以来,深圳始终坚持工业立市、制造业当家,着力发展以先进制造业为主体的产业集群(来源:图虫创意),回到正文

显而易见,我们这些靠旅游“生存”的中小城市更要坚定“生态立县(市)、工业强县(市)、文旅兴县(市)”发展战略不动摇,主动为之,努力实现从“大旅游”到“新制造”的转换。

02

“新旅游模式”成就“新工业梦想”

模式一:催生旅游业到制造业的“链式反应”

那么,究竟该如何理解上述两种模式的差异呢?

首先,我们需要搞明白“链式反应”和“耦合效应”的概念差异。

所谓“链式反应”,是指事件结果包含有事件发生条件的反应。而所谓“耦合效应”,则是指两个或两个以上的体系或两种运动形式之间,通过各种交互作用而彼此影响,从而联合起来产生增力,协同完成特定任务的现象。

其次,我们需要搞明白“链式反应”和“耦合效应”的结果差异。

具体来说,“链式反应”带来的是从“A类型旅游”到“A领域制造”的定向转换,例如从“户外旅游”到“户外装备制造”,从“康养旅游”到“康养器械制造”的定向转换。而“耦合效应”则带来的是从“特定类型旅游”到“非特定领域制造”的非定向转换。

客观地说,相比“耦合效应”,“链式反应”带来的转换效果肯定更直接、更高效。但是,任何事情都像硬币一样有两面性!或许“链式反应”转换效果更好,但相应的转换条件更为严格,这对于很多制造基础相对薄弱、旅游特色不够鲜明的中小城市而言,挑战实属大了一些。

换句话说,相比“链式反应”,“耦合效应”适应面更多一些、适应性更强一些。因此,本文后续将更多围绕“模式二”展开论述。

要想激发旅游业与制造业的“耦合效应”,我们就要建立“以终为始”的全新思维方式,即站在终点看起点,从最终的结果出发,反向分析过程或原因,寻找关键因素或对策,采取相应策略,从而达成结果或解决问题。

通俗地讲,就是要以“制造业成功的关键因素”为出发点,通过发展与之相匹配的“新旅游类型”集聚制造业发展所需的要素资源,以旅游为“触媒”,激发旅游业与制造业的“耦合效应”,最终通过“新旅游模式”成就“新工业梦想”。

具体怎么做呢?本文推荐两种方式——

1. 以“推动信息跨领域交换”为出发点,以“会奖旅游”为触媒,成就新工业梦想

互联网连续创业者、互联网行业观察者杨旸在其出版的《创新简史:从石斧到爆品》一书中曾经讲过一句话,“创新史其实就是一部人类经验交换的提升史”,这句话可能是对创新发展的最好概括了。

回到制造业本身,我们应该明白,制造业产、供、销、人、财、物是一个有机的整体,它们之间存在大量信息交换。更重要的是,制造业技术成果的价值是通过信息交换而形成的耦合价值,而制造业技术创新的过程更是有效利用信息的过程。

那么,问题就来了:“什么样的旅游类型有助于推动信息跨领域交换呢?”

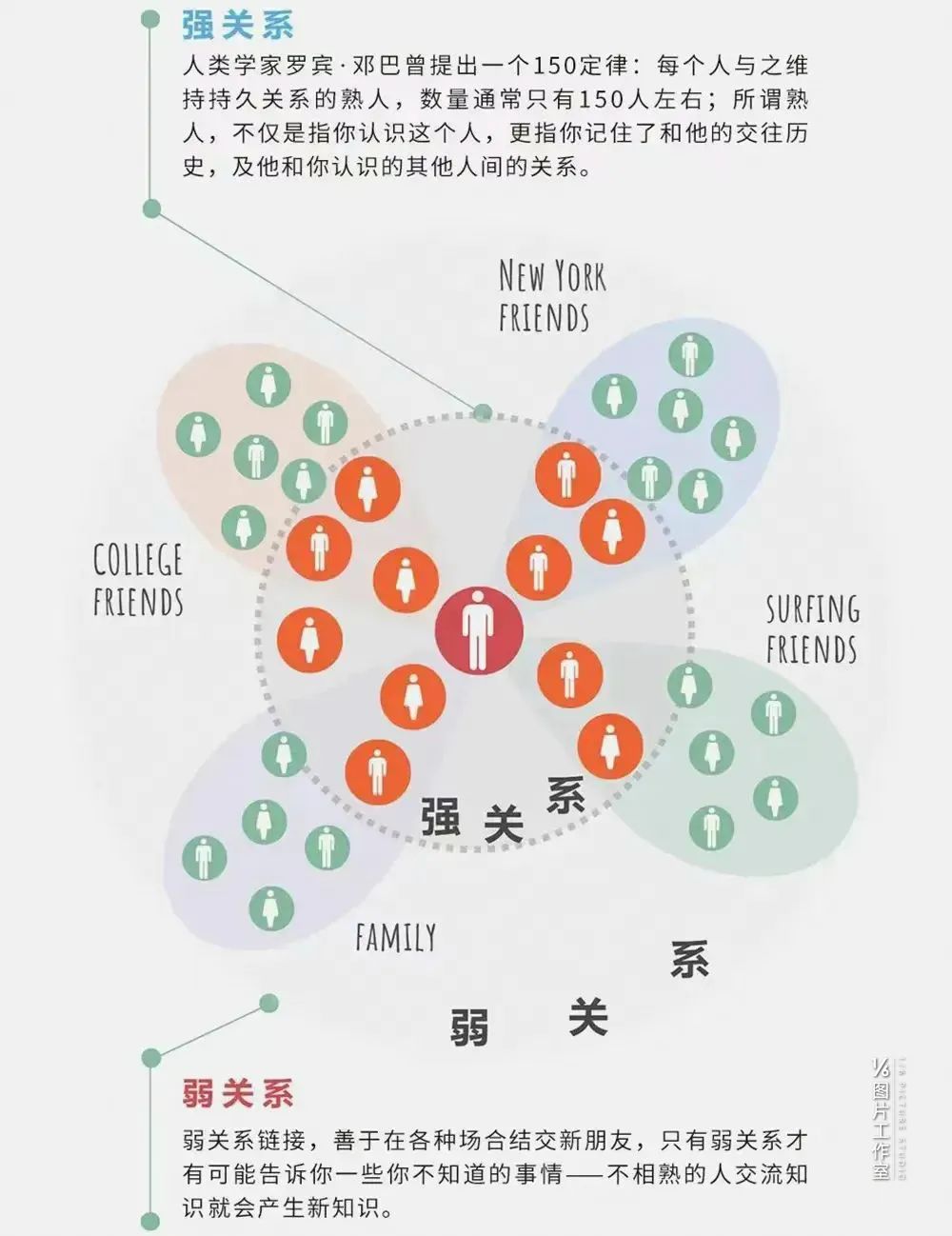

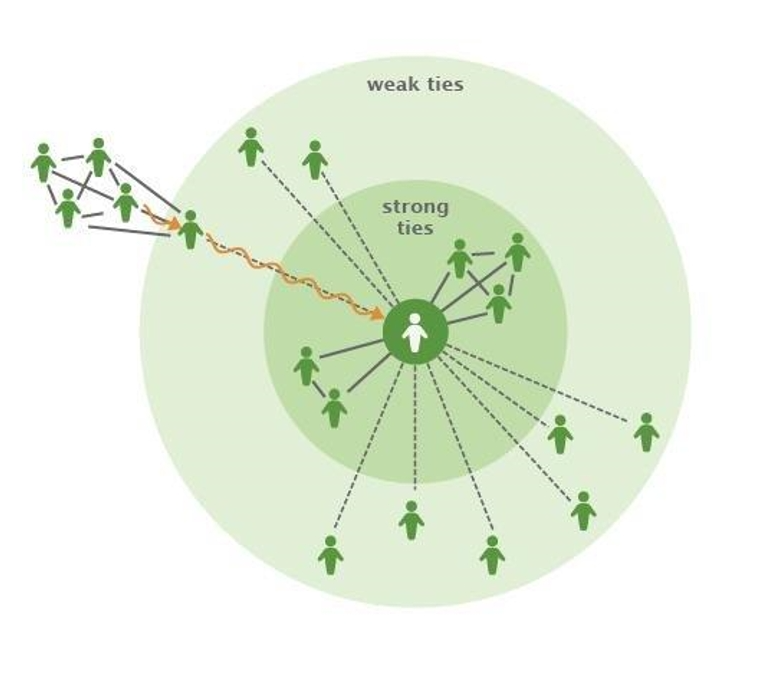

回答这个问题之前,我们需要明白一个道理:构建“弱关系”社交网络是推动信息跨领域交换的关键所在!

弱关系(Weak Ties)理论,即“弱关系力量假设”理论,最早由美国社会学家马克·格拉诺维特(Mark Granovetter)于1974年提出。马克·格拉诺维特指出,弱关系是两个行动者之间短暂的社会接触,比如其他公司的业务伙伴、熟人或者那些不太熟知的人,与弱关系相对的则是强关系(Strong Ties)。

2006年,美国芝加哥大学法学院教授凯斯·桑斯坦(Cass R.Sunstein)在其出版的《信息乌托邦:众人如何生产知识》一书中深度剖析了“弱关系”推动信息跨领域交换的作用机制。

在书中,凯斯·桑斯坦创造性提出“信息茧房(Information Cocoons)”概念和“回声室效应(echo chamber effect)”。

所谓“信息茧房”,是指在信息传播中,因为公众自身的信息需求并非全方位的,公众只注意自己选择的东西和使自己愉悦的通讯领域,久而久之,会将自身桎梏于像蚕茧一般的“茧房”中。

而所谓“回声室效应”,则是指“在一个相对封闭的环境上,一些意见相近的声音不断重复,并以夸张或其他扭曲形式重复,令处于相对封闭环境中的大多数人认为这些扭曲的故事就是事实的全部。”

凯斯·桑斯坦研究发现,深处强关系网之中的人们的信息阅读模式与关注对象呈同质化,信息或想法就会在一个封闭的小圈字里得到加强,也就是所谓的回声室效应无形中加重了信息茧房。

而弱关系比强关系更能充当跨越其社会界限去获得信息和其他资源的桥(bridge),使人们接触不同的社会圈子,可以跨越更大的社会距离而触及更多的人。因此,弱关系虽然不如强关系那样坚固,但却能够有效破除信息茧房效应,并产生出极快的、低成本和高效能的传播效率。

▼图注:从社交网络的“强关系”演变为全新的“弱关系”,回到正文

既然构建“弱关系”社交网络是实现信息跨领域交换的关键所在,那么,对于靠旅游“生存”的中小城市而言,我们不妨主动引入一种高端的旅游类型、一种高效的工业触媒,即:细分的商务旅游——“会奖旅游(MICE)”!

会奖旅游包括4个组成部分:会议(Meeting)、奖励(Incentive)、大会(Convention)、展览(Exhibition),国际上简称为“MICE”。其中,会议、大会和展览旅游是指利用举办各种会议、大会和展览活动而开展的商务旅游活动;奖励旅游则是企业为了激励中高层管理人员、成绩优秀的员工、经销商、代理商或合作单位而专门组织的旅游活动。

▼图注:日本轻井泽依托自然生态环境,通过导入MICE会奖产业,实现了从“度假地”到“科技会议地”的升级,回到正文

多年研究会奖旅游发现,会奖旅游中的“会议(Meeting)”作为一个平台本身就是创新思想交流和分享的市场,许多伟大的商业交易、协议、点子都是来源于人们在会议之中的交流。

借用会议策划人的观点,“会议”不但能非常有效地构建“弱关系”社交网络,如果策划得当,还能制造出神奇的“美第奇效应(The Medici Effect)”。

尤其是当借助“会议交往”这一触媒,把思想立足于不同领域、不同学科、不同文化的交叉点上,把现有的各种概念联系在一起时,就很有可能组成大量不同凡响的新想法。

既然“会奖旅游”有助于推动信息跨领域交换,那么究竟该如何打造一个成功的会奖旅游产品呢?

俗话说,发掘和驾驭规律是成功的必由之路!要想打造一个成功的会奖旅游产品,就必须精准把握会奖旅游的独特规律。

会奖旅游界共识:不同于传统的旅游活动,会奖旅游是商务旅游的一个细分市场。会奖旅游4个组成部分之中,会议不只是旅游的一种模式,更重要的是,会议成为会奖旅游的关键吸引物,更成为诱发会奖旅游活动发生的直接目的。

▼图注:会议是会奖旅游的关键吸引物,可以诱发会奖旅游(来源:图虫创意),回到正文

然而,我们必须明白,目前中国最适合开会的城市依然还是超大城市、特大城市、大城市,小城办会挺不容易!例如,2019年5月12日,国际大会与会议协会(简称ICCA)公布了2019年国际社团会议统计数据。

从中国的会议城市来看,2019年举办国际会议数量排名前十的依然是北京(超大城市)、上海(超大城市)、杭州(特大城市)、成都(超大城市)、西安(特大城市)、南京(特大城市)、深圳(超大城市)、广州(特大城市)、厦门(I型大城市)、武汉(特大城市)。

▼图注:我国举办大型国际会议的城市,主要以北上广等超大、特大城市为主,回到正文

虽然“小城办会”挺不容易,但是近年来无论是国外还是国内,会议活动行业已经出现一种“新趋势”——小城大会(Smaller Cities Win Bigger Events),我们务必要顺势抓住这个趋势。

小“镇”办大会。浙江嘉兴桐乡市乌镇从2014年至今已经连续举办了8届“世界互联网大会乌镇峰会”。这个大会层次非常高:每届大会期间,会有大批的国家或地区政要、国际组织负责人、互联网企业领军人物、互联网名人、专家学者等参加,各国也通过这个平台,在争议中求共识、在共识中谋合作、在合作中创共赢。

1

从“大会”到“小会”

中小城市要想实现“小城办大会”的目标,要想将自身打造成“会议目的地”,至关重要的一点就是细分会议主题,从“大会”到“小会”!

相信看到这里一定会有很多人感到疑惑:目标不是“小城办大会”吗?为何策略又变成从“大会”到“小会”?

其实,之所以出现疑惑,关键在于“大”和“小”用词理解角度的差异。

“小城办大会”是目标,这里的“大/小”强调的是“会议影响力”。从“大会”到“小会”是策略,而这里的“大/小”则强调的是“会议类型”。

说得直白一点,中小城市要想实现“小城办大会”的目标,策略上绝不是举行“综合性会议”类的“大会”、相反是举行“专业性会议”类的“小会”。

对于中小城市而言,从“综合性会议”到“专业性会议”,首先是“布局蓝海市场”的需要!

任何一个产业领域的会议,一定是先有“综合性会议”,再有“专业性会议”,而“综合性会议”正在步入“红海竞争”时代。中小城市与其在血流成河的红海里搏杀,不如找到属于自己的蓝海!

事实上,这是一个“技术爆炸”的时代,技术爆炸为中小城市跳出会议红海市场寻找下一轮蓝海创造了有利条件。

Google技术总监雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)提出的“库兹韦尔定律(Law of Accelerating Returns)”已向我们揭示了一个重要的道理:“技术的力量正以‘指数级’的速度迅速向外扩充。人类正处于加速变化的浪尖上,这超过了我们历史的任何时刻。”

而在其出版的《奇点临近:2045年,当技术及智能超越人类》一书中,雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)更进一步提出了著名的“奇点(Singularity)”理论,他说“奇点是一个假设的时间点,在该时间点上,技术的增长变得不可控制和不可逆转,从而导致人类文明发生无法预见的变化。”

技术在爆炸增长,而人类智力却是已近极限!借用美国自由科学作家道格拉斯·福克斯(Douglas Fox)2011年8月发表的观点,从直觉上来看,要使脑力变强,最明显的方法就是增加大脑容量。

但大脑容量增大却有一个反作用:大脑会消耗更多的能量,运行速度也会变慢。大脑内,更好的神经连接也需要消耗能量,不成比例地占据大脑空间。如果大脑中的神经连接变多变细,就会碰到热力学极限……

显而易见,大多数通往更高智力层次的进化途径都已被物理定律堵死,个人已经无法掌握全部知识!

事实就摆在眼前,学科越来越细分、专业越来越深入,不同研究领域和研究方向的人也听不懂他人在说什么,会议市场已经悄然从一个“大规模(综合性)”的会议逐步“裂变”为一系列“小规模(专业性)”的会议。

既然会议市场趋势如此,中小城市就必然要从“专业性会议”切入,先去响应会议市场的“裂变”,再去谋划会议市场的“聚变”。

对于中小城市而言,从“综合性会议”到“专业性会议”,其次是“精准占领市场”的需要!

我们都很清楚,这是一个信息超载(Information overload)的时代。我们每个人接触到的信息远多于我们能够或愿意加工的信息,我们时刻处于一种信息接收超负荷的状态,这直接导致信息不再有价值,而真正有价值的是“注意力”。

但说心里话,正如美国互联网思想家克莱·舍基(Clay Shirky)所说的那样,“不是信息超载(的问题),而是过滤失效!(It’s not information overload. It’s filter failure.)”。

中小城市把握会议市场的“裂变”趋势、做细分、从“专业性会议”入手,本质上就是在修复我们的过滤器。通过过滤无效信息,成功抓住市场的“注意力”,最终实现精准占领市场的目标。

以地处上海大都市圈的昆山市为例,面对超大城市上海(国际会展之都)的强势竞争,昆山没有盲目从“综合性会议”切入会议市场,相反积极把握会议市场的“裂变”趋势,主动瞄准“小核酸药物(small interfering RNAs,简称SiRNA)”这一生物制药细分领域,果断从“中国小核酸技术与应用学术会议(RNAi China)”入手布局会议蓝海市场。

▼图注:江苏昆山以“小核酸药物”这一细分领域入手,布局会议蓝海市场(来源:图虫创意),回到正文

2

创新会议形式:从“常规会议”到“非常规会议”

▼图注:千禧一代真正在乎的是体验,特别看重人们之间的相互交流(来源:图虫创意),回到正文

但更重要的是,这是“提升会议价值”的需要。众所周知,除了摩尔定律(Moore’s law)之外,互联网领域还有另外一条重要定律——迈特卡尔定律(Metcalfe’s Law)。

迈特卡尔定律的简单描述是:“网络的价值与网络使用者数量的平方成正比。”运用到会议领域,我们打个形象的比喻,如果10个人开会,假设让每个人自身的智力和可能的贡献都是1,那么在一个完全开放的双向会议之中贡献智慧,其价值就是10×10=100,如果有3个人开小差也不发言,这个会议的价值依然高达7×7=49。

3

赋能会议组织:从“B端突破”到“C端激活”

除了细分会议主题、创新会议形式,中小城市要想实现“小城办大会”的目标,还有一件非常重要的事情需要去做,那就是赋能会议组织。

为啥需要赋能会议组织?因为不同于传统的旅游活动,会奖旅游消费的主体不是个人(C端),而是机构(B端)!

会奖旅游的旅游者(C端)是参与会奖活动的专业人士或者公司的优秀员工和合作伙伴,会奖旅游的主办者则是政府、协会、企业、学术团体等社会组织机构,这样的市场对象不仅使会奖旅游产品具有高端性的特点,而且使会奖旅游产品的设计必须强调“责任意识”。

会奖旅游首要的目的在于实现会奖活动的目标或者企业的管理目标,这就决定了它不是一项纯粹的个人旅游活动,而是一项具有社会性的活动。因此,只有做到主办者(B端)的突破,才能实现旅游者(C端)的激活。

▼图注:会奖旅游的性质决定了它不是一项纯粹的个人旅游活动,而是具有社会性的活动(来源:图虫创意),回到正文

谈到这里,我们就避不开两个词,即“PCO”和“DMC”。PCO是英文Professional Conference Organizer的缩写,翻译为“专业会议组织者”。DMC是英文Destination Management Company的缩写,翻译为“目的地管理公司”。

具体来说,PCO是指通过为客户组织、运作会议而获取收入的专业会议组织机构,其能为会议主办者提供全方面的服务。而DMC则是—种提供地方性会议(会展)活动服务的专业机构,主要负责会议(会展)活动在举办地(特别是海外举办地)的各项活动安排和协调等工作。

曾经在很多DMC人的眼中,PCO和DMC的关系如下:“PCO是DMC的下一个发展阶段,认为DMC应该向PCO转型升级。”但事实已经证明:“PCO和DMC是产业链互补关系,DMC是PCO的互补,DMC为PCO提供增值。”更重要的是,随着时间的推移,DMC的价值不断得到提升。

一方面,DMC是会议活动市场中使用频率最高、对会议活动最终效果影响最大的会议服务机构。某种意义上说,DMC对于会议市场的影响面比PCO更大。另一方面,会议目的地的创新与升级,得靠DMC。“只要你想把会议做的好一点,让参会者获得更好的目的地体验,你就得依赖DMC”。

可以说,DMC才是真正的“目的地专家”!

相信看完上面内容以后,我们可以得出如下结论:面对会奖旅游消费主体不是个人而是机构的现实,要想实现“小城办大会”的目标,中小城市政府就必须为“PCO/DMC”,尤其是为“DMC”赋能。

到底该怎么做呢?

如果要用一句话来概括,那就是,推动专业“DMC”与地方“DMO”合作,实现合作赋能!

DMC和DMO虽然只是一个字母的差别,但却有不同的含义。前文已经提过,DMC是“目的地专家”,基本都是“市场力量”驱动的、更是采取“企业化运作模式”管理的公司。

而DMO(英文全称是Destination Marketing Organizer),则是为了促进城镇、城市、地区和国家旅游而建立的“目的地营销组织”,往往都是“政府力量”推动的“非营利组织”。

事实上,今后随着越来越多中小城市提出打造具有特色的“国际会议目的地”的战略构想,成立由政府扶持的目的地营销组织(DMO)将逐步成为政府重大举措。

既然如此,中小城市政府赋能“DMC”,核心就是有效建立“政府力量”和“市场力量”相互转换的机制,推动“市场力量”的“DMC”与“政府力量”的“DMO”建立紧密的合作关系。

具体来说,一方面,专业“DMC”要消除内心中“搭便车”的思维,DMC做DMO的事儿,主动与地方“DMO”共同推广当地的会议和旅游资源。另一方面,地方“DMO”要主动给予专业“DMC”支持,不只是把一些DMO的业务外包给DMC,更重要的是将手中掌握的当地供应商的信息分享给专业“DMC”、甚至于帮助他们获得当地供应商的信任。

好,说到这里,我们对前面内容做一个小结:对于希望以“会奖旅游”为触媒成就新工业梦想的中小城市而言,通过“细分会议主题+创新会议形式+赋能会议组织”三大举措,我们相信很大概率能够成功抓住“会议”这一关键点将自身打造成为“会议目的地”。

但是,这只是万里长征走完了第一步,虽然这绝对是至关重要的“第一步”!

踏出了第一步,那么接下来呢?

第二步:“超级IP”赋能会奖旅游目的地,让会议与旅游产生“深度融合”!

再次回到会奖旅游的特点,会奖旅游的本质就是会奖活动与旅游活动的有机结合,会议活动是会奖旅游的前提,旅游活动是会议活动的延伸和延续。

说到这里,相信答案就呼之欲出了。

踏出了第一步,那么接下来中小城市要做的就是将“会议活动”和“旅游活动”有机组合和相互结合!

▼图注:会奖旅游的本质就是会奖活动与旅游活动的有机结合(来源:图虫创意),回到正文

在此特别说明一点,如何让旅游活动更有魅力就不在此赘述了,推荐各位读者翻阅我司2020年出版的《未来十年的旅游》一书,书中从“新资源观、新传播观、新客户维度、新时空观”等四个角度就未来十年旅游发展思路进行了系统阐述。

本文想稍微花点笔墨说说会议活动和旅游活动的融合方式。

众所周知,2015年被称为“IP元年”,这时候的IP,是Intellectual Property的简称,普遍翻译为知识产权,或者知识财产。

但是,更准确的说,IP应该是这个信息超载时代为数不多的“全民共识”。

IP元年以来,旅游行业IP打造热潮一浪高过一浪。时至今日,一些景区(地区)成功实现了从IP向“超级IP”的跃迁。

何谓“超级IP”?

用简单的词语概括,就是能生产优质内容的载体,这个载体受到人们的喜爱从而影响大众的消费行为,可以说“超级IP”是独一无二且不可复制的。

既然如此,对于希望以“会奖旅游”为触媒成就新工业梦想的中小城市而言,如果通过多年发展已经成功拥有了旅游“超级IP”,那么我们就一定要让旅游“超级IP”赋能会奖目的地打造。

具体来说,一方面,要借力旅游“超级IP”强势推进会奖目的地的对外营销工作;另一方面,要将独具特色的旅游体验无缝融入到会议活动之中,同时还要将会议活动灵活有机设置于独具特色的旅游环境之中。

接下来,让我们通过“东方禅意会奖旅游目的地·无锡灵山拈花湾”这一案例来实地感受一下“超级IP”赋能会奖旅游目的地的独特魅力。

▼图注:拈花湾,回到正文

从2015年11月开业至今,无锡灵山拈花湾通过独特的禅意山水、建筑、景观、活动、业态等要素已经成功打造旅游“超级IP”——“拈花湾·中国心灵度假目的地(Nianhuawan·China Soul Holiday Destination)”。

基于此,拈花湾积极推动“超级IP”赋能会议活动,强势打造了全新的“东方文化会奖”会奖旅游品牌,更是独创了一种“文化+会议+旅游”的“文化MICE”新模式,同时还创新引入“ECO专属客户官”为会奖活动提供“3C(Care/Customized/Cultural)专属服务”。

▼图注:拈花湾,回到正文

与此同时,为了让会议和旅游产生“深度融合”,一方面,拈花湾通过“禅茶一味、拈花经行、欢喜抄经、静雅花道、汉服游园、农田出坡、手绘团扇、花灯彩绘、禅食体验……”等近二十余项定制化禅意体验,将“旅游活动”无缝植入到“会议活动”之中,也为两者找到了相互交融的可能。

另一方面,拈花湾还创新性的打造了多处魅力化的会议场所,巧妙的将“会议活动”放置于独有的文化氛围之中。例如,可以容纳80人会议规模的“拈花湾会场·远山堂”,临水而设,营造出“一方茅草为顶、竹席为地、木栅为栏”的自然天地。

▼图注:拈花湾,回到正文

而“拈花湾会场·鹿鸣谷”更是隐于山水石竹之中,青石铺路,古树参天,曲径幽深之处,流水、植物、砂石凝成一方净土,含而不露地体现着自然感官和禅意哲学。可以说,灵山小镇·拈花湾,成功开创了“会奖新玩法——心灵山、心体验”!

▼图注:拈花湾,回到正文

后疫情时代,会奖旅游或将迎来井喷!听了前面的介绍,不知道大家是否对以“会奖旅游”为触媒成就“新工业梦想”有了较为清晰的认识呢?

既然如此,靠旅游“生存”的中小城市可绝不能落后。或许一开始大家只是“跟跑”,但大家要大胆的迈出这一步,努力从“跟跑”向“并跑”转变,甚至于还要敢于在某些领域逐步实现“领跑”!

2.以“注入工业设计动能”为出发点,以“设计旅游”为触媒成就新工业梦想

事实上,对于中小城市而言,会奖旅游只是激活“从旅游到制造”转换的诸多触媒之一。介绍完会奖旅游,本文最后还想花点笔墨推荐一下“设计旅游”触媒。

之所以要向中小城市推荐“设计旅游”触媒,一方面是源于设计(尤其是工业设计)在制造业发展过程中越来越占有非常特殊的地位和作用,但另一方面更重要的是,中国设计周(尤其是工业设计周)品牌日趋成熟,中小城市借力发展日趋成为现实。

为什么工业设计对于制造业来说相当重要?

因为工业设计(industrial design,简称ID)被誉为撬动工业发展的“金手指”,是创新链的起点、价值链的源头,是制造行业价值链中最具增值潜力的环节之一,对于增加产品和服务附加值、促进产业链延伸和价值链提升具有重要意义。

在华高莱斯出版的《产业新赛道之生产性服务业》一书中,专门有一篇文章《突围工业设计,打造制造业升级“金手指”》深度剖析了工业设计在制造业中的重要性。借用作者观点,对于制造业而言,“工业设计不是产业发展好了才‘锦上添花’的甜点,而是在转型阵痛中‘雪中送炭’的主菜;其本质并非是简单的‘配套服务产业’,而是激发创新、撬动价值的‘创造型产业’。”

既然“工业设计周”越来越影响着产品设计的各个环节、“工业设计周”还往往伴随着“设计之旅”这一最具广泛参与度的活动板块,中小城市不妨主动拥抱一下“工业设计周”,借助“工业设计周·设计之旅”短期产生的“引爆效应”,积极作为一把,为地方送上工业设计的“启蒙一课”。

具体怎么做呢?

第一步:主动借力!借势国内知名设计周,以“城市合伙人/活动分会场”身份联动举办

对于中小城市而言,之所以建议“主动借力”而非“自搞一套”,核心原因在于要想短时间内创办一个全新的“工业设计周品牌”实在太难了。在此郑重澄清一下,这绝不是打击大家干事情的积极性!大家也可以来试试,但从现有成功案例来看,成功创办“设计周品牌”的城市需要“名正言顺”、需要“实力背书”。

什么叫“名正言顺”?那就是,目前国内成功创办“设计周品牌”的城市很多都是“联合国教科文组织创意城市网络”获评城市!

联合国教科文组织创意城市网络(UNESCO Creative Cities Network,简称 UCCN)建立于2004年,旨在加强地方所拥有的文化产业的创造性、社会和经济潜力,从而促进教科文组织的文化多样性。它涵盖七个创意领域:手工艺品和民间艺术、设计、电影、美食、文学、媒体艺术和音乐。

截至2021年10月29日,中国已有16个城市加入联合国教科文组织创意城市网络:手工艺品和民间艺术之都(杭州/景德镇/苏州/潍坊)、设计之都(深圳/上海/北京/武汉)、电影之都(青岛)、美食之都(成都/顺德/澳门/扬州/淮安)、文学之都(南京)、媒体艺术之都(长沙)。

▼图注:我国第一个被联合国授予“设计之都”的城市——深圳,同样也堪称“工业设计之都”,回到正文

对于一座城市而言,入选“联合国教科文组织创意城市网络”,尤其入选世界“设计之都”,本身就意味着大家对于这座城市创意(尤其设计)实力和能力的充分认同。事实上,目前国内最知名的“四大设计周(北京国际设计周/上海国际设计周/深圳设计周)”创办城市之中,恰恰就有三座成功入选世界“设计之都”。

什么叫“实力背书”?那就是,如果您不是“联合国教科文组织创意城市网络”获评城市,要想成功创办“设计周品牌”尤其“工业设计周品牌”,那您就得是“制造业大市”甚至“制造业强市”!

除北上广深四个一线城市创办的“四大设计周”之外,近年来苏州(苏州设计周)、佛山(佛山工业设计周)、东莞(东莞国际设计周)、宁波(宁波创新设计周)等地级市也在积极创办属于各自城市的设计周品牌,陆续也取得了不错的成绩。

▼图注:2019年,东莞国际设计周在东莞市人民政府主导下应运而生(来源:图虫创意),回到正文

之所以这些城市敢于谋划全新的设计周品牌,非常重要的原因就在于强大的制造业实力支撑。最新数据显示,2021年中国城市规模以上工业营收排名中(直辖市除外),苏州市以43811.2亿元居第一位、佛山市以25308.2亿元居第三位、东莞市以24792.5亿元居第四位、宁波市则以22554.2亿元居第六位。

明白了上述道理,接下来,我们给中小城市推荐两种“主动借力”形式——

1

以“城市合作人”身份,借大力

我们发现,随着中国设计周品牌日趋成熟,一些知名设计周已经开始从“单一城市的活动”转变为“公共服务的平台”。

以北京国际设计周为例,“珠海国际设计周”和“顺德设计周”正是北京国际设计周“走出去”和“城市联动”的重要组成部分,也是具有国际影响力的、为可持续发展带来创意设计的公共服务平台。

▼图注:2023年北京设计周举办地——通州区张家湾设计小镇(来源:图虫创意),回到正文

同样以上海国际设计周为例,上海国际设计周已经公开招募“城市执行长合伙人”,共同构筑“CHSIDW设计行业执行长合作伙伴”。成功入选“城市执行长合伙人”,不但可以上海国际设计周城市运营机构的名义举行上海国际设计周相关活动,还可以负责上海国际设计周所有奖项、赛事项目IP在当地的独家运营,包括但不限于奖项的年度宣传、推广与传播。

▼图注:上海设计周举办地——上海国家会展中心(来源:图虫创意),回到正文

既然如此,中小城市不如适当放下身段,主动链接国内最知名的设计周品牌,以“城市合作人”身份积极推动相关品牌在本地的落地。

2

以“活动分会场”身份,借小力

除了上述国内最知名的设计周之外,一些省份也陆续推出了“由省人民政府主办、由省工业和信息化厅承办”的省级工业设计周活动。为了发挥更大的效能,相关省级工业设计周越来越多的采取“1+N”运营体系,从广度与深度方面纵横延展。

以河北国际工业设计周为例,2022年第五届河北国际工业设计周以“设计赋新未来之城”为主题,在纵向层面上,在工业设计成果展的缤纷展区下,深度挖掘设计的专业可能性,设立奖项,设计高峰论坛、设计大讲堂与对接会、设计论坛等活动。

▼图注:雄安新区,回到正文

更重要的是,在广度层面上,“雄安新区”为主会场,另设石家庄、秦皇岛、定州三个分会场。既然如此,面对跃跃欲试的“省级设计周/省级工业设计周”冲动,中小城市应该主动向上对接各省工业和信息化厅,积极以“活动分会场”身份承接相关活动在本地的举办。

▼图注:雄安新区,回到正文

第二步:大胆迭代!从“专业人士参与、单一场地举办”到“公众参与、全城联动”主动升维

前文我们提到,中小城市要想兑现“设计生产力”,就绝不能“躺平”待到“来日”再做考虑。相反,只有在工业设计上更早的启蒙和积极作为,才能在“从旅游到制造”转换中夺得先机!实际执行中,中小城市要想在工业设计上实现更早的启蒙,就必须让“设计力量”触达更广泛、更多样的群体,努力打造一个“人人都是设计师”的设计周,营造全新的全民创意新生态。

究竟怎么操作呢?让我们先借鉴一下第五届深圳设计周的成功经验。数据显示,第五届深圳设计周10天展期(2021年12月25日-2022年1月3日)内参观人数达到了40万人,获得了前所未有的关注。它的成功有一个非常重要的原因就是首次走出展览馆、全城联动。

具体来说,首先,“跨空间”。第五届深圳设计周创意采取“主展场”深业上城加全域“星展场”的方式,以深业上城联动分布在全市全域的10个星展场,包括位于南山区的海上世界、南头古城、深圳湾万象城等公共场所,以及华为、大疆、比亚迪等深圳知名企业,深圳独立设计师工作室、国际品牌的旗舰店也将纳入设计周展示体系。使设计走出展览馆,融入市民生活。也就是说,在城市的多个区域,你都可以与设计周来一场美好的遇见。

▼图注:第五届深圳设计周“主展场”深业上城,回到正文

其次,“跨领域”。第五届深圳设计周内容策划突破行业分类的局限,打破设计行业壁垒,策划多个核心板块,包括“设计·韧性”“设计·融合”“设计·国潮”“设计·视界”“设计·器用”,从设计保障公共安全、设计更新城市空间、设计溯源当代审美、设计探索前沿趋势、设计升维产品创新等维度,呈现融合设计在解决问题中的实践和创新价值。设计周真的不仅面向工业生产,也在拥抱美好生活。

看完第五届深圳设计周的成功经验,相信大家也都能感受到了,中小城市要想在工业设计上实现更早的启蒙和积极作为,就得不断迭代升级“工业设计周”的组织方式。我们要敢于“跨空间组织”、“跨领域活动”,主动实现从“专业人士参与、单一场地举办”到“公众参与、全城联动”的升维发展。

最后我们来做一个总结:旅游的确是个好东西,各地发展旅游产业的“内在动力”真的实属强大。但是,我们需要时刻保持“头脑清醒”——发展旅游绝不是“目的”,发展旅游更多是“手段”!

面对“以创新驱动引领高质量发展”的新时代,面对“制造部门正在决定创新生死”的新挑战,靠旅游“生存”的中小城市,一定要充分发挥好旅游产业“润滑剂+连接器+转换器”的作用,积极实践,以“会奖旅游”或者“设计旅游”为触媒,主动建立“旅游”和“工业”的连接,努力实现“大旅游”到“新制造”的转换,让我们共同努力吧!

版权声明:本平台全部作品的著作权及其他相关合法权益归华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公司(以下简称华高莱斯)所有。

点击查看城市设计往期文章

李方悦:文旅项目两极分化,90分只是起点! | 2023中国旅游休闲娱乐产业年会

全域旅游空间潜力预测,让AI助力乡村振兴

五一最火爆的旅游地,淄博是如何在众多城市中脱颖而出的?

寻找乡村旅游发展“最优解”

工业重镇到旅游之都的华丽转身,淄博爆火之后将何去何从?

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):中国式的“新制造旅游”大有可为!

规划问道

规划问道