1

引言

省级国土空间规划是深化落实国家层面相关要求的中坚抓手,以及编制省级相关专项规划、市县等下位国土空间总体规划的基本依据,在国土空间规划体系中发挥承上启下作用的同时,尤其应注重协调性。综合交通作为省级国土空间规划的重要编制内容,应优先解决好综合交通体系与国土空间格局的协同规划问题。本研究从省级国土空间规划综合交通专题的编制任务及要求理解出发,识别当前国土空间规划背景下省级综合交通专题编制面临的主要问题与要求,通过相关文献梳理,项目实践总结等方法,提出省级综合交通与国土空间协同规划方法。

2

省级国土空间规划与综合交通体系协同的重要问题识别

2.1

战略目标协同

省级国土空间规划与综合交通体系规划的战略目标面临整合、统筹和协调的问题。第一,国土空间规划体系内总体规划与各专项规划的战略目标应该保持协调一致,且存在一定的主次关系。第二,由于国土空间规划与交通规划两类规划的思维存在差异,如国土空间规划强调集约发展,立体交通网规划侧重增量扩张等,需要统筹协调,保持一致。第三,交通体系是空间规划战略目标实现的重要支撑,战略目标的制定既要突出交通的主动引导性,也要确保空间战略的实施性。

2.2

交通体系与省域空间格局的协同

省域空间总体格局的形成需要交通支撑,空间格局与交通体系协同是实现整体空间统筹以及对下一层级规划有效指引的重要保障。在省级综合交通布局时,要重点关注三组内容的协同,即综合交通廊道(网络)与省域空间结构、综合交通枢纽与省域城镇格局、重点次区域的交通体系与其空间格局等内容的协同。依托国家综合立体交通网规划纲要、省城镇体系规划,构建面向国内外、省内外的交通网络格局,提出各类交通运输方式的枢纽场站节点、线路廊道骨架、网络格局体系的布局方案,并最终叠加为“一张网”,打造完善的综合立体交通网,从而为省域城镇体系发展提供支撑。

2.3

专项交通网络与各类空间结构的协同

专项交通网络与各类空间结构密切相关。随着国土空间规划体系的确立,系统协调思维在交通规划中愈发重要,交通网络与其他维度流空间网络结构的密切相关性逐渐被研究学者和规划工作者发掘。与以往城市空间结构研究不同,网络研究的逻辑不是层次性等级结构,而是分布式功能结构。随着各类数据的广泛应用,交通网络、信息网络、资金网络等多维度网络结构被广泛研究。在规划实践中,交通网络与某一特定空间要素或各类流空间网络的协同研究成为重点。

3

协同规划的方法与技术

3.1

协同规划的基本框架与协同路径

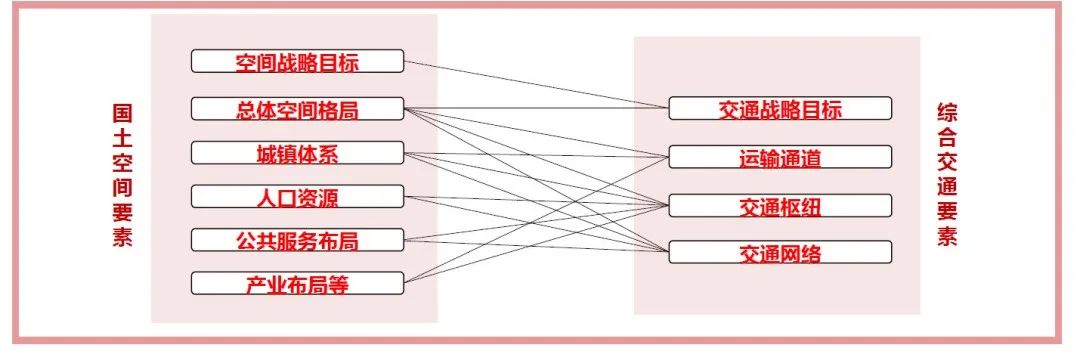

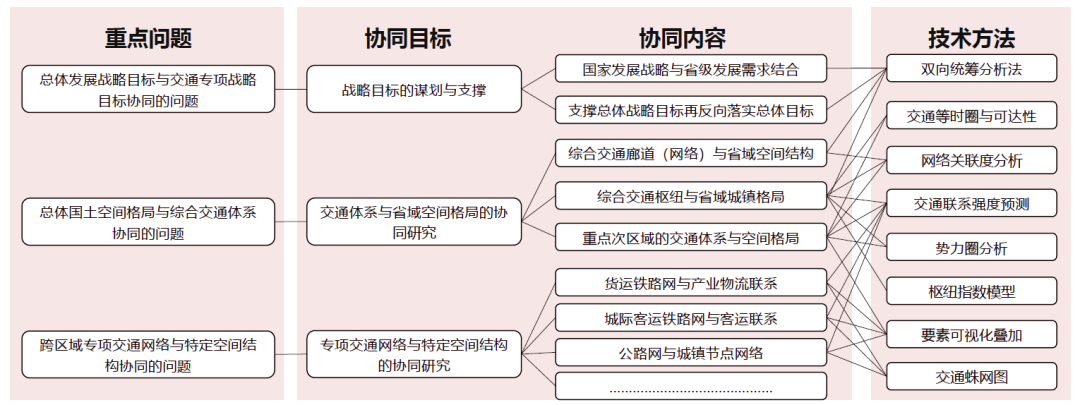

协同对象包括国土空间要素和综合交通要素两大方面,各要素相互关联(图1)。进一步厘清两类规划协同的重点问题、目标及内容等(图2)。

图1 国土空间要素和综合交通要素的协同关系

图2 协同规划的重点问题、目标、内容及技术方法示意

3.2

协同规划技术

3.2.1战略目标的谋划与支撑

战略目标协同即促进国土空间与综合交通两类战略目标导向的一致,支撑和落实国土空间总体战略目标,包括双向统筹分析、上下结合分析、经验总结等方法。以双向统筹分析法为例,该方法充分发挥综合交通战略的支撑性和引领性。包括自上而下分解国家发展战略要求、自下而上分析省级交通发展基础,得到交通发展的战略目标,为确定国土空间的总体战略目标提供参考;总体战略目标确定后,再对总体目标进行分解落实(图3)。

图3 河南省对国家战略要求的响应和落实

3.2.2 综合交通体系与省域空间格局的协同

3.2.2.1综合交通廊道(网络)与省域空间结构的协同

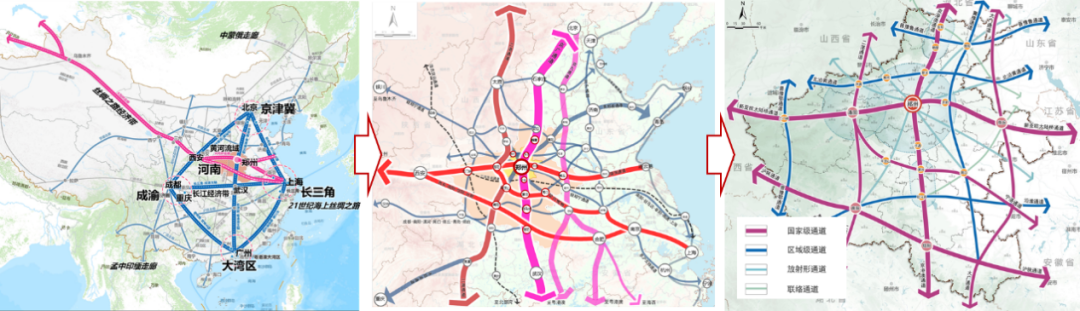

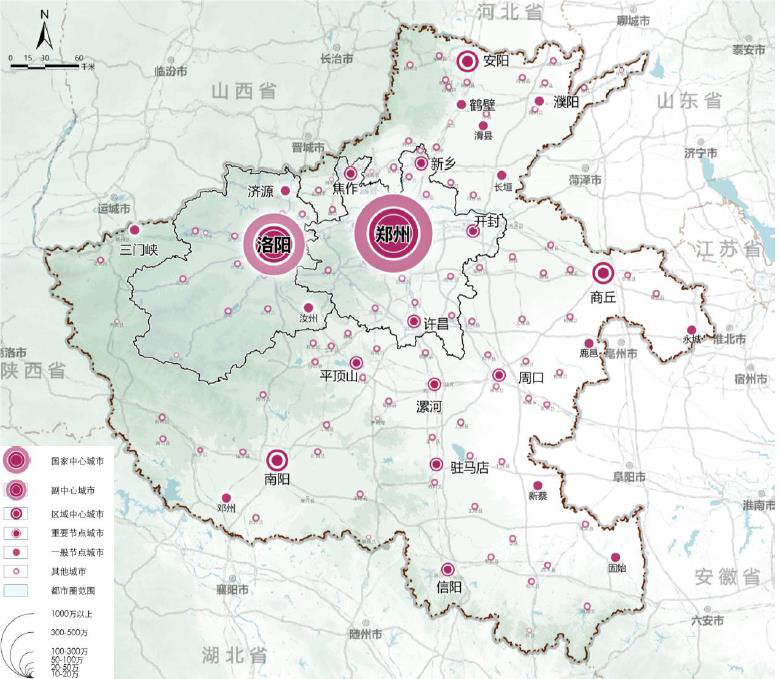

首先,基于双向统筹分析法,层层落实、上下衔接,梳理国家¬—区域—省级层面交通廊道的总体格局(图4);其次,分析未来交通主要联系方向,为省域空间结构提供结构性的判断基础(图5);最后,省域空间结构确定后,通过互动反馈,引导交通廊道的调整和优化(图6)。

图4 国家-区域-省级多层面的河南省交通走廊布局

图5 河南省综合交通走廊与省域空间结构协同

图6 本轮规划与原“米+井+人”交通廊道结构的差异

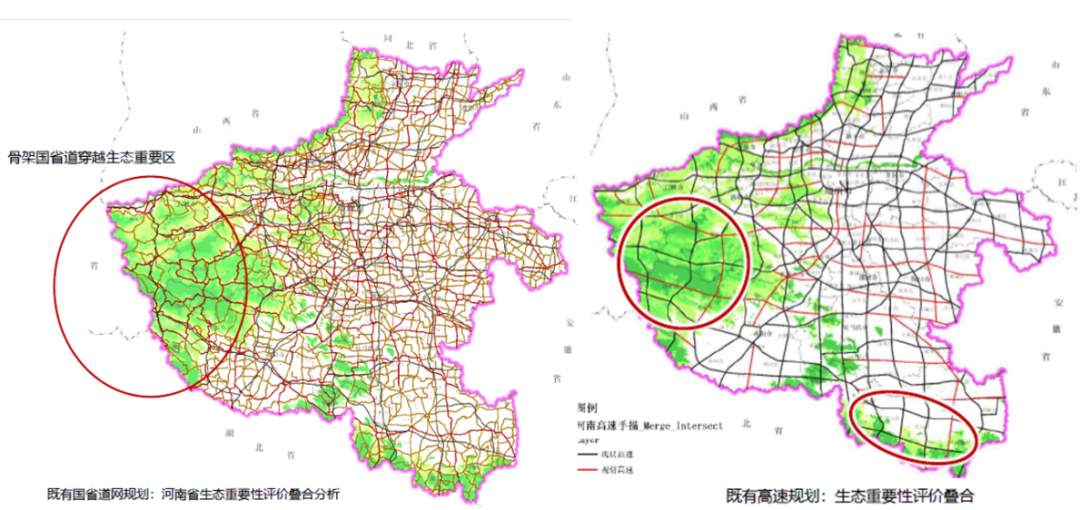

在具体交通网络方案上,确保公路网与生态格局协同。开展高速公路、国道省道路网与生态重要性评价叠合分析(图7),识别生态冲突的区域与线路并提出优化方案。

图7 高速公路、国省道网与生态重要性评价叠合分析

3.2.2.2综合交通枢纽与省域城镇格局的协同

通过枢纽能力评定、城市服务腹地分析、城镇联系强度分析等,叠合评价结果支撑城镇格局,城镇格局确定后再指导综合交通枢纽的规划布局。

(1)通过建立枢纽指数模型开展枢纽城市交通能级评定。模型指标综合考虑各城市的旅客和货物运输、交通基础设施、节点特征、经济社会等几大类因素,最终判断得到各城市枢纽等级(图8)。

图8 河南省城市综合枢纽等级总体评价结果

(2)通过势力圈评估城市腹地范围,判断城市竞争力优势方向、缺失方向、与枢纽城市的靠近关系等(图9)。

图9 河南省势力圈分析结果

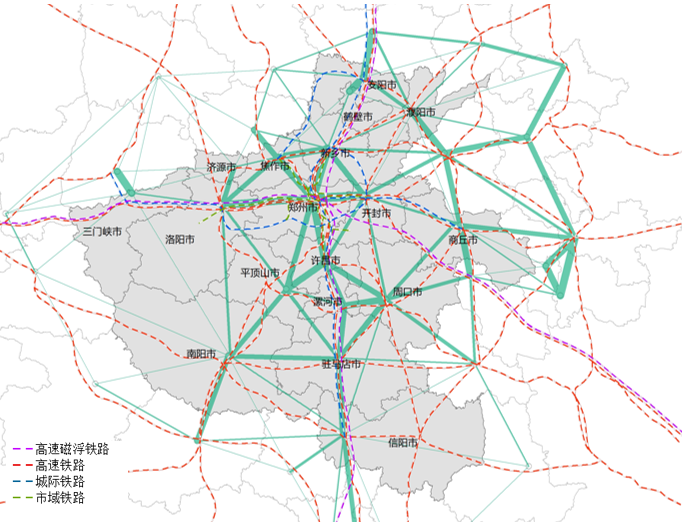

(3)通过网络关联度指标判断城镇联系强度。城市交通网络关联度包含交通设施、城市人口与经济规模等引力因素。其中交通设施包括高速公路、高速铁路、城际铁路、普速铁路连接条数,充分考虑线路速度、时耗、相连交通设施能级等。在此基础上,加权城市自身竞争力(城市人口与经济规模),从而得到合理的关联强度(图10)。

图10 基于单因子、多因子模拟的交通网络关联度分析

(4)基于上述技术方法叠合评价结果(图11),为城镇格局的确定提供交通支撑。在城镇格局确定后给予综合交通枢纽体系指导建议。

图11 基于叠合评价结果的城镇格局

3.2.2.3重点次区域的交通体系与空间格局的协同

为进一步支撑城镇格局,对于具有战略意义的重点次区域进行深入研究。技术方法以等时圈测度和交通网络关联度分析为例介绍。

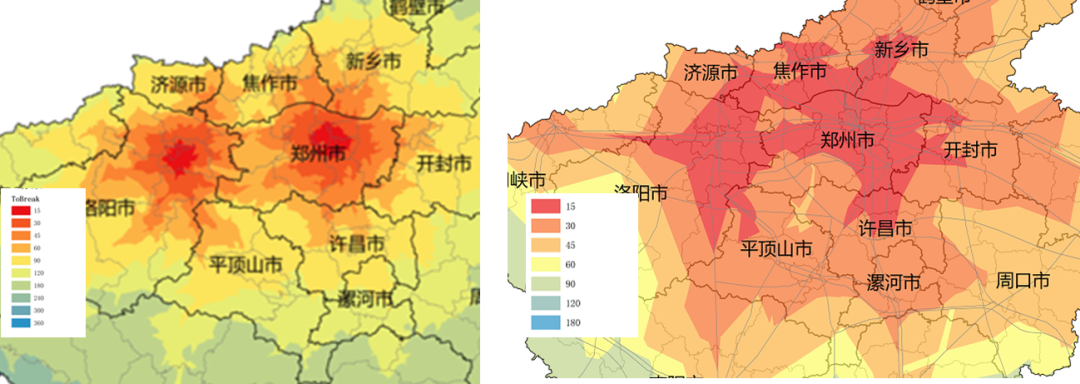

(1)开展交通等时圈测度。通过计算交通可达性,形成交通等时分布图,为都市圈次区域交通战略目标(1小时通勤、2小时通达等)的确定提供支撑(图12)。

图12 基于多类型路网数据的交通现状(左)与规划(右)等时圈测度

(2)开展交通网络关联度分析。通过分析城市间联系诉求,识别次区域城镇能级与联系强度(图13)。在次区域发展目标和空间结构确定后,调整优化整体交通体系,弥补交通设施不足。

图13 次区域交通网络关联度分析

3.2.3省域专项交通网络与特定空间结构的协同

3.2.3.1省域专项交通网络与各类流空间网络的协同

此类协同包括城际客运铁路网与市际客运联系的协同、货运铁路网与产业物流需求的协同、公路网与居民出行需求的协同、航空运输网与空港物流需求的协同等多种类型,本文以前两种为例简单介绍。

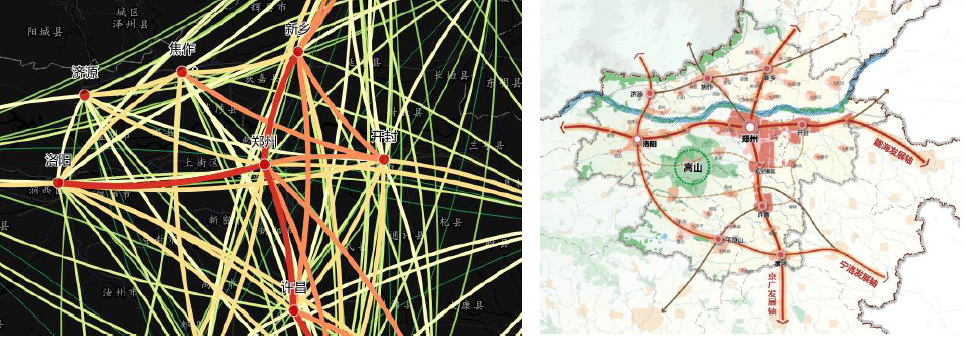

(1)城际客运铁路网与市际客运联系的协同

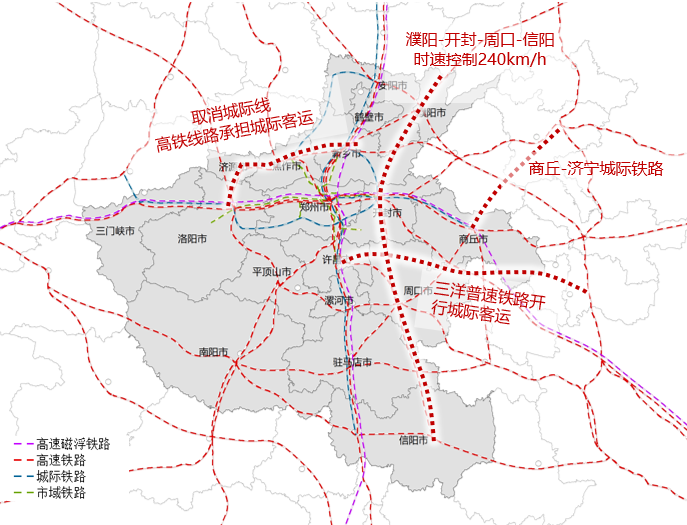

以市级联系蛛网图作为城市联系需求强度,与客运铁路网络(高铁/城际)进行叠合,判断联系需求与网络设施供给的匹配情况(图14)。识别联系需求与网络供给之间的对应关系后,对交通网络提出优化建议(图15)。

图14 既有规划铁路叠加蛛网图分布(左)

图15 优化后城际铁路网分布(右)

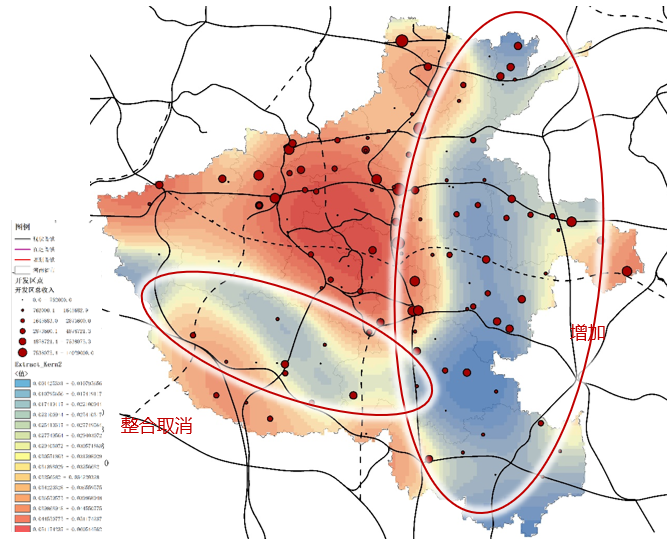

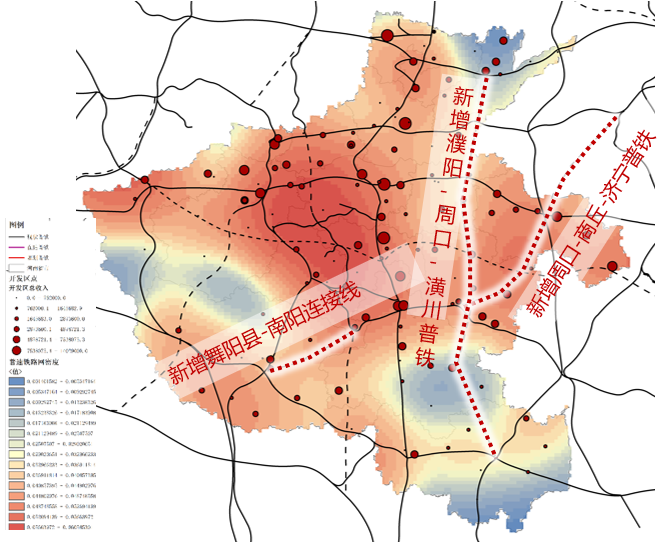

(2)货运铁路网与产业物流需求的协同

基于ArcGIS的核密度分析工具,加权考虑产业点的规模,进行分布密度分析,形成分布热力图,将普速铁路网络进行叠合分析(图16)。识别产业运输需求与普速铁路网供给之间的对应关系后,对交通网络提出优化建议(图17)。

图16 既有规划普速铁路网与产业园区布局叠加(左)

图17 优化后普速铁路网分布(右)

3.2.3.2省域专项交通网络与某一特定空间要素的协同

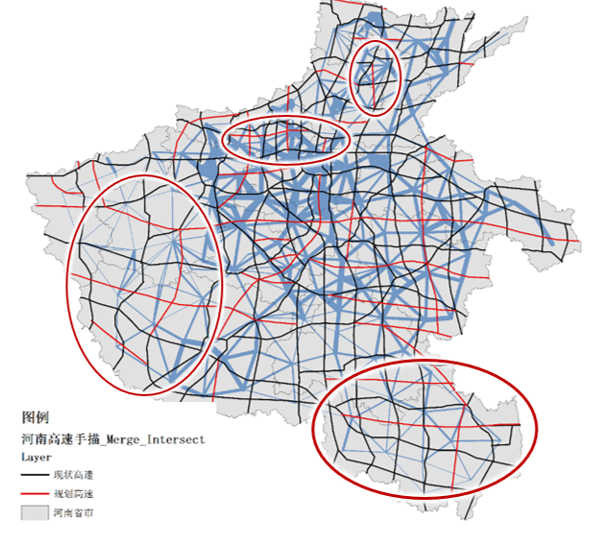

此类协同包括公路网与城镇节点分布的协同、公路网与人口分布的协同、公路网与公共服务设施分布的协同、水运网与港口物流设施分布的协同等多种类型,本文以前两种为例简单介绍。

(1)公路网与城镇节点分布的协同

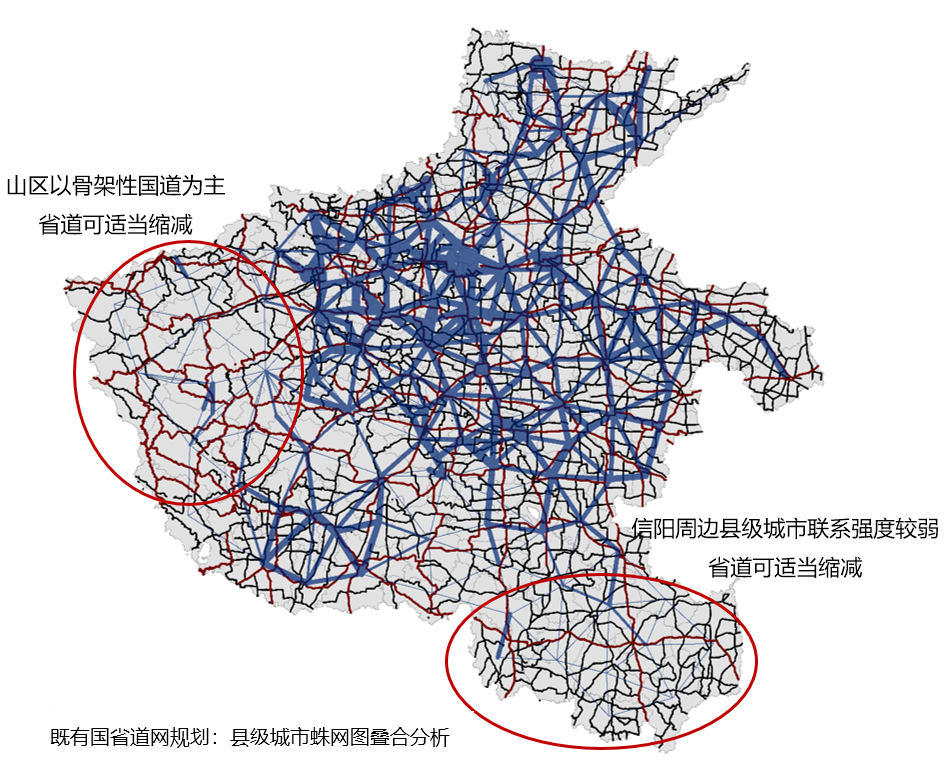

实现公路网络与城镇联系需求高度契合,提升公路网络服务效率。县级联系蛛网图包括城市人口与经济规模等引力因素,在城市自身竞争力基础上,通过重力模型,形成相邻城市之间的联系网络(图18)。与高速、国省道进行空间匹配,识别联系需求与网络供给之间的对应关系,并提出优化建议(图19)。

图18 高速规划与县级城市联系蛛网叠合(左)

图19 国省道网规划与蛛网叠合(右)

(2)公路网与人口分布的协同

实现公路网络保障服务覆盖,为城镇居民点布局和空间的开发与利用提供支撑。通过将高速公路与沿线人口密度(分布)图等要素进行叠加(图20),评价既有高速公路方案沿线服务强度与必要性。

4

总结与展望

本研究从战略目标协同、交通体系与空间格局协同、专项交通与特定空间结构协同等方面探索了协同方法,但是仍然存在不足之处。比如,研究多基于既有的现状空间数据加以分析评估,得出综合交通规划线路的优化方案,缺乏考虑人口、经济、产业等要素的动态发展,未来应加强模拟预判人口、产业等国土空间要素发展走向来综合优化交通基础设施布局。本研究在当前我国省级层面的国土空间规划基本完成的情况下,旨在为与省级层面类似的区域类国土空间规划项目中国土空间与综合交通协同规划提供参考借鉴。

课题负责人:黄建中

课题主要参与人员:张乔、胡刚钰、马煜箫、方文彦、邓晶、杜怡芳、石佳宁、何杨、温泓淼、陈思玲、王靖馨、况盛慧

本课题受上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题资助课题名称“省级国土空间规划与综合交通体系协同规划方法研究”课题编号(KY-2022-YB-A08)

供稿 | 张乔、胡刚钰

编辑 | 宣传办

审核 | 黄建中、肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 省级国土空间规划与综合交通体系协同规划方法研究

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)