粤尺辨——时空维度下粤地乡土营造尺的流布与探析

李浈 张之秋

从技术特征来看,中国传统建筑营造存在官式和乡土两大体系。官式体系以“法式”(如《营造法式》《工程做法》等)为制约,多采用官尺(官定营造尺)营造;而乡土体系往往只有一定的法则但并无定式,多采用乡尺(地方营造尺)营造。事实上,官尺对于广大民间营造活动的影响相对有限(特别是在南方地区)。就某一建筑遗存而言,研究分析时不能直接套用其所处时代的官定营造尺,而必须考虑其所处的具体地域和营造事件等因素。若不对现存多样的地域乡尺加以厘清,必将在认知传统营造的尺度规律时产生相应的误解。

乡尺源于官尺体系,可能在历史上的分裂和割据时期,在交通不便的地方保留下来且沿用至今,并自成体系。因此,乡尺可视作不同时代的官尺在不同地域传播、沉淀的结果,对乡尺尺系的甄别也有助于解读不同地域之间匠技、匠艺传播的时间和空间关系。比如吴越地区惯常使用小尺营造,与永嘉之乱引起的衣冠南渡之后的南朝用尺有关。遗留至今的乡尺,在苏州一带长约 27.5 cm,我们称之为“吴尺”。浙江省广大地域使用的乡尺长多为 27.8 cm或略长,我们称之为“浙尺”。福建地区广泛使用的乡尺称为“闽尺”,其长度与唐大尺极为接近,这可能与福建山区开发伊始于唐代末年有关。近年来,随着课题组的调查和对文献研究的积累,我们又初步辨识了“淮尺”“赣尺”等,并对其复杂性及时空源流进行了相应的探讨,取得了初步的成果。本文主要是对广东省地域内乡尺体系的进一步分析和探讨。

粤地文化地理概况

岭南文化具有多元一体的基本特征。作为整体,岭南文化具有共同的特质,同时其区域内自身的分异很明显,这与岭南地区独特的地理区位不无关联。一方面,横亘两广北部的南岭山地,极大地限制了岭南与中原、北方的交通,使岭南地区保留了较多的土著文化;另一方面,南岭山地内众多不同方向的可供往来的通道,以及土著文化本身的地域性差异,使其内部的民系与文化复杂多样。因此,对于岭南地区乡尺尺系的研究,一方面要关注其系统性,另一方面要关注其差异性。

民系、方言与文化区划

由于岭南位置偏僻,历史上动乱较少,社会经济环境相对稳定,所以中国历次移民运动,其基本方向自北向南,多以岭南为归宿。到达岭南的移民与土著融合,最终形成三大民系:在珠江三角洲和西江、北江、桂江流域发展成为广府系,主要方言为粤语;在粤东内地和粤东北发展成为客家系,主要方言为客家话;在粤东沿海与琼雷沿海发展成为福佬系,主要方言为闽语。

司徒尚纪先生在《广东文化地理》(修订本)一书中将广东地区划分为三大文化核心区和六个文化亚区,其中,粤中为广府文化区,含珠江三角洲广府文化核心区、西江广府文化亚区、高阳广府文化亚区;粤北为客家文化区,含梅州客家文化核心区、东江客家文化亚区、粤北客家文化亚区;粤东为福佬文化区,含潮汕文化核心区、汕尾潮汕文化亚区;此外还有地跨广东、海南的琼雷汉文化亚区,在广东省内主要指雷州半岛使用汉语的地区。

文化与技术的传播线路与粤地开发

秦汉以降,岭南与中原、北方交通日渐频繁,以西江、北江和东江为骨架的水上交通线从北、西两个方向进入岭南各地,形成树枝状交通网络。这个网络主要经过广府系、客家系地区,对民系形成及发展起到了重要作用。

北向最重要的交通线是唐代开通的大庾岭道,该线路由江西南下浈江,循北江进入珠江三角洲平原。唐宋以来的南迁移民大都由此入粤,一部分形成客家系,一部分形成广府系。北向另外两条重要的交通线为都庞岭道和骑田岭道,分别经由连江与武水入北江至广州,主要连接湖南。

西向交通线主要通过西江及其干支流,沟通黔、桂、湘地区。其中最为著名的是秦汉时期便已开通的越城岭道,又称“湘桂走廊”。该线路经湘江,过漓江、桂江入西江,通过肇庆等地,最终进入广府核心地区。最早一批中原移民就凭借此线路在西江流域定居并传播中原文化。

通过以上梳理可以发现,粤地文化与地理的关系相对清晰,民系、方言区划也相对明确,这无疑为乡土建筑及其尺系的区划研究提供了很好的研究背景和基础。

粤地乡尺的构成与区域分布

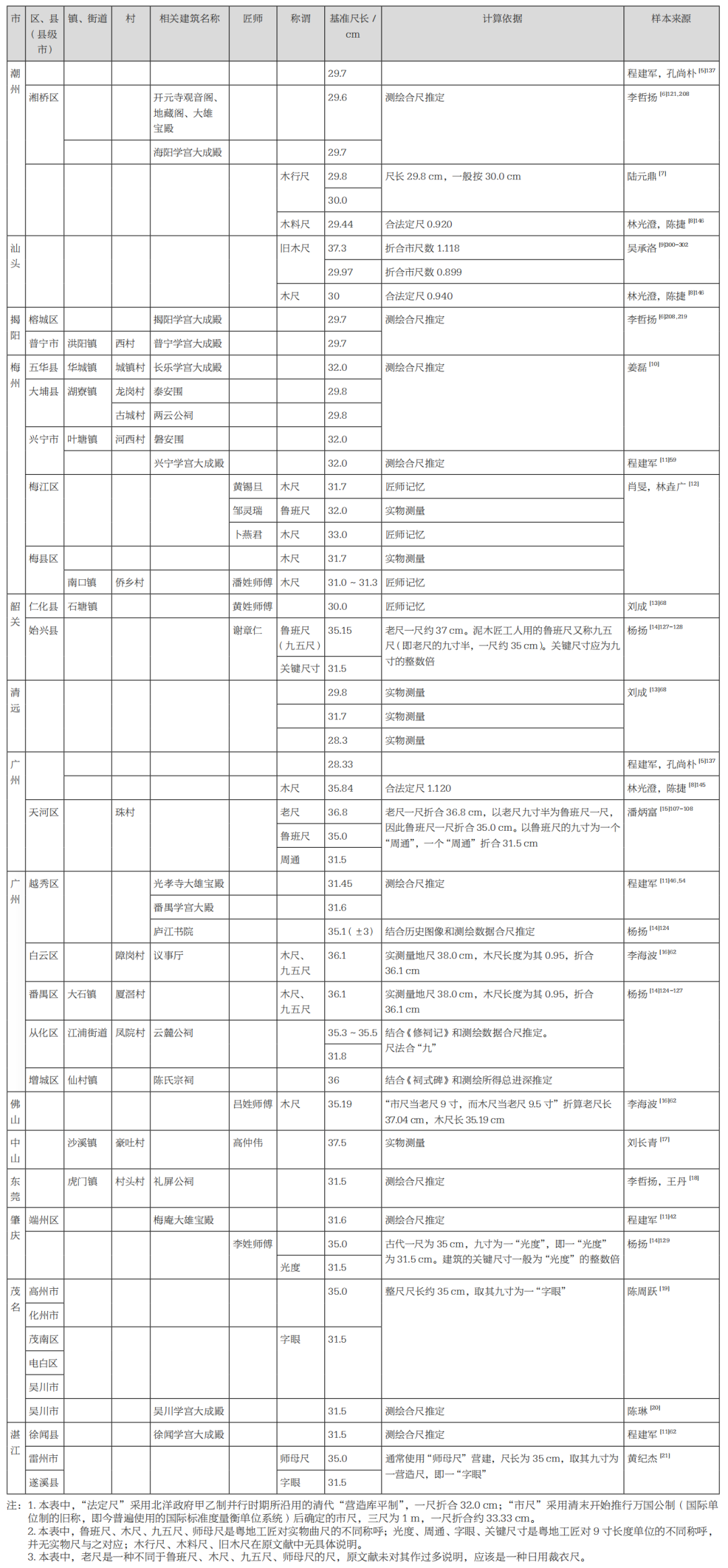

针对岭南地区古建筑及其营造技术的源流研究,华南理工大学的科研团队进行了大量卓有成效的探索,以程建军教授团队的研究成果最为丰硕,现有多篇硕、博论文完成,研究地域涉及广府地区、潮州地区、梅州地区、粤北地区、琼雷地区等。该团队在建筑尺度的研究中,通过测绘合尺与口述史访谈等手段,对营造用尺的基准尺长及尺法进行了一定的探讨。此外,20 世纪 30 年代,国民政府在全国范围内推进度量衡划一工作,并组织有关人员对全国各地度量衡使用情况进行调查,成果见于《实业部月刊》《全国度量衡划一概况》《中国度量衡》《中国度量衡史》等文献。结合本研究团队的相关调查,将目前已知的近世粤地乡尺样本信息汇总为表 1,这些数据构成了本文对粤地乡土营造尺的尺系构成、分布及源流关系进行探讨的基础。

表1 粤地乡土营造尺样本信息统计简表

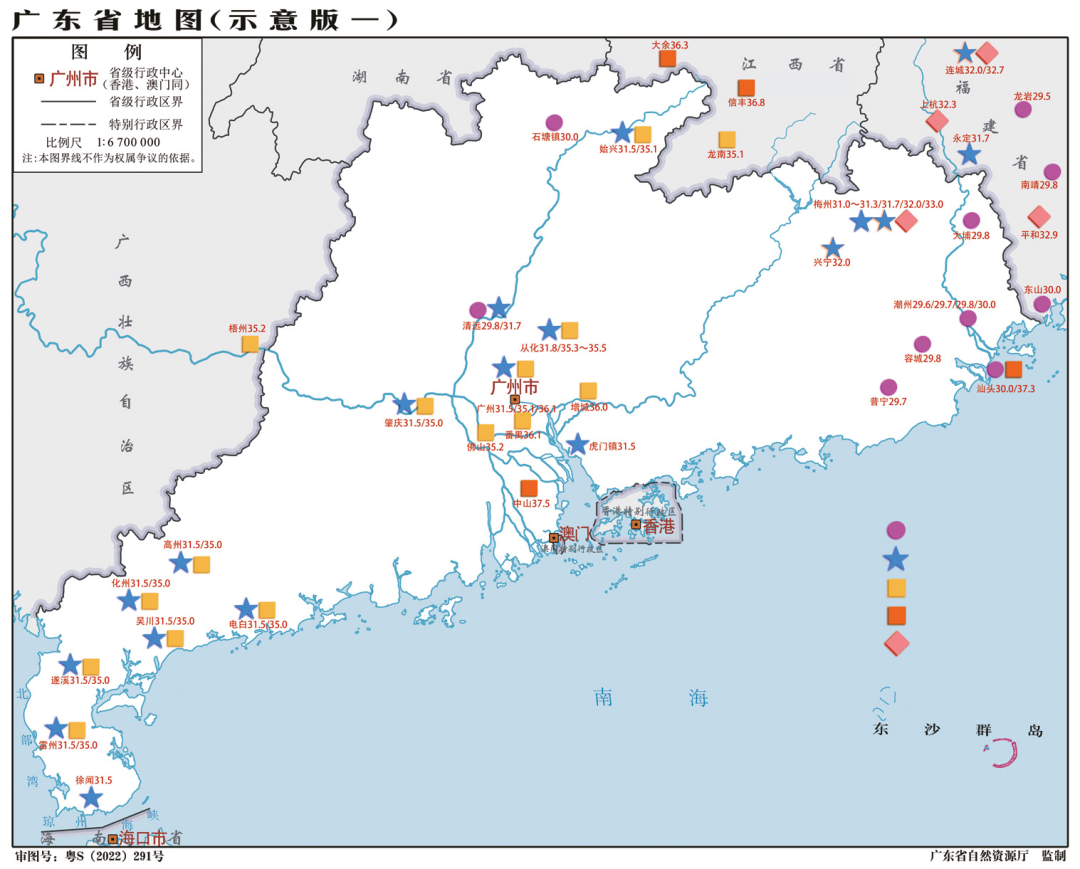

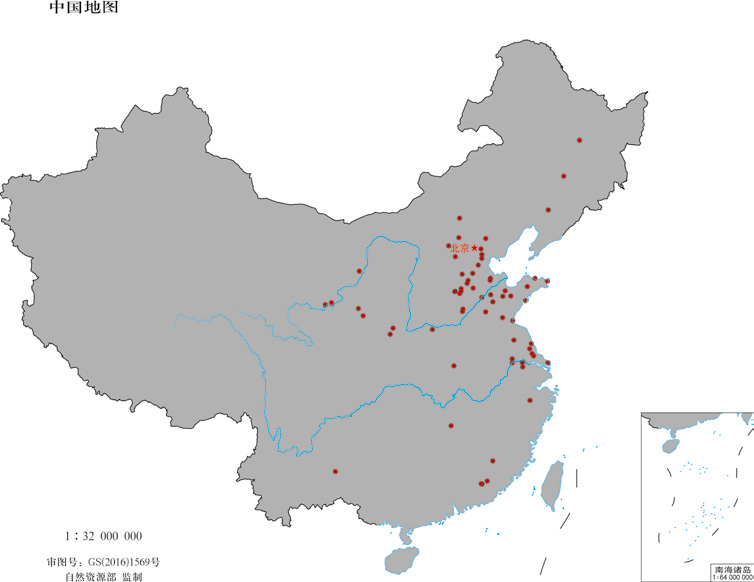

本课题研究共搜集到粤地乡尺样本 52 例,其中广府系样本 28 例、福佬系样本 11 例、客家系样本 10 例以及琼雷地区的样本 3 例。样本最为密集的区域是广府珠江三角洲平原地区、潮州地区和梅州地区。结合《广东省历史文化名城名镇名村分布图》(图 1)可以看出,这些地区恰恰是传统建筑分布较为密集的地区。因此,从样本覆盖面来看,这些地区基本可以反映整个广东地区的用尺情况。

图1 广东省历史文化名城名镇名村分布图

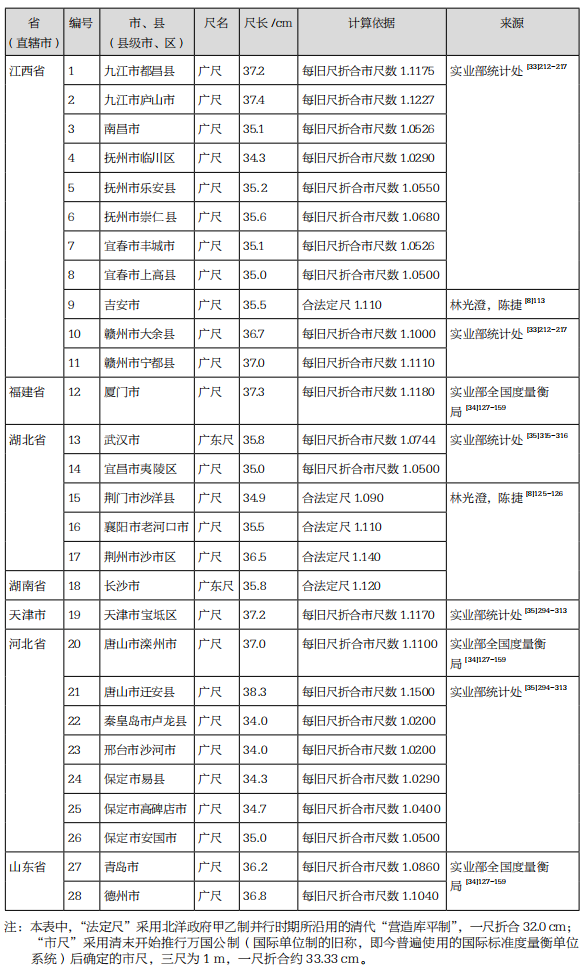

根据表 1 所列的粤地乡土营造尺的基准尺长,结合样本的区域分布情况,大体可以将粤地乡尺分为粤地闽尺、粤地赣尺、粤尺三种尺簇(图 2)。

图2 粤地乡尺样本分布概况(单位:cm)

粤地闽尺:29.4 ~ 30.0 cm

尺簇一的长度范围为 29.4 ~ 30.0 cm,其中以 29.7 cm 最为多见。这种尺簇主要分布在粤东沿海的闽语方言区,如潮州市、汕头市、揭阳市以及梅州市大埔县等。粤北地区的韶关市、清远市在调研中也有少量样本被发现,但并未形成该区域用尺的主流,可以视作偶或性样本。

从地域关系来看,粤东潮汕地区与闽南漳厦地区毗邻,地理上连成一体,历史上曾多次同属一个行政区,建筑形制亦有诸多关联、相似之处。因此,它们的营造尺长基本一致也属情理之中。考虑到该尺簇在福建地区分布最广、出现频次最高,又占闽尺的绝大多数,故潮汕地区用尺应该属于闽系乡土营造尺在粤地的延伸,我们称之为“粤地闽尺”,可归入“闽尺系”大类。

粤地赣尺:35.0 ~ 38.0 cm

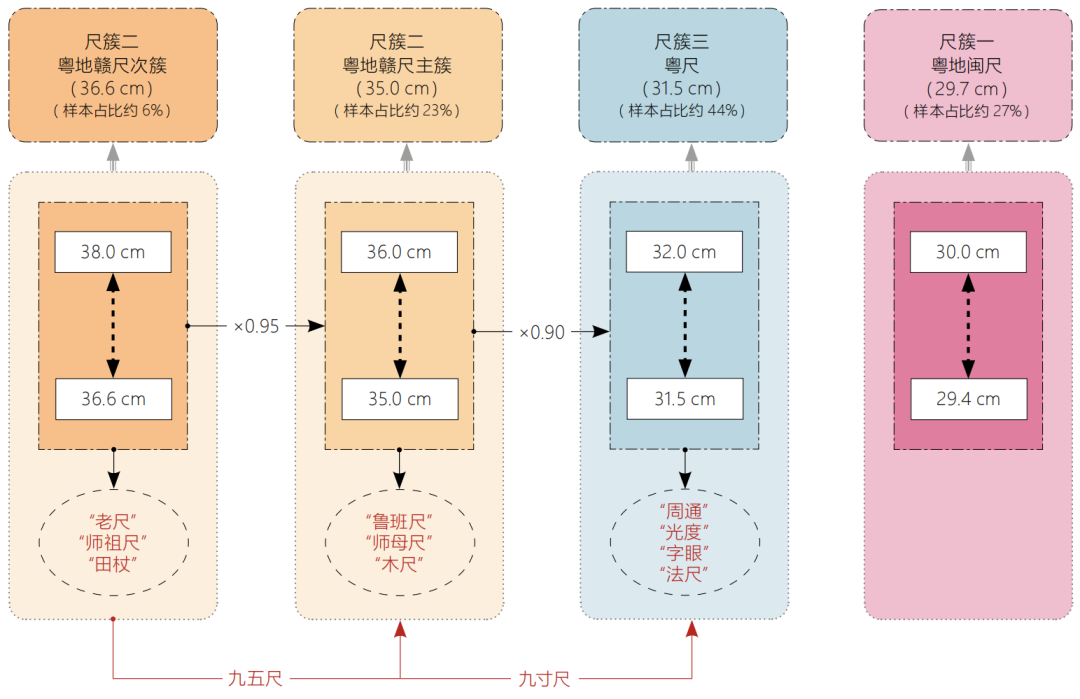

尺簇二的长度范围为 35.0 ~ 38.0 cm。该尺簇的绝对长度较长,变化幅度也较大,具体可以细分为主、次两簇。主簇的长度在 35.0 ~ 36.0 cm 之间,其中以 35.0 cm、35.2 cm、36.0 cm 最为多见;次簇的长度在 36.6 ~ 38.0 cm 之间,仅在局部地区用于营造,其中以 37.5 cm 最为常见。

总体来看,长度为 35.0 ~ 36.0 cm 的尺是粤地(尤其是广府地区)民间营造中最常见的营造尺,广泛为泥、木工所用,被称为“木尺”“鲁班尺”“师母尺”等。在民国统计文献的记载中,该尺长的尺在两广地区曾多次出现,如林光澄、陈捷的调查显示,广州市“木尺”的长度为 35.84 cm,与西江广府地区联系密切的广西壮族自治区梧州市的“木尺”长度为 35.2 cm。杨扬、李海波通过《修祠记》《祠式碑》等历史文献,结合建筑遗存的实际测量数据比对合尺,发现广州地区用尺多在 35.1 ~ 36.1 cm 之间。在对韶关、广州、佛山、肇庆、茂名、湛江等地工匠的访谈中,匠师表示营造所用“木尺”“鲁班尺”的整尺长度一般为约 35.0 cm、35.2 cm、36.0 cm,均在 35.0 ~ 36.0 cm 这一尺段区间。这些研究结果相互印证,足以说明该尺簇在粤地营造中的广泛性和代表性。从出现区域来看,35.0 ~ 36.0 cm 的尺在广东省内自北向南均有分布,总体趋势是出现于粤北韶关地区,在珠江三角洲平原地区最为集中并形成区域中心,进而沿着粤西南的沿海平原发展到鉴江流域和雷州半岛地区。

少量出现的长度为 36.6 ~ 38.0 cm 的尺情况较为特殊。从以往的匠作调研和地方志记载中发现,广府地区的中山市以及受广府营造影响的海南省诸多县、市(如文昌市),有工匠明确表示营造中将该长度范围的尺用于各类丈量和设计权衡,据吴承洛所著《中国度量衡史》记载,汕头市有长度为 37.3 cm 的“木尺 ”,说明该尺的确为一种木工营造用尺。但按当下研究在韶关市、广州市、佛山市、湛江市等地获得的用尺信息来看,长度为 37.0 ~ 38.0 cm 的尺并不用于营造,而大多用于量地,工匠称之为“老尺”“田杖”“师祖尺”等。这些地区中,土木营造实际所用的“木尺”“鲁班尺”被称为“九五尺”折合尺寸恰为 35.0 ~ 36.0 cm。由此推测,36.6 ~ 38.0 cm 的尺可能曾在粤地较为常用,只不过其在土木营造领域的使用范围远不如 35.0 ~ 36.0 cm 的尺广泛。目前尚未探明它们的传承线索。

以“九五尺”称营造尺是广府地区营造用尺的突出特征之一。例如,广州市天河区珠村所用“老尺”一尺折合 36.8 cm,以“老尺”九寸半为“鲁班尺”一尺,因此“鲁班尺”一尺折合 35.0 cm。粤北地区的韶关市始兴县以 37.0 cm 左右为“老尺”一尺,泥木匠工人用的“鲁班尺”长度为“老尺”的九寸半(35.1 cm 左右)。值得注意的是,“九五尺”用于营造的现象在赣南地区也广泛存在。《会昌县志》记载:“泥木工所用的鲁班尺比普通老尺短五分,故又叫‘九五尺’。”在课题组实地访谈中,赣州市湖江镇夏浒村梅国华匠师也将当地常用的 35.0 cm 的营造尺称作“九五尺”。由此可见,从江西南部到粤北直至广府地区,用尺习俗整体上具有高度同源性。

35.0 cm 以上的木工尺在中国的乡尺尺系中是非常特别的。从其分布来看,这种长度较长的尺在江西地区出现得最为频繁且最典型,它不仅是赣地使用最多、分布最广的尺簇,也随着文化的传播,影响到了湖南、湖北、安徽、广东和西南的云贵地区。因此笔者倾向于认为,粤北、广府、琼雷地区出现这种大尺,应当归因于赣系营造尺在粤地南传的影响,可以称这种尺为“粤地赣尺”,大类上可归入“赣尺系”。但粤地赣尺与其他尺簇在地域上是混杂的,并不能形成独立的区划。

粤尺:31.5 ~ 32.0 cm

尺簇三的长度范围为 31.5 ~ 32.0 cm,其中以 31.5 cm、32.0 cm 最为多见,也有 31.6 cm、31.7 cm、31.8 cm 等值。该尺簇几乎在整个广东地区(粤东潮汕闽语区除外)官方主导营造的大式建筑,如寺庙、学宫、书院中广泛使用,很可能是宋代以后官定营造尺影响的遗留。

同时,在民间营造体系中,这一尺簇也显示出较深的影响痕迹。比如在广府地区、粤北客家地区以及粤西南琼雷地区,尺簇三与尺簇二常常关联出现,即在营造活动的尺寸权衡中,虽然营造尺整尺的实际长度在 35.0 cm 左右,但一些关键尺寸往往是该尺九寸(约 31.5 cm)的整数倍。

除了以“九五尺”称营造尺外,以营造尺“九寸”为关键模数也是粤地营造用尺中的一个突出特征,这符合传统用尺中的压倍之法。《珠村村志》记载,房屋的大厅、厅门、房门口的尺寸,多采用“周通”计算,以“鲁班尺”的九寸为一个“周通”,折合 31.5 cm。“周通”的叫法在岭南一带的历史文献中也出现过,如《桂林梁氏家谱》“大宗祠坐向方位祠堂形职”中写道:“以上俱合周通尺寸。”所谓的“合周通尺寸”就是尺寸数值为九寸的整数倍。“周通”在粤地工匠俗语中还有其他称谓,如北江流域韶关地区的谢章仁先生称其为“关键尺寸”,西江流域肇庆地区的李姓师傅称其为“光度”,鉴江流域的茂名、湛江地区匠师则称其为“字眼”,等等。尽管这个“九寸模数”在具体的营造中未必一定被遵守、采用,但却反映出工匠尺寸权衡思维中的理想原型,是一种重要的“观念尺长”。

从中国全国来看,“九寸”尺法在广东地区表现最为突出,但并非粤地独有。1930 年出版的《中国度量衡》一书中记载:“桂林有一种特别的习惯,不用足尺,木匠以木尺的九寸算一尺。”笔者在调查皖南徽州地区营造用尺时也发现,徽州地区建造大门时对尺寸尤为讲究,普遍使用 31.5 cm 长的门尺进行合吉,而这种 31.5 cm 的门尺正是以当地常用的 35.0 cm 木工曲尺的九寸为依据换算而来的,婺源的李五勇师傅称这种九寸尺为一“巩”。“九寸”尺法在江西地区也不少见,据吉安市泰和县梅冈村的王佑梅匠师言:“地盘侧样以九寸为一‘法尺’,四点五寸为一‘小法尺’,建筑开间、进深、柱高须是‘法尺’的整数倍,不巧的时候亦可以是‘小法尺’的整数倍。”赣州市也有不少此类说法,如《会昌县志》记载:“建造祖宗堂的长、宽和大门的高、阔都要用‘九子尺寸’(即以 9 能除清的尺寸),以示‘九九长’。”

事实上,这种“九寸”尺法至迟在明中后期便已经广泛使用,其起源地区也可能并非粤地。约成书于明晚期的《造命宗镜集》卷十一《杂用类 · 造门玉尺式》记:“玄女尺以九寸分八部,贵人吉、天灾凶、天祸凶、天财吉、官禄吉、孤独凶、天败凶、辅弼吉。……总之,数不离九,遇九则吉。以九寸为一尺,以九尺为一丈,再加半寸则诸尺皆合矣。”清代人托古所作的《八宅明镜》中亦有几乎同样的表述,并言:“凡门屋尺寸,俱以此样尺较量,取其皆吉可也。”从这些文献来看,“九寸”尺法应源于“玄女尺”,属风水尺系统,尤其在造“门屋”时使用,本质上是一种门尺,或称“门广尺”“门光尺”。徽语中的“巩”与粤语中的“光度”一词,发音恰恰都与“光”“广”相关,从某种程度上也印证了这一判断。

就这类“九寸尺”的绝对长度而言,其作为参照 的基准尺长一般都在 35.0 ~ 35.5 cm 之间,因此,“九寸尺”的折算长度大都在 31.5 ~ 32.0 cm 之间,而这一长度范围的尺也是粤地营造中被使用最多的。在与周边地区的比较中不难发现, 31.5 ~ 32.0 cm 的营造尺在邻近的广西、江西、湖南、福建均很少使用,而在广东地区却广泛用于各类官民营造中。由此可见,尺簇三具有更为明显的粤地原生地域特征,可称之为真正意义上的“粤尺”。

通过以上梳理,从共时性的角度来看,笔者认为尺簇一与福建地区用尺同源,属于粤地闽尺;尺簇二与江西地区用尺同源,属于粤地赣尺。这两种尺簇虽然在粤地的营造活动中大量使用过,但从与周边区域的关联来看,其影响中心并非粤地,不应该将其视为粤地原生营造尺。而尺簇三在广东地区具有明显的中心与传播关系,从样本数量来看也是使用最多的尺簇,且在官方营造和民间营造中均有体现,具有广泛性,可视为真正的“粤尺”。从尺长关系来看,粤地赣尺内部可分主、次两簇并存在“九五尺”的换算关系;同时,粤尺与粤地赣尺主簇之间存在“九寸”的换算关系(图 3)。从分布地区来看,粤地闽尺多局限于粤东潮汕地区;粤地赣尺与粤尺在粤北客家地区以及大范围的广府营造文化影响地区均出现过。

图3 粤地乡尺尺簇及其尺长关系图

粤地乡土营造尺的源流考析

福佬东北乘船来:粤地闽尺的沿海传延

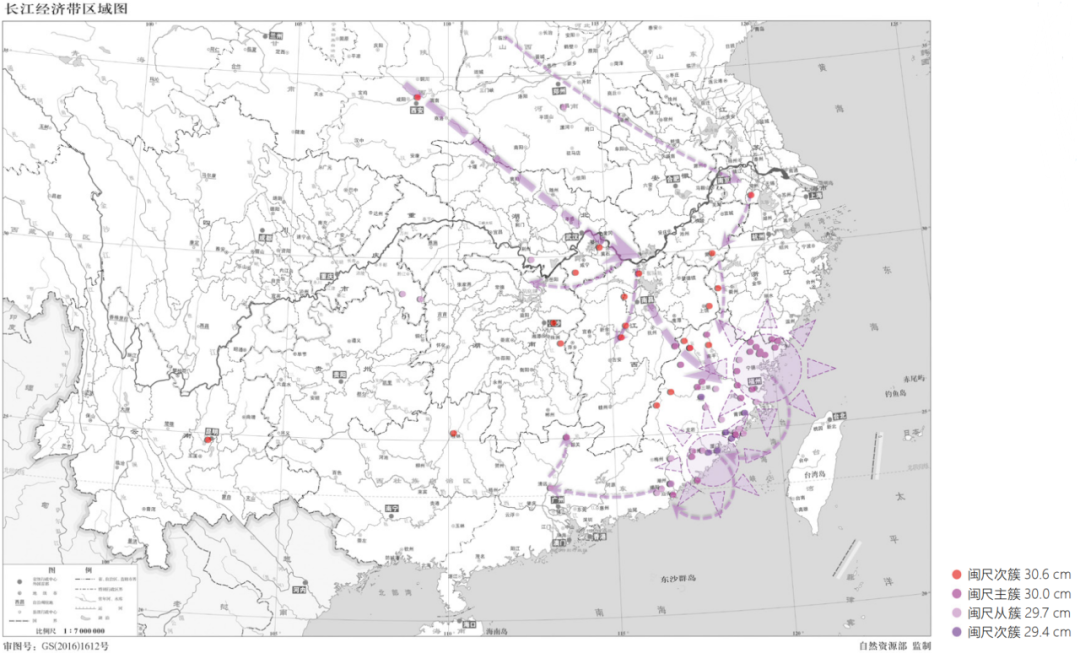

从尺长分布来看,30.0 cm 左右的营造尺在陕西、河南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏均有零星样本被发现,但较为集中分布地区还是闽粤,尤以福建地区最为典型,形成了稳定的闽尺尺系。闽尺在福建大致有两个中心:一是以福州为中心的闽东、闽中地区,尺长多为 30.0 cm ;二是以厦门、漳州为中心的闽南地区,尺长略小,为 29.7 cm。粤东潮汕地区的营造尺多为 29.7 cm,更接近闽南地区(图 4)。从源头来看,中国多地被发现的尺长 30.0 cm 左右的营造尺样本理论上都属于唐大尺影响遗存,这些样本之间未必都有直接的关联,需要结合样本所处的地域及其建筑形制的区系划分综合分析。

图4 闽尺分布与传播关系图

从地缘关系来看,粤东潮汕地区历来疏广府而近闽南。唐代时,潮汕与闽南曾多次同属一个政区,两地牢固的社会经济和文化联系由来已久;宋代时,福建“人稠地狭”之弊为全国之最,使得大批闽人迁入潮汕,故宋代王象之《舆地纪胜》称潮汕与闽南:“虽境土有闽广之异,而风俗无漳潮之分。”

从地缘关系来看,粤东潮汕地区历来疏广府而近闽南。唐代时,潮汕与闽南曾多次同属一个政区,两地牢固的社会经济和文化联系由来已久;宋代时,福建“人稠地狭”之弊为全国之最,使得大批闽人迁入潮汕,故宋代王象之《舆地纪胜》称潮汕与闽南:“虽境土有闽广之异,而风俗无漳潮之分。

都可通过从左右和后方增加从厝、后包的形式进行拓展,形成规模较大的从厝式民居类型。又如大木做法上,“木瓜”式童柱、水束、叠斗、纵架弯枋连栱(潮州称“牵手栱”)等特征构件的运用,也与闽南漳州系十分接近。这些都可以证明粤东潮汕地区与闽南地区的营造技艺同源,两地用尺实为同一尺簇。

梅州地区总体上为客家人聚居地区,但梅州与潮汕接壤的大片地区存在客家系、福佬系共存的现象。自宋代起,以韩江为主要交通干道的潮州、梅州、汀州(现福建省龙岩市长汀县)等行政区,形成互相依赖、互相影响的经济协作区域。因此在三地交界处,例如梅州的大埔县,出现了尺长 29.8 cm 的闽尺样本。

宋风明韵是主流:粤尺的时空渊源

从历史来看,宋代是广东区域开发和民系形成最为关键的时期之一。尤其是两宋之交的靖康之变和南宋末年蒙古攻宋以后,为了避乱,大量北方移民南迁,直接促成了广府民系和粤语方言的形成。据现有的广府地区族谱记载,大部分村落均于宋代始建,尽管族谱中关于始迁地与始迁年代的记述并非全部可信,但宋代为岭南的一个开发高峰时期应当是事实。因此,宋代对于岭南地区社会经济和文化的影响是较为直接和深远的。

从建筑本身来看,宋元及明代早期的广府建筑遗存中,构架多沿袭宋代的部分风格,具有明显的《营造法式》特征,明代后期逐渐开始“厅堂化”,这些都提示我们营造用尺可能存在一定的“滞后性”,即近世广东地区的营造用尺可能存在被宋尺影响的情况。

北宋初年的太府寺是官方度量衡的制作与颁定机构,因此北宋官尺往往被称为“太府尺”。根据各类历史文献记载以及出土宋尺实物来看,太府尺很可能并非专指一种尺,而是由一系列尺组成。据郭正忠先生研究,北宋官尺(太府尺)中常见的有三种:一为太府布帛尺,后由三司管理售卖,故又称“三司布帛尺”,长度约为 31.4 cm ;二为“省尺”,有学者称其“营造官尺”,略短于“三司布帛尺”,长度约为 30.9 cm ;三为“官小尺”,略长于“三司布帛尺”,长度约为 31.7 cm。仅从长度看,粤尺长度区间与北宋官尺较为一致。但据此仍不能肯定长度为 31.5 cm 左右的粤尺为北宋官尺遗制,它也有可能是明清营造官尺遗制,理由有二。

其一,太府尺对民间营造活动的影响是有限的。1921 年河北巨鹿(北宋故城)出土的木矩尺中,有两个折合一尺长度为 32.9 cm,它们实为宋淮尺,就是重要的力证。距离统治中心较近的北方地区尚且没有完全使用官尺营造,何况遥远的岭南地区?况且南宋偏安之后,官尺改依临安府尺样(即浙尺尺样)制造行用,太府尺在民间的影响力更加式微。

其二,明代官定营造尺制与宋尺具有一定的承袭关系,就尺长来说,二者之间边界模糊。明代律学家朱载堉所撰《乐律全书 · 律吕精义外篇》卷一记:“宋太府尺之八寸一分为今明营造尺八寸。”也就是说,明营造官尺与宋太府尺在长度上是比较接近的,约为 31.8 cm。事实上,宋代岭南地区虽然经济文化取得了较大进步,但总体来看,人口密度较全国其他地区依然偏低,总体经济水平不高。明代是广东从落后向先进转变的关键时期,尤其是明代中期之后,广州地区对外贸易进入鼎盛时期,清乾隆以后广州成为全国唯一的通商口岸,大量北方商客往来频繁。因此,31.5 cm 左右的粤尺也有可能是明清官定营造尺的遗制。

限于目前样本数量有限,相关史料匮乏,关于粤尺的直接来源尚难以作出肯定结论。但有一个现象值得注意,即目前调查样本中,以粤尺尺长 31.5 cm 为营造基准的样本多位于广府地区,且多属书院、学宫、祠庙等官方主导下的营造;民间营造中似乎鲜有 31.5 ~ 32.0 cm 长度的曲尺实物被发现,更多是以“九寸尺法”的形式出现的。由此可以得出两个可能的推测:①长度为 31.5 cm 左右的粤尺产生和普遍行用的年代相对久远,因此在广府地区并未发现曲尺实物, 31.5 cm 更可能根据早期建筑遗存合尺推定而得;②长度为 31.5 cm 左右的粤尺隶属于更为正式和官方的尺系(官尺),后在民间演变为重要建筑中关键尺寸的设计模数。

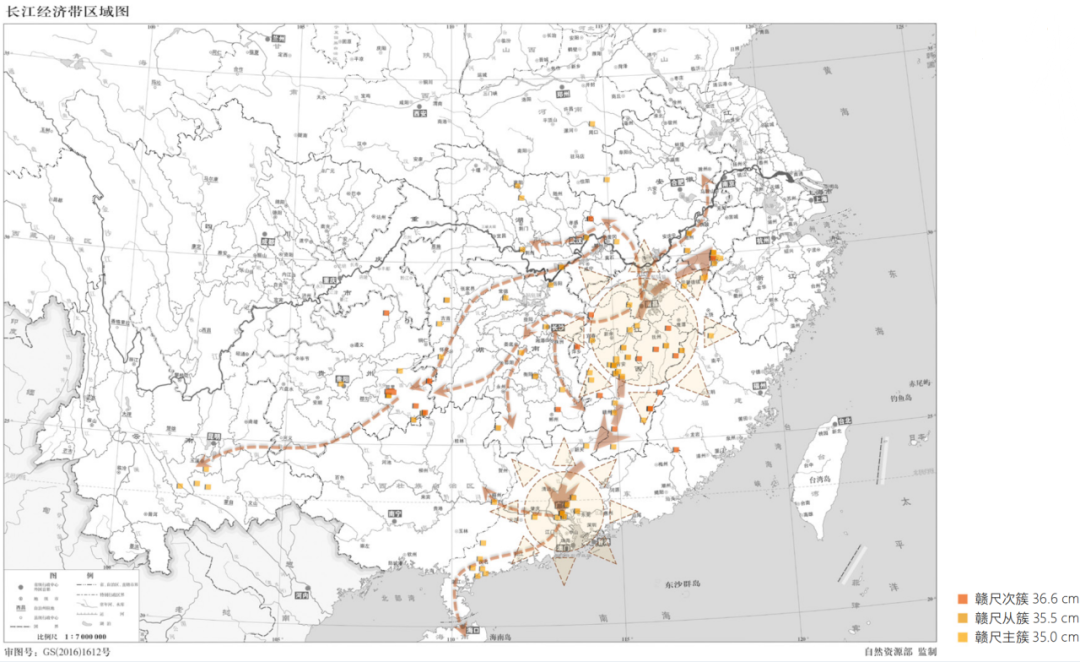

若把视野放诸全国,31.0 ~ 32.0 cm 的营造尺分布远远不局限于广东地区,其真正的中心在华北平原一带,正好是明代以后中央统治的京畿地区。笔者曾依据各类文献和有关匠作的调研信息,详细统计、分析了近 240 个基准尺长为 31.0 ~ 32.0 cm 的营造尺样本,并绘制成分布图(图 5)。其中,尺长为 30.9 ~ 31.5 cm 的样本 108 个,这类尺与北宋太府尺的关联更密切;尺长为 31.6 ~ 31.8 cm 的样本 58 个,这类尺与明营造官尺的关联更密切;尺长为 32.0 cm 的样本 70 个,这类尺则明显是清代部定营造尺的遗留。通过观察三类样本的分布规律可以发现,三类样本的分布均以京、津、冀、鲁一带的华北平原地区最为集中,可见三类样本均带有鲜明的北方特征。同时,尺长为 31.6 ~ 32.0 cm 样本(关联明、清营造官尺)的分布明显呈现出沿大运河南北传播的趋势,以北京周边地区为中心,并在南京周边地区形成一个次中心,基本与明、清时期的北直隶、南直隶所辖范围相契合。

图5a 30.9 ~ 31.5 cm 营造官尺样本(关联北宋太府尺)在全国的分布

图5b 31.6 ~ 31.8 cm 营造官尺样本(关联明营造官

尺)在全国的分布

图5c 32.0 cm 营造官尺样本(关联清部尺)在全国的

分布

图5 全国范围内宋、明、清营造官尺样本的分布比较

以上线索相互印证,可以看出,按尺度区间分析,粤尺实为宋尺影响下的明、清官定营造尺体系的遗留,而其代表的官方营造话语体系在相对较晚被开发的岭南地区具有较强影响力。

基于以上思考,审视粤尺在广东地区的分布,可以发现除广府核心区外,客家系区域也是粤尺的高频使用地区。一般来说,客家人更倾向于保留原居住地的中原文化,因此在尺制上也更多地倾向于北方官制,这从闽西地区的用尺中也可以看出,虽然整个福建地区都大量使用闽尺,但是闽西部分地区,如连城、永定却使用明清官尺,是一个值得注意的有趣现象。

越穿五岭不是梦:粤地赣尺的传承分布

如果说粤尺更多是官方营造影响下的产物,那么粤地赣尺则更多体现了民间乡土营造技术的交流与传播。从历史上看,大量人口通过北线由江西进入广东,粤赣之间的联系极为紧密。唐张九龄开凿新通道以后,北线的“大庾岭—浈水”线逐渐取代“湘桂走廊”和“骑田岭—武水”线而成为入粤的主要通衢。入粤主线从湘桂走廊东移,反映了南迁移民在籍贯上的改变:唐以前经由粤西,以中原人居多;宋以后渡大庾岭,江南士民的比重增大。两宋时期,从江西翻大庾岭,经南雄迁入广府的移民主要来自今东南各省,以江西最多。明代是现广东省粤北和粤东地区外来人口大量迁入的时期,粤北地区的外地移民主要来自福建和江西,福建移民来自客家人居住的汀州,江西移民则来自毗邻的赣南。

从营造尺的尺长、尺制来看,赣粤两地的民间用尺也具有明显的同源关系。

首先,从尺的绝对长度来看,两地尺段区间具有同一性。关于赣地用尺,笔者曾专门撰文讨论,并形成了一些初步观点。赣地由于特殊的历史原因,用尺较为混杂,排除不具有典型地域分布特征的“赣小尺”和明显与“淮尺”同源的“赣中尺”,真正为赣地原生而可以被称为“赣尺”者,实际上是“赣大尺”,其包含两个尺簇:主簇长度区间为 34.8 ~ 35.8 cm,以 35.0 cm 最为常见,主簇案例见于吉安市、赣州市、景德镇市、上饶市婺源县等;次簇长度区间为 35.8 ~ 36.8 cm,以 36.6 cm 最为常见,偶有 38.3 cm 者,次簇案例主要见于抚州市、赣州市等。由此可见,江西尤其是偏南部的吉州、抚州、赣州地区,营造用尺长度区间与粤地赣尺 35.0 ~ 38.0 cm 的尺段区间是高度重合的。

其次,从尺制来看,赣粤两地都存在以“九五尺”用于营造的独特现象。前文已经论述,粤地赣尺可以细分为主、次两簇,主簇长度为 35.0 ~ 36.0 cm,次簇长度为 36.6 ~ 38.0 cm,主次两簇之间存在 0.95 的比例关系。而江西地区的“赣大尺”同样分为主、次两簇,主簇长度为 34.8 ~ 35.8 cm,次簇长度为 35.8 ~ 36.8 cm,主次两簇之间基本也是 0.95 的比例关系。从“九五”尺制在赣粤两地的分布来看,其在江西主要出现在赣南,在广东则主要出现在广府及受其营造文化影响的地区。结合民系视角分析,广府系的形成主要源于宋代以后自江西赣南过粤北韶关沿北江南下的北方移民,“九五”尺制的分布也基本位于这条线上。

综合以上两点判断,粤地赣尺基本就是“赣大尺”,只是长度略有增益而已。

赣粤两地用尺高度同源,但就影响方向来说,不同时代可能有所不同。在广府民系形成初期,毫无疑问江西对广东的影响更多;但在明清之后,随着广东地区的发展和广州成为通商口岸,广东的地位日渐提升,广东地区反向影响江西(尤其是赣南地区)的可能性也很大,这一点从明末清初起两地密切的人口往来可以看出。

宋元战争后,赣南山区人口稀少,明中期以后人口开始大量迁入,其主要来源正是相邻的粤北、闽西和江西吉安等地。尤其是清代以后,广东移民的占比显著增多。以南康县(今赣州市南康区)为例,清代之前,来自赣中和广东的移民数量相当,清代移民则以广东兴宁的客家人为主,民国时人称“清初兴宁人徙来占籍众”。在大余县,广东人的势力非常大,主要来自与之相邻的粤北地区,族谱多记为南雄或始兴。由此可见,明清时期赣粤两地的人口迁徙是双向的,既有赣南客家人南下,也有岭南客家人北上。

笔者在梳理民国时期的统计文献时,发现一类被称为“广尺”“广东尺”的样本,很值得关注(表 2)。此类尺一般用于市场交易,被冠以“广尺”“广东尺”之名,很可能与清代以后内地商客赴广州参与外贸有关。尽管当时调查的严谨程度难以考证,样本也长短参差,但绝大部分“广尺”“广东尺”的尺长数值都在 35 cm 以上,与粤地赣尺较为接近;其中更有不少 37 cm 以上的尺,属广东地区所特有。

表2 民国统计文献中“广尺”“广东尺”样本信息简表

综上所述,就赣粤两地营造用尺的传播关系而言,笔者认为粤地赣尺最早应是江西移民带入粤地的,结合南方地区赣尺的分布与文化技术传播线路可以看出,赣尺入粤的基本路径是由江西中部沿赣江南下,从赣南进入粤北山区,沿北江干支流至广府核心地区,再沿西江流域进入粤西和桂东的广府系居住区,或沿粤西南沿海平原进入鉴江流域和雷州半岛(图 6)。赣尺进入粤地后逐渐成为广府系的主要用尺之一,并在近代以后随着广东经济实力的增强呈现出某种外传趋势,在一些地区被称为“广尺”。

图6 “赣尺”分布与传播关系图

那么,如何看待粤尺与粤地赣尺主簇之间的“九寸”换算关系呢?在对赣尺来源的讨论中,笔者倾向于认为长度为 35.0 cm 的赣尺实为清代裁衣尺的混用,其广泛使用的年代相对较晚。因此,在广东地区,赣尺对于土木营造的影响也应晚于粤尺。粤地早期的官、民营造很可能普遍使用长度为 31.5 cm 的粤尺,随着后期尺寸较长的赣尺传入,工匠在改用新尺的同时依然在关键尺寸的确定上保留了传统做法,于是便有了关键尺寸为“九寸模数”之说。这种独特的尺法本质上是尺制的转换,体现了民间营造尺使用中历时性影响与共时性影响的交织。

结语

从尺簇构成来看,粤地乡尺可划分为“粤尺”“粤地闽尺”“粤地赣尺”三种尺簇。其中,粤尺长 31.5 ~ 32.0 cm,源于宋、明营造官尺的影响;粤地闽尺长 29.4 ~ 30.0 cm,源于唐大尺的影响;粤地赣尺长 35.0 ~ 38.0 cm,源于清代裁衣市尺的影响。

从粤地各尺簇的分布来看,广府地区用尺与琼雷地区用尺基本相同,并体现出明显的官民分异,即官方营造多采用 31.5 cm 的粤尺,民间营造多采用 35.0 ~ 36.0 cm 的粤地赣尺。潮汕地区用尺与闽南地区保持一致,官方营造与民间营造多使用 29.7 ~ 30.0 cm 的粤地闽尺。梅州地区用尺则与闽西地区高度同源,且表现出客家地区特有的多元特性,主要用尺为粤尺,局部地区也有闽尺,同时出现了一些相对早期的尺,如 33.0 cm 左右的宋淮尺,体现了广府、福佬、客家营造文化的多重影响。

本文通过对粤地乡土营造尺的流布分析,发现尺系分布与文化传播线路具有高度关联性。尺缘与语缘、血缘类似,是传统营造区划的重要考量因素之一。

作者简介:

李浈,同济大学建筑与城市规划学院教授

张之秋,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生,本文通讯作者

完整阅读见《建筑遗产》2023年第3期(总第31期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

李浈, 张之秋. 粤尺辨 —— 时空维度下粤地乡土营造尺的流布与探析[J]. 建筑遗产, 2023(03): 50-61.

—THE END—

欢迎关注《建筑遗产》2023年第3期

(总第31期)

本期责任编辑:刘雨婷

※ 官方微店有售 ※

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

扫描二维码订购《建筑遗产》杂志

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):粤尺辨 —— 时空维度下粤地乡土营造尺的流布与探析

规划问道

规划问道