党的二十大报告在提高公共服务水平,增强均衡性和可及性方面作出重要部署,《“十四五”公共服务规划》指出,要推动实现全体公民公平可及地获取大致均等的基本公共服务。提升公共服务可及性,增进民生福祉,已成为新时代城市公共治理工作的重要抓手(图1)。城市公共服务设施不仅是公共服务空间的物质载体,也是连接居民需求和公共服务供给的纽带。科学评估城市公共服务设施可及性对把握居民需求、健全公共服务体系具有重要意义。基于此,本文尝试构建了以“地本—人本”相匹配为逻辑起点的城市公共服务设施可及性评价体系。

图片来源为中国政府网:https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/zctj/202201/t20220110_1311636.html。

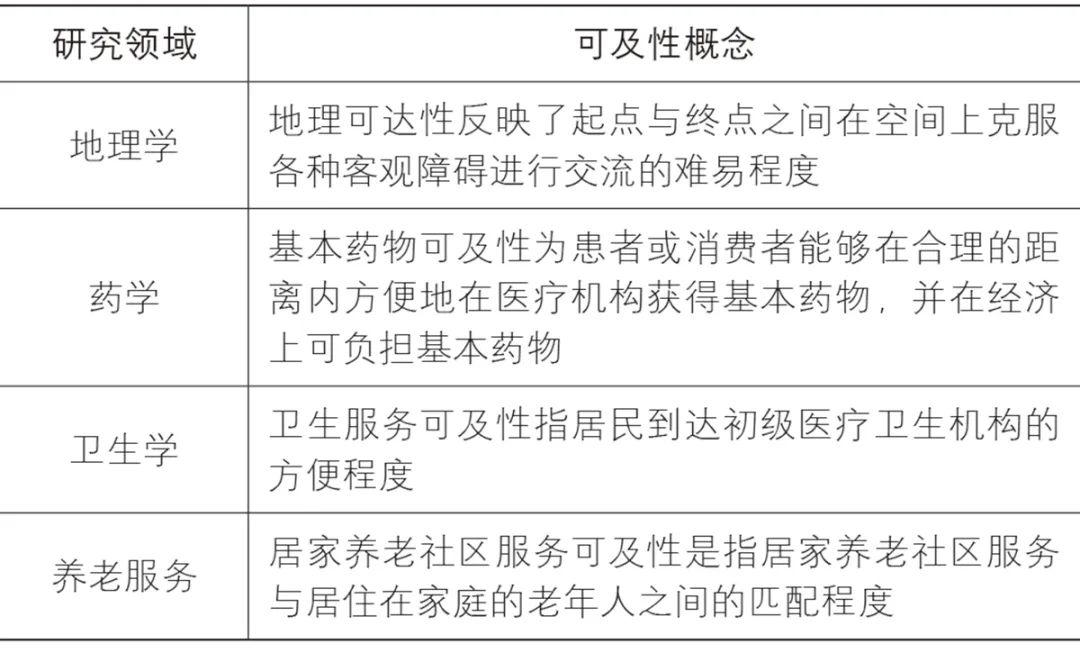

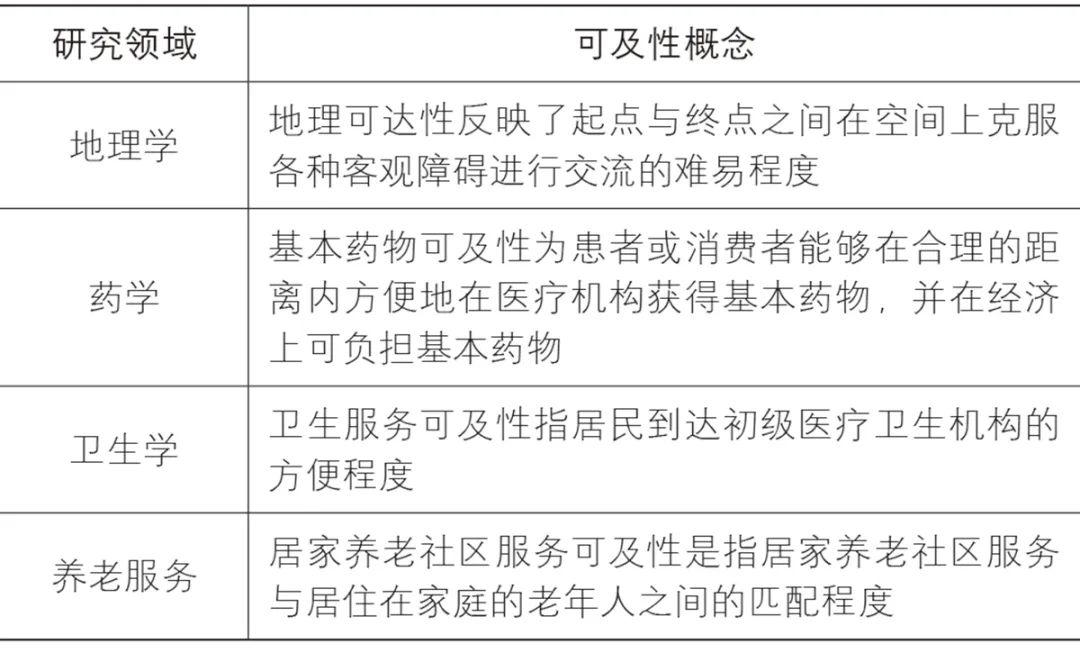

合理评价城市公共服务设施可及性对保障公民权利,实现城市高质量发展有重要意义。本文将研究回顾分为可及性概念、公共服务设施可及性评价方法和研究演变3个部分。首先,对于可及性的概念,其源于拉丁语中的“Accessus”一词,本义指接近权,出入权和使用权。随着可及性被引入城乡规划学、地理学,其不仅可以刻画空间距离上的远近,还可以衡量主体获取某项内容的便捷程度(表1)。然而,学界尚未严格界定空间可达性与可及性的区别,笔者在梳理既有研究后认为公共服务可及性是以地理可达性为基础,进一步包含非空间维度的经济可支付能力与服务满意度等因素的概念。其次,回顾可及性评价方法。公共服务可及性的评价方法主要可分为地理可达性、满意度调查和“5A”模型3类(表2),具体而言:地理可达性强调可及性的空间维度,反映地理起点与终点之间克服各种物理障碍进行交流的难易程度;满意度调查强调可及性的非空间维度,认为个体主观感知的“可及”程度能代表服务的可及水平,研究普遍基于问卷调查数据展开;对于“5A”模型,Penchansky & Thomas较早开始系统地研究公共服务可及性,并将可及性划分为可用性(Availability)、可达性(Accessibility)、可负担性(Affordability)、可接受性(Acceptability)、可适应性(Accommodation)5个维度,简称为“5A”模型。最后,梳理国内近年来公共服务可及性研究演变。聚焦于教育服务、医疗卫生、文化和体育、就业保障、保障性住房、公园绿地6个方面,通过CiteSpace软件检索了2012—2023年的100余篇CSSCI论文,搜索词包括医疗、教育、公园绿地、文化、体育、保障住房、就业、可达性、可负担能力、满意度和可及性等。

▲ 表1 | 可及性概念梳理

▲ 表1 | 可及性概念梳理

▲ 表2 | 公共服务设施可及性评价的主要模式

▲ 表2 | 公共服务设施可及性评价的主要模式

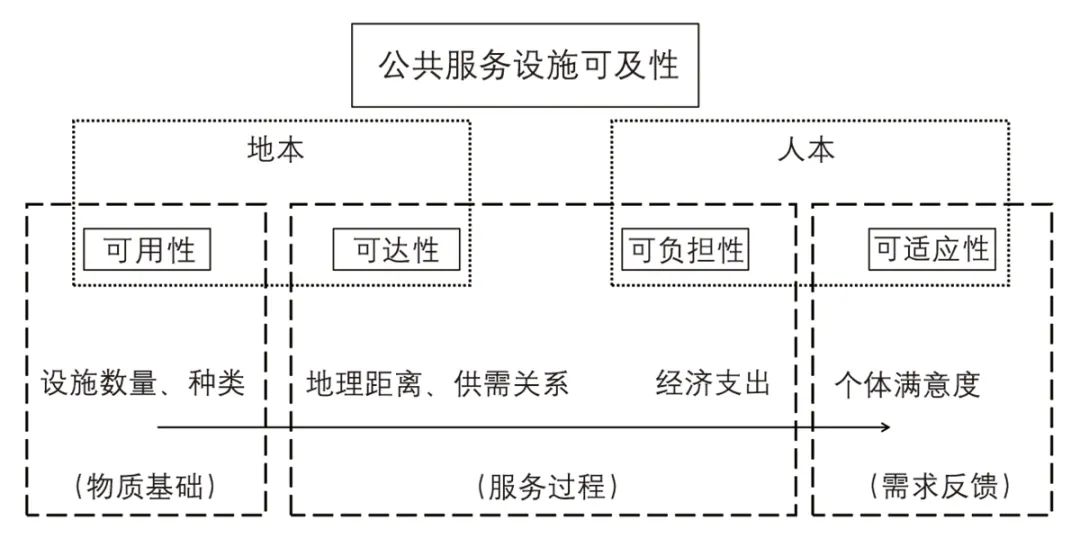

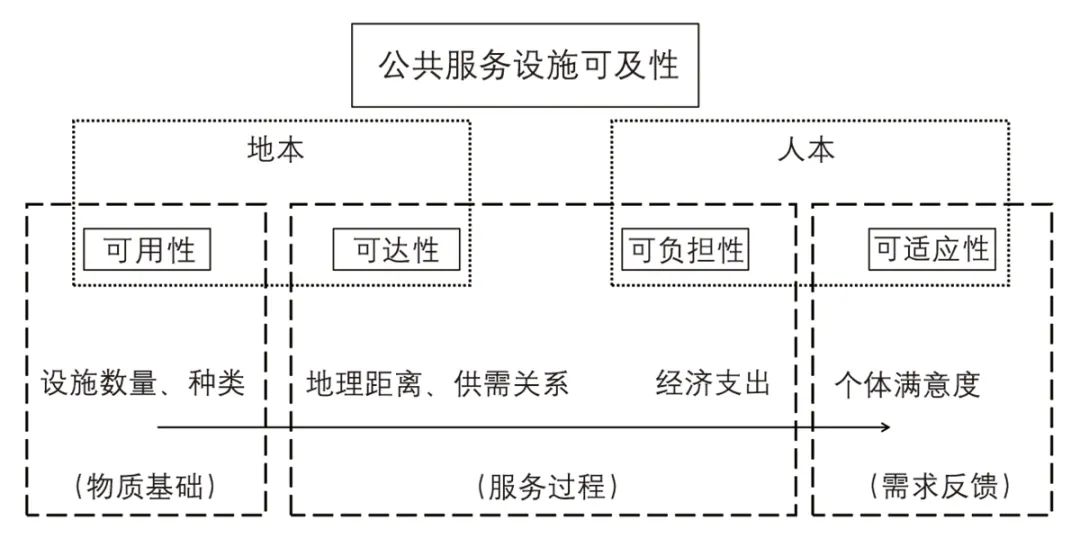

在既有研究基础上,明晰公共服务可及性内涵,构建可及性分析框架。这既有利于构建科学的评价体系,也有助于丰富相关研究内容。笔者认为公共服务设施可及性是在服务对象能够负担服务价格的情况下,居民主客观上享有公共服务设施的便捷程度。这就要求建立一个“地本与人本”相匹配的分析框架,将公共服务设施可及性划分为可用性、可达性、可负担性和可适应性4个维度(图2),其中,可用性和可达性从地本视角刻画公共服务设施的空间特征,可负担性和可适应性从人本视角衡量服务对象主观感知,具体而言:(1)可用性指服务对象需求与公共服务设施数量、类型之间的供需关系,基于空间维度运用空间地理数据衡量居住区合理出行范围内的不同种类、不同层级的公共服务设施数量。(2)可达性指地理可达性,基于空间维度测量居住区到达邻近公共服务设施的地理距离或时间成本。既有研究多用最短距离法和两步移动搜索法开展研究。(3)可负担性指服务对象对公共服务设施的经济负担能力,是从非空间维度衡量服务对象享用各类公共服务设施所花费的经济成本与其支付能力间的关系。既有研究多运用调查问卷、居民收入水平等数据测算可负担性。(4)可适应性指服务对象对服务质量的主观感受,是从非空间维度衡量服务对象对公共服务设施、类型、服务方式等服务内容的满意程度。可适应性往往通过调查问卷数据获取。

▲ 图2 | 公共服务设施可及性分析框架

可及性的4个维度并不是相互独立的,而是紧密联系的,其中,可用性和可达性以公共服务设施为核心,属于可及性的地本视角;可负担性和可适应性以服务对象为焦点,关注可及性的人本视角。首先,可用性是实现“可及”的物质基础和前提条件。只有在提供了数量充足、种类多样的公共服务设施后才有进一步提升公共服务水平的空间。其次,在服务过程中,可达性是评价公共服务设施可及性的核心指标,标志着公共服务设施能否转化为有效服务。若公共服务设施距离居民区较远,会提升居民的出行成本,从而限制可负担性和可适应性。再次,可负担性衡量了服务对象能否承受公共服务设施的价格。若公共服务设施的可用性和可达性不足,那么其价格必然受到影响,无疑增加了服务对象的经济压力。最后,可适应性是服务对象对公共服务设施服务能力的整体评价和需求反馈,显然只有在周边公共服务设施充足、出行便捷、服务价格合理的前提下,个体才会对服务内容感到满意。以上4个维度共同形成从公共设施供给到公共服务开展再到个体反馈全过程的评估。

公共服务设施可及性是评估城市高质量发展进程的重要指标。在构建公共服务设施可及性分析框架的基础上,结合新时期国家发展战略导向,笔者重点对公共服务设施可及性评价体系的价值理念、数据准备、应用场景、应用过程进行探究。第一,以人为本的价值理念是构建公共服务设施可及性评价体系的重要思路;第二,在数据准备上,尝试搭建个体主观感知和空间地理数据相结合的数据库;第三,在应用场景上,结合政策标准推进公共服务设施优化;第四,在应用过程中,关注不同类型、不同层级公共服务设施的相互关系。

民生是人民幸福的基石,公共服务是居民福祉的重要保障。公共服务设施可及性作为公共服务水平最直接的体现,提升公共服务设施可及性是切实保障和改善民生的关键举措。我国正处在建设基本公共服务体系的关键时期,合理评价公共服务设施可及性有助于政府把握公共服务情况,提升城市治理能力。本研究借鉴已有“可及性”概念内涵与评价方法,从空间与非空间视角出发,将公共服务设施可及性划分为可用性、可达性、可负担性、可适应性4个维度,建立了“地本—人本”相结合的评价框架,为合理评价城市公共服务设施可及性提供了参考。基于此,本文提出了未来设计指标体系中可能要关注的内容:第一,实现多维度的精细化数据匹配;第二,以政策为指导推进公共服务设施配置的空间公平和社会公平;第三,以整体性治理、跨域治理视角为基础展开公共服务设施可及性评价。

▲ 图2 | 公共服务设施可及性分析框架

可及性的4个维度并不是相互独立的,而是紧密联系的,其中,可用性和可达性以公共服务设施为核心,属于可及性的地本视角;可负担性和可适应性以服务对象为焦点,关注可及性的人本视角。首先,可用性是实现“可及”的物质基础和前提条件。只有在提供了数量充足、种类多样的公共服务设施后才有进一步提升公共服务水平的空间。其次,在服务过程中,可达性是评价公共服务设施可及性的核心指标,标志着公共服务设施能否转化为有效服务。若公共服务设施距离居民区较远,会提升居民的出行成本,从而限制可负担性和可适应性。再次,可负担性衡量了服务对象能否承受公共服务设施的价格。若公共服务设施的可用性和可达性不足,那么其价格必然受到影响,无疑增加了服务对象的经济压力。最后,可适应性是服务对象对公共服务设施服务能力的整体评价和需求反馈,显然只有在周边公共服务设施充足、出行便捷、服务价格合理的前提下,个体才会对服务内容感到满意。以上4个维度共同形成从公共设施供给到公共服务开展再到个体反馈全过程的评估。

公共服务设施可及性是评估城市高质量发展进程的重要指标。在构建公共服务设施可及性分析框架的基础上,结合新时期国家发展战略导向,笔者重点对公共服务设施可及性评价体系的价值理念、数据准备、应用场景、应用过程进行探究。第一,以人为本的价值理念是构建公共服务设施可及性评价体系的重要思路;第二,在数据准备上,尝试搭建个体主观感知和空间地理数据相结合的数据库;第三,在应用场景上,结合政策标准推进公共服务设施优化;第四,在应用过程中,关注不同类型、不同层级公共服务设施的相互关系。

民生是人民幸福的基石,公共服务是居民福祉的重要保障。公共服务设施可及性作为公共服务水平最直接的体现,提升公共服务设施可及性是切实保障和改善民生的关键举措。我国正处在建设基本公共服务体系的关键时期,合理评价公共服务设施可及性有助于政府把握公共服务情况,提升城市治理能力。本研究借鉴已有“可及性”概念内涵与评价方法,从空间与非空间视角出发,将公共服务设施可及性划分为可用性、可达性、可负担性、可适应性4个维度,建立了“地本—人本”相结合的评价框架,为合理评价城市公共服务设施可及性提供了参考。基于此,本文提出了未来设计指标体系中可能要关注的内容:第一,实现多维度的精细化数据匹配;第二,以政策为指导推进公共服务设施配置的空间公平和社会公平;第三,以整体性治理、跨域治理视角为基础展开公共服务设施可及性评价。

《城市公共服务设施可及性评价的理论与方法》一文刊载于《城市规划》2024年第1期,第65—70页。

【doi】10.11819/cpr20240110a

武文杰,武汉大学城市设计学院、经济与管理学院、湖北省人居环境工程技术研究中心教授,中国城市规划学会会员,本文通信作者,wenjie.wu@whu.edu.cn。

孙瑞宁,中山大学政治与公共事务管理学院博士研究生,sunrn3@mail2.sysu.edu.cn。

【基金项目】国家社会科学重大基金“城市微观公共服务空间配置优化与可及性评估研究”(20ZDA037)。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=HboJJBuTKtRH1pxqtMOyTsnzscX1_lEWS5pY8ygNLsQpGKzCA2A12KvUDEs2Mp9dXY16kGcU2Nj_R8b608GExF0AkmI2FISn5ZWmqfyBdQKIxhMeaa7xHeelLVAgFoy4EVt-_Ds4yhU=&uniplatform=NZKPT&language=CHS

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

关注、分享、在看与点赞,让我拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】城市公共服务设施可及性评价的理论与方法

▲ 表1 | 可及性概念梳理

▲ 表1 | 可及性概念梳理 ▲ 表2 | 公共服务设施可及性评价的主要模式

▲ 表2 | 公共服务设施可及性评价的主要模式 ▲ 图2 | 公共服务设施可及性分析框架

▲ 图2 | 公共服务设施可及性分析框架

规划问道

规划问道