1

概述

1.1

研究背景

当前我国城乡发展建设重点已从增量扩张转为存量提质,如何有效识别并盘活存量建设用地,已成为突破土地资源紧约束、克服用地供需矛盾的关键。本课题基于实现高质量的国土空间开发和精细化的国土空间治理这一宏观背景,以上海市为实证案例,探索多源数据支撑下的国土空间绩效评价,以及低效城乡建设用地的识别方法,并结合具体微观案例延伸探讨至低效城乡建设用地治理路径。

1.2

研究目标

(1)如何实现多源数据支撑下用地绩效评价?

对多源数据下的城乡建设用地绩效评价(以下简称用地绩效评价或土地利用绩效评价)进行概念界定与构建数据指标体系;

(2)如何准确界定与识别低效城乡建设用地?

评价分析上海市用地绩效格局,归纳总结低效用地类型,并分析及其形成原因。

1.3

技术路线

整合大数据(如手机信令、POI数据等)、统计数据,配合实地调研,邀请专家访谈,探索上海市与嘉定区两个不同空间尺度的城乡建设用地绩效评价方法。在评价体系构建上,多源数据支持下的存量建设用地绩效评价是一个多层次的评价结果,采用主成分分析法,最终形成开发强度绩效、流量绩效、经济绩效、服务绩效与用地结构绩效五大维度的绩效评价结果。

1.4

分析数据与方法

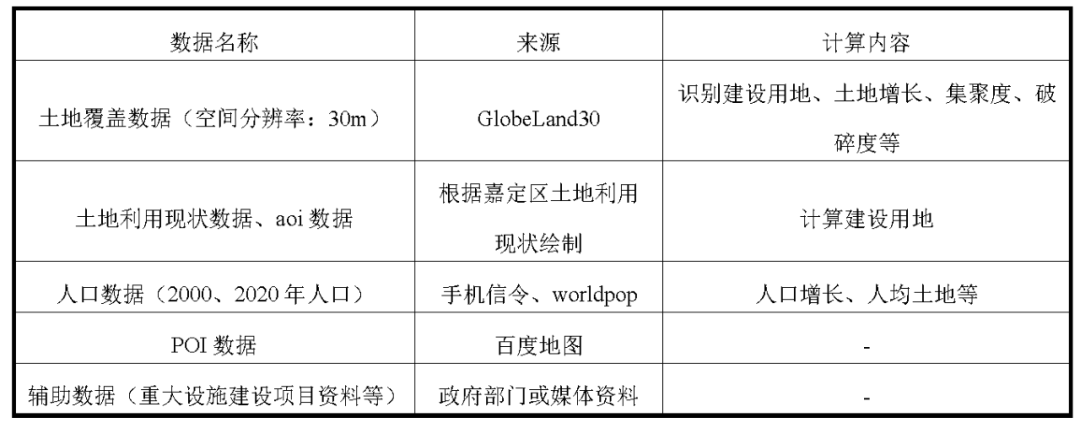

为了克服数据局限性,保证客观性,筛选具有全域覆盖、尺度精细、更新快等特点的多源数据,并发挥不同数据的特点互相支撑、配合,以更科学、精准、高频地建立用地绩效评价体系与识别低效城乡建设用地,形成完整的上海市低效城乡建设用地识别评价指标体系。本文采用手机信令数据、遥感数据、土地利用数据、兴趣点(POI)数据、统计数据等用于量化数据分析,将调查访谈获取的数据用解释案例低效城乡建设用地形成原因等的分析,再结合各类年鉴、规划文本、调研获取的资料和互联网平台资料,从而多角度、更科学全面地认知低效城乡建设用地内容。主要数据如下表。

2

用地绩效评价指标体系

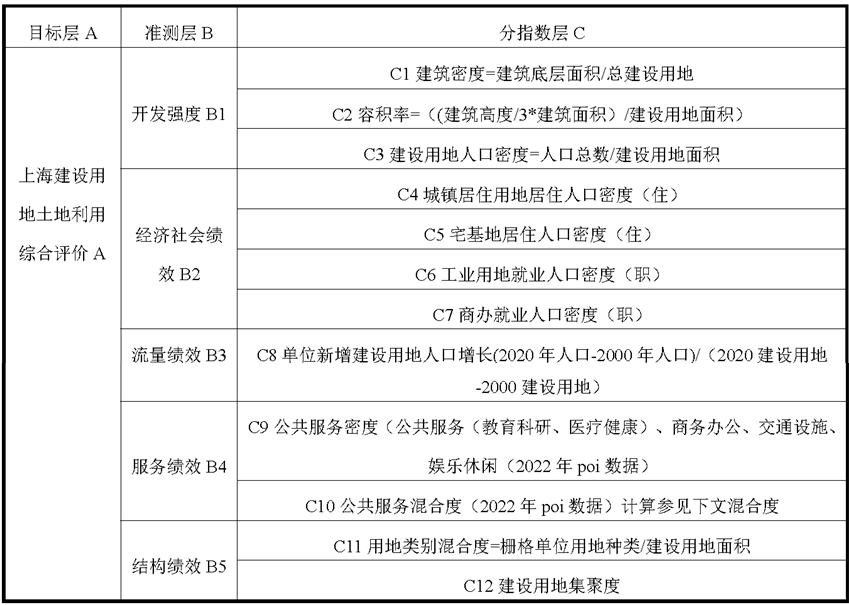

为了能够系统、全面地反映用地绩效的各个方面,指标体系的构建原则包括,数据有较强的可获取性和科学性,数据之间自相关性弱,能够全面反映用地评价内容。使用数据结合统计数据加以校核,测算人口、企业、商业和公共服务活动等在空间栅格的分布特征,并将其降维、标准化为综合测度,进一步与土地图斑数据相匹配。再进一步对指标因子进行重构。并建立目标层A、准则层B、指标层C三级指标,具体指标体系如下表。

3

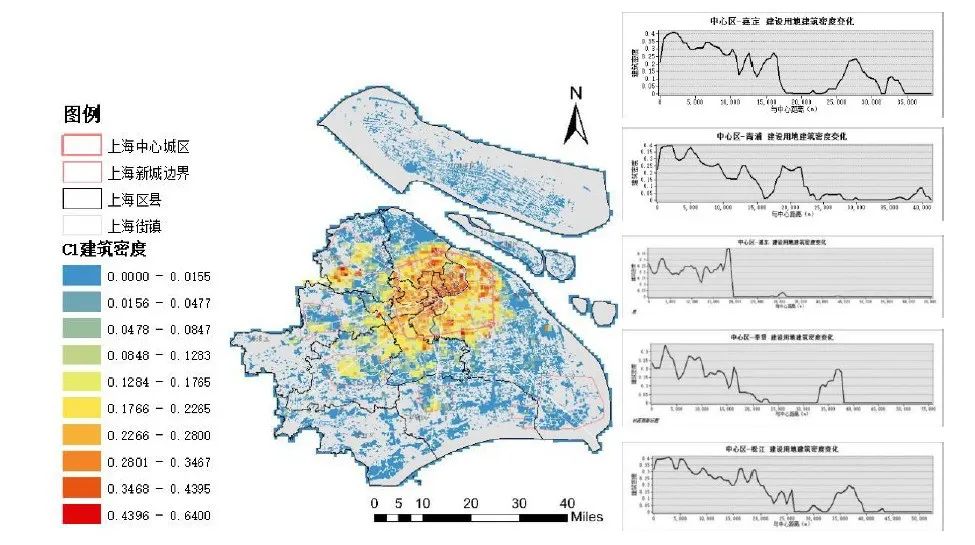

上海全域城乡建设用地绩效评价

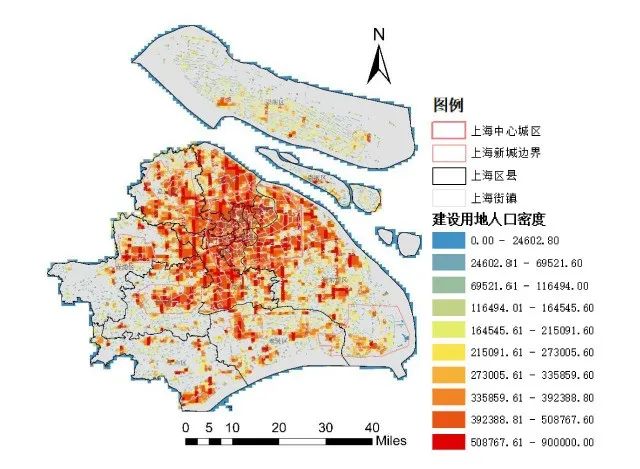

上海人口密度分布具有相似性呈现圈层式特征,中心城区集聚度高,随着与中心区距离增长人口密度降低,远郊区包括新城范围,人口密度依次降低,少量呈现集聚状态。其中,建设用地人口密度的单中心特征突出,中心区人口密度高于郊区10倍以上,新城中心人口集聚不明显。

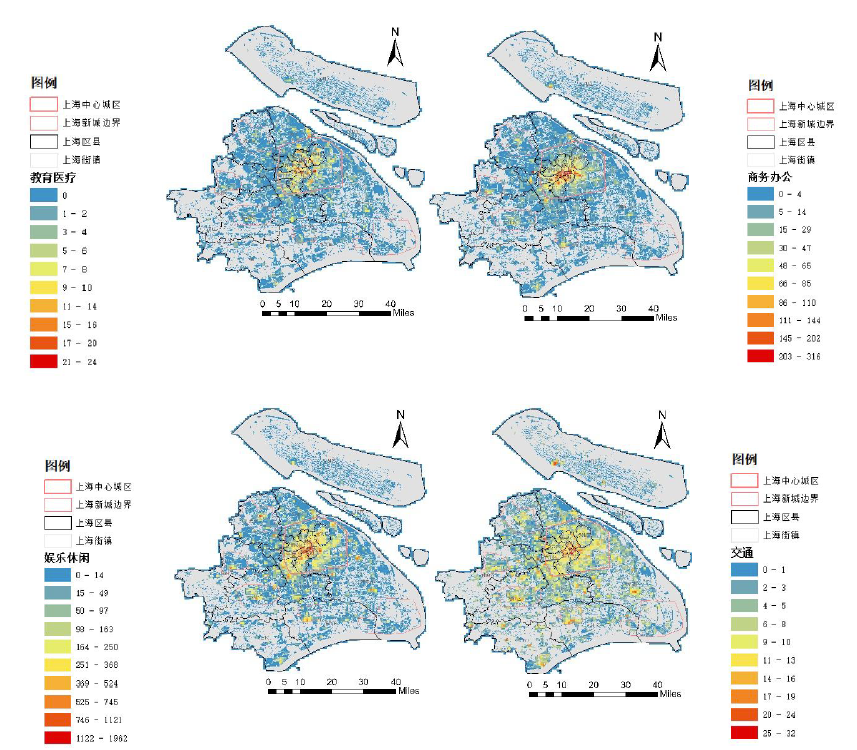

从服务设施的空间绩效上看,上海市城市功能混合度分布从空间上较为平均,由于选取数据综合了交通、娱乐休闲、商务办公、教育科研四大类,通过POI信息熵来比较地块功能的混合程度,得到最终成果如图。由于服务设施规划布局的服务半径原则,各区域土地均有体现,而中心城区未见有明显集中,但在内部的使用效率与经济产值大不相同。

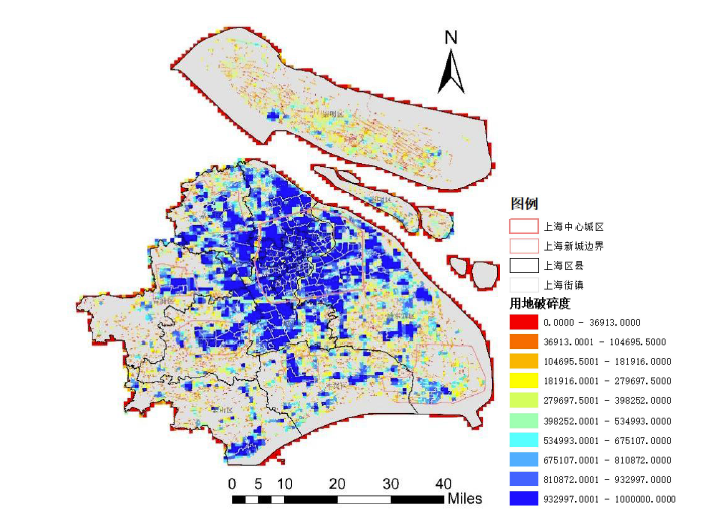

从上海市用地类别混合度来看,上海市呈现多中心格局,中心城区与新城中心用地混合度高,近郊区用地混合度高于远郊区,但与新城中心之间有明显梯度变化与峰谷。从土地破碎度来看,远郊区明显高于近郊区与中心城区,新城中心也相对更为集聚。

4

评价结论

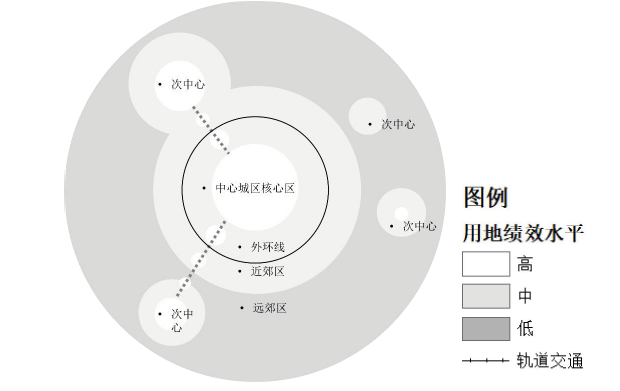

从上海市整体来看,用地绩效与两种结构高度相关,一方面是以中心城区-近郊区-远郊区分异的圈层结构,这一特征的形成是由于城市空间扩大,在市场规律下的要素高密度扩张。与中心城区临近的近郊区存在要素流动成本低,设施投入有规模效益形成的有限发展区。在这一格局下,中心城区,尤其是核心区呈现绝对高效的用地绩效,在公共服务、开发强度、结构集聚等维度峰值高,是上海市的绝对中心。但由于产业的升级转变,以及人口的增加和土地成本的提高,中心城区选择了服务业占主导地位,为了追求更低的劳动力与用地成本,大量的工业外迁到远郊区,同时大量流入上海市的就业人群的职住开始分离。中心城区-近郊区-远郊区的空间分异逐渐形成。

为了遏制城市的“摊大饼”式发展,上海采取多中心的发展战略,政策选择与历史导向下开发新城,并大力发展以公共轨道交通为主的公共交通体系,用地的扩张也逐渐形成了与之相关的放射状结构。“可达性”对于物理距离的改变加深,级差地租的改变促进了用地绩效的新变化。在用地类型上,三产逐渐向中心聚集,而工业与居住为寻求更加廉价的地租和更为良好的环境而逐渐外移,并形成新的次中心。在轨道附近,用地绩效中公共服务、开发强度和产业就业,居住用地等维度呈现高效水平,在轨道之间未覆盖的用地呈现相对低效水平。同时,由于新城建设和轨道交通的双重影响下,新城所在区的中心形成的用地绩效形成了另一峰值,尤其在居住用地、开发强度和结构集聚维度尤为明显。

因此导致在新城中心和中心城区之间,有部分用地的相对低效。嘉定区在五大新城所在区中,由于距离中心城区距离较近,开发建设早,产业发展扎实,轨道交通建设相对完善,较为明显地体现了这一特征。相对于其他新城所在区来说,嘉定区地用地绩效呈现绝对绩效和相对绩效都存在高和低的丰富格局。

上海的建设用地建设是从原有的单中心走向多中心发展,开发时序的影响下,中心城区向远郊区的土地破碎度提高,人口比例降低,结构集聚维度逐渐低效。但在市场经济和地租作用的条件下,要素上,开发强度、公共服务维度向中心集聚,产业和居住向外腾退,在产业就业和居住用地维度上,呈现高-低-高的明显格局。

作者:上海市崇明区规划和自然资源局吴琪、同济大学程遥

本微信稿由长三角城市群智能规划协同创新中心&上海同济城市规划设计研究院有限公司科研课题《省域国土开发绩效评价与资源配置优化策略研究》(合同编号:KY-2022-YB-A09)资助,是《多源数据支持下的土地利用绩效评价和低效城乡建设用地规划对策研究》论文节选

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 多源数据支撑下的上海用地绩效评价

规划问道

规划问道