目前,我国的城镇化率已超过65%,这意味着全国超过一半的人口生活在城市中。尽管如此,我们有时候还是会对我们生活的城市感到陌生或者产生不满,有时抱怨它太堵了,有时嫌弃它太脏了,有时又吐槽它太大太难走了……那你有没有在心中偷偷描绘过你心目中的理想城市应该是什么样的?

是舒适温暖、安全安宁的?是简单直接、轻松省力的?是共享互惠的?是多元混合、互联协同的?是人本尺度、人性化维度的?是低成本、适度的?是可容纳可延伸、有弹性不脆弱的?是迷人、有魅力、有趣的?是有关怀、有温度的?是开放、可达的?是自然生态、绿色低碳的?

如果你想象到以上词语中的任意一个,就与本书作者大卫·西姆(David Sim)的想法不谋而合了。西姆把城市的以上理想状态概括为一个词——“柔性”(soft)。“柔性城市”注重城市给人带来的轻松感、舒适感和关怀,是我们规划设计、建设理想城市的“样本”,值得每一位城市研究者、城市规划与设计师、城市管理者关注和思考。

经出版社授权,本号从2023年12月5日开始陆续推送该书的部分内容。

Soft City: Building Density for Everyday Life

[英]大卫·西姆 / 著

王悦 张元龄 谢云侠 陆苹 张文烁 池晓汐 王赫 / 译

中国建筑工业出版社,2021

很多研究和文章都在探讨如何以截然不同的方式实现相同的开发强度。低楼层和中楼层的建筑在此类研究中表现得出人意料的优秀,表明了建造更高的楼层不是获得高密度的唯一途径。然而,很少有人愿意质疑或评判不同建成环境带来的社会或环境影响。

容积率(FAR)和其他类似统计方法不一定是衡量建筑成功与否的最有效指标,因为它们仅仅关注面积或数量。高密度城市形态的表现需要更复杂、更完整的衡量方式,需要有定性的评价标准——我们要探究建成环境如何支持日常生活。城市形态能否为生活在其中的人们提供更高的生活质量,以及它对社会、环境和经济不断变化的韧性和适应能力是我们判断其成功的核心准则。

人们应该将关注重点放在建筑与周围环境的关系上。建成环境如何将人与城市的物质资源连接起来,使基础设施和便民服务设施、事物和场所便捷可达?建成环境如何将人与自然联系起来,使人更加适应气候环境?建成环境是否能很好地联系起不同的人,提供愉悦的相遇和社交的机会?

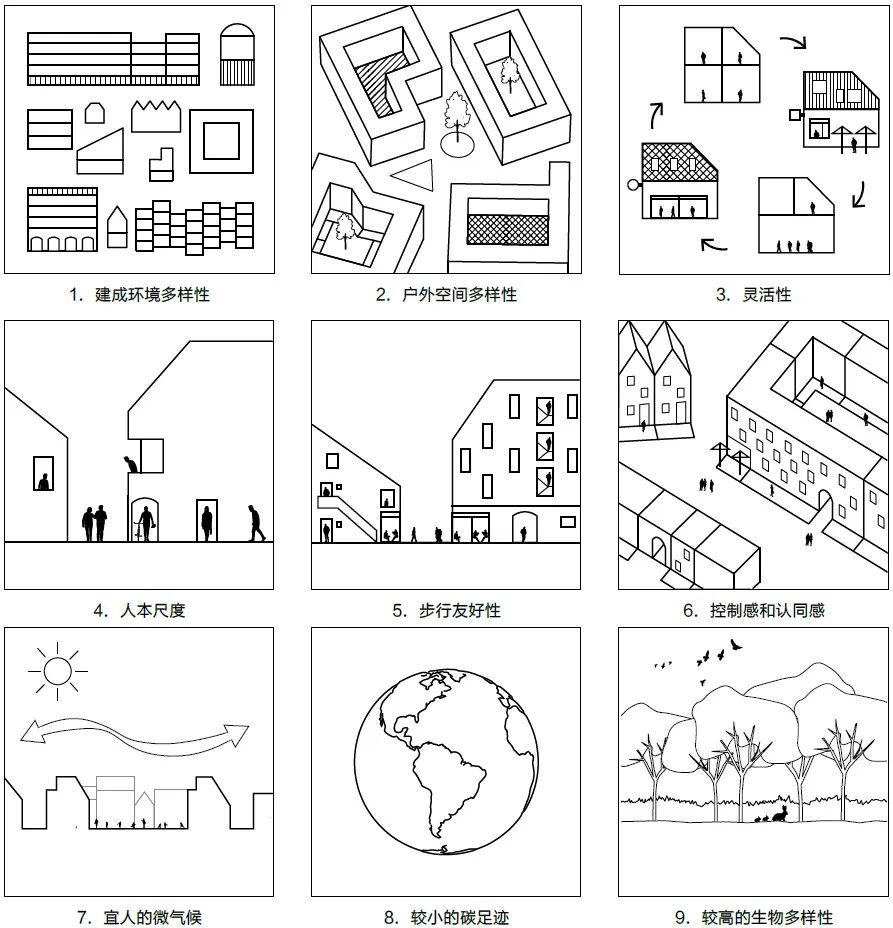

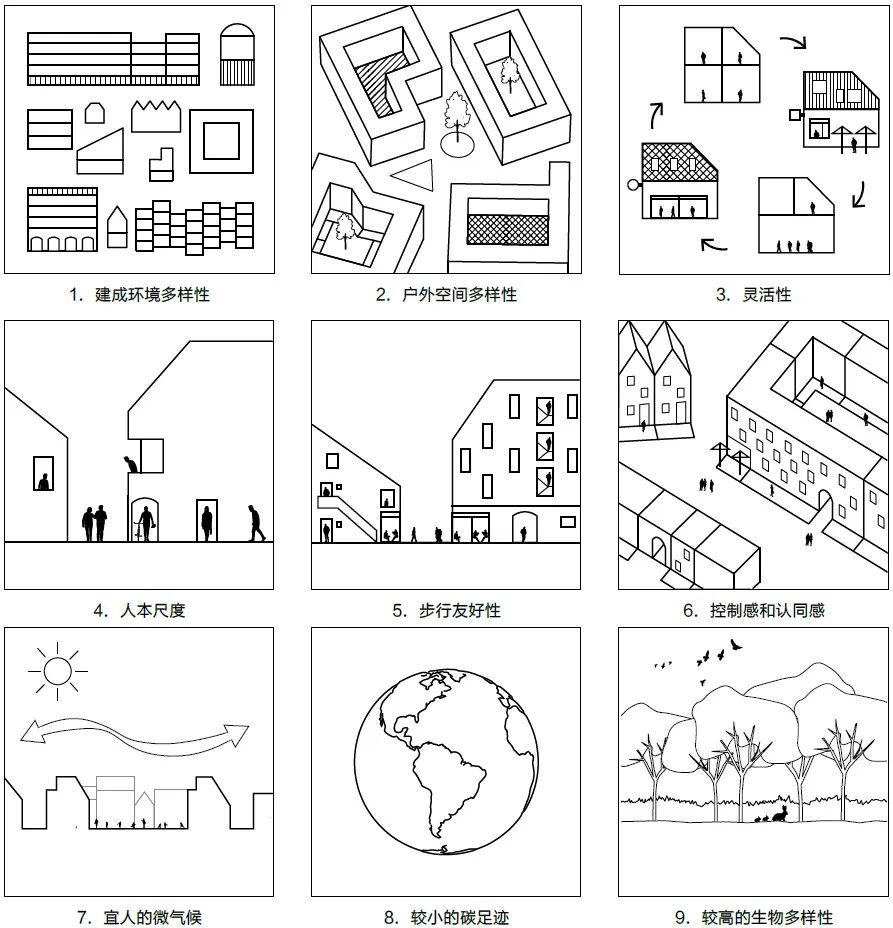

在考虑高密度建成环境的宜居性和可持续性的潜力时,笔者提出了质量评估的九个准则。

一个宜居、有韧性、高密度的区域应该具备如下特征:建筑形态和户外空间的多样性,灵活性,人本尺度,步行友好性,控制感和认同感,宜人的微气候,较小的碳足迹和较高的生物多样性(图1)。

系列文章

编辑、排版 | 顾春雪

原文始发于微信公众号(国际城市规划):书刊导览 | 《柔性城市——密集·多样·可达》05【连载 · 完】